Определение Узел строительный – сопряжение, соединение между собой строительных конструкций, элементов строительных конструкций и их составных частей. Типовые строительные конструкции, изделия, узлы связи– соответственно, строительные конструкции, изделия, узлы, отобранные из числа им подобных или специально разработанные для многократного повторения в строительстве, имеющие, как правило, лучшие по сравнению с аналогами технико-экономические показатели и качественные характеристики. Обязательным условием отнесения строительных конструкций, изделий, узлов к типовым является наличие утвержденной в установленном порядке типовой проектной документации, обеспечивающей их изготовление и применение в строительстве. (Временные указания по составу, правилам выполнения, комплектованию и оформлению проектной документации на типовые строительные конструкции, изделия и узлы, утв. Госстроем СССР от 13,05.1987 г, актуализирован 01.01.2009, прил. 10)

Узлы связи строительных конструкций выполняют важную роль в обеспечении пространственной жесткости и устойчивости, как правило, зданий или сооружений каркасных конструкций.

Жесткие и шарнирные узлы в строительных конструкциях

Различают две группы связей: вертикальная – по колоннам, горизонтальная — по покрытию здания с помощью ферм покрытий и подстропильных конструкций, внутренних балок и перекрытий, а также стен, выполняющих функции жестких диафрагм.

Жесткие стыки выполняются с помощью сварки выпусков арматуры, закладных деталей присоединяемых друг к другу конструкций.

Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой должен быть не менее минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных элементов [3, ст.137, ч.2].

В большинстве случаях исходят из того, что огнестойкость отдельной строительной конструкции может быть определена без учета взаимосвязи с другими конструкциями здания или сооружения. Кроме того, определение предела огнестойкости всех разрабатываемых железобетонных конструкций, в особенности с учетом их совместного применения, стандартными испытаниями практически невозможно. Это факт, поэтому остается ограничиться тем, что имеем, полагаться только на добросовестность и профессионализм проектантов и строителей, которые столь незначительные по объему работ мероприятия, но ответственные по значимости узловые моменты решают самостоятельно, в ходе разработки проектной документации и осуществлении строительных работ.

Из своего практического опыта работы в области надзорной деятельности смею высветить следующие характерные особенности в отношении узлов крепления и сочленения строительных конструкций между собой:

1). Технология изготовления каждой из стыкуемых строительных конструкций различна, начиная из всех компонентов, входящих в их состав, будь-то марка цемента, фракции заполнителей и марка бетона, будь-то класс арматуры и его рабочее состояние (например, использование электродуговой сварки уже изменяет, «отпускает» его предварительное напряженное состояние).

Фактическую прочность уложенного бетона или раствора следует контролировать испытанием серии образцов, изготовленных на месте замоноличивания стыков, швов. Для проверки прочности следует изготавливать не менее 3-х образцов на группу стыков, бетонируемых в течение данной смены (СНиП 3.03.01-87 п. 3.51).

2). Заделка или замоноличивание стыкуемых узлов и соединений также не вписываются в известную из предыдущих тем технологию опалубочного бетонирования, не обеспечивая достаточную механическую связь нового заделочного компонента со стыкуемой конструкцией. Плотное прилегание их друг к другу еще не означает, что в данном узле обеспечены соответствующие нормативные точечные усилия и изгибающие моменты сил.

3). Заделка и затирка бетоном или раствором узлов соединения конструкций, в силу неидентичности материалов и разности технологии их изготовления также могут не соответствовать установленному пределу огнестойкости основной конструкции.

4). Если в качестве узлов крепления несущих строительных конструкций отнести и элементы связей металлических ферм покрытий зданий, сооружений, то в зданиях всех степеней огнестойкости, за исключением V-й ст., не защищенные металлические элементы связей должны обладать пределом огнестойкости не менее R 15, соответственно, должны иметь приведенную толщину не менее 5,8 мм [10, п.5.4.3].

5). Порой аналогичная ситуация складывается в отношении маршей и площадок лестниц, главным образом, несущих конструкций металлических косоуров маршей и упоров лестничных площадок в лестничных клетках, фахверков, являющихся узловыми элементами, обеспечивающие несущие функции и общую конструктивную устойчивость здания, сооружения. Для защиты указанных конструкций, обеспечения им необходимого предела огнестойкости применяется широкий спектр отделочных материалов, в том числе огнезащитные покрытия в виде лаков и красок, паст, отделочные плиты, а также конструктивная огнезащита путем нанесения слоя раствора по металлической сетке.

К категории стыкуемых узлов соединения строительных конструкций можно отнести и подвесные потолки, которые помимо эстетических функций в качестве облицовочного покрытия, выполняют дополнительно еще одну специфическую – повышение недостающего предела огнестойкости перекрытия до нормативного значения.

Пределы огнестойкости конструкций, обеспечивающих устойчивость противопожарной преграды, конструкций, на которые она опирается, а также узлов крепления конструкций между собой по признаку R, а узлов примыкания по признакам EI, должны быть не менее предела огнестойкости противопожарной преграды [3; ст.137, ч.2], [10; п.5.3.2]. Пределы огнестойкости подвесных потолков устанавливают по ГОСТ Р 53298. Предел огнестойкости перекрытий и покрытий с подвесными потолками устанавливают по ГОСТ 30247.1.

Дата добавления: 2016-06-15 ; просмотров: 2308 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник: poznayka.org

Узлы в строительстве это

узел строительный — Сопряжение, соединение между собой строительных конструкций, элементов строительных конструкций и их составных частей. [РД 01.120.00 КТН 228 06] Тематики магистральный нефтепроводный транспорт … Справочник технического переводчика

строительный узел — 3.23 строительный узел : Здание (сооружение) основного производственного назначения или его конструктивно обособленная часть, в пределах которой производятся строительно монтажные работы до технической готовности, необходимой для передачи узла… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Дарницкий район — Герб … Википедия

Кашхатау ГЭС — Страна … Википедия

СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011: Организация строительного производства. Общие положения — Терминология СТО НОСТРОЙ 2.33.14 2011: Организация строительного производства. Общие положения: 3.5 блок агрегированного оборудования : конструктивно законченный комплекс технологического и других видов оборудования высокой заводской и монтажной… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Список аббревиатур — Это служебный список статей, созданный для координации работ по развитию темы. Данное предупреждение не устанавливается на информационные списки и глоссарии … Википедия

РМ 4-239-91: Системы автоматизации. Словарь-справочник по терминам. Пособие к СНиП 3.05.07-85 — Терминология РМ 4 239 91: Системы автоматизации. Словарь справочник по терминам. Пособие к СНиП 3.05.07 85: 4.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ 1. Внедрение автоматических средств для реализации процессов СТИСО 2382/1 Определения термина из разных документов:… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

блок — 23.02.13 блок* [block]: Часть текста, определенная пользователем, с которой проводят операции обработки текста. Источник: ГОСТ Р ИСО/МЭК 2382 23 2004: Информационная технология. Словарь. Часть 23. Обработка текста … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Ясиноватая — Город Ясиноватая укр. Ясинувата Флаг Герб … Википедия

Европа — (Europe) Европа – это плотнонаселенная высокоурбанизированная часть света названная в честь мифологической богини, образующая вместе с Азией континент Евразия и имеющая площадь около 10,5 миллионов км² (примерно 2 % от общей площади Земли) и … Энциклопедия инвестора

Узлы и сечения на строительных чертежах по ГОСТ

Выделим основные положения данных нормативных документов, которые касаются непосредственно требований к выполнению и отображению узлов и сечений.

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации

Данный ГОСТ устанавливает основные требования к проектной и рабочей документации для строительства объектов различного назначения.

Требования к узлам и сечениям указаны в разделе 5.5 ГОСТ Р 21.1101-2013.

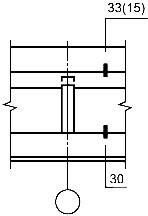

В соответствии с п.5.5.2 сечения здания или сооружения обозначают арабскими цифрами последовательно в пределах графического документа.

Допускается самостоятельная нумерация для сечений отдельных участков здания, сооружения или установок, все чертежи которых размещены на одном листе или группе листов и если на этих чертежах отсутствуют ссылки на сечения, расположенные на других листах графического документа.

Допускается обозначать сечения — прописными или строчными буквами русского алфавита (за исключением букв, указанных в 5.3.2).

Согласно п.5.3.2 ….за исключением букв: Ё, З, Й, О, X, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) или, при необходимости, буквами латинского алфавита (за исключением букв I и О).

Положение секущей плоскости указывают на чертеже линией сечения (разомкнутой линией по ГОСТ 2.303). При сложном разрезе штрихи проводят также у мест пересечения секущих плоскостей между собой. На начальном и конечном штрихах следует ставить стрелки, указывающие направление взгляда; стрелки должны наноситься на расстоянии 2-3 мм от конца штриха (рисунок 10).

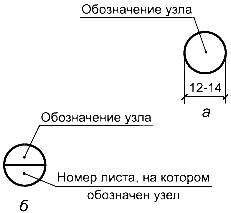

Рисунок 10

Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево.

В соответствии с таблицей 1 ГОСТ 2.303-68 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Линии»

Толщина линии по отношению к толщине основной линии

От s

до 1,5 s

п.5 ГОСТ 2.303 Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.

п.5.5.3 ГОСТ Р 21.1101-2013 Если отдельные части вида (фасада), плана, разреза требуют более детального изображения, то дополнительно выполняют местные виды и выносные элементы — узлы и фрагменты.

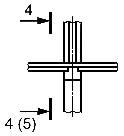

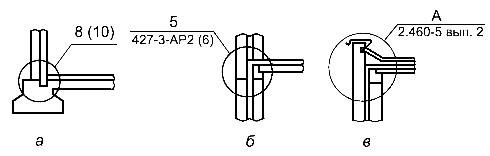

5.5.4 На изображении (плане, фасаде или разрезе), откуда выносят узел, соответствующее место отмечают замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью, овалом или прямоугольником со скругленными углами) с нанесением на полке линии-выноски обозначения узла арабской цифрой в соответствии с рисунками 11а, 11б или прописной буквой русского алфавита в соответствии с рисунком 11в.

Рисунок 11

При необходимости ссылки на узел, помещенный в другом графическом документе (например, основном комплекте рабочих чертежей), или на рабочие чертежи типового строительного узла указывают обозначение и номер листа соответствующего документа в соответствии с рисунком 11б или серию рабочих чертежей типовых узлов и номер выпуска в соответствии с рисунком 11в.

При необходимости ссылку на узел в сечении выполняют в соответствии с рисунком 12.

Рисунок 12

Над изображением узла указывают в кружке его обозначение в соответствии с рисунком 13а, если узел изображен на том же листе, откуда он вынесен, или 13б, если он вынесен на другом листе.

Рисунок 13

Узлу, являющемуся полным зеркальным отражением другого (основного) исполнения, присваивают то же обозначение, что и основному исполнению, с добавлением индекса «н».

5.5.5 Местные виды обозначают прописными буквами русского алфавита, которые наносят рядом со стрелкой, указывающей направление взгляда. Эти же обозначения наносят над изображениями видов.

5.5.6 Для каждого вида изображений (разрезов и сечений, узлов, фрагментов) применяют самостоятельный порядок нумерации или буквенных обозначений.

5.5.9 Если изображение разреза, сечения, узла, вида или фрагмента помещено на другом листе, то после обозначения изображения указывают в скобках номер этого листа в соответствии с рисунками 10, 11а, 12 и 14.

Согласно п.5.5.14 наименованиями сечений являются цифровые или буквенные обозначения секущих плоскостей.

Пример — 5-5, Б-Б, а-а

ГОСТ 21.501-2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

Данный ГОСТ устанавливает состав и правила оформления рабочей документации архитектурных и конструктивных решений зданий и сооружений различного назначения, а также рабочей документации на строительные изделия.

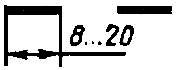

В соответствии с п.4.9 ГОСТ 21.501 рекомендуемые масштабы изображений узлов и сечений на строительных чертежах приведены в таблице 1.

| Наименование изображения | Масштаб |

| 1 Архитектурные решения: | |

| 1.4 Узлы | 1:10; 1:20 |

| 2 Конструктивные решения: | |

| 2.3 Узлы к схемам расположения элементов конструкций | 1:10; 1:20 |

| 2.4 Виды, разрезы и сечения элементов бетонных и железобетонных конструкций, схемы армирования |

1:20; 1:50; 1:100 |

| 2.5 Узлы конструкций | 1:5; 1:10; 1:20:1:50 |

п.4.3 Графические обозначения материалов в сечениях, разрезах и на фасадах, а также правила их нанесения принимают по ГОСТ 2.306.

ГОСТ 21.502-2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций

Данный ГОСТ устанавливает состав и правила выполнения рабочей документации строительных металлических конструкций чертежей марки КМ, но не распространяется на выполнение деталировочных чертежей металлических конструкций марки КМД.

Требования к узлам металлических конструкций приведены в разделе 6.5 ГОСТ 21.502.

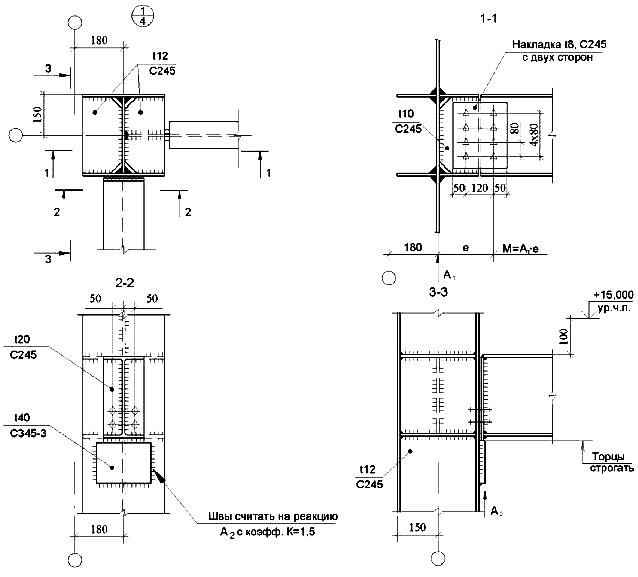

6.5.1 На чертежах узлов металлических конструкций приводят принципиальные решения, обеспечивающие работу расчетной схемы здания или сооружения.

6.5.2 На чертежах узлов изображают элементы металлических конструкций, сходящиеся в узле, с указанием привязок к координационным осям, осям элементов, поверхностям деталей, отметок верха или низа элементов конструкции.

Пример выполнения чертежа узла металлических конструкций приведен на рисунке К.1 (приложение К).

Рисунок К.1 — Пример выполнения чертежа узла металлической конструкции

6.5.3 На чертежах узлов изображают примыкающие элементы конструкций, не разрабатываемые в данных рабочих чертежах марки КМ, с указанием их размеров, привязок и других требований, необходимых для разработки деталировочных чертежей марки КМД.

Чертежи простейших узлов конструкций, не требующих пояснения, разрабатывают в деталировочных чертежах марки КМД.

6.5.4 На чертежах узлов указывают:

Примечание — Толщины деталей, размеры сварных швов, число, шаги и класс прочности болтов или других крепежных изделий не указывают, если они могут быть определены при разработке деталировочных чертежей марки КМД.

ГОСТ 21.504-2016 СПДС. Правила выполнения рабочей документации деревянных конструкций

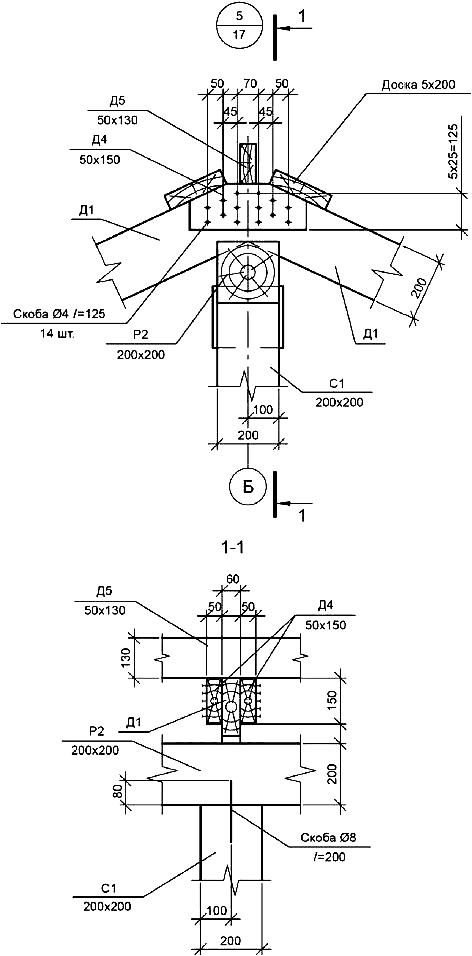

Правила выполненияузлов деревянных конструкций приведены в разделе 8 ГОСТ 21.504.

8.1 Обозначения узлов на схемах, планах или разрезах принимают в соответствии с ГОСТ 21.101.

8.2 На чертежах узлов конструкций показывают: сечения элементов, формы и размеры врезок, размеры, количество и разбивку соединяющих элементов — гвоздей, винтов, болтов, нагелей и т.д., деревянных накладок, подкладок и т.п.

8.3 На чертежах узлов конструкций сохраняют такое положение элементов, которое задано на главном виде или разрезе конструкции. В необходимых случаях узел изображают в аксонометрической проекции.

8.4 На чертежах узлов конструкций проставляют следующие размеры:

Примеры выполнения чертежей узлов к схемам расположения конструкций приведены на рисунках К.1-К.5 (приложение К).

Рисунок К.5 — Пример конькового узла двускатной крыши

Архитектурно-конструктивные узлы. Общие данные

Узлы, необходимые для выполнения планов и разрезов здания:

— цокольный узел, включая конструкцию фундамента и пола первого этажа;

— узел опирания перекрытия на наружную стену, включая верх оконного проема и конструкцию пола;

— карнизный узел, включая чердачное перекрытие (если оно есть).

Целесообразно также разработать узлы примыкания перекрытия к самонесущей стене, узел фундамента под внутреннюю стену, узел сопряжения лестничного марша с конструкцией перекрытия и т.п.

Архитектурно-конструктивные узлы должны быть обозначены на разрезе или планах. Место, подлежащее детализации, обводят замкнутой сплошной тонкой линией, от которой делается линия-выноска. Если узел должен быть сделан в сечении, на плане или разрезе через все элементы, изображенные на узле, проводят короткую основную сплошную линию и на ее продолжении – линию-выноску. На полке линии-выноски указывают номер узла. Если узел выполнен на другом листе, под полкой указывают номер листа с узлом.

Маркировку узла выполняют над его изображением в кружке 10-14 мм, в котором указывают его номер. Если узел обозначен на другом листе, маркировку выполняют в виде дроби, в числителе которой указывают номер узла, а в знаменателе – номер листа, на котором этот узел обозначен. Если изображение узла зеркально его обозначению на плане или разрезе, номер узла дается с индексом «н».

Конструирование цокольного узла начинается с нанесения модульной разбивочной оси, линии уровня чистого пола, уровня горизонтальной гидроизоляции и уровня земли. Конструкция стены показывается в соответствии с заданием.

Уровень горизонтальной гидроизоляции, чаще всего выполняемой из двух слоев толя или рубероида на битумной мастике, в зданиях без подвала назначается ниже уровня пола первого этажа на 100-200 мм и выше уровня отмостки не менее чем на 200 мм. Горизонтальную гидроизоляцию желательно располагать на стыке фундамента и стены. Высоту цоколя (расстояние от уровня обреза фундамента до планировочной отметки земли) рекомендуется принимать не менее 500 мм.

При определении габаритов верхней части фундамента следует учитывать рекомендации, приведенные на рисунках 2.17-2.20. В двухслойных стенах фундамент устраивают под несущий внутренний слой, а в трехслойных – либо под всю стену, либо также под внутренний несущий слой. В последнем случае следует предусмотреть устройство опоры для наружного самонесущего слоя в виде консольной железобетонной плиты, защемленной в кладке несущего слоя. В зданиях с однородными стенами из ячеистобетонных блоков стена должна выступать за внешнюю грань фундамента не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки.

При назначении глубины заложения фундамента (расстояние от уровня земли до подошвы) следует учитывать грунтовые условия и глубину промерзания грунта в районе строительства. При строительстве на непучинистых основаниях (например, крупный песок) глубина заложения фундамента под наружную стену в здании без подвала может приниматься минимальной (700 мм). В остальных случаях желательно глубину заложения назначать не менее глубины промерзания. Глубина заложения фундамента под внутренние стены не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 500 мм.

Для отвода от стены дождевой и талой воды по периметру здания устраивают отмостку шириной не менее 700 мм с уклоном 3-5%. Наиболее распространенное решение отмостки – слой асфальта или цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм по основанию из щебня, гравия или крупного песка толщиной не менее 150 мм. По внешней линии отмостки рекомендуется укладывать бордюрный камень сечением 80х150 мм.

На узле также следует показать конструкцию пола первого этажа по грунту или по лагам. Некоторые варианты устройства полов даны на рисунке 2.27. При расположении подготовки под пол выше уровня горизонтальной гидроизоляции следует предусмотреть устройство вертикальной гидроизоляции с внутренней стороны стены до верха подготовки. При близком расположении к поверхности земли грунтовых вод целесообразно утраивать горизонтальную гидроизоляцию по всей площади пола. Пример выполнения цокольного узла приведен на рисунке П2.17.

Конструирование узла опирания междуэтажного перекрытия на наружную несущую стену начинается с нанесения разбивочной оси, уровня низа плиты или балки и уровня чистого пола второго этажа. Конструкция стены на узле должна быть показана подробно и в соответствии с заданием.

Перекрытие должно быть разрезано в наиболее характерном месте: многопустотный настил – по отверстию, а балочные перекрытия – по межбалочному заполнению. Величина опирания перекрытий на стену определяется в зависимости от конструкции их несущей части и материала стены в соответствии с планом несущих конструкций перекрытия.

Далее следует показать конструкцию пола, выбор которой зависит от назначения помещения (гостиная, кухня, ванная, прихожая и т.д.). Варианты полов по междуэтажным перекрытиям из плит приведены на рисунке 2.28.

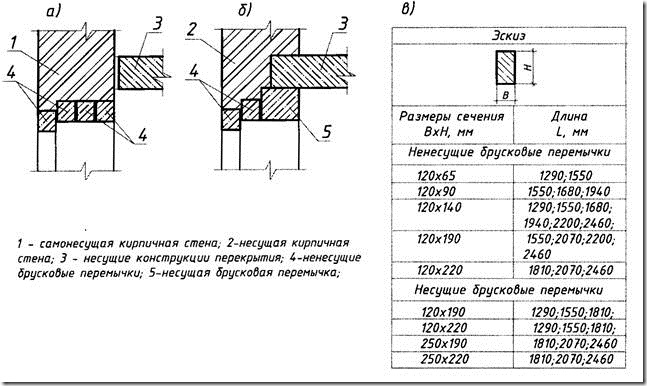

На данном узле требуется показать верх оконного проема. В зданиях со стенами из мелкоразмерных элементов над проемами следует устраивать перемычки, служащие опорой для вышележащей кладки и конструкций перекрытия.

Рисунок Полы первого этажа зданий без подвалов (гидроизоляция условно не показана)

В зданиях с кирпичными стенами чаще всего с этой целью применяют сборные железобетонные перемычки, размеры поперечного сечения которых кратны размерам кирпича и зависят от величины действующих нагрузок и размера проема. Непосредственно под опорной частью балок или плит перекрытия укладывают несущие перемычки. Перемычки, которые воспринимают нагрузки только от кладки над проемом, имеют меньшую несущую способность, а, следовательно, и меньшие габариты, и являются ненесущими. Длина перемычек определяется в зависимости от размеров перекрываемого пролета и величины опирания их на стену (для несущих перемычек – не менее 250 мм, а для ненесущих – не менее 100 мм).

Варианты размещения перемычек в несущих и самонесущих однородных кирпичных стенах, а также таблица для определения их сечений приведены на рисунке 2.29.

Источник: dom-srub-banya.ru

Какими способами соединяются между собой узлы кровли

Скатная крыша дома состоит из большого количества деталей, каждая из которых соединяется с другими особым способом. Такое соединение называется узлом кровли. В этой статье будем говорить именно об узлах соединения, как это проводят, какие технологии используют, какие крепежные изделия применяют.

Основные части кровельной конструкции

Перед тем как непосредственно перейти к разбору темы статьи, необходимо обозначить, из каких элементов (деталей) состоит кровельная конструкция. Перечислим все основные детали и обозначим их назначение.

- Мауэрлат. Это брус, который укладывают на стены дома, расположенных по периметру постройки. Назначение мауэрлата – равномерно распределить нагрузки, исходящие со стороны стропильной системы. Ведь если мауэрлата не будет, то каждая стропила будет давить на стену точечно. И именно в этом месте произойдет разрушение стеновой конструкции.

- Стропильные ноги. Изготавливают их или из досок толщиною не меньше 50 мм, или из брусов. Стропила являются основой крыши, именно они формируют скаты и несут на себе все нагрузки, действующие на кровельную конструкцию.

- Коньковый прогон. Это самый верхний брус, установленный горизонтально. Его назначение – поддерживать верхние концы стропильных ног. Именно он формирует конек крыши.

Это три основных элемента крыши, о которых и пойдет дальше речь. Конечно, это не все детали кровли, и нельзя говорить о том, что другие менее важные. Просто эти три элемента формируют саму конструкцию. Единственное надо добавить, что в некоторых конструкциях крыш отсутствует коньковый прогон. Просто стропила верхними концами упираются друг в друга.

Такой тип стропил называют висячими, а с коньковым прогоном наслонными.

Чтобы кровельная конструкция была максимально надежной, необходимо чтобы узлы крыши были правильно соединены. При этом обязательно учитывают силу действующих нагрузок и их направление.

Как соединять элементы кровельной конструкции

Еще совсем недавно соединение узлов деревянной кровли проводили с помощью врубок. То есть подрезали элементы кровельной конструкции, чтобы соединить их по одной достаточно широкой плоскости. Поэтому, чтобы детали крыши не снижали своих прочностных характеристик, а также несущей способности, их подбирали с достаточно большим сечением. А это не экономно. То есть чем больше сечение пиломатериала, тем дороже он стоит.

Сегодня технологии крепления узлов и деталей кровельной конструкции кардинально изменились. Для этого используют болты, нагели или металлические перфорированные профили. Последние изготавливают из оцинкованной стали, что дает возможность эксплуатировать крепежные изделия долгое время без потери их качества. При этом производители предлагают достаточно широкий их ассортимент для каждого вида узла. На фото ниже показаны некоторые из этих крепежей.

Крепежные профили перфорированного типа для соединения узлов и деталей кровельной конструкции Источник allremont.com

Необходимо отметить, что перфорированные профили постепенно вытеснили все остальные виды крепежей за счет прочности, надежности и простоты проведения крепежных операций. Ведь для этого надо просто профиль установить по требуемому месту и закрепить к разным деталям саморезами по дереву или ершовыми гвоздями.

Давайте теперь рассмотрим, как надо крепить детали кровельной конструкции между собой. В принципе, здесь два вида соединения: мауэрлат-стропила, стропила-коньковый прогон. Остальные детали соединяются параллельно этим стыкам. О них будет также рассказывать.

Соединение мауэрлата и стропил

Вариантов крепления на самом деле огромное количество, начиная обычными гвоздями, заканчивая перфорированными профилями. К примеру, на фото ниже показан вариант, где в качестве крепежа используется обычная проволока. То есть в самой стропиле делают сквозное отверстие, куда вставляют проволоку диаметром 6 мм. Делают отверстие и в мауэрлате или в балке перекрытии.

Затем концы проволоки просовывают в это отверстие и делают скрутку, прижимая стропильную ногу к мауэрлату. Соединение на самом деле прочное и надежное, но процесс трудоемок.

Вместо проволоки можно использовать металлическую ленту толщиною 3 мм. Ею просто оборачивают два соединяемых элемента и через полосу крепят к ними саморезами, чаще гвоздями. В последнем случае нет необходимости высверливать сквозные отверстия в металле. Обратите внимание, что на нижнем фото крепление проведено к армированному поясу анкером, что увеличивает прочность и надежность соединения.

Следующий вид крепления – перфорированный уголок из оцинкованной стали. Самый удобный вариант, но максимально надежный. Для этого уголок просто устанавливают так, чтобы он своими монтажными полочками плотно прижимался к плоскости мауэрлата и стропильной ноги. Крепление проводят саморезами или гвоздями.

Крепить уголки можно не только саморезами или ершовыми гвоздями. Есть другой более надежный вариант, где используют болты. Правда, под них придется сделать отверстия, что увеличивает затратное время на проведение этого вида работ. Но в данном случае качество превыше всего. На фото ниже как раз такой вариант крепления показан.

Обратите внимание, что к мауэрлату уголок крепится саморезами, а к стропильной ноге болтом. При этом один болт используется для соединения двух уголок, расположенных на противоположных торцах стропилы.

И еще один вариант крепления – на ползун. Это специального вида крепежный элемент, состоящий из двух частей. Одна крепится к мауэрлату, вторая к стропильной ноге. При этом обе части между собой соединяются не намертво. Это сделано специально для того, чтобы стропилы могли относительно мауэрлата смещаться при температурном расширении пиломатериала.

А значит, будут отсутствовать нагрузки, которые действуют на стык двух деталей крыши. На фото ниже этот вариант соединения показан.

Соединение стропил с коньковым прогоном

Второй основной узел деревянной крыши – стык между стропильной ногой и коньковым брусом. На самом деле коньковый узел стропильной крыши очень сложен, потому что на нем стыкуются две стропильные ноги и брус. При этом все элементы располагаются в разных плоскостях, имеется в виду стропила и брус. А значит, для их соединения придется использовать не один крепежный элемент.

- Для соединения стропил между собой применяют перфорированную пластину. Их две, установленные с разных сторон стропильных ног для увеличения прочности и надежности.

- Перфорированные уголки, соединяющие стропила с мауэрлатом. Их четыре по две на каждую стропильную ногу, установленных с разных сторон.

Необходимо отметить, что крепления можно проводить не только саморезами или гвоздями. Нередко мастера используют болты для соединения парных крепежных элементов.

Обратите внимание на другой вид крепления. Здесь используют только уголки. Этот вариант применяют, если в качестве конькового бруса устанавливают доску толщиною 50 мм.

Еще один интересный вариант крепления стропильных ног к коньковому пролету, для чего используют специальные перфорированные профили сложной формы. По сути, это кронштейны, в которые вставляется стропильная нога. Кронштейн не только скрепляет детали между собой, он поддерживает стропилу, снижая нагрузки на ее конец.

Обратите внимание на все вышеперечисленные варианты соединения стропил между собой. В них четко видно, что торцы стропильных ног стыкуются плотно друг к другу, для чего их приходится подпиливать под определенным углом. Можно обойтись без подпиливания, если использовать сложный крепежный замок, состоящих из нескольких пластин, которые соединяются между собой болтами. На фото ниже этот вариант соединения хорошо виден.

Соединение висячих стропил

Стропильная система этого вида отличается от наслонной тем, что в ней нет конькового прогона. То есть стропильные ноги в верхней части (коньковой) упираются друг в друга. Для того чтобы они не разъехались в разные стороны, стропила между собой соединяют горизонтальной затяжкой. Последняя – это доска, расположенная на любом расстоянии по высоте: сверху, снизу или посередине.

Необходимо отметить, что висячие стропила на крыше по отдельности не собираются. Из них на земле собирают фермы, которые в готовом виде устанавливают на крышу дома. При этом все элементы фермы между собой соединяют перфорированными пластинами.

Видео описание

В видео мастер рассказывает, как надо собирать стропильную ферму, используя перфорированные пластины и гвозди:

Другие виды узлов

Как было сказано выше, деталей в кровельной конструкции много. Поэтому расскажем и покажем еще несколько немаловажных узлов соединения.

Если пролет дома больше 6 м, то под каждую стропилу устанавливают стойку, которая сама должна упираться или в бетонное основание, или в балку перекрытия. При этом соединение стойки со стропильной ногой проводят обычными досками, как показано на фото ниже. Хотя можно использовать перфорированные металлические пластины.

Под коньковый брус также устанавливают вертикальные опорные стойки, которые крепят между собой перфорированными пластинами. Но в некоторых кровельных конструкциях используют совершенно другой подход к решению установки конькового прогона. Под брус монтируют укосины из брусков, которые закрепляют к коньку специальными крепежными элементами, изготовленными из металла. На фото ниже показан один из вариантов такого типа крепежа.

Очень часто при сооружении стропильной системы возникает необходимость удлинить сами стропила. Сделать это несложно, при этом мастера используют несколько технологий, где применяют различные дополнительные крепежные элементы.

Видео описание

В видео показано один из вариантов удлинения стропил:

Кровельные конструкции – это несколько разновидностей их форм. Практически во всех моделях присутствуют большое количество одинаковых элементов. Но есть среди них одна конструкция, которая от других отличается значительно. Это шатровая крыша. Отличительная ее особенность – стропила соединяются верхними краями в одну точку, которая называется коньковым узлом.

Так вот, чтобы соединить стропильные ноги между собой, необходимо опора, к которой они и крепятся. Существует несколько способов, обеспечивающих высокую надежность узла. На фото ниже показан один из них, в котором используются крепежные перфорированные металлические профили П-образной формы.

Заключение по теме

На самом деле нами рассмотрена всего лишь небольшая часть соединительных узлов крепления стропильной системы кровли. Но даже на их примере становится понятно многообразие деталей и узлов. То есть кровельная конструкция – система сложная, состоящая из большого количества разных элементов и деталей, которые соединяются между собой по-разному.

Источник: m-strana.ru

Архитектурно-конструктивные узлы. Общие данные

— карнизный узел, включая чердачное перекрытие (если оно есть).

Целесообразно также разработать узлы примыкания перекрытия к самонесущей стене, узел фундамента под внутреннюю стену, узел сопряжения лестничного марша с конструкцией перекрытия и т.п.

Архитектурно-конструктивные узлы должны быть обозначены на разрезе или планах. Место, подлежащее детализации, обводят замкнутой сплошной тонкой линией, от которой делается линия-выноска. Если узел должен быть сделан в сечении, на плане или разрезе через все элементы, изображенные на узле, проводят короткую основную сплошную линию и на ее продолжении – линию-выноску. На полке линии-выноски указывают номер узла. Если узел выполнен на другом листе, под полкой указывают номер листа с узлом.

Маркировку узла выполняют над его изображением в кружке 10-14 мм, в котором указывают его номер. Если узел обозначен на другом листе, маркировку выполняют в виде дроби, в числителе которой указывают номер узла, а в знаменателе – номер листа, на котором этот узел обозначен. Если изображение узла зеркально его обозначению на плане или разрезе, номер узла дается с индексом «н».

Конструирование цокольного узла начинается с нанесения модульной разбивочной оси, линии уровня чистого пола, уровня горизонтальной гидроизоляции и уровня земли. Конструкция стены показывается в соответствии с заданием.

Уровень горизонтальной гидроизоляции, чаще всего выполняемой из двух слоев толя или рубероида на битумной мастике, в зданиях без подвала назначается ниже уровня пола первого этажа на 100-200 мм и выше уровня отмостки не менее чем на 200 мм. Горизонтальную гидроизоляцию желательно располагать на стыке фундамента и стены. Высоту цоколя (расстояние от уровня обреза фундамента до планировочной отметки земли) рекомендуется принимать не менее 500 мм.

При определении габаритов верхней части фундамента следует учитывать рекомендации, приведенные на рисунках 2.17-2.20. В двухслойных стенах фундамент устраивают под несущий внутренний слой, а в трехслойных – либо под всю стену, либо также под внутренний несущий слой. В последнем случае следует предусмотреть устройство опоры для наружного самонесущего слоя в виде консольной железобетонной плиты, защемленной в кладке несущего слоя. В зданиях с однородными стенами из ячеистобетонных блоков стена должна выступать за внешнюю грань фундамента не менее чем на 50 мм, но не более 1/3 толщины кладки.

При назначении глубины заложения фундамента (расстояние от уровня земли до подошвы) следует учитывать грунтовые условия и глубину промерзания грунта в районе строительства. При строительстве на непучинистых основаниях (например, крупный песок) глубина заложения фундамента под наружную стену в здании без подвала может приниматься минимальной (700 мм). В остальных случаях желательно глубину заложения назначать не менее глубины промерзания. Глубина заложения фундамента под внутренние стены не зависит от глубины промерзания и принимается не менее 500 мм.

Для отвода от стены дождевой и талой воды по периметру здания устраивают отмостку шириной не менее 700 мм с уклоном 3-5%. Наиболее распространенное решение отмостки – слой асфальта или цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм по основанию из щебня, гравия или крупного песка толщиной не менее 150 мм. По внешней линии отмостки рекомендуется укладывать бордюрный камень сечением 80х150 мм.

На узле также следует показать конструкцию пола первого этажа по грунту или по лагам. Некоторые варианты устройства полов даны на рисунке 2.27. При расположении подготовки под пол выше уровня горизонтальной гидроизоляции следует предусмотреть устройство вертикальной гидроизоляции с внутренней стороны стены до верха подготовки. При близком расположении к поверхности земли грунтовых вод целесообразно утраивать горизонтальную гидроизоляцию по всей площади пола. Пример выполнения цокольного узла приведен на рисунке П2.17.

Конструирование узла опирания междуэтажного перекрытия на наружную несущую стену начинается с нанесения разбивочной оси, уровня низа плиты или балки и уровня чистого пола второго этажа. Конструкция стены на узле должна быть показана подробно и в соответствии с заданием.

Перекрытие должно быть разрезано в наиболее характерном месте: многопустотный настил – по отверстию, а балочные перекрытия – по межбалочному заполнению. Величина опирания перекрытий на стену определяется в зависимости от конструкции их несущей части и материала стены в соответствии с планом несущих конструкций перекрытия.

Далее следует показать конструкцию пола, выбор которой зависит от назначения помещения (гостиная, кухня, ванная, прихожая и т.д.). Варианты полов по междуэтажным перекрытиям из плит приведены на рисунке 2.28.

На данном узле требуется показать верх оконного проема. В зданиях со стенами из мелкоразмерных элементов над проемами следует устраивать перемычки, служащие опорой для вышележащей кладки и конструкций перекрытия.

Рисунок Полы первого этажа зданий без подвалов (гидроизоляция условно не показана)

В зданиях с кирпичными стенами чаще всего с этой целью применяют сборные железобетонные перемычки, размеры поперечного сечения которых кратны размерам кирпича и зависят от величины действующих нагрузок и размера проема. Непосредственно под опорной частью балок или плит перекрытия укладывают несущие перемычки. Перемычки, которые воспринимают нагрузки только от кладки над проемом, имеют меньшую несущую способность, а, следовательно, и меньшие габариты, и являются ненесущими. Длина перемычек определяется в зависимости от размеров перекрываемого пролета и величины опирания их на стену (для несущих перемычек – не менее 250 мм, а для ненесущих – не менее 100 мм).

Варианты размещения перемычек в несущих и самонесущих однородных кирпичных стенах, а также таблица для определения их сечений приведены на рисунке 2.29.

Рисунок 2.28. Полы по плитам междуэтажных перекрытий

Рисунок Устройство проемов в каменных стенах с применением сборных железобетонных перемычек

а – в наружной самонесущей кирпичной стене; б – в наружной несущей кирпичной стене; в – сечение и основные размеры сборных железобетонных перемычек

Разрабатывая узел над оконным проемом, следует учитывать, что в слоистых стенах не рекомендуется укладывать железобетонные перемычки по всей толщине стены, т.к. железобетон в этом случае будет являться мостиком холода и способствовать появлению конденсата на внутренней поверхности стены над окном. В качестве перемычки под слоем эффективного утеплителя можно использовать обработанную антисептиком доску (брусок) либо специальные фасонные изделия из малотеплопроводного материала или тонколистового металла (рисунок 2.30).

Опирание многопустотных плит перекрытия осуществляется через растворный шов толщиной около 20 мм непосредственно на перемычки либо на нечетное количество рядов кирпича над ними.

При балочных конструкциях перекрытия имеет место точечная передача усилий на кладку. В связи с этим во избежание разрушения кладки, особенно при значительном уровне нагрузок, балки целесообразно опирать либо непосредственно на сборные железобетонные перемычки, либо на железобетонные распределительные подушки, позволяющие снизить уровень напряжений в кладке.

Рисунок Устройство проемов в неоднородных стенах

В зданиях со стенами из ячеистобетонных блоков рекомендуется использовать перемычки из ячеистого бетона (рисунок 2.31). При ширине проемов, не превышающих 2 м, можно применять армированные брусковые или арочные перемычки. Если требуется перекрывать больший пролет, необходимо предусмотреть устройство сборно-монолитных перемычек с использованием U-образных лотковых блоков.

Рисунок Перемычки из ячеистого бетона

а – армированные брусковые; б – U-образные лотковые блоки; в – сборно-монолитная перемычка с использованием U-образных лотковых блоков; г – арочные перемычки

Пример выполнения узла сопряжения наружной стены с перекрытием приведен на рисунке П2.18.

Конструирование карнизного узла следует начинать с нанесения соответствующей оси и уровня низа несущих конструкций чердачного перекрытия. Далее следует показать конструкцию стены, опирание на несущую стену или примыкание к самонесущей стене несущих конструкций чердачного перекрытия. При этом следует учесть, что наличие холодного чердака требует обязательного устройства в конструкции перекрытия пароизоляционного и теплоизоляционного слоев. Пароизоляциювыполняют из гидроизоляционных рулонных или мастичных материалов на пути движения теплого воздуха перед утеплителем.

Передача усилий от несущих конструкций покрытия на стену осуществляется через мауэрлат, который рекомендуется располагать выше чердачного перекрытия не менее чем на 400 мм. Чтобы избежать загнивания мауэрлата его следует антисептировать и отделять от каменной кладки двумя слоями гидроизоляционного материала (толь).

Стропильные ноги либо врубают в мауэрлат, либо осуществляют передачу усилий через специальные упорные бруски. Горизонтальные распорные усилия, передаваемые от стропильных ног на мауэрлат, должны быть переданы на стены. В кирпичных стенах с толщиной несущего слоя не менее 510 мм мауэрлат можно располагать у внутренней грани стены, т.к. его горизонтальному смещению препятствует кладка у внешней грани стены. В слоистых стенах с несущим слоем менее 510 мм чтобы избежать смещения мауэрлата и обеспечить передачу усилий распора на стену крепление мауэрлата следует осуществлять с помощью анкерных болтов, заложенных в кладку. Варианты опирания наслонных стропил на наружные кирпичные стены приведены на рисунке 2.32.

Для организации выноса карниза используют кобылки, выполняемые из досок 50х100мм, которые прибивают к стропильным ногам. Вынос карниза должен быть не меньше 500 мм при организованном водоотводе и не меньше 600 мм при неорганизованном водоотводе.

Рисунок Опирание элементов наслонных стропил на наружные стены

На карнизном узле следует показать кровлю в соответствии с заданием. На рисунках 2.33 – 2.37 приведена информация, необходимая для проектирования кровли.

По стропильным ногам и кобылкам для крепления кровельного материала устраивают обрешетку (основание под кровлю). В качестве обрешетки используют бруски сечением не менее 50х50 мм или доски толщиной не менее 32мм.

Рисунок Кровля из волнистых асбестоцементных или безасбестовых листов

а – сечение и основные размеры; б – Крепление к обрешетке сечением 50х50 (для асбестоцементных листов) или 32х100 (для ондулина); в – укладка листов вдоль ската

Рисунок Кровля из металлочерепицы

а, б – поперечное и продольное сечения металлочерепицы Монтеррей;

в – крепление листов между собой и к обрешетке; г – укладка листов вдоль ската

Рисунок Кровля из кровельной стали

а – одинарный лежачий фальц; б – одинарный стоячий фальц; в – крепление листов клямерами к обрешетке; г – укладка листов кровельной стали вдоль ската

Рисунок Кровля из цементно-песчаной черепицы

а – черепица «франкфуртского» профиля; б — укладка черепицы вдоль ската

Рисунок Кровля из гибкой черепицы

а – рядовая черепица; б – схема укладки и крепления черепицы; в – устройство кровли из гибкой черепицы

Сечение элементов обрешетки зависит от применяемого кровельного материала, шага стропильных ног и величины действующей нагрузки. Шаг обрешетки определяется, главным образом, материалом кровли. Например, для кровли из оцинкованной кровельной стали рекомендуется устраивать сплошной либо разреженный дощатый настил, при этом расстояние между элементами обрешетки в свету не должно превышать 200 мм. При использовании рулонных кровельных материалов или гибкой черепицы следует предусматривать обрешетку в виде сплошного настила из досок, древесно-стружечных плит или других материалов, образующих достаточно ровную и жесткую поверхность.

Источник: verrsus.wordpress.com