Аварии, подобной нынешней, не было ни на одной из российских ГЭС. Всего на территории страны работает 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт. «Власть» рассказывает о десяти самых больших и мощных.

Саяно-Шушенская ГЭС им. П. С. Непорожнего мощностью 6721 МВт расположена на реке Енисей в Хакасии. Строительство началось 12 сентября 1968 года, последний гидроагрегат введен в строй 25 декабря 1985 года.

Бетонная арочно-гравитационная плотина имеет высоту 245 м и длину 1074 м. В 2008 году выработка электроэнергии с учетом производительности входящей в комплекс Майнской ГЭС составила 19,9 млрд кВт ч. 75% вырабатываемой энергии потребляет Саянский алюминиевый завод. В 1998 году в прогнозе МЧС была названа потенциально опасным объектом из-за рискованных изменений конструкции. Принадлежит ОАО «Русгидро».

Красноярская ГЭС мощностью 6000 МВт расположена в 40 км от Красноярска вверх по течению Енисея. Строительство началось 8 августа 1959 года, закончилось в 1972 году. На гравитационной плотине (общая длина составляет 1072,5 м, максимальная высота — 128 м) установлен единственный в России судоподъемник, позволяющий судам проходить через плотину.

Строительство Днепрогэс. Как это было на самом деле.

В среднем в год вырабатывает 20,4 млрд кВт ч электроэнергии. Основной потребитель — Красноярский алюминиевый завод. К 1995 году степень износа гидроагрегатов Красноярской ГЭС приблизилась к 50%, после чего было принято решение о модернизации станции. Принадлежит компании En+ Group Олега Дерипаски.

Братская ГЭС имени 50-летия Великого Октября мощностью 4500 МВт перекрывает реку Ангару в районе города Братска (Иркутская область). Строительство, начатое 21 декабря 1954 года, было объявлено ударной комсомольской стройкой. В 1967 году Госкомиссия приняла ГЭС с оценкой «отлично». Поэт Евгений Евтушенко посвятил станции поэму «Братская ГЭС».

Плотина гравитационного типа имеет длину 924 м и максимальную высоту 124,5 м. Большую часть вырабатываемой электроэнергии (22,6 млрд кВт ч в год) потребляет Братский алюминиевый завод. В 2006 году на ГЭС начата замена старых рабочих колес гидротурбин. Принадлежит ОАО «Иркутскэнерго», 40% акций которого у государства, другим крупным пакетом акций в интересах En+ Group управляет энергокомпания «Евросибэнерго».

Усть-Илимская ГЭС (мощность — 3840 МВт) представляет собой бетонную гравитационную плотину длиной 1475 м и высотой 105 м, перекрывающую Ангару в районе Усть-Илимска (Иркутская область). Строительство началось в 1963 году, последний агрегат станции был включен в сеть в конце марта 1979 года. Всего на станции установлено 16 гидроагрегатов, дающих 20,7 кВт ч электроэнергии в год. Основные потребители — Братский алюминиевый завод, Иркутский алюминиевый завод, Иркутский авиастроительный завод. Принадлежит ОАО «Иркутскэнерго».

Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС мощностью 2551 МВт является крупнейшей гидроэлектростанцией Европы. Станция, состоящая из бетонной водосливной и земляной намывной плотин, расположена на Волге в Волгоградской области.

История строительства Волжской ГЭС

Общая длина плотин — 3974 м, максимальная высота — 47 м. На строительстве станции, начатом 22 августа 1953 года, трудились 26 тыс. заключенных Ахтубинского исправительно-трудового лагеря. В эксплуатацию ГЭС была принята правительственной комиссией 10 сентября 1961 года. Выработка электроэнергии за 2008 год составила 11,8 млрд кВт ч. ГЭС связана с объединенными энергосистемами центра и юга. В 2002 году зафиксирован износ оборудования ГЭС порядка 85%, к концу 2007 года на ней была произведена реконструкция десяти гидроагрегатов. Является филиалом «Русгидро».

Жигулевская ГЭС им. В. И. Ленина мощностью 2320 МВт стоит на Волге недалеко от города Тольятти (Самарская область). Станция строилась в 1951-1957 годах, к работам привлекались заключенные ГУЛАГа. Состоит из двух плотин — бетонной водосбросной и намывной земляной общей длиной 3780 м и максимальной высотой 52 м. Произвела в 2008 году 10,7 млрд кВт ч электроэнергии.

Подключена к объединенным энергосистемам центра, Урала и Средней Волги. В 2003 году, когда степень износа ГЭС превысила 90%, было принято решение начать реконструкцию 6 из 16 гидротурбин. Четыре уже отремонтированы. Входит в «Русгидро».

Чебоксарская ГЭС мощностью 1370 МВт перекрывает Волгу у города Новочебоксарска (Чувашия). Строительство началось в 1950 году, закончилось в 1957 году. Станция состоит из двух плотин — водосбросной бетонной и намывной земляной длиной 4335 м. Максимальная высота — 52 м. В 2008 году было произведено 10,7 млрд кВт ч электроэнергии.

Предназначена для покрытия пиковой части графика нагрузки энергосистем Нижегородской области, Республики Марий Эл и Чувашии. Износ оборудования в настоящий момент превысил 40%. Входит в «Русгидро».

Саратовская ГЭС мощностью 1360 МВт, расположенная на Волге у города Балаково, является седьмой ступенью Волжско-Камского каскада гидроэлектростанций. Строительство ГЭС велось с 1956 по 1971 год. Является гидроэлектростанцией руслового типа длиной 2480 м и высотой 40 м. В 2008 году ГЭС выработала 5,7 млрд кВт ч электроэнергии. Соединена с энергосистемами центра и Поволжья.

Износ основного оборудования составляет 71%. В настоящее время проводятся капитальный ремонт и модернизация гидроагрегатов ГЭС. Входит в «Русгидро».

Зейская ГЭС мощностью 1330 МВт находится на реке Зее в Амурской области. Построена в 1964-1985 годах. Тип плотины — бетонная массивно-контрфорсная. Максимальная высота — 115,5 м, длина — 1284 м. Вырабатывает 4,1 млрд кВт ч электроэнергии в год. Износ оборудования не превышает 65%. Питает 26,8% объединенной энергосистемы Дальнего Востока.

Летом 2006 года после сброса воды ГЭС оказались подтоплены 42 дома в селе Овсянка, ущерб составил около 630 млн руб. Входит в «Русгидро».

Нижнекамская ГЭС мощностью 1248 МВт стоит на реке Каме у города Набережные Челны (Татария). Строительство началось в 1963 году, в 1987 году запущен последний гидроагрегат. Является русловой электростанцией длиной 2976 м и высотой 30 м. Заполнить водохранилище ГЭС водой до заложенной в проект отметки 68 м планировалось еще в 1990 году, однако из-за протестов экологов максимальный уровень остался на отметке 63,3 м. Поэтому ГЭС не достигает проектной мощности, выдавая 1,7-2 млрд кВт ч электроэнергии в год. На ее долю приходится 8-9% общей выработки энергии в Татарии. Принадлежит ОАО «Татэнерго».

Источник: www.kommersant.ru

Первые гидроэлектростанции

Первая электростанция мощностью всего в несколько киловатт для питания системы освещения завода была сооружена в конце XIX века под руководством бельгийско-французского изобретателя Зеноба Грамма.

В 70-80 гг. XIX в. каждый более или менее солидный завод, дом, или даже улица, имели свой источник электроэнергии.

Первая электростанция (блок-станция) в России была построена на Сормовском машиностроительном заводе для питания осветительных установок в 1876 г.

Первая блок-станция в Петербурге была сооружена в 1879 г. при участии П. Яблочкова для освещения Литейного моста.

В 1879 г. была построена первая электростанция в США в г. Сан-Франциско на 30 кВт.

Первые центральные станции возникли уже в 80-х годах XIX в.

Они были более целесообразны и более экономичны, так как снабжали электричеством сразу много предприятий. В то время массовыми потребителями электроэнергии были источники света – дуговые лампы и лампы накаливания.

Первая в мире центральная станция была пущена в работу в 1882 г. в Нью-Йорке, она имела мощность 500 кВт.

В Москве первая центральная электростанция на 400 кВт (Георгиевская) на угольном топливе была построена в 1888 году.

Первые электростанции Петербурга вначале размещались на баржах, закрепленных у причалов на реках Мойке и Фонтанке в начале 80-х гг. Мощность каждой станции составляла примерно 200 кВт.

Первая паровая турбина на электростанции в России была установлена в Петербурге в 1891 г. Все электростанции вначале работали на постоянном токе, а это ограничивало радиус обслуживания потребителей несколькими сотнями метров, так как потери составляли почти 20 %.

Увеличение радиуса действия электростанций могло быть осуществлено только при переходе электростанций на переменный ток, при котором можно было использовать повышающие трансформаторы.

1884 г. была построена электростанция переменного тока в Лондоне.

В России крупная электростанция однофазного переменного тока была построена в 1887 г. в Одессе для освещения театра.

В Царском Селе протяженность электрической сети в 1887 г. составляла 64 км. Царское Село было первым городом в Европе, который был освещен исключительно электричеством.

Крупнейшая в России электростанция однофазного тока на 800 кВт была построена на Васильевском острове в Петербурге в 1894 г. под руководством инженера Н.В. Смирнова.

Применение переменного тока позволило упростить и удешевить электрическую сеть.

Начало современного этапа в развитии электроэнергетики относится к 90-м годам XIX в., когда была решена комплексная энергетическая проблема электропередачи и электропривода – применение трехфазного тока.

Первым в России предприятием с трехфазным электроснабжением был Новороссийский элеватор (1893 г.), строителем электростанции был русский инженер А.Н. Шенснович.

Первая трехфазная установка в Америке была сооружена в Калифорнии на гидроэлектростанции в 1893 г.

С 1897 г. началась электрификация крупных городов России.

В конце 1906 г. были изобретены подвесные изоляторы, что позволило увеличить величину передаваемого напряжения.

Первая гидроэлектростанция была построена в США в городе Эплтон (штат Висконсин). Ее мощность была всего 1 л.с.

В 1853 году Компания Найагагра Фоллс Хайдролик Пауэр энд Меньюфекчеринг в США впервые получила лицензию и в 1860 году начала строительство канала на реке Ниагара. 35 футов (11 м) шириной и 8 футов (2,4 м) глубиной канал был завершен в 1861 году, а в 1875 году, электростанция начала работать.

Тем не менее, гидравлическая установка производила очень мало энергии, находясь в начале эры электричества. В 1877 году канал и само предприятие приобрел Якоб Шоеллкопф (Jacob Schoellkopf), успешный бизнесмен, которому удалось найти новых клиентов для гидравлической установки в лице нескольких заводов. Более того, в 1882 году он приспособил к одному из водяных колёс электрогенератор, питавший 16 осветительных ламп. Это была одна из первых, по-настоящему промышленных ГЭС в мире, мощностью 50 тыс. л. с., работавшая при напоре 41,2 м. Она была предназначена для электроснабжения г. Буффало и проработала до 1904 года. Здесь была реализована трехфазная система тока, а передача электроэнергии осуществлялась на расстояние 40 км.

Станция на Ниагаре, 1880-е гг.

Первой электростанцией трехфазного тока была Лаутенская гидроэлектростанция. На ней были установлены два одинаковых трехфазных синхронных генератора. Фазное напряжение при помощи трансформаторов повышалось с 50 до 5000 вольт. Ее электроэнергия использовалась для питания осветительной сети города Хейльбронна, а также ряда небольших заводов и мастерских.

Понизительные трансформаторы устанавливались непосредственно у потребителей. Эта первая в мире промышленная установка трехфазного тока была запущена в эксплуатацию в начале 1892 г. Использование энергии вод в этой установке показало возможность использования гидроресурсов, отдаленных от промышленных центров. С тех пор число гидроэлектрических установок все время возрастает.

Первые гидростанции, как правило, возводились на базе построенных ирригационных плотин. По-видимому, первой плотиной в Европе, построенной для ГЭС, была Одерич, высочайшая плотина Германии конца ХIХ века. Длина 151 м, максимальная высота 22 м, толщина 16 м на гребне и 44 м у подошвы. Интересна конструкция этой плотины-сэндвича: три стены из гранитной кладки, верховая, низовая и центральная — ядро; пазухи между стенами заполнены грунтом и мхом.

В конце XIX века ГЭС интенсивно строятся в США, Англии, Германии, Франции. В это время были сооружены: Рейнфельдская гидроэлектростанция (Германия, 1898 г.) мощностью 16 800 кВт при напоре воды 3,2 м, Жонажская (Франция, 1901 г.) мощностью 11 200 л. с.

В начале второго десятилетия XX в. были пущены в ход гидроэлектростанции Аугст-Виллен (Германия, 1911 г.) мощностью 44 тыс. л. с, Кеокук (США, 1912 г.) мощностью 180 тыс. л. с. Качество турбинного оборудования было еще недостаточно высоким, КПД колебался в пределах 0,8—0,84. Несовершенными были формы и конструкции гидросооружений, что объясняется недостаточной изученностью вопросов инженерной гидравлики и гидротехники. Поэтому некоторые ГЭС, построенные в эти годы, в последующем подверглись более или менее серьезной реконструкции.

В ХХ веке почти все крупнейшие плотины возводились для получения электроэнергии на гидроэлектростанциях. Строительство ГЭС дало толчок плотиностроению.

В России в эти годы разрабатывается несколько проектов строительства ГЭС. В 1892 г. Н. Н. Бенардос предложил организовать электроснабжение Петербурга путем утилизации энергии Невы на специально построенных электрических станциях (мощностью до 20 000 л. с). В 1893 г. Н. С. Лелявский разработал схему использования гидроэнергии Днепровских порогов. Также разрабатывались проекты на порогах рек Нарова, Иматра, Волхов (В. Добротворский, 1895-99 гг.)

Строительство ГЭС сдерживали общая техническая отсталость и противодействие владельцев угольных шахт. Однако ряд российских инженеров участвовали в строительстве ГЭС в Европе. Так, русский политэмигрант М.О.Доливо-Добровольский в 1891 г. переоборудовал гидросиловую установку на р. Неккар (Германия) в гидростанцию мощностью 220 кВт с генератором трёхфазного тока и осуществил передачу ее переменным током с напряжением 8500 Вольт на расстояние 170 км во Франкфурт на Майне.

В дореволюционной России гидроэлектростанций было мало. Первая ГЭС в Российской империи была построена в 1892 году в Алтайском крае на реке Березовке, притоке Бухтармы, недалеко от г.Зыряновска. ГЭС предназначалась для водоотлива из рудников, располагалась в деревянном здании, имела 4 гидроагрегата общей мощностью 200 кВт. Станция могла работать равномерно весь год, даже если уровень реки резко падал. История сохранила и фамилию автора этого замечательного проекта горного инженера Николая Кокшарова.

ГЭС на реке Березовка, 1892 г

Вторая, мощностью 270 кВт, была построена на реке Охте недалеко от Санкт-Петербурга в 1896 году. Она была построена инженерами Владимиром Николаевичем Чиколевым и Робертом Эдуардовичем Классоном для электроснабжения охтинского порохового

завода в Петербурге.

Ро́берт Эдуа́рдович Классо́н (31 января (12 февраля) 1868, Киев — 11 февраля 1926, Москва) — российский и советский инженер-технолог и изобретатель, один из крупнейших российских энергетиков своего времени.

Ученик В. Н. Чиколева и М. О. Доливо-Добровольского.

После окончания в 1891 году Петербургского технологического института стажировался в Германии, где принимал участие (под руководством М. О. Доливо-Добровольского) в монтаже и пуске первой линии электропередачи трёхфазного тока от Лауффена до Франкфуртской электротехнической выставки.

Участвовал в Петербурге с М. И. Брусневым, Л. Б. Красиным, Н. К. Крупской и др. в первых марксистских кружках; позднее отошёл от политической деятельности.

1895—1896 — руководил строительством электростанции трёхфазного тока на Охтинских пороховых заводах под Петербургом.

1897—1898 — участвовал в проектировании и руководил строительством городских электростанций в Петербурге и Москве.

1900—1906 — совместно с Л. Б. Красиным участвовал в электрификации Бакинских нефтепромыслов (в частности, участвовал в строительстве Биби-Эйбатской электростанции в Баилово). В 1906 году вследствие отказа применить репрессии к бастовавшим рабочим был вынужден оставить пост директора акционерного общества «Электросила».

В 1906—1926 годах — директор тепловой электростанции МГЭС-1.

1912—1914 — участвовал в организации строительства первой российской торфяной электростанции «Электропередача» в Богородском уезде Московской области (ныне Электрогорск).

1914 — участвовал в строительстве линии электропередачи пос. Электропередача—Богородск—Москва (Измайлово) напряжением 70 кВ.

В 1914 году предложил и совместно с инженером В. Д. Кирпичняковым разработал гидравлический способ добычи торфа, который позволил существенно сократить трудоёмкость торфоразработок. Этот способ должен был использоваться на Шатурской электростанции, заложенной в 1916-м Обществом электрического освещения, но из-за событий 1917 года практически был осуществлен только в начале 20-х гг.

В 1918—1920 годы участвовал в разработке плана электрификации страны (ГОЭЛРО).

Работы Классона, выполненные в последние годы жизни, посвящены решению проблем сушки и обезвоживания гидроторфа.

Классон скончался на заседании ВСНХ после произнесения пламенной речи, посвящённой развитию энергетики.

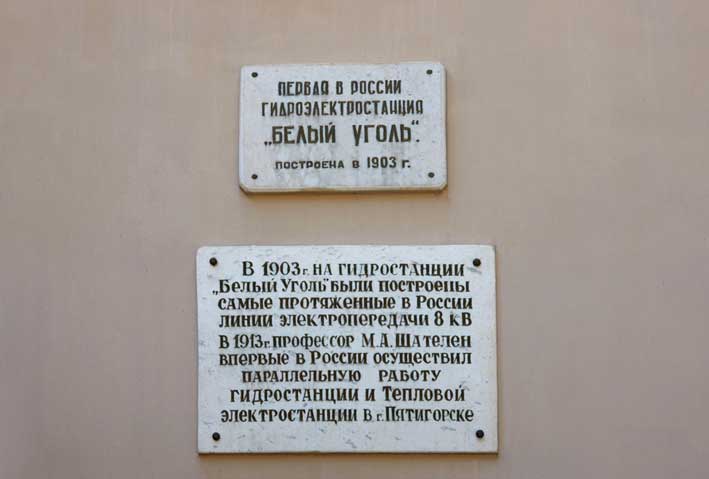

Кроме того, действовали ГЭС «Белый уголь» на р. Подкумок (1903 г.) мощностью 990 л. с, напряжением 8000 В, Гиндукушская ГЭС (1909 г.) на р. Мургаб, мощностью 1 590 л. с. Кроме того, действовали несколько более мелких по мощности (Сашнинская, Аллавердинская, Тургусунская, Сестрорецкая и др.). Общая мощность гидростанций дореволюционной России составляла 8000 кВт.

В 1913 установленная мощность электростанций России составила около 1,1 миллиона кВт. К 1917 году в России было несколько гидростанций установленной мощность в 19 МВт. Самой мощной в то время была Гиндукушская ГЭС — 1,35 МВт.

Существенный вклад в строительство первых ГЭС в Европе внёс выходец из России Габриэль Нарутович. Студент Петербургского университета Нарутович в 1888 г. уехал в Швейцарию на лечение туберкулеза и там остался. По проектам Нарутовича в Европе было построено несколько десятков гидростанций.

В их числе ГЭС Мюлленберг на р.Аар (1920 г, 48 тыс. л.с.) в Швейцарии — самая мощная тогда в Европе. Нарутович возглавлял комиссию по зарегулированию р. Рейн. В 1919 г. Нарутович вернулся в Польшу, был министром общественных работ, затем министром иностранных дел. Стал первым президентом независимой Польши.

Источник: www.hydromuseum.ru

История и современность Волжской ГЭС и ее значение для области и страны

Волжская ГЭС (ранее Сталинградская) – впечатляющий памятник сталинской эпохи, крупнейшая гидроэлектростанция Европейской части России. Гидроузел расположен на реке Волге Волгоградской области и соединяет два прибрежных города – Волгоград и Волжский. Построенная в течение 1952-1961годов, низконапорная русловая гидроэлектростанция изначально называлась Сталинградская ГЭС, с 1961 года – Волжская гидроэлектростанция имени 22 съезда КПСС, с 1994 года – Волжская ГЭС.

Состав гидроузла

- Бетонная водосливная плотина длиной 725 м, шириной 44 м.

- Земляная плотина длиной 3249 м, высотой 47 м состоит из

- правобережного руслового участка 1193 м

- пойменного участка 803 м

- левобережного участка длиной 1253 м

- Здание ГЭС совмещенного типа длиной 736 м, состоящего из 11 агрегатных секций по 2 гидроагрегата и 4 донных водосбора.

- Рыбоподъемник.

- Двухкамерные судоходные шлюзы.

- Межшлюзовая ГЭС.

По сооружениям станции проложены автомобильная и железная дороги, также входящие в состав ГЭС.

Здание ГЭС входит в состав напорного фронта. Всего на станции 44 донных водосбора, перекрытых плоскими затворами. Пропускная способность водосборов 15400 кубометров воды в секунду. Для оперирования затворами имеются козловые краны грузоподъемностью 200 тонн.

На расстоянии 79 метров от здания ГЭС расположено сороудерживающее сооружение. В машинном зале ГЭС установлены 23 вертикальных гидроагрегата, оборудованных поворотно-лопастными турбинами. Их приводят в движение гидрогенераторы.

Из истории строительства

Восстанавливающейся после войны стране требовалось много электроэнергии. В августе 1950 года вышло постановление правительства о строительстве Сталинградской ГЭС.

Подготовительные работы по строительству ГЭС начались в 1951 году – прокладывались дороги, ЛЭП, готовилась база снабжения. Одновременно военные специалисты занимались разминированием площадки строительства и дна Волги – близость Сталинграда давала о себе знать.

Проектировали станцию 11 научно-исследовательских институтов. Первый грунт в котловане для будущей ГЭС вынут в 1952 году.

Строящаяся ГЭС получала оборудование со всей страны. Свыше 1500 предприятий внесли свой вклад в великую стройку коммунизма.

Работать на стройке ГЭС считалось престижным, но людей катастрофически не хватало. Сюда съехалось 10 тысяч комсомольцев. Их энтузиазм подкрепили 20-ю тысячами заключенных исправительно-трудового лагеря. В нем содержались люди, совершившие нетяжкие преступления. Вскоре лагерь был расформирован.

Многие рабочие осваивали новые профессии прямо на площадке строительства. В сентябре 1951 года здесь открыли гидротехнический техникум.

Этапы большого пути

Самым ответственным и напряженным в истории строительства был 1958 год. В октябре был затоплен котлован, перекрыта Волга и пущены первые гидроагрегаты.

В следующем году были введены сразу 9 гидроагрегатов. Станция, переименованная в «Волжскую ГЭС имени 22 съезда КПСС», 10 сентября 1961 года была принята в постоянную эксплуатацию.

Открывал станцию лично Хрущев. ГЭС была подарком» к этому съезду партии, знаменитому тем, что на нем Хрущев объявил о построении коммунизма к 1980 году.

В честь открытия ГЭС у въезда на плотину в 1961 году был установлен памятник создателям Волжской гидроэлектростанции, олицетворяющим строителей коммунизма. Более 50 лет они приветствуют всех въезжающих на плотину.

Генеральный секретарь Н. С. Хрущев был восхищен монументальным панно «Мир! Труд! Прогресс!», которое украшает здание станции.

Очень многое на станции – впервые в СССР

Впервые в мировой практике советские ученые обосновали и спроектировали сооружение столь крупного гидроузла на нескольких основаниях. Такими основаниями служат глины, мелкозернистые пески, сцементированные песчано-глинистые грунты.

На Волжской ГЭС впервые была разработана система, позволившая передавать энергию на очень большие расстояния. В декабре 1959 впервые была введена в эксплуатацию высоковольтная линия электропередачи 500 кВ «Сталинград-Москва».

При необходимости во время пиковой нагрузки в ЕЭС России станция способна в считанные минуты увеличить объем выработки электроэнергии, обеспечивая надежность Единой энергетической системы страны.

После ввода в постоянную эксплуатацию Волжская ГЭС стала испытательным полигоном электротехнического и гидромеханического оборудования для сибирских и зарубежных ГЭС.

Впервые в практике отечественного гидростроения при возведении Волжской ГЭС массово использовали железобетонные конструкции. Для доставки грузов в котлован использовали 4-километровую подвесную канатную дорогу, расположенную на высоте 40 метров.

Впервые в России для строительства Сталинградской ГЭС был собран гигантский экскаватор объемом 18 кубометров. Котлован, выкопанный под будущую ГЭС, тоже поражал размерами: 1 км в длину, 500м в ширину, 40м в глубину. Стройплощадка занимала 12 километров.

В ходе строительства ГЭС впервые в нашей стране разработаны и применены вибрационные машины – катки, погружатели, молоты, гидровибробурение скважин. Специально для Волжской ГЭС были созданы крупнейшие гидротурбины, одна из которых к тому времени была опытной.

Экологические проблемы и их решение на Волжской ГЭС

Плотина Волжской ГЭС перекрыла путь на нерест рыбам Каспийского моря. Особенно пострадали белуга, русский осетр, белорыбица, волжская сельдь.

Для поддержания их поголовья применяется искусственное рыборазведение. Внутри плотины расположен Волгоградский осетровый рыборазводный завод, функционирующий круглый год. Здесь выращиваются мальки осетровых рыб, которые затем отпускаются в Волгу.

Рыбоводный комплекс включает в себя 44 бассейна общей площадью 575 квадратных метров. Он оснащен системой водоснабжения с возможностью биофильтрации, обеззараживания и регулирования температуры поступающей воды.

Кроме того, в состав комплекса входит инкубационный цех, склад сухих кормов, холодильные установки, цех выращивания живых кормов, лаборатория.

Автоматизированная система управления технологическими процессами с помощью современного компьютерного оборудования обеспечивает слаженную и бесперебойную работу рыбоводного комплекса.

Экономическое значение Волжской ГЭС

Ввод в эксплуатацию Волжской ГЭС сыграл решающую роль в энергоснабжении Нижнего Поволжья, что позволило мощно развивать народное хозяйство этого района.

С появлением ГЭС был создан глубоководный путь от Саратова до Астрахани. По сооружениям гидроузла устроены постоянные железнодорожные и автодорожные пути через Волгу. Они обеспечивают кратчайшую связь районов Поволжья между собой.

Гидроэлектростанция дает возможность орошения и обводнения больших массивов засушливых земель Заволжья.

Благодаря строительству ГЭС рядом со Сталинградом появился город Волжский, в котором живет сейчас более 300 тысяч человек. Изначально он был запланирован как поселок гидроэнергетиков.

Объем выполненных работ во время строительства ГЭС

При строительстве гидроузла было выбрано140 000 000 кубометров грунта. Если бы была необходимость перевезти весь груз в товарном поезде, то потребовалось бы 8 миллионов вагонов.

В районе водосливной плотины гидростроители утрамбовали глину толщиной 12 метров. Строители соорудили водонапорный фронт 4,9 километра. Водопропускная способность всех сооружений станции 63060 кубометров воды в секунду.

Всего уложено 5,5 миллиона кубометров бетона и железобетона, более 4 млн кубометров дренажей, смонтировано 87 тысяч тонн металлоконструкций.

На строительстве работали около 40 тысяч человек и 19 тысяч различных машин. Уровень механизации работ составил 97%.

Общественный интерес

Сюда приезжали главы государств и политики, звезды отечественного и зарубежного кинематографа, здесь проходили концерты известных певцов.

Вот список тех знаменитостей, кто побывал на ГЭС:

- Знаменитый советский военачальник Семен Буденный посетил ГЭС в 1966 году.

- Джавахарлал Неру с дочерью Индирой Ганди побывал в 1955 году.

- Оперный певец, народный артист Сергей Лемешев.

- Советский космонавт Герман Титов.

- Народный артист Юрий Никулин с супругой.

- Советская актриса Зинаида Кириенко.

- Принцесса Ирана Ашраф Пехлеви.

Современная жизнь Волжской ГЭС

В настоящее время станция – современное, регулярно модернизируемое предприятие с установленной мощностью 2629 МВт. Волжская ГЭС является частью открытого акционерного общества «РусГидро» и не принадлежит государству. На станции запущены 23 агрегата различной мощности.

Рабочие трудятся на ГЭС целыми династиями. За долгий самоотверженный труд здесь можно получить именную Звезду. Станция – режимный, строго охраняемый объект, на котором запрещены фото и видеосъемки.

Волжская ГЭС стала первой в стране, получившей сертификат соответствия экологической системы требованиям стандарта. Это значит, что на предприятии соблюдаются современные требования в области охраны окружающей среды.

Документ выдан по результатам проверки электростанции независимым Британским институтом по организации международной сертификации.

Источник: architectureguru.ru