постоянно действующая всесоюзная выставка в Москве для демонстрации достижений промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта, культуры и здравоохранения. ВДНХ аккумулирует опыт социалистического строительства в СССР.

Главная задача ВДНХ — активно пропагандировать достижения науки, техники, культуры и передового опыта, а также проводить обучение работников всех отраслей народного хозяйства новым методам производства. ВДНХ создана в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 28 мая 1958 «Об объединении Всесоюзных промышленной, сельскохозяйственной и строительной выставок в единую Выставку достижений народного хозяйства СССР». Руководство работой выставки осуществляет Главный комитет ВДНХ СССР (Главвыставком), возглавляемый заместителем председателя Совета Министров СССР. В состав Главвыставкома входят руководители министерств и ведомств СССР, председатели Советов Министров союзных республик, а также директор выставки.

ВДНХ начала работу 16 июня 1959, имея в своём составе выставочные павильоны, расположенные на территории бывшей ВСХВ (207 га) и на Фрунзенской набережной р. Москвы (5,6 га), где был размещён строительный раздел выставки. На территории ВДНХ (1970) имелось 78 павильонов с общей экспозиционной площадью 150 тыс.

История ВСХВ — ВДНХ — ВВЦ

м 2 , из них по разделам промышленности и транспорта — 20 павильонов (67,8 тыс. м 2 ), строительства — 11 (9,4 тыс. м 2 ), сельского хозяйства — 30 (42 тыс. м 2 ), науки и культуры — 16 (27,6 тыс.

м 2 ). Фруктовые деревья на ВДНХ занимают 6,2 га (более 3 тыс. единиц), газоны — 67 га, декоративные и плодово-ягодные кустарники — 16,3 га, экспонатные посевы, лесополосы и лесокультуры — 11 га, питомники, парники, теплицы, цветники — 10 га, пруды — 10,5 га и другие объекты. Участниками выставки являются: научно-исследовательские организации, передовые предприятия промышленности, строительства, сельского хозяйства, транспорта и связи, торговли и обществ, питания (заводы, фабрики, электростанции, шахты, стройки, колхозы, совхозы, племенные заводы, лесхозы, питомники, опытные станции), учебные заведения, учреждения культуры и искусства, организации здравоохранения, органы печати, кино, радио и телевидения, а также работники промышленности и сельского хозяйства — изобретатели, рационализаторы и новаторы производства. Ответственными за показ и отбор экспонатов являются министерства и ведомства.

Лучшие участники награждаются дипломом почёта и дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени, а непосредственные создатели демонстрировавшихся экспонатов (учёные, инженеры, конструкторы, агрономы, рабочие и крестьяне) — золотой, серебряной или бронзовой медалью с вручением денежной премии. В среднем за год ВДНХ награждает дипломами около 4 тыс. промышленных предприятий, совхозов, колхозов и других организаций и медалями — около 60 тыс. её участников-специалистов.

Особое место на выставке занимает Центральный павильон с экспозиционной площадью 3300 м 2 , построенный в 1954. В нём показываются достижения СССР в области науки, техники, экономики, повышения благосостояния и культуры народов, а также международные связи.

Выставка достижений народного хозяйства

Крупнейшие павильоны ВДНХ: «Машиностроение» (1954), часть площади которого с 1966 занимает павильон «Космос», «Крупный рогатый скот» (1954), «Атомная энергия» (1954), «Народное образование» (1954), «Здравоохранение» (1954), «Радиоэлектроника» (1958), «Советская культура» (1964), «Геология» (1964), «Товары народного потребления» (1967), «Химическая промышленность» (1967), «Электрификация СССР» (1967), «Металлургия» (1967), «Газовая промышленность» (1967), «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (1967).

В павильонах ВДНХ в среднем за год проводится 75 тематических выставок и смотров; подготавливается около 40 передвижных выставок, которые демонстрируются в крупных промышленных центрах и населённых пунктах страны. На базе тематических выставок и смотров ежегодно проводится 800—900 научно-технических конференций, семинаров, курсов и школ передового опыта с участием до 200—300 тыс. специалистов.

На территории ВДНХ проводятся также и международные выставки. Так, в 1965 была проведена выставка «Инфорга-65» с участием стран — членов СЭВ, на которой демонстрировались новейшие средства механизации, автоматизации подготовки научно-технической информации; в 1966 — международная выставка «Современные с.-х. машины и оборудование» с участием 20 стран; в 1969 — «25 лет Польской Народной Республики», «Народная Республика Болгария — 25 лет по пути социализма», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность Венгерской Народной Республики»; в 1970 — «25 лет освобождения Советской Армией Чехословацкой Социалистической Республики», «25 лет свободной Венгрии».

Выставка издаёт «Информационный бюллетень ВДНХ СССР», проспекты, каталоги, брошюры, ежегодные путеводители, в том числе на английском, немецком и французском языках. В среднем ВДНХ ежегодно посещает более 8 млн. чел., в том числе более 200 тыс. иностранцев. ВДНХ СССР награждена орденом Трудового Красного Знамени (1971).

Архитектурный облик ВДНХ СССР определяют главным образом планировка и сооружения бывшей ВСХВ 1939 и 1954, в создании которых участвовали видные советские архитекторы (В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, К. С. Алабян и др.), живописцы (Б. В. Иогансон, М. С. Сарьян, А. А. Дейнека и др.), скульпторы (С. Д. Меркуров, Г. И. Мотовилов, В. П. Ворносков и др.), мастера народного искусства.

Основа архитектурно-пространственной композиции ансамбля ВДНХ была заложена генеральным планом ВСХВ 1939 (автор проекта архитектор В. К. Олтаржевский). На специально благоустроенной и озеленённой территории был создан комплекс сооружений различного назначения, складывавшийся по принципу последовательного раскрытия ряда перспектив, соответствующих главным разделам выставки.

Удачные архитектурные решения некоторых павильонов (Главного, «Механизации», Армянской ССР, Узбекской ССР) усиливали их выразительность. К собственно выставочной территории примыкала зона отдыха.

Основные элементы плана ВСХВ 1939 были развиты в генеральном плане ВСХВ 1954 (разработан под руководством А. Ф. Жукова и Р. Р. Кликса), для которой большинство сооружений было перестроено или построено заново. В ряде сооружений имеют место стилизаторство, эклектика и украшательство. С организацией ВДНХ СССР значительно увеличилась территория выставки, расширилась и приобрела более развитый характер зона отдыха с комплексом зрелищных предприятий. После 1955 многие павильоны заново перестроены и изменили свой архитектурный облик, построено несколько десятков новых павильонов, решённых в современных архитектурных формах, с применением новых строительных материалов и конструкций («Радиоэлектроника», 1958; «Химическая промышленность», 1967).

Павильон «Радиоэлектроника». 1958. Архитектор В. М. Голштейн, инженер И. М. Шошенский, конструктор В. А. Штабская.

Павильон «Химическая промышленность». 1967. Архитекторы Б. С. Виленский и др., инженеры Н. Я. Булкин и др.

Павильон «Вычислительная техника» (б. павильон Азербайджанской ССР). 1939. Архитекторы С. А. Дадашев и М. А. Усейнов.

Павильон «Здравоохранение» (б. павильон Армянской ССР). 1939. Архитекторы К. С. Алабян и С. А. Сафарян.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия . 1969—1978 .

Полезное

Смотреть что такое «Выставка достижений народного хозяйства СССР» в других словарях:

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР — (ВДНХ) в 1959 91 постоянно действовавшая всесоюзная выставка в Москве. На территории ВДНХ 82 павильона, входивших в 7 комплексов (1989), с экспозиционной площадью 200 тыс. мhttps://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/76734/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0″ target=»_blank»]dic.academic.ru[/mask_link]

Ансамбль ВСХВ-ВДНХ в Москве (1935–1985)

Исследование Анны Броновицкой о сложении ансамбля ВСХВ-ВДНХ, чья архитектура и идеология чутко следовали за историческими поворотами развития страны. Впервые было опубликовано в номере ПР75 в 2015 году как раз к началу реконструкции территории, которая активно продолжается и по сей день.

кандидат искусствоведения, доцент МАРХИ, директор по исследованиям Института модернизма

Как известно, Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка 1923 года была посвящена успехам производственной и потребительской кооперации, позволившей справиться с голодом, от которого страдала страна в годы Гражданской войны. Следующая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (ВСХВ), идею о проведении которой озвучил нарком земледелия Михаил Чернов на Втором съезде колхозников-ударников в феврале 1935 года, должна была продемонстрировать первые успехи колхозного строя и (о чем, конечно, вслух не говорилось) победу над голодом, вызванным коллективизацией.

Первоначально планировалось отметить выставкой год 20-летия революции и открыть ее 1 августа 1937 года на сто дней, с тем чтобы закрытие состоялось сразу после ноябрьских торжеств. Однако по мере детализации программы масштабы замысла стали разрастаться.

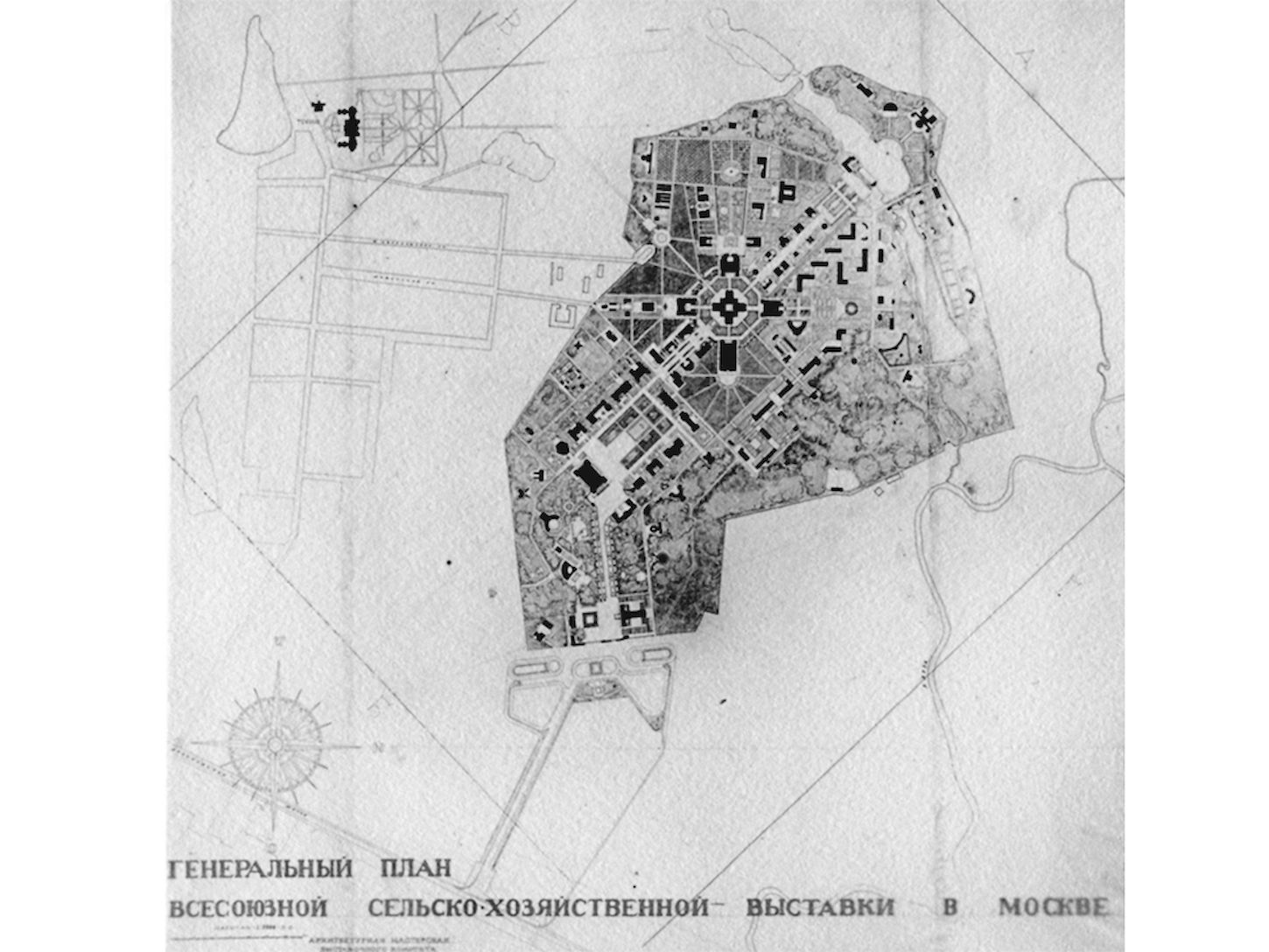

Место для организации выставки выбирали параллельно с доработкой генерального плана реконструкции Москвы: 1 августа 1935 года был опубликован генплан, а 17 августа того же года Совнарком СССР принял решение отвести под ВСХВ часть Останкинского парка. Таким образом, выставка должна была стать завершением северной части главной новой планировочной оси Москвы: магистрали «Север–Юг». Однако в реальности Северного луча еще не существовало (его в итоге так и не пробили), и роль основного подъездного пути к ВСХВ досталась Ярославскому шоссе. Руководитель планировочной мастерской, отвечавшей за развитие этой магистрали, Григорий Бархин, разработал форэскиз генерального плана выставочного ансамбля, учитывающий сложные рельеф и гидрогеологию местности: в частности, он определил расположение главного входа на ответвлении шоссе (прямой путь преграждала заболоченная низина речки) и диагональное направление аллеи, ведущей к центральной площади, откуда начиналась основная ось, тянущаяся параллельно ближайшему участку Большого паркового кольца, реализованного позднее под именем улицы Королева. На основе форэскиза был объявлен конкурс на генеральный план, который выиграл Вячеслав Олтаржевский – его проект был утвержденк реализации 21 апреля 1936 года.

Победа Олтаржевского и его последующее назначение главным архитектором выставки были в значительной степени предсказуемы – сказались его роль в осуществлении Всесоюзной сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, где он был помощником главного архитектора Алексея Щусева, и опыт, приобретенный им за время его 10-летнего пребывания в США. Хотя по официальной версии Олтаржевский был направлен в Америку для изучения высотного строительства, его практика там была довольно разнообразной и включала участие в проектировании Всемирной выставки 1934–1935 годов в Чикаго.

Известно, что возвращаться в СССР Олтаржевский не намеревался: изменив свою длинную польскую фамилию на более приемлемую для англосаксонского слуха Oltar-Jevsky, получив в США диплом архитектора и вступив в Ассоциацию американских архитекторов, он в 1930 году вместе с женой подал прошение о получении американского гражданства. Детали этой истории еще предстоит исследовать, но возвращение его в Союз в первые месяцы 1935 года (точная дата пока не выяснена, но в январе он еще был в США) наводит на мысль, что его уговорили – на фоне Великой депрессии и сокращения архитектурных заказов – отправиться на родину именно для работы над комплексом ВСХВ (а не Дворца Советов, что было бы логично, учитывая изначальную направленность командировки). Достаточно пролистать профессиональную периодику начала 1930‑х годов (особенно «внеидеологические» отраслевые журналы вроде «Строительная промышленность», «Проект и стандарт» и др.), чтобы убедиться в том, сколь сильна была в те годы ориентация именно на США (или САСШ, как тогда было принято писать): репортажи из «самой передовой в техническом отношении страны» публиковались чаще, чем из какого-либо другого государства, и иногда были выдержаны в откровенно восторженных тонах. Отсюда понятно, насколько заинтересован должен был быть заказчик в привлечении «американского», но при этом своего, специалиста.

Однако Олтаржевскому весь его опыт не слишком помог. Сначала все шло хорошо. Он разработал вполне логичный генеральный план, в последующие годы лишь слегка скорректированный, спроектировал Главный вход, Главный павильон и – второй по значению – павильон «Механизация», организовал проектирование и строительство множества других павильонов…

А потом все пошло не так. Выяснилось, что он не может обеспечить открытие выставки ни 1 августа 1937 года, ни, получив отсрочку, год спустя. В итоге 11 июля 1938 года он был арестован и осужден «за вредительство» на 15 лет исправительных работ, большую часть которых провел, работая по специальности в проектном управлении ГУЛАГа в Воркуте. В 1943 году архитектор был досрочно освобожден – то ли, как гласит официальная версия, потому что написал Сталину письмо с указанием на обнаруженные им просчеты в проекте Дворца Советов, то ли в связи с приездом в Москву делегации американских архитекторов, делившихся с союзниками проектами быстровозводимого жилья для разрушенных войной районов: в состав этой делегации входил американский партнер Олтаржевского, Харви Уайли Корбет.

Генплан ВСХВ, разработанный В. Олтаржевским и утвержденный в 1936 г.

Неудачи Олтаржевского на ВСХВ имели несколько причин. Некоторые из них были объективными (площадка со сложным рельефом, сохранявшая часть Шереметьевского конного завода и других строений, включавшая заболоченные участки и проч., требовала значительных подготовительных работ; выделенные на стройку рабочие зачастую были неквалифицированными, а стройматериалы – некачественными), другие же носили привнесенный характер.

Не мог не сказаться на судьбе проекта арест в ноябре 1937 года главного заказчика – наркома Чернова: его расстреляли в марте 1938 года как члена «антисоветского протроцкистского блока». Но не менее существенными были постоянные изменения технического задания – это увеличение числа павильонов и, главное, срока, на который была рассчитана выставка: сначала вместо ста дней его определили в пять лет, а затем выставку и вовсе решили сделать постоянной.

Легкие деревянные сооружения, изначально задуманные Олтаржевским, для этого совсем не подходили. Менялись требования и к самому характеру архитектуры – на период с 1936 по 1939 год пришелся пик поисков нового, «сталинского» стиля, – и к тону всего ансамбля, который в какой-то момент стал видеться гораздо более торжественным. Существенную роль в этом сыграла Всемирная выставка 1937 года в Париже и успех павильона СССР, созданного автором Дворца Советов Борисом Иофаном и увенчанного скульптурной группой «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной. Последующий переезд «Рабочего и колхозницы» на постамент, маркирующий поворот с Ярославского шоссе к Главному (впоследствии – Северному) входу на территорию ВСХВ, как бы задал новый уровень пафоса и обозначил необходимость подключить к проектированию выставки более внушительные силы.

В августе 1938 года вместо арестованного Олтаржевского главным архитектором выставки назначили главного архитектора Москвы Сергея Чернышева. Ему предоставили куда более серьезные ресурсы по сравнению с теми, которыми располагал Олтаржевский, и Чернышев смог-таки обеспечить готовность выставочного ансамбля к открытию 1 августа 1939 года.

Но и в его случае задача была крайне непростой, и потому там, где это было возможно, он оставил проекты, выполненные при Олтаржевском, практически нетронутыми. Принципиально Чернышев изменил три вещи: добавил раздел «Новое в деревне», отсутствие которого, наряду со срывом сроков, и ставили в вину Олтаржевскому, водвиг на месте пилонов Главного входа в духе ар-деко ворота в виде триумфальной арки (арх. Леонид Поляков), а главное – поместил в центр площади Механизации, где Олтаржевский расположил павильон «Механизация», похожий на уменьшенную модель Дворца Советов, колоссальную, 25-метровой высоты статую Сталина. Примечательно, что новый павильон «Механизация», отодвинутый к пруду, был спроектирован архитекторами Иваном Тарановым и Надеждой Быковой с оглядкой на узнаваемый американский прототип: подобные ангары возводились хорошо известной в СССР фирмой Альберта Кана в целях демонстрации продукции автомобильных фирм и на Всемирной выставке в Чикаго в 1934 году, и в Нью-Йорке в 1939 году, и на других крупных выставках.

В целом архитектура ВСХВ-1939 была весьма разнообразной и, несмотря на спущенную свыше установку на монументализацию, нарядно-ярмарочной, игровой, особенно в сравнении со своей послевоенной версией. К сожалению, до сегодняшнего дня от нее сохранились лишь немногие павильоны, да и те, как правило, либо были переделаны, либо утратили важные элементы наружного оформления, не говоря уже об интерьерах. Так, редкий по чистоте стиля образец ар-деко, павильон МОПР (Международного общества помощи революции, арх. Макс Краевский и Фаина Бялостоцкая), в 1954 году ставший павильоном «Физкультура и спорт», не только был очищен, по вполне понятным причинам, от барельефа с четырьмя профилями вождей (Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина) и досок с изречениями Иосифа Виссарионовича, но и потерял венчание в виде скульптурной группы «Знаменосцы», составлявшей неотъемлемую часть его облика. Павильон «Механизация», сохранив свою основу – эллинг с частично остекленным параболическим сводом, – получил в существующем на сей день послевоенном варианте помпезный фасад в виде триумфальной арки, а на противоположном конце – дополнительный квадратный зал с грандиозным стеклянным куполом, принявшим на себя роль композиционного центра дальней половины выставочного ансамбля.

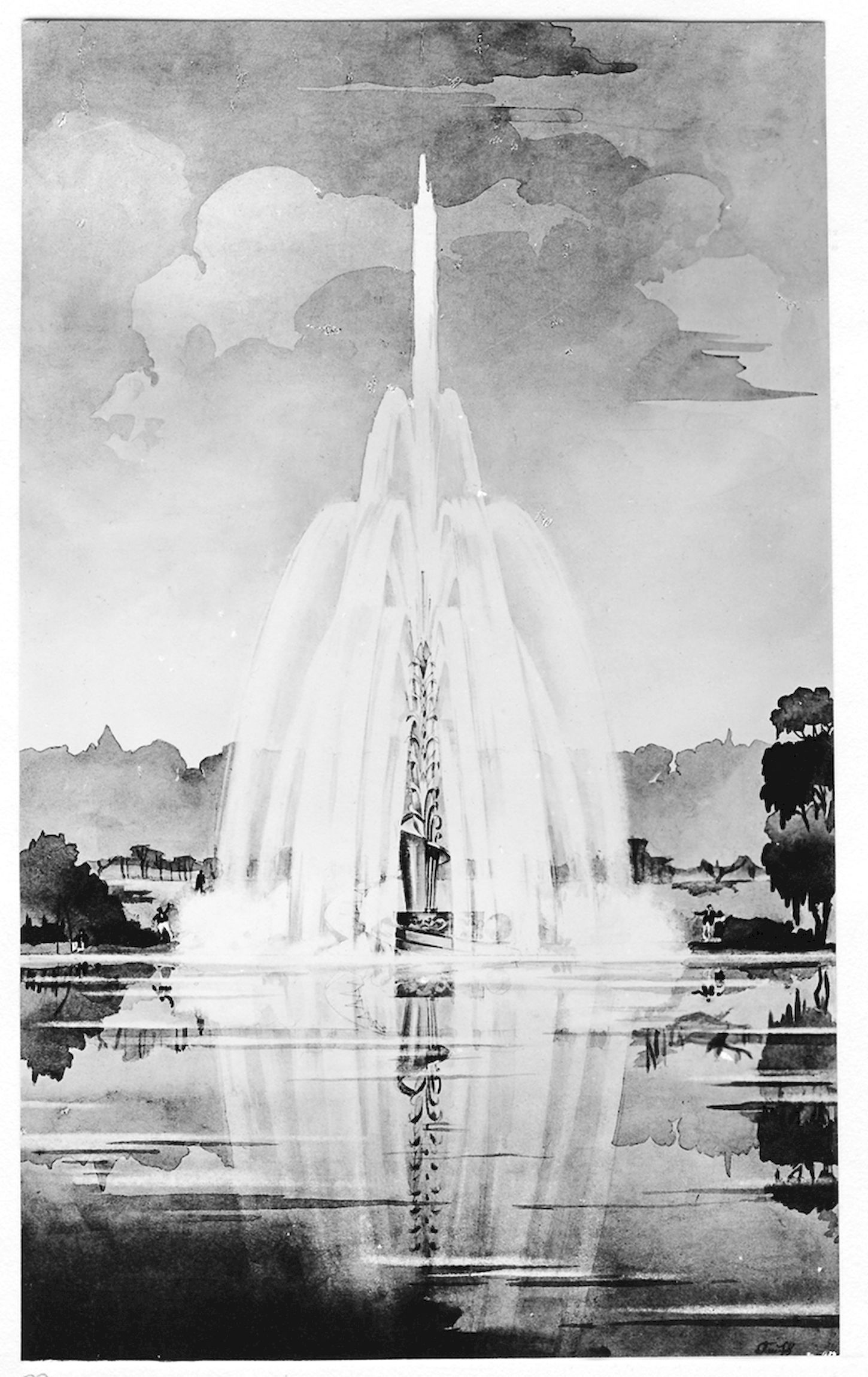

Проект фонтана «Золотой колос» (арх. И. Петров, 1937 г.)

Павильон «Механизация и электрификация сельского хозяйства СССР» и экспозиции техники в нем 1938-1941 годов

С. Чернышев внес в проект В. Олтаржевского ряд принципиальных изменений, в частности, поместил в центр площади Механизации 25-метровую статую Сталина. Фотография 1939 г.

Павильон МОПР (арх. М. Краевский, Ф. Бялостоцкая, 1940 г.)

Исторические обстоятельства сложились так, что выставка, задуманная как постоянная, не проработала и двух сезонов: уже 26 июня 1941 года она была закрыта в связи с началом войны. Заброшенные на несколько военных лет павильоны обветшали, некоторые из деревянных построек были разобраны на топливо. В октябре 1948 года Совмин СССР распорядился начать подготовку к возобновлению работы выставки. Было решено сосредоточить усилия не на восстановлении первоначального ансамбля, а на создании нового, соответствующего образу страны-победителя.

Новым главным архитектором назначили бывшего заместителя Чернышева, Анатолия Жукова, еще до войны предложившего план развития центральной оси в сторону Ярославского шоссе и строительства нового Главного входа с овальной площадью перед ним. Теперь этот план (отзвук композиции Парижской выставки 1937 года) был осуществлен, а самому Главному входу, вновь решенному в виде триумфальной арки, намеренно придали сходство с Бранденбургскими воротами в побежденном Берлине.

Если до войны советская выставочная архитектура более или менее следовала в русле зарубежных аналогов и в целом тяготела к стилю ар-деко, то в послевоенный период архитектурная политика СССР и Запада оказались в резкой оппозиции друг к другу. Запад выбрал модернизм (прежде существовавший лишь как одно из течений в архитектуре, отнюдь не магистральное) в качестве символа демократии, а СССР, напротив, укрепился в стремлении к имперскому классицизму.

Определение «сталинский ампир» подходит обновленному с 1948 по 1954 годы ансамблю ВДНХ так, как мало чему другому: недаром архитектура нового Главного павильона является прямой цитатой башни петербургского Адмиралтейства. Но и здесь не обошлось без сходства с зарубежными аналогами, только иной эпохи.

Продолговатая площадь Колхозов, окруженная павильонами республик и регионов России, создавалась как целостный ансамбль (оставшиеся от 1939 года павильоны Армении, Азербайджана, Украины и Центральных нечерноземных областей немного из него выпадают), но при этом в архитектуре каждого павильона на неоклассическую основу должны были быть наложены характерные для данной местности черты. Такая постановка задачи неминуемо уводила архитекторов в сторону эклектики, или, как ее принято называть в международной традиции, стиля Ecole des Beaux-Arts, что справедливо, поскольку тенденция смешивать черты разных эпох и стилей зародилась в парижской Школе изящных искусств и уже оттуда разошлась по готовившим архитекторов учебным заведениям других стран, включая Россию и США. Так что парадоксальным образом (а может, и не случайно – теперь трудно установить точно) площадь Народов оказалась весьма схожа с центральным ядром Всемирной выставки в Чикаго 1898 года, только центром композиции здесь служит не овальный бассейн, а партер с двумя роскошными фонтанами на противоположных концах – «Дружба народов» и «Каменный цветок» (арх. Константин Топуридзе).

На окраинах ансамбля, впрочем, нашлось место как чистому, иногда очень качественному неоклассицизму (Главный ресторан, павильоны «Лен, конопля и другие лубяные культуры», «Коневодство», «Книги»), так и неожиданным в эти годы рецидивам движения «Искусств и ремесел» в духе Абрамцева или Талашкино (павильон «Масличные культуры» – впоследствии «Хлопок», ресторан-чайная «Лебедь», уничтоженный в 2013 году в ходе реконструкции). В маленьком павильоне «Гидрометеослужба» у Хованского входа вдруг вновь дает о себе знать ар-деко, а буйство фантазии, проявленное молодыми архитекторами Южного входа и таких павильонов, как «Юные натуралисты», «Торф» или «Кролиководство», дает понять, насколько им к тому моменту опостылели рамки официальной архитектуры социалистического реализма. О том же «сообщают» неожиданно большие плоскости остекления, практически вытесняющие стены в павильонах вроде «Водное хозяйство» или «Мосхлебторг». Однако весь этот разнобой способствовал раскрытию общего замысла, который состоял в том, чтобы продемонстрировать богатство и разнообразие Страны Советов, победившей фашизм и оправившейся от ран.

Логика планировки ансамбля осталась прежней. Посетителей встречает парадная эспланада входной части, ведущая к Главному павильону с экспозицией, посвященной успехам государства в целом.

За ней следует площадь Колхозов (в разное время называвшаяся также площадью Народов или просто Центральной), рассказывающая об успехах в развитии республик и областей, по правому краю которой тянется «Новое в деревне». Там же, в привязке к бывшему Главному, а теперь Северному входу осталось здание администрации.

Облицованный полихромной керамикой павильон Украины, сохранившейся от 1939 года, но получивший после войны ажурную корону, служит границей между площадью Колхозов и восьмигранной площадью Механизации. На ней, кроме обновленного павильона «Механизация», разместились крупные, похожие на античные храмы павильоны «Колхозы», «Совхозы», «Животноводство» и «Земледелие» (сохранился только последний – сейчас в нем находится экспозиция Политехнического музея).

За площадью, по сторонам от протяженного павильона «Механизация», раскинулись отделы «Земледелие» (к югу) и «Животноводство» (к северу). Далее территорию пересекает каскад прудов, вокруг которого расположена зона отдыха с павильонами соответствующей тематики: «Главпиво» с большой террасой и эстрадой, «Главликерводка», «Главтабак» и «Мороженое».

Завершает основную ось выставки Главный ресторан, имеющий вид величественного неоклассического дворца. К той же зоне можно отнести павильон «Спорт» и Зеленый театр. Вдоль левой границы раздела «Земледелие» приютились павильоны, иногда тематически связанные с ним, как «Гидрометеослужба», а иногда и такие, которым просто не нашлось другого места, – «Книги» и «Юный натуралист». Второстепенную, но более важную роль играли торговые павильоны и кафе, выстроенные вдоль аллеи, огибающей по задам павильоны центральной оси: в них можно было отведать или приобрести деликатесы разных республик. Часть территории, увеличившейся с 1939 до 1954 года в полтора раза и достигшей 207 га, осталась неосвоенной в расчете на будущее развитие, но весь ансамбль сложился как хорошо продуманное целое, с разнообразными эффектными перспективами и тематическими ландшафтными участками.

Павильон «Юные натуралисты» (арх. Н. Гришин, Г. Витухин, А. Гольдин, Л. Игнатова, В. Макаревич, А. Полянский, 1954 г.) Фото: Юрий Пальмин

Павильон «Гидрометеорологическая служба» (арх. С. Матвеев, Г. Семенов, 1954 г.) в 1960-е был обстроен по периметру. Фото: Юрий Пальмин

После превращения ВСХВ в ВДНХ в 1959 г. часть павильонов перестроили, а часть замаскировали транспарантами и расставленной перед ними техникой

Открывшаяся 1 августа 1954 года выставка была встречена восторженно как публикой, так и прессой. По всей вероятности, восторги были искренними: людям, чья жизнь была еще очень трудной, показали образ счастья и изобилия, которые, казалось, совсем скоро выйдут за границы выставки и распространятся по всей стране.

Но в этом сказочном городке зияла прореха, совсем скоро обернувшаяся большими проблемами. К моменту открытия центр площади Механизации был пуст, точнее говоря, занят плоским круглым бассейном.

Статуя Сталина, когда-то «осенявшая» всю выставку и составлявшая ее смысловой центр, незаметно исчезла. «Отец народов» скончался, как известно, 5 марта 1953 года, и, хотя до разоблачения культа личности было еще далеко, летом 1954-го в верхах уже понимали, что рано или поздно, в той или иной форме это произойдет. А меж тем вся стилистика выставочного ансамбля была, безусловно, в высшей степени «сталинской».

Объявленная пришедшим к власти Хрущевым борьба с «архитектурными излишествами» подразумевала, что пышная архитектура выставки устарела и из предмета гордости превратилась в источник неловкости. Но, поскольку пафос борьбы с излишествами основывался на идее экономии народных средств, о радикальной перестройке новехонького комплекса речи быть не могло.

Для начала его перепрограммировали, в 1956 году выделив часть павильонов под Всесоюзную промышленную выставку. На фотографиях того времени видно, что некоторые фасады завешены живописными панно или частично закрыты установленными перед ними крупными механизмами, а экспозиция внутри организована таким образом, чтобы замаскировать декор интерьеров.

Затем было объявлено о слиянии Сельскохозяйственной, Промышленной и Строительной (1) выставок в единую Выставку достижений народного хозяйства – ВДНХ. 1 мая 1958 года заработала станция метро «ВДНХ», а сама выставка с почти полностью обновленной экспозицией приняла первых посетителей (ими были участники пленума ЦК КПСС) 16 июня 1959 года.

К этому моменту на территорию ансамбля «проникли» первые модернистские «интервенты»: скромное здание Круговой кинопанорамы и алюминиевый приставной фасад павильона «Радиоэлектроника», закрывший собой павильон «Поволжье» 1954 года. Появление именно этих объектов объясняется тогдашним политическим контекстом, который лучше всего характеризует лозунг «Догнать и перегнать Америку!»: в августе 1959 года в Сокольниках, в специально выстроенных по проектам американских архитекторов павильонах, открывалась Американская национальная выставка, и как только ее программа стала известна, советская сторона принялась готовить свой ответ.

Американцы собирались поразить советского зрителя изобретенной Уолтом Диснеем «Циркорамой»– кино, развернутым на 360 градусов. По приказу партии и правительства советские инженеры немедленно разработали аналогичную, но технически более совершенную систему панорамного кино, кинематографисты отсняли первый фильм, а архитекторы выстроили здание.

Американцы привезли потрясающую новинку – цветное телевидение. Советское руководство решило, что и СССР должен показать свои достижения по этой части, даже если в реальности существовали только экспериментальные передатчики и приемники (2) . Эффектный фасад из серебристых алюминиевых панелей – прямой ответ на золотистую алюминиевую облицовку одного из американских павильонов в Сокольниках, купола Бакминстера Фуллера. Павильон «Поволжье» был выбран первым для «перефасаживания» не случайно: его стены покрывали рельефы, прославлявшие Сталина как героя Гражданской войны и как Верховного главнокомандующего в Великой Отечественной. Если для десталинизации других павильонов было достаточно убрать статую или закрасить роспись, то здесь проблема так легко не решалась.

В июле 1963 года вышло постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о реорганизации работы ВДНХ на основе производственно-отраслевого принципа. На практике это означало, что бывшие республиканские павильоны теперь должны были представлять различные отрасли промышленности. Многие из них в процессе получили новые фасады. Так, изысканно стилизованный под исламскую архитектуру фасад павильона Азербайджанской ССР скрылся под темно-серой коробкой с серебристыми буквами «ВТ». Облицованный красным туфом павильон Армянской ССР (3) стал «Здравоохранением», и решетки с виноградными лозами на его фасаде сменил символ медицины – чаша, обвитая змеей. Павильон Казахской ССР превратился в «Металлургию» и был перестроен как снаружи, так и внутри: его черный фасад в серебристую полоску и гигантские барельефы с изображением Ленина, плавильного горна и карты месторождений на территории СССР должны были бы числиться среди наиболее значимых произведений советских архитектуры и монументального искусства того периода, если бы не очередной исторический поворот, при котором павильон был возвращен уже независимому Казахстану, планирующему восстановить его по состоянию на 1954 год…

Павильон «Радиоэлектроника» (арх. В. Голдштейн, И. Шошенский, 1959 г.) Фото: Юрий Пальмин

Фрагмент экспозиции в павильоне «Радиоэлектроника». В интерьерах бывшего «Поволжья» забелили росписи, сбили или зашили рельефы, а экспозицию выстраивали в соответствии с принципами модернизма

Павильон «Газовая промышленность» (арх. Е. Анцута, В. Кузнецов, 1967 г.) Фото: Юрий Пальмин

Павильон «Цветоводство и озеленение» (арх. И. Виноградский, А. Рыдаев, Г. Астафьев, В. Никитин, Н. Богданова, Л. Мариновский, 1970 г.) Фото: Юрий Пальмин

Павильон «Промышленное рыболовство» (арх. Ю. Галустян, Ю. Ивлев, 1985 г.) Фото: Юрий Пальмин

Волна более радикальной перестройки существующих и строительства новых павильонов на ВДНХ связана с подготовкой выставки, посвященной 50-летию Великой октябрьской социалистической революции. Экономного Хрущева сменил вальяжный Брежнев, и средств на эту реконструкцию выделили немало, хотя и не столько, сколько хотелось бы руководству выставки и архитекторам, мечтавшим заменить все «сталинское старье» сияющей новой архитектурой.

Главные павильоны юбилейной выставки появились на площади Механизации, вскоре переименованной в площадь Промышленности, – это павильоны «Химическая промышленность» и «Товары народного потребления», оснащенные новейшим инженерным оборудованием и рассчитанные на круглогодичное использование. Эти внушительных размеров (90 x 90 и 60 x 230 м) элегантные стеклянные параллелепипеды в духе построек Миса ван дер Роэ, а также еще один большой павильон, как бы наспех собранный из стандартных конструкций, заняли место уничтоженных павильонов «Колхозы» и «Совхозы», а также ряда мелких национальных павильонов, в том числе Башкирии и Киргизской ССР.

На основе головного павильона раздела «Животноводство» был выстроен условно корбюзианский павильон «Электрификация». Однако павильон «Механизация» будучи переименованным в «Космос», внешних изменений не претерпел.

В конце 1960‑х – начале 1970‑х годов на территории ВДНХ появилось еще несколько интересных по архитектуре модернистских павильонов. «Газовая промышленность», откровенно цитирующая капеллу в Роншане Ле Корбюзье, .«поглотила» ротонду павильона «Картофель и овощи» 1954 года. На месте изящного павильона «Цветоводство» вырос новый – того же назначения, но контрастный по виду: постройку со стеклянным куполком, отсылающую к парковой архитектуре XVIII века, заменила композиция из облицованных розоватым ракушечником кубов, разде- ленных узкими стеклянными вставками и окруженных неглубокими бассейнами для демонстрации водных растений. Интерьер нового павильона «Цветоводство и озеленение» с открытыми железобетонными конструкциями и фонарями верхнего света, выдающимися наружу в виде косо срезанных пирамидальных башен, – один из самых интересных в отечественной архитектуре модернизма и отражает увлечение авторов творчеством американца Луиса Кана. Расположение этих и других (например «Семена») модернистских павильонов в южной части выставки, а также тот факт, что некоторые павильоны первой линии, такие как «Металлургия» и «Электротехника» (в 1954 году – БССР, ныне – Беларусь), обзавелись не обращенными к центральной площади фасадами, а задними пристройками с новыми входами, свидетельствуют о том, что планировщики рассматривали идею придать Южному входу статус главного (конкурс 1966 года на перепланировку центра Москвы вновь поднял вопрос о «пробивке» Северного луча, который, будь он реализован, стал бы кратчайшей дорогой из центра к выставке). Тогда бы модернизированную часть ВДНХ можно было бы рассматривать вместе с другими важными символами современности –Останкинской башней и телецентром, а также монументом «Покорителям космоса», который бы в таком случае принял на себя роль поворотного знака, когда-то исполнявшуюся «Рабочим и колхозницей».

После того как в 1969 году в северо-восточной оконечности выставки установили гигантский «Монреальский» павильон Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Бориса Тхора, стало ясно, что замысел с Южным входом окончательно похоронили.Как нередко бывает, разрушения, связанные со строительством нового, заставили задуматься о ценности исторического наследия. На изображениях 1970‑х модернистские павильоны мирно сосуществуют с теми, что открылись в 1954 году. Далеко не все задуманное было воплощено: никогда не были построены павильоны «Наука», «Транспорт», «Уголь», экспозиция павильона «Нефть» так и не переехала из не слишком подходящего для нее павильона «Сахарная свекла». Лелеемая как минимум с 1960 года мечта о монорельсовой дороге воплотилась лишь в начале 2000-х, и то не так, как хотелось – территорию выставки монорельс обошел.

Но новые павильоны продолжали появляться на территории ВДНХ и на заре перестройки: например, павильон «Промышленное рыболовство» –любопытный пример отечественной попытки хай-тека – был построен на берегу пруда в 1984–1985 годах. Перестроечный XXVII съезд КПСС вызвал к жизни очередную попытку создать целостную программу обновления ВДНХ, и архитекторы под руководством Игоря Виноградского даже успели внести ряд уточнений в новый генплан, подразумевавший дополнение ансамбля изрядным количеством новых павильонов по краям территории. Но тут государственное финансирование Всесоюзной выставки прекратилось, а вслед за этим и сам Союз канул в небытие. ВДНХ вполне могла исчезнуть вслед за ним, но в 1993 году наиболее важные элементы выставочного ансамбля, переименованного к тому моменту во Всероссийский выставочный центр (ВВЦ), были поставлены на государственную охрану. Благодаря этому, выставка, едва не потонув в стихии «дикого» рынка, смогла дожить до неожиданно счастливого поворота в своей судьбе, наступившего весной 2014 года. (4)

Впервые опубликовано в ПР75, 2015

(1) Строительная выставка с 1932 г. проводилась на Фрунзенской набережной. Там она и осталась, но получила статус отдела ВДНХ, хотя ряд экспозиций проникали и на основную территорию. Так, в павильоне «Механизация» была развернута выставка проектов реконструкции Москвы.

(2) Подробнее об этом см.: Казакова О. (ред.) «Эстетика «оттепели». Новое в архитектуре, искусстве, культуре» М.: Российская политическая энциклопедия, 2013.

(3) Не путать с нынешним павильоном «Армения», расположившимся в историческом павильоне «Сибирь».

(4) См.: Власти Москвы выделили более 3 млрд руб. на благоустройство ВДНХ // riarealty.ru. 03.06.2014.

Источник: prorus.ru

Выставка достижений народного хозяйства

Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства (ВДНХ) (в 1939—1959 годах — Всесою́зная сельскохозя́йственная вы́ставка (ВСХВ), в 1959—1992 годах — Вы́ставка достиже́ний наро́дного хозя́йства СССР (ВДНХ СССР), в 1992—2014 годах — Всеросси́йский вы́ставочный центр (ВВЦ)) — выставочный комплекс в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа города Москвы, крупнейший выставочный комплекс в городе. Входит в 50 крупнейших выставочных центров мира [1] . Ежегодно ВДНХ посещают 30 млн гостей [2] . 1 августа 2019 года выставка отпраздновала 80-летний юбилей [3] .

Территориально ВДНХ объединена с парком «Останкино» и Главным ботаническим садом (с 2014 года [4] ), их общая площадь составляет почти 700 га: 240,2 га — площадь ВДНХ, 75,6 га — площадь парка «Останкино», 361 га — площадь ГБС, 9,5 га — музейно-выставочный центр «Рабочий и колхозница» и площадь перед аркой Главного входа. На территории Выставки расположено множество шедевров архитектуры — 49 объектов ВДНХ признаны памятниками культурного наследия [5] [6] .

Созданные в советское время, они представляют собой памятник советской эпохи, образец господствующих в разное время архитектурных направлений. К числу наиболее ярких памятников ВДНХ относятся монумент «Рабочий и колхозница» работы скульптора Веры Мухиной и архитектора Бориса Иофана, фонтаны «Дружба народов СССР» и «Каменный цветок», павильоны «Земледелие» (бывш. Украинской ССР),«Культура» (бывш. Узбекской ССР), «Космос».

Источник: wiki2.org

В таблице показаны этапы строительства выставка достижений народного хозяйства вднх 1935 1939

Для ВДНХ наступила новая эра, превратив его в популярное место прогулок и досуга. Но обойти его территорию за один день невозможно: длина аллей 65 километров, а общая площадь — 237,5 га. Поэтому долгое время по ВДНХ ходил экскурсионный троллейбус.

Впервые выставка достижений народного хозяйства открылась в 1939 году как ВСХВ (Всесоюзная сельскохозяйственная выставка).

Строили ее именитые архитекторы — Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх, Каро Алабян и множество других. Руководил работами Вячеслав Олтаржевский. Открытие планировали к двадцатилетию Революции в 1937 году, но не успели. Это объявили вредительством и несколько человек, включая Олтаржевского, репрессировали.

Получившиеся дворцы-павильоны расписывали Сарьян, Иогансон и Дейнека, а скульптор Коненков создавал для них уникальные работы. Но тут не обошлось без сложностей: изначально выставку планировали как временную, и павильоны должны были прослужить 3,5 месяца. Но уже после начала строительства срок службы решили продлить до пяти лет, а всех архитекторов, кто рассчитывал конструкции на первоначальный срок, объявили врагами народа.

ВСХВ открылась в 1939 году. В честь этого события Исаак Дунаевский написал песню «Славься, Родина обильная».

Главный вход украсила изящная арка по проекту Л.М. Полякова и Г.И. Мотовилова (сейчас это Северный вход), а территорию разделили на республиканские павильоны, советскую деревню, животноводческий городок, экспонатные посевы и сады, запрудную зону отдыха. Это был советский город-сад с площадями, центральными проспектами и боковыми улицами.

Выставка стала очень популярной среди колхозников. Участие в ВСХВ считали результатом достижений в работе. Победители получали почетные грамоты, золотые и серебряные медали, а хозяйства, занявшие на конкурсах первые места, получали в награду 10 тысяч рублей и легковую машину.

Из-за войны выставку закрыли 26 июня 1941 года. Большую часть экспонатов и библиотеку эвакуировали в Челябинск. На территории ВСХВ установили несколько зенитных батарей, а павильоны замаскировали темной тканью. За время войны на огромную территорию выставки не попала ни одна бомба.

ВСХВ возобновила работу в 1954 году. А через два года, в 1956, ее сменила Всесоюзная промышленная выставка. Еще через два года обе выставки — Всесоюзную сельскохозяйственную и Всесоюзную промышленную — объединены во Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства, ВДНХ. Она произвела фурор! Цветы, фонтаны, мичуринские яблони (с которых можно было бесплатно срывать плоды), республиканские павильоны, где продавали деликатесы, Зеленый театр, цирк, кинотеатр — все это выглядело сказкой.

Территория ВДНХ богата архитектурными памятниками. Причем многие известны по всему миру.

Это 29 республиканских и зональных павильонов, которые отражали жизнь краев и республик СССР. В каждом павильоне была теплица, где можно было познакомиться с растениями и природой республики. Вообще большинство строений (даже такие необычные, как Архив, Дом Культуры и водонапорная башня) возвели в 1938-1939 годах, но затем их перестраивали в 1949-1954. Также со временем павильоны ВДНХ меняли название и специализацию.

Визитная карточка ВДНХ — фонтаны «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос». А еще на территории ВВЦ сохранился уникальный комплекс хозяйственных, общественных и жилых построек 1939–1954 годов — образец идеального колхоза «Новое в деревне». Большинство зданий возвели по типовым проектам, рекомендованным для массового строительства в советских деревнях. На территории новой советской деревни сохранились свинарник 1939 года, сельсовет 1939 года, сельмаг, колхозная чайная, здание нефтебазы, водонапорная башня, детский сад, ясли, роддом и другие постройки.

Со временем москвичи стали ходить на ВДНХ, чтобы купить дефицитные товары, а павильоны превратились в огромный рынок.

В 1990-х многие здания сдали в аренду под склады и магазины. Это исказило облик архитектурных памятников. Тогда в народе шутили, что состояние павильонов отражает состояние промышленности. А тут еще общественность потрясло разрушение самого известного в СНГ самолета Ту-154. Единственный сохранившийся опытный образец лайнера стоял на территории ВВЦ перед павильоном «Космос».

Посетителей пускали в кабину пилотов, где можно было посидеть за штурвалом. А 13 сентября 2008 года Ту-154 распилили на металлолом.

И это не единственный случай неаккуратного отношения к памятникам. Например, при тушении крупного пожара 30 августа 2011 года уничтожили фонтан «Чаша и змея».

В 2014 ВДНХ, некоторое время бывшее ВВЦ, вернуло себе старое имя и начало возрождаться.

Территория комплекса превращается в приятное место для прогулок с красивыми павильонами, фонтанами, фонарями-колосьями, и бесчисленным количеством музеев и выставок.

По проекту реставрации ВДНХ территорию делят на 4 зоны: выставочную вдоль центральной аллеи, рекреационную для роллеров и велосипедистов в Запрудной части, деловую у Северного входа и развлекательную у Южного.

Берегут и Мичуринский сад. Его заложили еще в 1936 году. Это своего рода живая энциклопедия, в которой собраны практически все сорта деревьев, выведенных селекционером Мичуриным.

И, конечно, территория обновленного ВДНХ становится центром притяжения для киношников. Всесоюзный выставочный центр стал пользоваться спросом у кинематографистов с момента открытия. До войны он вошел в кадры самых популярных кинолент. Помимо «Свинарки и пастуха», мы видим выставку в фильме «Подкидыш».

На открытие сельскохозяйственной выставки приглашают героиню фильма «Светлый путь». После войны на фоне скульптуры «Рабочий и колхозница» возле входа на ВСХВ завершается физкультпарадом фильм «Здравствуй, Москва!». А несколькими десятилетиями позже молодые режиссеры обратили внимание уже на окрестности ВДНХ.

Говорят, что. . Вячеслав Олтаржевский хотел сделать территории выставки не просто культурным центром СССР, а центром Вселенной. Если посмотреть на генеральный план ВСХВ, можно увидеть, что площадь механизации, центр выставки, напоминает солнце, вокруг которого расположились 9 планет. На этой площади, по его задумке, должна была стоять фигура Ленина.

А от Площади механизации, как от библейского Древа Жизни, уходят 4 источника, которые в точке пересечения образуют начало начал. Эта система заключена в правильный восьмиугольник — христианский символ обновления и обретенного райского блаженства.

Но вскоре главного архитектора ВСХВ сослали за Полярный круг, а план выставки изменился. О ее открытии Вячеслав Олтаржевский узнал лишь из киножурнала, который показывали в лагере .

. на территории ВДНХ под домом дружбы народов есть бункер. Он может вместить 300 человек и обеспечить автономное проживание в течение двух суток. Из бункера ведет подземный ход к скульптуре Ленина .

. на месте ракеты у павильона «Космос» до 1951 года стояла 25-метровая скульптура Сталина. Когда статую готовили, создали небольшой макет для утверждения. Уничтожить его рука ни у кого не поднялась, поэтому маленькую скульптуру заложили внутрь большой. После развенчания культа личности обе статуи закопали где-то на территории ВДНХ .

. до революции на месте ВДНХ был Волостной выездной цирк. Летом шапито уезжало на гастроли, а осенью возвращалось в Москву. В народе говорили: «Вот приехал ВВЦ — будет праздник на крыльце!» .

Источник: liveinmsk.ru