Вечномерзлые многолетние грунты- грунты содержащие замершую воду и имеющие температуру ниже 0С в течении длительного периода времени.

ВМГ, ММГ в россии закономерные естественно исторические образования которые характеризуют определенными законами возникновения существования развития и распространения

Вечномерзлые и многолетнее мерзлые грунты составляют 47% территории бывшего СССР и 65% процентов территории современного РФ

Особенности:

1.наличие огромных территорий занятых озерами, болотами, переувлажненными участками местности морями и многолетнее мерзлыми грунтами;

2.практически повсеместное отсутствие качественных дсм: песчанно-гравийных, щебеночных и других каменных материалов;

3.широкое распространение глинистых пылеватых грунтов малопригодных для дорожного строительства;

4.очень короткий теплый период года 2,5 -4,5 месяца когда можно качественно выполнить строительные работы;

5.суровые длительные зимы 7-9 месяцев с очень низкими отрицательными температуры воздуха доходящими до минус 60- 70С и ниже;

Военные технологии строительства дорог

6.наличие в северных и центральных районах ММГ жильных и погребных льдов вытаивание которых приводит к термокарстовым просадкам и катострофическим провалам полотна дороги и сооружений на них;

7. распространения мерзлотно-геоморфологических образований: бугры, пучения, морозобойные трещины, наледи и термокарствовые явления;

8.значительная удаленность от экономических развитых районов страны и исключительно низкая плотность дорожной сети в следствии чего стоимость строительства в 3 раза больше чем в центральных районах;

9.высокая стоимость рабочей силы которая зависит не только от исключительной трудоёмкости работ, но и от повышенных тарифных ставок, льгот для работников;

Дорожно-климатическое раенирование, зоны вечной мерзлоты.

Территорию РФ делят на 2 региона:

-Первый основной особенностью которого является сезонное промерзание грунтов (30-35% территории РФ);

-Второй в котором поверхностный слой грунтов протаивает летом на некоторую глубину а остальную часть года находится в мерзом состоянии (65-70% территории РФ)

Верхний слой грунта который в теплое время года оттаивает, а зимой вновь замерзает называют деятельным слоем.

На основе исследования зона ВМ была разделена на три характерные подзоны:

-первая северная подзона низкотемпературных многокомпонентных грунтов НТММГ сплошного распространения с высотой влажностью грунтов деятельного слоя W > Wтек;

-вторая центральная подзона низкотемпературных НТММГ сплошного распространения с умеренным влажностью грунтов деятельного слоя W=(0,7-1)Wтек

-третья южная подзона высокотемпературных многолетнемёрзлых грунтов ВГММГ сплошного и остравного распространения с умеренной влажностью грунтов деятельного слоя W=(0,7-1)Wтек

В основу ДКР зоны ВМГ положены факторы:

— вид грунта деятельного слоя и его влажность;

-характер распространения ММГ и их температура;

-мощность деятельного слоя;

— среднегодовая температура воздуха;

Первая северная подзона наиболее неблагоприятная для дорожного строительства

Широко распространены жильные и погребные льды близо залегающие к поверхности земли;

Вторая центральная подзона приемлена для дорожного строительства природные климатические условия более стабильны и предсказуемы;

Третья южная подзона ВМГ встречаются в виде сплошной высокотемпературной вечной мерзлоты или в виде отдельных мерзлых островов среди талой толщи грунта.

ВМГ подразделяют по категориям просадочности

1. условно непросадочные при относительной степени просадочности 0 -0,01

2. малопросадочные при 0,01-0,1

3. просадочные 0,1-0,4

4.сильно просадочные 0,4-0,6

5.чрезмерно просадочные 0,6-1,0

Yтн- объёмный вес скелета талого грунта, оттаеваемого под нагрузкой 1кг/см2(г/см3)

Yм- объёмный вес скелета грунта в мёрзлом состоянии (г/см3)

Принципы проектирования и строительства дорог на вечномёрзлых и многолетнемёрзлых грунтах.

Принципы проектирования

1 Принцип- это сохранение границы вечномёрзлых грунтов в основании ЗП в течении всего периода эксплатации дорог;

1-д.о, 2-насыпь, 3-мохорастительный покров, 4-ВГВМГ после строительства дороги, 5-ВГВМГ до строительства, 6- новообразовавшаяся мерзлота под насыпью.

2 Принцип — допущение частичного оттаивания многолетнемёрзлых грунтов в основании ЗП на величину определяемую расчетом по допустимым деформациям д.ппокрытия;

3Принцип — предварительное оттаивание ММГ за год до начало строительства дороги, подготовка и осущения придорожной полосы.

Высота насыпи в районе ВМГ назначается по 3м критериям:

-По наличию многолетней мерзлоты в основании насыпи на определенную глубину с определением по температурному режиму грунтов и по их физическому состоянию мерзлое и талое основанние, принципов проектирования и строительства дорог;

-По снегонезаносимости дорожной конструкции согласно снип 2,05,02-85*

-По условиям увлажнения местности для трёх ее типов: сухие, сырые и мокрые места СНиП 2,05,02-85*.

Основные правила для обеспечения устойчивости дорожных конструкции

1.проектирование ЗП как правило в невысоких насыпях;

2.устройство выемок допускается в рахных случаях на участках с благоприятными грунтово-гидрогеологическими условиями при отсутствие в грунте ледяных мест и прослоек;

3.возведение ЗП из скальных, крупнообломочных и песчаных грунтов а при их дифиците из местных глинистых;

4.применение естественных и искусственных теплоизоляционных прослоек;

5. применение нетканых синтетических материалов в основании теле ЗП и в основании д.о;

6.замена переувлажненых грунтов деятельного слоя крупнообломочными и песчанными.

Требования к грунтам ЗП на многолетнемерзлых грунтах

Грунты ЗП должны обеспечивать прочность и устойчивость.

-глинистые (супеси, суглинки, глины);

-несцементированные обломочные (крупнообломочные и песчаные);

Для возведения насыпей без ограничений используют крупнообломочные и песчаные грунты, а также водостойкие местные материалы (отходы дробления, хорошо обоженные и горелые породы)

Требования: максимальный размер ребер отдельных камней в грунтовом массиве укладываемых в нижней части ЗП менее 2/3 толщины уплотняемого, а верхняя часть менее 30см;

Не следует применять глинистые грунты, жирные глины, трепелы, торфы, сапропели, мергели.

Пригодность глинистых грунтов для возведения ЗП определяют грунтовыми испытаниями проб и образцов, отобранных в карьерах и резервах.

-влажность на границе раскатываемости и текучести;

-объемный и удельный вес;

-оптимальная влажность и максимальная плотность;

Наименьший коэффициент уплотнения грунта в насыпях назначают в зависимости от:

-расположения слоя грунта в насыпи по высоте;

Типы и характеристики болот

Болото – участок земной поверхности, постоянно или большую часть года насыщенный водой и покрытый специфической болотной растительностью.

· Причины избытка влаги:

· Наличие поверхностных водоемов

· Подтопление водами рек

· Приток грунтовых вод

· Превалирование атмосферных осадков над испарением

· Влагоемкий торфяной слой: торф, обладает впитывающей способностью удерживать влагу в 17-27 раз больше своей массы в воздушно-сухом состоянии.

По условиям расположения и увлажнения:

– при застое выпавших атмосферных осадков на водораздельных участках и на талых склонах с малыми уклонами

– вековых лесах, на лесных пожарищах и на лугах с неблагоприятными условиями испарения (отсутствие доступа ветра)

– появлением мха сначала кукушкина льна, а затем сфагнума (белого торфяного мха)

– сменой растительности на более влаголюбивые виды

– зарастанием и утолщением торфа (поверхность верх. болота повышается) середина большого сфагнового болота не редко возвышается над краями на 6-8м.

– в результате зарастания водоемов (озер, медленно текущих рек)

– зарастанием водоемов от берегов к середине (характерный лесной зоны для относительно не глубоких озер с пологими берегами)

– появлением осоки, тростника, камышей, на больших глубинах плавающей растительности (кувшинки, ряска, аир)

Низовые болота характеризуются образованием сплавины – сплошной «зыбкий ковер» из плавающей растительности на поверхности водоема, образованный сплетениями плавающих растений и мхами.

Торф

Плотность торфов зависит от степени разложения; сильноразложившиеся от 1,1 т/м 3 , малоразложившиеся торфы 0,6-0,7 т/м 3

Инженерная классификация болот

1й тип – болота, сплошь заполненные торфом и другими болотными отложениям устойчивой конструкции, сжимающиеся под весом возведенных на них насыпей;

2й тип – болота, сплошь заполненные торфом и другими болотными отложениями различной консистенции, в том числе выдавливающиеся из под возведенных на них насыпях;

3й тип – болота, заполненные илом и водой и как правило имеющие торфяную сплавину.

Типы болотных грунтов:

I-А – осушенный или плотный

I-Б – рыхлый, полностью водонасыщенный

Входящие в тип грунты

Конструкции ЗП на болотах выбирают с учетом:

· Природного строения болот

· Физико-механических характеристик отдельных слоев торфа

9. Особенности проектирования плана дорог в заболоченных районах

Правила трассирования дорог на заболоченных районах:

1. Во всех случаях стремятся обходить болота, если только это не связано со значительным удлинением и получением слишком извилистых трасс;

2. При вынужденном прохождении по болотам последние стремятся пересекать по кратчайшему направлению в наиболее узких местах с высоким залеганием минерального дна (т.е. наиболее мелких участках)

3. Болота стремятся пересекать по возможности перпендикулярно течению воды. При пересечении плавных болот стараются избегать глубоких мест с крутыми склонами минерального дна.

4. При вынужденном трассировании дорог по болотам отдают предпочтение вариантам прохождения трассы по участкам болот 1-го типа с высоким залеганием минерального дна.

5. Решение в пользу обхода болота или в пользу того или иного варианта его пересечения принимают на основе детального технико-экономического сравнения вариантов.

· По крупномасштабным топографическим планам карт

· По материалам аэрокосмических съемок

Рекогносцировочные обследования намеченных вариантов на местности

Снимка крупномасштабного плана болота:

Масштаб плана и высоту сечения горизонталей назначают в зависимости от конкретных условий и принимают обычно М1:1000 — М1:2000 с высотой сечения горизонталей 0,25-0,5м

С помощью современных методов дешифрирования аэрокосмических снимков при изысканиях дорог в болотистой местности решают следующие задачи:

· С достаточной точность оконтуривают болото;

· Определяют условия поверхностного водоотвода;

· Ориентировочно оценивают вид и мощность торфяных отложений;

· Приблизительно определяют физико-механические свойства торфов и болот;

· Устанавливают тип болота, стадию его развития, возможную глубину.

Особенности строительства и эксплуатации дорог в районах распространения вечной мерзлоты.

Вечномерзлые многолетние грунты- грунты содержащие замершую воду и имеющие температуру ниже 0С в течении длительного периода времени.

ВМГ, ММГ в россии закономерные естественно исторические образования которые характеризуют определенными законами возникновения существования развития и распространения

Вечномерзлые и многолетнее мерзлые грунты составляют 47% территории бывшего СССР и 65% процентов территории современного РФ

Особенности:

1.наличие огромных территорий занятых озерами, болотами, переувлажненными участками местности морями и многолетнее мерзлыми грунтами;

2.практически повсеместное отсутствие качественных дсм: песчанно-гравийных, щебеночных и других каменных материалов;

3.широкое распространение глинистых пылеватых грунтов малопригодных для дорожного строительства;

4.очень короткий теплый период года 2,5 -4,5 месяца когда можно качественно выполнить строительные работы;

5.суровые длительные зимы 7-9 месяцев с очень низкими отрицательными температуры воздуха доходящими до минус 60- 70С и ниже;

6.наличие в северных и центральных районах ММГ жильных и погребных льдов вытаивание которых приводит к термокарстовым просадкам и катострофическим провалам полотна дороги и сооружений на них;

7. распространения мерзлотно-геоморфологических образований: бугры, пучения, морозобойные трещины, наледи и термокарствовые явления;

8.значительная удаленность от экономических развитых районов страны и исключительно низкая плотность дорожной сети в следствии чего стоимость строительства в 3 раза больше чем в центральных районах;

9.высокая стоимость рабочей силы которая зависит не только от исключительной трудоёмкости работ, но и от повышенных тарифных ставок, льгот для работников;

Источник: lektsia.com

Военная технология строительства дорог

Козлов Павел Геннадьевич 1 , Федюк Роман Сергеевич 1 , Мочалов Александр Викторович 1 , Тимохин Андрей Михайлович 1 , Муталибов Забур Алаудинович 1

1 Учебный военный центр, Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Аннотация

Представлены результаты применения инновационных форм и методов продуктивного обучения преподавателями учебного военного центра ДВФУ при подготовке студентов инженерных специальностей. Проанализировано, какой эффект дает изучение способов проектирования военных автодорог на занятиях со студентами военных специальностей, сформулированы требования к проведению занятий по данной методике.

Kozlov Pavel Gennadievich 1 , Fediuk Roman Sergeevich 1 , Mochalov Aleksandr Viktorovich 1 , Timokhin Andrey Mikhailovich 1 , Mutalibov Zabur Alaudinovich 1

1 Military training center of the Far Eastern Federal University, Vladivostok

Abstract

The results of the use of innovative forms and methods of productive training teachers training military center of the University in the preparation of engineering students. Analyzed, what effect does the study of the development of military roads in the classroom with students of military specialties, the requirements to conduct studies on this technique.

Библиографическая ссылка на статью:

Козлов П.Г., Федюк Р.С., Мочалов А.В., Тимохин А.М., Муталибов З.А. Проектирование военных автомобильных дорог студентами учебных военных центров в процессе обучения // Психология, социология и педагогика. 2015. № 6 [Электронный ресурс]. URL: https://psychology.snauka.ru/2015/06/5398 (дата обращения: 19.07.2022).

Проектирование, строительство и приемку военных дорог осуществляют в основном по общегражданским требованиям, в частности, предъявляемым к автомобильным дорогам III-V категорий.

В связи с тем, что учебные военные центры (УВЦ) обладают всей полнотой учебно-материальной базы ведущих высших учебных заведений страны (в частности, федеральных университетов), обучение инженерным дисциплинам в них проводится на самом высоком научно-методическом уровне.

На учебный процесс в УВЦ определенное влияние оказывает специфика задач учебного процесса:

— отсутствие тактических (тактико-специальных) учений, мероприятий по подготовке подразделений и воинских частей);

— многообразие специалистов, готовящихся в учебных военных центрах [1].

В частности, в учебном военном центре Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на теории и практике учат проектированию продольного профиля военной автомобильной дороги методом оптимизации. Данный метод предусматривает программный контроль соблюдения требований проектировщика по минимально допустимым радиусам, максимально допустимому продольному уклону и контрольным точкам.

Следует отметить, что категорию военной дороги устанавливают техническим заданием на проектирование, учитывая выделяемые силы, средства и сроки строительства, наличие дорожно-строительных материалов и условия их подвоза. Кроме того, учитывают, что дороги III категории предназначены для пропуска техники с осевыми нагрузками 6-10 т, длиной не более 12 м и автопоездов длиной 16-24 м, шириной не более 2,5 м и высотой – не более 4 м. Дороги IV и V категорий предназначены для пропуска техники с осевыми нагрузками менее 6 т и теми же габаритными размерами [2].

Студенты УВЦ ДВФУ учатся проектировать основные элементы военной дороги: дорожную одежду, дорожные и водоотводные сооружения.

Руководство Учебного военного центра ДВФУ, анализируя состояние подготовки студентов технических специальностей к выполнению задач по предназначению, увидело стремление преподавателей активизировать познавательную деятельность будущих инженеров. Главной причиной повышения активности студентов УВЦ является высокий методический уровень педагогов: преподаватели на занятиях применяют методы проблемного обучения, используют активные формы и методы педагогического воздействия. Многие военные ученые и педагоги своей педагогической деятельностью подтвердили, что внедрение в учебный процесс студентов новых творческих приемов, форм и методов решения проблемных задач, повышает эффективность обучения и воспитания молодого поколения [3].

Под руководством офицеров-преподавателей УВЦ студенты в ходе проектирования решают следующие задачи:

— соответствие военной дороги предъявленным техническим требованиям;

— соблюдение временных показателей: строительство дороги должно быть осуществлено в заданный срок и имеющимися силами, средствами и дорожно-строительными материалами и др.

Основой для проектирования военных дорог является проектное задание. Основные данные о местности, как правило, черпаются из топографической карты крупного масштаба (1:25000 – 1:50000), но, как правило, этих исходных данных недостаточно и поэтому проектирование производят на основе изысканий, проводимых в два периода: подготовительный и полевой [2].

По топографическим картам студенты УВЦ учатся на групповых занятиях методике прокладывания военной дороги и колонного пути; а на практических занятиях, которые проводятся обычно методом военного дня, они проводят полевые изыскания на рельефе местности.

Для определения проектных отметок начала и конца участков дорог на занятиях используют цифровую модель рельефа – тематическое растровое изображение с шагом 200 м, значение каждого пикселя которого представляет собой высоту соответствующей точки рельефа. Для построения модели рельефа применяется стандартный инструмент ГИС MapInfo, на которой базируется вся система.

Инструмент задействуется автоматически при работе исполняемого модуля системы, написанного на языке MapBasic. Исходными данными для построения цифровой модели рельефа служат координаты и высоты задаваемых пользователем точек. Точки задаются пользователем на отдельном слое ГИС MapInfo. В базу данных этого слоя заносятся высоты этих точек. Чем больше таких точек будет использовано, тем точнее будет модель рельефа [4].

Компьютерные методики обучения и индивидуальный подход в процессе воспитания студентов учебных военных центров – важное средство интенсификации, повышения эффективности осваиваемой инженерной дисциплины, а также моральной и психологической подготовки. Изучать индивидуально-психологические особенности необходимо для того, чтобы научиться вскрывать те элементы структуры психики, которые недостаточно развиты и требуют совершенствования и компенсации [5].

При проектировании военных дорог на практических и групповых видах занятий применяют ускоренный метод с сокращенным объемом проектно-сметной документации на основе широкого использования типовых решений и частичного совмещения проектирования с изысканиями.

Проект включает, как правило, следующие разделы (документы):

1-й раздел – технический (план трассы, продольный профиль дороги, характерные поперечные профили рельефа с типовыми конструкциями земляного полотна и дорожных одежд, рабочие чертежи искусственных сооружений);

Здесь следует пояснить, что земляное полотно – наиболее разнообразный по конструкции элемент полевой автомобильной дороги. При его проектировании необходимо обеспечить его прочность и устойчивость под многократным воздействием нагрузок от подвижного состава и природных факторов. При проектировании земляного полотна полевой дороги устанавливаются параметры проезжей части (однополосная дорога с разъездами), обочин (грунтовая часть обочины), откосов земляного полотна, объемы земляных работ [6].

2-й раздел – технология и организация строительства (сводная ведомость объемов работ и потребных материалов, ведомость обеспечения строительства дорожно-строительными материалами, технологические карты на основные виды работ с графиками использования техники и личного состава, сводная ведомость потребной техники и личного состава с их распределением по потокам и объемам, схемы разработки притрассовых карьеров, обобщенный график строительства).

Здесь следует обратить внимание на то, что на протяжении длительного периода времени дороги проектировались как максимально прямолинейное пространство для движения транспортных средств в двух направлениях по своеобразному коридору на местности. В расчет не принимались ни условия движения с режимами скоростей, интенсивностью, психофизиологией работы водителя, восприятием им дороги, ни особенности ландшафта.

Трассирование дороги осуществлялось раздельно в плане и продольном профиле без увязки горизонтальных и вертикальных координат дороги. Проектирование современной дороги немыслимо без понимания проектировщиком действий и психологии водителей. Намечая трассу, он должен представлять себя сидящим за рулем автомобиля, все время оценивать условия движения, создающиеся при каждом проектном решении. Нельзя допускать сочетания элементов дороги в плане и продольном профиле, которые из-за искажения их вида в перспективе кажутся неплавными и имеющими излом [7].

Изыскание трассы новой дороги имеет целью выбрать и закрепить на местности наиболее целесообразное направление дороги между заданными пунктами, произвести измерения и сбор сведений, необходимых для составления полевого проекта и постройки военной дороги. Выбранное направление дороги должно удовлетворять тактико-техническим и общим требованиям, предъявляемым к военным дорогам. По сравнению с прямыми участками дороги, на поворотах проезжая часть устраивается более широкой. При этом величина необходимого уширения зависит от назначенного на данном повороте радиуса горизонтальной кривой, принятой расчетной схемы движения на повороте, габаритов расчетных машин (автопоездов), их скорости движения.

Выбор трассы дороги студенты УВЦ ДВФУ производят на основе сравнивания вариантов по укрупненным показателям трудоемкости выполнения работ с учетом общих и технических требований, предъявляемых к военной дороге.

Варианты трассы намечаются по картам масштаба 1:25000 или 1:50000 после ее детального изучения. При назначении вариантов учитывают тактико-технические требования, предъявляемые к дороге, защитные и маскировочные свойства местности, места расположения дорожно-строительных материалов, растительный покров, рельеф и другие факторы.

На карте определяются начальная, конечная и промежуточные контрольные точки трассы, которые соединяются красной прямой пунктирной линией, называемой воздушной. Вблизи воздушной линии намечают положение трассы сначала на трудных участках в обход препятствий, а затем на всем ее протяжении.

Основное положение трассы вычерчивается сплошной красной линией, а воздушная линия и все возможные варианты – красной пунктирной линией.

При выборе трассы могут встретиться случаи, когда трасса проходит на крутых подъемах в обход местных препятствий, через водотоки, овраги и т.д.

На крутых подъемах в среднепересеченной местности всегда можно найти такое положение трассы, когда уклоны местности по ее направлению не будут превышать максимально допустимого, заданного техническими требованиями к строящейся дороге.

При пересечении водоразделов трассу желательно выбирать через наиболее низкие точки водораздела, так называемые седловины. Разного рода препятствия (болота, овраги, возвышенности) следует обходить во всех случаях, когда удлинение трассы дает меньшую трудоемкость работ (стоимость), чем прокладывание ее через указанные препятствия.

Пересекать трассой суходолы и водотоки, с точки зрения удобства постройки водопропускных сооружений, желательно под прямым углом. Глубокие и широкие овраги следует обходить, а при невозможности обхода пересекать их по отрогам.

Трассы дорог в горных районах могут быть проложены параллельно или перпендикулярно горному хребту. Трасса, идущая параллельно общему направлению горного хребта, может быть проложена по водоразделу, долине и косогору. При необходимости прокладывания трассы перпендикулярно основному направлению горного хребта стремятся найти второстепенную долину, по которой можно пройти без развития трассы. Если это невозможно, трассу развивают зигзагами с соблюдением максимально допустимого уклона проектируемой дороги.

Районы, где возможно образование оползней, каменных осыпей и снежных обвалов следует обходить или предусматривать устройство специальных оградительных сооружений.

В зависимости от длины трассы, срока производства дорожных работ и рельефа местности для ускоренного изыскания новой дороги формируют одно или несколько разведывательных (изыскательных) подразделений, каждое из которых выполняет задачу на своем участке. Студенты практически отрабатывают этот элемент, стажируясь, выполняя функции специалистов разведывательных подразделений.

Выбранная по карте трасса дороги уточняется на местности с учетом рельефа, защитных и маскировочных свойств местности, гидрогеологических и других условий.

Одной из основных задач при проектировании дороги на групповых и практических занятиях является правильное назначение горизонтальных кривых. От этого в значительной степени зависит обеспечение устойчивости и безопасности движения машин на кривых с расчетными скоростями, а иногда и конструкция земляного полотна дороги и объемы работ по его устройству.

Чем больше радиус, тем меньше сказываются на движении машин отрицательные свойства кривых, и отпадает необходимость в устройстве виражей и уширений. Однако не всегда по местным условиям возможно назначение больших радиусов.

В ранних публикациях мы отмечали, что в учебных программах подготовки офицеров инженерная и военно-специальная подготовка составляют значительную часть и являются одними из главных блоков дисциплин. Они наиболее полно обеспечивают комплексное обучение студентов умелым и слаженным действиям при управлении личным составом и подразделениями по профилю своей деятельности. Во многом от успешного их освоения зависит качество подготовки будущих офицеров [8].

При проектировании и производстве изысканий военных дорог необходимо принимать рекомендуемые радиусы или большие, а в стесненных условиях, например, в горной местности – наименьший радиус, который предусматривает устройство виража.

Для обеспечения нормальных условий движения машин, и особенно систем, на кривых необходимо проводить на них уширение проезжей части, которое, в первую очередь, зависит от величины радиуса горизонтальной кривой. Чем меньше радиус кривой, по которой проходит машина, тем больше уширение проезжей части требуется для ее нормального движения.

Все вышеперечисленные методики (в том числе, и разработанные профессорско-преподавательским составом УВЦ ДВФУ) позволяют подготовить грамотного специалиста инженерных войск, способного точно и срок выполнять поставленную боевую задачу.

- Федюк Р.С., Козлов П.Г., Мочалов А.В., Тимохин А.М., Муталибов З.А. Специфические особенности процесса обучения и воспитания студентов в Учебных военных центрах // Психология, социология и педагогика. – 2015. – № 3. – C. 23-27.

- Грищенко С.П., Русиновский С.В., Ядрышников Д.А.. Военные дороги, мосты и переправы. Учебное пособие в 5 частях. Часть II. Пути движения войск. Тюмень: изд. ТФВИУ, 2000. – 163 с.

- Козлов П.Г., Федюк Р.С., Мочалов А.В., Тимохин А.М., Муталибов З.А. Применение метода проблемного обучения на занятиях со студентами учебного военного центра // Информационные технологии в работе с одаренной молодежью. – Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – С. 130-132.

- Герасимов Ю.Ю. Совершенствование системы оптимального проектирования сети лесных автомобильных дорог//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия: Естественные науки. – 2013. – № 8. – С. 70-76

- Козлов П.Г., Федюк Р.С., Мочалов А.В., Тимохин А.М., Муталибов З.А. Изучение психологии личности студентами военных специальностей // Психология, социология и педагогика. — 2015. — № 1 (40). — С. 150-154.

- Лыщик П.А. Инновационные технологии в проектировании лесных автомобильных дорог//Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. – 2014. – № 3. – С. 196-199

- Белоброва Н.В. Основные проблемы обеспечения безопасности автомобильных дорог при их проектировании//Вестник НЦ БЖД. 2013. – № 2. – С. 10-15

Источник: psychology.snauka.ru

Как так случилось, что древнеримские дороги сохранились до сих пор (а наши через год в ямах)

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

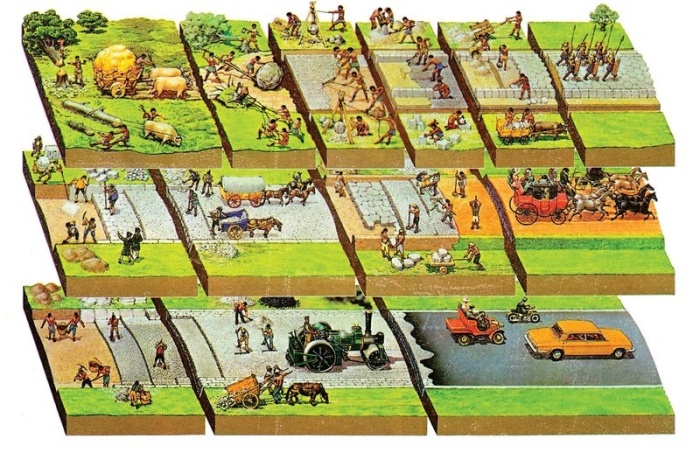

Одними из наиболее хорошо сохранившихся памятников Древнего Рима являются дороги. По сей день сеть основных направлений, связывавших провинции с Вечным городом (кто не помнит куда ведут все дороги), напоминает о гениальных предках, которые без какой-либо техники, специальных заводов умудрялись строить даже не на века – на тысячелетия. Так на чем же основалась древняя технология и приемлема ли она для нас?

1. Феномен древнеримских дорог

Кто из наших соотечественников и жителей постсоветского пространства не мечтал прокатиться с ветерком по дороге без ям и кочек? Конечно же, можно бесконечно фантазировать на тему того, что дорожники наконец-то научатся укладывать полотно качественно.

Мечты современников воплотили в жизнь древние римляне, умудрившиеся проложить дорожное полотно, протяженность которого немногим не дотягивает до двойной длины экватора (около 80 тыс. км). Так в чем же секрет нереальной долговечности и производительности древнейшей из цивилизаций?

Мощеные дороги издревле считались символом высокой государственной организации и власти, которая распространялась не только на территорию Италии, но и все провинции. Поэтому неудивительно, что все императоры уделяли огромное значение строительству дорог, которые непременно заканчивались в основном транспортном узле той эпохи – Риме. Именно отсюда и пошло крылатое выражение – Tutte к vie conducano a Roma, что означает: «Все дороги ведут в Рим».

2. Основная причина строительства мощеных дорог

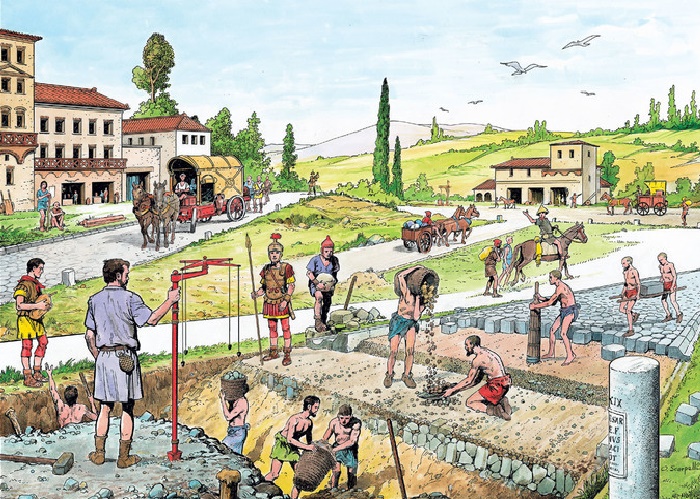

Дороги Римской империи – стратегически важный объект для передвижения войск. | Фото: hystory.mediasole.ru.

Как оказалось, строительством дорог занимались не для того, чтобы облегчить населению жизнь и передвижение. Мощеное дорожное полотно было крайне необходимо для военных целей, оно позволяло максимально ускорить перемещение колонн пехоты. Чтобы поддерживать интенсивный марш войск со скоростью 4-5 км/ч, нужна ровная дорога с качественным покрытием. Именно по этой причине дальновидные властители считали их стратегически важным объектом, на строительство которых не жалели ни средств, ни времени.

Разветвленная дорожная сеть – одно из величайших достижений человеческой цивилизации. | Фото: hist-etnol.livejournal.com.

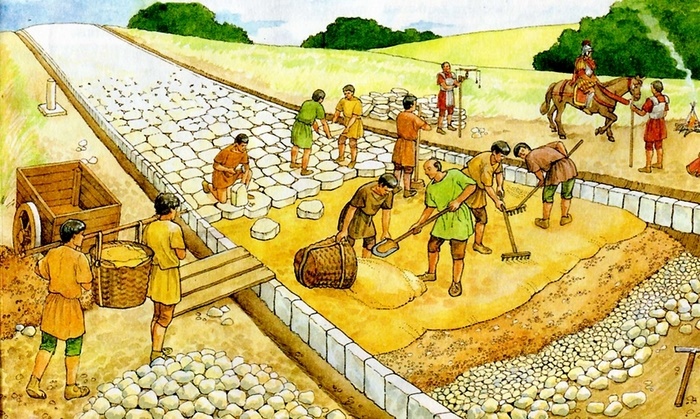

Строительством дорог занимались преимущественно легионеры и рабы, а проектировали их только военные инженеры. | Фото: italia-ru.com.

Стройкой руководили военные инженеры, а все работы выполняли сами легионеры или рабы, хотя привлекались вольнонаемные каменщики, труд которых особенно ценился. Как утверждают исследователи, к проектированию и проведению основных дорожных работ никогда не привлекали местных жителей. Это объясняется тем, что власти опасались саботажа. Хотя непонятно почему, ведь в поселениях и регионах, где размещались военные базы, процесс прокладывания надежного полотна велся очень быстрыми темпами, что открывало огромные возможности для предприимчивых людей.

3. Закладка римских дорог

Древние инструменты и приспособления, с помощью которых создавались дороги. | Фото: hystory.mediasole.ru.

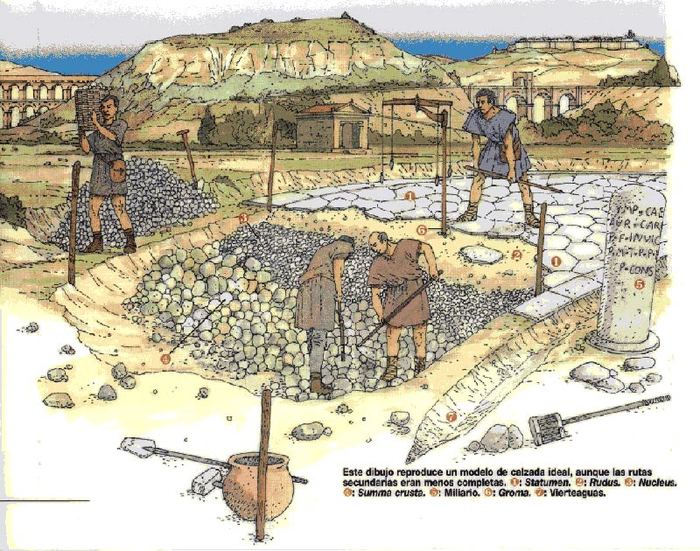

Все начиналось со скрупулезных изучений местности и почвы, а также тщательных измерений. После чего копали две параллельные канавы на расстоянии от 2,5 до 5 м (это и определяло ширину будущей дороги). Благодаря канавам можно было определить состав грунта и глубину, на которую нужно было копать ров, чтобы добраться до каменистого или более плотного основания. Со временем в пролете между канавами убирали всю почву, подготавливая под укладку разных слоев материала.

Интересный факт от Novate.ru: При разметке очертаний дороги использовались специальные приспособления и измерительные инструменты: переносные солнечные часы (для определения направления); грома (для фиксирования линий солнцестояния и построения ровных линий и прямых углов); хоробат (нивелир, определяющий рельеф местности).

Определяющим критерием проектирования конфигурации дорог являлся рельеф местности. Если это было открытое и относительно ровное пространство, то полотно шло по прямой линии, ну а если это была пересеченная местность — дорога петляла, поднимаясь ввысь. В том случае, когда на пути встречались холмы – копали тоннели, если же это были болота – строили гати или дамбы.

4. Технология укладки дорожного полотна

Чаще всего создание «подушки» под дорожное полотно начиналось на глубине полутора метров. Хотя имеются примеры того, что ее толщина достигала и 5 метров. Основная же технология заключалась в создании «слоеного пирога». Сначала утрамбовывали хорошенько землю, затем засыпали мелкий песок, который также уплотнялся.

Первым основным слоем всегда шли крупные необработанные камни, его толщина достигала полуметра, затем 20 см битых камней, которые уже закреплялись вяжущим раствором. Его состав значительно отличался в зависимости от той местности, где велось строительство, ведь подвозить сырье издалека было затруднительно и нецелесообразно. Случалось, что этот слой засыпали мелким песком, перемешанным с известью и сверху заливали водой для максимального проникновения состава в пролеты между камнями.

Третий слой был главенствующим, его называли «ядром». Состоял он из кусков битого кирпича. Несмотря на то, что на этом можно было бы и остановиться, древние римляне предпочитали укладывать плоские каменные плиты, более мелкие камни в виде гальки и даже черепицу. Стоит упомянуть, что перед финишным покрытием утрамбовывали слой песка с горячей известью.

Верхний слой всегда имел небольшую горбинку по центру, чтобы во время дождей или таяния снега не скапливалась вода на полотне и не повреждала его. Чтобы вода свободно отходила от дороги, по обе ее стороны копали дренажные канавы.

Важно! Несмотря на такой сложный технологический процесс, дорожное полотно никогда бы не сохранилось до наших дней, если бы не проводились регулярные ремонты. И этому процессу, к счастью, не помешала даже бюрократическая машина. Имеется документальное упоминание о том, что в те дальние времена процветала коррупция и на строительстве дорог чиновники неплохо нагрели руки.

5. Мощеные дороги – идеальный подарок для потомков

Вдоль мощеных дорог строились постоялые дворы, почтовые станции и храмы. | Фото: hystory.mediasole.ru.

Естественно, дорогами пользовались не только военные во время походов, но и население, торговцы и почтовая служба. Это в свою очередь повлекло за собой подъем экономики. Прирост миграции и развитие почтовых услуг поспособствовали строительству специальных станций, где кучера могли передохнуть, поменять/покормить лошадей, появлялись постоялые дворы и харчевни – для путешествующих.

Также обустраивались кузницы и конюшни, склады для продовольствия, здания для ремонтных бригад и многое другое. Все это поспособствовало повышению благосостояния населения и развитию новых отраслей экономики. Со временем были построены храмы или устанавливались мавзолеи, памятные знаки и даже триумфальные арки, олицетворяющие победы и достижения Римской империи, а затем и других государств, которые продолжали пользоваться этими дорогами.

Всем, кто хочет узнать, чем кормили мускулистых гладиаторов в Древнем Риме, и какие продукты давали столько сил и энергии, рекомендуем заглянуть в наш познавательный видеообзор:

Наш новый материал расскажет, как обстояли дела с дорожным строительством в Древней Руси и, почему дороги необъятной страны до сих пор считаются главной бедой.

Источник: novate.ru

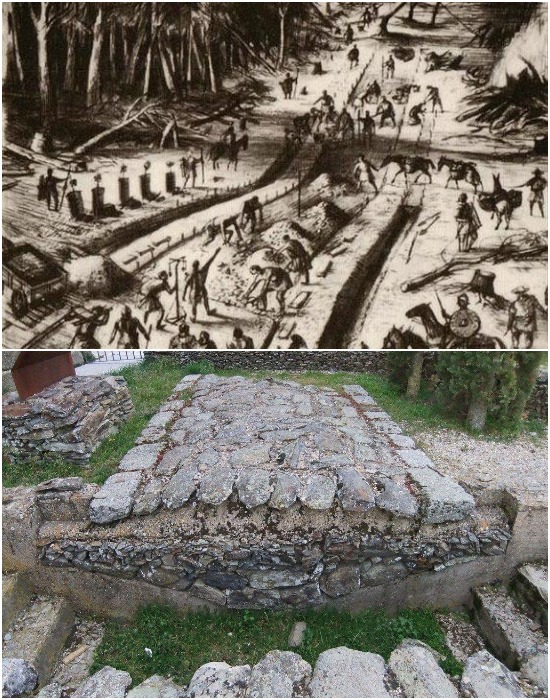

Прокладывание колонного пути.

Военные дороги и колонные пути предназначаются для обеспечения маневра и передвижения войск, подвоза боеприпасов, материально-технических средств, а также эвакуации.

При подготовке путей в первую очередь используются существующие дороги, а при их отсутствии или невозможности использования прокладывают колонные пути или строят новые дороги.

Путь движения по возможности должен быть кратчайшим, реже пересекать естественные препятствия и труднопроходимые участки местности. При выборе направления пути движения необходимо стремиться к тому, чтобы он проходил по местности, имеющей естественные маски и строительные материалы.

Военной дорогой называется существующая или вновь построенная дорога, оборудованная для движения боевой техники и автотранспорта.

Колонным путем называется выбранное на местности вне дорог направление, подготовленное для одноразового пропуска войсковых колонн.

Маршрутом называется заданное направление движения войск, обозначенное на карте и на местности. Маршрут может проходить по существующим дорогам, колонным путям и по бездорожью.

Военные дороги и колонные пути различают:

по направлению – фронтальные (идущие к фронту) и рокадные (имеющие направление вдоль фронта);

— по значению – основные (пути маневра, подвоза и эвакуации) и вспомогательные (подъездные, объездные, запасные и ложные);

— по характеру движения – для колесных машин, гусеничных машин и смешанного движения;

— по принадлежности: батальонные, полковые, дивизионные, армейские и фронтовые.

К военным дорогам и колонным путям предъявляются следующие требования:

— обеспечивать заданную скорость движения;

— проходить по местности с наилучшими защитными и маскирующими свойствами;

— минимальные объемы работ по оборудованию;

— отсутствие участков, проходящих через узкие места, затрудняющие рассредоточение колонн и устройство объездов;

— удаление от районов и объектов вероятного воздействия противника;

— ширина проезжей части – 3…4,5 м (при двухпутном движении – 6…9 м);

— уклоны не должны превышать: продольный — 9° (для колонных путей – 10…20°), поперечный — 3° (для колонных путей – 3…5°);

— обеспечивать скорость движения — 25…30 км/ч (колонные пути – 15…20 км/ч);

— грузоподъёмность мостов – 60…80 т (колонные пути – 25…80 т).

Сеть путей – это совокупность основных и вспомогательных путей, оборудуемых в районах действий войск. Сеть путей определяет общевойсковой командир в зависимости от вида боя (марша), наличия существующих дорог и характера местности, в частности ее проходимости.

Элементы дорог и их назначение.

Дорога состоит из земляного полотна, дорожного покрытия, дорожных сооружений и обрезов.

По видам покрытий дороги бывают:

— гравийные, щебёночные, шлаковые, кирпичные;

— мостовые из булыжного или колотого камня;

— гравийные и щебёночные, обработанные вяжущим материалом (битумом, цементом);

— асфальтированные и цементобетонные;

— сборные железобетонные, металлические и деревянные, которые могут быть со сплошным или колейным покрытием.

Прокладывание колонного пути.

Подготовка колонного пути сводится к выполнению силами подразделения инженерных войск или отряда обеспечения движения простейших дорожно-мостовых работ, которые включают:

— прокладывание (уширение) проходов в заграждениях, разрушениях, завалах и на участках местности, зараженной радиоактивными веществами;

— устройство переходов через узкие (до 40 метров) препятствия;

— усиление труднопроходимых участков;

— обозначение и маскировка колонного пути.

Для переходов через каналы, ручьи и другие узкие препятствия используют колейные механизированные и деревянные мосты, а также оборудуют броды, которые, как правило, устраивают раздельно для колесных и гусеничных машин. При их подготовке необходимо выявить и устранить заграждения и препятствия, мешающие движению, оградить и обозначить вехами те заграждения и препятствия, которые не удалось устранить, укрепить дно при слабом грунте, устроить съезды и выезды, обозначить границы брода и установить табличку с его характеристикой.

К труднопроходимым участкам местности относятся болота и заболоченные участки с кустарником, пнями или крупными камнями, крутые спуски, подъемы, различные неровности.

Проезжая часть колонного пути на болотах и заболоченных участках усиливается деревянным покрытием.

На других труднопроходимых участках (оврагах, канавах и т.д.) подготовка проезжей полосы требует ее расчистки и устройства пологих спусков и подъемов. Для их оборудования используются путепрокладчики и взрывчатые вещества.

Для прокладывания колонных путей, оборудования и содержания военных дорог, проделывания проходов в завалах и разрушениях применяется инженерная техника.

Основной задачей по содержанию военных дорог является своевременное выявление и устранение повреждений, возникающих на дорогах в результате движения по ним войск, а также действий противника, в целях обеспечения безопасности и непрерывности движения с заданными скоростями и нагрузками.

Источник: megapredmet.ru