От того как правильно производится разработка грунта при производстве земляных работ в большой степени зависит прочность и долговечность построенного дома. Что такое разработка грунта? Это выполнение работ, связанных с выемкой грунта.

В случае строительства дома с подвалом (объемное производство земляных работ) целесообразно привлекать землеройную технику, а разработку грунта для траншей и ям лучше выполнять вручную.

Разработка грунта должна вестись при строгом контроле глубины котлована, так как фундамент дома следует заложить на цельный и нетронутый грунт.

Если все-таки выемка грунта получилась на большую величину, чем определено проектом, не следует засыпать котлован рыхлым грунтом, а лучше остановиться и заложить его на этой глубине. Рыхлый грунт, даже при его утрамбовке, будет со временем проседать и может вызвать трещины фундамента.

Котлован

Разработка котлована выполняется с ровным и горизонтальным дном. В случае строительства индивидуального дома на откосе (горизонтальные и вертикальные участки), разработка дна котлована производится чередованием горизонтальных и вертикальных участков расположенных под уклоном 45 (ни в коем случае нельзя делать вертикальных переходов, которые могут проседать).

Опера выемка документов «Займы населению»

Что такое разработка траншей и ям

Проведение разработки траншей и ям осуществляется с наименьшим разрушением их стен.

Проведение земляных работ для траншей в связных грунтах выполняют с вертикальными стенками, которые вполне можно использовать как опалубку. Глубина траншей без откосов должна быть не более:

— в песчаных и гравелистых грунтах – 1,0м;

— в супесях – 1,25м;

— в суглинках и глинах – 1,5м.

Производство земляных работ на сыпучих грунтах, в отличие от связных грунтов, должны выполняться с откосами (Табл.1).

| Разработка вида грунта | Отношение высоты откоса к его заложению при глубине выработки, м | |

| до 1,5 | от 1,5 до 3,0 | |

| Насыпной | 1:0,25 | 1:1 |

| Песчаный и гравелистный | 1:0,5 | 1:1 |

| Супесчаный | 1:0,25 | 1:0,67 |

| Суглинистый | 1:0 | 1:0,5 |

| Глинистый | 1:0 | 1:0,25 |

| Лессовидный суглинок | 1:0 | 1:0,5 |

Чем отличается выемка от обыска? | Как проходит выемка в офисе?

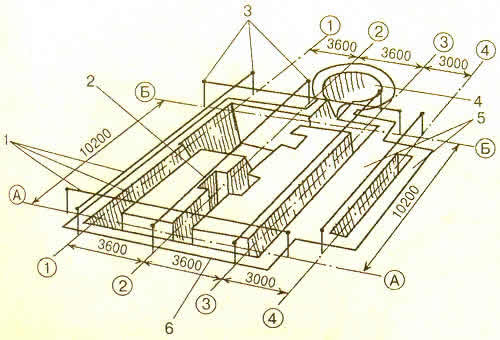

Траншеи для ленточного фундамента

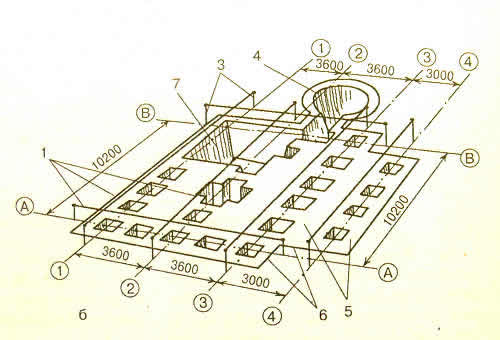

Траншеи для столбчатого фундамента

Обозначения:

2 — яма для фундамента печи;

3 — колышки для натяжения шнура;

4 — котлован для люфт-клозета;

5 — снятый растительный слой;

6 — граница планировки площадки строительства;

7 — котлован для подвала.

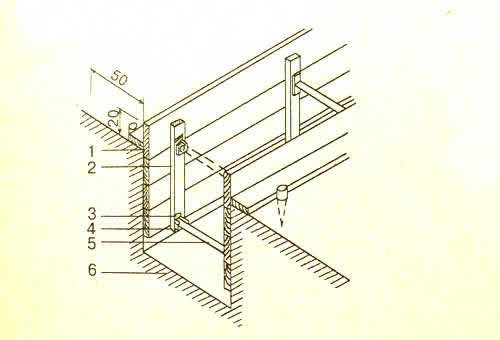

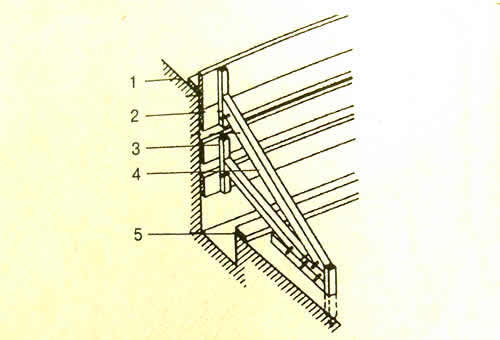

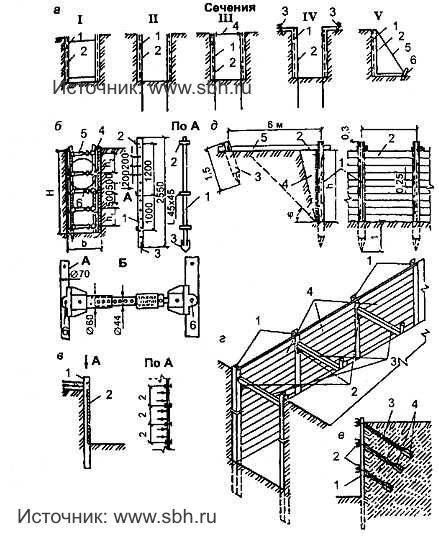

Укрепление траншей

Проведение земляных работ для несвязных грунтов таят в себе опасность разрушения стенок траншеи или котлована, особенно при продолжительных дождях. С этой целью разработка грунта котлована и траншей ведется с укреплением стенок при помощи досок

Обозначения:

1 — крепление из досок;

2 — опорный брус;

4 — опора;

5 — распорка;

Обозначения:

2 — крепление из досок;

3 — опорный брус;

5 — доска, ограничивающая котлован.

В случае возможных атмосферных осадков, следует по периметру котлована обустроить водоотводную канаву, так как попавшую в него воду обязательно следует удалить перед укладкой фундамента. Поэтому, кладку фундамента начинают сразу, как только закончится рытье котлована. В случае длительного перерыва между земляными работами и строительством фундамента, глубину траншеи лучше недобрать на 10-15см, и продолжить их перед самой закладкой фундамента.

Для столбчатого фундамента производство земляных работ удобнее проводить с помощью механического автобура, круглые ямы более устойчивы от обрушения чем квадратные.

Теперь, после прочтения статьи, вы сможете ответить на вопрос, что такое разработка грунта.

Источник: strou-dom.net

Виды земляных сооружений

В промышленном и гражданском строительстве земляные работы приходится выполнять при устройстве котлованов и траншей под фундаменты и подземные коммуникации, при возведении земляного полотна дорог, а также планировке площадок.

Выемки и насыпи, получаемые в результате разработки и перемещения грунта, называют земляными сооружениями. Они имеют следующие названия:

котлован — выемка шириной более 3 м и длиной не менее ширины;

траншея — выемка шириной менее 3 м и длиной, многократно превышающей ширину;

шурф — глубокая выемка с малыми размерами в плане;

насыпь — сооружение из насыпного и уплотненного грунта;

резерв — выемка, из которой берут грунт для возведения насыпи;

кавальер — насыпь, образуемая при отсыпке ненужного грунта, а также создаваемая для его временного хранения.

Земляные сооружения бывают:

· постоянные — насыпи дорог, плотины, дамбы, ирригационные и мелиоративные каналы, водоемы, планировочные площадки жилых кварталов, промышленных комплексов, стадионов, аэродромов и т. д.

· временные — выемки для прокладки подземных коммуникаций и устройства фундаментов, насыпи для временных дорог.

В зависимости от назначения земляных сооружений к ним предъявляют различные требования в отношении крутизны и тщательности отделки откосов, степени уплотнения и фильтрующей способности грунта, его устойчивости к размыванию и других механических свойств.

2 Способы обеспечения устойчивости земляных

Обеспечение устойчивости земляных сооружений является важнейшим требованием, предъявляемым к ним. Чтобы её обеспечить, земляные сооружения возводят с откосами необходимой крутизны. Крутизна откоса выемки или насыпи зависит главным образом от угла естественного откоса грунта. Её принимают в зависимости от глубины выемки или высоты насыпи, свойств грунта, их влажности, характера сооружений (постоянные или временные) и других факторов. Наибольшая допустимая крутизна откосов котлованов и траншей глубиной до 5 м, отрываемых в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (УГВ) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, регламентируемого СНиПами.

При напластовании различных видов грунтов (кроме растительного) крутизну откоса для всех пластов назначают по более слабому грунту (с меньшей крутизной).

Для отрывки выемок глубиной более 5 м крутизна откоса устанавливается по расчету исходя из значений угла внутреннего трения (сигма) и удельного сцепления грунта (с) с учётом нагрузки на берме откоса.

Однако не всегда имеется возможность отрывки котлована или траншей с наклонными откосами необходимой крутизны, чтобы обеспечить их устойчивость. Такое, в частности, может быть при отрывке выемок в стеснённых условиях городской застройки и тогда приходится их отрывать с вертикальными откосами.

Для предотвращения обрушения вертикальных стенок необходимо устраивать их временное крепление. При этом необходимо иметь в виду, что без креплений вертикальных стенок траншей и котлованов, расположенных выше УГВ, допускается при глубине их не более, м:

| в песчаных и крупнообломочных грунтах | 1,0 |

| в супесях | 1,25 |

| в суглинках и глинах (кроме очень прочных) | 1,5 |

| в очень прочных суглинках и глинах | 2,0 |

Способы и конструкции креплений вертикальных стенок котлованов и траншей зависят от их глубины и размеров, физических и гидрогеологических свойств грунтов, наличия динамических нагрузок у краёв выемки (от машин и механизмов) и принятых способов последующих работ (монтажа строительных конструкций, труб и т.п.).

В зависимости от конструктивного решения различают крепления следующих типов: распорные, консольные, консольно-распорные, консольно-анкерные, подкосные. Тип крепления выбирают в зависимости от назначения и размеров выемки, свойств грунтов, величины притока грунтовых вод и условий производства работ.

3 Основные способы разработки грунтов

Грунт при строительстве разрабатывают тремя основными способами: способом резания, гидромеханическим и взрывным способом.

Выбор того или иного способа преимущественно зависит от вида земляного сооружения и его размеров, вида грунта и гидрогеологических условий.

При разработке грунта и устройстве земляных сооружений любым из перечисленных выше способов используют соответствующий комплект машин, работающих в определенной технологической взаимосвязи. Комплект машин должен обеспечивать выполнение всех процессов непрерывным и равномерным потоком в течение всего времени производства работ при максимальной загрузке всех участвующих машин.

Машина, выполняющая основной объем работ, является ведущей. В зависимости от ее производительности определяют число и мощность других входящих в комплект машин.

Выбор машин основан на технико-экономическом расчете, позволяющем определить наиболее эффективное сочетание машин по стоимости и трудозатратам.

Разработка грунта резанием. Разработку грунта резанием осуществляют с использованием землеройных и землеройно-транспортных машин.

Землеройные машины режут грунт и перемещают его на небольшие расстояния с выгрузкой в отвал или на транспортные средства. К этим машинам относят экскаваторы различных типов — одноковшовые (прямая и обратная лопата, драглайн, грейфер), многоковшовые (цепные и роторные) и фрезерные.

Наибольшее применение в строительстве вследствие своей универсальности и хорошей маневренности получили одноковшовые экскаваторы с вместимостью ковша 0,15. 2 м3.

В зависимости от ходового устройства экскаваторы разделяют на гусеничные, пневмоколесные, автомобильные и шагающие с гидравлической, пневматической или электрической системой управления.

Они имеют комплект сменного оборудования, включающий прямую и обратную лопату, драглайн и грейфер (рис.7).

Рис. 7. Одноковшовые экскаваторы со сменным рабочим оборудованием: а—прямая лопата; б—обратная лопата; в—драглайн; г—грейфер; д—кран; е—сваебойный копер; ж—струг; з—планировщик откосов; и—рыхлитель грунта.

Кроме того, одноковшовые экскаваторы могут быть оснащены грузовым крюком, сваебойным оборудованием, стругом, приспособлением для планировки откосов и другими специальными устройствами.

Прямая лопата (рис.7,а) представляет собой открытый сверху ковш с режущим передним краем, жестко насаженный на рукоять, которая шарнирно соединена со стрелой. Опорожняют ковш, открывая его днище.

Экскаваторы с прямой лопатой используют при разработке грунта I. III групп, чаще, с погрузкой в транспортные средства, реже при отсыпке в отвал.

Такой экскаватор разрабатывает грунт, находящийся выше уровня его стоянки и поэтому всегда находится внизу котлована.

Обратная лопата (рис. 7,6) -это открытый снизу ковш с режущим передним краем, жестко насаженный на рукоять, которая шарнирно соединена со стрелой. Грунт разгружают, опрокидывая ковш.

Рабочая зона экскаватора с обратной лопатой расположена ниже горизонта стояния, что позволяет разрабатывать переувлажненный грунт. Экскаватор особенно удобен при разработке котлованов небольшой глубины.

Ковш драглайна (рис. 7,в) имеет гибкую канатную подвеску, с помощью которой его крепят к удлиненной стреле кранового типа и забрасывают в выемку на расстояние, несколько превышающее длину стрелы.

К ковшу крепят также тяговый канат, позволяющий осуществлять наполнение и опорожнение ковша.

Драглайном можно разрабатывать грунты, находящиеся под слоем воды. Наибольшей производительности его достигают при работе в отвал, так как гибкая подвеска затрудняет наводку ковша при погрузке в транспортные средства.

Грейфер (рис. 7,г) представляет собой ковш с двумя или более челюстями, смыкающимися с помощью индивидуального канатного или гидравлического привода. Его, как и ковш драглайна, навешивают, используя систему канатов на удлиненную стрелу крана. С помощью грейфера можно разрабатывать выемки с вертикальными стенками. Применяют грейфер при разработке грунтов малой плотности (I и II групп), выемке песка и гравия из-под воды, а также на погрузочно-разгрузочных работах.

Место работы экскаватора называют экскаваторным забоем, параметры которого зависят от марки экскаватора, вида транспорта и принятой схемы разработки грунта.

Высота (глубина) забоя должна обеспечивать заполнение ковша экскаватора за одно черпание. Если высота забоя относительно мала (например, при разработке планировочной выемки), то целесообразно использовать; экскаватор вместе с бульдозером. Последний разрабатывает грунт и перемещает его к рабочему месту экскаватора, обеспечивая для него достаточную высоту забоя.

Применение рациональных приемов работы в правильно назначенном забое позволяет обеспечить наивысшую производительность машин при минимальной себестоимости земляных работ.

Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами. Разработку грунта экскаваторами с прямой лопатой ведут лобовой и боковой проходкой. В лобовом забое (рис. 8,а,б,в) экскаватор разрабатывает грунт впереди себя и грузит его на транспортные средства, подаваемые к экскаватору сзади по дну забоя то с одной, то с другой стороны от оси проходки.

В боковом забое (рис. 8,г) экскаватор разрабатывает грунт по одну сторону от оси проходки и грузит его на транспортные средства, подаваемые по другую сторону.

Глубокие выемки разрабатывают в несколько ярусов. За ярус принимается высота забоя данного типа экскаватора.

Рис. 8. Схема разработки котлованов одноковшовыми экскаваторами.

а — лобовая проходка прямой лопаты с односторонней погрузкой грунта в самосвалы;

б — то же, с двухсторонней погрузкой,

в — то же, с зигзагообразным перемещением экскаватора,

г — боковая проходка,

д. — торцовая проходка обратной лопаты или драглайна;

е — то же, при большей ширине котлована,

ж — то же, с зигзагообразным перемещением экскаватора,

з. — боковая проходка,

и — продольно-челночная проходка драглайна

Обратной лопатой экскаватор разрабатывает грунт «на себя» с торцовой или боковой проходкой. При торцовом забое (рис. 8,д,е,ж) экскаватор перемещается по оси отрываемой им траншеи или котлована, попеременно разрабатывая грунт то с одной, то с другой стороны в зависимости от того, куда подходят транспортные средства. Если грунт разрабатывают с одной стороны оси движения экскаватора, то образуется боковой забой (рис. 8,з).

Экскаваторы с обратной лопатой целесообразно применять для отрывки траншей и котлованов глубиной до 6 м.

Экскаватор, оборудованный драглайном, разрабатывает грунт аналогично экскаватору с обратной лопатой. Но более эффективной схемой разработки является челночная, так как ковш драглайна имеет гибкую подвеску. При этой схеме транспортные средства подходят по дну котлована и угол поворота экскаватора при выгрузке грунта будет минимальным (рис. 8,и).

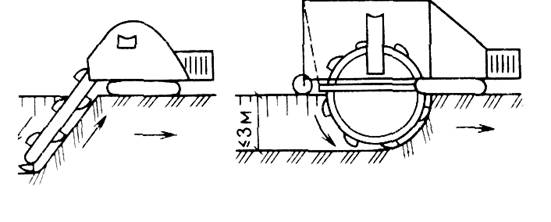

Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами.Многоковшовые экскаваторы являются машинами непрерывного действия и отличаются высокой производительностью. Рабочим органом у них являются ковши, насаженные через равные интервалы на замкнутой цепи или колесе (ротор), в зависимости от чего различают экскаваторы цепные и роторные (рис. 9).

Рис. 9. Разработка грунта многоковшовыми экскаваторами а — цепным; б — роторным

По характеру перемещения рабочего органа относительно направления движения экскаваторы бывают продольного и поперечного черпания. Экскаваторы продольного черпания (цепные и роторные) используют для устройства траншей небольших размеров; экскаваторы поперечного черпания — для разработки котлованов и траншей большого сечения, планировки откосов, при работе в карьерах. При устройстве траншей вдоль трассы выполняют планировку поверхности бульдозером на ширину хода многоковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия способны разрабатывать грунты I. III групп, не содержащие камней, пней и крупных включений.

Разработка грунта землеройно-транспортными машинами. Землеройно-транспортные машины за один цикл разрабатывают грунт, перемещают его, разгружают в насыпь или кавальер и возвращаются в забой порожняком. Основными землеройно-транспортными машинами являются скреперы, бульдозеры и грейдеры.

Скреперы отличает высокая производительность. Их используют при разработке котлованов и на планировочных работах в грунтах I. IV групп. Плотные грунты перед разработкой скрепером предварительно рыхлят. Толщина разрабатываемого за один проход слоя грунта зависит от мощности скрепера и составляет 120. 320 мм.

Рабочим органом скрепера является ковш с ножевым устройством, расположенным в нижней его части, которым при движении осуществляют послойное резание грунта с одновременным перемещением его в ковш. Разгружают ковш с одновременным разравниванием грунта слоем толщиной 220—550 мм также при движении скрепера.

Скреперы бывают прицепными с вместимостью ковша 2,25. 10 м3, работающие в сцепе с трактором-тягачом, и самоходными с вместимостью ковша 8 м3 и более. Самоходные скреперы являются более совершенными машинами. Они обладают хорошей маневренностью и высокой скоростью передвижения.

Схема работы скрепера зависит от взаимного расположения выемок и насыпей. Простейшей является схема работы по эллипсу (рис. 10,а). Но в этом случае машина делает поворот только в одну сторону, что приводит к неравномерному износу рабочих частей скрепера. Для устранения этого явления используют схему работы скрепера по «восьмерке» (рис.

10,6).

Рис. 10. Схема разработки грунта скреперами а—проходка по эллипсу; б—то же, по восьмерке; в—сдвоенная проходка по эллипсу при двух насыпях; г—то же, при двух выемках; 1—участок загрузки; 2—груженый скрепер; 3—участок разгрузки; 4—порожний скрепер

Эта схема в два раза уменьшает число полных разворотов скрепера, что повышает его производительность.

При чередовании насыпи и выемки наиболее эффективной схемой работы скрепера является сдвоенная проходка (рис. 6.10.в.г). Дальность транспортировки грунта прицепными скреперами — до 1000 м, самоходными — до 3000 м.

Бульдозерами разрабатывают грунт в неглубоких и протяженных выемках и резервах для перемещения его в насыпь на расстояние до 100 м. Бульдозерами также обваловывают, разравнивают и планируют грунт, зачищают дно котлованов после экскаваторной разработки. Они часто входят в комплект оборудования, обеспечивающего комплексную механизацию земляных работ, разравнивая грунт, доставляемый различными транспортными средствами.

Разработку выемок бульдозером ведут ярусами, равными толщине слоя, снимаемого за один проход. При этом обеспечивают работу бульдозера под уклон.

На планировочных работах грунт разрабатывают преимущественно траншейным или послойным способом.

В первом случае ярусы глубиной 400. 500 мм разрабатывают траншеями шириной в отвал бульдозера, оставляя между ними нетронутый грунт полосами 400. 600 мм (рис. 11,а). Их срезают бульдозером в последнюю очередь.

Рис. 11. Схема разработки грунта бульдозерами траншейным (а) и послойным (б).

При послойном способе грунт разрабатывают слоями, на толщину снимаемой стружки за один проход бульдозера, последовательно по всей ширине выемки или отдельной ее части (рис. 11,6).

При дальности перемещения грунта более 40 м применяют способ разработки с промежуточным валом, а также спаренную работу двух бульдозеров. Отсыпку грунта в насыпи ведут послойно, начиная с более удаленной точки от места забора.

Грейдерами осуществляют планировку территории, устройство откосов земляных сооружений и протяженных насыпей высотой до 1 м, профилируют дорожное полотно, отрывают кюветы. Плотные грунты перед их разработкой грейдером рыхлят тракторным рыхлителем или плугом. Грейдеры используют при перемещении грунта на небольшие расстояния.

Источник: studopedia.ru

Выемка в строительстве что это

Таблица 11.2 РАСЧЕТНАЯ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КРУТИЗНА ОТКОСОВ

Таблица 11.3 ДОПУСТИМАЯ КРУТИЗНА ОТКОСА В ОБВОДНЁННЫХ ГРУНТАХ

Однако не всегда имеется возможность отрывки котлована или траншей с наклонными откосами необходимой крутизны, чтобы обеспечить их устойчивость. Такое, в частности, может быть при отрывке выемок в стеснённых условиях городской застройки и тогда приходится их отрывать с вертикальными откосами.

Для предотвращения обрушения вертикальных стенок необходимо устраивать их временное крепление. При этом необходимо иметь в виду, что без креплений вертикальных стенок траншей и котлованов, расположенных выше УГВ, допускается при глубине их не более, м:

| в песчаных и крупнообломочных грунтах | 1,0 |

| в супесях | 1,25 |

| в суглинках и глинах (кроме очень прочных) | 1,5 |

| в очень прочных суглинках и глинах | 2,0 |

Статья подготовлена и представлена в цифровом виде компанией «SBH COTPAHC»

Способы и конструкции креплений вертикальных стенок котлованов и траншей зависят от их глубины и размеров, физических и гидрогеологических свойств грунтов, наличия динамических нагрузок у краёв выемки (от машин и механизмов) и принятых способов последующих работ (монтажа строительных конструкций, труб и т.п.).

В зависимости от конструктивного решения различают крепления следующих типов: распорные, консольные, консольно-распорные, консольно-анкерные, подкосные (рис. 11.2, а). Тип крепления выбирают в зависимости от назначения и размеров выемки, свойств грунтов, величины притока грунтовых вод и условий производства работ.

По характеру конструктивного исполнения и степени оборачиваемости крепление может быть инвентарным и стационарным (из отдельных элементов), сплошным или с прозорами.

Распорные крепления наиболее распространены. Они применяются для траншей глубиной до 3 м и состоят из щитов (сплошных или с прозорами), стоек (или прогонов), раздвижных винтовых распорок или рам. На рис. 11.2, б приведён инвентарный вариант исполнения крепления.

Такое крепление состоит из деревянных щитов 2 х 0,5 м, вертикально соединённых брусьев 80 х 150 мм, металлических стоек из труб диаметром 70 мм с отверстиями для крепления разжимных телескопических распорок. Крепление стен производят сразу же после отрывки траншеи.

Консольные (рис. 11.2, в) и консольно-распорные (рис. 11.2, г) крепления используются при глубинах отрывки 3 м в слабых водонасыщенных грунтах. Конструктивными элементами креплений этого типа являются: металлические стойки-сваи, сплошная забирка из досок и распорки между стойками.

Консольно-анкерные крепления (рис. 11.2, д) в отличие от консольных имеют анкеры, состоящие из якорей и тяжей к стойкам. Якоря обычно устанавливают от бровки на расстоянии не менее 1,5 h (где h — глубина выемки), а их количество определяют по расчёту.

Шпунтовые ограждения стен являются разновидностью консольных ограждений и устраиваются при глубоких котлованах, большом боковом давлении грунта, сложных гидрогеологических условиях. Шпунтовые ограждения представляют собой сплошные стенки из предварительно погруженных в грунт стальных или деревянных шпунтин с замковыми соединениями. Существует три варианта исполнения шпунтовых ограждений: консольное, распорное и анкерное (рис. 11.2, е).

Подкосные крепления используются для крепления стен котлована и состоят из забирки, стойки, подкоса, лежня и упорного якоря. Крепления такого типа затрудняют работы в котловане и поэтому применяются редко.

Абзац добавлен компанией SBH COTPAHC и не являлся частью оригинала.

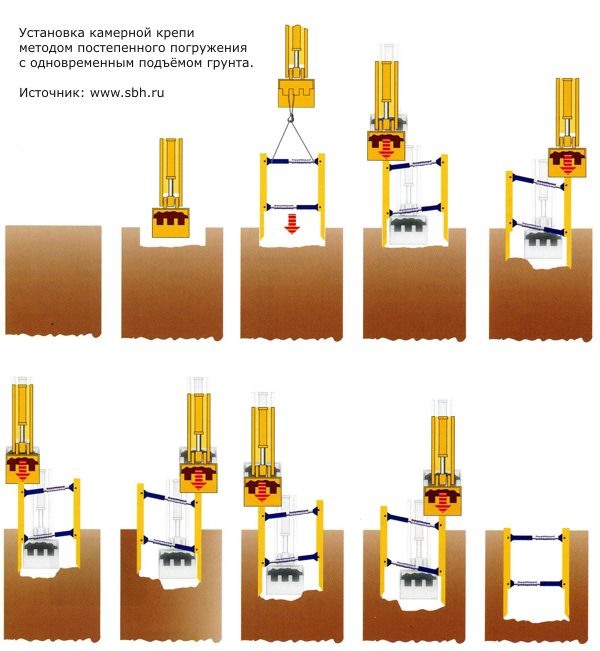

Современые распорные крепления изготавливаются полностью из стали. В их конструкции не используются дерево, деревянные брусья, уголки, металлические стойки из труб или деревянные щиты — как морально устаревшие и ненадежные. Устаревшие крепления иногда собираются вручную из подручных материалов и используются ограниченными в финансах строительными фирмами или на объектах с недостаточным финансированием в качество работ.

Современные инвентарные крепления позволяют вести укрепление траншей методом постепенного погружения с одновременным подъёмом грунта — что увеличивает безопасность работ, позволяет работать в максимально узкой выемке и иногда — в плывунах — является единственным возможным методом укрепления стенки выемки максимально быстрым способом.

Полностью стальная гибкая конструкция позволяет использовать современные распорные крепления в траншеях до глубины 6 метров, а тяжелые крепи SBH — до 12 метров, что полностью обеспечивает укрепление выемок на любых объектах, где идет прокладка коммуникаций открытым способом.

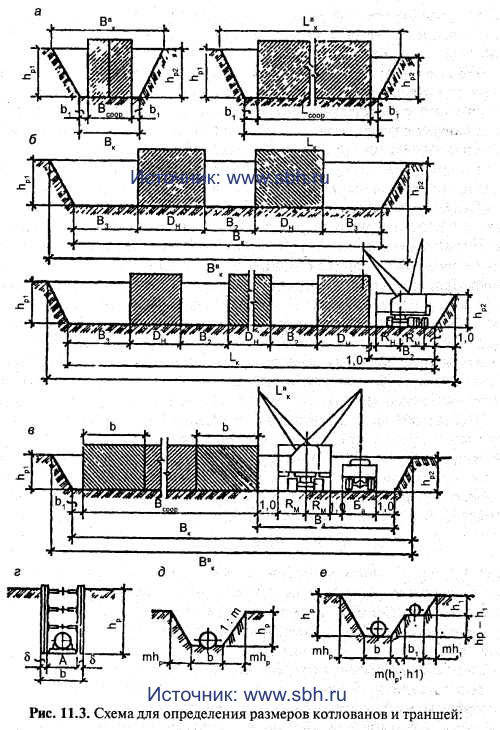

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ.

Чтобы определить объёмы земляных работ по устройству под водопроводно-канализационные сооружения или траншеи для прокладки сетей водопроводов и коллекторов, необходимо знать их основные размеры — ширину, длину и глубину.

Размеры котлованов определяют исходя из общих размеров сооружений в плане, глубины его заложения, крутизны откосов, а также принятых методов выполнения основных производственных процессов. При этом важно учесть: схему возведения будущего сооружения, определяющую схему движения кранов и других машин при монтаже сборных или возведении монолитных сооружений: схемы доставки и раскладки конструкций в монтажной зоне, установки опалубки, лесов и подмостей.

Поскольку при устройстве систем водоснабжения и водоотведения строят заглубленные и чаще всего ёмкостные сооружения прямоугольной или круглой в плане формы, которые фактически отличаются друг от друга только своими размерами и внутренними конструктивными элементами, то независимо от их назначения и принадлежности (но учитывая общие размеры сооружений) можно выделить следующие четыре основные схемы их возведения:

Схема I (кольцевая) — кран и транспортные средства при возведении сооружения перемещаются вокруг него по берме котлована, не заезжая на его дно; схема II — механизмы движутся по дну котлована за пределами сооружения, по его периметру; схема III — механизмы в процессе строительства сооружения перемещаются непосредственно по его днищу; схема IV предусматривает монтаж сооружения одновременно, т.е. параллельно работающими двумя кранами, при котором конструкции крайних стен и примыкающего пролёта сооружения монтируется первым краном с передвижением его и транспортных средств по берме котлована, а конструкции внутри сооружения — вторым краном, предвигающимся по днищу сооружения.

Источник статьи: www.sbh.ru

По схеме I возводят обычно небольшие сооружения, ширина которых в плане или диаметр не превышают 15 м (В соор

B к =В соор + 2b 1 ; L к = L соор + 2b 1 ,

где В соор , L соор — ширина и длина возводимого сооружения по наружному периметру; b 1 — ширина свободного пространства между подошвой откоса выемки и выступающей частью днища сооружения (принимается по условиям теехники безопасности и удобства работ не менее 0,5 м).

По схеме II возводят сооружения средних габаритов, размеры которых в плане превышают 15 м (B соор >15 м) при значительном их заглублении и большой массе монтажных элементов. Размеры котлована при этом должны быть достаточными для размещения сооружений, а также для проезда кранов и транспорта вокруг них по дну выемки (рис. 11.3, б) и для раскладки сборных конструкций по фронту работ:

| а — котлованов малых размеров в плане (В соор б — то же, средних (В соор >15 м); в — то же, больших (В соор >15n, м); г — траншей с вертикальными стенками и креплениями; д — трапецеидальных; е — сложного сечения и совмещённой прокладке трубопроводов. |

B к = D н n + (n-1)B 2 + 2B 3 ;

L к = D н n 1 + (n 1 -1)B 2 + 2B 3 ,

где D н — диаметр или размер сооружения по наружному периметру; n, n 1 — число сооружений или секций в одном ряду соответственно в поперечном и продольном направлениях; B 2 — расстояние между сооружениями в свету; B 3 — уширение котлована по дну для безопасного выполнения монтажных работ и движения транспорта:

B 3 = 1 * 2 + 2R м = 2(1 + R м ),

где 1 — просвет между движущимся краном и сооружением (или откосом выемки), м; R м — радиус поворота машинной платформы крана.

По схеме III обычно строят крупные сооружения (рис. 11.3, в), размеры которых в плане в несколько раз (n) превышают 15 м (B соор >15n, м). В этом случае размеры котлована:

B к = B соор + b 1 + B 4 ; L к = L соор + 2l 1 ;

где B 4 — уширение котлована для монтажа конструкций последней секции сооружения (рис. 11.3, в); l 1 — уширение котлована в торцах сооружения для заезда и выезда крана и транспортных средств (принимается равным 6-7 м и зависит от радиуса их поворота);

B 4 = 1*3 + 2R м + Б а ,

где Ба — ширина базы грузовых автомашин на уровне кузова (габарит).

По схеме IV строят крупные сооружения при В соор >15n, м. Размеры котлованов, поскольку уширение их дна на величине B 3 или B 4 не требуется, могут быть определены по формулам, применяемым при схеме I. Размеры котлованов поверху определяют исходя из их размеров понизу B к , L к глубину выемки H и принятых коэффициентов заложения откоса m для соответствующих грунтов и глубин котлованов

B к в = B к + 2mH; L к в = 2mH.

Размеры траншей. Наименьшую ширину траншеи по дну B тр.min (согласно СНиПу) следует принимать в зависимости от типа и диаметра прокладываемых труб, способа их укладки (табл. 11.4).

Таблица 11.4 НАИМЕНЬШАЯ ШИРИНА ТРАНШЕИ ПО ДНУ

D + 0,3,

но не менее 0,7

1,5D

D + 0,5

D + 0,8

D + 1,4

D + 0,6

D + 1,0

D + 1,4

D + 0,8

D + 1,2

D + 1,4

Принятую по данной таблице ширину траншеи по дну (В тр ), если её предполагается разрабатывать одноковшовым экскаватором, необходимо проверить ширину ковша принятого экскаватора, которая в зависимости от его вместимости, м 3 , может быть определена по формуле

где q — вместимость ковша выбранного экскаватора, м 3 .

При этом надо иметь в виду, что при разработке траншей одноковшовыми экскаваторами их ширина должна быть не меньше ширины режущей кромки ковша экскаватора с добавлением в песчаных грунтах и супесях 0,15 м, в глинах и суглинках 0,10 м.

Если получится, что ширина траншеи меньше величины b к с добавлением этих запасов, то необходимо либо принимать экскаватор с меньшей шириной ковша, т.е. меньшей ёмкости, или увеличивать проектную ширину траншеи, что повлечёт за собой увеличение объёмов земляных работ.

Источник статьи: www.sbh.ru

Ширина траншей по дну при диаметре труб свыше 3,5 м, а также на кривых участках трассы устанавливается проектом. Ширина траншеи поверху определяется крутизной её откосов. Глубина траншеи зависит от глубины заложения труб, которая во всех случаях должна быть на 0,5 м больше расчётной глубины промерзания грунта. Продольный уклон траншеи устанавливается проектом в зависимости от назначения трубопровода. Для заделки стыковых соединений труб в траншеях отрывают приямки необходимых размеров, указанных в СНиПе.

Статья подготовлена и представлена в цифровом виде компанией «SBH COTPAHC»

4. ПОДСЧЁТ ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

Подсчёт объёмов земляных работ по устройству выемок (котлованов, траншей) и насыпей при известных размерах достаточно прост. При сложных формах выемок и насыпей их разбивают на ряд более простых геометрических тел, которые затем суммируют. Подсчёт объёмов земляных работ необходим для того, чтобы обоснованно выбрать методы и средства их выполнения, установить необходимость отвозки или возможность распределения вынутого из котлованов или траншей грунта на прилегающей территории и последующего его использования для устройства обратных засыпок, определить стоимость и продолжительность производства земляных работ.

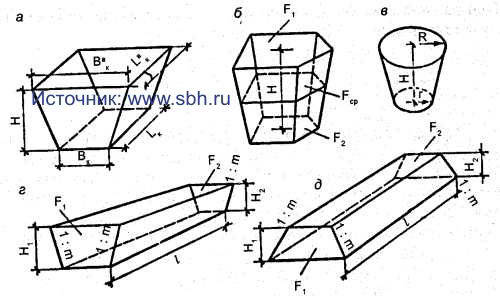

Определение объёмов котлованов. Уточнив по приведённым выше формулам размеры котлована понизу В к и L к , назначив крутизну откосов m и зная глубину котлована H, определяют размеры котлована поверху B к в , L к в и затем вычисляют объём грунта, подлежащего разработке при устройстве котлована.

| Рис. 11.4 Схема для определения объёмов земляных работ при устройстве котлованов различной формы, траншей, насыпей:

а, б, в — котлованы прямоугольные, многоугольные, круглые; |

Объём котлована Vк прямоугольной формы с откосами (рис. 11.4, а) определяют по формуле опрокинутой усечённой пирамиды (призматоида):

где B к и L к — ширина и длина котлована по дну, м; B к в и L к в — то же, поверху; H — глубина котлована, м.

Объём котлована, имеющего форму многоугольника с откосами (рис. 11.4, б),

V к = H/6*(F 1 + F 2 + 4F ср ),

![]()

где F 1 и F 2 — площади дна и верха котлована, м; F ср — площадь сечения по середине его высоты, м2.

Объём квадратного котлована с откосами определяют по формуле опрокинутого призматоида:

Объём круглого в плане котлована с откосами (рис. 11.4, в) определяют по формуле опрокинутого усечённого конуса:

где R и r — радиусы верхнего и нижнего оснований котлована.

Котлованы для сооружений, состоящих из цилиндрической и конической частей (радиальные отстойники, метантенки и др.), которые обычно возводятся группами, т.е. по несколько в одном котловане, отрывают в два этапа: вначале устраивают общий прямоугольный котлован с размерами B к , L к понизу и B к в , L к в поверху от отметки заложения их цилиндрической частей, а затем делают углубления для конических частей сооружения. Соответственно и объёмы земляных работ определяют в два этапа: вначале рассчитывают объём общего прямоугольного котлована по приведённым выше формулам, а затем объём конических углублений с использованием приведённой формулы усечённого конуса.

При расчётах объёмов земляных работ следует также учитывать объёмы въездных и выездных траншеё:

где Н — глубина котлована в местах устройства траншей, м; b — ширина их понизу, принимаемая равной при одностороннем движении 4,5 м и при двухстороннем — 6 м; m — коэффициент откоса (уклона) въездной или выездной траншеи (от 1: 10 до 1 : 15).

Общий объём котлована с учётом въездных и выездных траншей: V общ = V к + nV в.тр. ,

где V к — объём собственно котлована, м 3 ; n — количество въездных и выездных траншей; V в.тр. — их объём, м 3 .

Из общего объёма котлована следует выделить объём работ по срезке растительного слоя, которую обычно производят бульдозером или скрепером, а также объём работ по срезке недобора, который оставляют у дна котлована, разрабатываемого экскаватором, чтобы не нарушить целостность и прочность грунта у основания, на которое опирается сооружение.

Объём срезки растительного слоя можно определить по формуле:

V с = V с к + V с р ,

где V с к — объём срезки грунта в пределах котлована, м 3 ; V с р — то же, в пределах рабочей зоны, м 3 .

V с к = B к в L к в t с ,

где B к в , L к в — ширина и длина котлована поверху, м; t с — толщина срезаемого слоя, принимаемая равной 0,15-0,20 м.

где B — ширина рабочей зоны на берме котлована, необходимая для складирования материалов, конструкций и движения строительных машин, принимаемая равной 15-20 м; l — протяженность рабочей зоны, м.

Объём работ по зачистке недобора по дну котлована равен:

V з.к = B к L к h н ,

где B к , L к — ширина и длина котлована понизу, м; h н — толщина недобора, м.

Толщина недобора при отрывке котлованов одноковшовыми экскаваторами определяют в зависимости от вида рабочего оборудования экскаватора и вместимости его ковша по табл. 11.5.

Таблица 11.5 ДОПУСТИМЫЕ НЕДОБОРЫ ГРУНТА ПО ДНУ КОТЛОВАНОВ И ТРАНШЕЙ

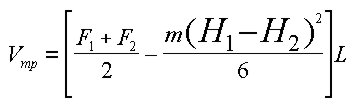

Для определения объёмов траншей продольный профиль траншеи делят на участки с одинаковыми уклонами, подсчитывают объёмы грунта для каждого из них и затем суммируют.

Объём траншеи с вертикальными стенками

V тр = B тр (H 1 + H 2 )L/2 или V тр = (F 1 + F 2 )L/2,

где B тр — ширина траншеи; H 1 и H 2 — глубина её в двух крайних поперечных сечениях; F 1 и F 2 — площади этих сечений; L — расстояние между сечениями.

Объём траншеи с откосами (рис. 11.3, д) можно определить по вышеприведённой формуле, при этом площади поперечных сечений

F 1,2 = (B тр + mH 1,2 )H 1,2 .

Более точно объём траншеи с откосами можно определить по формуле Винклера:

Для определения объёма траншей, предназначенных для совмещённой прокладки сетей (см. рис. 11.3, е), площадь их поперечного сечения вычисляют как сумму площадей траншеи полного сечения для трубопровода глубокого заложения и дополнительной траншеи для трубопроводов меньшего заложения. с основанием B тр1 , равным B тр1 = D н + 2*0,2 м(где D н — наружный диаметр трубопровода).

Для удобства подсчёта объёма земляных работ трассу трубопровода разбивают через определённые расстояния (через 100-200 м) на участки (пикеты) и вначале определяют объёмы работ на участках, а затем, суммируя их, определяют объём земляных работ. При этом целесообразно использовать так называемый табличный метод подсчёта земляных работ. С этой целью, определив ширину траншеи по дну (B тр ), разбив трассу на пикеты через l м и определив глубины траншей (H) на каждом пикете (путём построения продольного профиля трубопровода) и определив коэффициенты крутизны откосов (поперечных сечений на каждом из них (m), зная вид залегающих грунтов и глубины выемки, данные записывают в таблицу (табл. 11.6).

Таблица 11.6 ТАБЛИЦА ПОДСЧЁТА ОБЪЁМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕИ С НАКЛОННЫМИ ОТКОСАМИ

Объём земляных работ на каждом участке в графе 8 определяют путём умножения данных графы 6 на данные графы 7 и затем их суммируют.

При отрывке траншей экскаваторами у дна их также оставляют необходимый недобор грунта, который в основном зачищают вручную. Кроме этого на дне траншей устраивают приямки, облегчающие работы по заделке стыков труб. Приямки также чаще всего отрывают вручную.

Объём земляных работ по зачистке дна траншеи определяют по формуле: V з.т. = B тр Lh н ,

где B тр — ширина траншеи по дну, м; L — общая длина траншеи, м; h н — толщина недобора (см. табл. 11.5).

Объём работ по устройству приямков на дне траншеи

где a, b, c — размеры, м (принимается по СНиПу); L — протяжённость трубопровода, м; l — длина трубы или трубной секции, м.

Несущая способность труб в значительной мере зависит от характера опирания их на основание. Так, на пример, трубы, уложенные в грунтовое ложе с углом охвата 120 град., выдерживают нагрузку на 30-40% большую, чем трубы, уложенные на плоское основание. Поэтому на дне траншеи перед укладкой труб целесообразно вручную или механизированным способом устраивать, т.е. нарезать специальное овальное углубление (ложе) с углом охвата труб до 120 градусов.

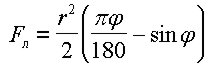

Объём земляных работ по устройству ложа или выкружки на дне траншеи для укладки труб может быть определён по формуле:

где — F л — площадь поперечного сечения ложа (выкружки), м 2 ; L — длина траншеи, м.

Площадь сечения ложа (выкружки) можно определить по геометрической формуле площади сегмента, каковым фактически и является грунтовое ложе. Исходя из этого,

где r — радиус трубопровода, т.е. D/2, м; Фи — угол охвата трубы, град.

Объём грунта по срезке растительного слоя на трассе трубопровода определяется по формуле:

V с = V с т + V с р ,

где — V с т — объём работ по срезке растительного слоя в пределах траншеи, м 3 ; V с р — то же, в пределах рабочей зоны, м 3 .

где F c i — площадь срезки растительного слоя в пределах контура траншеи между пикетами, м 2 ; H с — толщина растительного слоя, м (принимается равной 0,15-0,2 м).

![]()

где B тр , m — то же, что и в предыдущих формулах; H 1 , H 2 — глубины траншеи на смежных пикетах, м; l i — расстояние между пикетами, м.

где B — ширина рабочей зоны, м (принимается равной 15-25 м); Hс — толщина растительного слоя, м; L — общая длина трубопровода, м.

Объём грунта, разарбатываемого экскаватором, определяется по формуле

V э = V тр — (V с т + V з )

Объём грунта, необходимый для частичной засыпки труб и обратной засыпки траншей (V о ) с учётом коэффициента остаточного разрыхления (К ор ), определяется по формуле

где К ор определяется по ЕНиР Сб.Е2, прил. 2; V т — объём грунта, вытесняемый трубопроводом и вывозимый за пределы площадки,

где D н , L — наружный диаметр трубы и общая длина трубопровода, м; 1,05 — коэффициент увеличения объёма вытесняемого грунта за счёт раструбов (учитывается при прокладке раструбных труб).

Объём насыпей (см. рис. 11.4, д) можно вычислять по тем же фомулам, что и выемок, учитывая форму насыпи (призматоид, усечённый конус и т.п.). Потребное количество грунта для возведения насыпи в плотном теле определяют с учётом коэффициента остаточного разрыхления. При больших уклонах, значительной неровности рельефа и особенно при устройстве насыпей на косогорах объёмы земляных работ подсчитывают, разбивая насыпи на участки более простой геометрической формы.

Для подсчёта объёмов работ при вертикальной планировке применяют методы поперечных сечений, четырёхгранных и трёхгранных призм. Площадку, подлежащую планировке, на плане с горизонталями с горизонталями разбивают на элементарные участки, объёмы работ по которым суммируются. Метод поперечных сечений (поперечников) используют при ровном рельефе и для ориентировочных подсчётов. В характерных сечениях рельефа вычерчивают поперечные профили (на расстоянии друг от друга не более 100 м) и затем определяют площади каждого из них, а также объёмы грунта между ними.

Метод четырёхгранных призм предусматривает разбивку площадки на прямоугольники или квадраты (рис. 11.5, а,б) со сторонами а (20-100 м). Объёмы выемок или насыпей, заключённые в отдельных прямоугольных призмах,

где а — сторона квадрата; h 1 , h 2 , h 3 , h 4 — отметки в углах квадратов.

Отметки со знаком «-» указывают на необходимость устройства насыпи, а со знаком «+» — выемки. Общий объём насыпи (выемки) определяют как сумму частных объёмов призм и их частей, лежащих в пределах участка насыпи (выемки).

Метод трёхгранных призм применяют при неровном рельефе (с замкнутыми горизонталями). Объём работ подсчитывают путём разбивки прямоугольников или квадратов диагоналями на треугольники. При этом методе достигается наибольшая точность подсчётов.

После возведения в котловане сооружения пустоты с боков его (пазухи), включая въездные и выездные траншеи, подлежат засыпке грунтом. Объём засыпки пазух котлована Vзас.к определяют разностью общего объёма котлована V общ и объёмом заглублённой части сооружения V зч т.е. V зас.к = Vобщ — V з.ч Если сооружения выступает над поверхностью земли на 0,8. 1 м, вокруг них делают обсыпку грунтом.

Объём обсыпки V обс вычисляют как объём усечённой пирамиды V у.п за вычетом объёма обсыпаемой части сооружения V обс.ч в пределах высоты h обс (рис. 11.5, в), т.е. V обс = V у.п. — V обс.ч . Над сооружениями с перекрытиями (резервуарами, горизонтальными отстойниками и др.) сверху устраиваются насыпи. Объём насыпи над сооружениями подсчитывают как объём усечённой пирамиды насыпи за вычетом объёма части сооружения, попадающей в тело насыпи (рис. 11.5, г).

Общий объём грунта, укладываемого в резерв на барме котлована, должен включать объём грунта для обратной засыпки пазух, обсыпки сооружений и устройства насыпи над ними. Излишек грунта подлежит вывозке.

Распределение грунта на основе баланса земляных масс. Сравнение объёмов земляных работ по устройству выемок и насыпей на строительной площадке представляет собой баланс земляных масс, который может быть активным, если объём выемок превышает объем насыпей, и пассивным, если объем выемок меньше объема насыпей. В первом случае излишний грунт вывозят со строительной площадки в отвалы, во втором — недостающий для устройства насыпей грунт завозят со стороны.

Поскольку вывозка грунта за пределы площадки нежелательна, так как она повышает сроки и стоимость строительства, следует стремиться к тому, чтобы весь грунт из выемок укладывался без остатка в насыпи, т.е. чтобы на площадке соблюдался нулевой баланс. Для получения такого равенства нужно определить оптимальную отметку планировки площадки, при которой будет достигнут нулевой баланс земляных масс.

Оптимальная отметка планировки, по обе стороны которой (сверху и снизу) будут находиться равные объёмы выемки и насыпи при подсчете объемов по квадратам (см. рис. 11.5, а,б), определяется по формуле

где H 1 , H 2 , H 3 , H 4 — отметки естественной поверхности площадки в вершинах, общих соответсвенно для одного, двух, трех и четырех квадратов, м; n — количество квадратов в пределах площадки.

При планировке площадки комплекса сооружений оптимальную отметку планировки необходимо скорректировать с учетом дополнительных объёмов грунта, необходимого для устройства постоянных сооружений, и объёмов грунта, вытесняемого подземными частями возводимых сооружений и коммуникаций. Поправка к этой отметке может быть определена по формуле

где V i — дополнительный объём грунта (принимается с плюсом, когда имеется излишек, и с минусом — при недостатке грунта), м 3 ; F — площадь планируемого участка, м 2 .

После окончания подсчёта все объемы земляных работ сводят в специальную ведомость, называемую сводным балансом земляных масс и состоящую из двух частей: левой — приход грунта (П) и правой — расход грунта (Р). При П>Р баланс положительный, т.е. активный, при П Статья подготовлена и представлена в цифровом виде компанией «SBH COTPAHC»

5. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

До начала производства основных работ по устройству земляных сооружений выполняют подготовительные работы: внеплощадочные и внутриплощадочные. К внеплощадочным подготовительным работам можно отнести строительство подъездных дорог, линий связи и электропередачи, выполнение вскрышных работ на участках, отведённых под карьеры и резервы, к внутриплощадочным — восстановление и закрепление геодезической разбивочной основы; расчистку территории стройплощадки; инженерную подготовку площади с выполнением работ по планировке, осушению и обеспечению стоков дождевых вод, устройству временных (или постоянных) дороги коммуникационных сетей; установку временных инвентарных бытовых помещений для обогрева рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.

Подготовительным работам предшествуют организационные мероприятия на получение от заказчика-застройщика разрешительной документации на отвод земельных участков; ведение строительных работ; использование существующих транспортных и инженерных коммуникаций; вырубку деревьев и др.

Геодезические работы в строительстве включают создание разбивочной основы и проведение разбивочных работ в ходе строительства. Последние выполняет строительная организация.

Создание геодезической разбивочной основы является обязанностью заказчика и предполагает устройство разбивочной сети и разбивку красных линий (контуров) строительной площадк, нанесение внешней и внутренней разбивочных (геодезических) сетей сооружения, осей линейных сооружений и нивелирных сетей.

Разбивку красных линий производят для определения границ строительной площадки. Другие элементы разбивочной основы рекомендуется выполнять после расчистки и планировки территории стройплощадки.

Расчистка территории строительной площадки включает работы по уборке деревьев с корчевкой пней, уборке кустарника и валунов, освобождению территории от строений, подлежащих сносу, переносу действующих коммуникаций и т.п.

Для удобства валки деревьев и безопасности работ территорию предварительно расчищают от кустарника и мелколесья, которые выкорчевывают с помощью кусторезов, бульдозеров, тракторов-корчевателей и убирают в специально отведенные для этого места.

Выемки всех видов до начала основных земляных работ должны быть ограждены от стока поверхностных вод с помощью постоянных или временных устройств. Водоотводные устройства должны обеспечивать перехват нагорных вод вдоль границ строительной площадкидля траншеи и ускорять сток воды с территории площадки. Для водоотвода устраивают кавальеры и отвалы, располагаемые с нагорной стороны, а также специальные оградительные обвалования, водоотводные осушительные канавы, производят планировку территории с уклоном. Поперечные сечения и уклоны всех водоотводных устройств должны быть рассчитаны на пропуск ливневых вод и вод, образующихся при таянии снега.

При вертикальной планировке территории строительную разбивку закрепляют в местах срезки вешками, а в местах насыпи — сторожками.

Вспомогательные работы производят при устройстве земляных сооружений. Они включают временные крепления стен траншей и котлованов, открытый водоотлив и грунтовое водопонижение, искусственное закрепление грунтов.

Источник: sbh.ru