Создание Транссиба — это высшая точка экономического развития Российской империи, которая продемонстрировала огромный инженерно-технический и финансовый потенциал страны. Уникальная дорога была построена русскими мастерами в рекордные сроки и почти целиком за государственный счет. Начало же было положено именным царским указом 9 марта (25 февраля по старому стилю) 1891 года. В день 130-летия Транссиба «Известия» вспоминают о последней стройке Российской империи.

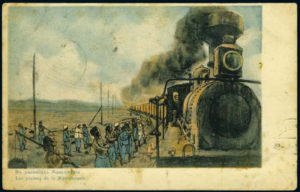

Переселенцы на Транссибирской железнодорожной магистрали / Фото: ТАСС

Сибирский тракт

Необходимость соединения европейской России с Сибирью железной дорогой была столь очевидной, что заговорили об этом ещё до того, как прошел первый поезд между Санкт-Петербургом и Царским Селом. Как известно, случилось это в 1837 году, а годом ранее Главное управление путей сообщения и публичных зданий направило в Сибирь экспедицию для отыскания оптимального маршрута для гужевой «тележной дороги» от Иркутска до границы с Китаем. По возвращении возглавлявший экспедицию инженер Н.И. Богданов подал проект «устроения железной дороги, выгоднейшего и удобнейшего способа сообщения от границы китайской до Нижегородской ярмарки», но он был отклонен ввиду его фантастичности. Николай I и его сановники не очень доверяли техническим новшествам.

РЖД планирует строительство новой железной дороги от Якутии до Магадана

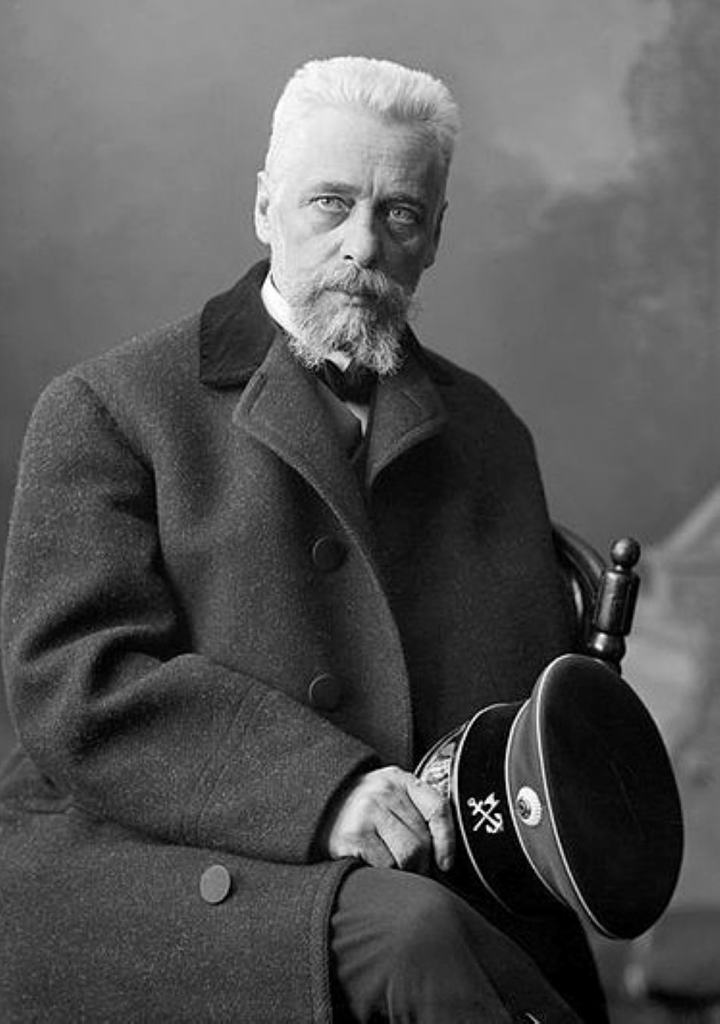

Егор Францевич Канкрин, министр финансов России в 1823–1844 годах

«Железные дороги — не следствие насущной необходимости, а чаще предмет искусственных нужд и роскоши. Они побуждают к ненужным перемещениям с места на место»

Такой консерватизм дорого обошелся России во время Крымской войны, и впредь правительство старалось не пренебрегать прогрессом. Несмотря на опустевшую казну, правительство Александра II вынуждено было приступить к неотложному переустройству страны.

Строительство железных дорог тоже относилось к первоочередным задачам, поскольку без них невозможно было развитие промышленности и торговли. Ввиду дефицита финансов этот сегмент старались развивать на коммерческой основе, отдавая дороги в концессии специально создаваемым акционерным обществам. Комитет железных дорог составил планы первоочередных направлений, но Сибирь была в них не на первом месте. Кроме того, промышленники не спешили вкладываться в грандиозный проект, который сулил огромные затраты и очень нескорый возврат средств.

Открытка, поезд на станции Петергоф-Ораниенбаум Санкт-Петербург- Петергофской железной дороги / Фото: commons.wikimedia.org

В 1857 году британский инженер Дулль и американец Коллинз предложили Российскому правительству организовать международную акционерную компанию «Амурская компанейская железная дорога» и приступить к строительству дороги от Нижнего Новгорода до Владивостока. Условием они выдвинули право бессрочного владения землей, по которой предполагалось вести пути, а также освобождение компании от всех налогов и повинностей. Подумав, правительство отказало коммерсантам — создание такой «зоны иностранного влияния» на сибирских просторах сочли слишком опасным.

Транссиб и КВЖД

Всеподданнейший адрес Сибирского купечества, 1868 год

«Одни мы, Государь, сибирские Твои дети, далеки oт Тебя, если не сердцем, то пространством. Большие мы от того терпим нужды. Богатства пашен почвы лежат без пользы для престола Твоего и нас. Даруй нам железную дорогу, приблизь нас к Себе, отчужденных oт Тебя. Повели, чтоб Сибирь внедрилась воедино во едином государстве»

После того как Россия присоединила устье Амура и твердо встала на побережье Тихого океана, необходимость в дороге стала объективной. Как было развивать торговлю, когда путь от Миасса, где кончалась чугунка, до Владивостока по Сибирскому тракту на конной повозке занимала несколько месяцев? Примерно столько же приходилось идти морем в обход трех континентов. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский трижды обращался к императору Николаю по поводу строительства железной дороги, позже это делал адмирал Геннадий Невельской в докладной записке «О деятельности Амурской экспедиции». Александр II был непреклонен :

«С данной просьбой граф Н.Н. Муравьёв-Амурский обращался к покойному батюшке Николаю Павловичу. Но Сенат отклонил данное предложение. И мы отклоняем этот дорогостоящий проект»

Сменивший на престоле отца Александр III отлично понимал насущность «сибирской проблемы». В 1886 году в резолюции на очередной проект иркутского генерал-губернатора Игнатьева по созданию трансазиатской дороги император написал:

Портрет Александра III работы И.Н. Крамского (1886) / Фото: commons.wikimedia.org

«Уже сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор ничего не сделало для удовлетворения потребностей богатого, но запущенного края. А пора, давно пора»

Прошел всего год, и было решено приступить к изысканиям для строительства «водно-железнодорожного пути», а ещё три года спустя — строить «сплошную через всю Сибирь железную дорогу». Дальше медлить было нельзя.

Трудное решение

Существует мнение, что непосредственным толчком к началу строительства трансазиатского пути стало известие о том, что Китай собрался строить дорогу в Маньчжурию и даже пригласил для этого английских инженеров. В 70–80 годы XIX века Поднебесная действительно быстро развивалась, модернизировала армию и флот, активно закупала в Европе новую технику. Отношения с Россией были мирными, но строительство дороги могло резко изменить расклад сил в пользу Цинской империи и обострить ситуацию. В итоге Китай так и не построил дорогу, а короткое «возрождение» закончилось конфликтом с европейскими державами и фактическим развалом страны.

Китайская железная дорога, открытка Российской империи / Фото: commons.wikimedia.org

С другой стороны, Россия долго шла к строительству сибирской дороги, и когда-то должен был настать час икс. Теперь промышленность страны была готова к большим проектам, да и финансовое положение было достаточно уверенным. У проекта были могущественные покровители, прежде всего сам император, хотя скептиков тоже хватало. Но решимость первого лица перевесила.

В мае 1887 году для рассмотрения трансазиатских проектов Александр III образовал особое совещание под председательством главы департамента государственной экономии Государственного совета Александра Абазы. В том же году были образованы три экспедиции для изыскания трассы Средне-Сибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог, которые возглавили инженеры Н. Меженинов, О. Вяземский и А. Урсати. В их задачу входила прокладка наиболее удобного маршрута с учетом особенностей местности, маркировка мест для возведения мостов и строительства тоннелей. Путейцы использовали опыт местных проводников, указания геологов, даже рассказы бывалых сибирских ямщиков. В итоге трасса была проложена — пока на бумаге.

К началу 1891 года было решено строить путь целиком железнодорожным, начинать с запада от Златоуста на Челябинск и с востока от Владивостока на Хабаровск и, что вызвало особенно отчаянные споры, возводить дорогу только на казенные деньги.

Церемония закладки Транссиба цесаревичем Николаем Александровичем во Владивостоке, 1891 год / Фото: commons.wikimedia.org

9 марта (25 февраля по старому стилю) 1891 года именным высочайшим указом министру путей сообщения «разрешено сооружение железнодорожного пути от города Владивосток до пристани Графской и повелено безотлагательно приступить к строительным работам». Этот указ принято считать началом грандиозного сооружения Сибирской магистрали. А 10 дней спустя, 19 марта, был опубликован рескрипт императора на имя наследника престола цесаревича Николая Александровича:

«Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей (целью) соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути»

12 мая сопровождаемый кораблями Тихоокеанского флота крейсер «Память Азова», на котором наследник совершал кругосветное путешествие, бросил якорь в бухте Владивостока, а 19 мая Николай лично вывез первую тачку с землей для железнодорожной насыпи. Великая стройка началась. К этому времени на Дальний Восток уже прибыли инженеры и рабочие, были доставлены необходимые материалы и выкуплены земли под полосу отчуждения. Строительство с запада на восток началось ещё раньше, но его столь торжественно не обставляли, поскольку формально участок Миасс–Челябинск считался ещё не Транссибом, а завершающим куском Самаро-Златоустовской дороги.

Великий Сибирский путь

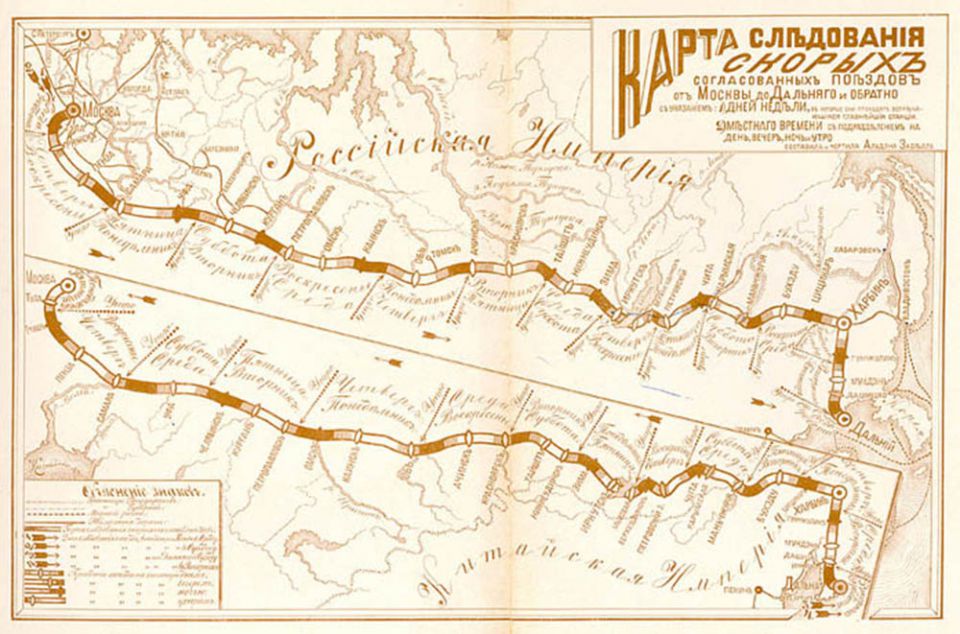

Для скорости и удобства работ трасса была поделена на шесть участков, которые строились поэтапно. Первый этап — проектирование и строительство Западно-Сибирского участка от Челябинска до Оби (1418 км), Средне-Сибирского от Оби до Иркутска (1871 км), а параллельно на востоке — Южно-Уссурийского от Владивостока до станции Графской (408 км). Второй включал в себя дорогу от станции Мысовой на восточном берегу Байкала до Сретенска на р. Шилке (1104 км) и Северно-Уссурийский участок от Графской до Хабаровска (361 км). И в последнюю очередь, как самая труднопроходимая, Кругобайкальская дорога от станции Байкал в истоке Ангары до Мысовой (261 км) и не менее сложная Амурская дорога от Сретенска до Хабаровска (2130 км). Суммарно нужно было проложить более 7 тыс. км пути, что, вместе с уже имеющейся дорогой от Москвы до Челябинска, составило 9288 км.

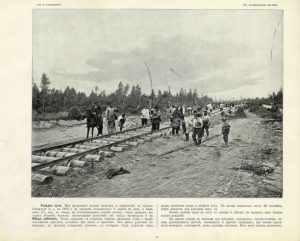

Работа каторжников на Уссурийском участке Транссибирской железнодорожной магистрали / Фото: ТАСС

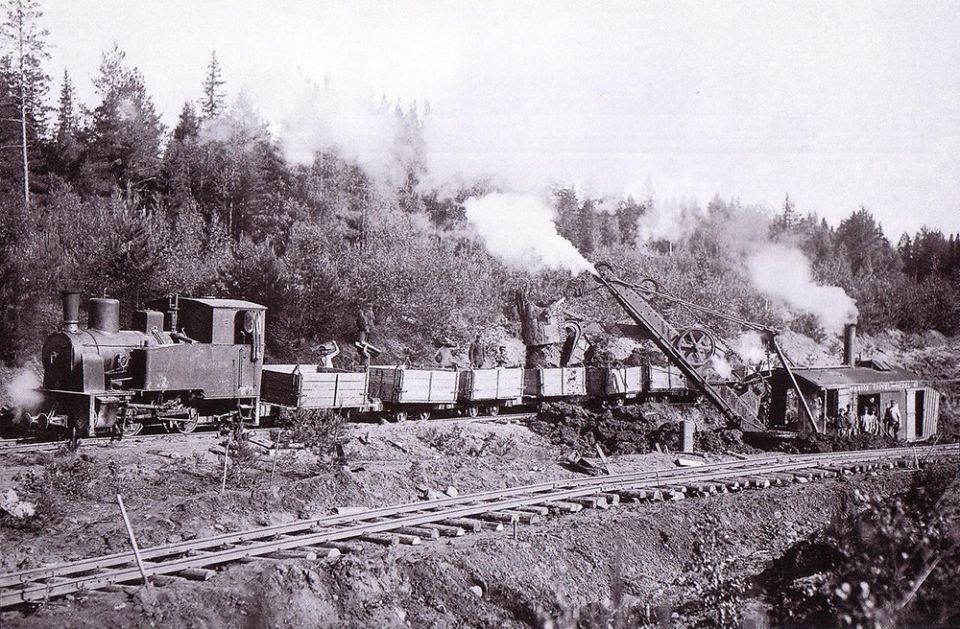

Строек такого масштаба в России не вели никогда. Тем более в столь сложных условиях: непроходимая тайга, могучие сибирские реки, болота, местами — вечная мерзлота, горы, тяжелейший климат, а главное — почти полное отсутствие трудовых ресурсов и инфраструктуры. Логистика была сложнейшая, особенно на восточном участке — приходилось завозить всё, кроме, пожалуй, леса.

Например, детали моста через Амур изготавливали в Варшаве, оттуда железной дорогой доставляли в Одессу, а затем морем во Владивосток, где снова перегружали на платформы и доставляли к месту назначения. Камень порой приходилось возить за тысячи верст. Рабочих нанимали как в Сибири, так и в европейской части России. Зачастую привлекали солдат, казаков и даже каторжников (год на стройке шел за полтора), но их число было не очень значительным. А вот от найма китайских и маньчжурских гастарбайтеров решено было отказаться по политическим причинам.

На начальном этапе стройки было задействовано около 10 тыс. человек, в разгар строительных работ в 1895–1896 годах — почти 90 тыс., в на завершающем этапе в 1904 году — только 5,3 тыс. человек. На строительстве Амурской железной дороги в 1910 году работали 20 тыс. человек.

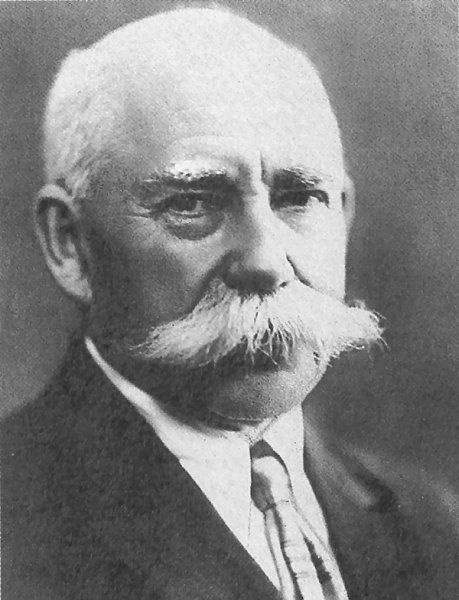

В первые годы строительство шло достаточно вяло из-за острой нехватки средств. Но когда в 1892 году министром путей сообщения стал Сергей Юльевич Витте (через полгода он занял и пост министра финансов), дело пошло веселее. Благодаря его усилиям ассигнования многократно увеличились, и стройка набрала свои рекордные темпы — примерно 650 км дороги в год. К 1903 году было произведено свыше 100 млн кубометров земляных работ, уложено более 12 млн шпал, 1 млн т рельсов, общая длина построенных железнодорожных мостов и тоннелей составила более 100 км.

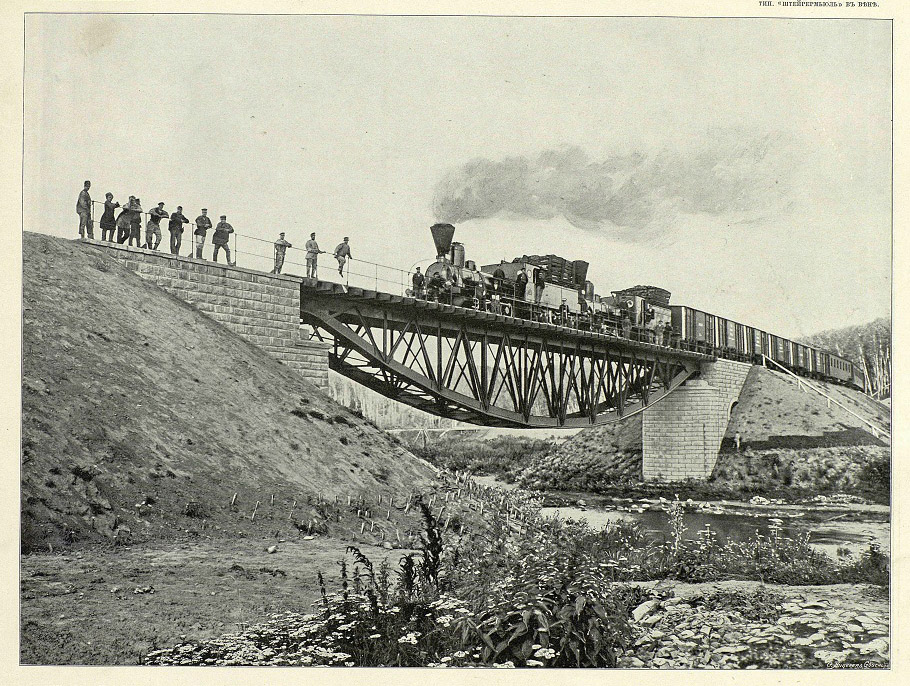

А кроме того, строились вокзалы, полустанки, депо, дома для обслуживающего персонала, школы, церкви. Характерный пример: в 1893 году на пустынный берег Оби прибыли рабочие — строить бараки для своих коллег, которые вскоре должны были начать возводить на этом месте железнодорожный мост. Мост был сдан, небольшой поселок возле него стал постепенно разрастаться. Теперь это Новосибирск — третий по численности населения город страны.

Укладка пути на Средне-Сибирской железной дороге в 1898 году / Фото: commons.wikimedia.org

Витте принадлежит также идея прокладки дороги более коротким путем — напрямик через Китай и Манчжурию. Причем не только к Владивостоку, но и к арендованным Россией в 1898 году базам Порт-Артуру и Даляню (Дальнему). Причины для изменения маршрута были не только экономические, но и политические — заключить союз с Китаем и укрепиться на Ляодунском полуострове. Китайская восточная железная дорога (КВЖД) стала как бы параллельной южной веткой Транссиба, а поскольку она изначально не была заложена в смету, её строили на коммерческой основе — для финансирования был создан Русско-Китайский банк с российским и французским капиталом.

Побежали поезда

Несмотря на трудности и почти полное отсутствие техники, дорога стремительно продвигалась вглубь Сибири благодаря феноменальной выносливости русских рабочих и таланту инженеров. Было бы несправедливо не вспомнить таких выдающихся специалистов как Николай Меженинов, Константин Михайловский, Александр Пушечников, Александр Ливеровский (в 1917 он станет министром временного правительства, а в 1942 будет строить ленинградскую Дорогу жизни), Болеслав Савримович, Александр Югович, Орест Вяземский, Александр Урсати, инженер и писатель Николай Гарин-Михайловский (именно он выбирал место моста через Обь, где возник Новосибирск) и многих других.

3 ноября 1901 года произошло символическое событие — смычка рельсов западного и восточного направлений. Но ещё продолжали возводиться мосты, тоннели и прочая инфраструктура. Сквозное движение по тогда одноколейному пути открылось 14 июля 1903 года. Еще не был закончен участок вокруг Байкала, поэтому составы перевозили через озеро на ледокольных паромах, которые заказали в Англии.

Каждый такой паром принимал по 25 вагонов. Непрерывный же рельсовый путь был открыт 29 октября 1905 года.

Прибытие поезда на станцию Хилок Транссибирской железнодорожной магистрали, Российская империя, Забайкальская область,1900 год / Фото: ТАСС

Только благодаря открытию Транссиба стали возможны экономические преобразования Петра Столыпина, возглавившего правительство в 1906 году. Население Сибири прибавляло по полмиллиона человек ежегодно, росли города, осваивались всё новые и новые земли. Зерна по Транссибу пошло столько, что пришлось вводить «челябинский барьер» — специальный внутренний таможенный сбор, чтобы ограничить хлебный вал из Сибири. В огромных количествах экспортировали в Европу масло: в 1898 году поставляли 2,5 тыс. т, а в 1913-м — более 70 тыс. т.

В итоге Россия получила то, что лаконичнее и емче всех выразил Петр Столыпин: «Восток проснулся, господа!» Общая постройка Великого сибирского пути обошлась казне Российской империи до начала Первой мировой войны почти в 1,5 млрд золотых рублей.

Вскоре стало ясно, что открытие сквозного движения — лишь промежуточный полустанок в истории Транссиба. Одноколейная дорога не справлялась с большими нагрузками, а стремительный рост товарооборота остро поставил вопрос увеличения пропускной способности. Посему уже в 1907 году решено было приступить к прокладке второй колеи по всей длине дороги.

Строительство железной дороги на перегоне Екатеринбург–Челябинск / Фото: ТАСС

Условия Портсмутского мира, завершившего русско-японскую войну, лишили Россию возможности рассчитывать на проходящую по территории Манчжурии дорогу. Пришлось срочно приступать к строительству Амурского участка, наверное, самого сложного в техническом плане.

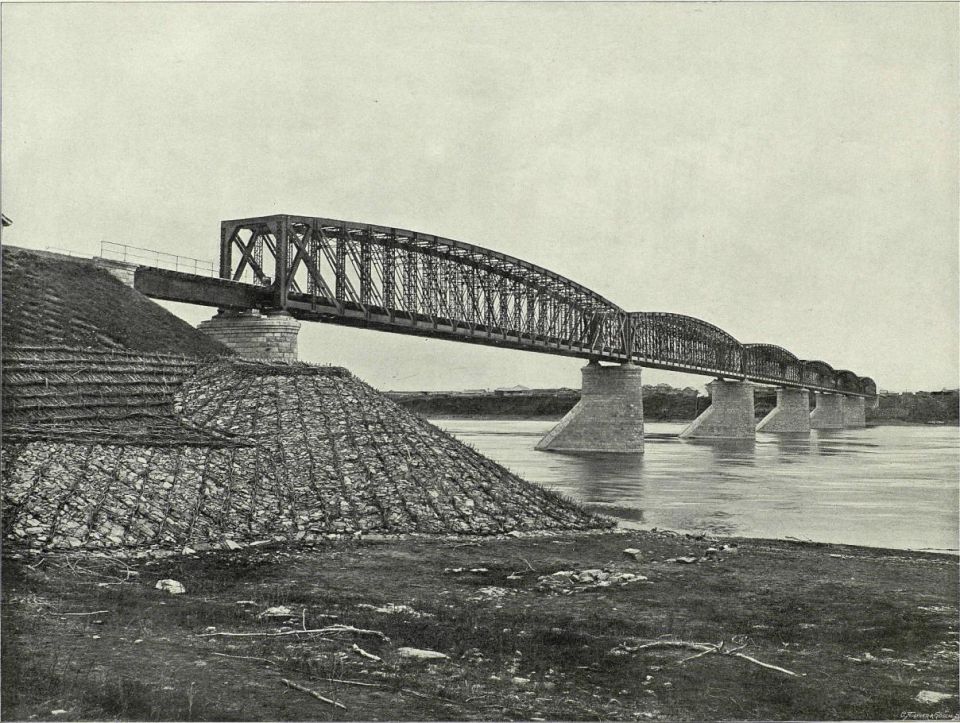

Последней точкой стало возведение уникального 2,5-километрового моста через Амур, после чего Транссиб обрел законченные очертания. Произошло это 18 октября 1916 года, всего за четыре месяца до краха Российской империи.

Источник: nstarikov.ru

Великий путь. К 125-летию Транссибирской железнодорожной магистрали

17 марта 1891 года вышел рескрипт государя-императора Александра 3 на имя наследного цесаревича Николая Александровича: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей (целью) соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути».

Вообще-то, отсчетов для юбилеев великого сибирского пути — вагон и маленькая тележка. Есть четкая дата о принятии решения. Есть рескрипт, закладка первого камня и т.д. Но это все не так важно. Главное — подвиг Империи и её людей, построивших самую длинную железнодорожную магистраль в мире.

Этот рекорд не побит до сих пор. Великий трудовой и интеллектуальный подвиг достойный великой страны.

А история пути началась в середине ХIХ века — после походов и открытий капитана Невельского и подписания в 1858 году графом Н.Н.Муравьевым Айгунского договора с Китаем, когда окончательно оформились восточные границы Российской империи. В 1860 г. заложен военный пост Владивосток. Пост Хабаровска в 1893 году стал городом Хабаровск. Но до 1883 года население края не превышало 2000 человек.

В 1857 году генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский поставил вопрос о строительстве железной дороги на сибирских окраинах России. Он поручил военному инженеру Д.Романову провести изыскания и составить проект сооружения железной дороги от Амура до залива Де-Кастри.

В 50-70-х годах XIX в. русские специалисты разработали ряд новых проектов строительства железных дорог в Сибири, но все они не нашли поддержки у правительства, которое лишь в середине 80-х годов XIX в. приступило к решению вопроса о Сибирской железной дороге.

С 1883 по 1885 годы была произведена прокладка дороги Екатеринбург – Тюмень, а в 1886 от генерал-губернатора Иркутска А.П. Игнатьева и Приамурского генерал-губернатора барона А.Н.Корфа поступили в Петербург обоснования безотлагательности работ по сибирской чугунке. Император Александр III отозвался резолюцией «Уже столько отчетов генерал-губернаторов Сибири Я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора».

6 июня 1887 г. по распоряжению императора состоялось совещание министров и управляющих высшими государственными ведомствами, на котором окончательно было решено: строить. Уже через три месяца начались изыскательские работы на трассе от Оби до Приамурья.

В феврале 1891 года кабинет министров принял решение одновременно начинать работы с противоположных концов от Владивостока и Челябинска. Их разделяло расстояние более чем в 8 тысяч сибирских километров.

19 марта цесаревич Николай Александрович отвез первую тачку земли на полотно будущей дороги и заложил первый камень в здание Владивостокского железнодорожного вокзала.

Сооружение Транссибирской магистрали осуществлялось в суровых природно-климатических условиях. Почти на всем протяжении трасса прокладывалась по малозаселенной или безлюдной местности, в непроходимой тайге. Она пересекала могучие сибирские реки, многочисленные озера, районы повышенной заболоченности и вечной мерзлоты на Забайкальской линии (от Куэнги до Бочкарево, ныне Белогорск). Исключительные трудности для строителей представлял участок вокруг Байкала (станция Байкал — станция Мысовая). Здесь приходилось взрывать скалы, прокладывать тоннели, возводить искусственные сооружения в ущельях горных речек, впадающих в Байкал.

В 1893 году был учрежден Комитет Сибирской дороги, председателем которого государь назначил наследника престола Николая Александровича. Комитету придавались самые широкие полномочия.

На одном из первых же заседаний Комитета Сибирской дороги заявлены были строительные принципы: «. Довести до конца начавшуюся постройку Сибирского рельсового пути дешево, а главное, скоро и прочно»; «строить и хорошо и прочно, с тем чтобы впоследствии дополнять, а не перестраивать»; «. чтобы Сибирская железная дорога, это великое народное дело, была осуществлена русскими людьми и из русских материалов».

А главное – строить за счет казны. После долгих колебаний разрешено было «привлечение на постройку дороги ссыльнокаторжных, ссыльнопоселенцев и арестантов различных категорий, с предоставлением им за участие в работах сокращения сроков наказания».

Дороговизна строительства заставила пойти на облегченные технические нормы прокладки пути. Уменьшалась ширина земляного полотна, почти вдвое уменьшалась толщина балластного слоя, а на прямых участках дороги между шпалами и вовсе нередко обходились без балласта, рельсы были легче (18-фунтовые вместо 21 фунта на метр), допускались более крутые, в сравнении с нормативными, подъемы и спуски, через малые реки навешивались деревянные мосты, станционные постройки ставились также облегченного типа, чаще всего без фундаментов.

Все это рассчитывалось на небольшую пропускную способность дороги. Однако, как только нагрузки увеличились, а в военные годы многократно, пришлось срочно прокладывать вторые пути и поневоле устранять все «облегчения», не гарантирующие безопасность движения.

7 июля 1892 года состоялась торжественная церемония начала встречного движения от Челябинска. Первый костыль на западной оконечности Сибирского пути доверено было забить студенту-практиканту Петербургского института путей сообщения Александру Ливеровскому.

Он же, А.В.Ливеровский, двадцать три года спустя в должности начальника работ Восточно-Амурской дороги забил и последний, «серебряный» костыль Великого Сибирского пути. Он же был руководителем работ на одном из самых трудных участков — Кругобайкальской дороги.

Здесь впервые в практике железнодорожного строительства он использовал на буровых работах электричество, впервые он же, на свой страх и риск, ввел дифференцированные нормы взрывчатки направленного, индивидуального назначения – на выброс, рыхление и т.д. Он же вел прокладку вторых путей от Челябинска до Иркутска. И он же заканчивал строительство уникального, в 2600 метров, Амурского моста, самого последнего сооружения на Сибирской дороге, сданного в эксплуатацию только в 1916 году.

Великий Сибирский путь тронулся на восток от Челябинска. Через два года первый поезд прибыл в Омск, еще через год – на станцию Кривощеково перед Обью (будущий Новосибирск). Почти одновременно, благодаря тому, что от Оби до Красноярска работы велись сразу на четырех участках, встречали первый поезд в Красноярске, а в 1898 году, на два года раньше первоначально обозначенного срока, – в Иркутске. Среднесибирская железная дорога от Оби до Иркутска протяженностью 1839 км была сооружена под руководством Н. П. Меженинова.

В 1896 году была сдана в эксплуатацию Западно-Сибирская железная дорога от Челябинска до Новониколаевска (ныне Новосибирск) протяженностью 1422 км. Руководителем экспедиции и строительства на подходах к реке Обь и мостового перехода через нее был инженер и писатель Н.Г.Гарин-Михайловский. Железнодорожный мост через Обь проектировал выдающийся русский инженер-проектировщик и строитель мостов, впоследствии крупный ученый в области строительной механики и мостостроения Н. А. Белелюбский.

В конце 1898-го рельсы дотянулись до Байкала. Однако, перед Кругобайкальской дорогой произошла остановка на целых шесть лет.

Об объеме выполненных работ и громадных затратах человеческого труда свидетельствуют данные на 1903 г.: произведено свыше 100 млн. куб. м земляных работ, заготовлено и уложено более 12 млн. шпал, около 1 млн. т рельсов и скреплений, построено мостов и тоннелей общей протяженностью до 100 км. Только при сооружении Кругобайкальской железной дороги протяженностью немногим более 230 км было построено 50 галерей для предохранения пути от горных обвалов, 39 тоннелей и около 14 км подпорных стенок в основном на цементном и гидравлическом растворе. Стоимость всех тоннелей со столбами и галереями составила свыше 10 млн. руб., а расходы на сооружение всей магистрали превысили 1 млрд. руб. золотых рублей.

Дальше на восток от станции Мысовой путь повели еще в 1895 году с твердым намерением в 1898-м (этот год после удачного начала принят был за финишный для всех дорог первой очереди) закончить укладку и на Забайкальской трассе и соединить железнодорожный путь, выводящим к Амуру. Но сооружение следующей – Амурской – дороги надолго было остановлено.

Первый удар нанесла вечная мерзлота. Наводнение 1896 года размыло чуть не повсеместно возведенные насыпи. В 1897 году воды Селенги, Хилка, Ингоды и Шилки сносили деревни, полностью был смыт с лица земли окружной город Доронинск, на четырехстах верстах от железнодорожной насыпи не осталось и следа, разнесло и погребло под илом и мусором строительные материалы. Через год выпала небывалая засуха, вспыхнула эпидемия чумы и сибирской язвы. Только через два года после этих событий, в 1900-м, удалось открыть на Забайкальской дороге движение, но была она вполовину настелена «на живульку».

С противоположной стороны – от Владивостока – Южно-Уссурийская дорога до станции Графская (ст. Муравьев-Амурский) была сдана в эксплуатацию еще в 1896 году, а Северно-Уссурийская до Хабаровска закончена в 1899-м.

Оставалась нетронутой отодвинутая на последнюю очередь Амурская дорога, и оставалась недоступной Кругобайкальская. На Амурской, натолкнувшись на непроходимые места и боясь застрять там надолго, в 1896 году предпочли южный вариант через Маньчжурию (КВЖД), а через Байкал в спешном порядке наводили паромную переправу и везли из Англии сборные части двух паромов-ледоколов, которые в течение пяти лет должны были принимать железнодорожные составы.

Но легкой дороги не случалось даже в Западной Сибири. Конечно, Ишимская и Барабинские степи выстилались на западной стороне ровным ковром, поэтому рельсовый путь от Челябинска до Оби, как по линейке, ровно шел вдоль 55-й параллели северной широты, превысив кратчайшее математическое расстояние в 1290 верст всего на 37 верст. Здесь земляные работы велись при помощи американских землеройных грейдеров.

Однако в степной местности не было леса, его везли из Тобольской губернии или из восточных районов. Гравий, камни для моста через Иртыш и для вокзала в Омске везли по железной дороге за 740 верст из-под Челябинска и за 900 верст на баржах по Иртышу из карьеров. Мост через Обь строился 4 года.

Проект моста через Енисей, который у Красноярска набрал уже километровую ширину, сделал профессор Лавр Проскуряков. По его же чертежам был навешен позднее самый грандиозный на Европейско-Азиатском континенте мост через Амур в Хабаровске длиной более двух с половиной километров.

Металлические конструкции для моста через Амур изготовлялись в Варшаве и доставлялись по железной дороге в Одессу, а затем перевозились морским путем во Владивосток, а оттуда по железной дороге в Хабаровск. Осенью 1914 года германский крейсер потопил в Индийском океане бельгийский пароход, который вез стальные детали для двух последних ферм моста, что задержало на год завершение работ.

Красноярский мост потребовал, исходя из характера Енисея в пору ледохода, значительного, превышающего принятые нормы, увеличения длины пролетов. Расстояние между опорами доходило до 140 метров, высота металлических ферм возносилась на верхние параболы на 20 метров. На Парижской Всемирной выставке 1900 года модель этого моста длиной 27 аршин получила Золотую медаль.

3 июня 1907 года Совет министров рассмотрел и одобрил предложения Министерства путей сообщения о сооружении второй колеи Сибирской железной дороги и переустройстве горных участков пути. Под руководством А. В. Ливеровского были начаты работы по смягчению уклонов на горных участках от Ачинска до Иркутска и проведению второго пути от Челябинска до Иркутска.

В 1909 г. Сибирская магистраль на протяжении 3274 км стала двухпутной. В 1913 г. вторая колея была продолжена вдоль Байкала и за Байкал до станции Карымская. Осуществление важных мероприятий по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали сопровождалось строительством новых ее участков или ответвлений от нее.

Транссиб продвигался обширным фронтом, оставляя после себя не одно лишь собственное путевое и ремонтное хозяйство, но и училища, школы, больницы, храмы. Вокзалы, как правило, ставились заранее, до прихода первого поезда, и были красивой и праздничной архитектуры — и каменные в больших городах, и деревянные в малых. Вокзал в Слюдянке, на Байкале, облицованный местным мрамором, нельзя воспринимать иначе как замечательный памятник строителям Кругобайкальского участка.

Дорога принесла с собой и красивые формы мостов, и изящные формы вокзалов, пристанционных поселков, будок, даже мастерских и депо. А это, в свою очередь, потребовало приличного вида построек вокруг привокзальных площадей, озеленения, облагораживания.

К 1900 году по Транссибу было построено 65 церквей и 64 школы, строилось еще 95 церквей и 29 школ на средства специально созданного Фонда императора Александра III в помощь новоселам-переселенцам. Мало того – Транссиб заставил вмешаться в хаотическую застройку старых городов, заняться их благоустройством и украшением.

Главное – на огромных сибирских пространствах Транссиб расселял все новые и новые миллионы переселенцев. Транссиб строила вся Россия. Все министерства, чье участие в строительстве вызывалось необходимостью, все губернии давали рабочие руки. Так и называлось: рабочие первой руки, самые опытные, квалифицированные, рабочие второй руки, третьей. В отдельные годы, когда участки первой очереди развернули работы (1895-1896 гг.), на трассу выходило одновременно до 90 тысяч человек.

Первоначально заданная сумма затрат в 350 миллионов рублей превзойдена была втрое, и Министерство финансов шло на эти ассигнования Транссиба. Но и результат: 500-600-700 километров прибавления ежегодно — таких темпов строительства железных дорог не бывало ни в Америке, ни в Канаде.

Укладка пути на Амурской дороге, на самом последнем прогоне русского Транссиба, была закончена в 1915 году. Начальник строительства самого восточного, окончательного участка Амурской дороги, А.В. Ливеровский забил последний, серебряный костыль.

На этом история строительства Транссиба закончилась, начиналась история его эксплуатации.

Источник: ardexpert.ru

Сквозь тайгу. Последний проект империи

Самый главный проект Российской империи, благодаря которому появился Новосибирск, а Россия стала сверхдержавой.

![]()

По сути, для Российской империи это был сверхпроект масштаба Атомного или Космического проектов СССР. И империя с ним достойно справилась, хотя уже и на излёте своей истории. Конечно, не без сомнений и первоначальных ошибок. И именно поэтому юбилеев у Транссиба — как сейчас называется Великий сибирский путь — много.

Не посвящённый в эту тему читатель часто путается: в какой же раз мы празднуем его столетие? Вроде уже это было? И что же, снова?

Так вот, первое столетие праздновали ещё при СССР, весной 1991-го. Это было 100-летие начала сооружения магистрали. Затем — уже при президенте Путине — в 2001-м отметили столетие Транссиба как соединения рельсового пути от Челябинска до Владивостока. Правда, оно проходило не по нашей территории (*), а через Маньчжурию — по трассе КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги.

В 2003-м столетний юбилей можно было праздновать в третий раз: по всей линии от Урала до Владивостока и Порт-Артура начали ходить регулярные поезда и дорога была принята в постоянную эксплуатацию. В 2005-м — в четвёртый: дорога стала непрерывной вдоль Байкала.

И, наконец, в нашем 2016-м мы празднуем столетие уже в пятый раз. И отмечаем мы теперь завершение строительства Великого сибирского пути по российской территории, минуя Китай. Гигантская стройка завершилась возведением Амурского моста у Хабаровска (на тот момент крупнейшего в Евразии) и проводкой по нему первого поезда 5 (18) октября 1916 года.

II. Предыстория

Впервые задумались о железной дороге через всю Сибирь сразу после Крымской войны 1853—1856 гг. Год спустя после её окончания, в 1857 г., генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв-Амурский поставил этот вопрос перед правительством. Он поручил военному инженеру Д. Романову провести изыскания и составить проект сооружения железной дороги от Амура до залива Де-Кастри.

Через три года условия серьёзно изменились, причём в лучшую сторону: к Российской империи в 1858—1860 гг. были присоединены огромные территории юга Дальнего Востока — там, где сейчас стоят Хабаровск и Благовещенск, Уссурийск и Владивосток. После этого и наметился желательный конечный пункт дороги — военный форпост России на Тихом океане Владивосток.

В 50—70-х годах XIX в. предлагалось несколько проектов строительства железных дорог в Сибири, но все они не нашли практического продолжения. И лишь в середине 1880-х годов решились подступиться к детальному рассмотрению этого сложного и явно дорогого вопроса. Предложения иностранных подданных были отклонены: правительство боялось усиления иностранного влияния на слабо контролируемой далёкой территории.

Первый практический толчок к началу сооружения грандиозной магистрали дал император Александр III. В 1886 г. на отчёт иркутского генерал-губернатора государем была наложена резолюция: «Уж сколько отчётов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого богатого, но запущенного края. А пора, давно пора». И в этом же году, ознакомившись с мнением А.Н. Корфа о значении железной дороги для дальневосточных областей, Александр III приказал «представить соображения» по поводу подготовки к строительству стального полотна.

Со стороны европейской России в эти же годы железные дороги дошли до Тюмени (1885 год) и Самары (1887 год). Таким образом, стартовые условия для прокладки линии на восток вполне созрели. Но нужно было решить, откуда и куда вести трассу. В 1887 г. под руководством инженеров Н.П. Меженинова, О.П. Вяземского и А.И.

Урсати были организованы три экспедиции для изыскания трассы Среднесибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской железных дорог, которые к началу 1890 г. в основном завершили свою работу. К этому времени и определилось базовое направление дороги — от Челябинска через Омск и Красноярск на Иркутск, затем к югу от Байкала, вдоль Шилки и Амура до Хабаровска и затем на юг к крепости Владивосток. Северо-Байкальское направление, более короткое, но и гораздо более трудное, отпало.

В феврале 1891 г. Комитет министров Российской империи признал возможным начать работы по сооружению Великого сибирского пути одновременно с двух сторон. Главные принципы сооружения декларировались такие: 1. Сибирская железная дорога должна строиться сплошной, без разрывов и паромных переправ. 2. Строительство начнётся с запада от Златоуста на Челябинск и с востока от Владивостока на Хабаровск. 3. Строительство будет идти одновременно на нескольких участках. 4. Вся дорога будет сооружена государством без концессионных соглашений и допуска иностранцев.

Было вынесено важное решение о том, что «Сибирская железная дорога, это великое народное дело, должна осуществляться русскими людьми и из русских материалов», и утверждены облегчённые технические условия строительства магистрали — для удешевления стройки. Тогда ещё никто не мог с уверенностью предсказать, насколько велик будет поток грузов и пассажиров по этой магистрали, и дорога предусматривалась однопутной с большими уклонами и деревянными мостами через небольшие реки и капитальными — через крупные типа Енисея или Оби.

III. Начало строительства

К осени 1890 года железная дорога с запада от Самары подошла уже к городу Златоусту. Затем, вследствие скудного финансирования, запрошенная сумма Министерством финансов была урезана, и вместо Челябинска как конечного пункта денег хватило на сооружение линии только до Миасса. От Миасса до Челябинска дорогу в итоге достроили только через два года — в 1892-м, уже в рамках строительства Сибирской железной дороги.

Но торжественный акт начала работ по сооружению Великого сибирского пути в 1891-м решено было устроить во Владивостоке, с восточного конца магистрали: император Александр III решил воспользоваться пребыванием там цесаревича (наследника престола) Николая Александровича, будущего Николая II, который возвращался из своего восточного вояжа домой на запад. Этому событию было придано максимально символическое значение, о чём свидетельствует текст рескрипта царя на имя наследника российского престола:

«Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешённого к сооружению, за счёт казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого сибирского рельсового пути».

Николай Александрович выполнил указание августейшего родителя. 19 мая (31 мая по новому стилю) 1891 года в 10 часов утра в двух с половиной вёрстах от города в роскошном павильоне был совершён молебен по случаю закладки дороги. 23-летний цесаревич принял также участие в закладке первого камня железнодорожного вокзала и серебряной пластины, изготовленной в Санкт-Петербурге по образцу, одобренному императором. Так началось грандиозное и трудное строительство.

IV. Концентрация полномочий, средств и ресурсов

Здесь надо сказать и об организационных сложностях, которые сопутствовали начальному этапу строительства. Дело в том, что многим современникам этот проект казался фантастическим: колоссально затратным, технически нереализуемым, бесполезным экономически и, следовательно, уводящим империю к финансовому краху. Споры о железнодорожном пути в Сибирь в высших сферах шли почти 30 лет, единого мнения на этот счёт не было. И до решающего 1891 года финансирование выделялось скудно и скупо, запрашиваемые на изыскания и подготовительные работы суммы беспощадно урезались финансистами. Подтолкнули к окончательному решению два обстоятельства.

Первое — геополитическое. Летом 1890 года до Петербурга дошли новости, что цинский Китай при помощи английских специалистов начал прокладывать железную дорогу от Пекина на север, в Маньчжурию и далее до посёлка Хуньчунь, который находится на стыке границ Кореи, России и Китая.

Подобная перспектива крайне озадачивала: ведь население сопредельных территорий в Китае в десятки раз превышало малолюдную цепочку русских населённых пунктов на юге Дальнего Востока, и к тому же всего лишь 30 лет назад эти земли официально считались китайскими, до подписания Айгунского и Пекинского договоров. Так что приближение китайских железных дорог к границе могло сделать контроль за Дальним Востоком со стороны России эфемерным и подтолкнуть Китай к действиям по возврату этих территорий. Так что давление со стороны Министерства иностранных дел в пользу сооружения стратегической дороги в Сибирь значительно усилилось. К слову сказать, дорогу китайцы тогда так и не начали строить — но зато эти планы помогли российской стороне с принятием решения.

Второе — сугубо личностное. В 1889 г. начальником Департамента железнодорожных дел при Министерстве финансов был назначен малоизвестный тогда С.Ю. Витте, управленец железных дорог, изучавший экономическую сторону их деятельности.

Карьера его пошла в гору после известной катастрофы царского поезда в Борках (1888 г.), когда он выступил решительно против практики превышения предельных нагрузок на ось и недопустимого разгона поездов, хотя бы даже и императорских. Уже на этом посту Витте стал проводить целенаправленную политику скупки казной частных российских железных дорог, так как был уверен, что эффективность работы железных дорог империи в комплексе под единым централизованным управлением и по единым стандартам будет гораздо выше. То есть выступил против развития железных дорог по «американской» модели тотальной конкуренции на транспорте.

Дальше — больше. Именно С.Ю. Витте стал главным «мотором» выделения серьёзных средств на этот сверхпроект, когда занял сперва должность министра путей сообщения, кратковременно (май — август 1892-го), а затем и министра финансов империи (1892—1903), сосредоточив в своих руках управление бюджетом.

И только при нём на строительство Сибирской ж. д. стали выделяться из бюджета беспрецедентно огромные суммы, которые приводили в ступор современников и попутно рождали ожесточённых и многочисленных противников такой «бесполезной растраты денег в никуда». Потому что если бы средства выделялись в масштабе 1891 года, то Транссиб строился бы лет тридцать-сорок, не меньше. Конечно, средства осваивались по-разному: были и злоупотребления, и разные приписки, и всяческие махинации, завершавшиеся затем судебными тяжбами, — но в целом строительство шло очень быстро. Уже через пять лет западные участки магистрали начали давать заметный эффект в виде увеличения грузопотока и подъёма местных промыслов, а через десять лет после начала стройки магистраль связала рабочим движением Владивосток и Челябинск, а через него — и Москву с Петербургом.

В конце 1892 года было также принято — с подачи всё того же С.Ю. Витте — крайне важное управленческое решение об организации Комитета Сибирской железной дороги (КСЖД), сыгравшего свою роль в скорости принятия решений и координации усилий разных ведомств империи. Фактически тут был применён «проектный» подход к осуществлению гигантского по масштабу дела и ликвидации ведомственной разобщённости. Можно даже с некоторой натяжкой назвать его предтечей сталинского ПГУ (Первого главного управления) по осуществлению Атомного проекта СССР. Полагают, что сталинские наркомы внимательно изучали опыт КСЖД в решении вопросов глобального размаха, благо их отделяло от него всего полвека.

В состав КСЖД тогда вошли министры внутренних дел, госимуществ, финансов, путей сообщения и государственный контролёр, а позднее — военный министр и управляющий морским министерством. Председателем — для придания комитету максимально высокого статуса — стал цесаревич Николай, под бдительным присмотром императора Александра III.

На целое десятилетие КСЖД взял в свои руки руководство главными направлениями правительственной политики по освоению Сибири и Дальнего Востока. В компетенцию КСЖД входили вопросы не только сооружения Сибирской ж. д., но и изыскания новых дорог, организация экспедиций, переселенческая политика, водный транспорт в зоне влияния магистрали, и даже внешнеполитические вопросы — когда началось строительство КВЖД. Решения КСЖД в зоне Сибирской ж. д. стояли по рангу полномочий выше распоряжений региональных губернаторов или ведомств империи. КСЖД прекратил свою деятельность только в конце декабря 1903 г., ровно за месяц до начала Русско-японской войны.

V. Строительство Великого сибирского пути

После концентрации финансов (Витте) и властных полномочий (КСЖД) в единых руках, выше ведомственных распоряжений, строительство магистрали с середины 1892 г. стало продвигаться очень быстро — несмотря на то что оно осуществлялось в суровых природно-климатических условиях. Почти на всём протяжении трасса прокладывалась по малозаселённой или безлюдной местности, в непроходимой тайге. Она пересекала широкие сибирские реки, многочисленные озёра, районы повышенной заболоченности и кое-где даже вечной мерзлоты. Исключительные трудности для строителей представлял участок вокруг Байкала. Здесь приходилось взрывать скалы, прокладывать тоннели, возводить искусственные сооружения в ущельях горных речек, впадающих в Байкал, — и поэтому он был сдан в постоянную эксплуатацию только в 1905-м.

Прокладка Уссурийской дороги протяжённостью 772 км (Владивосток — Хабаровск), начатая в апреле 1891 года, закончилась в 1897 году. На тот момент это был изолированный участок, никак не соединённый с основной сетью железных дорог империи. Движение по ней открылось в ноябре 1897 года. Сооружением этой линии руководил инженер путей сообщения Орест Вяземский.

Годом раньше, в 1896 г., была сдана в эксплуатацию Западно-Сибирская дорога от Челябинска до Новониколаевска (ныне Новосибирск) протяжённостью 1422 км — хотя её строительство началось на год позже Уссурийской. Она проходила по степной равнине, была самой прямой и более простой в постройке, чем восточные участки. Руководителем экспедиции и строительства на подходах к реке Оби и мостового перехода через неё был инженер и писатель Н.Г. Гарин-Михайловский.

Среднесибирская дорога от Оби до Иркутска протяжённостью 1839 км была сооружена к 1899 г. под руководством инженера Н.П. Меженинова. Железнодорожный мост через Обь проектировал выдающийся русский инженер-проектировщик Н.А. Белелюбский. Талантливый инженер Л.Д.

Проскуряков спроектировал мост через Енисей у Красноярска, он же несколько позже стал автором проекта моста через Амур. Енисейский мост Сибирской ж. д. в 1900 г. получил Гран-при и золотую медаль за инженерное решение на Парижской выставке, жюри возглавлял тогда Гюстав Эйфель.

К лету 1900 г. было закончено строительство и Забайкальской дороги протяжённостью 1105 км от ст. Мысовой на берегу Байкала до ст. Сретенск на реке Шилке через Яблоновый перевал. Для соединения европейской части России с Тихоокеанским побережьем недоставало участка примерно в 2 тыс. км от Хабаровска до Сретенска, который планировался в основном вдоль пограничного Амура.

А пока было налажено регулярное пароходное сообщение от Сретенска до Благовещенска и Хабаровска, временно заменявшее линию. Оставался пока непостроенным и скальный участок вокруг Байкала.

Проблем в постройке было очень много, но наиболее острой и трудноразрешимой была проблема обеспечения строительства Транссибирской магистрали рабочей силой. Потребность в квалифицированных рабочих удовлетворялась вербовкой и переброской в Сибирь строителей из центра страны.

В разные годы к строительству западносибирского участка магистрали привлекалось от 3,6 тыс. до 15 тыс. рабочих из европейской России, Среднесибирского — от 3 тыс. до 11 тыс., Забайкальского — от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. Значительную часть рядовых строителей составляли ссыльные арестанты и солдаты. Непрерывное пополнение рабочей силы на строительстве магистрали шло за счёт привлечения сибирских крестьян и горожан, а также притока крестьян и мещан из европейской России. В начале стройки (1891) на строительстве было задействовано менее 10 тыс. чел., а в 1895—1896 гг., в разгар работ, — до 90 тыс. одновременно.

VI. Поворот в Китай

В самом разгаре стройки в середине 1890-х в строительстве Великого сибирского пути наметился неожиданный поворот: было решено строить магистраль не по первоначальному проекту — вдоль Амура, — а коротким путём через Маньчжурию. Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД), как назвали эту линию, сокращала расстояние до Владивостока на 514 вёрст, шла по более благоприятным климатически местам и представлялась гораздо более выгодной в экономическом и эксплуатационном отношениях. В повороте трассы Сибирского пути на Маньчжурию большую роль сыграл опять же кипучий организационный напор С.Ю. Витте, «мотора» и главного финансиста этого проекта.

Российская империя с 1895 г. начала активное проникновение в Маньчжурию, вынудила Японию отказаться от трофея Японо-китайской войны — Ляодунского полуострова, и это предрешило изменение линии. В 1896 г. был заключён военный союз с Китаем и договор на постройку КВЖД. После получения от Китая согласия было образовано частное акционерное общество — Правление КВЖД, учредителем которого был Русско-китайский (затем Русско-азиатский) банк в Хабаровске. И вот этому банку руками акционерного общества китайское правительство и разрешало построить и эксплуатировать дорогу. Такая хитрая схема.

Строительное управление КВЖД возглавил А.И. Югович, инженер-строитель, известный специалист по сооружению дорог в пустынных и горных районах. Первые партии русских инженеров прибыли в Маньчжурию летом 1897 г. и начали вести изыскания линии. Базой для строительства был избран маленький городок Харбин на реке Сунгари с очень удобным логистическим расположением. Для доставки материалов по рекам было немедленно создано пароходство КВЖД.

Строили невероятно быстро: к лету 1900 г. по всей дороге уложили 1300 км сплошного рельсового пути, и тут в Китае вспыхнуло Ихэтуаньское (Боксёрское) восстание. Железнодорожная охрана пыталась защищать линию, но восставших удержать не удалось: около 80% железнодорожной линии было ими захвачено и подверглось разрушению.

Из уложенного пути уцелело менее трети — 400 вёрст, почти все станционные постройки и склады материалов были сожжены или расхищены, подвижной состав оказался разбит. Тем не менее после подавления восстания переукладка пути велась такими быстрыми темпами, что на всём протяжении дороги в октябре 1901 г. путь был сомкнут и приведён в рабочее состояние.

На пике работ на постройке было задействовано до 200 тыс. (!) китайских рабочих. На дороге было сооружено 1464 моста, в том числе крупнейший через реку Сунгари, проложено девять тоннелей, из них два протяжённостью более трёх километров. При этом построенный под руководством инженера путей сообщения Н.Н. Бочарова двухпутный Хинганский тоннель был для тех лет уникальным.

Наконец, 1 (14) июля 1903 г. на КВЖД открылось регулярное пассажирское и товарное движение. Это был эпохальный цивилизационный рубеж: впервые в истории установилось бесперебойное и быстрое сообщение с Дальним Востоком — портами Владивосток и Дальний, а также с военно-морской крепостью Порт-Артур. Европа в глобальном смысле получила выход к Тихому океану.

В дальнейшем Общество КВЖД участвовало в оборудовании порта во Владивостоке, организовало регулярные пассажирские рейсы к портам Японии, Кореи и Китая. В 1903 г. оно уже владело флотилией из 20 пароходов. В городах, быстро растущих вдоль железной дороги, открывались больницы, школы, магазины, библиотеки.

Надо признать, что поворот Транссиба в Китай привёл к усиленному развитию Маньчжурии и захирению российского Дальнего Востока. Фактически пресловутая «экономия» на сокращении длины Великого сибирского пути вылилась в то, что вложенные туда огромные средства (более 400 млн руб. только казённых вложений, не считая размеров частных инвестиций) всего через 25 лет стали работать на экономику Китая и Японии, а часть этих средств — около 40% — безвозвратно пропала сразу после их вложения, когда только что построенную Южно-Маньчжурскую линию на Порт-Артур пришлось безвозмездно отдать Японии после поражения осенью 1905 г.

VI. Итоги и цена Транссиба для России

Итак, летом 1903 г. поезда пошли к Тихому океану от Петербурга и Москвы, а беспересадочные вагоны — от Парижа, Берлина и Вены. По быстроте сооружения (12 лет), по протяжённости (7,5 тыс. км), трудностям строительства и объёмам выполненных работ Великая сибирская железная дорога не знала себе равных во всём мире.

В условиях почти полного бездорожья на доставку необходимых строительных материалов — а фактически приходилось завозить всё, кроме леса — затрачивалось много времени и средств. Например, для моста через Иртыш и для станции в Омске камень везли 740 вёрст по железной дороге из Челябинска и 580 вёрст с берегов Оби, а также по воде на баржах из карьеров, расположенных на берегах Иртыша в 900 вёрстах выше моста. Металлические конструкции для моста через Амур изготовлялись в Царстве Польском и доставлялись по железной дороге в Одессу, а затем перевозились морским путём во Владивосток, потом по железной дороге в Хабаровск. Так что логистика почти везде была сложнейшей.

Несмотря на это ежегодно прокладывалось около 500—600 км железнодорожного пути. Об объёме выполненных работ и громадных затратах человеческого труда свидетельствуют данные на 1903 г.: произведено свыше 100 млн куб. м земляных работ, заготовлено и уложено более 12 млн шпал, около 1 млн т рельсов и скреплений, построено мостов и тоннелей общей протяжённостью до 100 км.

Средства на строительство расходовались действительно огромные и — как говорилось выше — в основном благодаря Витте. В целом Великий сибирский путь обошёлся казне Российской империи до начала первой мировой войны почти в полтора миллиарда золотых рублей (1 455 413 000 руб.). Это гигантская сумма для того времени, равная приблизительно 140—150 млрд современных долларов, но при гораздо меньшем масштабе тогдашней экономики.

VII. Исправление ошибок: усиление Транссиба и Амурская дорога

Сибирская ж. д. уже в первый период эксплуатации выявила своё большое значение для развития экономики, способствовала ускорению и росту оборота товаров. Однако пропускная способность дороги оказалась недостаточной. Крайне напряжённым стало движение по Сибирской и Забайкальской железным дорогам во время Русско-японской войны, когда с запада хлынули войска.

Магистраль не справлялась с передвижением войск и с доставкой воинских грузов и могла пропускать только 13 поездов в сутки, так что было принято непростое решение об ограничении гражданских перевозок. Кроме того, переброска войск осложнялась тем, что не был достроен участок Кругобайкальской железной дороги и до 1905 г. связь между западным и восточным берегами Байкала осуществлялась с помощью паромной переправы. Паром-ледокол «Байкал» водоизмещением 3470 т перевозил за один рейс 25 гружёных вагонов. В зимний период от станции Байкал до Танхоя прокладывали по льду озера рельсовый путь, по которому «перекатывали» паровозы и вагоны. В отдельные дни таким способом переправляли до 220 вагонов.

Поражение в Русско-японской войне в корне изменило подходы к перспективам Сибирской ж. д. и окончательно разбило иллюзии покорителей Желтороссии (Маньчжурии). Было доказано, что дорога, даже экономически выгодная, но пролегающая по чужой территории, в стратегическом отношении не может обеспечить интересы страны. В июне 1907 г. Совет министров рассмотрел и одобрил предложения МПС о сооружении второй колеи Сибирской ж. д., общем усилении линии и смягчении уклонов на горных участках. Было также решено строить магистраль по своей территории — ввиду политической неопределённости статуса КВЖД в будущем.

Так что в 1908—1914 гг. вторая колея была построена на протяжении 4,5 тыс. км от Челябинска до станции Карымская в Забайкалье, перед ответвлением КВЖД на юго-восток. Сама линия Сибирской ж. д. была спрямлена и значительно усилена, мосты везде заменены на капитальные, а уклоны смягчены. Скорости поездов и пропускная способность линии намного возросли.

А 31 мая 1908 г. Госсовет империи принял нелёгкое решение о сооружении Амурской железной дороги. Строительство участка Великого сибирского пути от станции Куэнга до Хабаровска строго по российской территории и при этом с отдалением от русла Амура не менее чем на 50 км было начато в 1907 году и окончено в 1915 году. Длина Амурской ж. д., строившейся в наиболее суровых условиях относительно всех остальных участков, составила более 2000 км, с ветвью на Благовещенск. В этот же период началось и строительство Минусинско-Ачинской железной дороги.

История после окончания строительства рассудила так, что Амурская линия работает на Россию и сегодня, в XXI веке, а КВЖД для нашей страны — давно в истории. Если же учесть ещё и частные капиталы, вложенные в развитие Маньчжурии, то картина будет совершенно удручающей: российское Приамурье и Приморье недополучили в начале XX века более миллиарда золотых рублей и степень развития этих территорий сегодня могла быть намного выше. Так что строительство Транссиба могло обойтись для России на 29% дешевле (почти на треть!), при этом получили бы громадный стимул для развития именно российские восточные территории между Читой и Хабаровском. Но история, увы, не знает сослагательного наклонения. Вышло так, как вышло.

VIII. Финал. Амурский мост

Амурская линия в 1915 г. была достроена, но не был замкнут последний разрыв — мощный двухкилометровый Амур у Хабаровска преграждал сообщение. Гидрология там очень сложная: быстрое течение, большая глубина (до 14 метров в районе мостового перехода), быстрый и мощный ледоход, два паводка в году. Но строить было надо.

Закладка моста состоялась ещё в мирное время, в августе 1913 г. Сперва строительство по проекту Л.Д. Проскурякова и Г.П. Передерия шло строго по плану и мост планировалось сдать в конце 1915 г., но мировая война внесла свои коррективы.

Логистика доставки была очень сложной: детали ферм делали в Царстве Польском (!) и везли через Одессу, Суэцкий канал, Индийский океан во Владивосток, а затем доставляли их для сборки в Хабаровск. Судно «Пермь», шедшее с этим грузом в 1914 г., горело в порту Коломбо на Цейлоне и было притоплено.

Фермы извлекли только через полгода, часть деталей пришла в негодность, но в 1915 г. они всё-таки достигли Дальнего Востока. Последний пролёт моста был в 1915 г. захвачен немцами в Польше. Так что на месте пришлось изготавливать недостающие детали, а ко дню официального открытия моста делать временную деревянную ферму для возможности пропуска поездов. И только в апреле 1917-го, уже после падения империи, временную ферму моста заменили на постоянную металлическую.

И вот финал грандиозного строительства: 5 (18) октября 1916 г. мост через реку Амур длиной 2,6 км был открыт для постоянного движения. Транссибирская магистраль по территории России была замкнута в сплошной рельсовый путь без разрывов, от Москвы до Владивостока. Первый поезд по мосту провёл машинист Семён Гольберт. Мост первоначально был назван в честь наследника престола цесаревича Алексея, однако после Февральской революции он был переименован просто в Амурский.

IX. Геополитическое значение

В дальнейшем Транссибирская магистраль стала государствообразующим звеном всей восточной части страны. Вдоль неё разворачивались почти все события Гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке, она была центром притяжения событий (*) и экономических потоков, а также важнейшим военно-политическим фактором мирового значения. С её существованием, безусловно, приходилось считаться всем основным мировым игрокам. Транссиб помог не только удержать восточные районы страны в трудное время после двух революций 1917 г., но и выиграть Великую Отечественную войну, обеспечивая воинские перевозки с Дальнего Востока в решающие периоды смертельной схватки с нацистской Германией, а также поступление грузов по ленд-лизу. Кроме этого по Транссибу шла эвакуация сотен предприятий из Европейской части СССР в глубинные районы Урала и Сибири.

В советское время Транссибирская магистраль была радикально реконструирована, усилена, стала на всём протяжении двухпутной (к 1940 г.) и к концу 1970-х гг. превратилась в самую грузонапряжённую железную дорогу в мире, по которой двигались огромные потоки грузов. Через неё шло массированное освоение Сибири и Дальнего Востока, а в 70-е годы XX века она приобрела и международное транзитное значение, взяв на себя контейнерные потоки из Японии в Европу. С начала 1950-х началась её электрификация, которая полностью завершилась уже после падения СССР, в 2002 г.

Если бы Транссиба не было, не было бы в нашей истории и многого другого — сибирских мегаполисов-миллионников, сотен предприятий на востоке страны, освоения полезных ископаемых и пополнения государственного бюджета. Мы бы не смогли удержать территорию Дальнего Востока в периоды смуты, и, скорее всего, она бы досталась хищникам-соседям вроде милитаристской Японии. И, конечно, победа в Великой Отечественной войне была бы под большим вопросом. Так что нам, потомкам, нужно сказать большое спасибо тем, кто когда-то ценой лишений и самоотверженного труда построил эту великую магистраль и столетие назад замкнул её в сплошной путь по территории России.

Источник: life.ru