1.1. Настоящая процедура устанавливает единые требования к содержанию документации, оформлению документов и записей СМК, устанавливает порядок управления внешней и внутренней документацией СМК, порядок управления записями СМК в испытательной лаборатории (ИЛ).

1.2. Требования настоящей процедуры распространяются на всех сотрудников ИЛ.

1.3. Настоящая документированная процедура разработана с целью обеспечения эффективной работы сотрудников в системе менеджмента качества.

2. Нормативные ссылки

2.1. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»;

2.2. ГОСТ ИСО/ТО 10013-2007 «Руководство по документированию менеджмента качества»;

2.3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Система менеджмента качества. Основные положения и словарь».

3. Определения

Документ – информация и соответствующий носитель (бумажный, электронный и другие).

Оригинал (подлинник) – документ, выполненный на любом материале, заверенный подлинными подписями разработчиков и позволяющий многократное воспроизведение с него копий.

🔴 Раздел дачи и расходов на строительство при разводе // Подтверждение выполненных работ

Контрольный экземпляр документа – копия утвержденного документа (оригинала), служащая для учета, хранения и снятия копий, зарегистрированная и идентифицированная штампом «Контрольный экземпляр».

Копия – документ, полностью воспроизводящий информацию подлинника и все его внешние признаки или часть их.

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты свидетельства осуществленной деятельности.

Журнал – форма записи информации.

Папка – подборка документов, объединённых по какому-то признаку и хранящихся вместе.

Код – знак (символ) или совокупность знаков (символов) принятых для обозначения классификационной группировки или объекта классификации.

Актуализация – поддержание документа в рабочем состоянии, приведение документа в соответствие с изменившимися внешними и внутренними условиями.

Нормативная документация – документы, устанавливающие требования.

Руководство по качеству – документ, определяющий систему менеджмента качества.

Номенклатура дел – документ, представляющий собой систематизированный перечень наименований дел лаборатории с указанием сроков их хранения.

4. Сокращения и обозначения

СМК – система менеджмента качества.

5. Процедура

5.1. Общие положения

5.1.1. Документация СМК ИЛ должна обеспечивать единое понимание Политики в области качества и методов ее реализации, описание процедур по обеспечению, управлению и улучшению качества, определение критериев оценки деятельности ИЛ, получение и регистрацию информации о деятельности, четкое регламентирование требований, положений и процессов СМК, включая распределение обязанностей и ответственности сотрудников за обеспечение качества, а также порядок их взаимодействия.

5.1.2. Документация СМК ИЛ подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

5.1.2.1. К внешней документации относятся: законы РФ; нормативно-правовые акты Правительства РФ и нормативно-правовые документы субъекта РФ; нормативные документы по стандартизации: международные стандарты, российские национальные стандарты, общероссийские классификаторы, правила, нормы, рекомендации; нормативные и распорядительные документы Общества (регламенты, положения, приказы, распоряжения, должностные инструкции и др.).

На совершайте моих ошибок!/10 ошибок в строительстве нашего дома.

5.1.2.2. К внутренней документации относятся: Политика и в области качества, Руководство по качеству, документированные процедуры, записи СМК – документация по подтверждению качества, рабочие инструкции, формы записей и прочие документы (распоряжения, справочные материалы, литература и др.).

5.1.3. Основными целями разработки внутренней документации СМК являются: полное и четкое описание процессов СМК, обеспечение необходимой информацией взаимодействующих друг с другом сотрудников, установление четкого порядка осуществления всех процессов, определение полномочий и ответственности, устранение и дублирование документов.

5.1.4. В процессах управления, предусмотренных настоящей процедурой, устанавливаются следующие ответственность и полномочия:

5.1.4.1. Руководитель ИЛ:

- утверждает внутренние документы СМК;

- принимает решение о приобретении внешней документации СМК в необходимых случаях ее актуализации;

- принимает решение о разработке документов СМК и контролирует исполнение;

- осуществляет ведение личных записей результатов анализа со стороны руководства.

5.1.4.2. Менеджер по качеству:

- дает поручения сотрудникам лаборатории на разработку проектов внутренних документов СМК;

- устанавливает сроки разработки и контролирует их соблюдение;

- организует обсуждение, внесение дополнений и изменений и согласование проектов разработанных документов СМК;

- проводит актуализацию документов, их изъятие и архивирование;

- организует и контролирует процедуры управления документами СМК и исполнение их требований;

- осуществляет систематический анализ документов СМК с точки зрения их эффективности и результативности и инициирует их своевременную актуализацию и пересмотр;

- осуществляет разработку проектов внутренней документации по СМК, проводит проверку адекватности и актуальности документов СМК до их выпуска;

- обеспечивает процесс согласования и утверждения документов СМК;

- обеспечивает тиражирование документов и передачу их сотрудникам лаборатории;

- осуществляет учет внешних и внутренних документов и записей СМК, процедуры их рассылки, актуализации;

- проводит обучение персонала по работе с документацией СМК;

- осуществляет ведение закрепленных за ним записей СМК.

5.1.4.3. Сотрудники ИЛ:

- ведут разработку проектов документов СМК;

- принимают участие в обсуждении проектов разработанных документов СМК;

- вносят по результатам обсуждений необходимые изменения и дополнения;

- проводят обучение и ознакомление персонала по работе с документацией СМК;

- обеспечивают доступ персонала к документации СМК;

- проводят работу по внедрению документов в практику;

- проводят контроль ведения, идентификации и хранения записей в ИЛ;

- осуществляют ведение закрепленных за ними записей СМК.

5.2. Управление внутренней документацией СМК

5.2.1. Цель управления внутренней документацией

5.2.1.1. Целью управления системой документации СМК является создание условий стабильного управления качеством всех процессов ИЛ.

5.2.1.2. Цель достигается путем решения следующих задач: разработка документации в соответствии с установленными требованиями и потребностями; организация механизма ввода документа в действие; обучение сотрудников работе с документами СМК; разработка механизмов эффективного использования документации, актуализации, порядка хранения, замены и архивирования.

5.2.1.3. Управление внутренней документацией СМК предусматривает следующие стадии:

- определение потребности в документе;

- планирование разработки документа;

- разработка и оформление проекта документа;

- проверка на соответствие установленным требованиям;

- согласование, утверждение и введение в действие;

- регистрация, учет;

- хранение, актуализация;

- отмена действия документа;

- изъятие и утилизация;

- архивирование.

5.2.2. Определение потребности в документах

5.2.2.1. Потребность в документах СМК возникает в случае: требований нормативно-правовых документов РФ, субъекта РФ, требований регламентирующих и распорядительных документов Общества регулирующих деятельность ИЛ; по инициативе руководителя и сотрудников лаборатории, а также по результатам анализа со стороны руководства, по результатам внутренних и внешних проверок.

5.2.2.2. При возникновении потребности в документации СМК менеджер по качеству составляет План разработки, пересмотра и актуализации документации СМК с указанием ответственных исполнителей (дополнительно может быть указана рабочая группа), сроков разработки, рассмотрения, согласования и утверждения и готовит Распоряжение за подписью руководителя лаборатории.

5.2.3. Разработка и оформление документов

5.2.3.1. Разработка и оформление документов СМК осуществляется сотрудниками лаборатории назначенными ответственными Распоряжением в соответствии с Планом разработки, пересмотра и актуализации документации СМК с учетом требований нормативно-правовых документов РФ, субъекта РФ, требований регламентирующих и распорядительных документов Общества регулирующих деятельность ИЛ, а также внутренних документов ИЛ.

5.2.3.2. Объем и степень детализации документов СМК определяются их разработчиками в зависимости от специфики и сложности описываемого объекта и компетентности использующего их персонала. Формы изложения документов могут включать в себя тексты, диаграммы, блок-схемы, рисунки, таблицы и др.

5.2.3.3. Документация СМК фиксируется на бумажном или электронном носителе. Изложение должно быть четким, понятным и не допускать двойного толкования. Правила оформления документов регламентируются соответствующими разделами настоящей процедуры.

5.2.4. Идентификация и кодирование документов

Разработанные документы СМК должны быть однозначно идентифицированы и иметь код. Порядок проведения идентификации документов описан в соответствующих разделах настоящей процедуры. Порядок кодирования документов описан в процедуре «Кодирование документов и записей СМК».

5.2.5. Рассмотрение, согласование и утверждение документов

5.2.5.1. Разработчик предлагает проект документа на рассмотрение рабочей группе и менеджеру по качеству (если разработчиком документа является менеджер по качеству, то документ рассматривает руководитель лаборатории), проводит анализ замечаний и предложений, дорабатывает документ и предоставляет на согласование ведущим специалистам групп (при необходимости) менеджеру по качеству.

5.2.5.2. Для согласования на титульном листе документа предусматривается место для подписи.

5.2.5.3. При отсутствии замечаний документ согласуется и предоставляется руководителю лаборатории на утверждение. Менеджер по качеству готовит распоряжение о введении в действии документа СМК с указанием полного наименования документа, даты ведения, списком пользователей, которым должен быть направлен вводимый документ и плана организационно-технических мероприятий по внедрению.

5.2.6. Введение документов в действие

5.2.6.1. Документ вводится в действие после издания распоряжения руководителя лаборатории.

5.2.6.2. Менеджер по качеству регистрирует документ в соответствующем разделе Журнала учета документов и записей СМК. Оригиналы документов хранятся в месте, обозначенном в Номенклатуре дел, ответственность за их хранение возлагается на менеджера по качеству.

5.2.6.3. С каждым оригиналом хранится Лист ознакомления.

5.2.6.4. Тиражирование документации и обеспечение сотрудников необходимым количеством экземпляров осуществляется согласно Распоряжению о введении в действие документа СМК.

5.2.6.5. Менеджер по качеству на основании распоряжения вносит в соответствующий раздел Журнала учета документов и записей СМК информацию о копиях документа, их порядковые номера, место хранения и ответственного сотрудника.

5.2.6.6. Копирование документа в необходимом количестве осуществляется непосредственно с оригинала. В правом нижнем углу титульного листа копии менеджер по качеству ставит печать «Учтённая копия №», в свободную графу печати вписывает код документа, в конце которого через точку добавляет порядковый номер копии в соответствии Журналом учета документов и записей СМК. При необходимости учтенные копии могут быть прошиты.

5.2.6.8. Введение в действие Программ, Планов, Графиков может быть произведено без Распоряжения руководителя лаборатории с момента утверждения документа. Документ проходит процедуру в соответствии с пунктами 5.2.6.2, 5.2.6.3, 5.2.6.6, 5.2.6.7. Рассылка документа может быть проведена в каждую лабораторию, группу в единичном экземпляре.

Копия документа может быть выдана ответственным за выполнение мероприятий по документу. Сведения о документе, его копии фиксируются в Журнале учета документов и записей СМК.

5.2.7. Актуализация документов и их переиздание

5.2.7.1. Основанием для необходимости внесения изменений и переработки документов СМК являются: изменение в процессах СМК ИЛ; изменение требований потребителей; поступление предложений по улучшению документации; выявление несоответствий по результатам аудита. Актуализация Руководства по качеству, Положения о лаборатории, Политике в области качества, документированных процедур проводится в плановом порядке один раз в год, остальной документации по мере необходимости.

5.2.7.2. При необходимости внесения изменений документ проходит этапы, описанные в п. 5.2.3 – п. 5.2.6. На измененном документе указывается новая версия документа, контрольный экземпляр заменяют на новый. Сведения об изменениях в документе фиксируются в Журнале учета документов и записей СМК.

5.2.7.3. Менеджер по качеству в ходе периодического внутреннего аудита осуществляет проверку наличия на рабочих местах актуальных версий документов в соответствии с Номенклатурой дел.

5.2.8. Отмена, изъятие, архивирование и уничтожение документации СМК

5.2.8.1. Отмена документов СМК осуществляется Распоряжением руководителя лаборатории. В распоряжении указывается дата прекращения действия документа и причина его отмены.

5.2.8.2. При наступлении срока отмены документа его копии должны быть менеджеру по качеству сотрудниками ответственными за их хранение. Менеджер по качеству осуществляет запись об изъятии копий из обращения в Журнале учета документов и записей СМК.

5.2.8.3. Копии документов уничтожаются, а оригинал передается в архив в порядке, описанном в процедуре «Организация архивного дела».

5.2.9. Руководство по качеству

5.2.9.1. Руководство по качеству разрабатывается и актуализируется менеджером по качеству. Руководство по качеству хранится у руководителя лаборатории в прошитом виде.

5.2.9.2. В Руководстве по качеству должны быть определены:

- область применения СМК и сфера действия Руководства;

- политика в области качества, цели в области качества (издается в виде приложения к Руководству по качеству);

- охватываемых СМК, их взаимодействие (с применением ссылок на отдельные документированные процедуры, рабочие инструкции и др. документы СМК);

- описание процессов, ответственность и обязанности персонала в реализации процессов.

5.2.9.3. Руководство по качеству оформляют на бумажном носителе на листах формата А4 (с двух сторон).

5.2.9.4. В Руководстве по качеству во всех, кроме дополнительно отмеченных случаях используется стандартный шрифт текста Arial 11 п.

5.2.9.5. Все предложения документа должны заканчиваться точкой, а начинаться с заглавной буквы.

5.2.9.6. Титульный лист должен содержать логотип Общества в левом верхнем углу и верхний колонтитул с указанием названия Общества подразделения разработчика документа (Испытательная лаборатория).

5.2.9.7. В правом верхнем углу титульного листа должна быть расположена информация об утверждении документа с указанием должности лица, утвердившего документ, местом для подписи, расшифровку подписи и дату.

5.2.9.8. В центре титульного листа указывается название («Руководство по качеству») и код документа (Arial 18 п., полужирный, заглавные буквы, без точки).

5.2.9.9. В левом нижнем углу титульного листа указывается информация о согласовании, разработке, введении в действие и номере версии документа.

5.2.9.10. В нижнем колонтитуле указывается город и год, когда был разработан документ.

5.2.9.11. На всех страницах, за исключением титульного листа, должен быть верхний колонтитул (Calibri), содержащий в левой стороне логотип Общества В центральной верхней ячейке — название Общества и подразделения разработчика документа, в центральной нижней ячейке — тип документа и его название (заглавные буквы). В правой верхней ячейке должна быть информация о номере версии и текущей странице документа (первой страницей считать титульную), в правой нижней ячейке — код документа (Рис.1).

Рис.1. Образец оформления верхнего колонтитула Руководства по качеству

5.2.9.12. Каждый раздел и пункт Руководства по качеству должен быть пронумерован арабскими цифрами. В конце номера ставится точка. Допускается использование нумерации (арабскими и римскими цифрами) или иной маркировки внутри пунктов.

5.2.9.13. Важная информация может быть выделена полужирным шрифтом. Допускается использование символа «!» для обращения особого внимания к информации.

5.2.9.14. Допускается вставка рисунков, блок-схем, таблиц и др. в документ. Рисунки, блок-схемы, таблицы и др. должны быть пронумерованы, подписаны. От общего текста должен быть отступ на одну строку (Рис.1).

5.2.9.15. Каждый раздел Руководства по качеству должен иметь соответствующий заголовок (Шрифт полужирный, заглавные буквы, без точки). Заголовки разделов должны иметь интервал перед строкой и после строки.

5.2.9.16. Разделы и приложения Руководства по качеству оформляются в порядке аналогичном описанию оформления процедур (процедуре «Графическое оформление документированных процедур и рабочих инструкций»).

5.2.10. Документированные процедуры и рабочие инструкции

Порядок оформления документированных процедур и рабочих инструкций описан в процедуре «Графическое оформление документированных процедур и рабочих инструкций».

5.2.11. Номенклатура дел. Альбом форм записей СМК

5.2.11.1. Порядок оформления Номенклатуры дел, Альбома форм записей СМК описан в процедуре «Кодирование документов и записей СМК».

5.2.11.2. Номенклатуру дел и Альбом форм записей допускается дополнять без переиздания. Изменения к Номенклатуре дел должны быть оформлены в Листе дополнения к Номенклатуре дел. Изменения к Альбому форм записей должны быть оформлены в Листе форм записей.

5.3. Управление внешней документацией СМК

5.3.1. Управление внешней документацией предусматривает следующие стадии:

- приобретение и поступление документации;

- регистрация и учет;

- отслеживание статуса и изменений;

- отмена и замена документов, изъятие и утилизация;

- перевод в справочную информацию.

5.3.2. Приобретение документации осуществляется на договорной основе с информационно-справочной службой «Техэксперт» или разработчиком документа. Нормативные и распорядительные документы Общества поступают через систему электронного документооборота. Менеджер по качеству осуществляет заказ и получение внешних документов в соответствии с порядком, установленным в Обществе.

5.3.3. Документы, полученные через информационно-справочную систему «Техэксперт», распечатываются, либо хранятся в электронном варианте. Место хранения документов в электронном варианте указывается в Журнале учета документов и записей СМК.

5.3.4. Менеджер по качеству регистрирует полученный документ в соответствующем разделе «Журнала учета документов и записей СМК» и ставит печать «Контрольный экземпляр» на верхнем правом углу титульного листа. Контрольные экземпляры документов хранятся в месте, обозначенном в Номенклатуре дел, ответственность за их хранение возлагается на менеджера по качеству.

5.3.5. На титульном листе контрольного экземпляра документа указывается его код. Порядок кодирования осуществляется в соответствии с процедурой «Кодирование документов и записей СМК».

5.3.6. Копирование документа для обеспечения сотрудников необходимым количеством экземпляров осуществляется либо непосредственно с контрольного экземпляра, либо путём вывода из информационно-справочной службы «Техэксперт». В правом нижнем углу титульного листа копии менеджер по качеству ставит печать «Учтённая копия №», в свободную графу печати вписывает код документа, в конце которого через точку добавляет порядковый номер копии в соответствии Журналом учета документов и записей СМК. Учтённые копии документов должны быть прошиты.

5.3.7. Менеджер по качеству вносит в соответствующий раздел Журнала учета документов и записей СМК информацию о копиях документа, их порядковые номера, место хранения и ответственного сотрудника.

5.3.9. Актуализация состояния документов проводится менеджером по качеству не реже одного раза в квартал по информационно-справочной системе. Результаты актуализации фиксируются в Журнале учета документов и записей СМК.

5.3.10. Измененные документы или изменения к ним проходят процедуру, описанную в п. 5.3.3 – п. 5.3.8.

5.3.11. В случае отмены или замены документа менеджер по качеству вносит соответствующую запись в Журнала учета документов и записей и ставит отметку «Отменен» на титульном листе документа. Оригинал документа или контрольный экземпляр передается в архив в порядке, описанном в процедуре «Организация архивного дела». Сотрудники ответственные за хранение копий документов передают свои экземпляры менеджеру по качеству.

5.3.12. Менеджер по качеству осуществляет запись об изъятии копий из обращения в Журнале учета документов и записей СМК. Копии документов уничтожаются.

5.3.13. Учтенную копию документа допускается изъять и заменить в случае ее непригодности, изношенности. Новой копии присваивается следующий номер, а старая копия уничтожается. менеджер по качеству вносит соответствующую запись в Журнал учета документов и записей СМК.

5.4. Управление записями СМК

5.4.1. Управление записями СМК. Общие положения

5.4.1.1. Записи ведутся для документирования прослеживаемости на всех этапах осуществляемой деятельности.

5.4.1.2. Для каждого вида записей разрабатывается специальная форма. Форма становится записью после ее заполнения. Записи, для которых не установлено специальной формы, могут вестись в произвольном виде.

5.4.1.3. Записи должны включать в себя: код (в соответствии с процедурой «Кодирование документов и записей СМК». ); наименование (в соответствии с разделом «Классификатор» «Журнала учета документов и записей СМК»); фамилия, имя, отчество и подпись исполнителя записи (допускается внесение подписи, в случае если записи прошиты в виде журнала); нумерацию страниц и общее их количество, если их более одной; если это копия, то ставится печать лаборатории и делается запись «Копия верна. Фамилия И.О. должность».

5.4.1.4. Требования к объему и содержанию записей по различным процессам определены соответствующими документами СМК.

5.4.1.5. Требования к оформлению и ведению журналов и папок определены в процедуре «Ведение и оформление журналов и папок».

5.4.1.6. В процедуру управления записями входит: определение первичных данных подлежащих регистрации; определение формы, в соответствии с которой данные должны регистрироваться; ведение записей; хранение записей (в соответствии с законодательными требованиями); архивирование записей; изъятие, аннулирование и утилизация; обеспечение возможности для исправления записей.

5.4.2. Определение первичных данных подлежащих регистрации. Идентификация формы

5.4.2.1. По результатам внутренних аудитов, анализа системы менеджмента качества или инициативе сотрудников руководитель лаборатории и менеджер по качеству могут принять решение о необходимости регистрации первичных данных.

5.4.2.2. Менеджер по качеству определяет сотрудника ответственного за разработку формы записи.

5.4.2.3. Сотрудник ответственный за разработку формы записи разрабатывает Лист форм записей. Порядок рассмотрения, согласования и утверждения Листа определен п. 5.2.5 настоящей процедуры.

5.4.2.4. Лист форм записей выпускается как приложение Альбома форм записей. Разработанной форме присваивается код, следующий за последней формой по Классификатору «Журнала учета документов и записей СМК».

5.4.2.5. В случае необходимости изменения формы записи проводится разработка новой формы, в порядке, определенном п. 5.4.2.2 – п. 5.4.2.4 настоящей процедуры. На старой форме менеджер по качеству ставит отметку «Отменен» и указывает причину отмены формы (Распоряжение о введение в действие документа СМК).

5.4.3. Ведение записей

5.4.3.1. Менеджер по качеству назначает ответственных за ведение записей и оформляет Лист дополнения Номенклатуры дел.

5.4.3.2. Ответственный за ведение записей должен поддерживать записи в рабочем состоянии, следить за тем, чтобы все необходимые записи вносились регулярно, своевременно и в полном объеме, четко и разборчиво.

5.4.3.3. Для ряда форм допускается ведение записей в электронном виде. Данные формы имеют пометку «Электронная форма» в Альбоме форм записей. Внесение исправлений в записях на бумажных носителях может быть произведена в соответствии с правилами, определенными в процедуре «Ведение и оформление журналов и папок».

5.4.4. Хранение записей

5.4.4.1. Ответственный за ведение записей должен следить за сохранностью документов, на каких бы видах носителей они не велись.

5.4.4.2. Порядок допуска к записям СМК определен соответствующим разделом Руководства по качеству РК-КД.

5.4.4.3. Лицо ответственное за ведение записей должно быть проинструктировано менеджером по качеству, либо ответственным специалистом в форме обучения согласно процедуре «Обучение персонала. Наставничество» .

5.4.4.4. В случае если информация в записях имеет особую важность необходимо предусмотреть хранение резервных копий.

5.4.4.5. Если состояние записей неудовлетворительно, ответственный за ведение записей должен в рабочем порядке принимать меры для их восстановления.

5.4.5. Архивирование записей. Изъятие, аннулирование и утилизация

Записи передаются в архив, изымаются и утилизируются в порядке, определенном в процедуре «Организация архивного дела».

5.4.6. Критерии эффективности управления записями. Совершенствование процесса управления записями

5.4.6.1. Основными критериями для оценки управления записями являются: соблюдение требований к ведению записей; полнота и достоверность записей; соблюдение условий регулярности и своевременности заполнения данных; возможность оперативного доступа к записям.

5.4.6.2. Совершенствование процедуры управления записями включает в себя: увеличение доли записей, которые ведутся в автоматическом режиме; увеличение доли записей, которые ведутся на электронных носителях для облегчения поиска и сортировки данных; совершенствование системы защиты записей.

5.5. Копирование и предоставление документов и записей СМК

5.5.1. В случае необходимости допускается копирование документа или записи СМК. На каждой странице копии документа менеджер по качеству ставит печать лаборатории и делает отметку «Копия верна», указывает дату, подпись, расшифровку подписи и должность.

5.5.2. Копии документов и записей могу предоставляться вне лаборатории только с разрешения руководителя лаборатории.

5.6. Резервное копирование и восстановление документов

Восстановление в случаях утраты или повреждения, документации СМК обеспечивается за счет ведения архива документации, как в бумажном (подлинники), так и в электронном виде и осуществляется менеджером по качеству с использованием сохранившегося документа. Для документов, ведущихся в электронном виде, осуществляется резервное копирование на сервер Общества, обеспечивающее их восстановление.

5.7. Правила прошивки, скрепления документов и записей СМК (рекомендательное)

5.7.1. Прошивку документов или записей СМК выполняет ответственный за ведение записей или хранение и эксплуатацию документов.

5.7.2. Для сшивания документов или записей следует использовать нитки. Для прошивки в документе, журнале готовят не менее трех отверстий с помощью шила, дырокола или иглы.

5.7.3. Концы нитки выводят на обратной стороне документа, записей, на втором форзаце журнала. Концы нитки связывают узлом, поверх которого наклеивают этикетку «Прошито, скреплено печатью, пронумеровано… листов (страниц)».

5.7.4. На этикетке исполнитель указывает свою фамилию и инициалы, ставит подпись, вносит количество прошитых страниц или листов.

5.7.5. С двух сторон этикетки менеджер по качеству ставит печать лаборатории.

5.8. Идентификация подписей

5.8.1. С целью оптимизации процесса ведения записей допускается однократная расшифровка подписей исполнителей в Листе идентификации подписей.

5.8.2. Лист идентификации подписей должен содержать информацию о исполнителе: фамилию и инициалы, должность. Так же должна указываться дата, с которой исполнитель вносит записи в формы.

6. Ответственность

6.1. Руководитель лаборатории несет ответственность за:

- утверждение внутренних документов СМК;

- принятие решения о приобретении внешней документации СМК в необходимых случаях ее актуализации;

- принятие решения о разработке документов СМК и контроль исполнения;

- ведение личных записей результатов анализа со стороны руководства.

6.2. Менеджер по качеству несет ответственность за:

- поручение сотрудникам лаборатории разработки проектов внутренних документов СМК;

- установку и соблюдение сроков разработки документов СМК;

- организацию обсуждений, внесений дополнений и изменений и согласований проектов разработанных документов СМК;

- проведение актуализации документов, их изъятие и архивирование;

- организацию и контроль процедуры управления документами СМК и исполнение ее требований;

- осуществление систематического анализа документов СМК с точки зрения их эффективности и результативности. Организация своевременной актуализации и пересмотра документов СМК;

- осуществление разработки проектов внутренней документации по СМК, проведение проверки адекватности и актуальности документов СМК до их выпуска;

- обеспечение процесса согласования и утверждения документов СМК;

- обеспечение тиражирования документов и передачу их сотрудникам лаборатории;

- осуществление учета внешних и внутренних документов и записей СМК, процедуры их рассылки, актуализации;

- проведение обучения персонала по работе с документацией СМК;

- осуществление ведения закрепленных за собой записей СМК.

6.3. Сотрудники ИЛ несут ответственность за:

- разработку проектов документов СМК;

- проведение обучения и ознакомления персонала по работе с документацией СМК;

- обеспечение доступа персонала к документации СМК;

- проведение работы по внедрению документов в практику;

- проведение контроля ведения, идентификации и хранения записей в ИЛ;

- ведение закрепленных за собой записей СМК.

6.4. Контроль за соблюдением требований данной процедуры несет менеджер по качеству.

Источник: lincoplatform.ru

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лабораторные исследования грунтов следует выполнять в соответствии с требованиями государственных стандартов, строительных норм и правил, а также настоящих Республиканских строительных норм.

Внесены Производственным объединением по инженерно-строительным изысканиям («Стройизыскания») Госстроя РСФСР

Утверждены постановлением Государственного комитета РСФСР по делам строительства от 15 июня 1984 г. № 42

Срок

введения в действие

1 января 1985 г.

1.2. Состав лабораторных исследований грунтов должен устанавливаться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и программ на производство изыскательских работ.

1.3. Лабораторные исследования грунтов должны выполняться с применением прогрессивных методов, современных приборов и оборудования, обеспечивающих высокое качество испытаний грунтов, наибольшую производительность труда и сокращение продолжительности лабораторных работ.

1.4. При производстве лабораторных исследований грунтов следует осуществлять мероприятия по экономии материалов и электроэнергии, а также обеспечивать бережное отношение к оборудованию, приборам, инструменту и инвентарю.

1.5. Стоимость лабораторных работ определяется согласно Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства.

1.6. При производстве лабораторных работ необходимо выполнять требования, предусмотренные правилами и инструкциями по охране труда и технике безопасности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

2.1. Лабораторные работы следует проводить в соответствии с планом-графиком и заданиями на их выполнение.

План-график составляется начальником лаборатории и согласовывается с начальником инженерно-геологических производственных подразделений — заказчиками лабораторных исследований грунтов.

Задание на лабораторные исследования грунтов составляется подразделением-заказчиком этих работ. Задание должно быть подписано н а чальником подразделения и главным геологом производственного подразделения-заказчика.

2.2. Контроль качества лабораторных исследований грунтов — входной, операционный, приемочный — следует осуществлять в соответствии со стандартом предприятия комплексной системы управления качеством инженерных изысканий в строительстве (КС УКИИС) на всех стадиях работ.

Входному контролю следует подвергать образцы грунта, поступающие на исследования, з адания заказчика, вновь поступающие оборудование, приборы, инструменты. Входной контроль должен быть сплошным и осуществляться начальником лаборатории или специально уполномоченным работником.

Операционный контроль следует проводить в процессе производства лабораторных исследований грунтов и ведения первичной документации. Особому контролю подлежат следующие рабочие процессы: отбор средней пробы, вырезка образцов грунта, поддержание температуры при определенной влажности, периодическая тарировка ареометра при определении гранулометрического состава, подсчет нагрузок при определении сопротивления срезу.

Операционный контроль приборов следует проводить в соответствии с требованиями приложения 1. Исполнители работ должны проводить сплошной операционный контроль (самоконтроль), начальник лаборатории или специально уполномоченный работник — выборочный.

Приемочному контролю следует подвергать результаты лабораторных исследований грунтов, подготовленные к передаче заказчику. Приемочный контроль должен быть сплошным и осуществляться начальником лаборатории.

2.3. Результаты лабораторных исследован и й грунтов выдаются заказчикам в виде машинно-ориентированных ведомостей при обработке данных на ЭВМ или в виде ведомостей паспортов результатов исследований грунтов.

2.4. Информацию об отклонениях от стандартов при проведении лабораторных исследований грунтов начальник лаборатории немедленно передает заказчику лабораторных работ.

3. ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ

3.1. Лаборатории исследования грунтов должны быть обеспечены оборудованием, приборами, инструментом и инвентарем в соответствии с Табелями оснащения изыскательских и проектно-изыскательских организаций приборами, оборудованием, транспортными средствами, лагерным снаряжением и средствами связи.

3.2. Д ля метрологического обеспечения производства лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов оборудование и приборы грунтовой лаборатории должны подвергаться проверке в установленные сроки в соответствии с требованиями ГОСТ 8.002-71 и стандартов предприятия КС УКИИС.

3.3. Д ля обеспечения постоянной эксплуатационной готовности оборудования и приборов следует применять систему планово-предупредительных ремонтов, предусматривающую проведение комплекса предупредительных мероприятий, направленных на устранение прогрессирующих износов.

3.4. Техническое обслуживание, предусматривающее надзор, уход, проверку состояния оборудования и приборов, за исключением электрооборудования, должно проводиться согласно годовому плану-графику персоналом грунтовой лаборатории — препараторами, лаборантами, техниками, инженерами.

3.5. Текущий ремонт оборудования и приборов, предусматривающий замену или восстановление деталей и узлов, операции, устраняющие неисправности, и техническое обслуживание электрооборудования должны проводиться ремонтно-механической службой изыскательской организации.

3.6. В помещениях лаборатории исследования грунтов оборудование следует группировать исходя из необходимости его совместной работы, а также по принципу одинакового воздействия на окружающую среду (выделение пыли, тепла, паров; шум и т.п.) и воздействия окружающей среды (вибрация, температура, влажность).

3.7. Состав помещений лаборатории исследования грунтов устанавливают в зависимости от состава, свойств, состояния грунтов; состава и количества оборудования. Минимальный и максимальный составы помещений приведены в приложении 2.

3.6. Последовательность расположения помещений устанавливают согласно маршрутам движения грунтов по анализам.

3.9. Площадь помещений устанавливают в зависимости от состава и количества оборудования, размеров проходов между оборудованием, количества сотрудников.

3.10. Особые требования к планировке лабораторий исследований грунтов приведены в приложении 3.

3.11. Особые требования к водоснабжению, канализации, вентиляции, электроснабжению лаборатории исследования грунтов приведены в приложении 4.

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗАМ ОБРАЗЦОВ ГРУНТОВ

4.1. Приемку и хранение образцов грунтов в лаборатории исследования грунтов следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12071-72.

Подразделению-заказчику следует доставлять и раскладывать на полки хранилища лаборатории образцы в том порядке, в котором они внесены в задание.

Начальнику лаборатории или специально уполномоченному работнику в присутствии геолога, ведущего объект, следует проверять сохранность образцов, отсутствие механических повреждений упаковки, достаточность и пригодность образцов для производства предусмотренного заданием состава определений.

4.2. Горизонтальное транспортирование грунта в помещении лаборатории следует осу щ ествлять с помощью ручных транспортных тележек, вертикальное — грузовыми лифтами или специальными подъемниками.

4.3. Исследование физико-механических свойств грунтов при вскрытии образцов следует начинать с визуального изучения и описания образцов. Описание должно содержать сведения о составе, литологических особенностях и состоянии образцов.

4.4. Вырезку образцов и подготовку грунтов к анализам следует производить, как правило, с помощью механизмов.

5. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

5.2. Гранулометрический и микроагрегатный состав следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12536-79. Просеивание грунтов следует производить с помощью механических сит, взбалтывание — с помощью механического взбалтывателя.

5.3. Плотность следует определять в соответствии с требованиями ГОCT 5180-75.

5.4. Плотность грунта следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 5182-78.

5.5. Плотность грунта в рыхлом и плотном состоянии следует определять в соответствии с требованиями приложения 5.

5.6. Плотность частиц грунта следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 5181-78.

5.7. Плотность частиц скального грунта следует определять в соответствии с требованиями приложения 6.

5.8. Границы текучести и раскатывания следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 5183-77. При определении границы текучести следует применять механизированные способы опускания конуса (без дополнительного усилия) и автоматизированные способы отсчетов промежутков времени опыта.

5.9. Максимальную молекулярную влагоемкость следует определять в соответствии с требованиями приложения 7.

5.10. Характеристики набухания и усадки следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 24143-80.

5.11. Размокаемость следует определять в соответствии с требованиями приложения 8.

5.12. Характеристики просадочности следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 23161-78.

5.13. Удельное сопротивление пенетрации следует определять в соответствии с требованиями приложения 9.

5.14. Максимальную плотность следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 22733-77. Следует применять механизированный способ поднятия груза и автоматизированный способ отключения прибора после проведения цикла ударов.

5.15. Угол естественного откоса следует определять в соответствии с требованиями приложения 10.

5.16. Коэффициент фильтрации следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 25584-83. Следует применять автоматизированные способы отсчета времени понижения жидкости на заданную величину.

5.18. Сжимаемость следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 23908-79.

5.10. Сжимаемость элювиальных грунтов следует определять в соответствии с требованиями приложения 11.

5.20. Сопротивление срезу следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 12248-78. В приборах с постоянной скоростью среза следует применять механизированные устройства перемещения каретки и автоматизированные средства фиксации максимального усилия динамометра на участке деформации образца 0-5 мм и отключения прибора при достижении деформации 5 мм.

5.21. Предел прочности скальных грунтов от пониженной до весьма низкой прочности при одноосном сжатии образцов правильной формы следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 17245-79.

5.22. Предел прочности скальных грунтов от очень прочных до малопрочных при одноосном сжатии образцов правильной фирмы следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 21153.0-75 и ГОСТ 21153.2-75.

5.23. Предел прочности скальных грунтов образцов произвольной формы следует определять в соответствии с требованиями ГОСТ 21941-81.

5.24. Коэффициент выветрелости следует определять в соответствии с требованиями приложения 12.

5.25. Коррозионную активность следуют определять в c оответствии с требованиями ГОСТ 9.015-74.

6. ЛАБОРАТОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

6.1. Рабочие журналы, выходные ведомости, паспорта и другие лабораторные документы следует оформлять в соответствии с требованиями государственных стандартов и «Пособия по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строительства».

6.2. Термины и определения, применяемые в лабораторной документации, должны соответствовать приведенным в государственном стандарте.

6.3. Единицы физических величин, наименование и обозначение этих единиц, применяющиес я в лабораторной документации, должны соответствовать единицам, приведенным в ГОСТ 8.417-81 и в СН 528-80.

Приложение 1

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИБОРОВ

Настоящая методика контроля распространяется на: балансирный конус, сита, весы, компрессионные и срезные приборы, приборы предварительного уплотнения. Общим требованием контроля является внешний осмотр. Устанавливают отсутствие на деталях приборов изгибов, вмятин, зазубрин, частиц грунта. Контроль разделяется на ежесменный и ежеквартальный.

Для каждого прибора в первом подпункте настоящей методики приведены требования ежесменного контроля, во втором — ежеквартального. Приборы, не удовлетворяющие требованиям методики, к применению не допускаются.

1. Балансирный конус

1.1. Острие конуса не должно быть затуплено.

1.2. Измерьте глубиномером (штангенциркулем) расстояние от вершины до основания конуса (25 мм) с точностью 0,1 мм. Сверьте показания с полученными при введении конуса в работу. Расхождение показаний не должно превышать 0,2 мм. Конус должен быть прочно соединен с дугой, дуга — с грузами.

2. Сита для просеивания грунтов

2.1. Просмотрите сетки от сит на свет. Сетки не должны иметь нарушений плетения, смещения и обрыва проволок, разрывов в местах крепления к корпусу.

Просмотрите под микроскопом с сорокакратным увеличением сита № 0,1; 0,25; 0,5 в пяти местах по радиусу сита. Отверстия по форме должны представлять квадрат. Определите размеры отверстий по шкале окуляра Гюйгена. Результаты не должны отличаться от номинальных более чем на 20%.

Определите размеры 5-ти отверстий в ситах № 1 и 2 по радиусу каждого сита. Измерьте штангенциркулем пять отверстий по радиусу каждого сита № 5 и 10. Размеры отверстий сеток не должны отличаться от номинальных более чем на 10 %.

Нажмите рукой последовательно на обруч, диск сверленых сит, диск днища. Детали при нажиме на них не должны качаться.

3. Весы лабораторные квадрантные

3.1. Проверьте положение воздушного пузырька уровня весов. Переведите пузырек в центр контрольной окружности, вращая ножки весов.

Совместите нулевую отметку шкалы с нулевой отметкой на экране. Поместите на чашку весов образцовую гирю, масса которой соответствует диапазону измерения массы по шкале. Операции повторяйте до достижения необходимого предела взвешивания. Разность показаний не должна превышать допустимой погрешности взвешивания.

3.2. Проверьте четкость изображения шкалы на экране, добейтесь четкости перемещением лампы освещения шкалы весов.

4 . Компрессионный прибор

4.1. При подготовке прибора к опыту просмотрите на свет днище и штамп. Все отверстия должны пропускать свет.

Канаты механизма сжатия должны лежать в проточенных канавках.

Верхний луч сектора рычажного устройства не должен занимать положение ниже условной горизонтальной линии, проведенной через ось рычажного устройства.

У ножек индикаторов должен оставаться ход не менее 3 мм. Ножки индикаторов не должны подходить к краю опорных пят ближе 2 мм.

Между держателем индикатора и арретиром одометра должен быть зазор не менее 3 мм.

4.2. Проверьте плотность прилегания днища к корпусу одометра. Днище должно легко вставляться в корпус и при поочередном нажиме пальцами в трех местах по краю не должно качаться.

Проверьте возможность перемещения штампа внутри одометра. Штамп, вставленный в направляющее кольцо, должен от собственной массы опускаться на днище собранного одометра.

Измерьте штангенциркулем с точностью 0,1 мм высоту кольца в трех местах. Расхождение меж д у наибольшим и наименьшим измерениями должно быть не более 0,5 мм.

Проверьте гори з онтальность панели стола прибора с помощью слесарного уровня. Проверьте равновесие рычажного устройства.

Устро й ство, оставленное в положении, при котором средний луч сектора примерно горизонтален, должно оставаться в этом положении.

Проверьте чувствительность рычажного устройства. Устройство из положения равновесия должно выходить от груза массой 50 г, положенного на подвеску.

5. Срезной прибор

5.1. Проверьте штамп, диск нижней обоймы, канаты, равновесие и чувствительность рычажных устройств в соответствии с требованиями раздела 4 настоящей методики.

Соберите нижнюю часть срезывателя. Затяните винты, крепящие днище, нижнюю обойму. Все детали должны легко вставляться в свои места. Винты должны без применения больших усилий закреплять детали. Нижняя часть срезывателя не должна качаться при нажиме на нее рукой.

5.2. Проверьте горизонтальность панели стола прибора с помощью слесарного уровня.

6. Прибор предварительного уплотнения

6.1. Проверьте штампы, канаты в соответствии с требованиями раздела 4 настоящей методики.

Сектор незагруженного прибора под действием собственной массы должен занимать положение, при котором подвеска не доходит до пола на 20-40 мм. Проверьте центральное расположение загруженной обоймы в ванне.

6.2. Проверьте монтируемость обоймы. Кольца не должны перемещаться в собранной незагруженной образцом грунта обойме при перевертывании ее.

Проверьте горизонтальность панели стола прибора с помощью слесарного уровня.

Приложение 2

М ИНИМАЛЬНЫЙ И МАКСИМАЛЬНЫЙ СОСТАВЫ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАБОРАТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

Помещение приемки и подготовки грунтов к исследованиям.

Хранилище образцов грунта.

Помещение для определения физико-механических свойств грунтов.

Помещение для определения химических свойств грунта.

Помещение приемки образцов грунта.

Хранилище образцов грунта.

Помещение подготовки грунтов к исследованиям.

Помещение для определения физических свойств грунтов.

Помещение для определения химических свойств грунтов.

Помещение для сдвиговых приборов и прессов.

Помещение для компрессионных приборов.

Помещение для дробилок, полочного барабана, гравийных сит.

Помещ е ние для камнерезного и шлифовального станков.

Помещение обработки результатов исследований.

Приложение 3

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ ЛАБОРАТОРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

При проектировании грунтовых лабораторий следует предусматривать погрузочно-разгрузочные площадки, подъезды и подходы к ним.

Для разгрузки, погрузки образцов и отработанного грунта у здания лаборатории следует проектировать грузовую платформу, расположенную на одном уровне с полами кузова автомашин и первого этажа лаборатории.

Лабораторию исследования грунтов следует располагать на первом этаже знания. Допускается разрывать лабораторию по этажам при наличии в здании грузового лифта или специального подъемника и располагать лабораторию в одном из этажей от цокольного этажа до верхнего при обязательном расположении помещения приемки в первом этаже. Помещения приемки и хранилища образцов в этом случае следует размещать вблизи лифта.

Полы помещений для компрессионных, сдвиговых приборов, прессов, дробилок, полочного барабана, камнерезного станка должны быть защищены от вибрации.

В помещениях лаборатории углы колонн, проемов, выступающие элементы конструкций должны быть защищены от повреждений транспортными тележками.

Приложение 4

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ, КАНАЛИЗАЦИИ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ЛАБОРАТОРИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

Мойки, кроме водоразборных кранов, должны быть оборудованы дополнительно специальной лабораторной арматурой: двумя кранами холодной воды с наконечниками для присоединения шлангов, кранами со смесительным приспособлением с удлиненными отростками.

Сброс сточных жидкостей из моек грунтовой лаборатории должен производиться через местные установки для обработки сточных жидкостей.

Для вытяжных шкафов и зондов над сушильными шкафами, мельницами грунтовыми, дробилками, установками для просева грунта, гравийными ситами, полочными барабанами следует предусматривать самостоятельные вытяжные системы вентиляции с механическим побуждением.

В хранилище образцов следует предусматривать кондиционирование и увлажнение воздуха, а в помещении компрессионных приборов — только кондиционирование воздуха.

Электрические линии, питающие автоматические приборы и оборудование непрерывного действия, д олжны обладать повышенной надежностью и отключаться отдельно от общего отключающего аппарата лаборатории исследования грунтов.

Приложение 5

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПЕСЧАНОГО ГРУНТА В РЫХЛОМ И ПЛОТНОМ СОСТОЯНИЯХ

Настоящая методика распространяется на песчаные грунты и устанавливает метод лабораторного определения плотности грунта в рыхлом и плотном состояниях.

1. Общие положения

1.1. Плотность грунтов в рыхлом и плотном состояниях следует определять как отношение масс грунтов в названных состояниях к их объемам.

1.2. Определение плотности песчаного грунта проводят на воздушно-сухих грунтах.

1.3. Взвешивания производят с точностью ± 0,01 г.

1.4. Определение плотности грунта в каждом состоянии проводят с двухкратной повторностью.

Весы лабораторные по ГОСТ 19491-74.

Прибор СУГ, состоящий из металлического стакана объемом 250 см 3 (внутренний диаметр 60 мм) с насадкой.

Колотушка деревянная или вибростол.

Воронка конусообразная с длинным стеблем № 7.

Сито с сеткой № 5 по ГОСТ 3584-73.

Линейка металлическая негнущаяся.

3. Подготовка к испытанию

3.1. Песчаный грунт просеивают через сито с сеткой № 5.

3.2. Отбирают среднюю пробу песчаного грунта.

4. Проведение испытания

4.1. В звешивают пустые, сухие стаканы.

4.2. Д ля получения рыхлого состояния грунта заполняют стакан песком через воронку. Стебель воронки держат на расстоянии 10-20 мм от поверхности грунта в стакане.

4.3. Для получения плотного состояния грунта стакан заполняют песком порциями при постоянном постукивании колотушкой о стенки стакана.

4.4. Для получения плотного состояния грунта при наличии механизма уплотнение производят на вибростоле.

4.5. Избыток грунта при полном заполнении стаканов удаляют линейкой вровень с краями стаканов.

4.6. Взвешивают стаканы с грунтом.

5. Обработка результатов.

Соответствует ГОСТ 5182-78.

Приложение 6

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЧАСТИЦ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ

Настоящая методика распространяется на скальные грунты и устанавливает метод лабораторного определения плотности частиц.

1. Общие положения

Соотв е тствуют ГОСТ 5181-78.

Соответствует ГОСТ 5181-78.

Добавляется ступ к а агатовая или яшмовая с пестом по ГОСТ 9147-80 или ступка механическая СМБН.

3. Подготовка к испытанию

3.1. Образец скального грунта массой 250-500 г дробят молотком на твердом основании на мелкие обломки. Обломки грунта, находящиеся в воздушно-сухом состоянии, растирают в ступке, а затем просеивают через сито с сеткой № 2. Частицы грунта, оставшиеся на сите, измельчают в ступке и снова просеивают.

3.2. Отбирают среднюю пробу грунта массой 100-200 г, избегая «круглых» значений 100, 150 или 200 г.

3.3. Из тщательно перемешанной средней пробы берут навеску в стеклянный стаканчик, масса навески — из расчета не менее 15 г на каждые 100 мл вместимости пикнометра.

3.4. Навеску высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы и охлаждают по ГОСТ 5180-75.

3.5. Допускается использовать воздушно-сухие грунты с поправкой на гигроскопическую влажность по ГОСТ 5181-78.

3.6. Дистиллированную воду кипятят в течение 1 ч и хранят в закупоренной бутыли.

3.7. Составляют таблицу масс пикнометров с дистиллированной водой при различных температурах. Массы пикнометров с дистиллированной водой при различных температурах вычисляют по ГОСТ 5181-78.

4. Проведение испытания

Соответствует ГОСТ 5181-78.

5. Обработка результатов

Соответствует ГОСТ 5181-78.

Приложение 7

МЕ ТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ВЛАГОЕМКОСТИ

Настоящая методика распространяется на пылевато-глинистые и песчаные грунты и устанавливает метод лабораторного определения максимально й молекулярной влагоемкости.

1. Общие положения

1.1. Молекулярная влагоемкость грунта — способность частиц грунта удерживать молекулярным притяжением на своей поверхности то или иное количество воды.

1.2. Максимальную молекулярную влагоемкость следует определять как влажность грунтовой пасты после, прессования ее до завершения водоотдачи грунта.

1.3. Максимальную молекулярную влагоемкость пылевато-глинистых грунтов определяют на образцах с естественной влажностью.

1.4. Определение максимальной молекулярной влагоемкости проводят с двухкратной повторностью.

Соотв е тствует ГОСТ 5180-75.

пресс рычажный, винтовой или гидравлический, исключающий возможность поворота плит; шаблон металлический толщиной 2 мм с отверстием диаметром 50 мм;

чашка фарфоровая по ГОСТ 9147-73;

линейка металлическая негнущаяся;

3. Подготовка к испытанию

Соотв е тствует ГОСТ 5183-77.

4. Проведение испытания

4.1. На кусочек ткани кладут шаблон, смазанный вазелином. Заполняют шаблон грунтовой пастой. Избыток пасты удаляют линейкой, перемещаемой по поверхности шаблона. Шаблон поднимают, а полученную лепешку покрывают вторым кусочком ткани.

4.2. На пластину кладут стопку фильтрованной бумаги из 20 фильтров диаметром 90 мм, лепешку в ткани, такую же стопку фильтровальной бумаги, пластину.

4.3. Полученный таким образом пакет помещают под пресс и выдерживают под постоянным давлением в 1 МПа в течение: пески и супеси — 10 мин, глины и суглинки — 30 мин. За одно прессование можно испытать несколько образцов, ограничение количества диктуется конструкцией пресса (расстояние между плитами).

4.4. Освобождают лепешку от пластин, фильтровальной бумаги, ткани. Сгибают лепешку пополам. Ломкость ее показывает, что водоотдача завершена.

4.5. Влажность образца определяют по ГОСТ 5180-75.

5. Обработка результатов испытания

Полученную влажность принимают за максимальную молекулярную влагоемкость.

Приложение 8

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМОКАЕМОСТИ

Настоящая методика распространяется на пылевато-глинистые грунты и устанавливает метод лабораторного определения размокаемости.

1. Общие положения

1.1. Размокаемость — способность грунтов терять в воде связность.

1.2. Размокаемость характеризуется временем и характером размокания грунтов.

1.3. Для определения размокаемости грунтов применяют подземную воду, взятую на месте отбора образца. Допускается применение в одопроводной воды.

2. Аппаратура

Пресс для вырезки образцов.

3. Подготовка к испытанию

3.1. Из монолита грунта вырезают образец кольцом — пробоотборником прибора ПРГ-2 по ГОСТ 5182-78.

3.2. Отбирают пробу на влажность по ГОСТ 5180-78.

4. Проведение испытания

4.1. Вырезанный образец грунта ставят на сетку прибора и опускают в ванну прибора, наполненную водой.

4.2. Наблюдают за образцом и делают записи в журнале в следующие промежутки времени: 1; 30 мин, 1; 6; 24; 48 ч.

4.3. Если образец не размокнет через 48 ч, дают его описание и опыт прекращают.

5. Обработка результатов испытания

5.1. По времени размокания образца различают типы размокаемости:

мгновенная — полностью за 1 мин;

очень быстрая — более 80-90 % объема за 30 мин;

быстрая — более 50 % объема за 1 ч,

медленная — менее 50 % объема за 6 ч;

очень медленная — менее 25 % объема за 24 ч;

неразмокающий грунт — менее 10 % объема за 48ч.

5.2. По характеру размокания образца различают форму, размеры (крупные, мелкие комочк и , чешуйки, пыль), последовательность распада.

Приложение 9

М ЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕНЕТРАЦИИ

Насто ящ ая методика распространяется на пылевато-глинистые грунты и устанавливает метод лабораторного определения удельного сопротивления пенетрации.

Методика не распространяется на пылевато-глинистые грунты, содержащие крупнообломочные включения размером более 2 мм в количестве более 10 % по массе.

1. Общие положения

1.1. Пенетрацией называется внедрение в грунт конического наконечника на глубину, не превышающую высоту конуса.

1.2. Удельное сопротивление пенетрации глинистых грунтов определяется как отношение вертикального усилия, передаваемого на конус в килограммах, к квадрату глубины погружения конуса в сантиметрах.

1.3. Глубину погружения конуса определяют с точностью 0,1 мм.

1.4. Удельное сопротивление пенетрации определяют с точностью 0,01 кг/см 2 .

1.5. Пенетрацию проводят с четырехкратной повторностью (по две пенетрации на каждой стороне образца).

Пенетрометр, состоящий из станины со столиком и подвижной части, имею щ ей полированный конус и грузовую площадку. Перемещение конуса фиксирует индикатор часового типа. Конус имеет угол раскрытия 30°, высоту 30-40 мм. Масса подвижной части 150-300 г.

Кольцо-пробоотборник диаметром 80 мм, высотой 60 мм по ГОСТ 5182-78.

3. Подготовка к испытанию

3.1. Из монолита грунта вырезают образец кольцом-пробоотборником по ГОСТ 5182-78.

3.2. Отбирают пробу на влажность по ГОСТ 5180-78.

3.3. Конус пенетрометра смазывают тонким слоем вазелина.

4. Проведение испытания

4.1. Кольцо с образцом помещают на столик пенетрометра, подводят острие конуса к поверхности грунта, закрепляют подвижную часть пенетрометра, индикатор устанавливают на нулевую отметку.

4.2. Убрав защелку пенетрометра, позволяют конусу свободно внедряться в образец в течение 30-60 с, отмечая его погружение по индикатору.

4.3. Дальнейшее вдавливание конуса происходит путем приложения возрастающей ступенями нагрузки. Ступени нагрузки на конус выбирают в зависимости от консистенции испытываемого грунта:

текучая — 0,05 кг;

текучепластичная — 0, 1 5 кг;

мягкопластичная — 0,3 кг;

тугопластичная — 0.5 кг;

полутвердая -0,75 кг;

4.4. Каждую ступень нагрузки выдерживают до условной стабилизации реформации, составляющей не более 0,1 мм за 30 с.

4.5. При каждом испытании осуществляют 6-9 ступеней нагрузки. Общая глубина погружения конуса должна достигать 15-20 мм.

4.6. Результаты опытов записывают в журнал.

5. Обработка результатов испытаний

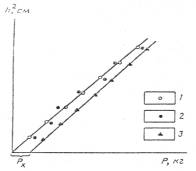

5.1. По данным каждого опыта строят график зависимости квадрата глубины погружения конуса h* от вертикального усилия, передаваемого на конус Р, на котором точки должны располагаться на прямой, выходящей из начала координат (см. рисунок).

В этом случае для определения Рп с графика снимают любое значение Р и соответствующее ему значение h 2 .

5.2. В случае отклонения точек от одной прямой Рп определяют как среднее из полученных его значений на каждой ступени нагрузки.

5.3. В случае, когда график з ависимости h 2 от Р, пересекает ось Р , от значения Р вычитают поправку Рх.

5.4. За нормативное значение Рп принимают среднее значение опытов по верхней и нижней поверхностям образца.

5.5. Наименование пылевато-глинистых грунтов по удельному сопротивлению пенетрации приведены в табл. 1.

1 — Рп определяется по любой точке; 2 — Рп определяется по среднему арифметическому из частных значений; 3 — из значений Р вычитается Рх

Наименование пылевато-глинистых грунтов по удельному сопротивлению пенетрации

Источник: gostrf.com

Сбор и анализ технической документации при обследовании

Изучение проектной документации включает в себя:

* установление года проектирования объекта, норм проектирования, автора проекта;

* изучение рабочих чертежей здания или сооружения (планов, разрезов, архитектурно-строительных узлов);

* изучение рабочих чертежей конструкций, узлов их сопряжений и опираний; выяснение серий конструкций, марок конструктивных элементов;

* установление расчетных схем конструкций и нагрузок (включая паспортные данные о нагрузках и режиме работы подъёмно-транспортного оборудования);

* ознакомление с имеющимися расчётами конструкций;

* получение сведений о предполагаемых условиях эксплуатации и о технологических процессах, связанных с воздействием на несущие конструкции;

* ознакомление с материалами инженерно-геологических изысканий.

Иногда проектной документации у владельца недвижимости (заказчика) нет.

Изучение строительной (исполнительной) документации включает в себя:

* установление года (лет) строительства объекта, производителя работ, даты сдачи в эксплуатацию;

* установление заводов-изготовителей строительных конструкций;

* изучение паспортов и сертификатов на строительные материалы и конструкции;

* анализ актов на скрытые работы (позволяющих убедиться, например, в правильности армирования монолитных участков и поясов, укладке бетона необходимой прочности, надлежащем качестве сварки в замоноличенных позднее стыках, нанесении гидроизолирующих слоев, позднее скрытых под грунтом и т.д.), основного журнала производства работ, вспомогательных журналов (бетонных работ, сварочных работ, бетонирования стыков), специальных журналов (например, производства работ по монтажу дворового газопровода);

* рассмотрение материалов авторского и геодезического контроля; разрешений и согласований на отступления от проекта.

Иногда строительная документация у владельца недвижимости (заказчика) отсутствует.

Изучение эксплуатационной документации включает в себя:

* анализ изменений проектных объёмно-планировочных и конструктивных решений в процессе эксплуатации здания или сооружения (перестройки, перепланировки, надстройки);

* изучение результатов ранее проведенных обследований объекта, испытаний материалов и конструкций, вскрытий, рекомендаций по усилению и восстановлению конструкций, документации по ремонтам.

Иногда эксплуатационная документация у владельца недвижимости (заказчика) также отсутствует.

В случае отсутствия проектной, строительной или эксплуатационной документации Вам придётся нужную для успешного проведения обследования информацию добывать самому.

Так, из разговоров со старыми работниками предприятия, старожилами, бывшими строителями Вам может быть удастся узнать, например, и размеры котлована, и глубину заложения фундамента, и в каком году был пожар, землетрясение или вода заливала подвал здания и т.п. Существуют и косвенные признаки возраста объекта — например, определенные виды и размеры стальных профилей и арматуры выпускались до определенного года.

При отсутствии проектной документации, в частности планов и разрезов, Вы вынуждены будете при предварительном и основном обследованиях произвести обмеры здания или сооружения и сами составить общие архитектурно-строительные чертежи на основе обмерочных эскизов.

При отсутствии эксплуатационной документации Вами при основном обследовании обязательно должно быть выяснено, изменялась ли расчетная схема той или иной конструкции (например, из-за того, что владельцы объекта поставили непредусмотренную проектом перегородку или, что значительно хуже, убрали промежуточную опору).

Не должно остаться незамеченным Вами и изменение нагрузки по сравнению с предполагаемой при проектировании нормируемой нагрузкой (например, из-за того, что владельцы объекта добавили или переставили в процессе эксплуатации на новые места оборудование, наложили дополнительные слои на кровле или на перекрытии, осела на конструкции технологическая пыль и т.п.). Самостоятельно Вами собираются данные о ремонтах, которые претерпело здание или сооружение, и произведённых усилениях конструкций.

Даже если техническая документация имеется в полном объёме, не полагаясь на добросовестность строителей и эксплуатационщиков, при основном обследовании Вам обязательно следует выяснить, проектное ли армирование имеют конструктивные элементы, те ли у них геометрические размеры, той ли серии они принадлежат, элементы тех ли марок смонтированы, те ли прочностные характеристики имеют материалы, те ли условия эксплуатации наблюдались в течение «жизни» конструкций (максимальная и минимальная температуры снаружи и внутри здания, агрессивные выделения, пережитые пожары, землетрясения, наводнения, вибрация, поднятие уровня грунтовых вод и др).

1.3. Уточнение объёмно-планировочного и конструктивного решений здания и конструкций

В комплект чертежей архитектурно-строительной части проекта здания входят: планы подвала и фундаментов; планы неповторяющихся этажей; план типового этажа; планы полов, чердака и кровли; планы перемычек и схемы перегородок; на планах производственных зданий указано также расположение подъёмно-транспортного и технологического оборудования; чертежи деталей и узлов; разрезы; чертежи фасадов.

Если этот комплект у владельца объекта имеется, то знакомство с ним при предварительном обследовании здания даст Вам представление о его размерах и форме в плане, взаимном расположении отдельных помещений, их высоте и другую информацию об объёмно-планировочном решении. Вам останется лишь сравнить её с натурой.

Если же указанный комплект отсутствует, то, как указывалось выше, при предварительном и основном обследованиях Вам предстоит произвести архитектурные обмеры здания и составить общие архитектурно-строительные чертежи на основе обмерочных эскизов.

Досконально разобраться в объёмно-планировочном решении необходимо для того, чтобы знать пролёты и высоты конструкций, схемы их опирания, нагрузки на них.

Конструктивная схема здания или сооружения может быть совершенно очевидной, когда четко видны несущие конструкции, когда видно, какой вид напряжённого состояния имеет та или иная конструкция, каковы условия её опирания, вид стыков (неразрезность балок, шарнирное опирание, защемление или свободное опирание и т.п.). А бывают, наоборот, весьма сложные схемы, характерные для производственных зданий и сооружений (различные балочные клетки, многоярусное нагромождение оборудования, неясные условия опирания и т.п.). В процессе предварительного обследования определяются, а в процессе основного обследования уточняются схемы опирания всех конструкций, это даёт возможность при выполнении поверочных расчётов конструкций задаться их достоверными расчётными схемами.

1.4. Предварительный осмотр объекта.

Правила подготовки к основному обследованию конструкций

В процессе предварительного (рекогносцировочного) обследования определяется общее состояние конструкций, выявляется частичная или полная потеря их работоспособности из-за смещений, трещин, разрушения защитного слоя бетона, коррозии бетона и стали – то есть чисто внешнее проявление ненормальной работы конструкций. При этом выявляются наиболее поврежденные и аварийные участки здания или сооружения и конструкции.

Используя результаты предварительного осмотра объекта, составляют рабочую программу основного обследования. Она включает в себя:

* цель и задачи основного обследования;

* состав конкретных работ по обследованию;

* методику выполнения работ;

* перечень необходимых приборов, инструментов, материалов;

* указания о способе безопасного доступа для обследования конструкций со схемами необходимых приспособлений;

* календарный план выполнения работ с указанием сроков временной остановки производственного оборудования;

* задания заказчику на очистку конструкций, изготовление подмостей, вскрытие кровли и т.п.

В протоколе согласований, подписываемом ответственными представителями заказчика и исполнителя и утверждённом руководителями обеих сторон, обговариваются условия безопасного проведения работ, сроки временной остановки производственного оборудования и возможности его использования в процессе обследования, перечисляются подготовительные работы, которые должен выполнить заказчик.

Работы, выполняемые в период между предварительным и основным обследованиями принято называть подготовительными.

1.5. Отклонения действительного состояния конструкций

(необходимые определения)

Отклонения действительного состояния конструкций — это отличие от предусмотренных проектом пространственного положения, геометрических размеров, формы и сплошности конструкций и их элементов, качества, сечения и размещения соединительных элементов и соединений.

Отклонения действительного состояния, возникшие на стадии изготовления и монтажа конструкций, являются дефектами, а возникшие в результате действия нагрузок и условий эксплуатации конструкций — повреждениями.

Отклонения являются допустимыми, если их наличие не препятствует нормальной эксплуатации конструкций, например, искривление оси и винтообразность растянутых элементов ферм, увеличенный строительный подъём стропильных ферм и пр. (в пределах, допускаемых нормами).

Отклонения являются недопустимыми, если их наличие создаёт препятствия нормальной эксплуатации конструкций или вносит такие изменения в расчётную схему, учёт которых требует усиления конструкций.

Источник: studopedia.ru

РСН 51-84 Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов

Разработаны трестами инженерно-строительных изысканий МосЦТИСИЗ, УралТИСИЗ, ТулаТИСИЗ Производственного объединения по инженерно-строительным изысканиям («Стройизыскания») Госстроя РСФСР.

Исполнители: И.Н. Шишелов, канд. тех. наук Ю.В. Сырокомский, И.Б. Когос, Т.Д. Белоглазова, Р.А. Меньшикова, Л.И.

Подкорытова, А.С. Романова.

Внесены и подготовлены к утверждению Производственным объединением по инженерно-строительным изысканиям («Стройизыскания») Госстроя РСФСР.

комитет РСФСР по делам строительства (Госстрой РСФСР)

Республиканские строительные нормы

РСН 51-84 Госстрой РСФСР

Инженерные изыскания для строительства. Производство лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов.

Настоящие Республиканские строительные нормы распространяются на организации, выполняющие исследования грунтов при инженерных изысканиях для строительства объектов промышленного, жилищно-гражданского и сельскохозяйственного назначения и устанавливают основные требования к производству лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Лабораторные исследования грунтов следует выполнять в соответствии с требованиями государственных стандартов, строительных норм и правил, а также настоящих Республиканских строительных норм.

Внесены Производственным объединением по инженерно-строительным изысканиям («Стройизыскания») Госстроя РСФСР

Утверждены постановлением Государственного комитета РСФСР по делам строительства от 15 июня 1984 г. № 42

Срок введения в действие 1 января 1985 г.

1.2. Состав лабораторных исследований грунтов должен устанавливаться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и программ на производство изыскательских работ.

1.3. Лабораторные исследования грунтов должны выполняться с применением прогрессивных методов, современных приборов и оборудования, обеспечивающих высокое качество испытаний грунтов, наибольшую производительность труда и сокращение продолжительности лабораторных работ.

1.4. При производстве лабораторных исследований грунтов следует осуществлять мероприятия по экономии материалов и электроэнергии, а также обеспечивать бережное отношение к оборудованию, приборам, инструменту и инвентарю.

1.5. Стоимость лабораторных работ определяется согласно Сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства.

1.6. При производстве лабораторных работ необходимо выполнять требования, предусмотренные правилами и инструкциями по охране труда и технике безопасности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

2.1. Лабораторные работы следует проводить в соответствии с планом-графиком и заданиями на их выполнение.

План-график составляется начальником лаборатории и согласовывается с начальником инженерно-геологических производственных подразделений — заказчиками лабораторных исследований грунтов.

Зад ание на л абораторные и сследования грунтов состав ляется подразделением-заказчиком эт их работ. Зада ние должно быть подп исано н ачаль ником подр азделения и главным гео лого м производственного подра зделе ния-заказчнка.

2.2. Контроль качества лабораторных исследова ний грунтов — вхо дн ой, операционный, приемочный — следу ет осу ществлять в соответст вии со станд артом предприятия комплексной с истемы упр авлен ия качеством инжен ерных изысканий в строительстве (КС УКИИС) на всех стад иях работ.

Входному ко нтролю следует подвергать образцы грунта, поступающие на исследования, задан ия заказчика, вновь поступающ ие оборудование, пр иборы, инструменты. Входной контроль должен быть сплошным и осуществляться началь ником лаборатор ии или специ аль но уполномоченным работником.

Операц ио нный контроль следует провод ить в процессе прои зводства лабораторных исс ледований грунтов и ведения перв ичной документа ции. Особому контролю подлежат сл едующие рабоч ие процессы: отбор средней пробы, вырезка обра зцов грунта, п оддержание темп ературы пр и определенной влажности, периодическая тар ировка ар еометра при определении гранулометрического состава, подсч ет нагрузок пр и определении сопрот ивления сре зу.

Оп ерац ионный контроль пр иборов следует проводить в соответствии с требованиями приложения 1. Ис по лн ители ра бот долж ны проводить сплошной операционный контро ль (самоко нтроль), н ач альник лаборатории ил и спец иально уполномоченный работник — выбороч ный.

При емоч ному контролю следу ет подв ергать результат ы лабораторных иссл едований грунтов, подготовленн ые к передаче заказч ику. При емочный ко нтрол ь долже н 6ыть спло шным и осуществл яться начальником лаборатории.

2.3. Ре зу льтаты лабораторных исследован ий грунтов выдаются зака зчик ам в виде машинно-ориентированных ведомостей приобр аботке данных на ЭВМ или в виде ведомостей паспортов ре зультатов и сследований грунтов.

2.4. Информ ацию об отклонениях от стандартов при прове дении лабораторных исследований грунтов начальник лабор атории не медленно передает заказчику лабораторных работ.

3. ОБОРУ Д ОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, ПОМЕЩЕНИЯ

3. 1. Лаборатор ии исс ле дован ия грунто в должны быть обеспечены оборудо ванием, приборами, инструментом и и нвентарем в соотв етств ии с Таб елям и ос нащен ия изыскательских и п роектно-изыскательских организаций пр иборами, оборудовани ем, транспортными средствами, ла герным снаряж ением и средствами свя зи.

3.2. Для метролог ического обеспечен и я производства л абор аторных исследований фи зико-мех анических свойст в грунтов оборудование и прибор ы грунтовой лаборатории должны подвергаться пров ерк е в установл енные сроки в соответствии с тр ебованиями ГОСТ 8.002-71 и стандартов п редприятия КС УКИИС.

3.3. Д ля об еспеч ен ия постоянной эксплуат ационной готовности оборудования и приборов с ледует применять с истему планово — предупредительных ремонтов, предусматривающую проведение компл екса предупредительных м ер опр иятий, направленных на устранен ие прогрессирующих и зносов.

3 .4 . Техническо е обслуж ивание, предусматривающее на дзор, уход, про верку сост ояния оборудования и приборов, за исключением электрооборудования, должно проводиться co гласно го довому плану-графику п ерсоналом г py нтовой лаборатории — препараторами, лаборантами, техниками, инженера ми.

3 .5. Текущий ре монт обору дова ния и приборо в, предусматривающ ий замену или восстано вление дет ал ей и узлов, операции, устраняю щие неисправности, и т ехн ическое обслуж ивание электрооборудования должны про водиться ремонтно-механической службой изыскате льско й организац ии.

3.6. В помещен иях лаборатории иссле дования грунтов оборудование сле дует группировать исходя и з необхо димости его совместной работы, а также по принц ипу одинакового в оздействия на окружающую среду (выделение пыли, тепла, паро в; шум и т.п.) и воздействия окружающей среды (вибрация, температура, влажность).

3.7. Состав помещен ий лаборатор ии иссл едова ния грунтов устанавли вают в зависимости от состава, свойств, состояния грунтов; состава и кол ичества оборудования. М инимальный и максимальный составы помещений приведены в приложении 2.

3.6. Последовательность распо ложения помещен ий устанавливают согласно мар шрутам движени я грунтов по анализам.

3.9. Площадь помещ ений устанавливают в зависимости от состава и количества обору дования, размеров прохо дов между оборудованием, количества сотрудн иков.

3.10. Особые требования к пл аниро вке лабораторий и сследован ий грунтов пр ив еде ны в приложении 3.

3.11. Особые требования к водоснабжению, кан ал изац ии, вентиляции, электроснабжению л абор атори и исследования грунтов пр иведены в приложении 4.

4. ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗАМ ОБРАЗЦОВ ГРУНТОВ

4.1. Приемку и хр ан ение образцов грунтов в лаб оратор ии исследования грунтов следует производить в соответствии с требов ан иям и ГОСТ 12071-72.

Подразделению-заказчику с ледует д оставлять и раскладывать на полки хран ил ища лаборатории образцы в том порядке, в котором он и в несены в задание.