Заводская индустриализация строительства . Главной задачей развития строительства является его дальнейшая индустриализация, т.е. Механизированный монтаж зданий из конструктивных элементов, изготовляемых на заводе и привозимых на стройку в готовом виде. Заводское изготовление конструкций позволяет уменьшить расход материалов и трудовых затрат, улучшить качество строительства, сократить его сроки и снизить стоимость.

Дальнейшее развитие индустриализации строительства зависит от непрерывного расширения производства сборных конструкций и деталей, укрупнения их при относительном снижении веса, повышение заводской готовности, дальнейшее повышение комплексной механизации и автомеханизации технологических процессов как на заводах, так строительных площадках. Степень сборности зданий определяется как процентное отношение стоимости сборных элементов к общей стоимости зданий.

Направления в типизации . Стоит заметить, что типизация в строительстве – отбор лучшей с технической и экономической стороны, планировочных и конструктивных решений для многократного использования. Типизация в современном строительстве развивается по трём направлениям:

Как объединилась Германия // История появления Германской империи

1. Проектирование типовых зданий, различных по назначению.

2. Проетирование типовых объёмно-планировочных элементов (секции, блок секции др.).

3. Использование свободной композиции зданий с обязательным применением элементов и узлов согласно действующим типовым каталогам.

ГОСТ в строительстве . Наиболее совершенное индустриальное изделие утверждается в качестве стандартов, т. е. Образцов строго определяемой формы, размеров и качества, обязательных как при проектировании так и при заводском изготовлении. Совокупность этих показателей и называется государственным стандартом – ГОСТ. Осуществление строительства из сборных типовых конструкций и деталей требует предельное ограничение их типов или так называемой унификации.

Соответствие всех частей проектируемых зданий унифицированным размерам заводских изделий возможно, если выбор проектных размеров будет вестись по определённым правилам. Совокупность таких правил и носит название единой модульной системы в строительстве (ЕМС). Основным принципом ЕМС является кратность размеров в некорой величине, называемой модулем.

Ввиду высоко развитой в настоящее время индустриализации строительства, новосёлы сегодня в гораздо более короткие сроки получают своё новое благоустроенное жильё.

Однако, переезд в новую квартиру новосёлы не всегда могут осуществить правильно. Поэтому для того, чтобы переезд в новостройку был благополучным, необходимо обратиться к грузчикам-профессионалам, которые аккуратно и надёжно упакуют вещи, мебель и качественно, быстро выполнят квартирный переезд.

Источник: turistleto.ru

3.2. Индустриализация, унификация и типизация в строительстве.

Основные положения проектирования предприятий

Строительными нормами и правилами введена единая модульная система (ЕМС) в строительстве, которая представляет собой совокупность правил координации размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий и сооружений, строительных изделий и оборудования на основе модуля 100 мм (М). ЕМС – основа для типизации и стандартизации в проектировании, производстве строительных изделий и в строительстве. Ее применение обязательно.

Лекция «Унификация и стандартизация в проектировании. Единая модульная система»

Кроме основного (100 мм – М), могут применяться производные модули. Их получают умножением величины основного модуля на целые (укрупненные модули – 12М, 6М и др.) или дробные коэффициенты (дробные модули 1/2М, 1/5М, 1/10М и др.). При проектировании промышленных предприятий размеры конструктивных элементов зданий назначают с учетом максимальной унификации и сокращения количества типоразмеров строительных изделий.

Типовыми обычно называют наиболее рационально решенные здания и отдельные строительные конструкции. Они обязательны при проектировании и строительстве.

До недавнего времени типизация в строительстве выражалась в создании отдельных зданий и сооружений. Это привело к большому разнообразию применяемых в них объемно-планировочных решений с огромным числом типоразмеров изделий, что поставило в очень тяжелые условия предприятия строительной индустрии и строительные организации.

При проектировании предприятий, расположенных в одноэтажных зданиях, размеры сетки колонн (система пересекающихся продольных и поперечных осей, ограничивающих пролет и шаг) берутся кратными укрупненному модулю 60М: 18Ч12 и 18Ч6 м, а также 12Ч12 и 12Ч6 м.

Пролетом называется расстояние между осями сетки колонн, перекрываемое основными несущими элементами покрытия или перекрытия (балками, ригелями, фермами), а шагом – расстояние между осями, вдоль которых уложены основные несущие конструкции, перекрываемые плитами покрытия или перекрытия.

Обычно пролет располагается поперек здания, но в отдельных случаях из технологических соображений его выполняют вдоль здания.

Разбивочные оси наносят штрих-пунктирными линиями и обозначают марками в кружках диаметром 8 мм, которые располагаются по левой и нижней сторонам плана здания Оси, ограничивающие полет, обозначаются буквами (А, Б и т.д.) снизу вверх, а шаг – цифрами (1, 2; 3 и т.д.) – слева направо.

Высота принимается кратной укрупненному модулю 6М, соответственно для одноэтажных зданий она может быть 4,2; 4,8; 6,0; 7,2; 8,4 и т.д.

Высота помещения зависит от высоты технологического оборудования, наличия подвесного кранового оборудования и других факторов. Для основных цехов чаще всего высота принимается 4,8 и 6,0 м.

Для одноэтажных зданий высоту этажа принимают от уровня чистого пола до низа несущих строительных конструкций. Для многоэтажных зданий – расстояние между поверхностями чистых полов двух смежных этажей.

Кроме размеров типовых сеток колонн, в соответствии с ЕМС могут применяться и другие: 24Ч12, 24Ч6 м, а также более крупные 30Ч12 и 36Ч12 м. Большие сетки колонн позволяют лучше использовать производственные площади и организовать технологический процесс.

3.3. Привязка конструктивных элементов зданий к

модульным разбивочным осям

Все элементы зданий привязывают к горизонтальным или вертикальным плоскостям, а также линиям их пересечений и точкам пересечения линий. Это позволяет координировать их взаимную связь и расположение, сократить количество типоразмеров конструкций.

Наличие модульных разбивочных осей позволяет лучше увязать различные части проектов (строительную, технологическую, сантехническую и др.) привязкой строительных конструкций, оборудования, технологических, сантехнических и других трубопроводов к одной системе пространственных плоскостей и линий.

- Наружные грани колонн и внутренние поверхности стен совмещают с продольными (крайними) разбивочными осями (нулевая привязка), если ригель, балка или ферма перекрывают колонну в зданиях без мостовых кранов.

- Геометрические оси торцевых колонн каркаса здания смещают по отношению к поперечной разбивочной оси внутрь здания на 500 мм, а внутренняя поверхность торцевых стен и наружная поверхность пристенных колонн совпадают с поперечными разбивочными осями. Аналогично привязывают парные колонны в местах расположения поперечного температурного шва (рис. 3.1).

- Колонны средних рядов располагают так, что их геометрические оси совпадают с продольными и поперечными осями.

- Поперечные температурные швы в зданиях с железобетонным каркасом устраивают постановкой парных колонн, которые привязывают в зависимости от расстояния между колоннами (500, 1000 и 1500 мм), которое перекрывают вставкой.

Модульные разбивочные оси обязательно наносят на план зданий всех частей проекта с привязкой строительных конструктивных элементов, технологического оборудования и разводок.

План здания составляют отдельно по каждому отличному от других этажу. На плане изображают расположение помещений, лестничных клеток (в многоэтажных зданиях), окон и дверей, отдельные конструктивные элементы и про-

ставляют все объемно-планировочные размеры. Они дают представление о величине всех помещений и размерах конструктивных элементов. Первую размерную линию проводят на расстоянии 12-16 мм от контура плана, остальные через 6-8 мм. На строительных чертежах обычно вместо стрелок на размерных линиях проставляют засечки под углом 45°.

Горизонтальные элементы здания и оборудование привязывают по высоте к уровню чистого пола первого этажа. Его принимают за нулевую относительную отметку (± 0.000). Знак плюс соответствует отметке, расположенной выше уровня пола первого этажа (нулевой), а минус – ниже уровня нулевой отметки.

При нанесении на лист разрезов зданий обязательно наносят и обозначают разбивочные оси, соответствующие осям плана, а также проставляют необходимые отметки горизонтальных уровней полов, земли, подошвы фундаментов низа и верха оконных и дверных проемов, карниза и, если требуется, других элементов здания и технологического оборудования.

Разрезы могут быть продольными или поперечными. Плоскость разреза обычно совпадает с осями окон и дверей, имеющихся в стенах, между разбивочными осями. Если здание многоэтажное, то разрез делают через один из маршей лестницы.

Для оценки проекта производственного здания необходимо знать основные технико-экономические показатели, строительный объем и производственную площадь. Строительный объем здания с совмещенной крышей определяют умножением площади вертикального поперечного сечения на длину здания. Производственную площадь принимают без площадей административно-бытовых помещений.

3.4. Генеральный план предприятия

При разработке генеральных планов новых и реконструируемых промышленных предприятий следует руководствоваться главой СНиП П-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования». К проектированию генерального плана приступают после выбора площадки под строительство.

Отличительной чертой проектирования промышленных предприятий является объединение нескольких, иногда совершенно отличных по технологии, предприятий в промышленные узлы с общими вспомогательными производствами и хозяйствами, инженерными сооружениями и коммуникациями, с единой системой обслуживания работающих. Проектирование промышленных узлов позволяет снизить капитальные вложения и сократить сроки строительства.

Выбор площадки под строительство ведется на основе всестороннего анализа источников получения сырья и района потребления продукции, системы транспорта, источников обеспечения энергией, топливом, паром, водой и др. Тщательно обследуются местные условия: рельеф местности, геологическое строение, уровень и характер грунтовых вод, сила и направление ветров.

Расположение зданий на генеральном плане зависит от характера технологическою процесса, принятых схем транспортировки сырья, готовой продукции и других материалов, систем электро-, тепло- и водоснабжения, природных условий, архитектурно-строительных требований и др.

Подъездные железнодорожные пути чаще устраивают тупикового типа с шириной колеи 1524 мм. Расстояние от оси, железнодорожного пути до выступающих частей здания принимают не менее 6 м (при наличии выходов из здания) и 3 м – до ограждения территории.

Вокруг основного производственного здания предусматривается кольцевая автомобильная дорога шириной 6 м с отдельными тупиковыми подъездами к зданиям шириной 3,50-3,75 м. Если территория предприятия более 5 га, устраивается не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Ширина ворот железнодорожных въездов должна быть не менее 4,9 м, автомобильных – 4,5 м.

Главные входы и въезды располагаются со стороны подхода

основных людских потоков, которые продолжаются на территории

предприятия в виде главной магистрали. Для безопасности движения людских потоков она не должна пересекаться с автомобильными и железными дорогами.

Пищевые предприятия строят обычно в черте города. При застройке фасадной стороны площадки следует использовать все средства промышленной архитектуры с тем, чтобы предприятие гармонично влилось в силуэт городской застройки.

У главного входа обычно располагается предзаводская площадка. На ней размещаются здания административного, хозяйственного и обслуживающего назначения с местами стоянки общественного и индивидуального транспорта. При размещении объектов на генеральном плане следует учитывать направление и продолжительность действия ветра.

Правильная ориентация зданий по направлению ветра создает благоприятные условия, так как позволяет исключить перенос огня при пожаре на соседние здания, облегчает борьбу с вредными выделениями и шумами. Данные о направлении ветра берутся из табл. 5 главы СНиП «Строительная климатология и геофизика».

В левом верхнем углу чертежа наносят «розу ветров» с указанием направления ветра в данном районе. Техника ее построения заключается в том, что вычерчивают восемь направлений стран света (С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, 3 и СЗ) и пересечение этих линий принимают за начало координат.

Затем в принятом масштабе в соответствии с данными СНиП откладывают точки на расстоянии, равном повторяемости ветров в сторону соответствующей части света, и соединяют между собой. Вытянутая сторона фигуры соответствует направлению, откуда дует господствующий ветер. Это построение используют также для ориентации зданий на генеральном плане по направлениям стран света. Здания должны быть расположены относительно стран света и преобладающего направления ветров таким образом, чтобы создавались наиболее благоприятные условия для естественного освещения, проветривания помещений, борьбы с излишней инсоляцией и снежными заносами. Так, для уменьшения инсоляции продольные оси зданий и двусторонних фонарей ориентируют по частям света в пределах от 45 до 110°.

Здания сложной конфигурации в плане, особенно П-образные и Ш-образные, обычно избегают. При размещении зданий на генеральном плане необходимо выдержать противопожарные и санитарные разрывы. В санитарно-защитной зоне можно построить пожарное депо, гаражи, склады, столовые, а также стоянки транспорта.

Большое значение имеет правильное зонирование территории предприятия. Так, здания вспомогательного производства (ремонто-механические, тарные н др.) рациональнее размещать вблизи зоны цехов основного производства, а склады – вблизи железных или автомобильных дорог. Энергетические объекты (котельные, компрессорные, насосные) следует приближать к основным потребителям. Это позволяет сократить протяженность трубопроводов и

линий электропередач. Нельзя располагать трассы инженерных сетей под дорогами. Наиболее совершенным способом является прокладка инженерных сетей в коллекторах, что значительно улучшает их эксплуатацию. Желательно уменьшение ограждаемых площадей, а ограждения выполнять из сборных железобетонных конструкций.

Чтобы создать наилучшие санитарно-гигиенические условия, предусматривается 15-20% территории отвести под озеленение, важный элемент благоустройства – декоративные бассейны, цветочницы, пешеходные дорожки, светильники и другие элементы.

Основной показатель использования территории предприятия – плотность застройки площадки. В соответствии с главой СНиП II-89-80 эта величина определяется (в процентах) как отношение суммы площадей, занятых зданиями и сооружениями (Fзд) к общей площади предприятия в отведенных границах (Fтер). Тротуары, автомобильные и железные дороги, открытые спортивные площадки, площадки для отдыха, озеленение и т.п. в сумму площадей, занятых застройкой, не входят:

Источник: nashaucheba.ru

ТехЛиб СПБ УВТ

Унификация, типизация, стандартизация. Единая модульная система

При индустриальном строительстве необходимо обязательно соблюдать правила координации размеров объемно-планировочных и конструктивных элементов, строительных деталей, изделий и оборудования на базе единого модуля. Основу для такой координации создает единая модульная система (ЕМС); с ее помощью при проектировании и строительстве зданий устанавливают все главные размеры параметров здания и его конструктивных элементов, деталей, изделий кратными модулю 100 мм, обозначаемому буквой М. Иногда размеры элементов принимают кратными производному укрупненному модулю, в свою очередь кратному 100 мм (например, 200, 300, 600 мм и более), или производному дробному модулю размером менее основного.

При проектировании по ЕМС предусматривают следующие размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов: номинальные модульные, конструктивные и натурные.

Номинальные модульные размеры устанавливают между разбивочными осями зданий, а также между условными гранями отдельных строительных конструкций и деталей.

Конструктивные размеры, отличающиеся от номинальных на величину нормированного зазора или шва между элементами, представляют собой проектные размеры между действительными их гранями.

Натурные размеры — это фактические размеры элементов, конструкций и деталей, получившиеся в процессе их изготовления или сооружения. Эти размеры могут отличаться от конструктивных в пределах установленного допуска.

Процесс определения расположения конструктивного элемента в плане или разрезе здания по отношению к разбивочной оси называют привязкой. Под привязкой в узком смысле принимают расстояние разбивочной оси до оси или грани элемента.

Экономическая эффективность заводского производства зависит от массового изготовления однотипных изделий, поэтому индустриализация строительства зданий основана на принципах типизации. . Типизация в строительстве имеет целью разработать и отобрать наилучшие с технической и экономической точек зрения конструкции, отдельные узлы, а также объемно-планировочные решения зданий для многократного использования их в строительстве в качестве типовых.

Под типизацией понимают установление оптимальных значений параметров, размеров планировочных и конструктивных элементов и деталей, предназначенных для применения в массовом строительстве.

Количество типов и размеров типовых деталей и конструкций ограничивают с целью обеспечить экономичность их массового изготовления, упростить монтаж и в конечном результате снизить стоимость строительства. В этих целях при типизации элементов зданий их унифицируют, т. е. приводят многообразные виды типовых деталей и конструкций к небольшому числу определенных типов, близких по форме и размерам.

Унификация — научно обоснованное сокращение числа общих параметров зданий и их элементов путем устранения функционально неоправданных различий между ними. Унификация обеспечивает приведение к единообразию и сокращению числа основных объемно-планировочных размеров здания (высот этажей, пролетов перекрытий, размеров оконных и дверных проемов и пр.) и, как следствие, к единообразию размеров и форм конструктивных элементов заводского изготовления. Унификация позволяет применять однотипные изделия в зданиях различного назначения. Она обеспечивает массовость и однотипность конструктивных элементов, что способствует рентабельности их заводского изготовления.

При унификации деталей и конструкций здании предусматривают их взаимозаменяемость (универсальность). Под взаимозаменяемостью понимают возможность замены данного изделия другим без изменения объемно-планировочного решения здания. Например, взаимозаменяемы плиты перекрытий шириной 1600 и 800 мм, поскольку вместо одной широкой плиты можно уложить две узкие. Взаимозаменяемость изделий и конструкций предусматривают не только по размерам, но по материалу и по конструктивному их решению.

Для обеспечения взаимозаменяемости строительных изделий и конструкций, выполненных из различных материалов, возможности использования этих изделий и конструкций в различных типах зданий, их размеры назначают с учетом требований унификации и типизации в строительстве. Унификацию в строительстве проводят с целью приведения к технически целесообразному и экономически выгодному единообразию типов зданий, сооружений, их конструктивных элементов и деталей.

Стандартизация. Типовые детали и конструкции, всесторонне проверенные в строительстве, стандартизируют, после чего они становятся обязательными как для заводского изготовления, так и для применения в строительстве. Стандартные элементы регламентируются Государственными общесоюзными стандартам (ГОСТами). В ГОСТах на строительные детали, конструкции изделия предусмотрены точные их размеры и допуски, технические характеристики, содержится описание внешнего вида, методов испытаний, условий хранения и транспортирования.

Вследствие того, что основные размеры сборных конструкций и деталей определяются объемно-планировочным решением зданий, унификация строительных конструкций и деталей базируется на унификации объемно-планировочных параметров зданий, т. е. шага, пролета и высоты этажа. Шагом при проектировании плана здания называют расстояние между разбивочными осями, т. е. условными линиями, членящими здания на планировочные элементы или определяющими расположение вертикальных несущих конструкций зданий—стен и столбов. В зависимости от направления в плане здания шаг может быть продольным или поперечным.

Пролетом называют расстояние в плане между разбивочными осями несущих стен или столбов в направлении, соответствующем пролету основной несущей конструкции перекрытия или покрытия. В зависимости от принимаемой конструктивно-планировочной схемы пролет может совпадать по направлению с поперечным или продольным шагом, а в отдельных случаях (например, в железобетонных безбалочных перекрытиях) —с тем и другим. В большинстве случаев шаг представляет собой меньшее расстояние между осями, а пролет — большее.

Разбивочные оси указывают на плане обычно во взаимно перпендикулярных направлениях. Последние маркируют, т. е. обозначают в одном направлении (более протяженном), цифрами, а в другом— заглавными буквами русского алфавита.

Высотой этажа называют расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа, а в верхних этажах и одноэтажных зданиях — расстояние от уровня пола до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия, а в зданиях с плоскими совмещенными крышами — до средней отметки верха крыши.

Если в проектах принято ограниченное число объемно-планировочных параметров, то можно применять лишь несколько типоразмеров унифицированных деталей и конструкций. Таким образом, унификация конструктивных схем зданий и их объемно-планировочных параметров является важнейшей предпосылкой унификации конструкций и деталей.

Для сборного строительства и производства строительных конструкций и деталей установлены определенные размеры и технические характеристики (типоразмеры). При одних и тех же габаритах (ширине, длине, высоте) и одинаковой конструкции изделия относят к одному и тому же типоразмеру. Если они различаются армированием, закладными деталями или монтажными отверстиями , то их обозначают одной маркой.

Номенклатура строительных изделий содержится в разработанном общесоюзном каталоге унифицированных строительных изделий. На базе каталога заводы строительных конструкций обеспечивают выпуск изделий на определенный период.

Разработан стандарт, устанавливающий основные положения модульной координации размеров в строительстве (МКРС) зданий и сооружений различного назначения, являющейся одной из основ унификации и стандартизации размеров. Этот стандарт обеспечивает взаимосогласованность, взаимозаменяемость и ограничение количества типоразмеров строительных изделий и элементов оборудования.

Согласно стандарту модульная координация размеров в строительстве (МКРС) осуществляется на базе модульной пространственной координационной системы. Предпочтение отдается прямоугольной модульной пространственной координационной системе . Допускаются также косоугольные, центрические и другие системы . Модульная координационная система является основой планировочного решения . МКРС устанавливает правила назначения следующих категорий основных координационных размеров: шаги-В0, пролеты- L 0, высоты этажей-Н0 в зданиях и сооружениях , а также координационных и конструктивных размеров элементов.

Высота этажа в жилых, общественных и многоэтажных производственных зданиях принимается равной расстоянию между отметками чистого пола смежных этажей. Высота этажа жилого здания для строительства во II и III климатических районах принимается равной — 2,8 м, а в I и IV — 3 м.

Размеры высоты этажей для общественных составляют следующий модулированный ряд:

3,3; 3,6; 4,2; 5,4; 6,0; 7,2; 8,4; 9,6; 10,8; 12,6; 14,4; 16,2; 18,0 м.

Выбор высоты этажа определяется назначением здания, например, для школ и больниц — 3,3 м, для торговых залов — 4,2 м и т.д.

Значение основного модуля принимается равным 100 мм и обозначается буквой М. Наряду с основными модулями применяют производные: укрупненные (мультимодули)-б0М, 30М, 15М, 12М, 5М, ЗМ, соответственно равные 6000, 3000, 1500, 1200, 600, 300мм, дробные (субмодули)-1/2М, 1/5М, 1/10М, 1/20М, 1/50М, 1/100М, равные 50, 20, 10, 5, 2, 1 мм.

Основные размеры здания в плане измеряются между координационными осями, которые образуют геометрическую основу плана здания. Оси, идущие вдоль пролетов здания и располагаемые параллельно нижней кромке чертежа, называются продольными и обозначаются заглавными буквами русского алфавита.

Оси, пересекающие пролеты, называются поперечными и обозначаются цифрами; система пересекающихся осей здания в плане образует сетку координационных осей, которая служит системой координат для плана здания. Применение при строительстве зданий типовых конструкций требует строго определенного их расположения (привязки) по отношению к координационным осям. Под привязкой понимают расстояние от координационной оси (продольной, поперечной) до грани или геометрической оси конструктивного элемента. Все виды оборудования привязываются на плане цеха размерами к этим же координационным осям здания.

Процесс определения расположения конструктивного элемента, детали или встроенного оборудования в плане или разрезе здания по отношению к модульной разбивочной оси называют привязкой. В узком смысле привязка выражает расстояние от модульной разбивочной оси до грани или оси элемента.

При проектировании зданий с несущими стенами руководствуются следующими правилами привязки:

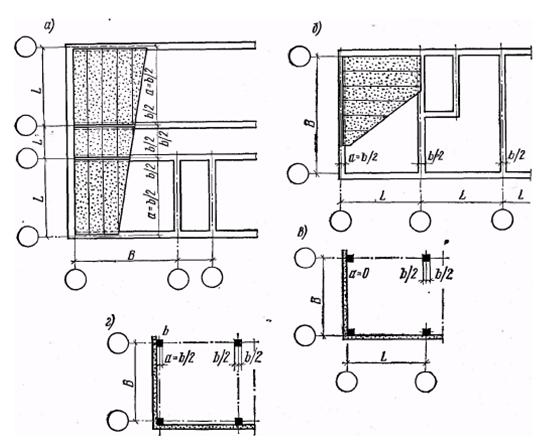

а) в наружных несущих стенах внутреннюю грань следует размещать на расстоянии от модульной разбивочной оси, равном половине номинальной толщины внутренней несущей стены b /2 или кратном М или М/2 (рис. 1,а); допускается также совмещать внутреннюю грань стены с модульной разбивочной осью, если при этом не увеличивается количество типоразмеров плит перекрытий ;

Рис. 1. Примеры привязки стен к модульным разбивочным осям в плане здания

а — здание с продольными несущими стенами (привязка b/2); б — то же, с поперечными-(привязка наружных продольных стен нулевая); в — крайний пролет каркасного здания (привязка нулевая); г — то же, привязка b/2; L — пролет; В — шаг

б) во внутренних стенах; геометрическую ось совмещают с модульной разбивочной осью; отступать от этого правила допускается при привязке стен лестничных клеток и стен с вентиляционными каналами для возможности применения унифицированных элементов лестниц и перекрытий;

в) в наружных самонесущих и ненесущих стенах внутренняя их грань совмещается с модульной разбивочной осью.

В каркасных зданиях колонны средних рядов следует располагать так, чтобы геометрический центр их сечения совмещался с пересечением модульных разбивочных осей (рис. 1, в, г).

При размещении крайних рядов колонн по отношению к модульной разбивочной оси, идущей вдоль крайнего ряда, наружную грань колонны следует совмещать с модульной разбивочной осью (краевая или нулевая привязка), если ригель перекрывает все сечение колонны или когда это целесообразно по условиям раскладки элементов перекрытий или покрытий (рис. 1, в). Если же ригели опираются на консоли колонн, а панели перекрытий — на консоли ригелей, то внутреннюю грань колонн размещают от модульной разбивочной оси на расстоянии, равном половине толщины внутренней колонны (рис. 1, г).

При размещении колонн крайнего ряда торцовых стен возможны как осевая, так и краевая (нулевая) привязки в зависимости от особенностей конструктивных узлов

Привязку несущих наружных стен осуществляют по следующим правилам: при непосредственном опирании на стены плит покрытий внутреннюю поверхность стены нужно отнести от продольной координационной оси внутрь здания на 150 мм для стен из крупных блоков и на 130 мм для кирпичных стен. В случае опирания на стены несущих конструкций балок, ферм поверхность стен смещают от продольной оси внутрь здания на 300 мм для блочных стен при их толщине 400 мм и на 250 мм — для кирпичных стен при толщине 380 мм. При кирпичных стенах толщиной 380 мм с пилястрами 130 мм расстояние от продольной оси до внутренней поверхности стены должно быть равно 130 мм.

Источник: tehlib.com