Для экономики индустриального общества характерно преобладание промышленного производства над сельскохозяйственным. Наиболее развитые страны мира уже в начале ХХ века уверенно демонстрировали такую картину. Однако в Российской империи ситуация была обратной: перед началом Первой мировой промышленность (без учета мелкой) давала лишь около 42% валового продукта. Революции, мировая и гражданская войны заметно ухудшили ситуацию. Вот почему советское руководство одной из своих важнейших экономических задач видело индустриализацию страны.

Сущность, причины и задачи индустриализации

Термин «индустриализация» имеет несколько значений. Обычно им обозначают одно из двух экономических явлений:

- Создание промышленного производства на современной основе (технической, организационной).

- Увеличение доли промышленного производства в структуре экономики.

Советская индустриализация воплощала в себе оба этих фактора. Страна нуждалась как в общем увеличении объемов промышленного производства, так и в модернизации промышленности, создании новых отраслей. Хронологически период индустриализации занял промежуток с 1925 по 1941 годы (прерван в связи с войной); однако чаще всего индустриализацию датируют 1928-1941 годами, когда она официально была главной целью и задачей советской экономики.

Индустриализация в СССР — 5 фактов

Причины советской индустриализации

Для проведения индустриализации у советского руководство имелось множество причин. Без быстрого промышленного развития не могло идти речи о самом существовании СССР.

- Политические причины. СССР находился в достаточно строгой международной изоляции. Необходимо было доказать всему миру, что другие государства от такой политики страдают больше, чем СССР.

- Военно-политические. «Империалистическая военная угроза» существованию СССР не была выдумкой сталинистов. Развитые государства действительно относились к Советам крайне враждебно и не скрывали планов их силового уничтожения. Следовательно, требовалось усиление и модернизация армии, а они были невозможны без развития тяжелой промышленности.

От других стран советская индустриализация отличалась сжатыми сроками (Сталин говорил, что СССР должен за 10 лет пройти путь, на который прочие страны затрачивали 100 лет). Иными были и источники ее обеспечения. В Европе это обычно было ограбление колоний и военные контрибуции. СССР пользовался внутренними ресурсами.

Задачи индустриализации

Задачи индустриализации в СССР соответствовали ее причинам. Стране был необходим экономический прогресс, причем в крайне сжатые сроки. Индустриализация была призвана обеспечить

- мощную оборону путем создания современных военных производств;

- преодоление технического отставания от ведущих капиталистических стран;

- обеспечение технической и экономической независимости, обеспечение потребностей страны собственным производством;

- обеспечение механизации и интенсификации сельского хозяйства ради освобождения из него рабочих рук для дальнейшего поддержания и развития промышленности;

- рост уровня жизни, благосостояния населения.

На руку большевистским реформаторам играло огромное ресурсное богатство СССР – здесь можно было получить практически любое сырье, не завися от поставок извне. Главной же проблемой были общая низкая производительность труда и острая нехватка высококвалифицированных кадров.

Индустриализация в СССР | История России #25 | Инфоурок

Средства для проведения индустриализации

О необходимости проведения индустриализации было заявлено на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году. К этому времени проводимая советским руководством новая экономическая политика (нэп) позволила почти по всем основным показателям достигнуть уровня довоенного 1913-го года. Однако этого было недостаточно, ибо враждебные СССР западные государства успели продвинуться вперед, а Россия и до войны отставала от них по многим промышленным показателям.

Поэтому индустриализация в СССР проводилась строго плановыми методами, в условиях сворачивания нэпа и исчезновения частного капитала. Источниками ее финансирования изначально были определены доходы от экспорта нефти, леса и продуктов сельского хозяйства – изоляция СССР была неполной, но технологические советские продукты никто и не собирался допускать на западные рынки. Также на продажу шло золото (включая конфискованные у зажиточных людей золотые украшения и драгоценную церковную утварь) и даже отдельные ценные произведения искусства.

При этом закупались за рубежом не товары, а почти исключительно технологии, а также образцы оборудования для последующей разработки собственного на этой основе. Таким способом удавалось за относительно небольшие деньги получить главное: основу для развития собственного производства. Также за рубежом нанимали специалистов, каких не было в СССР. Их количество исчислялось сотнями и даже тысячами. Это были инженеры из Германии, США, Франции, Италии.

Хорошей основой для индустриализации стала реализация плана ГОЭЛРО, запущенного в 1921 году. Он подразумевал строительство в течение 10-15 лет 30 крупных электростанций (Россия почти не производила электроэнергии). К моменту начала форсированной индустриализации в 1928 году многие из этих строек уже были завершены. Показатели производства электричества за 1932 год превосходили показатели 1913 года в 7 раз.

Пятилетние планы

Для планирования промышленного развития и руководства им разрабатывались перспективные планы. Они составлялись сроком на 5 лет (почему и появился термин «пятилетка»). Пятилетние планы намечали не только масштабы экономического развития на каждый год и на пятилетку в целом, но и средства, и методы достижения желаемого.

С целью ускорения экономического роста сразу после вступления в силу первого пятилетнего плана началась пропагандистская кампания за его досрочное выполнение. Кампания имела успех – многие работники и предприятия стали быстро повышать производительность труда. Перевыполнение планов почти вменялось в обязанность, и оно обеспечивалось.

Но такая интенсивность работы имела как положительные, так и отрицательные стороны. Да, темпы роста производства быстро увеличивались. Но часто страдало качество, да и постоянная необходимость корректировать планы приводила к сбоям и нарушениям в руководстве экономикой.

Методы проведения индустриализации

Понятно, что реализовать замысел организации серьезного экономического прорыва в критически сжатые сроки традиционными экономическими методами было невозможно. Этот вопрос обсуждался в большевистском руководстве, и большинство поняло это. Соответственно, для проведения индустриализации задействовались административные, а зачастую и силовые методы.

Административные методы индустриализации

Именно они чаще всего подвергаются критике сегодня. Но следует признать, что без применения некоторых из них решение поставленных задач было бы в принципе невозможным.

Происходило выкачивание средств из деревни. Для этого форсированными темпами (без учета реалий) была проведена коллективизация сельского хозяйства; колхозам и совхозам «спускались» явно завышенные планы по сдаче сельхозпродукции. Это стало одной из причин массового голода 1932-1933 годов. Одновременно намеренно сохранялись «ножницы цен»: промышленные товары продавались по завышенным ценам.

Интенсивность труда была очень высокой. Во многих случаях работа шла в три смены. Была введена беспрерывная рабочая неделя: на 5 рабочих дней приходился 1 выходной, день недели при этом роли не играл. Сменный график позволял при этом не останавливать работы. Отпуска были отменены.

Трудовая дисциплина граничила с военной. В период индустриализации люди были ограничены в праве выбора места работы; исключались увольнения «по собственному желанию». Нередко работников мобилизовывали на объекты особой важности принудительно. Нарушения трудовой дисциплины рассматривались как серьезные правонарушения.

Массово использовались на самых трудоемких работах заключенные. Этот метод был предложен Нафталием Френкелем (ранее в местах заключения просто сидели без дела), оценен как перспективный, и труд заключенных стали использовать на разработке леса, строительстве железных дорог и в других случаях, когда требовалось работать в отдаленных, плохо приспособленных для жизни районах. Масштабные репрессии обеспечивали регулярные поступления «рабочей силы».

Развитие тяжелой промышленности, транспорта и других важных для обороны отраслей шли в ущерб легкой и пищевой промышленности – страна просто неспособна была «потянуть» сразу все. В результате уровень жизни рос очень медленно. До 1936 года в стране действовала карточная система на большинство товаров первой необходимости. При этом все равно наблюдался товарный дефицит – безработицы не было, зарплату рабочим выплачивали регулярно. На новых объектах работники годами жили во временных бараках, а то и в землянках.

Методы пропаганды и стимулирования

Однако СССР применял не только административное принуждение для форсирования индустриализации. В ход шли и стимулирующие методы, как экономические, так и моральные. Советская пропаганда в годы индустриализации доказала свои большие возможности. Одновременно выявился и реально существующий душевный подъем, высокий уровень гражданской сознательности рядовых советских людей. Хотя историей зафиксированы случаи забастовок рабочих в период индустриализации, большинство спокойно принимало сложные условия жизни как неизбежную плату за рост могущества страны.

Партия, комсомол, профсоюзы и другие общественные структуры постоянно занимались разъяснительной работой, раскрывая согражданам сущность и задачи индустриализации. Коммунисты и комсомольцы реально показывали другим пример, работая на самых трудных участках, и очень добросовестно. Молодежь массово отправлялась на главные стройки страны в добровольном порядке.

Лучшие работники, передовики производства, становились национальными героями. О них писали газеты, им вручали государственные награды. Шахтер Алексей Стаханов или 11-летняя сборщица хлопка Мамлакат Нахангова были известнее любого актера или певца.

Передовые методы работы, рационализаторские предложения с мест изучались на всех уровнях и внедрялись на местах ради облегчения труда и повышения его производительности. Внедрялась практика наставничества (так называемое изотовское движение), когда опытные рабочие обучали передовым приемам труда молодежь и тех, кому не хватало квалификации. «Стахановское» движение стимулировало повышение эффективности и результативности труда.

Пропаганда внедряла в производственный процесс соревновательный элемент. Появились «социалистические соревнования» (по разным рабочим показателям) между отдельными рабочими, бригадами и целыми предприятиями. Победители могли получить как моральное поощрение (грамоту, орден), так и материальное (премию, ценные или дефицитные товары).

Огромную роль сыграла культурная революция – кампания по ликвидации безграмотности и расширение возможностей для получения высшего образования. Обученные грамоте рабочие быстрей повышали квалификацию и осваивали технически сложные производственные операции. Старые и новые высшие учебные заведения почти решили к моменту начала Великой Отечественной войны проблему нехватки специалистов. Инженерам платили относительно хорошие зарплаты, стимулировали дополнительными пайками, обеспечивали им нормальные жилищные условия.

Способствовало индустриализации и развитие науки и конструкторского дела. Если в 1920-е годы технологии приходилось закупать за рубежом, то уже в середине 1930-х советская промышленность массово пользовалась отечественными разработками.

Успех индустриализации был обусловлен именно совокупностью применения всех этих методов. Сейчас иногда звучат критические замечания насчет того, что цена успеха была слишком высоким. Однако прежде чем критиковать индустриализацию, следует задуматься о цене войны с Гитлером в том случае, если бы она не была проведена.

Результаты индустриализации

Можно по-разному оценивать методы проведения индустриализации, но невозможно отрицать, что ее результаты оказались грандиозными. Они были тем более значительны, что весь мир в это самое время оказался в экономической яме мирового кризиса. Благодаря падению мирового производства СССР сумел не только догнать, но по некоторым показателям и перегнать капиталистических конкурентов.

- Доля промышленности в валовом объеме производства уже в 1933 году достигла 70% и далее продолжала расти (хоть и медленнее).

- Показатели роста по разным отраслям составляли иногда до 25000% (в сравнении с 1913 годом). Даже в легкой и пищевой промышленности, развивавшейся по остаточному принципу, наблюдался рост в 2-5 раз.

- Практически с нуля были созданы такие отрасли, как авиастроение, автомобильная промышленность, сельскохозяйственное машиностроение, каучуковая и химическая промышленность.

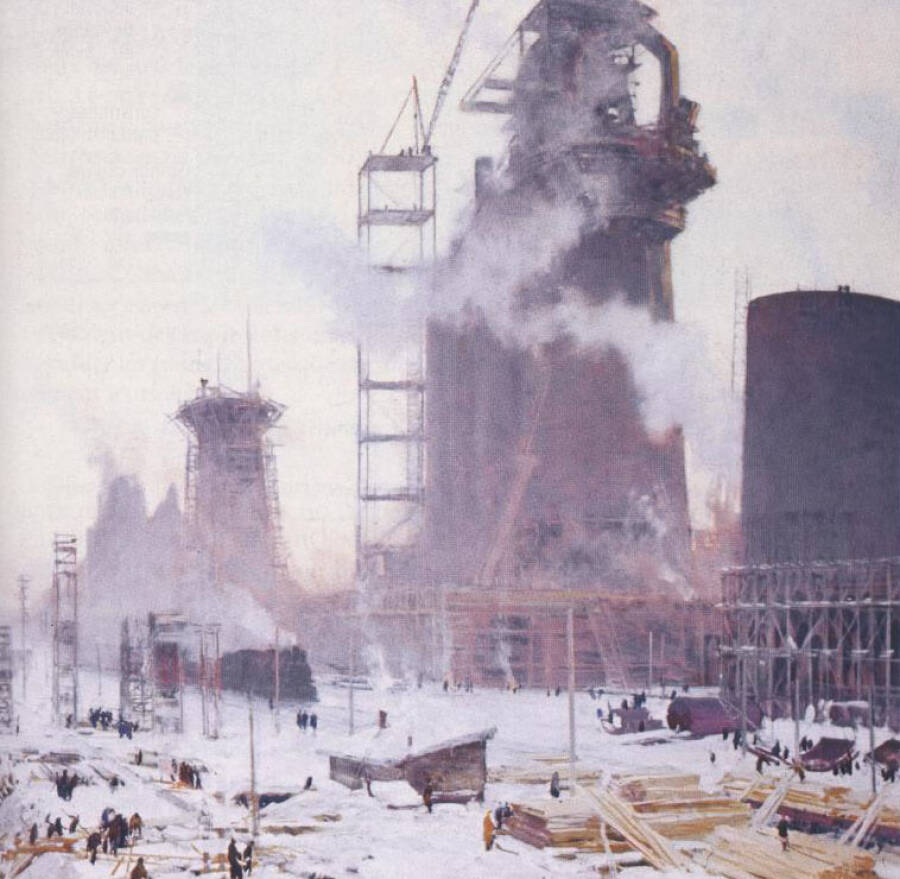

- С нуля были построены такие гиганты, как Днепрогэс, металлургические комбинаты в Магнитогорске, Норильске, Новокузнецке, Челябинске, тракторные заводы в Сталинграде и Харькове, Уралмаш, Уралвагонзавод, автомобильные заводы ГАЗ и ЗИС и еще несколько тысяч предприятий.

- Активно велась разведка месторождений полезных ископаемых, в том числе в Сибири и Арктике. Было обнаружено немало ценнейших залежей, некоторые из которых используются до сих пор.

- Число высших учебных заведений в СССР за годы индустриализации увеличилось в 4 раза; примерно так же возросло и число студентов.

- Безработица была полностью ликвидирована (во времена нэпа ее уровень был довольно высок). С середины 1930-х годов начал стремительно расти и уровень народного потребления.

- Развивалось жилищное строительство – активный приток населения в город требовал жилья. Множество «сталинок» остаются жилыми до сих пор и довольно высоко котируются.

- Стала менее жестокой экономическая и политическая изоляция СССР – игнорировать нового экономического гиганта другим государствам стало попросту невозможно.

Большинство предприятий, созданных во время индустриализации, работают до сих пор и являются основой экономики тех регионов, где они расположены. Благодаря индустриализации СССР перестал быть технически отсталой полуаграрной страной и превратился в одну из сильнейших мировых экономик того времени.

Источник: dzodzo.ru

Индустриализация

К концу 1924 г. партийное руководство делает вывод о завершении восстановительного периода. Если бы восстанавливались современные предприятия, то экономика могла бы расти и дальше за счет повышения производительности труда. Но к этому времени основные производственные фонды фабрик и заводов уже морально устарели и не позволяли этого сделать.

Следовательно, важнейшей задачей стало создание новых предприятий. Их нужно было строить как в центральных, так и в восточных регионах СССР. Урал, Сибирь, Средняя Азия, Дальний Восток являлись перспективными для освоения областями, богатыми природными ресурсами и, кроме того, не находящихся вблизи армий западных государств — потенциальных противников СССР.

Кроме того, во второй половине 1920-х годов естественный прирост населения достигает 3 млн. человек в год — небывалый для всей российской и советской истории. Подавляющая часть людей продолжала жить в центральной европейской части страны, в то время как количество безработных в 1929 г. приближалось к отметке 2 млн. человек. Ликвидация угрозы социальной напряженности в городах и деревнях центрального региона, рациональное использование людского потенциала вела к необходимости хозяйственного обустройства некогда диких районов страны.

XIV съезд партии (декабрь 1925 г.) взял курс на индустриализацию, провозгласив формулу: превратить СССР из страны ввозящей машины и оборудования, в страну, производящую машины и оборудование. В соответствии с этим ставились задачи: 1) подвести современную техническую базу под промышленность, сельское хозяйство, культурное строительство; 2) создать новейшие средства обороны; 3) укрепить и расширить социальную базу советской власти – фабрично-заводской пролетариат; 4) вытеснить частный капитал из производства и распределения.

Разногласия по вопросам индустриализации касались главным образом темпов и источников для ее проведения. В 1925 г. Сталин пока во многом соглашался с Бухариным относительно «врастания» в социализм через НЭП. На XIV съезде было заявлено, что государство не отказывается от принципов НЭПа.

Группа членов Политбюро (Н.Бухарин, А.Рыков, М.Томский, Ф.Дзержинский) считали, что НЭП может обеспечить нужный баланс между развитием промышленности и аграрного сектора. Г.Зиновьев и Л.Каменев также полагали необходимым сохранить НЭП, но предлагали усилить перекачку средств из сельского хозяйства в промышленность, увеличивая налоги с крестьян.

Троцкий и его сторонники выдвинули лозунг «Диктатура промышленности» (1926 г.). Они считали, что только подъем промышленности даст возможность поднять сельское хозяйство. К ускоренной индустриализации вскоре стал склоняться и Сталин.

Он полагал, что в условиях отсутствия внешних источников для индустриализации, невозможности получения иностранных займов, необходимо изыскать внутренние резервы. Для этого нужно ввести режим жесткой экономии, привлечь сбережения населения, отдать приоритет развитию тяжелой промышленности за счет легкой. Но главное внимание было уделено созданию механизма перекачки средств из деревни в город, то есть из сельского хозяйства в промышленность. Повышение производства зерна позволяло накормить возрастающее количество рабочих и экспортировать хлеб за границу, получая деньги на строительство новых заводов. По мнению Сталина и его единомышленников этого можно было добиться лишь на основе ликвидации малорентабельных единоличных крестьянских хозяйств, свертывания экономической свободы производителей и введения жесткого планирования.

Катализатором изменения курса явился срыв хлебозаготовок 1927 г. Промышленность, направившая свои усилия на нужды индустриализации, оставляла цены на свои товары высокими, тогда как крестьяне не спешили продавать хлеб по низким ценам. В продовольственном снабжении городов наступило резкое ухудшение. Стали проявляться признаки социальной напряженности.

Кроме того, государству нечего было экспортировать и не на что закупать технику за границей. СССР нужно было либо отказаться от быстрой индустриализации, либо пойти на жесткие решения. Энергичным проводником этих решений являлся Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) и его председатель В.В.Куйбышев (назначенный на этот пост после смерти Ф.Э. Дзержинского в 1926 г.).

С 1926 г. наметились явные признаки свертывания НЭПа. Это выражалось в следующих изменениях. В 1926/27 гг., зажиточные крестьянские хозяйства стали облагаться все большими налогами. В их число попадали не только кулаки, но и середняки. Ставка делалась на бедняков.

В 1926 г. принимается новая инструкция по выборам в Советы, вводящая ограничения избирательных прав для зажиточных слоев. Частная и концессионная промышленность начинает сокращать производство. Происходит сокращение частного сектора и в торговле. В 1927 г. тресты получили указания подчиняться плановым заданиям, тогда как ВСНХ запланировал увеличение капиталовложений в тяжелую промышленность. Одновременно расширялись централизация и административный контроль во всех структурах власти и экономики.

Одной из причин ускорения индустриализации являлось и нестабильное внешнеполитическое положение СССР. Экономика ведущих западных стран к тому времени стабилизировалась, а в заявлениях западных лидеров часто звучали враждебные выпады по отношению к СССР. Факты провокационных налетов на советские представительства и учреждения в Пекине и Лондоне, убийства советского полпреда Войкова в Варшаве, разрыва с Англией дипломатических отношений с СССР, не могли не вызвать в Москве в конце 1920-х гг. острое ощущение военной опасности.

Начало индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 г. IV съездом Советов СССР. В декабре 1927 г. XV съезд ВКП(б) принял директивы по составлению первого пятилетнего плана. Госплан и ВСНХ на основе директив съезда приступили к разработке контрольных заданий первой пятилетки. Госплан во главе с Г.М.

Кржижановским выступал за поэтапное реформирование народного хозяйства, а руководитель ВСНХ Куйбышев — за ускоренное развитие промышленности и, прежде всего, производства средств производства. В итоге удалось прийти к общему мнению, что генеральный курс должен предусматривать отказ от импорта сложной техники и развитие передовых отраслей: машиностроения, энергетики, химической промышленности, металлургии, способных поднять как промышленность, так и сельское хозяйство.

НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ

Важнейшим источником финансирования гигантских строек стала «перекачка» средств из аграрного сектора в индустриальный. Увеличился экспорт хлеба за границу для получения денег на покупку станков. Хотя вывозится также нефть, золото, другие полезные ископаемые, добыча которых увеличивается. На Запад идут и экспонаты из запасников русских музеев.

До сих пор среди историков нет единого мнения — вывозились ли истинные сокровища, принадлежавшие государству, либо, в основном, это были не имеющие высокой художественной ценности картины, изделия из золота, серебра и т.п. В первые два года пятилетки промышленность развивалась в соответствии с плановыми заданиями и даже превышала их. В начале 1930-х годов темпы ее роста значительно упали. Кроме того, правительство начало выпускать облигации государственных займов, произвело эмиссию денег, что вызвало инфляцию.

В городах, куда устремились миллионы вчерашних крестьян, стала ощущаться нехватка продовольствия и элементарных предметов быта. В то же время легкая и пищевая промышленность значительно отставала по темпам развития. Экстенсивные методы преобладали над интенсивными. Ручной труд бывших сельских жителей широко использовался на земляных работах.

Многие уже построенные предприятия из-за нехватки квалифицированных рабочих и инженеров начинали давать продукцию лишь спустя месяцы после сдачи объекта. Часто дорогостоящие импортные машины ломались из-за неумения обращаться с ними. Процент брака увеличивался, качество продукции падало. Соответственно, одна за другой последовали крупные аварии.

Вина за это возлагалась как на нерадивых директоров, так и на «вредителей-специалистов», многие из которых были просто неопытными служащими. В стране прошли судебные процессы над инженерами, плановиками, специалистами различных уровней, обвиняемых во вредительстве: 1928 г. — «Шахтинское дело», в 1930 г — процесс «Промпартии», в 1931 — дело «Трудовой крестьянской партии». Тем не менее, рост производства оборудования тяжелой промышленности, электроэнергии, добычи сырья был весьма значительным. Самоотверженным трудом советских людей заложены тысячи новых объектов. Огромным достижением считалась ликвидация безработицы.

По общему объему промышленного производства СССР в конце 30-х гг. вышел на второе место в мире после США. Теперь он мог претендовать на роль одной из ведущих мировых держав, защищать свои интересы, опираться на мощную промышленную базу, построенную жесткими, часто силовыми методами в рамках социалистической модели.

Однако сама идея социализма и последующего построения коммунизма в одной отдельно взятой стране получила подкрепление реальными экономическими достижениями. Потрясающие экономические показатели не были мифом. Прорыв в современное индустриальное общество состоялся. Так, с 1929 по 1935 г. СССР сумел увеличить выплавку чугуна с 4,3 до 12,5 млн. тонн.

Он сократил отставание от развитых стран по производству продукции на душу населения. Зависимость от импорта была преодолена. Обороноспособность страны была обеспечена необходимым техническим оборудованием.

За годы первых пятилеток возник целый ряд новых отраслей: тяжелое машиностроение, автомобильная, тракторная промышленность, танкостроение, авиастроение, и многое другое. Подверглись реконструкции металлургия, химическая промышленность, транспорт. Новая индустриальная база создана на востоке страны. Расширена сеть вузов и профессиональных училищ. СССР вошел в число немногих государств, способных производить любой вид промышленной продукции.

Тем не менее, отставание производительности труда от роста расходов, увеличение военного заказа и ужесточение ответственности за выполнение плана сделали неизбежным свертывание хозяйственной инициативы на предприятиях и сокращение материального стимула для труда простых рабочих. Советский метод индустриализации базировался на решающей роли государства в экономике, волевых решениях руководителей страны. В 1930-е годы такое положение вещей считалось само собой разумеющимся по причине угрозы безопасности для СССР, дыхания приближающейся войны. Перекосы в экономическом механизме развития страны сказались впоследствии, когда СССР вышел из войны и вступил в новый этап соревнования с капиталистической системой.

ИЗ ПЛАТФОРМЫ «СОЮЗА МАРКСИСТОВ-ЛЕНИНЦЕВ»

(ГРУППА РЮТИНА), 1932 Г.

Сталин, несомненно, войдет в историю, но его «знаменитость» будет знаменитостью Герострата. Ограниченный и хитрый, властолюбивый и мстительный, вероломный и завистливый, лицемерный и наглый, хвастливый и упрямый, — Хлестаков и Аракчеев, Нерон и граф Калиостро — такова идейно-политическая и духовная физиономия Сталина.

Результатов Сталин, как и Луи Бонапарт, добился: переворот свершен, личная диктатура, самая неприкрытая, обманная, осуществлена. Основная когорта соратников Ленина с руководящих постов снята, и одна часть ее сидит по тюрьмам и ссылкам, другая, капитулировавшая, деморализованная и оплеванная, — влачит жалкое существование в рядах партии, третьи, окончательно разложившиеся, — превратились в верных слуг вождя — диктатора. За последние 4-5 лет Сталин побил все рекорды политического лицемерия и беспринципного политиканства.

Планирование из орудия социалистического строительства становится орудием расстройства экономики и внесения в нее анархии и хаоса. Решающее преимущество социалистического строительства перед капитализмом — план, предвидение, расчет и учет — исчезают. Мало того, при этих условиях плюс. превращается в минус, ибо в то время, как при капитализме закон стоимости (хотя и через кризис и величайшие жертвы, но через 2-3 года) создает условия (конечно, очень узкие, ограниченные рамками частной собственности) для нового развития производительных сил, или, по крайней мере, для прекращения их дальнейшего падения, то при плановом строительстве авантюристические планы из года в год могут дезорганизовывать экономику в течение более длительного периода и довести всю страну до полного паралича и голода, как это имеет место в данный момент.

Экономическая политика Сталина, несмотря на то, что мы за последние годы построили десятки крупнейших заводов и фабрик, электрических станций и пр. по последнему слову техники. привела. не только к невиданному экономическому кризису всей страны, но она дискредитировала самые принципы социалистического строительства и отбросила нас в экономическом отношении не менее чем на 12-15 лет назад.

Террор в условиях невиданной централизации и силы аппарата действует почти автоматически. Терроризируя других, каждый в то же время терроризирует и самого себя, заставляя лицемерить других, каждый в то же время и сам вынужден выполнять определенную долю этой «работы».

Вся верхушка руководящих партийных работников, начиная со Сталина и кончая секретарями областных комитетов, в основном, прекрасно отдают себе отчет, что они рвут с ленинизмом, что они насилуют партийные и беспартийные массы, что они губят дело социализма, но они так запутались, . попали в такой заколдованный круг, что сами не в состоянии из него уже вырваться. Ошибки Сталина и его клики. переросли в преступления.

Они на деле рассматривают партию лишь как свою вотчину. Не они для партии, а партия для них. В партии мы, несомненно, имеем некоторую, хотя и незначительную, прослойку немолодых, честных субъективно партийцев, продолжающих, однако, искренне верить в правильность политики Сталина.

Как можно объяснить такое явление? . У значительной части партийцев с небольшим теоретическим багажом или вовсе без багажа, с небольшим теоретическим кругозором выработалась традиция, привычка поддерживать ЦК, ибо «ЦК всегда решает правильно». Эти партийцы не могут объяснить гигантских противоречий между декларациями сталинского руководства и действительностью, но они боятся как огня всяких «уклонов», они привыкли голосовать за ЦК и поэтому стараются не замечать этих противоречий. Они все объяснения противоречий нашей действительности сводят или к неизбежности трудностей социалистического строительства, или к неизбежным недостаткам во всяком большом деле.

Сталинская авантюристическая «архилевая» политика. с абсолютной неизбежностью ведет к реставрации капитализма. Партия и рабочий класс в своем подавляющем большинстве против Сталина и его клики. Надо только эти распыленные и терроризированные силы объединить. и начать работать по устранению сталинского руководства. (…..)

Конкретно вся сумма мероприятий, необходимых для вывода партии и страны из кризиса и тупика, сводится в основном к следующему:

В области индустриализации:

1. Немедленное прекращение антиленинских методов индустриализации и игры в темпы за счет ограбления рабочего класса, служащих и деревни, за счет прямых и косвенных, открытых и замаскированных непосильных налогов и инфляции. Проведение индустриализации на основе действительного и неуклонного роста благосостояния масс.

2. Приведение вложений в капитальное строительство в соответствие с общим состоянием всех наличных ресурсов страны. (….)

Источник: histrf.ru

Индустриализация СССР

Предыстория индустриализации в России

Сталинская индустриализация СССР (1927–1941) была самым успешным, но вместе с тем не первым в отечественной истории рывком по преодолению исторически и географически сложившегося отставания наших производительных сил от Запада.

Петровские преобразования были, собственно, не индустриализацией (в мировой истории этот период выделяется на век позже), а экзотической попыткой воссоздать нечто типа позднеримских эргастерий с закрепощённой рабочей силой. За чисто номинальным ростом числа заводов скрывалась полная технологическая зависимость от Европы; «немцы» — инженеры оставались фактом русской промышленной жизни вплоть до XX века.

Не будет преувеличением сказать, что идеи настоящей, полной, всеохватывающей комплексной индустриализации проникли и укоренились в передовых умах царской России лишь вместе с трудами передовых мыслителей Запада последней трети XIX века. Прежде всего Маркс, но не только он, а и другие учёные осознавали первичность производства перед потреблением и ведущую роль промышленности относительно сельского хозяйства. Известную роль сыграла здесь Вена, как центр учёной мысли, из которого многие русские экономисты от М.И.Туган-Барановского до Н.И.Бухарина черпали нечто сверх теории маржинализма, с которой связывается Венская (австрийская) экономическая школа.

Так или иначе, понятие производительных сил вошло у нас в практическое использование задолго до того, как в вузах стали проходить Маркса и даже австромарксизм. Комиссия по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) — так назвали в 1915 году свою рабочую группу русские учёные, члены Императорской академии наук во главе с Вернадским. Однако энергетические источники были лишь только названы в числе естественных производительных сил; к составлению программи их практического использования КЕПС подойти не успела. Лишь в советское время эта комиссия была преобразована в Энергетический институт Академии Наук СССР.

Перед первой мировой войной выявились ключевые отрасли, готовые к рывку на опережение: для Германии и Австро-Венгрии это была электротехника, а для Германии ещё и химия. Русские аналитики ещё перед революцией правильно указали на электрификацию как ключевое звено. Но даже если бы план электрификации / индустриализации России и появился при прежнем строе, перспективы догнать хотя бы Австро-Венгрию были туманны. Ведь по темпам роста народного образования царская Россия продолжала отставать от империй Европы, а с 1910-х годов ещё и от Японии.

ГОЭЛРО

На окраинах страны ещё шла гражданская война, когда ведущие учёные России, многие из которых входили в КЕПС, представили В. И. Ленину свои разработки по развитию производительных сил страны. При личном участии Ильича концепция вышла за пределы собственно энергетики и обрела формы первого в истории нашей страны единого государственного перспективного плана развития народного хозяйства. 3 февраля 1920 года сессия ВЦИК приняла постановление о разработке плана электрификации, а в декабре уже свёрстанный план ГОЭЛРО одобрил VIII Всероссийский съезд Советов. Именно там Ленин назвал план ГОЭЛРО второй программой партии, и произнёс слова «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны» [1]

Программы по плану ГОЭЛРО составляли подготовительный этап перед развёртыванием индустриализации страны, создавая для этого необходимые условия. Среди организационных предпосылок будущих планов индустриализации крупнейшей являлось экономическое районирование страны. Впервые в истории экономика страны не на словах, а на практике была проанализирована как единый народнохозяйственный комплекс — объект планирования. Материально-технические предпосылки индустриализации (задача, решаемая при капитализме в эпоху первоначального накопления капитала) также предстояло создать, одновременно преодолевая послевоенную разруху.

Однако уже на этом подготовительном этапе в план ГОЭЛРО были заложены концептуальные решения будущей программы индустриализации, включая преимущественный рост тяжёлой промышленности (производство средств производства), рациональное размещение промышленности по всей территории страны, наращивание ресурсной базы, реконструкцию и дальнейшее развитие транспорта, механизация сельского хозяйства и, в целом, изменение условий труда на основе электрификации и механизации производственных процессов.

В 1927 году соответствующие задачи перешли на первую пятилетку, в которую план ГОЭЛРО был органически вписан. Соответственно, выполнение большей части запланированного по ГОЭЛРО пришлось на 1-ю и 2-ю пятилетку.

Концепция индустриализации СССР

В общих чертах концепция индустриализации СССР была развёрнута в 1925 г. на XIV съезде ВКП(б). Необходимость индустриализации И.В.Сталин выразил образно:

| Мы отстаём от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет, либо нас сомнут [2] |

Ближайшими целями индустриализации являлись:

- ликвидация технико-экономической отсталости;

- достижение экономической независимости;

- создание мощной оборонной промышленности;

- первоочередное развитие базовых отраслей промышленности.

Структурная задача индустриализации состояла в превращении страны из аграрной в индустриальную.

Качественная задача индустриализации состояла в обеспечении экономической независимости страны. Последняя имела два аспекта:

- финансовый — независимость от внешних источников финансирования программ расширения производства), и

- технологический — независимость производственных циклов от импорта сырья, оборудования, продовольствия).

Применительно к средствам производства на первом этапе ставилась задача: из импортёра машин и оборудования СССР должен был превратиться в их производителя.

Средствами достижения этих целей были определены:

- всесторонняя модернизация экономики, и , решающая задачу повышения образовательного, профессионального и научного потенциала совокупной рабочей силы.

Модернизация промышленности и транспорта предполагала реконструкцию старых и одновременное строительство новых объектов. Расстановку отраслевых приоритетов выражала формула: «Тяжёлая индустрия и производство средств производства являются основным ключом социалистического преобразования всего народного хозяйства, в том числе и сельского».

Модернизация лёгкой и пищевой промышленности шла менее быстрыми темпами, но на таких же строгих плановых основаниях, как и другие отрасли. Ставилась задача достичь

| такого перераспределения ресурсов, которое бы обеспечило пропорциональное развитие всех отраслей народного хозяйства как решающего условия подъёма материального благосостояния трудящихся. |

Основным методом осуществления социалистической экономической политики было избрано планирование народного хозяйства.

Первый пятилетний план

1-я пятилетка охватывает период с 1 октября 1928 по 30 сентября 1933 года. Проект директив (концептуальных целеуказаний) на 1-ю пятилетку был вынесен в 1927 г. на обсуждение XV съезда ВКП?(б). Раскрывая в Политическом докладе ЦК основные положения проекта, И.В.Сталин впервые использовал крылатую фразу Ленина «догнать и перегнать».

Слова «догнать и перегнать» Ленин произнёс ещё накануне Октябрьской революции, то есть безотносительно конкретики планового социалистического строительства. Осенью 1917 г., когда экономика воюющей буржуазной России подошла к коллапсу, Ленин записал

| Война неумолима, она ставит вопрос с беспощадной резкостью: либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически [3] |

В дальнейшем эта фраза стала использоваться в формулировках задач каждой предвоенной пятилетки, причём её конкретизация менялась соответственно фактическим результатам уже пройденных этапов модернизации.

В 1927 г. отставание СССР от стран-лидеров капиталистического мира было ещё слишком велико. Поэтому Сталин оговорил, что задачей-максимум на первую пятилетку является лишь создание благоприятных условий для будущего прорыва

| …закрепить достигнутый темп развития социалистической промышленности и усилить его в ближайшем будущем на предмет создания благоприятных условий, необходимых для того, чтобы догнать и перегнать передовые капиталистические страны [4] |

За 1-ю пятилетку в СССР вошло в строй 1500 новых промышленных предприятий. Стали отраслями тракторо-, автомобиле-, станко- и приборостроение, авиационная и химическая промышленность. Началась промышленная выплавка алюминия. Вступила в строй Днепрогэс и ряд крупнейших тепловых электростанций. На востоке СССР была создана вторая, после Донбасса, угольно-металлургическая база.

Были построены Урало-Кузнецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты, крупные угольные шахты в Донбассе, Кузбассе и Караганде. Газета Financial Times в 1932 г. писала:

Успехи, достигнутые в машиностроении, не подлежат никаким сомнениям. …прежде Россия производила только самые простые машины и орудия. Правда, и теперь абсолютные цифры ввоза машин и инструментов увеличиваются; но пропорциональная доля импортированных машин… непрерывно уменьшается. СССР … создал производство орудий и инструментов, которые охватывают всю гамму от самых маленьких инструментов большой точности и вплоть до наиболее тяжёлых прессов [5] .

Первая пятилетка завершилась за 4 года и три месяца. Необходимость досрочного перехода к работе по новому пятилетнему плану был вызвана прежде всего переходом к стандартному хозяйственному календарю, начинающемуся с 1 января (вообще, «осеннее» начало хозяйственного года присуще аграрной экономике). Хотя общая программа промышленного производства по состоянию на 31 декабря 1932 года при этом осталась недовыполнена на 6%, задачи тяжёлой индустрии были к тому моменту уже перевыполнены (105% к плану). Это позволило признать выполненной главную задачу 1-й пятилетки — создание производственных мощностей, составляющих предпосылку построения фундамента социалистической экономики — и перейти к работе уже по следующему пятилетнему плану.

Источник: kommynist.ru

Индустриализация в СССР

Обосновываем необходимость индустриализации в СССР, выделяем особенности её осуществления в сравнении со странами Запада. Рассказываем, как решалась проблема финансирования, раскрываем роль западных специалистов в становлении современной промышленности СССР. Характеризуем итоги индустриализации.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Индустриализация в СССР»

Индустриализация в СССР

Ключевые вопросы:

1) Выделите экономические и политические причины проведения политики индустриализации.

2) Чем индустриализации в СССР отличалась от индустриализации в западных странах?

3) Назовите основные источники финансирования политики индустриализации в СССР.

4) Выделите экономические и политические итоги индустриализации.

Вам уже знаком термин «индустриализация». Он означает процесс создания крупного машинного производства в промышленности и других отраслях хозяйства. В ходе индустриализации промышленность становится ведущей отраслью экономики, её продукция преобладает в общем объёме производства. Именно в промышленности в индустриальных странах занята большая часть работников.

В начале ХХ века индустриализация в России, не смотря на бурные темпы промышленного развития, не была завершена, её экономика оставалась аграрной. Отставание от развитых стран ещё более усугубилось последствиями Первой мировой и Гражданской войн.

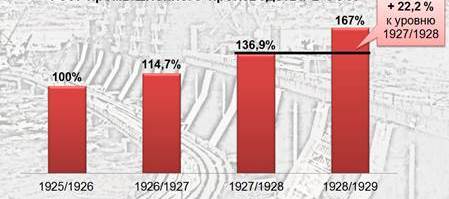

К 1927 году восстановительный период был, в основном, завершён. К 1928 г. промышленность СССР примерно на 20 % превысила объем производства 1913 года.

Объемы производства в 1928 г. в сравнении с 1913 г.

Но добывающая промышленность США к тому времени уже на 48 % превзошла показатели того же года, а обрабатывающая — на 67 %. Составители первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР писали: «Если сопоставить наши показатели за 1927/28 год по национальному доходу и мощности капитала с Соединенными Штатами, … то окажется, что мы отстаем … на 50 лет».

Особенно опасной такая ситуация представлялась в той внешнеполитической ситуации, которая сложилась в 20-е годы. По мнению советского руководства, военное столкновение с западными странами было практически неизбежным. Ещё на X съезде РКП(б) в 1921 г. Лев Каменев заявил:

«…Можно ожидать с часу на час, что старая законченная империалистская бойня породит, как своё естественное продолжение, какую-нибудь новую, ещё более чудовищную, ещё более гибельную империалистскую войну». В 1927 г. казалось вполне реальным начало осуществления такого сценария. В феврале Великобритания в так называемой ноте Чемберлена ультимативно потребовала прекратить антибританскую пропаганду и прекратить поддерживать гоминдановский Китай. Дело дошло до разрыва дипломатических отношений. В июне члены Русского общевоинского союза, самой массовой организации белой эмиграции осуществили несколько терактов против СССР.

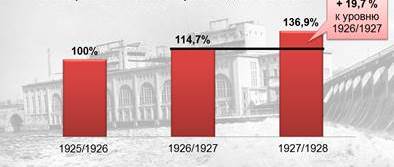

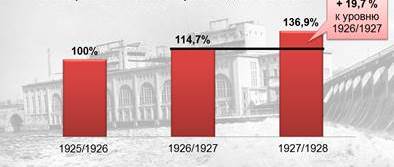

Темпы роста промышленного производства, достигнутые в годы нэпа, казались недостаточными, чтобы обеспечить обороноспособность страны. Хотя рост во второй половине 20-х годов был значительным. В 1926/1927 году он составил 14,7%, а в следующем – 19,7%.

Рост промышленного производства в СССР

Но создание мощной военной промышленности было лишь одной из целей политики индустриализации. Необходимо было также значительно ускорить развитие таких базовых отраслей промышлености как металлургическая, топливная, химическая, машиностроительная. Советскому Союзу предстояло обеспечить независимость от зарубежных поставок машин и оборудования.

В проведении индустриализации в СССР можно выделить ряд особенностей. В отличие от стран Запада, начиналась она не с лёгкой, а с тяжёлой промышленности. Это само по себе вело к усилению роли государства в экономике. Ведь приоритетное развитие тяжёлой промышленности требует значительных капиталовложений, которые могли поступить лишь из бюджета.

Тем более что предполагалось провести индустриализацию форсированными темпами. «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», – заявлял Иосиф Сталин. Учитывая отношение коммунистического руководства к частной собственности и рынку, как угрозе возрождения капитализма, практически неизбежным становился отказ от принципов нэпа и переход от смешанной к государственной экономической системе.

Когда XIV съезд ВКП(б) в 1925 году принял решение о необходимости превращения СССР из страны аграрной в страну индустриальную, на повестку дня сразу же встал вопрос об источниках финансирования индустриализации.

Многие традиционные для западных стран возможности были закрыты. Так, не приходилось рассчитывать на иностранные кредиты. Во-первых, из-за политического противостояния на международной арене. А во-вторых, аукнулся отказ Советской России от признания долговых обязательств прежних правительств на Генуэзской конференции.

Итак, оставалась надежда лишь на внутренние источники финансирования. Накопления от доходов государственного сектора были невелики, частный капитал в крупную, да и в среднюю промышленность допускать не планировалось. Основные средства поступали от продажи ресурсов, пользовавшихся спросом на мировом рынке: хлеб, лес, пушнина, нефть, золото.

Когда доходов от продажи сырья перестало хватать в ход пошли иные национальные богатства. Так, в 1929 – 1934 годах была осуществлена распродажа полотен коллекции Эрмитажа. Среди них были работы Тициана, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса и Ван Эйка. Из коллекции были изъяты и другие предметы: художественное серебро, нумизматические коллекции, оружие…

Также источником социалистического накопления служили принудительные займы у населения страны, сокращение потребления, неэквивалентный (неравный) обмен между городом и деревней (вы, наверное, помните, о «ножницах цен», существовавших и во время нэпа?).

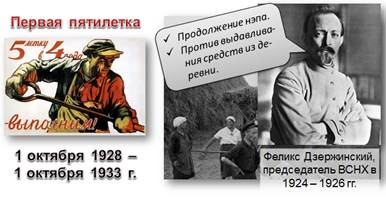

Хотя курс, на индустриализацию был взят ещё в 1925 году, реальное её осуществление связано с первой пятилеткой: 1 октября 1928 – 1 октября 1933 г. Такое странное для нас начало отсчёта (не с 1 января) было связано с аграрным характером советской экономики. Хозяйственный год завершался после окончания уборки сельхозпродукции.

План первой пятилетки начал разрабатываться ещё с 1924 года. Руководил этой работой Феликс Дзержинский, который возглавлял не только ОГПУ, но и Всесоюзный совет народного хозяйства. Главный чекист страны был сторонником нэпа и выступал против выдавливания средства из деревни и завышения с этой целью цен на промышленные товары.

После смерти Дзержинского в 1926 году новый глава ВСНХ Валериан Куйбышев ориентировался на задачу, поставленную Сталиным: «Нужна индустриализация, и настоящая, а не с плюгавенькими темпами». К осени 1928 года был составлен пятилетний план с достаточно напряжёнными, но, в общем, реальными задачами. Окончательно он был утверждён весной 1929 года, то есть уже после начала первой пятилетки.

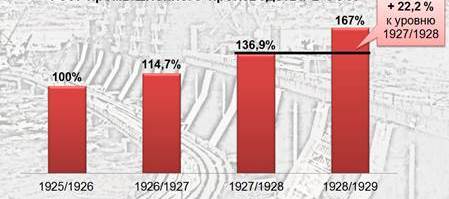

Итоги её первого года были достаточно обнадёживающими. Объём промышленной продукции в сравнении с 1927/1928 годом увеличился более чем на 22%.

Рост промышленного производства в СССР

Окрылённый успехом, Сталин в 1930 г. потребовал увеличить плановые показатели. Партия бросила клич: «Пятилетку в четыре года!». Это вызвало неподдельный энтузиазм у значительной части рабочих. На стройках пятилетки миллионы людей самоотверженно трудились, не считаясь с рабочим временем, готовы были мириться с непростыми бытовыми условиями, тяжёлым ручным трудом.

В 1930 г. строилось около 1500 объектов. Но половина всех капиталовложений приходилось на 50 самых крупных.

При их сооружении активно использовался опыт иностранных компаний и специалистов. Так, проект Сталинградского тракторного завода был разработан бюро Альберта Кана, крупнейшего американского промышленного архитектора, который долгое время работал на Генри Форда.

Сталинградский тракторный был в 1930 году полностью сооружён в США, размонтирован, перевезён в СССР и всего за 6 месяцев собран под руководством американских инженеров. Он был полностью оснащён станками машиностроительных компаний США и Германии.

Иностранными инженерными и строительными фирмами были разработаны проекты Нижегородского и Московского автозаводов, Челябинского и Харьковского тракторных, Ростовского и Саратовского комбайновых. Иностранным оборудованием был оснащён Уралмаш.

Доменные печи и центральная электростанция Магнитогорского металлургического комбината также строились под руководством немецких и американских инженеров. Мощнейшие водяные турбины для Днепрогэса также были закуплены в США. Сотрудничество с западными компаниями давало возможность использовать самые современные технологии и оборудование.

Но услуги иностранных фирм вскоре стало не по карману СССР. С 1930 по 1935 годы только американским фирмам надо было выплатить 350 миллионов долларов (более 40 миллиардов по сегодняшним ценам), не считая проценты по кредитам. Не смотря на форсированную продажу хлеба, средств не хватало, и новые контракты не были подписаны.

В январе 1933 года, выступая на Пленуме ЦК ВКП(б), Сталин заявил, что план первой пятилетки выполнен за 4 года и 3 месяца. Но это была фальсификация. Выпуск промышленной продукции увеличился в 2 раза вместо 2,8 по плану. Темпы годового роста 20 важнейших видов промышленной продукции, в том числе угля, стали, цемента, были ниже, чем в 1922 – 1928 годах.

Плановые задания для тяжёлой промышленности были выполнены лишь в 1933 – 1935 годах, а повышенные по инициативе Сталина – в 50-е годы. Что же касается лёгкой промышленности, то выпуск её основных видов продукции оставался на уровне 1928 года, а продукции пищевой промышленности даже снизился.

Главной причиной таких результатов было необоснованное завышение плановых показателей, развитие одних отраслей в ущерб другим, увлечение технической стороной индустриализации (строительство объектов, закупка оборудование) и недооценка социальной стороны. Для освоения новой техники не хватало квалифицированных и просто элементарно грамотных работников. Так, Сталинградский тракторный завод, построенный менее чем за год, ещё полтора-два года не мог полноценно работать. Из-за слабой профессиональной подготовки рабочих вместо 144 тракторов за смену собирали 1 -2 машины.

В 1934 году XVII съезд ВКП(б) («съезд победителей») согласился с заявлением Сталина, что основы социалистического общества в СССР построены, и что теперь нет необходимости «подхлёстывать страну». Он утвердил второй пятилетний план на 1933 – 1937 годы, который предусматривал снижение среднегодовых темпов прироста промышленной продукции до 16,5% (по сравнению с 30% в первом пятилетнем плане). Также предполагалось уравнение темпов развития тяжёлой и лёгкой промышленности. Третья пятилетка (1938 – 1942 годы) осталась незавершённой в связи с началом Великой Отечественной войны.

Каковы же были итоги индустриализации?

В годы первых пятилеток был совершён несомненный качественный сдвиг в развитии экономики СССР. Страна вышла на второе место после США по объёму промышленного производства. К 1940 году было построено около 9 тысяч новых заводов и фабрик. Были созданы целые отрасли промышленности, которых ранее не существовало: станкостроение, автомобилестроение, тракторостроение, химическая и авиационная промышленность. Стали применяться новейшие для того времени технологии: Началось техническое переоснащение армии.

В то же время с началом индустриализации резко снизился уровень жизни населения. Из-за нехватки продуктов потребления в 1929 году началось введение карточной системы снабжения. В 1934 – 1936 годах карточки были отменены, но одновременно повысились цены. Кроме того, в магазинах вводились ограничения по отпуску товаров в одни руки. Так, в апреле 1940 года можно было приобрести одновременно не более 1 килограмма мяса, 0,5 кг колбасы, 1 кг рыбы и 200 грамм масла.

Неподдельный трудовой энтузиазм советских людей привёл к зарождению социалистического соревнования передовиков производства. С 1935 года оно приобрело форму стахановского движения. Алексей Стаханов вырубил за одну смену 102 тонны угля вместо7 по норме. Рекорд во многом был связан с иной организацией труда. Раньше шахтёр сам рубил уголь и крепил своды вырубленного прохода.

Теперь же за Стахановым шли два крепильщика, что и позволило в 14, 5 раз увеличить выработку. Почин Стаханова был подхвачен и в других отраслях. Передовики производства становились настоящими героями. О них писали газеты, снимали киножурналы. Высокоэффективный труд поощрялся и материально – повышением зарплат и социальными льготами (квартиры, личные автомобили и так далее).

Но в то же время трудовые рекорды приводили к повышению норм выработки для всех и снижению расценок.

Стремление выполнить план во что бы то ни стало вело к усилению мер принуждения в отношении работников. В 30-е годы было запрещено свободное увольнение, стал возможен принудительный перевод на другое предприятие. Вводились уголовные наказания за нарушение трудовой дисциплины.

Невыполнение плана, поломки оборудования, аварии на производстве всё чаще стали объясняться действиями «экономической контрреволюции». Летом 1928 года в Москве прошёл первый крупный судебный процесс над «вредителями» – Шахтинское дело. В саботаже, то есть сознательном срыве работ обвинялись руководители и специалисты угольной промышленности Донбасса.

В 1929 году СНК СССР принял постановление «Об использовании труда уголовно-заключённых». Через год было создано Главное управление исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) и принудительный бесплатный труд на стройках пятилетки был поставлен на поток. Так почти исключительно руками заключённых был построен Беломорско-Балтийский канал.

Одним из последствий индустриализации можно считать принудительную массовую коллективизацию крестьян, но об этом более подробно вы будете говорить на следующем уроке.

Источник: videouroki.net