Способы взрывания: огневой и электрический.

Заряды ВВ взрывают огневым и электрическим способами.

Для взрывания огневым способом применяют капсюли-детонаторы, огнепроводный шнур, а также зажигательные трубки заводского или войскового изготовления.

Капсюль-детонатор предназначен для взрывания подрывных шашек, зарядов ВВ и детонирующего шнура.

Он представляет собой открытую с одного конца цилиндрическую алюминиевую гильзу, в нижней части которой запрессовано взрывчатое вещество повышенной мощности, а сверху слой инициирующего взрывчатого вещества, очень чувствительного к внешним воздействиям.

Капсюль-детонатор № 8-А (размеры в мм):

1 — гильза алюминиевая; 2 — чашечка; 3 — сетка; 4 — взрывчатое вещество ТНРС;

5 — азид свинца; 6 — тетрил

Огнепроводный шнур предназначен для взрывания капсюля-детонатора и воспламенения пороховых зарядов. Он состоит из пороховой сердцевины с одной направляющей нитью в середине и оплеток, покрытых водонепроницаемым составом. Шнур бывает трех видов: в пластикатовой оболочке (ОШП) серовато-белого цвета, в асфальтированной (ОША) или двойной асфальтированной (ОШДА) оболочке темно-серого цвета.

Имангазин М.К. — Взрывание детонирующим шнуром. Лекция 10

Огнепроводные шнуры в пластикатовой и двойной асфальтированной оболочках применяют при производстве взрывов под водой и в сырых местах, а в асфальтированной оболочке — при работе в сухих местах.

Поджигание огнепроводного шнура обыкновенной спичкой

Электрический способ взрывания применяют для взрыва одного или нескольких зарядов в точно установленное время.

Для взрывания зарядов электрическим способом необходимы электродетонаторы, провода, источники тока, проверочные и измерительные приборы.

Электродетонатор предназначен для взрывания подрывных шашек и зарядов как в воздухе, так и под водой. Он состоит из капсюля-детонатора и электровоспламенителя, собранных в одной гильзе.

Для взрывания зарядов электрическим способом прокладывают электровзрывные сети с последовательным или параллельным соединением электродетонаторов.

При последовательном соединении электродетонаторов гарантийный расчетный ток принимают 1 А при постоянном токе и 1,5 А при переменном; разница в сопротивлении электродетонаторов при этом не должна превышать

При параллельном соединении электродетонаторов расчетный ток равен произведению величины тока, необходимого для взрыва одиночного электродетонатора, на число электродетонаторов.

МАРШ, ЕГО ЦЕЛИ, ВИДЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ

Марш – организованное передвижение подразделений в колоннах по дорогам и колонным путям в целях выхода в назначенный район или на указанный рубеж в установленное время в полном составе и в готовности к выполнению боевой задачи.

Цель марша состоит в том, чтобы своевременно и без больших потерь подвести войска к полю боя.

Требования к маршу:

• скрытность перемещения подразделений

• сохранения штатной структуры подразделений

Подрыв двери 2 кг тротила и ДШ

• сохранение боевой готовности подразделений

• поддержание твердого и устойчивого управления

Условия совершения марша:

— в преддверии вступления в бой;

— вне угрозы столкновения с противником

Марш в предвидении вступления в бой подразделения совершают:

• при преследовании в ходе развития наступления

• при выдвижении навстречу прорвавшемуся противнику (высадившимуся десанту)

• при вводе в бой второго эшелона или резерва

• при перегруппировке войск

Марш вне угрозу столкновения с противником подразделения совершают обычно в тылу своих войск. При этом он будет характеризоваться большой протяженностью.

В зависимости от поставленных задач и условий обстановки марш совершается к фронту, вдоль фронта или от фронта в тыл.

Марш из тыла к фронту совершается при создании группировок войск для наступления, наращивания усилий для развития успеха подразделений 1 эшелона или для перехода к обороне на направлении прорыва противника.

Вдоль фронта марш может совершаться для уничтожения прорвавшихся танков или пехоты противника, в целях переноса усилий на новое направление и при переподчинении.

От фронта в тыл марш обычно совершается при перегруппировках войск и при отходе.

Виды марша:

1)Торжественный марш (парад, церемониальный марш):

— верхом (на лошадях, верблюдах и так далее);

— на гужевом транспорте;

2) Походный марш, войска на марше в сутки могут преодолеть: колёсные (автомобильные) колонны 400 км, смешанные (колёсные и гусеничные) колонны (танки, БМП, автомашины и др.) 300 км, пешим порядком или на лыжах 30—50 км:

• пешим порядком (может включать марш-бросок);

o на велосипедах;

• на животных (может включать марш-бросок);

o верхом (на лошадях, верблюдах и так далее);

o на гужевом транспорте;

• на машинах (транспорте);

ПОХОДНЫЙ ПОРЯДОК МСБ ПРИ СОВЕРШЕНИИ МАРША

Походный порядок – это построение подразделений для передвижения в колоннах. Батальон на марше может выделяться в передовой отряд, авангард или следовать в составе главных сил полка.

Походный порядок батальона, назначенного в передовой отряд или авангард, строится с учетом быстрого развертывания подразделений в боевой порядок и вступления их в бой. Он состоит из колонны главных сил и походного охранения.

Колонна главных сил батальона в зависимости от условий обстановки может иметь различное построение. Танковое подразделение, приданное мотострелковому батальону, следует обычно в голове колонны, а мотострелковое подразделение, приданное танковому батальону, обычно распределяется между танковыми ротами и следует в их походных порядках за танками или назначается в походное охранение; минометная (артиллерийская) батарея следует за боевыми подразделениями батальона.

Гранатометное подразделение следует обычно за головной ротой главных сил батальона. Противотанковое подразделение батальона следует за головной походной заставой или за головной ротой главных сил батальона. Большая часть зенитных средств зенитного подразделения следует ближе к голове колонны главных сил, а часть из них — с головной походной заставой.

В предвидении вступления в бой от батальона, действующего в передовом отряде, авангарде или в голове колонны главных сил полка, высылается разведывательный дозор. Если разведывательный взвод в дозор не высылается, то он совершает марш в голове колонны главных сил батальона, как правило, за командно-наблюдательным пунктом.

Последними в колонне батальона следуют подразделения технического обеспечения и тыла. Медицинский пункт батальона следует обычно в голове этих подразделений, а в предвидении вступления в бой—за подразделениями, предназначенными для действий в первом эшелоне.

РАЙОНЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА МЕСТЕ, ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕМУ И ЕГО РАЗМЕРЫ.

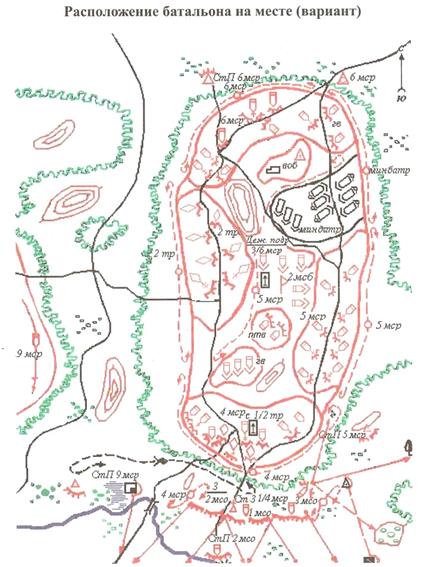

Размещение подразделений в исходном районе, районах сосредоточения, ожидания и отдыха принято называть расположением на месте(рис.1).

Эти районы намечаются на местности, обеспечивающей рассредоточенное и скрытное размещение боевой техники и личного состава, возможность быстрого сбора подразделений и выдвижения их в нужном направлении, удобство размещения и отдыха личного состава, благоприятные условия в санитарно-эпидемическом отношении. Нецелесообразно выбирать для расположения подразделений районы вблизи крупных населенных пунктов, железнодорожных станций, мостов и других объектов, которые могут привлекать особое внимание разведки противника и по которым вероятно его удары авиацией или ядерным оружием, а также под линиями электропередачи, вблизи газо- и нефтепроводов.

Расположение подразделений в населенных пунктах обычно осуществляется в условиях суровой зимы или длительной непогоды, если нет времени на устройство укрытий вне населенных пунктов или при наличии населенных пунктов, освобожденных от местных жителей.

Батальон в назначенном районе располагается поротно и с таким расчетом, чтобы с началом выхода из района не делать лишних передвижений. Величина района для расположения батальона на месте может быть

до 10 кв. км.

Рота в указанном ей районе располагается обычно вдоль маршрута выдвижения, используя защитные и маскирующие свойства местности.

Расстояние на открытой местности между танками, боевыми машинами пехоты (бронетранспортерами) должно быть 100–150 м, а между взводами – 300–400 м.

Минометная (артиллерийская) батарея батальона располагается в полном составе или повзводно на угрожаемых направлениях, находясь в постоянной готовности к открытию огня.

Рота огневой поддержки батальона, как правило, располагается с мотострелковыми ротами на угрожаемых направлениях.

Зенитное подразделение занимает стартовые (огневые) позиции в местах, обеспечивающих возможность ведения огня по самолетам, вертолетам противника и другим воздушным целям.

Разведывательный взвод располагается вблизи командно-наблюдательного пункта.

Подразделения технического и тылового обеспечения батальона размещаются с учетом удобства обеспечения подразделений.

ИсточникТребования безопасности при огневом способе взрывания

— к отказавшим зарядам подходить не ранее чем по истечении 15 минут с того момента, когда по расчёту должен был бы произойти взрыв. При подходе к отказавшим зарядам необходимо наблюдать, нет ли признаков горения шнура или самих зарядов;

— при взрывании зарядов зажигательными трубками количество подрывников для их воспламенения определять в зависимости от расстояний между зарядами, дистанции отхода и времени горения зажигательных трубок. Одному человеку воспламенять более 5 трубок не разрешается;

— перед воспламенением зажигательных трубок подать команду (сигнал) «Приготовиться», по которой подрывники становятся у зарядов и готовятся к воспламенению ЗТ;

— воспламенение производить по команде (сигналу) «Огонь» или по особым указаниям руководителя работ (старшего);

— отход после воспламенения производить по команде (сигналу) «Отходи»; отходить по этой команде (сигналу) должны все подрывники, в том числе и не успевшие воспламенить трубки;

— момент подачи сигнала «Отходи» руководитель работ определяет по часам или по окончанию горения контрольного отрезка огнепроводного шнура, поджигаемого им одновременно с подачей команды «Огонь». Контрольный отрезок огнепроводного шнура необходимо делать короче зажигательных трубок на столько сантиметров, сколько секунд требуется для отхода подрывников на безопасное расстояние или в укрытие;

— подрывникам, воспламеняющим зажигательные трубки индивидуально (не в составе расчёта), убедившись в горении трубки, отходить самостоятельно, не ожидая команды (сигнала);

— загасший (не догоревший до конца) огнепроводный шнур вторично не поджигать.

По окончании занятия преподаватель проводит разбор занятия:

— отмечает (по итогам контрольного опроса), в какой степени достигнуты учебные цели занятия;

— указывает на положительные стороны и характерные недостатки, отмечает, какой был порядок и дисциплина на занятии;

— отмечает студентов, хорошо и слабо усвоивших учебный материал;

— объявляет оценки и при необходимости поощряет лучших студентов;

— даёт указание командиру взвода на подготовку к следующему занятию;

— приказывает собрать и сдать УМБ учебному мастеру.

Задание на самостоятельную работу:

— Законспектировать меры безопасности из Руководства по подрывному делу, стр. 367–368.

ИсточникИнженерная подготовка огневой способ взрывания

При огневом способе взрыв осуществляется с помощью капсюля-детонатора и огнепроводного шнура.

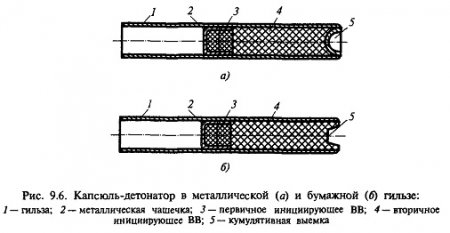

Капсюль-детонатор (КД) представляет собой металлическую или бумажную гильзу с наружным диаметром 8 мм и длиной 50 мм (рис. 9.6).

В гильзе размещается металлическая чашечка с отверстием диаметром 2—2,5 мм, затянутым тонкой шелковой сеткой. В чашечке запрессовано небольшое количество (≈0,5 г) первичного инициирующего вещества, взрывающегося от пламени. От него детонирует вторичное инициирующее вещество — тетрил.

Масса заряда тетрила (≈1 г) достаточна для возбуждения детонации патрона промышленного ВВ. Заряд капсюля-детонатора занимает 2/3 длины гильзы. В свободную часть гильзы — дульце — вводится конец огнепроводного шнура до соприкосновения с чашечкой.

На торце металлической гильзы детонатора имеется кумулятивная выемка для фокусировки энергии взрыва.

Огнепроводный шнур состоит из сердцевины диаметром 2 мм, выполненной из дымного пороха, и гибкой оболочки с наружным диаметром 5,3—5,5 мм. Скорость горения огнепроводных шнуров 1 см/с. Наружная оболочка может быть либо джутовой (пеньковой, хлопчатобумажной), пропитанной жидким битумом (шнуры ОША), либо пластиковой (шнуры ОШП).

Шнуры ОША применяются в сухих и влажных забоях, а ОШП — во влажных и мокрых средах. Все огнепроводные шнуры выпускаются длиной 10 м; сращивать огнепроводные шнуры друг с другом не разрешается. Отрезок огнепроводного шнура, вставленный в капсюль-детонатор и закрепленный в нем, называется зажигательной трубкой.

Длина зажигательной трубки должна быть не менее 1 м. Патрон взрывчатого вещества с вставленным в него капсюлем-детонатором зажигательной трубки называется патроном-боевиком.

Для контроля за временем поджигания огнепроводных шнуров зажигательных трубок (при их количестве более 5) на открытых работах изготовляют контрольную трубку, состоящую из отрезка ОШ и капсюля-детонатора в бумажной гильзе. Длина контрольной трубки должна быть короче длины зажигательных трубок не менее, чем на 60 см.

Контрольная трубка поджигается первой и при ее затухании или срабатывании КД взрывник должен прекратить поджигание шнуров и удалиться в укрытие. Подожженую контрольную трубку помешают на расстоянии не менее 5 м от первого заряда ВВ, но не на пути отхода взрывника в укрытие. На подземных работах применяют контрольный отрезок ОШ без капсюля-детонатора; обычно он используется и в качестве средства воспламенения шнуров зажигательных трубок («затравка»).

Концы шнуров зажигательных трубок поджигают также тлеющим фитилем, состоящим из сердцевины в виде нити, пропитанной калиевой селитрой, и наружной хлопчатобумажной оплетки; скорость тления фитиля 5—10 мм/мин. Затравкой или фитилем разрешается последовательное поджигание одним взрывником не более 16 отрезков ОШ. При большем количестве зажигательных трубок необходимо использовать патроны группового зажигания ЗП-Б.

Зажигательный патрон ЗП-Б — картонный стаканчик, на дне которого находится воспламенительный состав. Патроны выпускаются пяти размеров на 7, 12, 19, 17 и 37 отрезков ОШ.

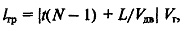

При последовательном поджигании нескольких огнепроводных шнуров минимально допустимая длина зажигательной трубки lтр может быть определена из выражения, м:

где N — число поджигаемых шнуров; t=3 с — время поджигания одного шнура; L — расстояние до безопасной зоны, м; Vдв=1 м/с — скорость движения взрывника при отходе в укрытие; Vг = 0,01 м/с — скорость горения ОШ.

Огневой способ взрывания наиболее прост в применении и позволяет взрывать заряды в желаемой последовательности. Недостатками способа являются: 1) невозможность применения его в условиях, опасных по взрыву газа и пыли; 2) повышенная опасность для взрывника, который, зажигая шнуры, находится непосредственно у зарядов. В связи с этим огневое взрывание запрещается в выработках с углом наклона более 30°, а также во всех случаях, когда отход взрывника в укрытие затруднен; 3) невозможность проверки качества подготовки взрыва; 4) образование значительного количества ядовитого оксида углерода при горении ОШ; 5) невозможность строго одновременного (мгновенного) взрыва группы зарядов и организации короткозамедленного взрывания.