«Истекший год был годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Перелом этот шел и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни», — так писал «отец народов» о 1929 г. За этим годом и закрепилось название, данное ему Сталиным, — Год великого перелома. Перелом начался еще в 1928 г., а потом продолжился и после 1929-го.

Проведение в жизнь принципов новой экономической политики было сопряжено с серьезными проблемами. В первую очередь, они были связаны с тем, что экономические реформы не подкреплялись политическими.

Старая революционная гвардия не готова была идти на уступки в ряде принципиальных для себя вопросов — диктатура пролетариата, командные методы управления, в конце концов, они просто с некоторым презрением относились к частным собственникам и торговцам. В результате постоянного вмешательства государства в ход экономических процессов нэпманы не могли работать так эффективно, как им того хотелось бы. В незавидном положении оказались и крестьяне. Значительную часть продуктов им приходилось сдавать по достаточно низким ценам, в то время как промышленные товары стоили очень дорого. Это было связано и с политикой государства, поддерживавшего в первую очередь городских рабочих, и с объективным промышленным отставанием Советского Союза.

Индустриализация советской промышленности. Видеоурок по истории России 11 класс

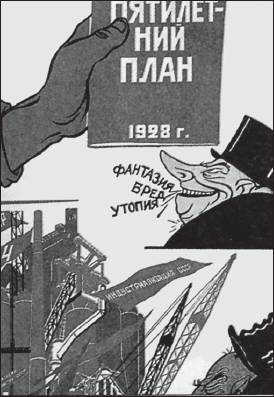

Советский плакат 1930-х годов

При рассмотрении вопроса о необходимости индустриализации среди партийного руководства не было единого мнения. Так, Лев Троцкий выступал с крайних левых позиций. Он предлагал начать масштабную сверхиндустриализацию, средства на которую взять, нещадно эксплуатируя деревню. Против него выступали более умеренные руководители — Сталин, Бухарин и др.

Впрочем, дальнейшая история показала, что Иосиф Сталин оказался в лагере правых лишь временно. Более всего секретаря партии, которого долгое время видные соратники Ленина не считали достойным противником, интересовала победа над политическими соперниками и претензии на первую роль в ВКП(б). Что ему в конце концов и удалось сделать.

В середине 1920-х годов Троцкий потерял ряд важнейших постов. Затем Сталин расправился с другими влиятельными коммунистами — Зиновьевым и Каменевым, которые до того были его союзниками в борьбе с Троцким. Следующим на очереди был Бухарин, активно выступавший за дальнейшее развитие НЭПа. Так что, даже с тактической точки зрения, исходя из задач внутрипартийной борьбы, Сталин должен был переметнуться в лагерь левых, в ряды противников НЭПа.

Впрочем, были и объективные причины изменения политики. В 1927 г. разразился очередной кризис НЭПа. Недовольные новым увеличением ножниц цен между промышленными и сельхозтоварами, крестьяне начали придерживать хлеб до лучших времен, планы по хлебозаготовкам не выполнялись.

Чтобы исправить положение, в январе 1928 г. уже игравший главенствующую и исключительную роль в руководстве страной Сталин совершил свою первую и последнюю поездку в сельские районы страны. Он отправился в Сибирь и, широко применяя репрессии, добился выполнения плана. Пример с первого лица стали брать другие руководители.

Великий перелом. Свертывание НЭП, коллективизация и индустриализация

Хлебные «излишки» изымались принудительно, появились заградительные отряды, которые преграждали крестьянам путь к местам свободной продажи зерна. Государство стремилось к полному контролю над всем произведенным хлебом, а затем и к монополии на его производство. В ряде выступлений Сталин выдвинул предложения, которые четко обозначили начало свертывания НЭПа.

Против такой политики выступили Бухарин, Рыков, Томский. Они предлагали искать выход из кризиса в рамках НЭПа путем регулирования цен, временных закупок хлеба за границей, некоторого сокращения капиталовложений в тяжелую промышленность. Но это, с точки зрения Сталина, было невозможно.

Уже разрабатывался план первой пятилетки, за время которой страна должна была совершить индустриальный рывок. Покрывать же расходы должно было село. Позиция бухаринской группы была названа «правым уклоном в ВКП(б)», ее представители были сняты со своих постов. Рыночные отношения фактически свертывались, вместо них опять пошли директивы и приказы, торговля полностью переходила под контроль государства, частники облагались сверхналогом, продовольственная разверстка вытесняла продналог, была введена карточная система. Все это вполне отвечало задачам установления в стране тоталитарного режима, к которому и стремился Сталин.

Индустриализация, которая действительно продвинула СССР далеко вперед по пути промышленного развития, проводилась ускоренными темпами. В результате село нищало, на стройках экономические методы стимулирования заменялись идеологическими и административными. Широкий размах получило движение соцсоревнований, ударнический труд. Из центра сыпались команды категорического характера, республики потеряли всяческую самостоятельность.

7 ноября 1929 г. в статье «Год великого перелома», опубликованной в «Правде», Сталин обнародовал ожидаемый темп прироста второго года пятилетки — 32 %, позднее на 1931–1932 гг. было предложено 45 % прироста промышленной продукции. Цифры эти мало соответствовали каким-либо серьезным расчетам, и даже меньшие показатели давались стране с большим трудом.

Однако Кремль требовал беспрекословного выполнения своих директив, разворачивался террор против «саботажников» и «вредителей» всех мастей. В начале 1930-х годов была установлена система мер государственного принуждения к труду (в виде уголовного наказания за прогулы и опоздания, уголовного преследования неработающих трудоспособного возраста и т. д.). В 1932 г. были введены обязательные внутренние паспорта (трудовые книжки), где фиксировалось каждое предыдущее место работы. В том же году, с целью предотвратить текучесть кадров, была введена система прописки.

Параллельно с индустриальной гонкой разворачивалась настоящая война против крестьянства. В упомянутой выше статье в «Правде» Сталин говорил о коренном переломе в развитии земледелия от мелкого и отсталого к крупному и передовому и выходе из хлебного кризиса благодаря росту колхозно-совхозного движения (хотя к тому моменту лишь 6,9 % крестьянских хозяйств были объединены в колхозы). Вскоре на ноябрьском Пленуме ЦК была провозглашена задача проведения в зерновых районах сплошной коллективизации за год. Так советское руководство рассчитывало предотвратить дальнейшие проблемы с заготовками. Крестьян начали насильственно сгонять в колхозы.

Составной частью процесса коллективизации, его социальной основой и фактором ускорения стало раскулачивание. В конце декабря 1929 г. Сталин объявил о переходе к политике ликвидации кулачества как класса. Мероприятия по ликвидации кулацких хозяйств включали в себя запрет на аренду земли и наем рабочей силы, меры по конфискации средств производства, хозяйственных построек, семенных запасов. Кулаками считались крестьяне, применявшие наемный труд и имевшие хотя бы две коровы и две лошади. Репрессиям (от арестов до высылки) подверглись и так называемые «подкулачники» из середняков и бедняков, не одобрявшие коллективизацию.

На самом деле, все эти меры привели к снижению производительности труда на селе, насильственные методы вызвали недовольство крестьян. В статье «Головокружение от успехов» (2 марта 1930 г.) Сталин был вынужден признать перегибы на местах. В результате крестьянам был разрешен выход из колхозов. В итоге к августу 1930 г. обобществленными осталась лишь пятая часть хозяйств. Впрочем, вскоре партия продолжила линию на проведение коллективизации.

Источник: history.wikireading.ru

Из статьи И.В.Сталина «Год великого перелома. К XII годовщине Октября». 3 ноября 1929 г.

Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы Том 1 май 1927 — ноябрь 1929. Москва РОССПЭН 1999. Стр.

740-742.

№ 265

Истекший год был годом великого перелома на всех фронтах социалистического строительства. Перелом этот шел и продолжает идти под знаком решительного наступления социализма на капиталистические элементы города и деревни. Характерная особенность этого наступления состоит в том, что оно уже дало нам ряд решающих успехов в основных областях социалистической перестройки (реконструкции) нашего народного хозяйства.

Из этого следует, что партия сумела целесообразно использовать наше отступление на первых стадиях новой экономической политики для того, чтобы потом, на последующих ее стадиях, организовать перелом и повести успешное наступление на капиталистические элементы.

III. В области строительства сельского хозяйства

Наконец, о третьем достижении партии за истекший год. Речь идет о коренном переломе в развитии нашего земледелия и отсталого индивидуального

хозяйства к крупному и передовому коллективному земледелию, к совместной обработке земли, к машинно-тракторным станциям, к артелям, колхозам, опирающимся на новую технику, наконец, к гигантам-совхозам, вооруженным сотнями тракторов и комбайнов.

Достижение партии состоит здесь в том, что нам удалось повернуть основные массы крестьянства в целом ряде районов от старого, капиталистического пути развития, от которого выигрывает лишь кучка богатеев-капиталистов, а громадное большинство крестьян вынуждено разоряться и прозябать в нищете, — к новому, социалистическому пути развития, который вытесняет богатеев-капиталистов, а середняков и бедноту перевооружает по-новому, вооружает новыми орудиями, вооружает тракторами и сельскохозяйственными машинами, для того, чтобы дать им выбраться из нищеты и кулацкой кабалы на широкий путь товарищеской, коллективной обработки земли.

Достижение партии состоит в том, что нам удалось организовать этот коренной перелом в недрах самого крестьянства и повести за собой широкие массы бедноты и середняков, несмотря на неимоверные трудности, несмотря на отчаянное противодействие всех и всяких темных сил, от кулаков и попов до филистеров и правых оппортунистов.

Рухнули и рассеялись в прах утверждения правых оппортунистов (группа Бухарина) насчет того, что:

а) крестьяне не пойдут в колхоз,

б) усиленный темп развития колхозов может вызвать лишь массовое недовольство и размычку крестьянства с рабочим классом,

в) «столбовой дорогой» социалистического развития в деревне являются не колхозы, а кооперация,

г) развитие колхозов и наступление на капиталистические элементы деревни может оставить страну без хлеба.

Все это рухнуло и рассеялось в прах, как старый буржуазно-либеральный хлам.

Во-первых, крестьяне пошли в колхозы, пошли целыми деревнями, волостями, районами.

Во-вторых, массовое колхозное движение не ослабляет, а укрепляет смычку, давая ей новую, производственную базу. Теперь даже слепые видят, что если и есть какое-либо серьезное недовольство у основных масс крестьянства, то оно касается не колхозной политики Советской власти, а того, что Советская власть не может угнаться за ростом колхозного движения в деле снабжения крестьян машинами и тракторами.

В-третьих, спор о «столбовой дороге» социалистического развития деревни есть спор схоластический, достойный молодых мелкобуржуазных либералов типа Айхенвальда и Слепкова. Ясно, что, пока не было массового колхозного движения, «столбовой дорогой» являлись низшие формы кооперации, снабженческая и сбытовая кооперация, а когда выступила на сцену высшая форма кооперации, ее колхозная форма, последняя стала «столбовой дорогой» развития.

В-четвертых, теперь даже слепые видят, что без наступления на капиталистические элементы деревни и без развития колхозного и совхозного движения мы не имели бы теперь ни решающих успехов в деле хлебозаготовок, одержанных в текущем году, ни тех десятков миллионов пудов неприкосновенных хлебных запасов, которые уже накопились в руках у государства.

Более того, можно с уверенностью сказать, что благодаря росту колхозно-совхозного движения мы окончательно выходим или уже вышли из хлебного кризиса. И если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет оснований сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире.

В чем состоит новое в нынешнем колхозном движении? Новое и решающее в нынешнем колхозном движении состоит в том, что в колхозы идут крестьяне не отдельными группами, как это имело место раньше, а целыми селами, волостями, районами, даже округами.

А что это значит? Это значит, что в колхозы пошел середняк. В этом основа того коренного перелома в развитии сельского хозяйства, который составляет важнейшее достижение Советской власти за истекший год.

Источник: istmat.org