Специально для вас Passion.ru исследовал основные направления в зодчестве. Всего за несколько минут вы освоите азы архитектуры!

Слово «архитектура» образовано от древнегреческого корня архи — главный, старший, что не случайно, ведь в Древней Греции архитектуре придавали огромное значение. Именно там впервые были созданы формы и принципы этого вида искусства.

Развивается архитектура очень динамично, вместе с историей, а иногда архитектурные стили сосуществуют. Конечно, обывателю трудно ориентироваться в этом изобилии. Специально для вас Passion.ru исследовал основные направления в зодчестве. Всего за несколько минут вы освоите азы архитектуры!

Обращайте внимание на детали

Легче всего научиться разбираться в таком непростом предмете как архитектура по «подсказкам», которые можно обнаружить на фасаде здания. Мы имеем в виду детали сооружения, являющиеся одновременно элементами канона. Канон – это свод правил, который отличает одно направление в искусстве от другого.

КАК НАУЧИТЬСЯ СТРОИТЬСЯ В ФОРТНАЙТ?! FORTNITE СТРОЙКА,ФОРТНАЙТ ГАЙД,КАК НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ФОРТНАЙТ?

Зная каноны различных архитектурных стилей, вы запросто определите, к какому из них относится тот или иной памятник зодчества.

Античность

В Древней Греции, а затем в Древнем Риме архитектура была связана со строительством храмов. Их легко узнать – это, грубо говоря, прямоугольная коробка с большим количеством колонн, похожая на Парфенон в Афинах. Все античные храмы похожи один на другой, поэтому распознать эпоху строительства и стиль можно лишь по капителям колонн. Итак, исследуем капители!

Источник: www.passion.ru

Семь профессий, которые легко и быстро можно освоить самостоятельно по интернету

Из-за пандемии коронавируса многие люди потеряли свои рабочие места или задумались о смене сферы деятельности. Но как быть, если возможности учиться новой профессии за большие деньги нет? Благодаря интернету, получить новые навыки и знания можно не только не выходя из дома, но и бесплатно. Рассказываю каким профессиям сможет научиться каждый.

Копирайтинг – это написание текстов. Такая работа не требует привязки к офису и может выполняться в том числе из дома, что особенно актуально в период пандемии. При этом у копирайтинга есть немало интересных направлений для работы – например, ведение социальных сетей, SEO-копирайтинг, написание текстов для рассылок или лэндингов. Конечно, специалисту по написанию текстов необходимо не только грамотно и структурировано излагать свои мысли, но и знать нюансы выбранного направления. Этому и многому другому могут научить различные онлайн-курсы, а также учебники, выложенные в бесплатный доступ, и обучающие видео на YouTube.

Менеджер, специалист по отчетности

Когда речь заходит о работе с отчетностью, будь то анализ существующих данных или их подготовка, то в большинстве случаев это профессии, тесно связанные с компьютерными навыками. Для успешной и эффективной работы необходимо хорошо ориентироваться в Excel, а во многих компаниях нужно знать SQL и, как минимум, один язык программирования. И хотя кажется, что это точно не вариант для самостоятельного изучения, это не так. В сети немало полезных и понятных уроков, которые поэтапно погружают в тему и помогают разобраться в вопросе без денежных затрат. Один из таких источников – YouTube-канал Максима Кухаря.

КАК НАУЧИТСЯ СТРОИТЬСЯ ВСЕМИ ВИДАМИ ЗА 10 МИНУТ | ТУТОРИАЛ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В МАЙНКРАФТ

Работа должна приносить радость – а это невозможно, если человек с головой погружается в однообразную рутину. Не допускать такого помогают простые и интересные решения для автоматизации рабочих задач в привычных офисных приложениях. Кроме того, безусловно, необходимы базовые знания тех самых приложений, с которыми человек так или иначе работает – будь это начинающий разработчик, аналитик или специалист по работе с базами данных.

Информация на канале грамотно структурирована, а поэтапные видеоуроки с примерами помогут понять материал даже тем, кто в нем совсем не разбирается. Помимо самого обучения, к большинству уроков прилагаются бесплатные рабочие файлы, плюс автор канала оказывает помощь и поддержку всем слушателям.

Веб-дизайнер

Веб-дизайн – профессия, которая всегда актуальна. Веб-дизайнеры не только занимаются внешним видом сайта, созданием баннеров и иллюстраций, но и отлично работают в графических редакторах. Благодаря этому веб-дизайнеры могут предлагать целый спектр услуг – начиная с отрисовки логотипа и заканчивая созданием фирменного стиля.

Многие думают, что веб-дизайнером невозможно стать, если не умеешь рисовать. Однако в современном мире, полном разнообразных веб-сервисов и специализированных программ, это не помеха. К тому же, для начала всегда можно научиться рисовать, используя в качестве источников вдохновения многочисленные примеры в интернете. Интересные обучающие видео можно найти на канале веб-дизайнера Станислава Карпинского.

Профессия таргетолога – отличная возможность забыть про надоевший за долгие годы офис и начать работать из дома. Таргетолог отвечает за грамотную настройку рекламы в социальных сетях – и здесь действительно есть чему поучиться. Таргетологам важно уметь подбирать и анализировать целевую аудиторию своих заказчиков, точно определять её интересы и, исходя из этого, выстраивать свою рабочую стратегию. Грамотный таргетолог умеет анализировать, любит работать с контентом и цифрами, а также разбирается в работе рекламных кабинетов и сервисов для сбора и анализа аудитории. Обучаться можно в том числе по видео – например, на канале TargeRita.

Дизайнер интерьера

Обучиться на дизайнера интерьеров можно онлайн – в этом помогут различные курсы и школы, которые предлагают обучение с нуля. Помимо всех необходимых знаний, обучение также позволяет начать формировать портфолио, необходимое для получения первых заказов. Курсы и обучающие материалы дадут понимание, как грамотно выполнять чертежи, решать те или иные проблемы и какие моменты из строительного законодательства нужно запомнить. Обучаться удобнее всего по видео экспертов и школ – в этом случае можно посмотреть на примеры и выработать насмотренность.

Программист

ИТ – перспективная отрасль, известная достойными зарплатами и возможностью удаленной работы. Конечно, чтобы все это воплотилось в реальность, важно стать по-настоящему востребованным и хорошим специалистом. Научиться программировать с нуля не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

В современном мире существует немало учебников, а также разнообразных онлайн-курсов и практикумов. При этом большое количество информации доступно бесплатно. Многие материалы ориентированы специально на новичков и объясняют сложные вещи максимально простым понятным языком.

SMM-специалист

Источник: vc.ru

Как научиться всему по строительству

По просьбе «Газеты.Ru» Евгений Асс, Иван Овчинников, Данир Сафиуллин и Сергей Чобан рассказали о том, кто, когда, где и при каких условиях может стать архитектором.

Евгений Асс: «Учиться всю жизнь, везде и всему»

1. Когда вы решили стать архитектором и как им стали? Мне не пришлось ничего решать, все решилось само собой, поскольку у меня отец архитектор, и мать занималась историей архитектуры, и вокруг были одни архитекторы. Книги по архитектуре, треугольники, рейсфедеры, линейки, кальки — все это составляло мир моего детства, и отказаться от этого я не мог. Поступил в МАрхИ, закончил его и постепенно стал архитектором.

2. Какими качествами должен обладать человек, который хочет состояться в профессии архитектора и стать востребованным? Как ему понять, что он правильно выбрал профессию? Есть ли какие-то возрастные ограничения, после которых начинать уже поздно? Выучиться на архитектора просто: закончил институт и можешь работать архитектором.

А вот стать архитектором — для этого требуется и талант, и большие усилия. Чтобы стать архитектором нужно обладать особой чувствительностью к окружающему миру, к материи этого мира. Нужна острая наблюдательность: нужно видеть жизнь, наблюдать за движениями и перемещениями людей, за тем, как они осваивают пространство.

Очень важно обладать воображением, для того чтобы представить себе как в пространстве, которое вы создаете, будут люди двигаться, что они будут чувствовать, откуда будет проникать свет, какие физические ощущения вызовет прикосновение к стене или к полу. Необходима изобретательность, чтобы придумать такую форму, которая была бы интересной, новой и привлекательной для людей.

Надо чувствовать конструкции: какой должна быть балка для того, чтобы она не обрушилась — это должно быть на уровне чувств, а не на уровне расчетов, которые делают инженеры. Нужно понимать, как будет себя вести твой объект в том мире и в том окружении, куда ты его погружаешь. Нужно понимать историю, политику, осязать дыхание современной культуры.

И, наконец, надо быть художником, чтобы все эти ощущения, мысли, знания и представления превратились в ценную пространственную, материальную форму. Вот это все и составляет особенности архитектурной профессии. Все, то, о чем я говорил выше, приходит с годами. Необходимо пройти какой-то путь, вчувствоваться в мир, накопить жизненный опыт. По-моему, академик Жолтовский говорил, что архитекторами становятся только после сорока.

3. Какие учебные заведения в России и за границей готовят сильных архитекторов? Есть ли у российского архитектурного образования свои особенности, плюсы и минусы? В чем они проявляются? В Москве – это, конечно же, МАрхИ, и скромно упомяну нашу школу МАРШ.

В Санкт-Петербурге — это Академия художеств и Архитектурно-строительный университет. Есть отдельные хорошие педагоги в Самаре, Казани, Ростове, Вологде. Но в целом российская архитектурная школа, хотя и обладает глубокими традициями, в последнее время далеко отстала от мирового уровня образования.

И обсуждать, почему затормозила наша архитектурная школа, это все равно что обсуждать — почему Россия вообще затормозила и на каком этапе. Были трудные годы, когда архитектуры почти не было в стране, поэтому есть объективные причины. Если говорить про наиболее значимые мировые школы, то традиционно это американские университеты — Колумбийский, Гарвардский, Корнельский.

В Европе лидирующие места сейчас занимают Технический университет в Делфте в Голландии, три превосходных школы в Швейцарии — в Цюрихе, Лозанне и Мендризио, Мадрид и Барселона в Испании. Безусловно, Англия — Архитектурная ассоциация, Бартлет, Вестминстер, Лондонский университет Метрополитен, с которым сотрудничает наша школа МАРШ. В Японии много хороших архитектурных школ, в Южной Америке – Чили и Мексика… Есть очень много прекрасных мест для учебы. Наши студенты, увы, ограничены в возможностях выбора даже внутри страны.

4. Помимо обязательной учебной программы нужны ли какие-то дополнительные знания и навыки? Где и как их можно получить? Архитектура — это и искусство, и наука, и техника, и философия, и поэзия, и еще много чего. Сколько бы всему этому ни учили в институте, всегда будет недостаточно, поэтому могу порекомендовать архитектору учиться всю жизнь, везде и всему.

Традиционно существует представление, что архитектор прежде всего должен уметь рисовать. Хотя рисунок важен в работе архитектора, я не считаю, что это определяющий компонент профессии — не обязательно хорошо рисующий человек становится архитектором. Архитектура, бесспорно, искусство, но не искусство рисования.

Художественные практики в наше время гораздо многообразнее просто рисунка — это и инсталляции, и перформансы, и видеоарт, и фотография. Самые разные формы творчества могут добавить к профессиональному образованию важные штрихи.

Архитектурное образование связано с таким обширным кругом знаний и умений, что оно позволяет довольно легко сориентироваться в разных областях, поэтому из архитекторов легко уходят в разные творческие профессии. В поэзию, как Андрей Вознесенский, в театр, как Сергей Бархин. Участники групп «Пинк Флойд» и «Пет Шоп Бойз» — тоже архитекторы. Янис Ксенакис, замечательный композитор в свое время был сотрудником мастерской Ле Корбюзье.

5. Какие области архитектуры можно назвать наиболее перспективными, востребованными и высокооплачиваемыми? Ваш вопрос неспроста имеет определенный коммерческий оттенок. Архитектура, к моему глубокому сожалению, все больше определяется как бизнес, а не как социальное творчество. Для бизнеса сейчас не самые простые времена.

В ситуации экономического кризиса строительство довольно сильно свернулось. Универсальный архитектор редко выбирает, в какой области ему работать: заниматься ли ему жильем или театрами. Как правило, не он выбирает, а его выбирают и дальше от этого зависит его профессиональный и экономический успех. Во всем мире моментом выбора может стать победа на конкурсе.

У нас же конкурсов нет и в помине. А востребовано сейчас то же, что и всегда: будущее исторических центров, массовое жилье, проблема разрастания городов. Сегодня модная тема — это экология, энергоэффективность и «устойчивое развитие», хотя мне кажется, что эти вопросы всегда существовали и традиционно решались на уровне здравого смысла и профессиональной ответственности.

6. Что легче: найти интересную и хорошо оплачиваемую работу архитектора в России или уехать работать за границу? Если второе, то куда именно? В России не хватает архитекторов, а за границей из наших более или менее успешно ассимилировались буквально единицы.

Поехать можно, но другое дело — насколько легко будет реализоваться: везде существуют свои профессиональные сообщества, и в них внедриться очень непросто. Больших русских имен там вы не найдете. Это одна из наших проблем: российская архитектура слабо интегрирована в мировой процесс, наши архитекторы не включены в глобальный архитектурный оборот.

В то время, когда в Россию приглашают десятки западных архитекторов, русских архитекторов почему-то никто не зовет ни в Лондон, ни в Париж. В какой-то мере это связано с недостатками в подготовке, но по большей части, как я уже говорил, с дезинтегрированностью России в мировое архитектурное сообщество.

Если говорить о том, где сейчас самые большие архитектурные рынки, то, конечно, это Китай. Вся мировая архитектура сейчас работает на Китай, там строится сумасшедшее количество зданий. Это вообще, наверное, самый успешный архитектурный рынок в истории. И китайские архитекторы, кстати, благодаря этому интегрировались в глобальное мировое архитектурное пространство.

Во всем мире больше всего архитектурных студентов из Китая. А в 2012 году самую главную международную архитектурную награду — премию Притцкера — получил китайский архитектор Ванг Шу. Русские архитекторы даже близко не подошли к тому, чтобы претендовать на такую награду.

7. Что бы вы посоветовали человеку, молодому или не очень, который вдруг захотел стать архитектором? Не надо обольщаться — если человек хорошо рисует, то это еще не достаточное основание для того, чтобы стать архитектором. Надо проверить в себе наличие тех качеств, о которых я говорил вначале: надо начать внимательно присматриваться к миру, начать фиксировать свои ощущения и умозаключения, записывать, зарисовывать, начать читать книжки об архитектуре, изучать памятники архитектуры и все окружающие пространства. И тогда со временем, может быть, удастся стать архитектором.

Иван Овчинников: «Профессия интересная, надо идти и пробовать»

1. Когда вы решили стать архитектором и как им стали? Когда я выбирал институт, то вначале пошел посоветоваться к маме, а она у меня радиовзрыватель, заканчивала Бауманку. Я говорю: «Мам, куда мне идти учиться?» Она говорит: «Иди в Бауманский». Я подумал и понял, что мне туда совсем не хочется.

Пошел к папе, а он архитектор и посоветовал идти в архитектурный. Я решил, что там поинтересней. О том, когда я стал архитектором, даже неудобно говорить. Ну, наверное, когда построил свой первый дом два года назад.

2. Какими качествами должен обладать человек, который хочет состояться в профессии архитектора и стать востребованным? Как ему понять, что он правильно выбрал профессию? Есть ли какие-то возрастные ограничения, после которых начинать уже поздно? Необходим довольно большой набор качеств. В первую очередь, чувство вкуса и фантазия.

Также, безусловно, важны чувство конструкции, чувство материала. Огромное значение имеет понимание всех жизненных процессов, которые происходят вокруг нас. Архитектор должен быть и социологом, и психологом, поскольку в каждом архитектурном проекте происходит своя жизнь, и очень важно ее понимание и осознание.

Понять, что правильно выбрал профессию, мне кажется, очень сложно и не только в архитектуре. Вот я до сих пор сомневаюсь (смеется — прим. ред.). Надо попробовать, только так — опытным путем. Что касается возраста. Кто-то выбирает этот путь смолоду и идет по нему, кто-то сворачивает после окончания института, а кто-то становится архитектором уже к зрелым годам и находит себя в этом деле.

3. Какие учебные заведения в России и за границей готовят сильных архитекторов? Есть ли у российского архитектурного образования свои особенности, плюсы и минусы? В чем они проявляются? Естественно, очень сильная школа в Голландии.

По инженерии, конструктиву и по осознанности сильная школа в Германии. Лично мне понравился подход у финнов и у шведов: у них он, что ли, более приземленный и имеет более тесную связь с реальностью. В России основной архитектурный вуз – МархИ, хотя в последнее время принято считать, что он не дает того образования, которое нужно современному архитектору, и я отчасти эту позицию разделяю. И плюс, и минус нашего отечественного архитектурного образования — в мощной фундаментальной подготовке, но в целом оно оторвано от реалий. Человек выходит из МАрхИ, зная историю архитектуры, умея рисовать, умея разрабатывать концепции, но полностью проект он построить не готов — не хватает знаний, они все какие-то очень поверхностные.

4. Помимо обязательно учебной программы нужны ли какие-то дополнительные знания и навыки? Где и как их можно получить? Нужно понимание рынка, понимание материалов, понимание требований заказчика, понимание конструкций. Эти знания обычно получают, когда уже идут работать в какие-то архитектурные мастерские.

Там и начинается реальное обучение. Что касается дополнительного обучения, то мы с 2005 года организуем фестиваль «Города», в рамках которого стараемся заполнить часть пробелов в архитектурном образовании. Во всех европейских вузах очень распространена практика работы с материалами, и сам процесс проектирования и обучения более жизненный и больше привязан к реалиям.

Нормальной практикой в западном образовании считается строительство учебных проектов в натуральную величину — то есть студент может участвовать в строительстве дома еще на первых курсах. На мой взгляд, это очень важно для архитектора. Если ты своими руками построил дом, совершенно по-другому начинаешь воспринимать то, что ты проектируешь.

Мы то же пытаемся сделать и в России — даем возможность архитекторам реализовать свои проекты «от» и «до». Этой зимой мы проводим фестиваль в парке искусств «Музеон», где будет построен 21 «микродом» — функциональные эксплуатируемые объекты площадью от 5 до 15 квадратных метров. По сути, это задание на дом-комнату.

Каждый участник должен понять на этом проекте, как устроен пирог стен, как работает тот или иной материал, что такое энергоэффективность и как банально сделать так, чтобы в доме было тепло. Какие-то примитивные вещи, которым как раз в МАрхИ не учат. Микродома будут строиться зимой в непростых условиях, а потом полгода они будут функционировать как общественные и жилые здания. Все это время мы будем их тестировать — оценивать по тем критериям, которые на западе уже давно стали нормой, а в России практически не используются. В российской практике такое делается впервые.

5. Какие области архитектуры можно назвать наиболее перспективными, востребованными и высокооплачиваемыми? Не берусь судить про высокооплачиваемость, но по ощущениям это небольшие проекты, которые ближе к конкретным заказчикам, материалам и строителям. В большой архитектуре намного сложнее сделать имя и строить крупные общественные или жилые здания.

Это удается единицам. А интерьеры, квартиры, коттеджи проектируют все кому не лень. У меня ощущение, что денег там больше, но насколько это способно приносить творческое удовлетворение — каждый уже решает сам.

6. Что легче: найти интересную и хорошо оплачиваемую работу архитектора в России или уехать работать за границу? Если второе, то куда именно? Я никогда не искал работу за границей. Но, насколько я знаю, за границей с нашим образованием принимают на работу неохотно.

7. Что бы вы посоветовали человеку, молодому или не очень, который вдруг захотел стать архитектором? Помню, еще до поступления в институт я был с родителями на какой-то архитектурной тусовке. И там присутствовал уже состоявшийся архитектор, но сильно подвыпивший.

И когда он узнал, что у меня есть планы на эту профессию, то сказал: «Вань, если хочешь стать таким же, как я, иди в архитектурный». Ну, а если серьезно, то профессия интересная, надо идти и пробовать. Все архитекторы любят свою работу, и есть за что любить. Когда ты что-то построил и тебе удалось реализовать свои творческие планы, ты получаешь удовлетворение. И это самое главное.

Никогда не нужно идти на компромиссы и на уступки, надо выдерживать давление со всех сторон, отстаивать свою позицию, держать качество архитектуры и отвечать за свои действия. Я не берусь давать каких-то универсальных рецептов, но надо понимать, что архитектура — это не просто рисование эскизов и гуляние по стройке с важным видом. Это тяжелая работа и часто ненормированный график без сна и отдыха. Любой архитектурный проект — это сложнейший механизм. Человеку, который не готов к долгой скрупулезной работе, будет тяжело.

Данир Сафиуллин: «Надо любить жизнь, людей, их жилище»

1. Когда вы решили стать архитектором и как им стали? В далеком детстве в городе Буинск под Казанью я закончил художественную школу. Я с детства очень любил рисовать. Когда встал вопрос о выборе профессии, я понял, что поблизости нет ни одного художественного вуза, лишь архитектурный в Казани. Он опосредованно, но все же был связан с рисованием. Туда я и решил поступить.

А вообще я тогда об архитектуре знал очень мало. Уже в процессе я понял, что это за профессия и чем занимаются архитекторы. Надо сказать, меня это очень сильно заинтересовало.

2. Какими качествами должен обладать человек, который хочет состояться в профессии архитектора и стать востребованным? Как ему понять, что он правильно выбрал профессию? Есть ли какие-то возрастные ограничения, после которых начинать уже поздно? Надо любить жизнь, людей, их жилище.

Без этого сложно проектировать дома и интерьеры. Чтобы создать комфортное жилье, надо иметь любовь к самому процессу и тогда все получится. Я понял, что правильно выбрал профессию в институте. Осознал, что без архитектуры мне уже не интересно.

Мне кажется, что в любом возрасте можно начинать проектировать и есть много примеров, когда люди уже в преклонном возрасте начинали заниматься архитектурой и продолжали этим заниматься до самого конца. Насколько мне известно, швейцарский архитектор Петер Цумтор вначале был мебельщиком, плотником и только потом стал проектировать и строить дома. К этой профессии можно прийти по-разному и в разном возрасте.

3. Какие учебные заведения в России и за границей готовят сильных архитекторов? Есть ли у российского архитектурного образования свои особенности, плюсы и минусы? В чем они проявляются? В основном все сильные российские архитекторы — это выходцы из МАрхИ.

Есть приличные школы архитектурного образования в Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани. При этом очень талантливые архитекторы и интересные проектировщики добиваются успеха в своей карьере и становятся звездами архитектуры независимо от школы, благодаря своим личным качествам. Минус российского образования в его негибком и устаревшем подходе.

Мы до сих пор руководствуемся СНиПами — нормами и правилами строительства, которые пришли к нам еще из советских времен. Они очень сильно ограничивают архитекторов в действиях. К примеру, возьмем классическое дерево: мы по ограничению СНиПа не можем его применять в малоэтажных общественных зданиях, потому что это запрещено. И к слову, об иностранных подходах к обучению.

Помню, по обмену к нам приезжали из Швейцарии группы архитекторов и у нас был совместный урок быстрого проектирования на определенную тему. У них была всего лишь одна картинка какого-нибудь интерьера, и они могли рассказать по ней всю концепцию: как это будет выглядеть, каков замысел. У нас же были планы, разрезы, фасады, все по шаблону, как правильно учили.

У них больше свободы мысли. Что касается зарубежного образования в целом, то тут у меня нет однозначного ответа. Чтобы выбрать для себя какую-то определенную школу, нужно пробовать, если есть возможность. Нужно смотреть, что ближе.

4. Помимо обязательно учебной программы нужны ли какие-то дополнительные знания и навыки? Где и как их можно получить? Они нужны всегда и постоянно. Мир не стоит на месте, все время появляются новые материалы, новые технологии.

Все это увеличивает пространство для творчества в архитектуре и строительстве. Получать и искать эти знания нужно самому. Если раньше было сложно найти эту информацию, то сейчас в современном мире это не проблема. В Москве открываются различные архитектурные школы: институт «Стрелка», МАРШ, Британская школа дизайна. У всех разные методы обучения и свои особенности.

Студент может параллельно учиться иным подходам.

5. Какие области архитектуры можно назвать наиболее перспективными, востребованными и высокооплачиваемыми? Наверное, нужно искать заработок там, где есть частный капитал. Государство очень скромно оплачивает градостроительные проекты, плюс законодательные базы очень сильно ограничивают нормами.

Поэтому выгодно работать с частными инвесторами и, скорее всего, в области общественных сооружений: культурных и досуговых объектов. Еще есть сфера частного интерьера, когда заказчик и инвестор вкладываются во внутреннее пространство — свой дом, офис.

6. Что легче: найти интересную и хорошо оплачиваемую работу архитектора в России или уехать работать за границу? Если второе, то куда именно? Сложно везде. Но преимущество работы в России — это большая территория и большие потребности: много городов, поселков, а значит больше работы.

Если говорить о Европе, то там очень большая плотность и уже практически негде строить, поэтому сильная конкуренция. Уезжать не так уж и легко. Если человек едет не ради большого заработка, а хочет получить некий новый опыт в архитектуре и творчестве, то он может поехать в Европу, в Японию. А если он хочет заработать денег, то надо ехать в те страны, где ведется масштабное строительство: Арабские Эмираты, Китай, Казахстан. Все зависит от конкретных потребностей.

7. Что бы вы посоветовали человеку, молодому или не очень, который вдруг захотел стать архитектором? Нужно интересоваться наукой, культурой, образованием и иметь познания во всех этих областях. Нужно постоянно развиваться и познавать. И самое главное — нужно уметь видеть будущее и конечный результата своей работы: каким будет объект через десять лет.

Сергей Чобан: «Главная цель — найти свою философию»

1. Когда вы решили стать архитектором и как им стали? Я учился на графическом отделении в художественной школе имени Бориса Иогансона при Академии художеств СССР, тогда еще в Ленинграде. Это была одна из двух школ в городе, которая готовила будущих художников в рамках лицея.

Всегда интересовался архитектурой через рисунок: делал много рисунков, пейзажей со зданиями, мне была очень интересна и петербургская архитектура, и архитектура, например, Древнего Новгорода. И тем не менее, я целенаправленно хотел стать художником-графиком. А потом случилась довольно странная вещь, которая и определила мою дальнейшую судьбу.

Я проиллюстрировал книгу автора, который был в Советском Союзе запрещен. Это не было каким-то сознательным выступлением — чистая случайность: нашел книгу на даче, она меня поразила, и я ее проиллюстрировал. Мои работы очень понравились и попали на полугодовую выставку.

Пришли люди из Академии художеств, увидели, на какую тему иллюстрации, и мне любезно сказали, что на «идеологический» факультет лучше документы не подавать и что единственная возможность для меня — это архитектурный. Мне сказали: «Ты хорошо занимаешься математикой, физикой, у тебя хороший рисунок, ты хорошо рисуешь здания, так делай это».

И вот так, не желая того, я поступил на архитектурный факультет. Сегодня с расстояния тех изменений, которые произошли в Советском Союзе, а потом в России, я могу сказать: как хорошо, что я не стал художником. То, что сейчас происходит в искусстве, я никогда не понял бы и не смог бы в этом направлении двигаться. Поэтому в то время для меня это было несчастьем, которое привело к счастливой развязке. Я поступил в Академию художеств на архитектурный факультет, оказался в этом замечательном входном вестибюле академии, и меня захватила эта атмосфера.

2. Какими качествами должен обладать человек, который хочет состояться в профессии архитектора и стать востребованным? Как ему понять, что он правильно выбрал профессию? Есть ли какие-то возрастные ограничения, после которых начинать уже поздно? Нужна довольно быстрая реакция.

Зачастую ты должен принимать решения в сжатых во времени обстоятельствах. В рамках одного разговора ты не всегда можешь сказать: я должен подумать, я должен с кем-то посовещаться. Если ты хочешь быть лидером, архитектором, который какие-то вещи привносит в жизнь, ты должен быстро уметь принимать решения, за которые тебе потом не будет стыдно.

Должна быть реактивность в дискуссии с коллегами, с сотрудниками, с заказчиком, с властями. Вторая важная часть — это лидерские качества и умение брать на себя ответственность за эти принятые решения, умение реализовывать их потом в работе с коллегами и сотрудниками. Но это скорее инструменты. А главное – это некое свое видение архитектуры, города.

Это цель, к которой ты движешься всю жизнь и, наверное, никогда ее в идеале не достигаешь. Это некий путь к себе. Осознать: а какой город нравится тебе, а в каком городе ты сам хочешь жить, в каком здании и как архитектурными средствами твои замыслы воплотить. Главная цель — найти свою философию в этом огромном мире архитектуры и архитекторов.

Понять, насколько человек обладает быстрой реакции, задатками лидера и другими механизмами воплощения своих идей, можно, думаю, на последних курсах обучения. А вот уйти от подражания и невольного повторения того, что уже делают другие, найти свой мир для этой реализации и найти свое собственное «я» — это процесс длительный. По этому пути нужно двигаться долго, и очень поздний возраст может привести к каким-то результатам. В тридцать, в сорок и в пятьдесят можно понять — что именно ты хотел сказать в этой профессии.

3. Какие учебные заведения в России и за границей готовят сильных архитекторов? Есть ли у российского архитектурного образования свои особенности, плюсы и минусы? В чем они проявляются? Мой опыт подсказывает, что в Европе это Швейцария. В Цюрихе техническая высшая школа, безусловно, одно из лучших учреждений.

Если говорить о Германии, то это Брауншвейг или Ахен — два университета, которые готовят хороших специалистов. Что касается России, то, на мой взгляд, образование МАрхИ по-прежнему лидирующее, и у нас в офисе много выпускников этого вуза, которые это подтверждают.

В Санкт-Петербурге лидерство поделено на две равные половинки между архитектурным факультетом института Репина и инженерно-строительным университетом. Мне кажется, что основу все равно задает сочетание учебы, практики и тот профессор, с которым ты непосредственно общаешься. Редко студент может добиться успеха, самостоятельно работая над собой.

Все-таки нужен спарринг-партнер, наставник, с которым ты проговариваешь все свои идеи. Он должен раскрыть необходимые качества, не пытаться эти качества заглушить или наоборот вытащить на свет божий слишком рано. Мне очень повезло с моими профессорами. Но образование сегодня складывается не только из университета, а и из работы в фирмах, в частных компаниях архитекторов.

Из той практики, которую молодой архитектор получает еще на стадии обучения, работая в частных компаниях. Что касается сильных и слабых сторон, то я не вижу никаких преимуществ или недостатков российского и зарубежного образования друг перед другом. В какой-то момент мне казалось, что техническая сторона лучше на Западе, а в России мне нравилась рисовальная подготовка.

Сегодня все смешалось, потому что многие вещи делаются студентами в компьютере, начиная от идеи и заканчивая проектированием. Более технические познания современных конструкций происходят на уровне глобального обмена информацией через интернет, через различные публикации. Все технологии примерно известны.

Сказать, что рисование рукой является гигантским преимуществом, я тоже не могу. Скорее это некая гимнастика, которую можно заменить другой. Рисовать очень хорошо, например, как рисую я, — задача очень индивидуальная, и ни один институт привить это не в состоянии.

4. Помимо обязательно учебной программы нужны ли какие-то дополнительные знания и навыки? Где и как их можно получить? Это даже не назовешь знаниями или умениями. Должно быть два основных обстоятельства, которые, на мой взгляд, необходимы архитектору: это хорошее здоровье и знание языков. Я считаю не лишним знание математики, как глобальной гимнастики для мозга.

Такая тренировка позволяет грамотно и четко излагать мысли.

5. Какие области архитектуры можно назвать наиболее перспективными, востребованными и высокооплачиваемыми? Сегодня востребованы все области. В России идет активное строительство всего чего угодно: университеты, музеи, театры, я уж не говорю об офисных, жилых и торговых зданиях. Другое дело, что все всех областях нужно повышать качество того, что делается, оно не достигло того уровня, который можно было бы считать среднеевропейским.

6. Что легче: найти интересную и хорошо оплачиваемую работу архитектора в России или уехать работать за границу? Если второе, то куда именно? Если говорить о выпускнике, который ищет работу как сотрудник, то при наличии знания иностранных языков, определенных способностей и знания всех механизмов, включая компьютерную программу, шансы равны.

У меня есть большой офис в Германии, в котором, кстати, работают, в том числе и выпускники МАрхИ. Найти работу нашему выпускнику в берлинском офисе вполне возможно при наличии разрешения на пребывания и других формальностей, которые существуют. Если вы самостоятельный архитектор, то, конечно же, рынок на Западе более жесткий и найти заказ там гораздо сложнее.

Сделать имя сложно всегда. Это больше, чем просто получить заказ. Это получить десятки заказов и подтвердить решением этих задач, что ты являешься специалистом необходимого уровня. Это всегда тяжело, и иностранцу во много раз тяжелей, чем человеку, который говорит на родном языке этой страны.

И если есть желание попробовать свои силы за пределами России, то лучше обратить внимание на страны, где более стабильная экономика, причем стабильная не только в пункте «сейчас». В какой-то момент Испания была очень интересна, но теперь мы видим, что там происходит. Если говорить о стабильных странах, то это Германия, Голландия, Англия и Америка.

7. Что бы вы посоветовали человеку, молодому или не очень, который вдруг захотел стать архитектором?

Если кто-то просто задумывается, не приложив к этому никаких усилий: не обучаясь в художественной школе, не находясь в детской архитектурной школе, не поработав ни с объемом, ни с плоскостью, не попытавшись перевести свою мысль в некое изобразительное начало; если это желание абсолютно абстрактное, из серии «нравится профессия архитектора, а еще вчера нравилась профессия врача» — в этом случае, наверное, лучше все еще раз взвесить и не рисковать. Потом может быть большое разочарование. Когда я заканчивал институт, у нас каждый курс был более 50 человек, но сегодня занимаются архитектурой очень немногие. Если желание пойти в эту профессию связано с тем, что человек с детства много конструировал и макетировал, постоянно выстраивал объемы, много рисовал здания, если замечал здания на улице и отдавал себе отчет в том, почему одно здание нравится, а другое нет; если мозг вращается вокруг строения как такового, то есть вероятность, что это — твое.

Источник: intalent.pro

Как научиться всему самостоятельно

Каждый хочет чему-нибудь научиться. Кто-то — водить машину, кто-то — говорить на английском, кто-то — готовить самые вкусные в мире тортики. Навыки разные, но вот тебе хорошая новость: принципы их освоения и ответ на вопрос «как научиться всему самостоятельно» — примерно одинаковые и зависят не от навыка, а от того, как работает человеческий мозг и мотивация. Поэтому здесь ты узнаешь, как учиться, и неважно, какой конкретно навык ты хочешь освоить. Поехали!

Семь принципов освоения любого навыка

Они взяты из книги Джоша Кауфмана «Первые двадцать часов: как научиться чему угодно». У этого автора есть TED-talk, где он излагает основные принципы из этой книги.

Но книга занимает триста страниц, а самим принципам, он уделяет всего пятьдесят, остальное время увлекательно повествуя, как учился своим навыкам и какой он весь из себя молодец. Поэтому проще прочитать статью, где кратко излагаются его наработки, ты не находишь? Не в обиду автору, само собой, принципы-то годные.

Итак, как научиться всему самому по Джошу Кауфману:

Да, звучит максимально очевидно, что-то из серии «ешь еду, которая тебе нравится, а не ту, на которую у тебя аллергия». Но вообще бывает же, что самому человеку на самом деле навык не особенно-то и нужен, просто в обществе считается, что уметь это — круто, классно, а кто не умеет, тот вообще не наш человек.

Даже вот тот же английский: считается, что каждый уважающий себя образованный человек должен его знать. Но вот, допустим, лично тебе английский не нужен. Сериалы ты и в дубляже прекрасно смотришь, и все тебя устраивает, по работе английский тоже не пригождается — ну вот и зачем тебе себя мучить информацией, которая тебе фактически не нужна? Может, ты не владеешь английским, но зато автомобиль можешь отремонтировать за три дня от состояния развалюхи до «Теслы», образно говоря.

Так что прежде чем приступать к изучению какого-то навыка, ответь сам себе честно на вопрос: тебе он зачем? И правда ли он тебе нужен? Может, тебе вообще изначально нужно что-нибудь другое.

Surface , Unsplash

Это в школе ты мог изучать по пять уроков в день, да и тогда это, согласись, давалось тяжело. Изучать несколько новых навыков единовременно сложно для мозга, нужно строить слишком много новых нейронных сетей, соответственно, ты будешь быстрее уставать, повысится процент ошибок (потому что мозг перегружен и барахлит, лихорадочно пытаясь выстроить новые нейронные связи), а отсюда повысится и демотивация, а значит, ты с большей вероятностью решишь на это забить.

Поэтому будет проще и безопаснее, если ты сосредоточишься на чем-то одном, а когда это начнет даваться легко — подключишь что-нибудь новое.

3. Принцип третий: определись с целью.

Смотри, в чем фишка, когда ты хочешь освоить какой-то новый навык: большинство навыков не имеют верхнего порога мастерства. Кто-то всегда будет рисовать, готовить, говорить на английском, вырезать из дерева лучше, чем ты, всегда будут профессионалы, до уровня которых тебе еще тянуться и тянуться, особенно когда ты в самом начале пути и стоишь такой, сравниваешь свои каляки-маляки с работами условного Леонардо да Винчи.

В чем опасность такого расклада: это очень демотивирует — раз, и это лишает тебя радости завершенности (а это, в свою очередь, тоже ведет к демотивации, превращая такой классный и радостный в общем-то процесс, как освоение какого-то нового навыка, в сизифов труд) — два.

Matthieu Jungfer , Unsplash

Особенно это работает для людей с перфекционизмом, а таковых, на самом деле, очень много, потому что нас с детства учили, мол, если чем-то занимаешься — то занимайся серьезно, не просто на гитаре по выходным тренькай, а чтоб музыкальная школа, отчетные концерты и перспектива поступить в Московскую консерваторию.

Что с этим делать?

Так-то не один язык нельзя освоить до конца, даже вот ты говоришь на русском (раз уж читаешь тут статью на русском языке), но даже в русском наверняка есть слова, которых ты не знаешь, и ты наверняка нет-нет, а допустишь ошибку. Даже англоговорящие люди не знают английский в совершенстве. Даже пресловутый Шекспир его не знал, и ты тем более в совершенстве не выучишь.

Soundtrap , Unsplash

Но зато ты можешь определить реальные, достижимые лично для тебя критерии и цель, которую тебе пока сложно, но очень хочется достичь. Например, приготовить торт точь-в-точь как на картинке из интернета. Сдать ЕГЭ по английскому онлайн на определенный балл. Сделать сложную, красивую вышивку, на которую у тебя пока не хватает мастерства (потому что иголку и нитку первый раз в руках держишь), но которую очень хочется.

В процессе работы над такой более конкретной целью ты и наработаешь начальные навыки, и достигнешь определенного уровня мастерства, а в конце испытаешь приятное ощущение завершенности и удовлетворения от проделанной работы. И нет, ты не забросишь хобби сразу после этого (а если и забросишь, то, значит, так надо было, ты получил от хобби все, что хотел) — скорее всего, в процессе появится новая цель, и ты поймешь, что можешь не только то, что хотел изначально, но и гораздо большее.

Бонусный лайфхак: если хочешь себя дисциплинировать — поставь цель ограничение во времени. Скажем, приготовить торт «как на картинке из интернета» к новому году для близких или вроде того. Наличие дедлайна дисциплинирует и заставляет заниматься более сосредоточенно.

Это сделает его освоение проще, плюс разобьет большую, страшную, расплывчатую задачу «освоить то-то» на конкретные, более понятные и чёткие шаги. Например, «научиться рисовать» — звучит непонятно: кого рисовать? Людей, животных, пейзажи? Чем рисовать? Карандашами, акварелью, графика или не графика?

Что конкретно рисовать?

А если ты конкретизируешь: «научиться рисовать акварельные портреты девушек» — станет уж понятнее и очевиднее.

Плюс каждый навык состоит из элементов. Даже такой казалось бы элементарный, как, скажем, готовка: навык обработки продуктов, нарезки, очистки, навык понимания, готово или нет (причем для каждого блюда свои критерии готовности). И вот эти-то элементы тебе предстоит постепенно освоить.

Эти задачи можно даже привязать к датам, например, «до такого-то числа прочитать книгу по работе с акварелью», «посвятить два часа отработке навыка рисования глаз». И вот уже размытая задача «как научиться самому» превращается в четкий, последовательный план действий, в пошаговую инструкцию, которую достаточно просто выполнить, и все будет хорошо.

Бонусный лайфхак: разумеется, лучше всего идти от простого к сложному, в любом навыке тебе сначала нужны базовые знания, а уже потом что-то сложносочиненное.

Tom Spross , Unsplash

5. Принцип пятый: организуй обратную связь.

Так как научиться, в полном одиночестве, сложно, даже если ты абсолютный интроверт. Даже если, предположим, тебе не особо нужна похвала и поддержка (но просто поверь на слово: с ней будет проще, даже если ты очень замкнутый и самодостаточный человек), тебе достаточно своей собственной мотивации и самодисциплины — тебе все равно понадобится обратная связь, чтобы понимать, правильно ли ты двигаешься или допускаешь какие-то фундаментальные ошибки.

Поэтому будет хорошо, если ты найдешь себе тренера, человека, чей уровень выше, чем у тебя, и который может тебя поправить и направить в нужную сторону, или, если ты занимаешься чем-нибудь творческим — аудиторию, чтобы понимать, нравится ли то, что ты делаешь, окружающим или не особенно.

Впрочем, тут есть один важный момент: не все мнения одинаково полезны, когда речь заходит об аудитории. Прислушивайся к людям, которых уважаешь, о которых знаешь, что их уровень в том навыке, который ты пробуешь освоить, значительно выше твоего. Мнение всех остальных — принимай к сведению, но слепо им следовать ты не обязан.

DocuSign , Unsplash

6. Принцип шестой: сосредоточиться на количестве, а не на качестве.

Да, ты не ослышался. Когда речь идет о вопросе учебы, качество длительное время не будет играть важной роли, особенно если ты осваиваешь навык с нуля. У тебя будет получаться плохо. Просто прими это как факт.

Если ты склонен к самокритике, то глядя на свои первые попытки тебе захочется срочно все бросить, а в идеале уехать жить в лес, и чтобы там тебя никто не нашел. И даже если тебя захватит эйфория, потому что «мама дорогая, никогда раньше такого не делал, а тут бац — и сделал, вот это я молодец, какой шедевр у меня получился, я назову его Генри», то потом, увидев работы профессионалов или таких же новичков, как ты, но находящихся на более высоком уровне — твоя самооценка неизбежно пострадает. Увы.

И вот хорошая новость на эту тему: это абсолютно нормально просто потому, что ты новичок. У тебя еще нет навыка, ты закономерно совершаешь ошибки от неопытности. Это норма. Вот банальный пример: младенец, который учится ходить. От него же никто не требует бежать марафон или вышагивать модельной походкой, правда?

К тому, что он периодически падает, относятся с пониманием. И сам младенец тоже не сравнивает себя со взрослыми, не думает, какой он неудачник, вот они уже так красиво и уверенно ходят, а он опять упал и плачет.

Так вот, ты, когда изучаешь что-нибудь новое, такой же младенец. Не требуй от себя профессионализма, не сравнивай себя с окружающими (с самим собой можно: вау, вчера я на этом месте завис, а теперь смог его спокойно пройти, вот это я молодец!), прими как факт, что сначала будет получаться плохо, и этот этап нужно просто пройти, пережить, дождаться, пока количество перейдет в качество.

А чтобы ждать было легче, можешь руководствоваться принципом двадцати часов: прежде чем делать какие-то выводы о том, нравится ли тебе этот навык, есть ли у тебя какие-то способности — наработай в этом навыке двадцать часов. Это примерно по сорок минут каждый день в течение месяца или по часу в течение двадцати дней.

По прошествии этого срока — окинь взглядом, что получилось, как ты делал то, чему ты учился, в первый час, и как в двадцатый. И дальше принимай решение: нравится или нет, продолжать или нет, доволен ты результатом или нет, и что хочешь делать дальше.

Jimmy Alvarez , Unsplash

7. Принцип седьмой: организация рабочего пространства.

Здесь правила следующие:

Занятия должны быть регулярными.

Это сложно, да, поэтому лови лайфхаки, как это сделать.

Первый: занимайся навыком в момент, когда заниматься им проще, чем не заниматься. Например, слушай аудиокниги по навыку по дороге на работу, когда скучно в машине или автобусе.

Второй: запланируй занятия навыком заранее, чтобы мозгу было легче сказать «ага, мы решили заниматься навыком от сих до сих», а не придумывать что-то новое и неизвестное.

Третий: придумай систему вознаграждений. Вознаграждение может ждать тебя после занятия (позанимался английским — съел шоколадку), но еще само занятие тоже может быть наградой. Из этого следует второе правило:

Занятия должны быть комфортными.

Ты не обязан сходу зарываться в высоконаучные книги, где все описывается очень сложным языком. Ищи удобные и приятные тебе источники информации. Если это будут интернет-курсы, онлайн-школы, забавные ролики на Ютубе — отлично, вперед, для начала этого более чем достаточно.

Концентрация.

Во время занятий тебя никто не должен отвлекать, иначе от них будет мало толку.

Про инструменты.

Тут ты можешь удариться в две крайности: «да зачем мне нормальные инструменты, это же просто хобби, просто попробовать, возьму у дяди Васи из гаража» или «так, мне нужна кисточка из хвоста единорога и краски с использованием чешуи русалки, инструменты должны быть качественными!».

Постарайся найти золотую середину и выбрать такие инструменты, чтобы тебе не было жалко потраченных на них денег, если с освоением навыка ничего не выгорит, но и заниматься на них все-таки было бы приятно и комфортно.

Насчет продолжительности занятий — тут решать тебе.

Кто-то за два часа едва разгонится, а уже прерываться надо, а кто-то и через десять минут устанет и начнет отвлекаться. Плюс у каждого свой темп: может быть, тебе нужно осваивать навык очень неспешно, последовательно, проговаривая каждый шаг, кто ж тебя знает.

Но вообще мозг довольно быстро устает от обработки новой информации, поэтому, возможно, будет лучше, если занятия будут не слишком длительными. Для начала попробуй посвятить новому навыку полчаса, а потом самостоятельно решишь, какая продолжительность тебе наиболее комфорта.

Mimi Thian , Unsplash

Лайфхаки и советы

Выше ты прочитал основные принципы обучения, но еще есть ряд мелочей, которые тоже могут тебе помочь. Вот они:

Меняй подход.

Если у тебя что-то не получается — попробуй подойти к этому с другой стороны. Поменять технику, инструментарий, что угодно. Например: не получается распознавать английскую речь на слух — попробуй освоить этот навык на песнях любимой группы. Не получается рисовать — поменяй хват карандаша, может быть, тебе просто не очень удобно. Не бойся экспериментировать, освоение новых навыков — это всегда немного творчество и поиск максимально комфортного подхода.

Тренируй навыки по отдельности.

Как уже говорилось, большинство навыков — многосоставные, и часто конечный результат зависит от того, насколько ты умеешь эти навыки соединять в единое целое. И это может демотивировать, когда у тебя навык А на все десять баллов, а навык Б — на троечку, и в итоге получается средний результат.

Чтобы избежать этого, попробуй следующее: во-первых, если есть возможность — тренируй навыки по отдельности (например, в вождении машины имеет смысл посвятить время одному только навыку выезда с парковки или заезду туда).

Во-вторых, когда занимаешься — давай оценку своим навыкам тоже по отдельности. Не «я знаю английский на троечку», а «мои навыки говорения — на 5/10, письменная речь — 8/10, перевожу на 9/10, распознаю речь на 2/10». Так у тебя будет более полная картинка, понятно, над чем работать, и меньше демотивации: да, один из навыков плохо проработан, но ведь другие-то хорошо.

Good Faces , Unsplash

Меняй темп.

Попробуй сделать то, что ты осваиваешь, максимально быстро, наплевав на качество, главное быстро (можешь таймер поставить). А потом — максимально медленно, аккуратно, проговаривая мысленно каждое действие и объясняя самому себе, что ты делаешь. Это поможет навыку легче отложиться в голове.

Попытайся объяснить то, что ты изучаешь, кому-то другому.

При объяснениях твой мозг будет вынужден восстанавливать все взаимосвязи, плюс когда ты что-то объясняешь вслух, то это лучше откладывается в памяти.

Не стесняйся использовать подспорья и подсказки поначалу.

Это абсолютно нормально, тебе не нужно сразу делать все «на глазок», как люди, которые занимаются этим дольше — они уже наработали свои «десять тысяч часов мастерства», у них уже руки сами помнят, что нужно делать. У тебя этих десяти тысяч часов не было, поэтому нормально использовать всевозможные подсказки, главное, чтобы получалось.

Придумай действие, связанное с твоим навыком, которое можно бесконечно повторять, но которое при этом каждый раз можно делать по-новому.

Например, если изучаешь английский — можешь каждый день смотреть по серии любимого сериала на английском: действие то же самое, тренирует те же навыки, но каждая новая серия приносит новые впечатления. Это поможет оттачивать мастерство, но при этом не заскучать.

Mollie Sivaram , Unsplash

Ограничь потребление информации.

Неожиданно? Обычно советуют читать как можно больше по твоей теме? Да, но у этого есть ловушка: можно превратить потребление теоретических знаний в прокрастинацию и так никогда и не перейти к практике.

Поэтому полезно ограничить потребление теоретической информации «сверху». Например, выбрать три книги по теме — и все, и хватит, этого достаточно, чтобы начать. Или ограничить время: на теорию — только первая неделя, дальше практика. Это, кстати, поможет сделать потребление информации более интенсивным и внимательным.

Не бойся просить помощи и не пренебрегай возможностью заниматься в группе.

Да, учиться чему-то полностью самостоятельно можно, и есть люди, которым это гораздо больше подходит, но нахождение среди таких же, как ты, совершающих те же ошибки, способных тебя поддержать, указывающих на твои недоработки, увлеченных тем же, что и ты — это вдохновляет и помогает не бросить дело на полпути.

Источник: mensby.com

Как научиться всему по строительству

Думаете, семь дней слишком маленький срок для того, чтобы освоить что-то новенькое? Я тоже так считала, пока мы не собрались контент-десантом и не вспомнили, чему удавалось за неделю научиться каждому из нас. Хотя б разок. Получился немаленький список. Просматривайте, выбирайте занятия по душе и действуйте, конечно.

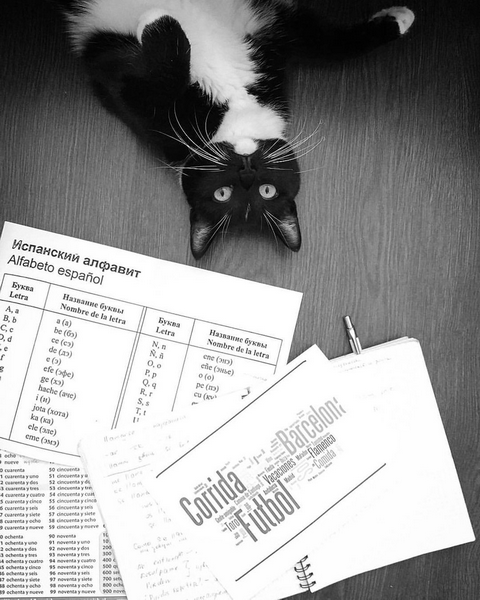

1. Выучить алфавит иностранного языка

Выделяя каждый день 10-20 минут на то, чтобы заучивать и повторять алфавит какого-нибудь языка — суахили, французского или болгарского, — за неделю можно выучить его назубок.

2. Научиться играть одну песню на укулеле

Доказано Сергеем Капличным. Укулеле — гавайский музыкальный инструмент, напоминающий маленькую гитару. И освоить его получится даже у того, кто далек от музыки, но близок к медведям, имеющим обыкновение наступать на уши кому попало. Простенькую мелодию сыграете уже через неделю.

3. Рассказывать о себе на испанском

А это в «копилку идей» положила Таня Бурцева. Всего за неделю она научилась вполне себе сносно рассказывать о себе на испанском: «Привет! Как дела? Меня зовут Таня. Мне 29.

Я из России, а ты? Мне нравится путешествовать и я очень люблю спать. А еще у меня есть две кошки».

Вернее, так. Hola. ¿Cómo estás? Me llamo Tanya. Tengo 29 años. Soy de Rusia. Y tu? Me gusta viajar y me gusta mucho dormir.

Tengo dos gatos.

4. Сделать настоящий видеоролик.

Если вы не представляли себя оператором и монтажером видео даже в самых залихватских мечтах, пора действовать. Невозможное возможно — это правда. Совершенно не умея — сначала — обращаться с «мувимейкерами» и прочими программами с не менее страшными названиями, в этом году видеоролики сделали Сергей Капличный, Лариса Парфентьева и Таня Бурцева. Не пожалейте десяти минут, чтобы посмотреть, как клево у них вышло.

5. Ездить на велосипеде без рук

Конечно, если умеете ездить с руками

6. Жонглировать

Полезный совет: получится, только если под рукой есть хорошая инструкция.

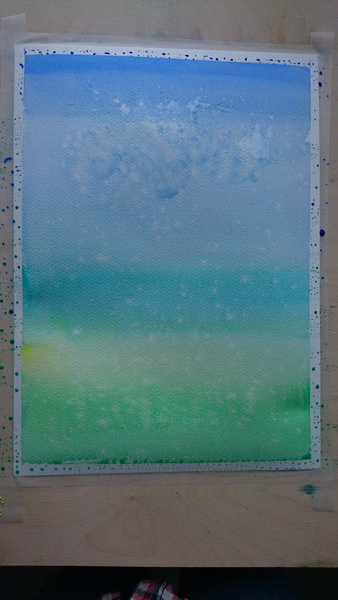

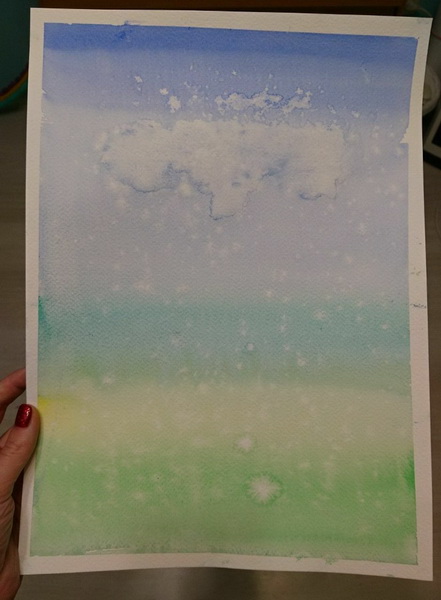

7. Рисовать градиент акварелью

Юлю Баяндину скоро будут узнавать в магазинах Перми, где продается все для творчества. В этом году она научилась красиво рисовать градиент и настоящую розу (не с первого раза вышло так, как хотелось, но недели вам хватит, чтобы научиться рисовать цветы чуть ли не с закрытыми глазами).

8. Готовить фалафель

С тех пор как Сергей Капличный переехал в Москву, по четвергам он организует фалафельные вечеринки (на самом деле были они и в Китае, и в Екатеринбурге), куда приходят самые разные — и очень интересные — люди. Ну а название их говорит само за себя. Вот ссылка на пошаговый рецепт фалафеля made by SKaplichniy.

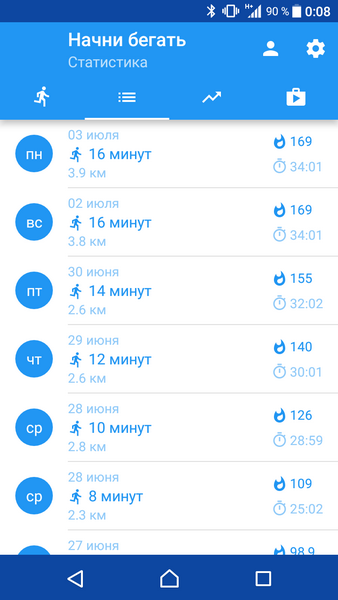

9. Бегать 15 минут без перерывов

Помните уроки физкультуры в школе? «Пять кругов по стадиону! Не прячься за столбом — я тебя вижу. Забыла дома форму? А голову ты не забыла? Беги в чем пришла!» Даже если от крика учителя физры вы до сих просыпаетесь в поту, это не повод не бегать.

Всего неделя — и можно почувствовать себя атлетом с большой буквы «А», как это удалось Юле Баяндиной.

10. Делать оригами

Неутомимый Сергей Капличный — подозреваю, что его секрет в Лайфлисте — сказал, что оригами тоже можно освоить. Так что думайте, какую фигурку хотите сложить из бумаги, и приступайте.

11. Готовить вкусный коктейль

Или пять коктейлей. Берете шейкер, гугл и все съестное (и «пьющееся»), что понадобится для приготовления, и начинаете эксперимент.

12. Научиться карточным фокусам

Коперфилдом за неделю, конечно, не стать, но один-два фокуса точно можно освоить.

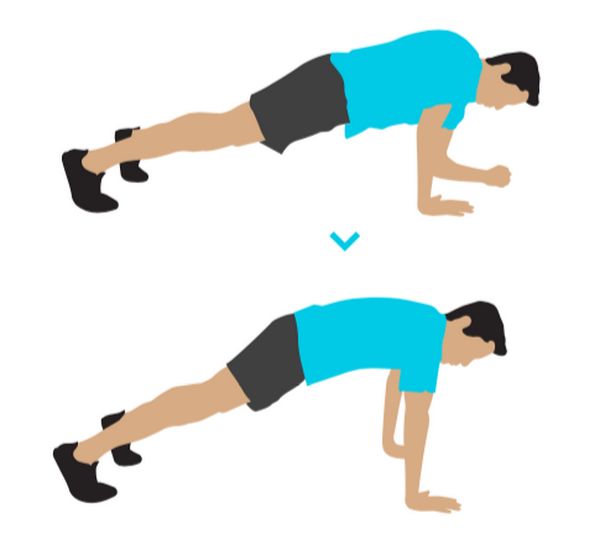

13. Стоять в планке две минуты

Если вам тяжело оторвать себя от пола сегодня, через неделю будете делать это на раз-два. Особо упорные освоят планку с отжиманиями.

14. Крутить обруч

Тут и пояснять нечего. Берем круглый предмет, в который можно пролезть, и энергично вращаем бедрами.

15. Ездить на велосипеде, самокате, скейтборде, гироскутере

Кому что нравится. Пока лето (по крайней мере, пока нет снега), можно потренироваться.

16. Найти способ избавляться от стресса

Каждый день — новый способ. Так что за неделю вы точно отыщете тот, что сработает лучше других. Вот несколько статей, откуда можно черпать вдохновение (и эти самые способы):

17. Соблюдать режим сна

Жалуетесь на плохой сон? Семь дней соблюдайте режим, и будете засыпать как младенец, а просыпаться как отдохнувший взрослый.

18. Планировать бюджет

Ну ладно, по крайней мере, начать. Конечно, за неделю в привычку это еще не превратится, но вы приучитесь записывать доходы-расходы. Я уже три года это делаю — это удобно: видишь, на что уходят деньги, где потратила больше, чем надо было, и в следующем месяцы можно скорректировать свои траты. Скачайте приложение на смартфон (попробуйте несколько, чтобы понять, какое больше нравится), прикиньте категории доходов и расходов и записывайте все, даже сто рублей.

Могу посмотреть в любой момент, когда и на что потратила деньги.

Я достаю телефон прямо на кассе в магазине и записываю точную сумму, которую называет кассир. Обычно успеваю сделать это еще до того, как деньги спишутся с карты. Это быстрее, чем вы думаете.

19. Стать увереннее в себе…

…если пройти Адскую неделю. Семидневный челендж — та еще проверка на прочность. Многие МИФовцы проходили Адскую неделю (ловите отчеты: раз, два и три), и могу сказать по себе: мы способны сделать гораздо больше и гораздо круче, чем представляем. В каждом человеке — потенциал, который ждет, пока его распакуют. И Адская неделя — первый шаг в этом направлении.

Только обязательно подготовьтесь, чтобы выжать из этой сложной — реально сложной — недели (но она оставит впечатлений надолго) максимум.

-

. И зачем он это совершил с собой

20. Рисовать картину по номерам

Берете раскраску по номерам («Импрессионисты» или «Цветовой квест», например), краски или фломастеры и начинаете творить. Тут уж точно никакой художественный талант не понадобится: берешь и рисуешь.

21. Вязать крючком шарфик (хотя бы для куклы)

Даже люди с не очень ровными руками (такие, как я) могут освоить вязание крючком. А потом можно дарить друзьям миниатюрные шапочки, шарфики и красивые салфетки.

22. Разучить движения танца из фильма «Наполеон Динамит»

За неделю можно освоить простенький (или не очень) танец. Выберите танец из любого фильма («Наполеон Динамит» предложил неутомимый Сергей Капличный) — и вперед!

23. Стать дилетантом в любом деле

Почему бы и нет, собственно говоря? Если каждый день пару-тройку часов читать или смотреть что-то по одной теме (например, астрофизика, теория игр или экономика), то вы начнете разбираться в предмете хотя бы по верхам.

24. Написать статью для блога МИФа

Если серьезно взяться за дело, можно написать не одну, а три, пять или даже семь статей для МИФологии, онлайн-журнала для ответственных родителей «Папамамам» и нового бизнес-блога. Если хотите попробовать, пишите тему и план статьи на [email protected]

На этом пока остановимся. Если вам есть чем дополнить список, пишите в комментариях.

Источник: blog.mann-ivanov-ferber.ru