История любого города таит в себе множество интересных фактов, памятных и значимых дат, она неразрывно связана с людьми, живущими в этом городе и сделавшими все, чтобы город разрастался и процветал. Я не ставлю цели досконально пересказывать историю первого города Сибири, это не имеет смысла — уж слишком она насыщена событиями, но коснуться буквально нескольких основных дат, думаю, будет вполне уместно.

В 13 -16 веках в этих местах была расположена столица Тюменского ханства-Тюрского государства, Тюменского улуса Золотой Орды — Чинги-Тура.

Название «Тюмень» впервые упоминается в Архангелогородском летописце в 1406 году. Существует несколько версий происхождения слова, но думаю эта более логична: «тюмен» — крупная единица монгольского войска. В 1563 году Тюменское ханство вошло в состав Сибирского ханства, а в момент завоевания Сибири столица утратила свое влияние и 1 августа 1581 года была штурмом взята казаками. В августе 1586 года по указу третьего сына Ивана Грозного — царя всея Руси Федора I недалеко от Чинги-Туры было начато строительство русского Тюменского острога.

Транссибирская магистраль: из прошлого в настоящее

Место для закладки будущего первого города Сибири было выбрано прямо на древней караванной дороге из Средней Азии в Поволжье, на так называемом «Тюменском волоке»,

за который шла постоянная борьба кочевников южной Сибири. Также преимуществом является расположение города на обоих берегах реки Туры: эта водная артерия связала Тюмень с землями Крайнего Севера и далёкого Востока.

В 1709-м году Тюмень вошла в состав Сибирской губернии, в 1796-м стала уездным городом Тобольской губернии.

В 19 веке Тюмень входит в полосу своего расцвета, особенный импульс которому дало проведение через город железной дороги -Транссибирской магистрали. Весной 1918-го года Тюмень стала центром Тюменской губернии, а 14 августа 1944 года центром Тюменской области.

Конечно, это лишь цифры, даты, сухие слова, но за ними стоит многовековая жизнь города, судьбы людей, связавших свою судьбу с развитием города. Память о многих из них город хранит бережно, о чем я вам непременно расскажу.

Самолет, следовавший по маршруту с Юга в Западную Сибирь, из Сочи

в Тюмень плавно парил между роскошным голубым небом и белоснежными фактурными облаками.

Казалось, что эта идиллия будет ждать меня и в Тюмени. Приготовившись к посадке, самолет нырнул в приветливое белоснежное одеяло, зацепился крыльями за непонятно откуда взявшиеся серые безобразные разводы, попрыгал несколько раз, словно продираясь сквозь плотную завесу и очутился в серой, беспросветной реальности.

К мрачности картины был добавлен и дождь — веселенькое начало, думала я, шагая под спасительный навес к остановке городского автобуса № 10.

С полчаса автобус колесил по незнакомым улицам, которые я тщетно пыталась разглядеть сквозь стекающие по окну слезы дождя. Выйдя на ближайшей к отелю остановке «Центральный рынок» на улице Ленина, обнаружила, что дождик-то, почти весь уже вылился и, хотя редкие капли еще пытались нагнать грусти, в приподнятом настроении, перепрыгивая через лужи, я отправилась делать первые шаги по пока еще незнакомому сибирскому городу. И ничего не мешало мне приступить к прямым обязанностям, а именно: не только смотреть первые примечательные объекты, встречающиеся по пути, но и фотографировать их.

Транссиб история самой грандиозной стройки .Российской империи начала 20 века ..

А так, как я впоследствии и при совершенно другом их обрамлении делала дополнительные кадры, типа «до» и «после», то и в своем рассказе иногда буду использовать оба варианта. Следуя четким указаниям maps.me, повернула на улицу Орджоникидзе и практически сразу же выпустила из рук чемоданчик — на другой стороне улицы высилась красивая 25-метровая Водонапорная башня из красного кирпича.

В начале 20 века в городе возникла проблема нехватки чистой питьевой воды и в 1914-м году в Тюмени приступили к возведению водонапорной башни. В 1916-м году городская водопроводная сеть в результате окончания строительства башни, самого высокого на тот момент «гражданского» сооружения в Тюмени, достаточно расширилась. Со всех близлежащих улочек к башне приходили местные жители и покупали воду по копейке за ведро. У башни было установлено длинное корыто, из которого поили лошадей, на которых ездили по городу вплоть до 1950-х годов.

А, интересно, кто платил за выпитую ими воду, хозяева? Водопроводная башня, памятник промышленной архитектуры Тюмени, прослужила городу до 1957-го года, потом была закрыта, пока в 1966-м году в ней не был открыт детский клуб «Дзержинец», который продолжает работать и по настоящее время.

Источник: www.tourister.ru

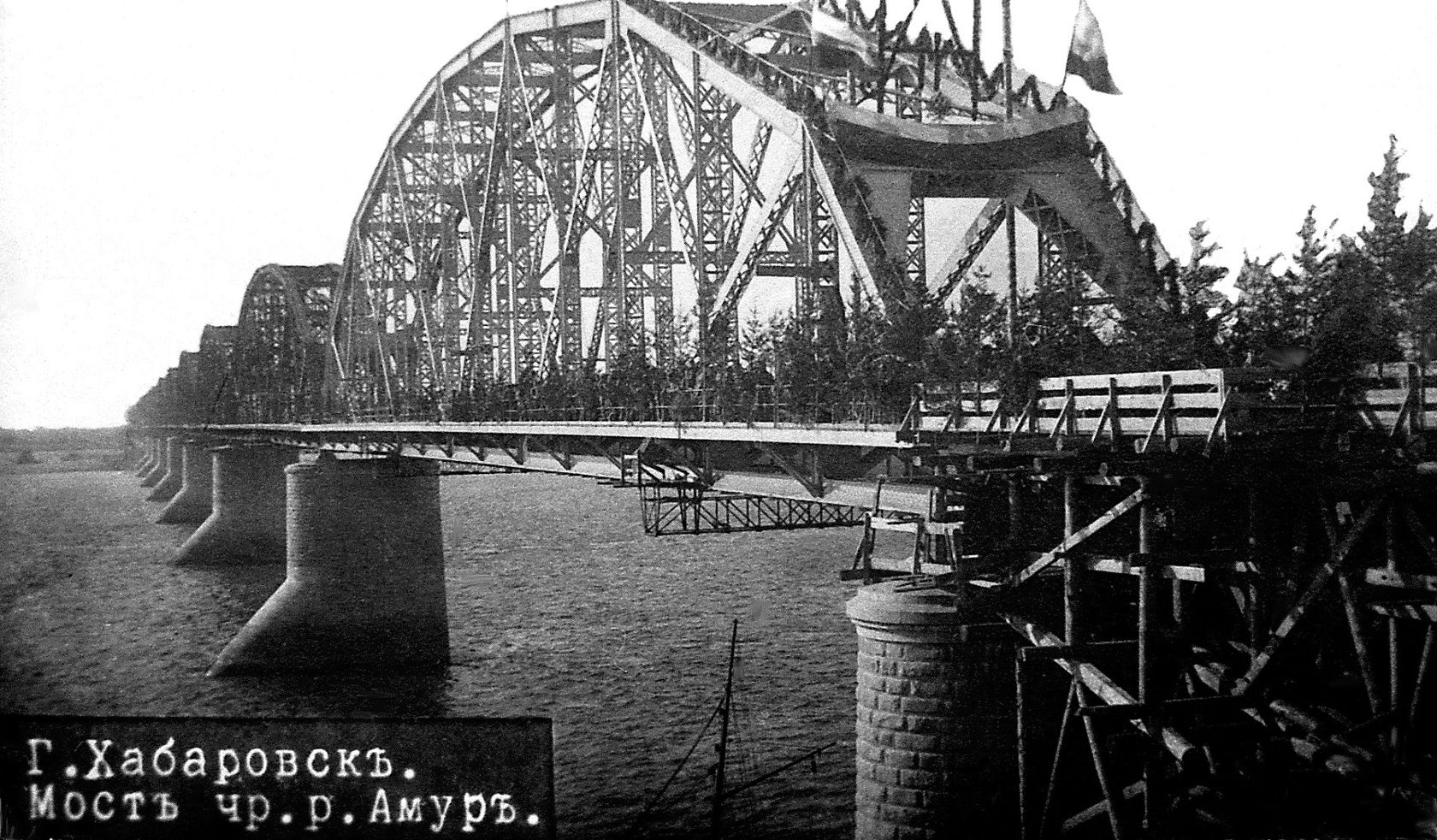

«Амурское чудо»

Его строительство совпало по времени с Первой мировой войной,

в Гражданскую войну он был взорван, а годы его реконструкции пришлись

на время экономических реформ и кризиса в России. Но история доказывает – грандиозные проекты тем и хороши, что обстоятельства не властны над ними

«Амурским чудом» называют крупнейший на Транссибе и один из самых больших в нашей стране мост через Амур. Его длина – 2,6 км, полная высота – 60 метров, пролёты моста – по 127 метров. На строительство потребовалось 17 800 тонн металла. Российской казне мост обошёлся в 13,5 млн рублей и был построен за три с небольшим года.

Металлические фермы для моста изготавливались в Варшаве, в разобранном виде доставлялись в Одессу, оттуда морским путём во Владивосток, где их перегружали на железнодорожные платформы и везли в Хабаровск.

Многое восхищает в организации работ по созданию «Амурского чуда»: острота инженерной мысли и творческий подход к архитектурному оформлению, глубина и историчность мышления, отношение к качеству работ.

Первые изыскания по определению места для мостового перехода через Амур были проведены еще в конце XIX века в ходе строительства Уссурийской железной дороги (Владивосток-Хабаровск). Но для того, чтобы ускорить и удешевить прокладку Транссиба, железнодорожную линию из Забайкалья на Владивосток провели через Маньчжурию по Китайско-Восточной дороге.

Поскольку Хабаровск оказался в стороне от главного пути, то отпала и необходимость строить Амурский мост. Однако горькие последствия Русско-японской войны 1904-1905 годов показали, что главная магистраль страны должна проходить полностью по российской территории.

Проектировщикам моста предстояло разрешить сложнейшую инженерную задачу. Амур – река во многом необычная и своенравная, у нее особая гидрология: быстрое течение, глубина – до 14 метров в районе мостового перехода, два паводка – весенний и летний, сокрушительной силы ледоход.

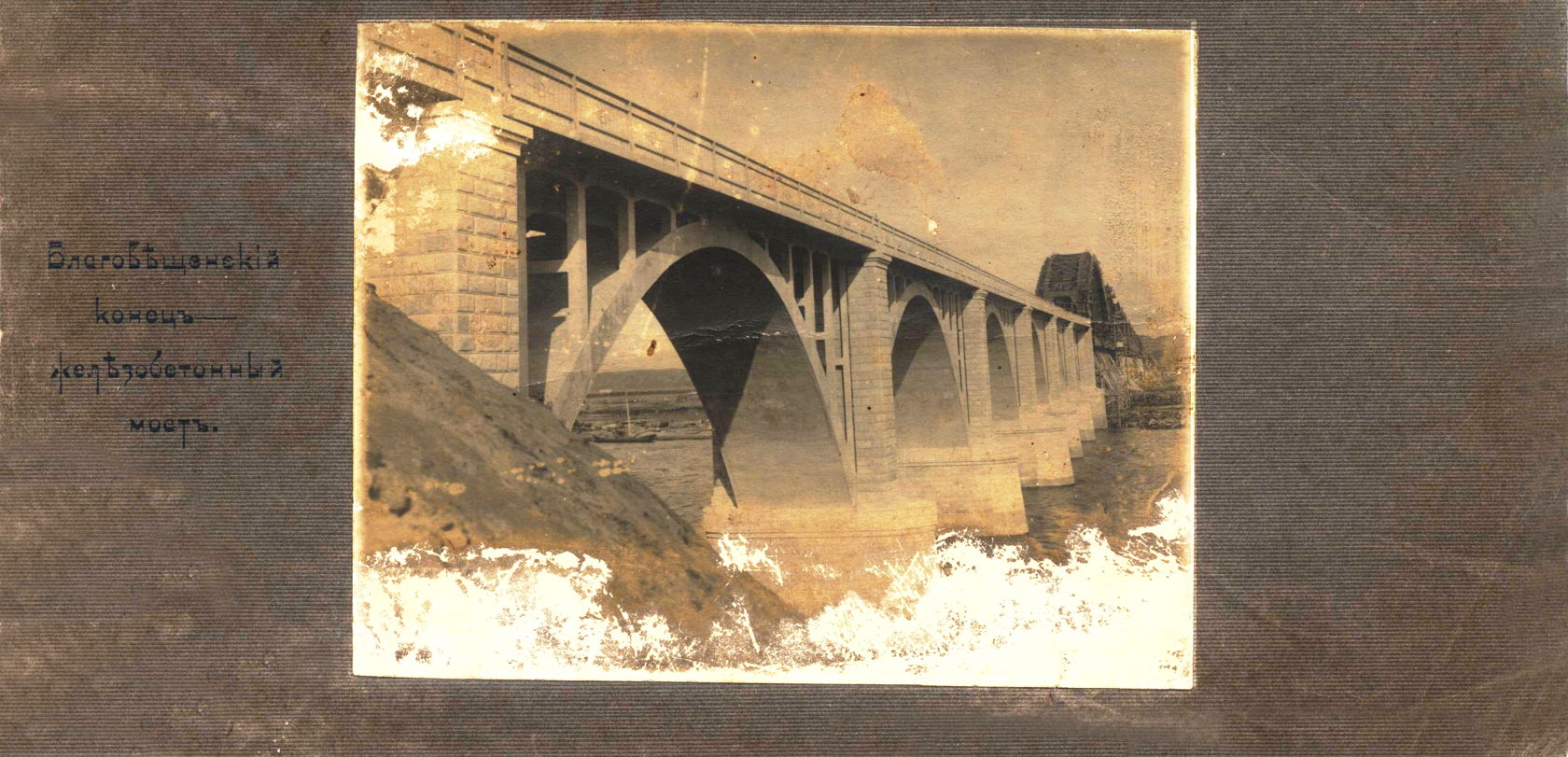

Думается, не случайно авторство в создании Амурского моста разделили два выдающихся русских инженера – Лавр Дмитриевич Проскуряков, проектировавший основную русловую часть моста, и Григорий Петрович Передерий – автор левобережной подъездной эстакады через амурскую протоку с характерным названием Бешеная.

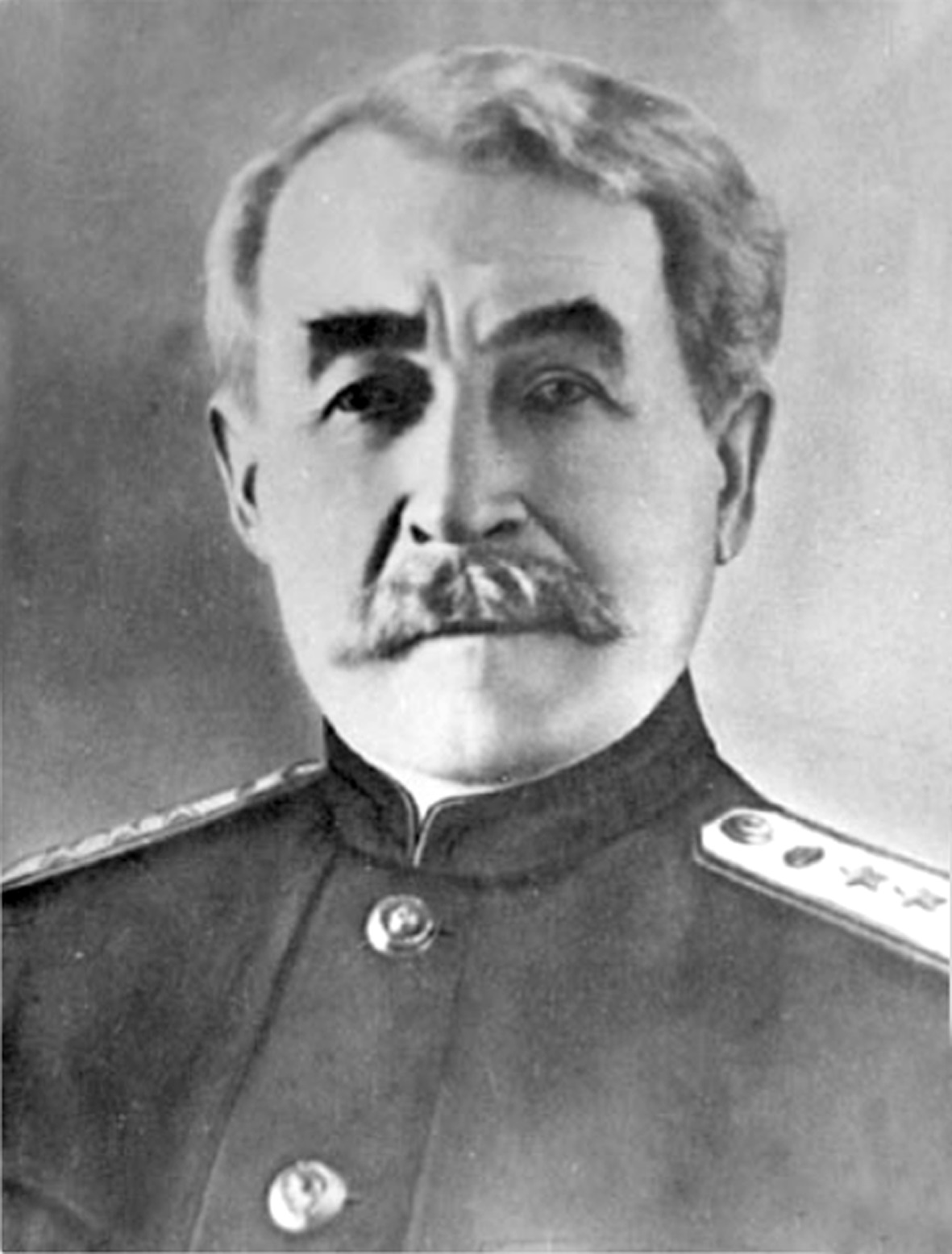

Фотопортрет. Передерий Григорий Петрович – автор проекта подъездной железобетонной эстакады Амурского моста

Созданный ими проект был во многом новаторским. Он предусматривал необычное сочетание железобетона и стали: Амур перекрывался цепью металлических ферм, а над его протокой должна была подняться железобетонная арочная эстакада.

Мост поражал и небывалой длиной – 2600 метров. Это был крупнейший мостовой переход из всех построенных к тому времени на железных дорогах Евразии.

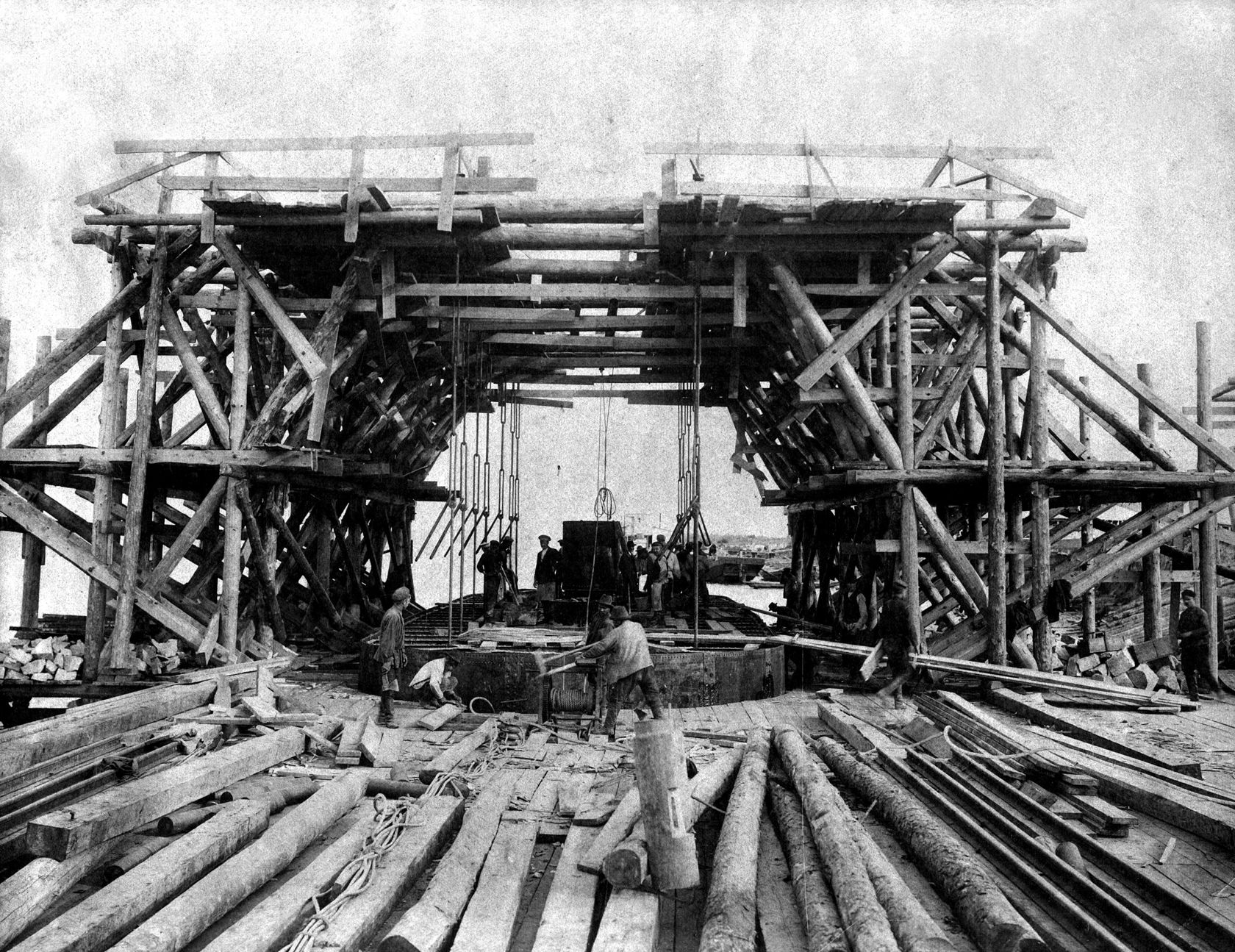

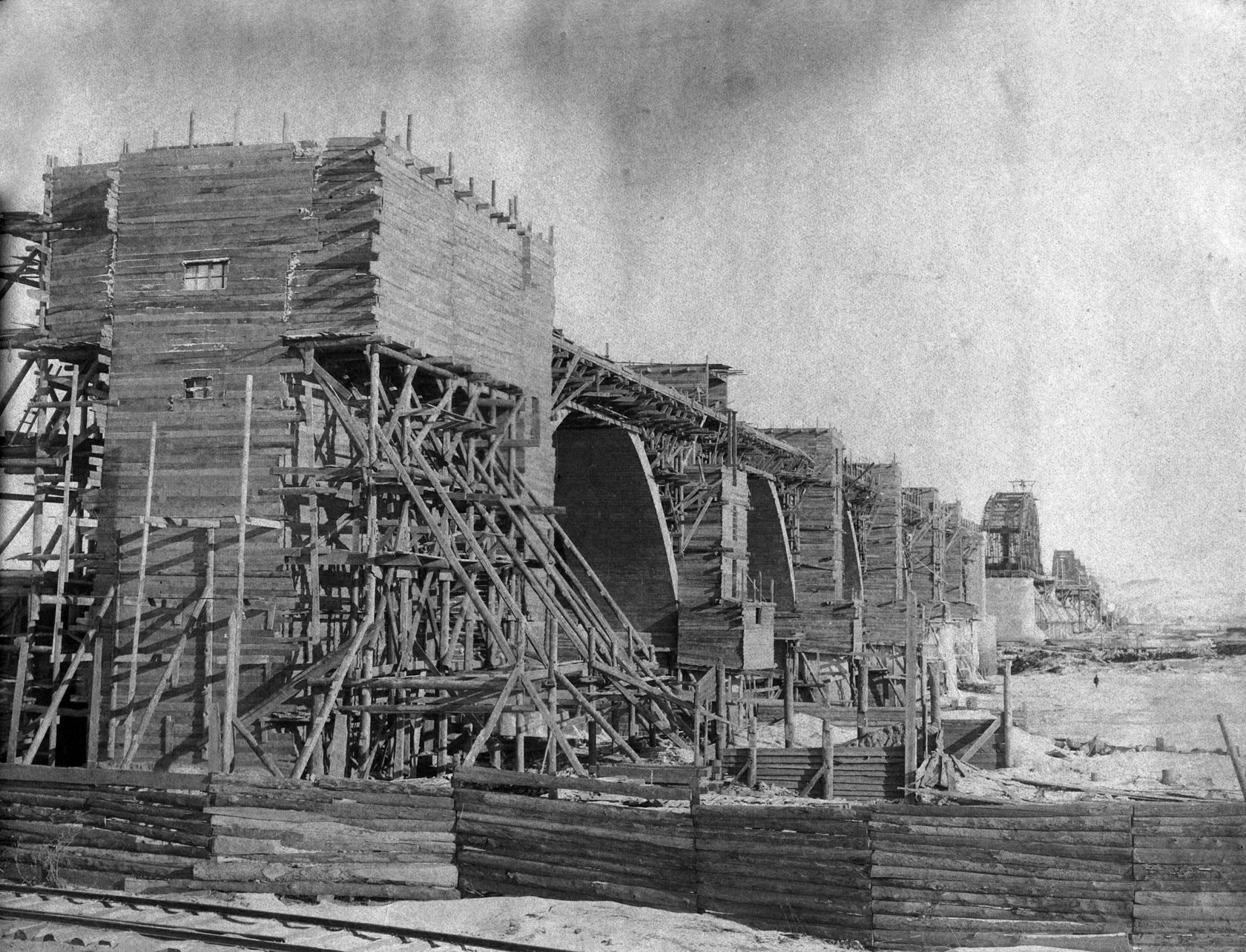

Торжественная закладка Амурского моста состоялась 30 июля (12 августа по новому стилю) 1913 года. На стройке было задействовано около 5 тысяч человек: вольнонаемных, контрактных, арестантов.

Привлекались специалисты – минеры, кессонщики, каменщики, клепальщики. Все они размещались в специальном мостовом городке, расположенном на обоих берегах Амура и на острове вблизи строящегося моста.

Здесь же находились складские и компрессорные помещения, производилась сборка кессонов и пролетов с последующей надвижкой последних на опоры. Работы велись круглосуточно, по сменам продолжительностью 10 часов.

Все 18 речных опор-быков (кроме хабаровского устоя и быка № 1) были заложены на кессонном основании с углублением в слой скального грунта.

На сооружении Амурского моста использовалась кессоны из дерева, деревобетона, железобетона и сложных металлических конструкций.

Кессон (от фр. «коробка», «камень») – воздухонепроницаемая камера, закрытая с боков и сверху и открытая внизу, имеющая в плане форму и размеры возводимой на ней опоры, в которую предотвращается поступление воды путем нагнетания сжатого воздуха, образуя тем самым рабочее пространство; рабочие-кессонщики, находящиеся в камере, разрабатывают грунт, на который опирается кессон, и удаляют его через шлюзовые аппараты, которые присоединяются к кессону сверху выше горизонта воды и служат для прохода людей и доставки материалов.

Опускали кессоны зимой со льда, летом – со специально отсыпанных искусственных островов с деревянным шпунтовым ограждением. Для заполнения камеры кессонов использовалась бутовая и бетонная кладка. Камень грандеорит для опор доставлялся из Корфовского и Забелевского карьеров, находившихся вблизи Хабаровска, а также из базальтового карьера на реке Тунгуске.

Металлические фермы весом свыше 1000 тонн каждая изготовлялись в Варшаве на машиностроительном и чугунолитейном заводе «К. Рудзкий и Ко».

Пролетные строения в разобранном виде доставлялись сначала в Одессу, а затем южно-морским кругосветным путем через Суэцкий канал, Индийский и Тихий океаны во Владивосток.

Здесь их перегружали на железнодорожные платформы и везли в Хабаровск. Сборка ферм производилась на месте строительства моста.

Невероятные темпы строительства «амурского чуда» обеспечивались за счет отлаженного механизма финансирования и организации труда.

Таких темпов не могли добиться и в советское время – не помогала даже самая современная техника.

К примеру, второй мост через Амур на БАМе у г. Комсомольска, длиной в полтора километра, строили шесть лет – с 1969 по 1975 годы.

Строительство «чуда» было завершено в рекордно короткий срок: за 3 года и 3 месяца.

Сдать мост в эксплуатацию еще раньше (по плану – за 26 месяцев) помешала Первая мировая война. Многие опытные рабочие ушли на фронт, их место заняли случайные люди и каторжане. Чтобы не снижать темпы работ, ведущим рабочим увеличили дневные ставки.

Осенью 1914 года немецкий крейсер «Эмден» потопил в Индийском океане пароход «Кортейк», который вез две последние фермы для Амурского моста. Новые фермы пришлось заказывать в нейтральной Канаде, и это отодвинуло на год сроки сдачи моста.

Несмотря на тяжелые условия труда и трудности военного времени, железнодорожный мост через реку Амур был открыт для постоянного движения 5 октября (18 октября по новому стилю) 1916 года.

В тот день сомкнулись все звенья Великого сибирского пути, связавшего центр России с дальневосточными окраинами. Окончание строительства совпало с днем рождения наследника престола, мост назвали Алексеевским в честь сына последнего российского императора Николая II.

Несмотря на тяжелые условия труда и трудности военного времени, железнодорожный мост через реку Амур был открыт для постоянного движения 5 октября (18 октября по новому стилю) 1916 года.

В тот день сомкнулись все звенья Великого сибирского пути, связавшего центр России с дальневосточными окраинами. Окончание строительства совпало с днем рождения наследника престола, мост назвали Алексеевским в честь сына последнего российского императора Николая II.

Казне мост обошелся в 13,5 млн рублей – сумму, сопоставимую со всеми военными расходами в 1916 году (15,3 млн рублей). Но экономического эффекта от него ни вся страна, ни Дальний Восток почувствовать не успели. Помешали революция и Гражданская война.

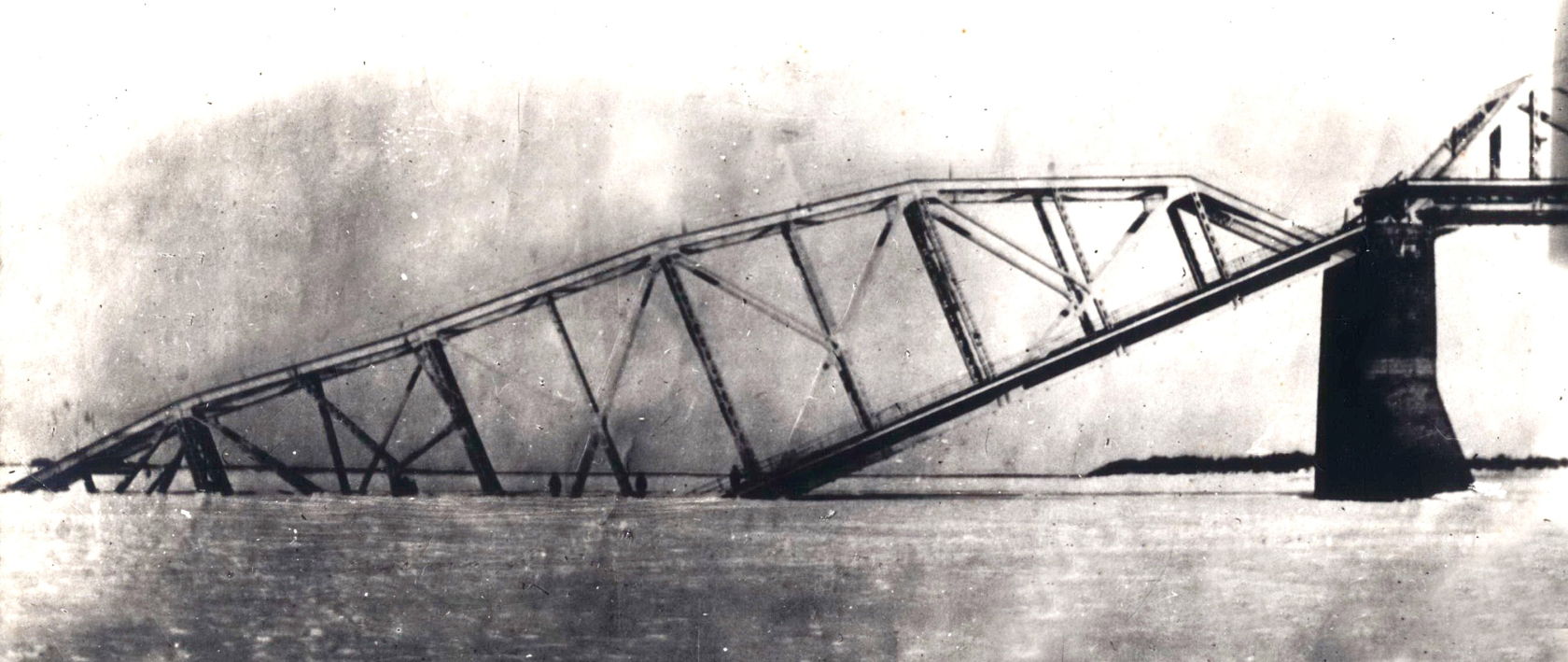

5 апреля 1920 года два пролета (№№ 12 и 13) Амурского моста были взорваны отступавшими из Хабаровска партизанскими частями с тем, чтобы отрезать путь на левый берег противнику.

В результате фугасного подрыва обе мостовые фермы упали в воду одним концом, а другим – остались держаться на опоре. Случилось это после попытки захвата власти японскими интервентами в крупных населенных пунктах Приморья и Приамурья.

В течение последующих пяти лет движение поездов через Амур совершалось зимой по льду, а летом – на баржах-паромах.

В январе 1921 года были предприняты первые попытки восстановления Амурского моста, на что правительством Дальневосточной республики (ДВР) было выделено 400 тысяч золотых рублей.

Учитывая ограниченность финансовых возможностей ДВР в условиях продолжавшейся интервенции и Гражданской войны, взорванные мостовые фермы планировалось заменить металлическими фермами 14 и 15 пролетов, находившимися на материке левобережного острова.

По проекту на месте «островных» пролетов должны были установить временные деревянные фермы решетчатой системы Гау-Журавского. Работы велись в течение двух месяцев, но так и не были завершены в связи с появившимися финансовыми проблемами.

С открытием навигации на Амуре в мае устраивалась переправа железнодорожных составов на специально оборудованных судах, состоявших из двух соединенных барж, которые передвигались при помощи парома.

Пропускные способности летней переправы были весьма ограниченными, так как один паром поднимал не более двух вагонов. В октябре работа Амурской переправы прекращалась в связи с ледоставом.

Зимой 1924 года пропускная способность ледовой переправы увеличилась. Станцией Хабаровск все составы формировались хвостом вперед во избежание их пересоставления на разъезде Амур.

По прибытии на правый берег реки пассажирский состав спускался полностью, без расцепки, вагонами вперед, в так называемый Осиповский тупик (по названию расположенного поблизости селения Осиповка), откуда после остановки следовал паровозом вперед до станции Покровка.

Грузовой поезд по прибытии на разъезд Амур делился на две части. Первая хвостовая часть в составе не более 44-х осей и весом не более 320 тонн, вагонами вперед, осторожно спускалась в тупик, откуда паровозом вперед следовала без остановки и расцепки до Покровки.

Зимой 1924 года пропускная способность ледовой переправы увеличилась. Станцией Хабаровск все составы формировались хвостом вперед во избежание их пересоставления на разъезде Амур.

По прибытии на правый берег реки пассажирский состав спускался полностью, без расцепки, вагонами вперед, в так называемый Осиповский тупик (по названию расположенного поблизости селения Осиповка), откуда после остановки следовал паровозом вперед до станции Покровка.

Грузовой поезд по прибытии на разъезд Амур делился на две части. Первая хвостовая часть в составе не более 44-х осей и весом не более 320 тонн, вагонами вперед, осторожно спускалась в тупик, откуда паровозом вперед следовала без остановки и расцепки до Покровки.

Таким же порядком передавалась и вторая часть, ведомая поездным или маневровым паровозом, заблаговременно посланным с левого амурского берега.

Восстановление Амурского железнодорожного моста представляло исключительную трудность и потребовало больших усилий, самоотверженности рабочих и технического персонала.

Это уникальное сооружение планировалось восстановить полностью, придав ему первоначальный вид. Одну ферму длиной 127,4 метра, весом 1150 тонн собрали из железных частей взорванных пролетов, извлеченных из воды.

Другую ферму доставили из европейской России. Это была запасная ферма железнодорожного моста через реку Ветлугу, притока Волги, подходившая по своей величине и конструкции для Амурского моста.

Штаты служащих набирались из Дальневосточного округа путей сообщения (Дальопса) и частично из Управления Уссурийской железной дороги. Подбирались квалифицированные специалисты, рабочие: клепальщики, молотобойцы, дульщики (обслуживали кузнечные горны для разогревания клепок), занятые на сборке фермы.

Все работы были сосредоточены на прилегающем к разрушенным фермам левобережном острове. Там устраивались пристани для перегрузки с пароходов машин, кранов, вагонов, строительных материалов.

Прокладывались по острову железнодорожные пути для перемещения паровых кранов и вагонов. Возводились бараки для рабочих и администрации стройки. Проводились водолазные обследования частей ферм в целях их поднятия из воды.

Скалистое дно реки, быстрое течение и шестиметровая глубина, а также части взорванных ферм, оставшиеся в реке, затрудняли установку свай для устройства сборочных подмостей. Успеху подготовительных работ мешал также необыкновенно сильный подъем воды Амура летом 1923 года, затопивший места забивки свай и вспомогательные рельсовые пути. В летний период на восстановлении моста было занято от 200 до 300 рабочих, а зимой – от 300 до 500 человек.

К концу марта 1924 года ферма № 13, собранная из обломков взорванных пролетов, была установлена на постоянные опоры. Сборку фермы № 12, изготовленной на Воткинском заводе в Удмуртии, закончили в марте 1925 года. Смета расходов на восстановительные работы составила 750 тысяч рублей. Открытие сквозного движения по Амурскому мосту состоялось 22 марта 1925 года.

Шли годы, десятилетия, мост жил и работал. Его по-прежнему называли шедевром, «венцом Транссиба», «чудом XX века», но в сущности своей он был простым тружеником. Многое видел он на своем веку: видел, как в 1930-е годы шли составы с грузами первых пятилеток; как в годы войны проходили воинские эшелоны с техникой и солдатами; потом опять пошли пассажирские поезда и тяжеловесные составы – с грузами для Комсомольска, БАМа, портов у Тихого океана.

С каждым годом нарастал объем грузоперевозок по Транссибу, поезда по мосту шли с интервалом в несколько минут. Между тем фактическая нагрузка на мост существенно превышала проектную. Его пролетные строения были рассчитаны по нормам дореволюционного времени на поезда весом 300-400 тонн, увеличившиеся во второй половине ХХ века в несколько раз.

И мост стал уставать (говоря языком специалистов, в металлоконструкциях появились усталостные напряжения). Вместе с тем, гранитные опоры были исполнены таким образом, чтобы они служили вдвое дольше металлических ферм.

В начале 1980-х годов Амурский мост исчерпал ресурс провозной и пропускной способности (ограничение скорости поездов – 40 км в час), из «венца» Транссиба стал превращаться в его «слабое звено».

После долгой подготовки и бурных дискуссий было принято решение о реконструкции моста в двухпутный железнодорожный с совмещенным автодорожным проездом, с организацией движения на двух уровнях.

С 1991 по 1999 годы велись работы 1-ой очереди реконструкции моста через Амур, рядом с «амурским чудом» на тех же опорах «рос» новый мост.

В июне 1998 года по нему открылось движение поездов, через год новый мостовой переход полностью ввели в эксплуатацию с совмещенным автодорожным проездом.

Двухполосная автодорога стала частью федеральной трассы «Амур» (Чита-Хабаровск). В результате восьми лет работ трехкилометровый железнодорожный мост превратился в мостовой переход с лево- и правобережными автодорожными подходами общей протяженностью 3,9 км.

В декабре 2005 года начались работы 2-ой очереди реконструкции Амурского мостового перехода.

Источник: amurmedia.ru