Формой существования и развития науки- является научное исследование. В Федеральном законе закона РФ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике» научно-исследовательская деятельность определена как деятельность, направленная на получение и применение новых знаний.

Научное исследование — процесс изучения, эксперимента, концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний. Не всякое знание можно рассматривать как научное. Нельзя признать научными те знания, которые получает человек лишь на основе простого наблюдения.

Эти знания играют в жизни людей важную роль, но они не раскрывают сущности явлений, взаимосвязи между ними, которая позволила бы объяснить, почему данное явление протекает так или иначе, и предсказать дальнейшее его развитие. Правильность научного знания определяется не только логикой, но, прежде всего обязательной проверкой его на практике. Научные знания принципиально отличаются от слепой веры, от беспрекословного признания истинным того или иного положения, без какого-либо логического его обоснования и практической проверки. Раскрывая закономерные связи действительности, наука выражает их в абстрактных понятиях и схемах, строго соответствующих этой действительности.

Краткое введние в методологию научного исследования. Лекция Дмитрия Сандакова.

Объектом научного исследования- являются материальная или идеальная системы

Предметом научного исследования- структура системы, взаимодействие ее элементов, различные свойства, закономерности развития.

Цель научного исследования — определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры, характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Результаты научных исследований оцениваются тем выше, чем выше научность сделанных выводов и обобщений, чем достовернее они и эффективнее. Они должны создавать основу для новых научных разработок.

Одним из важнейших требований, предъявляемых к научному исследованию, является научное обобщение,- которое позволит установить зависимость и связь между изучаемыми явлениями и процессами и сделать научные выводы. Чем глубже выводы, тем выше научный уровень исследования.

Сущность и классификация научных исследований

Целью науки является постижение истины, а способом постижения истины является научное исследование.

Научное исследование – процесс изучения, экспериментирования, концептуализации и проверки теории, связанный с получением научных знаний.

Познание – это сложный процесс движения человеческого сознания, человеческой мысли от незнания к знанию, от неполных или неточных знаний к более полным и точным знаниям, которое осуществляется с помощью исследований.

Научное исследование, как процесс включает в себя три основных компонента (составляющих):1.целесообразную деятельность человека, т.е. собственно сам научный труд;2.предмет научного труда;3.средства научного труда.

Лекция 2. Средства и методы научного исследования.

В результате целесообразная научная деятельность человека, опирающая на совокупность конкретных методов познания, необходимая для достижения новых или уточнённых знаний об объекте исследования (предмет труда), использует соответствующее научное оборудование (измерительное, вычислительное и др.), т.е. средства труда.

Научные исследования в зависимости от своего целевого назначения, степени связи с природой или промышленным производством, глубины и характера научной работы подразделяются на несколько основных типов:

1.фундаментальные, 2.прикладные,3.разработки.

Фундаментальные исследования — получение принципиально новых знаний и дальнейшее развитие системы уже накопленных знаний. Цель фундаментальных исследований — открытие новых законов природы, вскрытие связей между явлениями и создание новых теорий. На их основе решаются многие прикладные задачи применительно к потребностям конкретных отраслей науки, техники и производства. Фундаментальные исследования связаны со значительным риском и неопределённостью с точки зрения получения конкретного положительного результата, вероятность которого не превышает 10%.Несмотря на это, именно фундаментальные исследования составляют основу развития как самой науки, так и общественного производства.

Прикладные исследования представляют собой поиск и решение практических задач развития отдельных отраслей производства на основе результатов фундаментальных исследований. Они связаны с созданием новых, либо совершенствованием существующих технологий, средств производства, предметов потребления и т.п. Например, прикладные исследования в области техники не имеют, как правило, непосредственного дела с природой. Объектом исследования в них обычно являются машины, технология или организационная структура, т.е. «искусственная» природа. Практическая ориентация (направленность) и отчетливое целевое назначение прикладных исследований делает вероятность получения ожидаемых от них результатов весьма значительной, не менее 80-90%.

Разработки- использование результатов прикладных исследований для создания и отработки опытных моделей техники (машин, продуктов), технологии производства, а также усовершенствование существующей техники. На этапе разработки результаты, продукты научных исследований принимают такую форму, которая позволяет использовать их в других отраслях общественного производства.

Научные исследования классифицируются по различным основаниям: по методам решения поставленных задач, сфере применения результатов исследования, видам исследуемого объекта и другим факторам исследования могут быть теоретическими, теоретико-экспериментальными и экспериментальными. Отнесение исследования к одному из этих видов зависит от применяемых методов и средств научного исследования.

Теоретические исследования базируются на применении математических и логических методов познания объекта. Результатом теоретического исследования является установление новых зависимостей, свойств и закономерностей происходящих явлений. Результаты теоретических исследований должны быть подтверждены практикой.

Теоретико-экспериментальные исследования предусматривают последнюю экспериментальную проверку результатов теоретических исследований на натурных образцах или моделях.

Экспериментальные исследования осуществляются на натурных образцах или моделях в лабораторных условиях, при которых устанавливаются новые свойства, зависимости и закономерности, а также служат для подтверждения выдвинутых теоретических предположений.

По составу исследуемых свойств объекта исследования подразделяются на комплексные и дифференцированные.

Комплексные исследования представляют собой изучение разнородных свойств одного объекта, каждое из которых может предусматривать применение различных методов и средств исследования. Выполняются они в различное время и в различных местах. Примером комплексного исследования может служить оценка надежности нового автомобиля. Надежность автомобиля является интегральным свойством и обусловливается такими его отдельными свойствами, как безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и долговечность деталей и т.д.

Дифференцированным исследованием называется такое исследование, в котором познается одно из свойств или группа однородных свойств. В рассмотренном примере исследование каждого в отдельности свойства надежности автомобиля является дифференцированным.

По признаку места их проведения исследования; именуются лабораторными или производственными. Исследуемый объект может быть натурным или представлять его модель. В каждом случае выбор вида исследуемого объекта подлежит обоснованию.

По стадиям выполнения исследования подразделяются ; поисковые,научно-исследовательские и опытно-промышленные разработки.

При разработке крупной научно-технической проблемы .Первой стадией является поисковое исследование, в результате которого устанавливаются принципиальные основы, пути и методы решения поставленной задачи. Вторая стадияпредставляет собой научно-исследовательские разработки, целью которых является установление необходимых зависимостей, свойств и закономерностей, создающих предпосылки для дальнейших инженерных решений. Третья стадия — опытно-промышленная разработка, главная задача которой состоит в доведении исследования до практической реализации, т.е. его апробации в условиях производства. На основе результатов опытно-производственной проверки вносятся коррективы в техническую документацию для широкого внедрения разработки в производство.

Каждое научное исследование можно отнести к определенному научному направлению. Под научным направлением понимается наука или комплекс наук, в области которых ведутся исследования. В связи с этим различают техническое, биологическое, физико-техническое, историческое и другие направления с возможной их последующей детализацией.

Структурными единицами научного направления являются комплексные проблемы, проблемы, темы и научные вопросы.

Выбор направления, проблемы, темы научного исследования и постановка научных вопросов являются весьма ответственной задачей. Так, в частности актуальные направления и комплексные проблемы исследований стратегического масштаба формулируются в директивных документах правительства страны. В научном учреждении направление исследования часто предопределяется спецификой этого научного учреждения или отраслью науки, в которых работает тот или иной исследователь.

Выбранное направление исследований часто становится стратегией научного работника или научного коллектива на длительный период. Однако необходимо иметь в виду, что в процессе научных разработок возможны и некоторые изменения в тематике по предложению заказчика.

Научное исследование основывается на ряде постулатов (допущений):

1.Упорядоченности социальной природы мира, более того – многие социальные феномены находятся между собой в системных отношениях и отдельные события следуют друг за другом в упорядоченной последовательности, которая может быть подвергнута наблюдению, описана и предсказана;

2.Все события имеют некую причину, в соответствии с принципом детерминизма;

3.Экономии доводов, который важен для проведения обобщений о более высоких уровнях человеческого поведения – он позволяет ученым экстраполировать от конкретных данных к общим положениям;

4.В основе поведения и мышления лежит некая базовая реальность, которую можно исследовать путем научного анализа.

Так, например, в основе психологического исследования лежит постулат, утверждающий, что человек по природе своей система очень сложная, но все же система, которая может быть понята и объяснена посредством научного экспериментирования и рационального анализа проведенных экспериментов.

Для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, спланировать и выполнять в определенной последовательности.

В структурном в себя отношении научное исследование включает 5 этапов:

1-появление проблемы, 2-выдвижение первоначальной гипотезы,3- проведение теоретических исследований,4-проверка полученных в ходе теоретических исследований на практике – проведение эксперимента,5- формулирование выводов и рекомендаций.

Таким образом, формой осуществления и развития науки является научное исследование, т.е. изучение явления с помощью научных методов явлений и процессов, анализ влияния на него различных факторов, а также изучение взаимодействия между различными явлениями с целью получить убедительно доказанные и полезные для науки и практики решения с максимальным эффектом.

Научные исследования классифицируют

1. По виду практической деятельности: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, экономика, наука, литература и искусство, другие отрасли практической деятельности общества;

2. По области науки: естественная, гуманитарная, техническая;

3. По цели исследования: глобальные, отраслевые, локальные, квалификационные;

4. По административно территориальным границам исследования: исследования в рамках международных и национальных программ, исследования по планам министерств и ведомств, исследования по планам предприятий (вузов, НИУ);

5. По значимости для развития науки и практики: фундаментальные, прикладные, теоретические, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР);

Целью фундаментальных исследований является получение новых законов, вскрытие связей между явлениями, создание новых теорий. Они составляют основу развития науки. Вероятность получения положительного результата – 10 %.

Целью прикладных исследований является привязка результатов фундаментальных исследований к конкретным условиям проектирования, производства. Объектом их исследования являются технические системы и новые технологии. Вероятность получения положительного результата – 20-90 %.

Целью НИОКР является создание на базе результатов прикладных исследований опытных образцов техники, новых технологических процессов.

6. По способу реализации: теоретические, экспериментальные;

В ходе теоретического исследования определяются методы и критерии исследования, задаются необходимые ограничения, описываются связи и т.д.

В ходе экспериментального исследования создается модель исследуемого объекта, снимаются и обрабатываются необходимые данные и т.д., т.е. проводится проверка теоретических исследований и их дальнейшее развитие и уточнение.

7. По длительности разработки: долгосрочные (срок исполнения более 5-ти лет), среднесрочные (1-5 лет), краткосрочные (до 1-го года);

8. По степени закрытости информации: открытые, закрытые, секретные, для служебного пользования;

9. По источнику финансирования: госбюджетные, хоздоговорные, инициативные (нефинансируемые из внешних источников).

Ссылки на статью:

Скачать полностью статью «Анализ и классификация научных исследований в психологии» можно в правом верхнем углу перейдя по нижеуказанной ссылке:

Источник: www.b17.ru

Методы научного исследования в строительстве

Таблица 4. Факторы, действующие в системе «здание – окружающая среда»

Конструктивные решения

Факторы ресурсопотребления

Факторы ресурсопроизводства (возврата)

Феноменологические редукции

Таблица 5. Факторы, действующие в системе «городское пространство – окружающая среда»

Градоэкологические факторы

Факторы инженерной подготовки и благоустройства

Социальные факторы

Феноменологические редукции

Таблица 6. Факторы, действующие в системе «расселение – окружающая среда»

Экологические подходы, выдержанные в СТП региона (района)

Феноменологические редукции

Таким образом, в строке оказывается бальная оценка силы влияния данного конкретного фактора на каждый из остальных (оценка прямых связей фактора), а в столбце получается – бальная оценка силы восприятия данным фактором влияния каждого из остальных (оценка обратных связей). Кроме того, в таблице приводятся оценка феноменологических редукций (типа «уютно», «экологично»), вызываемых действием каждого конкретно фактора. Эти пояснения относятся также ко всем остальным таблицам.

Поскольку в пространственном отношении здание может быть представлено как совокупность интерьеров, все факторы, рассмотренные в системе «Интерьер – окружающая среда», справедливы и для системы «Здание – окружающая среда», однако дополнительно необходимо рассмотреть факторы, присущие отношению здания (именно как целого) к окружающей его среде (таблица 4).

Положительные факторы взаимодействия архитектурно-градостроительной среды и природного окружения, фиксируемые на следующем пространственном уровне «городское пространство – окружающая среда», в целом раскрывают идею «экополиса» (экогорода) – «…города, созданного с учетом экологических потребностей его населения» [22] (таблица 5).

На уровне формирования пространств систем расселения основополагающим является внедрение в практику проектирования схем территориального планирования регионов и районов, как главных целеполагающих и методических документов управления пространственным развитием территорий, принципов сохранения динамического экологического равновесия данных территорий. Факторы, обеспечивающие такое равновесие, приводятся в таблице 6.

Интенсивность влияния оценивается по 4-х бальной шкале: 3 –сильное влияние, 2- среднее влияние, 1- слабое влияние, 0 – прямые и обратные связи отсутствуют. АС – активная сумма показывает активность фактора, его суммарное влияние на остальные факторы. ПС – пассивная сумма показывает восприятие фактором активности других факторов. Отношение АС/ПС показывает во сколько раз активное влияние фактора больше восприятия им влияния других факторов; по данному показателю можно ранжировать все факторы по их активности; если АС/ПС >1, то фактор является активным (действующий как управляющий), если АС/ПС

Оценка факторов в системе «интерьер – окружающая среда» показала, что самым активным фактором является «эркер» (АС/ПС =10); наличие эркера сильно влияет на все остальные факторы, действующие в этой системе; самым пассивным (зависимым) является «температурно-влажностный режим» (АС/ПС=0,43); критическим фактором является – наличие зимнего сада (АСхПС=868). Аналогичный анализ можно провести по всем таблицам 3-6.

Результатом анализа является ранжирование факторов на каждом из четырех пространственных уровнях. Что дает такое ранжирование?

Возвращаясь к обозначенной выше иерархии: интерьер – здание – городское пространство – пространство систем расселения, важно обозначить ряд архитектурно-экологических приемов и принципов – актуальнейших при формировании пространства на том или ином уровне.

1. На уровне формирования пространств интерьера это группа приемов, обеспечивающих визуальную связь внутренней и внешней среды (остекление, эркеры, атриумы), естественную освещенность, полноценный уровень солнечной радиации (в.т.ч. инсоляции), температурно-влажностный режим, шумовой режим, озеленение и др.

2. На уровне отдельного здания к приемам, реализованным на уровне составляющих это здание интерьеров (предыдущий уровень), добавляется стремление обеспечить нулевой энергетический баланс здания и применение ресурсосберегающих технологий (в.т.ч. альтернативных источников энергии).

3. На уровне городской среды на первый план выходят вопросы формирования средствами градостроительства непрерывного экологического каркаса (совокупности обводненных и озелененных незастроенных пространств), при этом каркаса достаточного мощного, обеспечивающего выход в его территориальные пределы с каждого здания, обеспечивающего условное экологическое равновесие функционирования всей городской экосистемы. На стыке третьего и четвертого уровня, т.е. на границе пространственного взаимодействия города и его природного окружения выделяются принципы функционального зонирования города с учетом направленности потоков вещества и энергии (воздушного и водного переносов, твердого стока).

4. На уровне формирования пространств систем расселения основополагающим является внедрение в практику проектирования схем территориального планирования регионов и районов территориальных принципов сохранения динамического экологического равновесия. На данном уровне можно предложить принцип выделения административно-территориальных единиц (субъектов РФ) в строгом соответствии с урбоэкологическим районированием; это значит, что в границах административно-территориальной единицы обеспечивается полное (или условное, или относительное) экологическое равновесие, т.е. природная среда региона во взаимодействии с развивающимися антропогенными структурами (производственными, расселенческими, сельскохозяйственными, рекреационными) сохраняет основные свои характеристики – достаточную фотосинтезирующую активность автотрофных растений, воспроизводство в необходимых масштабах всех своих компонентов (воды, кислорода, биомассы), способность к самоочищению и дальнейшей эволюции. Сохранение экологического равновесия в пределах административно-территориальной единицы (субъекта РФ) должно стать первой (основной) ответственностью региональной власти и миссией жизни всего общества.

Определенное теоретическое значение проведенного исследования заключается в систематизации различных и разнородных приемов, принципов, факторов и условий создания здоровой и комфортной среды по четырем пространственным уровням, а также оценка их взаимодействия с помощью метода из математической теории игр. Данный метод позволил измерить интенсивность взаимовлияния факторов, ранжировать их по степени активности/пассивности, определить управляющие и управляемые факторы, определить степень важности (критичности) факторов. Интерес представляет как сам метод оценки взаимодействия различного рода факторов, который в архитектурно-градостроительный науке почти не используется, так и результат оценки.

Именно результат оценки имеет практическое значение: ранжирование факторов, приемов, принципов, условий позволяет подойти к ним избирательно в процессе проектирования и строительства (новых и реконструкции существующих) архитектурных и градостроительных объектов. В практике проектирования и строительства в условиях ограниченности ресурсов такое ранжирование всегда целесообразно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью пособия являлось краткое в схематичной форме и, вместе с тем, понятное и простое изложение основы методологии научного исследования, показать приложение этих основ для сферы архитектурной (и градостроительной) науки. Автор считает, что в познавательном плане эффективной для уяснения основ методологии является с одной стороны различение, с другой стороны установление логической взаимосвязи понятий «методология», «методологический подход», «метод» и «методика» исследования. Материал пособия и выстроился в ключе их объяснения.

Двенадцать основных методологических подходов исследования архитектурно-градостроительной действительности, рассмотренных в пособии, отнюдь не исчерпывают всего многообразия возможных подходов. Поиск и разработка новых исследовательских подходов являются актуальным исследовательским направлением, как теории архитектуры, так и теории градостроительства.

Рассмотренный ряд исследовательских методов также не является чем-то законченным. Специфика известных (общенаучных) методов – анализ, синтез и т.д. – определяется предметом исследования и методологическим подходом, а значит, арсенал архитектурной и градостроительной науки будет пополняться новыми методами с разработкой методологических подходов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.49 – 2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскомуделу. Государственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 марта 2007 г. №29-ст)»

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 октября 2017 г. №1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» (с изменениями и дополнениями)

3. Федеральный закон «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации (с изменениями на 19 июля 2011 года)»

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.2004)(действующая редакция от 28.04.2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/

5. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. – М.: СИН-ТЕГ. – 668 с.

6. Методологические основы научного познания / Под ред. П.В. Попова. Учеб. пособие для студентов вузов.– М.: Высшая школа, 1972

7. Глазычев В.Л. Организация архитектурного проектирования М., Строийздат, 1977. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.glazychev.ru/books/oap/oap_predisl.htm

8. Кияненко К.В. Архитектура и социальное моделирование жилища. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора архитектуры / Московский архитектурный институт. Москва, 2005. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=15820094

9. Раппапорт А.Г. Концепции архитектурного пространства. Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР Центр научно-технической информации по гражданскому строительству и архитектуре. ЦНТИ. М.1988. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papardes.blogspot.com/2009/11/blog-post_28.html

10. Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 569 с.

11. Философский энциклопедический словарь / под ред. Л.Ф. Ильичева, – М.: Сов. энциклопедия, 1983. – 840 с.

12. Блауберг И.В. Становление и сущность системного подхода/И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин. — М: Наука, 1973. – 270с.

13. Большой энциклопедический словарь: [А – Я]/ Гл. ред. А. М. Прохоров. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Большая рос. энцикл.; СПб.: Норинт, 1997. – С. 1408.

14. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.– 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. – 479 с.

15. Большая советская энциклопедия. Т. 39. С.158

16. Спицнадель В.Н. Основы системного анализа: Учеб. пособие. – СПб.: «Изд. дом «Бизнесс-пресса», 2000 г. – 326 с.

17. Гутнов А.Э. Системный подход в изучении города: основания и контуры теории городского развития//Системные исследования. Методологические проблемы Сб. ст. М.: Наука, 1986. — 360 с.

18. Бабич В.Н., Кремлев А.Г., Холодова Л.П. Методология системного анализа в архитектуре// «Архитектон: Известия вузов» № 34 Июнь 2011

19. Молчанов В.М. Основы архитектурного проектирования: социально-функциональные аспекты : учеб. пособие для архитектур. спец. вузов / В.М. Молчанов; Ростов. гос. акад. архитектуры и искусства. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. — 158 с., [8] л. ил. : ил. — (Высшее профессиональное образование).

20. Микулина Е.М. Благовидова Н.Г. Архитектурная экология / Е. М. Микулина. – М.: Академия, 2013. — 250 с.: ил.

21. Глазычев В. Л. Социально-экологическая интерпретация городской среды. — М.: Наука, 1984. – 180 с..

22. Владимиров В.В. Расселение и экология / Владимиров В. В.; ред. Н. Б. Либман. – Москва: Стройиздат, 1996. – 392 с.: ил.

23. Районная планировка / Владимиров В. В., Наймарк Н. И., Субботин Г. В., Лейзерович Е. Е.[и др.]. – Москва: Стройиздат, 1986. – 326 с.: ил. – (Справочник проектировщика)

24. Яргина З.Н. Основы теории градостроительства : учебник для архитектур. спец. вузов / З.Н. Яргина [и др.]; под ред. З. Н. Яргиной. — Екатеринбург : АТП, 2014. — 316 с. С.128-129

25. Шумилкин С. М., Дергунов В. И., Шумилкина Т. В.,Чигин Е. Н. Начало архитектурной композиции. Методическая разработка по архитектурной композиции для студентов 1 курса направления «Архитектура». – Нижний Новгород: ННГАСУ, 2005.

26. Методика архитектурного анализа. Указания для выполнения практического упражнения по курсу истории архитектуры. Составил проф. Ю.Н. Герасимов, МАРХИ. Москва ,1977

27. Сосновский В. А., Русакова Н. С. Прикладные методы градостроительных исследований. М: Архитектура-С, 2006

28. Литвинов С.В. Архитектурно-планировочное развитие городов Среднего Приобья : исторический анализ и оценка : автореферат дис. . кандидата архитектуры : 18.00.04 / Литвинов Сергей Викторович; [Место защиты: С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т]. — Санкт-Петербург, 2007. — 25 с.

29. Литвинов С.В. Архитектурно-планировочное развитие городов Среднего Приобья : исторический анализ и оценка : диссертация . кандидата архитектуры : 18.00.04 / Литвинов Сергей Викторович; [Место защиты: С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун-т]. — Новосибирск, 2007. — 268 с. : ил.

30. Основы формирования архитектурно-художественного облика городов / В.Н. Белоусов, Л.Н. Кулага, В.А. Лавров, И.М. Смоляр и др.; Под ред. В.Н.

Белоусова и Л.Н. Кулаги. – М.:Стройиздат, 1981. – 192 с. ил. – в надзаг.: центр. н.-и. проект. ин-т по градостроительству.

31. Бернштейн Н.А. О построении движений. – М.: Медгиз, 1947. Репринт: М.: Изд-во СПИ, 2004.

32. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. – М.: Высшая школа, 1981.

33. Холодова Л.П. Концепты современной теории архитектуры//«Архитектон: известия вузов» № 31 Сентябрь 2010

35. Новиков А.М. Докторская дссертация? 120 с.

36. Святитель Феофан Затворник (Говоров Г.В.) Что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. – М.: Изд-во Сретенского монатыря, 2008 – 368 с. – (Духовная скровищница), С.33-34

37. Философский словарь. Под ред. И.Т. Фролова.

М., 1991, с. С. 106-107.

38. Блинкин М.Я. К вопросу об идеологии преобразований. Доклад на 3-ей Международной Научно-практической Конференции «Преобразование транспортно-коммуникационных пространств городов». Санкт-Петербург, 30.06.–06.07.2013

39. Кочергин А.Н. Методы и формы познания. – М.: Наука, 1990.

40. Архитектурные детали в русском зодчестве XVIII – XIX веков. Справочник архитектора-реставратора. КИСЕЛЕВ И. А. – М. 2005

41. Колгашкина В.А. Общественно-жилые комплексы с интегрированной деловой составляющей. Диссертация на соискание ученой степени кандидата архитектуры, Москва, МАрхи, 2014 г. С.41

42. Litvinov S.V., Kogan A.B. ECOLOGY AND ARCHECTURAL AND TOWN-PLANNING SPACE//

International Journal of Applied Engineering Research. 2016. Т. 11. № 19. С. 9894-9905.

43. Литвинов С.В Методологии реставрации памятников архитектуры и технологии информационного моделирования. Известия высших учебных заведений. Строительство. 2018. в печати.

44. СП. 13-102-2003. Свод правил. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений (принят комитетом РФ по вопросам и строительству 23.08.2003) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200034118

45. Философия науки: Словарь основных терминов. – М.: Академический проект. С. А. Лебедев. 2004.

46. History of technology // Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2016. Web. 08 янв. 2016

47. Карщеринг // https://ru.wikipedia.org/wiki/Каршеринг

48. Кластер // https://ru.wikipedia.org/wiki/Кластер_(экономика)

49. Раппапорт А.Г. Эксперимент в архитектуре // Башня и лабиринт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://papardes.blogspot.com/2016/11/blog-post_99.html

50. Кострикин Н.Д. План города как основа формирования его художественного образа: автореф. дисс. канд. архитектуры/ Н.Д. Кострикин-М.: МАрхИ, 1977.

51. Полуй Б.М. Архитектура и градостроительство в суровом климате. Экологические аспекты : учеб. пособие для архитектур. и строит. спец. вузов / Б.М. Полуй. — Ленинград : Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1989. — 300 с.

52. Сирина Д.М. Направление территориального планирования в системе макрорегиона (на примере Свердловской области): дис. … канд. архитектуры. Москва, 2017. 215 с.

Источник: findout.su

Методы научного исследования в курсовой и дипломной работе

В введении курсовой или дипломной работы среди прочих факторов необходимо перечислить методы исследования. Выбрать подходящие методы, применить их в процессе написания работы и грамотно описать во введении – задача не из лёгких. Она усложняется ещё и тем, что в каждой сфере исследования: психология, медицина, финансы, педагогика и прочие, применяются свои, узконаправленные методы. Ниже мы раскроем их сущность и назовём их общие и специальные виды.

Что такое методы исследования?

Это первый вопрос, в котором следует разобраться. Итак, методы исследования – это те шаги, которые мы выполняем на пути к цели своей работы. Это способы, которые помогают нам решить поставленные задачи.

По причине их огромного количества существуют разные классификации методов исследования, подразделения на виды, объединения в группы. Прежде всего, их принято разделять на две категории: универсальные и частные. Первая категория применима для всех отраслей знания, а вторая отличается более узкой направленностью и охватывает те методы, которые применяются строго в той или иной сфере науки.

Следующую классификацию рассмотрим более подробно и выделим их виды: эмпирические, теоретические, количественные и качественные. Далее рассмотрим методы, применимые в конкретных сферах познания: педагогике, психологии, социологии и прочих.

Эмпирические методы исследования

Этот вид основан на эмпирическом, то есть чувственном восприятии, а также на измерении с помощью приборов. Это важный компонент научных исследований во всех областях знаний от биологии до физики, от психологии до педагогики. Он помогает определять объективные законы, в соответствии с которыми происходят изучаемые явления.

Приведённые ниже эмпирические методы исследования в курсовой работе и прочих студенческих трудах вполне можно назвать основными или универсальными, потому что они актуальны для абсолютно всех областей познания.

- Изучение разнообразных источников информации. Это не что иное, как элементарный сбор информации, то есть этап подготовки к написанию магистерской диссертации или курсовой работы. Сведения, на которые вы будете опираться, можно брать из книг, прессы, нормативно-правовых актов и, наконец, из интернета. При поиске информации следует помнить, что не все находки являются достоверными (особенно в интернете), поэтому при выборке сведений следует отнестись к ним критически и обращать внимание на подтверждение и сходство материалов из разных источников.

- Анализ полученных сведений. Это этап, который идёт следом за сбором информации. Недостаточно просто найти нужный материал, нужно ещё и тщательно проанализировать его, проверить на логичность, достоверность и актуальность.

- Наблюдение. Этот метод представляет собой целенаправленное и внимательное восприятие изучаемого явления с последующем сбором информации. Чтобы наблюдение принесло желаемые плоды, необходимо подготовиться к нему заранее: составить план, набросать факторы, требующие особого внимания, чётко определиться со сроками и объектами наблюдения, подготовить таблицу, которую вы будете заполнять в процессе работы.

- Эксперимент. Если наблюдение – это скорее пассивный метод исследования, то эксперимент характеризуется вашей активной деятельностью. Для проведения опыта или серии опытов вы создаёте определённые условия, в которые помещаете предмет исследования. Далее вы наблюдаете за реакцией предмета и фиксируете результаты опытов в виде таблицы, графика или диаграммы.

- Опрос. Этот метод помогает глубже заглянуть в изучаемую проблему, задавая конкретные вопросы вовлечённым в неё людям. Опрос применяется в трёх вариациях: это интервью, беседа и анкетирование. Первые два вида устные, а последний – письменный. После выполнения опроса нужно чётко сформулировать его результаты в виде текста, диаграммы, таблицы или графика.

Теоретические методы исследования

Методы проведения исследования данного вида отличаются абстрактностью и обобщённостью. Они помогают систематизировать собранный материал для успешного его изучения.

- Анализ. Чтобы лучше понять материал, его необходимо разложить на составные единицы и подробно изучить каждую. Этим и занимается анализ.

- Синтез. Противопоставление анализу, необходимое для объединения разрозненных элементов в единое целое. К этому методу мы прибегаем, чтобы получить общее представление об изучаемом явлении.

- Моделирование. Чтобы подробно изучить предмет исследования, иногда нужно поместить его в специально созданную модель.

- Классификация. Этот метод схож с анализом, только информацию он распределяет на основе сравнения и разделяет на группы, опираясь на общие признаки.

- Дедукция. В лучших традициях Шерлока Холмса этот метод помогает перейти от общего к частному. Этот переход полезен для более глубокого проникновения в сущность изучаемого явления.

- Индукция. Этот метод – противопоставление дедукции, он помогает переходить от единичного случая к изучению цельного явления.

- Аналогия. Принцип её действия заключается в том, что мы находим определённые сходства между несколькими явлениями, а затем выстраиваем логические умозаключения о том, что и другие черты у этих явлений могут совпадать.

- Абстрагирование. Если отвлечься от ярких свойств изучаемого явления, можно выявить те его характеристики, на которые мы доселе не обращали внимания.

Количественные методы исследования

Эта группа методов помогает анализировать явления и процессы с опорой на количественные показатели.

- Статистические методы нацелены на первоначальный сбор количественных данных и дальнейшее их измерение для исследования масштабных явлений. Полученные количественные характеристики помогают выявить общие закономерности и устранить случайные незначительные отклонения.

- Библиометрические методы позволяют изучить структуру, взаимную связь и динамику развития явлений в документационной и информационной областях. Это и подсчет количества сделанных публикаций, и контент-анализ, и цитат-индекс, т.е. определение объёма цитирования различных источников. На их основе можно отследить обращаемость изучаемых документов, степень их использования в различных сферах познания. Отдельного упоминания заслуживает контент-анализ, поскольку он играет важную роль при изучении большого объёма различных документов. Его суть сводится к подсчёту смысловых единиц, которыми могут стать те или иные авторы, произведения, даты выпуска книг. Результатом исследования с помощью этого метода становятся сведения об информационном интересе населения и общем уровне их информационной культуры.

Качественные методы исследования

Методы, объединённые в этой группе, направлены на выявление качественных характеристик изучаемых явлений, чтобы на их основе мы могли раскрыть глубинные механизмы различных процессов в обществе, включая влияние средств массовой информации на сознание отдельного человека или определённые черты восприятия информации различными слоями населения. Основная область применения качественных методов – маркетинговые и социологические исследования.

Рассмотрим важнейшие методы этой группы.

- Глубинное интервью. В отличие от обыкновенного интервью, которое относится к эмпирическому виду, здесь мы говорим о такой беседе, где недостаточно краткого ответа «да» или «нет», но требуются развернутые, аргументированные ответы. Часто глубинное интервью проводится в форме свободной беседы в неформальной обстановке по заранее составленному плану, а его цель заключается в исследовании убеждений, ценностей и мотивации респондентов.

- Экспертное интервью. От глубинного аналога эта беседа отличается тем, что в роли респондента выступает эксперт, компетентный в интересующей сфере. Обладая знанием о специфических сторонах изучаемого явления, он высказывает ценное мнение и существенно способствует научному исследованию. Часто в беседах подобного рода участвуют представители власти, работники вузов, руководители и сотрудники организаций.

- Фокус-групповые дискуссии. Здесь беседа происходит не один на один, а с фокус-группой, состоящей из 10-15 респондентов, которые имеют непосредственное отношение к изучаемому явлению. Во время дискуссии её участники делятся личным мнением, опытом и восприятием предложенной темы, а на основе их высказываний составляется «портрет» социальной группы, к которой относится состав фокус-группы.

Гибкость — вы можете часто корректировать свои методы по мере развития новых знаний.

Не может быть проанализирован статистически или обобщен на более широкие группы населения.

Требуется статистическая подготовка для анализа данных.

Требуются крупные выборки.

Методы педагогического исследования

Педагогические методы исследования проводятся с помощью как универсальных, так и частных методов, необходимых для изучения конкретных педагогических явлений, а также поиска их взаимосвязи и закономерностей. Теоретические методы помогают определять проблемы, выдвигать гипотезы и оценивать собранные материалы для исследования, включая монографии по педагогике, историко-педагогические документы, методические пособия и прочие документы, имеющие отношение к педагогике. Изучая литературу по выбранной теме, мы находим, какие проблемы уже решены, а какие ещё недостаточно освещены.

Помимо теоретических, педагогическое исследование приветствует и эмпирические методы, дополняя их своей спецификой. Так, наблюдение здесь становится целенаправленным и внимательным восприятием педагогических явлений (чаще всего это обычные или открытые уроки в школах). Анкетирование и тестирование часто применяется как к учащимся, так и к педагогическому коллективу для познания сущности образовательных процессов.

Среди частных методов, которые относятся сугубо к педагогическим исследованиям, следует назвать изучение результатов деятельности учащихся (контрольных, самостоятельных, творческих и графических работ) и анализ педагогической документации (журналов успеваемости учащихся, их личных дел и медицинских карт).

Методы социологического исследования

Социологические исследования основываются на теоретических и эмпирических методах, дополненных спецификацией тематики. Рассмотрим, каким образом они преобразуются в социологии.

- Анализ различных источников для получения максимально точной информации. Здесь изучаются и книги, и рукописи, и видео, и аудио, и статистические данные. Один из видов этого метода – это контент-анализ, который трансформирует качественные факторы изучаемых источников в их количественные характеристики.

- Социологическое наблюдение. С помощью этого метода собираются социологические данные путём непосредственного изучения явления в его нормальных, естественных условиях. В зависимости от цели наблюдения оно может быть контролируемым или неконтролируемым, лабораторным или полевым, включенным или невключенным.

- Анкетирование, которое в данной сфере превращается в социологический опрос. Респондентам предлагается заполнить анкету, на основе которой в дальнейшем исследователь получает массив социальной информации.

- Интервью, то есть устный социологический опрос. В ходе прямой беседы между исследователем и респондентом устанавливаются личные психологические отношения, которые способствуют не только получению ответов на поставленные вопросы, но и изучению эмоциональной реакции респондентов на них.

- Социальный эксперимент – исследование того или иного социального процесса в искусственных условиях. Он проводится для проверки выдвинутой гипотезы и испытания способов управления сопутствующими процессами.

Методы психологического исследования

Методы исследования в психологии – это общенаучные эмпирические и теоретические, а также частные, узконаправленные. Преимущественно исследования здесь опираются на модифицированные наблюдение и эксперимент.

Наблюдение отличается определённой пассивностью исследователя, а это не всегда удобно. Поэтому для более интенсивного и глубокого изучения интересующих психических процессов применяется эксперимент, который в психологическом контексте представляет собой совместную деятельность исследователя и испытуемого (или нескольких испытуемых). Экспериментатор искусственно создаёт необходимые условия, на фоне которых по его мнению изучаемые явления максимально ярко проявят себя. Если наблюдение – это пассивный метод исследования, то эксперимент – активный, т.к. исследователь активно вмешивается в ход исследования, меняет условия его проведения.

Итак, мы просмотрели различные методы исследований, достойные не только упоминания в введении дипломной работы или курсовой, но и активного применения на практике.

Источник: kursach37.com

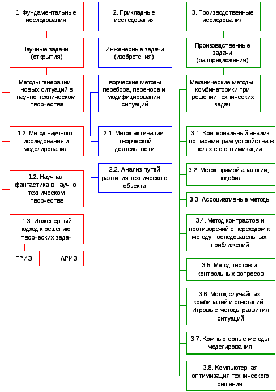

1. Классификация методов решения нтз в зависимости от характера исследований и этапов совершенствования технического объекта.

Основой магистерской диссертации согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 270800 «Строительство» являются:

Научно — исследовательская работа (НИР);

Опытно-конструкторская работа (ОКР) и технологическая

Научно – исследовательская работа(НИР) – работа поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемая с целью получения новых знаний или применения новых знаний для решения конкретных задач.

Опытно-конструкторская работа (ОКР) и технологическая работа (ТР) – это комплекс работ по разработке конструкторской и технологической документации на опытный образец изделия, по изготовлению и испытаниям опытного образца изделия. ОКР и ТР выполняют по техническому заданию.

Классификация видов научных исследований.

1.По значимости для науки и практики:

Фундаментальные (получение новых знаний)

Прикладные (применение новых знаний для решения конкретных задач)

2. По характеру исследования:

Теоретические (на основании логических выводов и умозаключений, анализа явлений)

Экспериментальные (на основе эксперимента или опыта, т.е. в управляемых условиях при активном взаимодействии с изучаемым объектом, опыт должен быть воспроизводимым)

Поисковые (это исследования по выбору идеи, представляющей интерес для общества, перспективной работы, выбор приоритетных направлений)

3. По цели исследования:

Глобальные (в планетарном масштабе)

Отраслевые (в рамках отрасли экономики)

Локальные (отдельные вопросы с учетом местных условий)

Квалификационные (подтверждение квалификации)

4. В зависимости от области науки:

Естественнонаучные (физика, химия, математика, биология)

Гуманитарные (история, лингвистика, область искусства, обществознания)

Технические (электроника, радиотехника, механика грунтов, проектирование, технология строительства, материаловедение)

5. В зависимости от отрасли экономики:

6. В зависимости от источника финансирования:

Международные (международные проекты, например, всемирный банк – World Bank)

Госбюджетные (финансирование из бюджетов разных уровней)

Хоздоговорные (финансирование частной или коммерческой организации)

Инициативные (не финансируемые из внешних источников)

Характер исследований

Характер задач

Уровень решаемых задач

Используемые методы научно-технического творчества

Методы генерации новых ситуаций в научно-техническом творчестве

Творческие методы перебора, переноса и модификации ситуаций.

Механические методы комбинаторики при решении технических задач.

Открытие– это установление неизвестных раньше, но объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, которые вносят коренные изменения в уровень научного познания.

Открытие должно быть доказано, теоретически обосновано и экспериментально подтверждено автором.

Каждое открытие характеризуется следующими признаками:

Изобретение– это вновь созданный, прежде не известный объект. Объектами изобретения являются: устройство (машины, механизмы, аппараты), способ или технология, вещество, штаммы микроорганизмов.

Каждое изобретение должно отвечать следующим критериям:

Новизна решения (т.е. сущность предложенного решения не должна быть известна ни в Российской Федерации, ни за рубежом).

Изобретательский уровень («неочевидность», т.е. изобретательский уровень подтвержден, если данное изобретение для специалиста явным образом не следует из уровня техники»).

Промышленная применимость (изобретение может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях деятельности).

Рационализаторское предложение – это техническое, организационное либо управленческое предложение, являющееся новым и полезным для данного предприятия.

Признаки рационализаторского предложения:

Полезность (признается полезным для предприятия, если его существование позволяет получить экономический, технический или иной положительный эффект).

Задача: Определить к каким видам научных исследований относится магистерская диссертация. Обосновать принятое решение.

Научно-технические задачи будут решаться в рамках выполнения научно-исследовательской работы, которой является магистерская диссертация потому, что работа будет поискового, теоретического и экспериментального характера, выполняемая с целью получения новых знаний и применения новых знаний для решения конкретных задач.

Вид научного исследования, к которому относится магистерская диссертация

По значимости для науки и практики

Решение практических проблем в строительстве и непосредственное внедрение решения в практику

По характеру исследования

Поиск и выбор решения проблемы, представляющего наибольший интерес для общества и наиболее перспективного для внедрения в практику.

По цели исследования

Направлена на подтверждения навыков ведения научно-исследовательской работы и квалификации степени магистра

В зависимости от области науки

Технология строительства дорожных покрытий

В зависимости от отрасли экономики

Технология строительства дорожных покрытий

В зависимости от источника финансирования

Без внешнего источника финансирования

По классификации методов решения НТЗ в зависимости от характера исследования и этапов совершенствования технического объекта, предложенной д.т.н. Шустовым Михаилом Анатольевичем, исследования, проводимые в рамках написания магистерской диссертационной работы, будут в большей степени соответствовать рационализаторскому предложению. Это обусловлено тем, что работа будет производиться на базе реально существующего предприятия и результат работы будет техническим и организационным предложением, являющийся новым и полезным для предприятия дорожного хозяйства.

Также исследование можно отнести и к изобретению потому, что предложенное решение является новой технологией по строительству дорожных покрытий, на данном этапе мало исследованное, требующее дальнейшей доработки и не внедренное в производство.

Источник: studfile.net