На строительных площадках многие трудности связаны с подземными водами: затопление котлованов (траншей) нарушение устойчивости их стенок, прорыв дна под воздействием напорных вод и другие. В дальнейшем, уже при эксплуатации отдельных сооружений или застроенных территорий в целом, также могут возникнуть осложнения: подтопление подвалов, коррозия бетона и других материалов, проседание поверхности земли за счет водопонижения. Поэтому оценка гидрогеологических условий является важнейшей составной частью инженерно-геологических изысканий, на основе которых ведется проектирование оснований и фундаментов.

Для целей проектирования и строительства понятие «гидрогеологические условия» можно определить как совокупность следующих характеристик водоносных горизонтов (слоёв):

1) их количество в изученном разрезе,

2) глубина залегания,

3) мощность и выдержанность,

4) тип по условиям залегания,

5) наличие избыточного напора,

6) химический состав,

7) гидравлическая связь с поверхностными водами и другие показатели режима.

Специальность: Гидрогеология и инженерная геология

Режим подземных вод изменяется как в процессе строительства, так и в период эксплуатации зданий и сооружений. Изменения могут иметь временный или постоянный характер. Наиболее часто встречаются:

• понижение уровня грунтовых вод (проходка котлованов, систематический дренаж, устройство дорожных выемок, дренирующих засыпок траншей и др.);

• снижение упоров в межпластовых водоносных горизонтах (проходка котлованов и коллекторов глубокого заложения);

• повышение уровня грунтовых вод (утечки из водонесущих сетей, «барражный» эффект фундаментов глубокого заложения, крупных подземных сооружений и т. п.);

• изменение химического состава и температуры подземных вод (утечки из сетей, антиналедные мероприятия и др.).

Понижение уровня грунтовых вод может влиять да состояние песчаных и супесчаных грунтов, вызывая как разуплотнение, так и уплотнение их.

Повышение уровня грунтовых вод вызывает увеличение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов, что приводит к уменьшению прочности и деформативных показателей.

Практически все перечисленные изменения свойств грунтов, вызванные нарушением гидрогеологических условий могут приводить к дополнительным осадкам грунтовой толщи и деформациям сооружений.

Рисунок 9. Карта фактического материала, участок №9, масштаб 1:2000.

Таблица 1. Исходные данные для построения колонок буровых скважин

№ Скв. и абсолютотметка устья

Геологический индекс слоя

Полевое описание пород

Отметка подошвы слоя, м.

Отметка уровней подземных вод

Песок крупный, средней плотности, с глубины 1,5 м, водонасыщенный

Суглинок ленточный, мягкопластичный

Песок гравелистый, плотный, водонасыщенный

Суглинок с гравием, галькой, полутвердый

Глина голубая, полутвердая

Инженерно-геодезические изыскания

Суглинок слоистый, мягкопластичный

Песок гравелистый, средней плотности, водонасыщенный

Глина голубая, тугопластичная

Суглинок слоистый, мягкопластичный

Песок гравелистый, средней плотности, водонасыщенный

Глина голубая, тугопластичная

Таблица 2. Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя

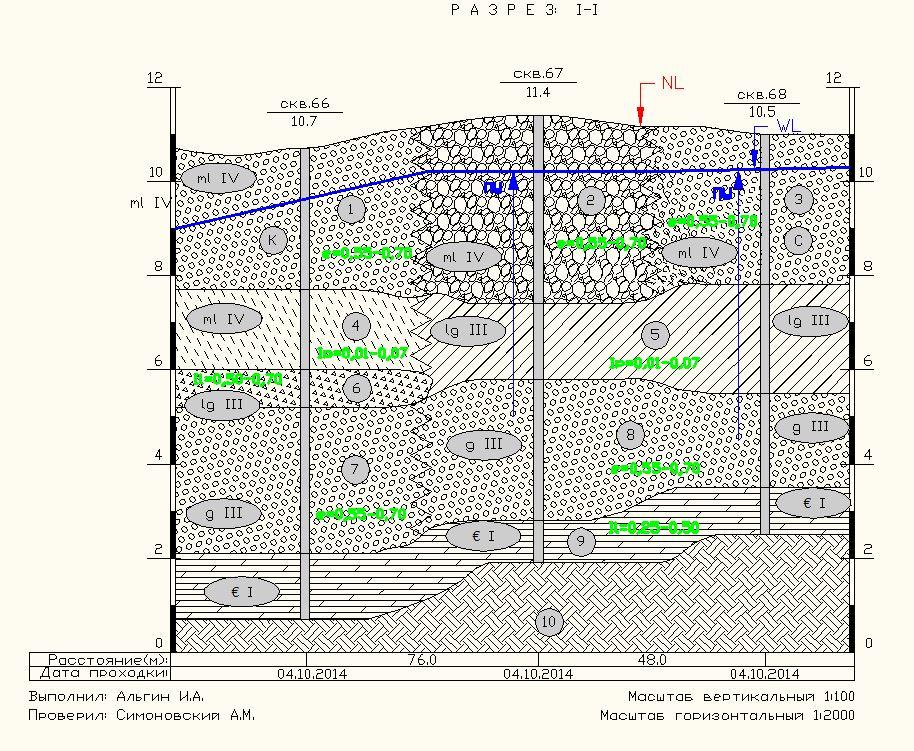

1.1. Из представленной карты практического материала делаем выводы: участок представляет собой долину, имеющую небольшой уклон в северо-восточном направлении.. Абсолютные отметки поверхности на участке: 10,7 м (скв. 66), 11,4 м (скв. 67), 10,5м (скв.68). Колебание высот на участке до 1 м.

Уклон рассчитаем по линии, проведенной вдоль скважин 66-67-68:

I67-66= (11,4 – 10,7) / 76 = 0,009

I67-68= (11,4 – 10,5) / 48 = 0,018

1.2. Строим геолого-литологический разрез по линии, проведенной через скважины 66-67-68 (рис. 2). Исходные данные для построения разреза приведены в табл. 1.

Рисунок 2. Геолого-литологический разрез.

1.3. Для верхнего грунта скв. 67 и 68. Заданы следующие результаты гранулометрического состава (табл. 2.)

Таблица 2.1 Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя

Т.к. частиц размером >0,50 мм в грунте 48 %, то этот грунт – песок гравелистый, средней плотности.

Таблица 2.2 Результаты гранулометрического анализа грунтов 1-го слоя

Т.к. частиц размером >0,10 мм в грунте 50 %, то этот грунт – песок средней крупности, средней плотности.

Далее строим график гранулометрического состава для скважин №67, №68 (рис.3). Для этого составляем вспомогательную таблицу полных остатков (табл. 3).

Таблица 3.1. Вспомогательная таблица полных остатков

Диаметры частиц, мм

Далее строим график гранулометрического состава для скважины №68 (рис.3). Для этого составляем вспомогательную таблицу полных остатков (табл. 3.2).

Таблица 3.2. Вспомогательная таблица полных остатков

Диаметры частиц, мм

Выбираем масштаб графика по оси ординат 1см – 10%, по ассо абсцисс 4 см соответствуют lg10=1

Рисунок 3.1 Суммарная кривая гранулометрического состава

Определим степень неоднородности гранулометрического состава по формуле:

Грунт неоднородный, суффозионно неустойчивый.

Определим ориентировочное значение коэффициента фильтрации k(м/сут). Для песков со степенью неоднородности меньше 5 иd10больше 0,1, он определяется по формуле:

k = Cd 2 10, (2)

где С– эмпирический коэффициент, зависящий от гранулометрического состава, С=400…1200.

В остальных случаях значение kопределяют по таблицам средних значений или экспериментально. Для заданного песка (средней крупности) определяемk=50…100 м/сут.

Высота капиллярного поднятия определяется по формуле:

hK = C/(ed10), (3)

где е – коэффициент пористости, е = 0,66 д.ед. для песка средней крупности,

С – эмпирический коэффициент, примем С = 0,3.

hK = 0,3/(0,660,025) =18,2 см.

Рисунок 3.2 Суммарная кривая гранулометрического состава

Грунт неоднородный, суффозионно неустойчивый.

Определим ориентировочное значение коэффициента фильтрации k(м/сут). Для песков со степенью неоднородности меньше 5 иd10больше 0,1, он определяется по формуле:

k = Cd 2 10, (2)

где С– эмпирический коэффициент, зависящий от гранулометрического состава, С=400…1200.

В остальных случаях значение kопределяют по таблицам средних значений или экспериментально. Для заданного песка (средней крупности) определяемk=10…30 м/сут.

Высота капиллярного поднятия определяется по формуле:

hK = C/(ed10), (3)

где е – коэффициент пористости, е = 0,66 д.ед. для песка средней крупности,

С – эмпирический коэффициент, примем С = 0,3.

hK = 0,3/(0,660,007) =0,00462 см.

Рисунок 4. Инженерно-геологические элементы.

За инженерно-геологический элемент принимают некоторый объем грунта одного номенклатурного вида, однородного по свойствам и состоянию. Этот объем может быть представлен слоем или частью слоя, линзой, прослоем, иногда целой пачкой ритмично перемежающихся слоев или прослойков.

Основанием для выделения ИГЭ служат следующие показатели свойств и состояния грунта:

— для песчаных грунтов: гранулометрический состав и коэффициент пористости;

— для глинистых грунтов: число пластичности, показатель текучести, коэффициент пористости, влажность.

Дополнительно могут быть использованы такие показатели как модуль деформации, сопротивление сдвигу и другие.

Инженерно-геологические элементы (ИГЭ) в пределах пробуренной толщи:

Песок крупный, средней плотности, (mlIV).

Песок гравелистый, средней плотности, (mlIV).

Песок средней крупности, средней плотности, (mlIV).

Супесь пылеватая, средней плотности, (mlIV).

Суглинок слоистый, мелкопластичный, (lgIII)

Суглинок ленточный, мягкопластичный, (lgIII)

Песок гравелистый, средней плотности, с гравием, (gIII)

Песок гравелистый, средней плотности, водонасыщенный, (gIII).

Глина голубая, полутвердая €1.

1.5. Коренная порода — это магматическаяилиосадочная горная порода, не подвергшаяся существенному изменениювыветриваниемиденудациейпосле выхода на земную поверхность, т.е. породы, залегающие под четвертичными отложениями.

Коренной породой в представленном разрезе является слой голубой глины (€I). Кровля слоя падает по направлению от скв. 66 (глубина залегания – 2,1 м) к скв. 68 (глубина залегания –3,5 м). Расчлененность пласта коренной породы на данном разрезе не наблюдается.

Данная коренная порода является довольно устойчивым основанием.

1.6. Категория сложности инженерно-геологических условий устанавливаем по геоморфологическим условиям и геологическим факторам: II(средней сложности).

Геоморфологические условия – площадка в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность наклонная, слабо расчлененная.

Геологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой – находится не более 4 слоев различных по литологии, залегающих наклонно, с выклиниванием. Мощностью изменяется закономерно. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине.

Гидрогеологические факторы в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой – несколько выдержанных горизонтов подземных вод, местами с не однородным химическим составом.

Источник: studfile.net

Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства

Проектирование оснований и фундаментов любого здания или сооружения предшествуют инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания на строительной площадке. Для этого проходят несколько выработок (шурфов и скважин) и уточняют характер и мощность пластов грунтов, залегающих под фундаментами проектируемого сооружения.

Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки строительства начинается с описания географического расположения площадки строительства, рельефа местности, величины и направления уклонов. Рассматривается геолого-литологические условия площадки (размещение и глубина выработок, характеристики грунтов сверху вниз с указанием мощности пластов и линз слабых грунтов, особенностей залегания, положения уровня подземных вод).

На практике грунты основания условно разделяют на прочные и слабые . К прочным относят грунты, которые могут служить основанием сооружений и обеспечивают их нормальную эксплуатацию. К ним можно отнести: крупнообломочные грунты, плотные, средней плотности пески, твердые и пластичные пылевато-глинистые грунты. К слабым относятся грунты, которые дают под нагрузкой большие деформации, неустойчивы и не могут служить основанием сооружений. Это рыхлые пески, текучие пылевато-глинистые грунты, некоторые структурно-неустойчивые грунты.

Для всех грунтов, представленных на геологическом разрезе, определяются дополнительные физико-механические характеристики, по которым производится уточнение наименования грунтов и их классификационных характеристик.

По степени уплотняемости грунта производится следующая классификация (табл. 6.4.1).

Таблица 6.4.1 Подразделение по степени уплотняемости грунта

| Плотность грунта в сухом состоянии | Подразделение по степени уплотняемости грунта | Пределы изменения |

| ρ d = ρ / 1 + ω | Сильноуплотняющийся Среднеуплотняющийся Слабоуплотняющийся Практически неуплотняющийся |

1.40≤ρ d 1.401.60ρ d >1.70 |

По коэффициенту пористости «е» выполняется оценка плотноcти сложения песков (табл. 6.4.2), свойств некоторых глинистых грунтов расчетного сопротивления грунта.

Таблица 6.4.2 Плотность сложения песчаных грунтов

| Коэффициент пористости |

Виды песков | Подразделение по плотности сложения |

||

| Плотные | Средней плотности | Рыхлые | ||

| е = ρs ρd/ρd | Пески гравелистые крупные и средней крупности Пески мелкие Пески пылеватые |

еее < 0,6 | 0,55≤е≤0,7 0,6≤е≤0,75 0,6≤е≤0,8 |

е > 0,55 е > 0,75 е>0,8 |

По степени влажности «S r » определяется насыщение водой крупнообломочных и песчаных грунтов (табл. 6.4.2).

Таблица 6.4.3 Наименование крупнообломочных и песчаных грунтов по степени влажности

| Степень влажности |

Наименование крупнообломочных и песчаных грунтов по степени влажности |

Предметы изменения |

| Sr = ωּρ s /eּρ ω ρ ω = 1 т/м3 -плотность воды |

Маловлажные Влажные Насыщенные водой |

0 < S r ≤ 0,5 0,5< S r ≤ 0,8 0,8 < S r ≤ 1 |

По показателю текучести «I ρ » устанавливается наименование глинистых грунтов (табл. 6.4.4).

Таблица 6.4.4 Виды пылевато-глинистых грунтов

| Число пластичности |

Виды глинистых грунтов |

Пределы изменения |

| I ρ = ω l — ω ρ | Супесь Суглинок Глина |

0,01 ≤ I ρ ≤ 0,07 0,07 < I ρ ≤ 0,17 I ρ >0,17 |

По величине относительной просадочности «ε sℓ » грунты подразделяются согласно табл. 6.4.5.

Таблица 6.4.5 Наименование глинистых грунтов по показателю текучести

| Показатель текучести |

Виды глинистых грунтов |

Наименование глинистых грунтов по показателю текучести |

Пределы изменения |

| I L = W – W p /W L — W p | Супесь | Твердая Пластичная Текучая |

I L 0 ≤ I L ≤ 1 I L >1 |

| Суглинки и глины | Твердые Полутвердые Тугопластичные Мягкопластичные Текучепластичные Текучие |

I L < 0 0 ≤ I L ≤ 0,25 0,25 < I L ≤ 0,5 0,5 < I L ≤ 0,75 0,75I L > l |

При определении типа грунтовых условий по просадочности по результатам лабораторных испытаний пользуются данными относительной просадочности «ε sℓ » и собственного веса грунтов «σ zg ».

Таблица 6.4.6 Наименование грунтов по относительной просадочности

| Подразделение по относительной просадочности |

Пределы изменения |

| Сильнопросадочные грунты Среднепросадочные грунты Малопросадочные грунты Непросадочные грунты |

ε sℓ > 0,08 0,04 < ε sℓ ≤ 0,08 0,01 ≤ ε sℓ ≤ 0,04 ε sℓ < 0,01 |

По результатам проведенной оценки инженерно-геологических условий строительной площадки делается вывод о том, на какие неблагоприятные факторы в совместной работе оснований и фундаментов необходимо обратить внимание в процессе дальнейшего проектирования и дать оценку в отношении возможности использования грунтов в качестве основания с учетом вероятных осадок, а также их неравномерности.

Источник: www.drillings.su

Оценка гидрогеологических условий площадки строительства и прогноз развития неблагоприятных процессов при водопонижении

На строительных площадках многие трудности связаны с подземными водами: затопление котлованов (траншей), нарушение устойчивости их стенок, прорыв дна под воздействием напорных вод и др. В дальнейшем, уже при эксплуатации отдельных сооружений или застроенных территорий в целом, также могут возникнуть осложнения: подтопление подвалов, коррозия бетона и других материалов, проседание поверхности земли за счет водопонижения. По этому оценка гидрогеологических условий является важнейшей составной частью инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологические изыскания входят в состав «Инженерных изысканий для строительства» СНиП 11-02-96), на основе которых ведется проектирование оснований и фундаментов.

Для целей проектирования и строительства понятие «гидрогеологические условия» можно определить как совокупность следующих характеристик водоносных горизонтов (слоев):1)их количество в изученном разрезе, 2)глубина залегания, 3)мощность и выдержанность, 4)тип по условиям залегания, 5)наличие избыточного напора, 6)химический состав, 7)гидравлическая связь с поверхностными водами и другие показатели режима.

Режим подземных вод изменяется в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания и сооружения. Изменения могут иметь вредный или постоянный характер. Наиболее часто встречаются:

· Понижение уровня грунтовых вод (проходка котлованов, систематический дренаж, устройство дорожных выемок, дренирующих засыпок траншей и др.);

· Снижение напоров в межпластовых водоносных горизонтах (проходка котлованов и коллекторов глубокого заложения);

· Повышения уровня грунтовых вод (утечки из водонесущих сетей, «барражный» эффект фундаментов глубокого заложения, крупных подземных сооружений и т.п.);

· Изменение химического состава и температуры подземных вод (утечки из сетей, антиналедные мероприятия и др.).

Понижение уровня грунтовых вод может влиять на состояние песчаных и супесчаных грунтов, вызывая как разуплотнение, так и уплотнение их.

Повышение уровня грунтовых вод вызывает увеличение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов, что приводит к уменьшению прочностных и деформативных показателей.

Практически все перечисленные изменения свойств грунтов, вызванные нарушением гидрогеологических условий, могут приводить к дополнительным осадкам грунтовой толщи и деформациям сооружений.

Исходные данные

Описание колонок буровых скважин № 8, 9, 11

| Номер скважины и абсолютная отметка устья | Номер слоя | Индекс слоя | Полевое описание породы | Отметка подошвы слоя, м | Отметка уровней подземных вод |

| 47,5 | (m-l) IV (m-l) IV gIII gIII O1 | Песок мелкий, рыхлый, водонасыщенный Супесь пылеватая, пластичная Суглинок с гнездами песка мелкого, мягкопластичный Суглинок с гравием, полутвердый Известняк трещиноватый | 46,5 45,6 40,2 37,0 35,5 | 46,0 46,2 | |

| 50,2 | (m-l) IV lg III O1 | Определяемая порода Суглинок неяснослоистый, мягкопластичный Известняк трещиноватый | 45,5 44,2 42,2 | 49,3 49,4 43,3 48,9 | |

| 47,0 | (m-l) IV gIII O1 | Песок пылеватый, средней плотности, водонасыщенный Суглинок с гравием, пластичный Известняк трещиноватый | 43,0 36,1 35,0 | 46,2 46,4 |

Результаты гранулометрического анализа грунтов первого водоносного слоя.

| Номер участка | Номер скважины | Галька >100 | Гравий 10-2 | Песчаные | Пылеватые | Глинис-тые |

| 2-0,5 | 0,5-0,25 | 0,25-0,1 | 0,1-0,05 | 0,05-0,01 | 0,01-0,005 | |

| — | — |

По данным гранулометрического анализа это песок пылеватый.

Результаты химического анализа грунтовых вод

| Номер скважины | Са | Mg | K+Na | SO4 | Cl | HCO3 | CO2CB | pH |

| мг/л | ||||||||

| 7,5 |

Сведения о физико-механических свойствах грунтовпервого водоносного слоя и первого водоупора

| Грунт | Индекс слоя | Плотность,т/м 3 | Число пластичности Ip, д.ед. | Показатели пористости, д.ед. | Модуль деформации Е, МПа | Содержание ОВ*, % | Степень разложения торфа D,% | |

| ρs | ρ | n | e | |||||

| Песок пылеватый | (m-l) IV | 2,65 | 1,80 | — | 0,35 | 0,53 | 9-12 | — |

| Суглинок ленточный | lg III | 2,72 | 1,92 | 0,16 | 0,55 | 0,90 | 6-12 | — |

*ОВ – органическое вещество

Плотность грунта ρ, т/м 3 — отношение массы грунта, включая массу воды в его порах, к занимаемому объему вместе с порами.

Плотность минеральной части грунта ρs, т/м 3 -отношение массы сухого грунта к объему только твердой его части, исключая объем пор.

Число пластичности Ip, д. ед. — разность влажностей, соответствующая двум состояниям грунта: на границе текучести WL и на границе раскатывания Wp. WL и Wp определяют по ГОСТ 5180.

Показатель пористости n, д. ед. — отношение объема пор к полному объему образца грунта.

Показатель пористости е, д. ед. — отношение объема пор в образце грунта к объему, занимаемому его твердыми частицами — скелетом.

Модуль общей деформации Е, МПа – характеристика деформируемости грунта.

Степень разложения торфа D, %- характеристика, выражающаяся отношением массы бесструктурной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты и мелкие частицы негумицированных остатков растений, к общей массе торфа. Определяется по ГОСТ 10650.

Сведения о параметрах объектов и их размещения в пределах площадки

Скважина 9 — котлован (глубина — 4,7 м, длина — 10 м, ширина — 20 м)

Скважина 9 — траншея (глубина — 2 м, длина — 150 м, ширина 1 м)

Аналитический блок

Характеристика рельефа площадки

Территория рассматриваемого участка представляет собой фрагмент пологого склона в пределах абсолютных отметок от 37,4 до 50,8 м, спускающегося с северо-запада на юго-восток под углом 6 0 .

Карта гидроизогипс

Карта гидроизогипс. Сечение 1м

По карте определены:

· Направление потока: юго-восточное

· Характер потока: радиальный

· Величина гидравлического градиента на участках с максимальным и минимальным перепадом уровней грунтовых вод:

· Скорость потока на участках с максимальным и минимальным перепадом уровней грунтовых вод:

Схема котлована и траншеи

Строительное водопонижение применяется для снижения уровня грунтовых вод и величины избыточного напора межпластовых.

Применяем принудительный способ водопонижения – откачка воды из котлована, траншеи.

Схема водопритока к несовершенной выемке (траншея) — А и совершенной выемке (котлован) – Б

Котлован — совершенный тип (дно врезается в водоупор)

Траншея — несовершенный тип (дно траншеи не доходит до водоупора)

· Характер потока: формируется в процессе водопонижения вокруг выемки, зависит от соотношения ее сторон: l/b, где l — длина, b — ширина:

Для котлована: котлован короткий, поток радиальный;

Для траншеи: траншея длинная, узкая, поток плоский.

Фильтрационный выпор

Фильтрационного выпора не будет так как котлован совершенного типа.

Заключение

Участок № 2 представляет собой холмистую местность.

Проанализировав геолого-литологический разрез и состав выемок буровых скважин, можно сделать следующие выводы:

1. количество водоносных горизонтов -2

2. по условиям залегания присутствуют грунтовые и межпластовые воды

3. водовмещающие слои: известняк трещиноватый

4. водоупорные слои: суглинки

По результатам расчетов суффозионный вынос невозможен.

По данным химического анализа вода бикарбонатно-магниевая, пресная. По отношению к бетону агрессивна по бикарбонатному и едко щелочному показателю.

По СП 1-195-97 сделан вывод о категории сложности инженерно-геологических условий строительной площадки. Категория сложности участка по:

-геоморфологическим условиям — простая

— геологическим факторам — средней сложности

— гидрогеологическим факторам — средней сложности

У скважины №9 имеется напорный водоносный горизонт, и дно выемки неустойчиво.

При водопонижении следует укрепить стенки траншеи и организовать от-качку воды прорывающейся через дно траншеи из приямка насосом. Так же предусмотреть мероприятия по защите бетонных конструкций фундамента от воздействия грунтовых вод, в связи с агрессивностью по бикарбонатному и едко щелочному показателям.

К необходимым защитным мероприятиям можно отнести внимательный подбор состава цемента (для защиты от разрушения фундаментов зданий и сооружений грунтовыми водами).

Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, имеют ограниченное распространение и не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов.

Можно сделать вывод, что данный участок пригоден для строительства зданий, сооружений и прокладки инженерных сетей.

Список использованной литературы

1. Зеленкова Н.И., Челнокова В.А. Оценка гидрогеологических условий площадки строительства. СПб., 2003.

2. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. М., 2000.

3. СП 1-195-97. Свод правил для инженерных изысканий в строительстве. М., 1998.

Оценка гидрогеологических условий площадки строительства и прогноз развития неблагоприятных процессов при водопонижении

Выполнил студент гр. 4-С-2

Оглавление

1.Исходные данные………………………………………………………………. 6

1.1. Карта фактического материала………………………………………………. 6

1.2. Описание колонок буровых скважин…..……………………………………. 7

1.3. Геолого-литологические колонки опорных скважин…………………………8

1.4. Результаты гранулометрического анализа……………………………………11

1.5. Результаты химического анализа грунтовых вод…………………………….11

1.6. Сведения о физико-механических свойствах грунтов.……………………. 11

1.7. Сведения о параметрах объектов и их размещения в пределах площадки. 12

2.Аналитический блок…………………………………………………………. 13

2.1. Определение и классификация пропущенных слоев………………………..13

2.2. Характеристика рельефа площадки…………………………………………..14

2.3. Геолого-литологический разрез……………………………………………. 14

2.4. Выделениеинженерно-геологических элементов (ИГЭ)………………. ….17

2.5. Гидрогеологическое строение площадки…………………………………….18

2.7. Химический состав подземных вод и оценка агрессивности воды по отношению к бетону………………………………………………………………..20

3.Гидрогеологические расчёты притоков воды при водопонижении……. 23

3.1. Схема котлована и траншеи…………………………………………………. 23

3.2. Расчёт притока воды к совершенным выработкам (котлован)……………. 24

3.3. Расчёт притока воды к несовершенным выработкам (траншея). 24

4.Прогноз последствий водопонижения………………………………….…….26

4.1. Прогноз суффозионного выноса…………………………………………. …26

4.2 Мероприятия для устранения суффозии……………………………………. 27

4.4. Прогноз оседания земной поверхности при снижении уровня грунтовых вод…………………………………………………………………………….……..27

4.5. Прогноз воздействия напорных вод на дно котлована (траншеи)………….28

Список использованной литературы…………………………………………. 32

Введение

На строительных площадках многие трудности связаны с подземными водами: затопление котлованов (траншей), нарушение устойчивости их стенок, прорыв дна под воздействием напорных вод и др. В дальнейшем, уже при эксплуатации отдельных сооружений или застроенных территорий в целом, также могут возникнуть осложнения: подтопление подвалов, коррозия бетона и других материалов, проседание поверхности земли за счет водопонижения. По этому оценка гидрогеологических условий является важнейшей составной частью инженерно-геологических изысканий (инженерно-геологические изыскания входят в состав «Инженерных изысканий для строительства» СНиП 11-02-96), на основе которых ведется проектирование оснований и фундаментов.

Для целей проектирования и строительства понятие «гидрогеологические условия» можно определить как совокупность следующих характеристик водоносных горизонтов (слоев):1)их количество в изученном разрезе, 2)глубина залегания, 3)мощность и выдержанность, 4)тип по условиям залегания, 5)наличие избыточного напора, 6)химический состав, 7)гидравлическая связь с поверхностными водами и другие показатели режима.

Режим подземных вод изменяется в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания и сооружения. Изменения могут иметь вредный или постоянный характер. Наиболее часто встречаются:

· Понижение уровня грунтовых вод (проходка котлованов, систематический дренаж, устройство дорожных выемок, дренирующих засыпок траншей и др.);

· Снижение напоров в межпластовых водоносных горизонтах (проходка котлованов и коллекторов глубокого заложения);

· Повышения уровня грунтовых вод (утечки из водонесущих сетей, «барражный» эффект фундаментов глубокого заложения, крупных подземных сооружений и т.п.);

· Изменение химического состава и температуры подземных вод (утечки из сетей, антиналедные мероприятия и др.).

Понижение уровня грунтовых вод может влиять на состояние песчаных и супесчаных грунтов, вызывая как разуплотнение, так и уплотнение их.

Повышение уровня грунтовых вод вызывает увеличение влажности и индекса текучести у пылевато-глинистых грунтов, что приводит к уменьшению прочностных и деформативных показателей.

Практически все перечисленные изменения свойств грунтов, вызванные нарушением гидрогеологических условий, могут приводить к дополнительным осадкам грунтовой толщи и деформациям сооружений.

Источник: zdamsam.ru