Принцип работы Под машинами для производства земляных работ здесь подразумеваются машины для разработки и засыпки подводных траншей.

Подводные траншеи разрабатываются земснарядами, скреперными установками, экскаваторами, подводными трубозаглубителями и другими механизмами.

Выбор применяемого оборудования определяется характером водной преграды: типом разрабатываемого грунта, глубиной и шириной водоема, параметрами подводной траншеи, гидрологическим режимом водной преграды и т. д. Земснаряды используются обычно для разработки подводных траншей при сооружении переходов трубопроводов через судоходные реки.

Для разработки траншей при строительстве переходов чз несудоходные реки часто применяются канатно-скреперные установки, а также более производительные скреперно-землесосные установки.

Разработка подводных траншей по дну малых рек часто выполняется спаренными одноковшовыми экскаваторами, оснащенными рабочим оборудованием драглайн 1 пли независимыми экскаваторами с предварительным сужением русла реки с обоих берегов при помощи бульдозера путем перемещения в русло земляных насыпей и последующим размещением на них экскаваторов- В последнем случае расстояние между насыпями должно быть таким, чтобы ковш драглайна заходил с каждой стороны на 1,5—2 м за середину оставшейся ширины русла.

Лк 2. Условия для переговоров с подрядчиками и контрактные механизмы управления. Константин Уланкин

В. Машины циклического действия для разработки траншей и котлов. Определение усилий копания. Определение производительности

Землеройные машины циклического действия – это одноковшовые экскаваторы, которые производят разработку грунта с погрузкой его в транспортные средства или навымет (выгрузку в отвал).Одноковшовые строительные экскаваторы являются наиболее распространенным видом землеройных машин. Они служат для разработки грунта и перемещения его в отвал или дЛя погрузки в транспортные средства. Разрабатывают они грунты I-IV групп и разрыхленные мерзлые или скальные грунты. Кроме того, экскаваторы применяют на сваебойных, погрузочно-разгрузочных, монтажных и других работах, используя различные виды сменного рабочего оборудования. По назначению одноковшовые экскаваторы подразделяют на универсальные и специальные.

Различают производительность теоретическую (конструктивную), техническую и эксплуатационную.

Теоретическая производительность, м3/ч, определяется по формуле: П = q · n, где q — геометрическая вместимость ковша; n — конструктивно возможное (расчеrnое) число рабочих циклов в час. Техническая производительность, м3/ч, определяется по формуле: П =q·n ·Кг, где n — наибольшее возможное число циклов в минуту при данных условиях работы; Кг — коэффициент влияния фунта, Кг= Kн ·Kp,где Кн — коэффициент наполнения; Кр — коэффициент разрыхления. Эксплуатационная производительность в отличие от технической учитывается при использовании экскаватора в зависимости от времени и квалификации машиниста: П=Пт·Кв·Км , где Кв — коэффициент, зависящий от использование экскаватора по времени; Км — коэффициент, зависящий от квалификации машиниста.

Лекция 1.2 | Основа машины Голдберга: простые механизмы | Анатолий Шперх

В. машины для бестраншейной прокладки трубопроводов под дорогами

Принята следующая классификация методов бестраншейной прокладки трубопроводов: прокол; продавливание; проталкивание; бурение.

При проколе грунт разрушается непосредственно конусным наконечником, которым снабжена в этом случае труба-кожух. При продавливании грунт поступает в трубу и разрушается ручным или механизированным способом уже внутри нее, а в остальных случаях проходки — перед забойным концом трубы-кожуха. Машины для бестраншейной прокладки трубметодами прокола Процесс прокола характеризуется вдавливанием в грунт металлической трубы, снабженной на забойном конце конусным наконечником. Наконечник смещает грунт в радиальном направлении, образуя вокруг передвигающейся трубы уплотненную зону, радиус которой зависит от свойств грунта и диаметра наконечника.

В зависимости от характера приложения внешней напорной силы различают следующие методы прокола: статический, вибрационный, виброударный.

В. Сваебойные машины

Существующие сваебойные молоты подразделяются по роду привода на механические или подвесные, пневманические, дизельные и электрические (вибромолоты).

По принципу использования энергии привода различают молоты простого и двойного действия. В молотах простого действия энергия привода необходима только для подъема ударной части, а падение ее совершается под действием собственного веса. В молотах двойного действия энергия привода идет и на движение ударной части вниз, увеличивая ее скорость и, следовательно, силу удара. К молотам простого действия относятся механические, дизельные и паровоздушные одиночного действия; к молотам двойного действия — паровоздушные двойного действия.

Главным определяющим параметром молотов простого действия является вес ударной части, молотов двойного действия и вибромолотов — энергия удара.

Механические или подвесные молоты являются простейшим типом сваебойных молотов. Молот представляет собой чугунную или стальную болванку, имеющую вверху петлю для сцепления с подъемным канатом и направляющие захваты для удержания и направления молота в стрелах копра. Принцип действия молота заключается в попеременном подъеме его с помощью лебедки на некоторую высоту и свободном падении на голову сваи.

В паровоздушных молотах в качестве источника энергии используется пар или сжатый воздух с давлением 0,7—0,8 МПа.

Паровоздушный молот простого действия с ручным управлением. В молотах простого действия пар или сжатый воздух только поднимает на некоторую высоту (1,5—2 м) ударную часть молота, т. е. цилиндр, затем происходит выхлоп пара или воздуха и цилиндр падает под действием собственного веса, нанося удар по свае.

В молотах простого действия с полуавтоматическим управлением в отличие от молотов с ручным управлением выхлоп пара или сжатого воздуха благодаря специальному устройству происходит автоматически. Управление впуском пара (сжатого воздуха) в цилиндр молота после выхлопа и удара цилиндра по свае остается ручным. В большинстве конструкций у паровоздушных молотов двойного действия ударной частью является поршень.

Молоты двойного действия весьма эффективны при забивке элементов с малым лобовым сопротивлением, каковыми являются деревянный и стальной шпунт, балки, железобетонные трубчатые сваи с открытым концом, металлические трубы.

Большим преимуществом молотов двойного действия является их способность забивать сваи под водой. Для этого молот снабжается шлангом для выхлопа отработанного воздуха, один конец которого крепится к выхлопному отверстию молота, а другой—выводится выше уровня воды.

Дизель-молот работает по принципу двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Источником энергии служит маловязкое дизельное топливо.

Выпускаются дизель-молоты двух типов — трубчатые и штанговые.

Вибромолоты относятся к молотам ударно-вибрационного действия, в которых вертикально направленные колебания, создаваемые вибровозбудителем и передаваемые погружаемой свае, сочетаются с периодическими ударами по ней. Известны конструкции, в которых в качестве привода вибровозбудителя используются электродвигатели и двигатели внутреннего ТРН2601 сгорания. Однако преимущественное распространение получили вибромолоты с электроприводом. Вибромолоты применяются главным образом на забивке металлического шпунта, стальных труб и в отдельных случаях железобетонных свай в слабые грунты.

Башенные краны

Башенным краном называют поворотный кран со стрелой, закрепленной в верхней части вертикально расположенной башни. Вследствие Г-образной компоновки кран этого типа полностью охватывает строящееся здание, обеспечивая подачу материалов и оборудования в любую его точку.

Рис. 3. Общий вид башенного крана:

1 — ходовая тележка; 2 — поворотная платформа; 3 — башня; 4 — стрела; 5 — противовес

Стреловые самоходные краны

Стреловые самоходные краны представляют собой стреловое крановое оборудование (чаще всего полноповоротного типа), смонтированное на самоходном гусеничном или пневмоколесном ходу.

По типу ходового оборудования краны классифицируют на гусеничные и пневмоколесные.

Управление крановыми механизмами осуществляется из кабины машиниста, расположенной на поворотной платформе, а их привод — от двигателя автомобиля. Все большее распространение получают автокраны с многомоторным приводом крановых механизмов. Им свойственны следующие преимущества: способность совмещать любые рабочие операции, обеспечение малых скоростей посадки груза, простота и легкость управления краном.

В качестве приводных индивидуальных двигателей применяются электро — и гидродвигатели.

Монтажные захваты

При погрузке и разгрузке, а также при выполнении монтажных работ, предшествующих сварке трубопровода в «нитку»; трубы и плети поднимают с помощью полуавтоматических и автоматических клещевых захватов.

Полуавтоматический клещевой захват (рис. 4.14) состоит из следующих основных деталей: корпуса 8 с приваренными к нему двумя крюками 6, двух рычагов 5, 7 с лапами, двух звеньев 4, кольца 2 с приваренными к нему ручкой 1 и штырей 3. Рычаги с корпусом соединены шарнирно при помощи осей 9 таким образом, что центр тяжести каждого рычага сдвинут относительно соответствующей оси к центру захвата.

Вследствие этого, если мы наденем кольцо на крюк трубоукладчика и начнем поднимать захват, поставленный корпусом на трубу, то рычаги начнут поворачиваться вокруг своих осей и сближать лапы, прочно охватывая и поднимая трубу. Если же мы опустим трубу на землю и будем продолжать опускать крюк, то рычаги лягут на корпус захвата, разведя лапы и опустив трубу.

При новом подъеме они снова охватывают трубу и начнут ее поднимать. Чтобы этого не произошло, рабочий, взявшись рукой за рукоятку кольца 2 при лежащих на корпусе рычагах, должен повернуть кольцо, заведя штыри 3 в зев крюков, расположенных в центральной части корпуса. В этом случае подъем захвата будет производиться при воздействии кольца не на рычаги, а непосредственно на корпус.

Захват будет поднят в открытом положении и установлен сверху на следующую трубу. Рабочий, снова взявшись за рукоятку, повернет кольцо и выведет штыри из-под крюков корпуса. Теперь при подъеме рычаги охватят лапами трубу и поднимут ее. Таким образом, открытие и закрытие захвата производятся автоматически, а фиксация открытого положения осуществляется вручную рабочим путем поворота кольца, поэтому кольцевой захват этого типа называется полуавтоматическим.

В. МАШИНЫ ДЛЯ ГНУТЬЯ ТРУБ

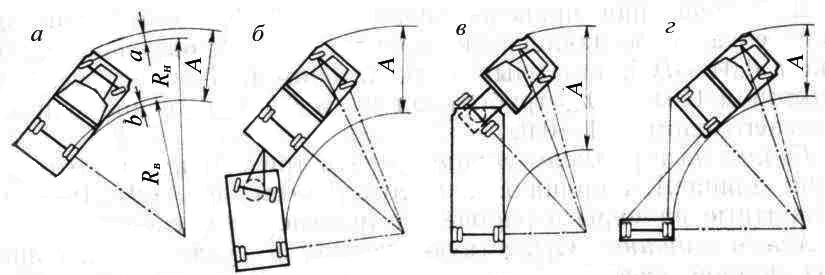

Трубогибочные станки предназначены для изготовления криволинейных вставок (колен) из стальных тонкостенных труб методом холодного гнутья (гнутья без нагрева). Станки могут работать как на трубосварочной базе (централизованное изготовление колен), так и непосредственно на трассе у мест монтажа трубопровода (изготовление колен по месту). Для транспортировки по трассе станки некоторых модификаций снабжены колесным или гусеничным ходом. Конструктивная схема всех станков, применяемых при строительстве магистральных трубопроводов, одинакова (рис. 4.18).

Последовательность операций при гнутье труб изображена на рис. 4.19. Подготовленную для гнутья трубу 4 или плеть укладывают на упорный и гибочный ложементы при помощи трубоукладчика. Подняв упорный ложемент 2 в рабочее положение первого гибочного цикла и закрепив его (рис. 4.19, а), поднимают гибочный ложемент 3, обкатывая его вместе с трубой (плетью) вокруг формующего лекала 1 (рис.

4.19,6). По окончании первого гиба опускают гибочный и упорный ложементы в исходное положение. Труба при этом несколько уменьшает свою кривизну за счет восстановления упругой деформации.

Затем трубу перемещают в сторону упорного ложемента, выводя ее изогнутый участок за пределы рабочей зоны формующего лекала, и, подняв и закрепив упорный ложемент в рабочем положении второго гибочного цикла (рис. 4.19,8), производят второй гиб (рис. 4.19,г). Циклы повторяются (рис. 4.19,д) до получения необходимого угла изгиба трубы.

При этом рабочее положение упорного ложемента изменяется в течение трех первых гибочных циклов, оставаясь в дальнейшем постоянным. По окончании гнутья трубу снимают со станка с помощью трубоукладчика.

Гнутье тонкостенных труб осложняется возможностью потери местной устойчивости формы их стенок в зоне сжатия с образованием гофр и вмятин. Для ликвидации этого отрицательного эффекта применяют гидравлические или пневматические разжимные элементы — дорны, вводимые внутрь трубы на участке ее формования.

Дорн представляет собой приспособление, предназначенное для увеличения устойчивости стенок трубы 1 при гнутье

Наполнительные агрегаты

Наполнительный агрегат состоит из двигателя, муфты сцепления и центробежного насоса. Между муфтой сцепления и центробежным насосом при необходимости устанавливается редуктор или коробка передач.

Опрессовочные агрегаты

Основным отличием опрессовочного агрегата от наполнительного является установка на нем насоса поршневого (плунжерного) типа вместо насоса центробежного типа.. Рассмотрим конструкцию широко применяемого насоса 9Т. Это двухпоршневой горизонтальный насос двойного действия. Его приводная часть размещена в корпусе-станине и включает приводной горизонтальный вал с глобоидным червяком, который находится в зацеплении с бронзовым венцом червячного колеса. Оно выполнено заодно с коренным двухколенным валом.

в. Общестроительные и специальные машины. Классификация машин

Машиной называется механическое орудие производства, представляющее собой сочетание механизмов, осуществляющих определенные целесообразные движения для преобразования энергии полезной работы.

Машины можно разделить на следующие два класса:

1) машины-двигатели, преобразующие различные виды механическую;

2) рабочие машины, получающие необходимую им механическую энергию от двигателя приводящего в движение исполнительный орган машины, при помощи которого машина изменяет состояние, форму или положение обрабатываемого сырья, материала или предмета.

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИН:

Все машины и механизмы, применяемые на строительстве магистральных трубопроводов, можно разделить на общестроительные и специальные.

Общестроительные машины имеют широкое применение и могут быть использованы на строительстве любого объекта (например, бульдозер). Специальные машины предназначены в основном для строительства магистральных трубопроводов (например, роторный траншейный экскаватор).

По своему назначению все эти машины могут быть объединены и следующие основные группы:

1) машины для производства земляных работ: бульдозеры, экскаваторы, траншеезасыпатели, буровые установки и т. д.;

2) труботранспортные и транспортные машины: трубовозы, плетевозы, болотоснегоходы

3) монтажные машины: трубоукладчики, трубогибочные установки, такелажные риспособления

4) машины и оборудование для сварки трубопроводов: установки для дуговой, контактной и других видов сварки;

5) машины для выполнения подводно-технических работ: земснаряды, лебедки для протаскивания дюкера и т.д.;

6) машины для очистки и изоляции трубопроводов: установки для приготовления битумной мастики и ее транспортировки, очистные и изоляционные машины и т. д.;

7) машины для испытания трубопроводов: наполнительные и опрессовочные агрегаты.

Все эти машины могут быть также классифицированы: по характеру рабочего процесса:

1) машины периодического (циклического) действия;

2) машины непрерывного действия;

по применяемому типу двигателя:

1) машины с двигателем внутреннего сгорания;

2) машины с электрическим двигателем;

3) машины с пневматическим двигателем;

4) машины с гидравлическим двигателем;

5) машины с комбинацией двигателей различных типов;

по степени мобильности :

1) машины, которые не могут быть перемещены с места на место без демонтажа;

2) машины, которые могут перевозиться в кузовах автомобилей, прицепах или на буксире без демонтажа;

3) самоходные машины.

2в.Основными требования предъявляемые к машинам и оборудованию

Конструктивные требования заключаются в том, что машина должна быть высокопроизводительной, надежной, долговечной, удобной в управлении, обладать хорошей маневренностью и быть приспособленной к изменению в определенных пределах условий работы. Кроме того, машина должна быть достаточно простой в обслуживании и ремонте. Ее монтаж и демонтаж, а также замена деталей не должны вызывать затруднений. В конструкции машины должны быть максимально использованы унифицированные узлы, нормализованные и стандартные детали, что значительно снижает стоимость машины, повышает ее надежность и облегчает ремонт машины.

Машина должна быть транспортабельной. Ее переброска с объекта на объект не должна вызывать поломки деталей ходовой части машины. При транспортировке на железнодорожной платформе машина должна вписываться в железнодорожный габарит.

При транспортировке своим ходом, на буксире или в погруженном состоянии на трейлере машина должна свободно проходить под мостами, линиями электропередач и другими сооружениями. Конструкция машины должна быть рациональна. Требование рациональности относится к каждой ее детали. Машина должна быть по возможности проста (что нельзя смешивать с примитивностью).

Минимально возможной металлоемкости. Конструкция машины должна быть выполнена также таким образом, чтобы при ее изготовлении и сборке можно было применять прогрессивную технологию.

Эксплуатационные требования. Качество работ должно быть высоким. Машина должна быть дешева, более производительна, чем предшествующие модели, расходовать меньше энергии на единицу объема выработанной продукции.

Машины, предназначенные для работы в районах с холодным климатом, должны сохранять работоспособность в условиях низких температур до —60° С, при повышенной скорости ветра, снежных заносах, обледенении и полярной ночи. С этой целью в конструкции таких машин должны быть использованы соответствующие марки стали с соответствующей термообработкой, обеспечивающие высокие показатели ударной вязкости при низких температурах.

Сварные соединения должны выполняться конструктивно и технологически с учетом предотвращения их хрупких разрушений.

Электротехническое и другое оборудование этих машин должно иметь морозо- и влагостойкое исполнение.

В гидравлических системах, а также системах жидкостного охлаждения должны применяться соответствующие низкотемпературные рабочие и охлаждающие жидкости.Конструкция ходовой части должна обеспечить эксплуатацию машин на скальных и мерзлых грунтах, обледенелых и заснеженных дорогах, а также заболоченных участках.

При создании новой машины большое внимание должно уделяться обеспечению условий, благоприятных для работы водителя машины.

К этим требованиям относятся:

1) наличие удобного сидения, хорошего обзора и освещения фронта работ и рабочего органа;

2) удобство пользования рычагами, кнопками и педалями управления;

3) устранение вибрации и шума в зоне рабочего места;

4) надежная защищенность рабочего места от пыли и отработанных газов;

5) поддержание благоприятного температурного режима в кабине водителя путем искусственного нагрева или охлаждения воздуха.

3в. Понятие о произв-ти машин. Опред. расчетнотеоретической и экспл-й произв-ти машин

Представляет собой производительность, определяемую расчетными параметрами машины без учета простоев. Расчетные параметры определяются работой на расчетных скоростях рабочих движений, при расчетном значении нагрузок на рабочем органе и с условным материалом. Величина этой производительности постоянна для данной машины и изменяется лишь с изменением ее конструкции (кинематики). Единица производительности землеройных машин может быть также выражена в лилейных единицах (линейная производительность) м/ч и км/ч (например, длина отрытой или засыпанной траншеи).

Расчетно-теоретическая производительность не отражает истинных условий работы машины, ее надежности и долговечности. Она используется только для предварительного сопоставления данных вновь разрабатываемых машин с данными уже существующих.

Техническая производительность — это максимально возможная производительность в данных конкретных условиях. Она определяется по объему выполненных работ в течение часа непрерывной работы машины при максимальном использовании мощности двигателя и передовой технологии. Техническая производительность может быть определена и расчетным путем: умножением расчетной производительности Пр на соответствующий коэффициент, определенный практикой и учитывающий влияние различных факторов. Такими факторами являются степень заполнения ковша и разрыхление грунта, снижение мощности двигателя и т. д.;

Эксплуатационная производительностьпредставляет собой фактическую производительность машины с учетом всех перерывов в работе: случайных и запланированных. Она учитывает использование машины по времени е течение смены и равняется произведению технической производительности на коэф. использ-ия машины во времени.

Эксплуатационная производительность за смену называется сменной производительностью. Это основной показатель, применяемый в технико-экономических расчетах.

Важным технико-эксплуатационным качеством машины является ее маневренность. Под этим термином понимается способность машины разворачиваться вытесненных условиях на минимальной площади. Одним из показателей маневренности является ширина полосы движения машины.

Ширина полосы движения машины характеризует возможность ее перемещения по узким извилистым дорогам или возможность Движения по дорогам с интенсивным движением.

Под шириной полосы движении понимается полоса местности, в которую вписывается машина при повороте. Она зависит от расположения колес машины, ее длины и ширины.

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.

Источник: cyberpedia.su

Классификация машин для строительства магистральных трубопроводов

Машина (франц. machine, лат. machina) — устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или облегчения физического и умственного труда (Крайнев, 1981).

В строительном деле можно выделить следующие группы машин:

- машины-двигатели, преобразующие различные виды энергии в механическую;

- рабочие машины, получающие необходимую им механическую энергию от двигателя, приводящего в движение исполнительный орган машины, при помощи которого машина изменяет свойства, состояние, форму или положение обрабатываемого сырья, материала или предмета;

- машины-генераторы, преобразующие подводимую — ним механическую энергию двигателя в энергию потока жидкости или газа (различные виды насосов, компрессорные машины и др.).

При помощи машин, являющихся средством производства материальных благ, обеспечивается многократное увеличение производительности труда и повышение её безопасности.

2. Общая классификация машин

Все машины и механизмы, применяемые на строительстве и ремонте магистральных трубопроводов, можно разделить на общестроительные и специальные.

Общестроительные машины имеют широкое применение и могут быть использованы на строительстве любого объекта (например, бульдозер). Специальные машины предназначены в основном для строительства магистральных трубопроводов (например, роторный траншейный экскаватор).

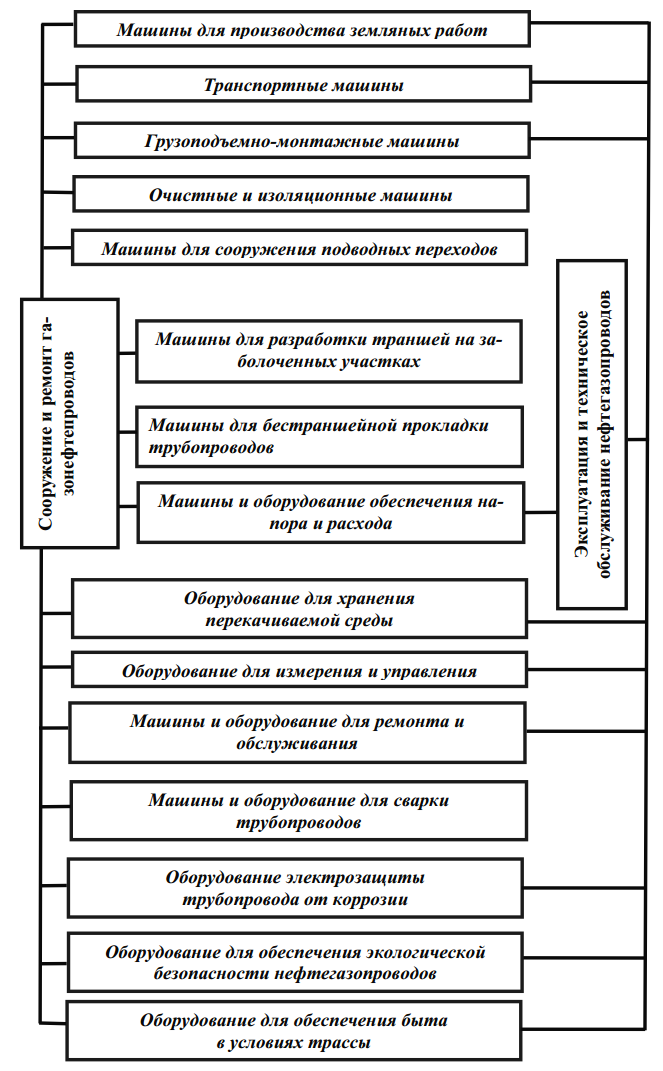

На рис. 1 приведена предложенная нами классификация машин для строительства и ремонта трубопроводов.

Рис. 1. Классификация машин для строительства и ремонта трубопроводов

3. Основные требования, предъявляемые — машинам

Ко всем машинам, предназначенным для строительства магистральных трубопроводов так же, как и — современным машинам любого другого назначения, предъявляются следующие конструктивные и эксплуатационные требования, обусловленные современным уровнем развития науки и техники.

Конструктивные требования заключаются в том, что машина должна быть высокопроизводительной, надежной, долговечной, удобной в управлении, обладать хорошей маневренностью и быть приспособленной — изменению в определенных пределах условий работы. Кроме того, машина должна быть достаточно простой в обращении и ремонте. Ее монтаж и демонтаж, а также замена деталей не должны вызывать затруднений. В конструкции машины должны быть максимально использованы унифицированные узлы, нормализованные и стандартные детали, что значительно снижает стоимость машины, повышает ее надежность и облегчает ремонт.

Машина должна быть транспортабельной. Ее переброска с объекта на объект не должна вызывать поломки деталей ходовой части.

При транспортировке на железнодорожной платформе машина должна вписываться в железнодорожный габарит. При транспортировке своим ходом, на буксире или в погруженном состоянии на трейлере машина должна свободно проходить под мостами, линиями электропередач и другими сооружениями.

Конструкция машины должна быть выполнена также таким образом, чтобы при ее изготовлении и сборке можно было применять прогрессивную технологию.

Существует следующий комплекс эксплуатационных требований:

качество работ, выполненных машиной согласно предусмотренной технологии, должно быть высоким; машина должна быть дешева, более производительна, чем предшествующие модели и расходовать меньше энергии на единицу объема выработанной продукции. Иначе говоря, каждая новая модель машины данного назначения должна давать экономический эффект.

Машины, предназначенные для работы в районах с холодным климатом, должны сохранять работоспособность в условиях низких температур до минус 60 °С, при повышенной скорости ветра, снежных заносах, обледенении и полярной ночи. С этой целью в конструкции таких машин должны быть использованы соответствующие марки стали с соответствующей термообработкой, обеспечивающие высокие показатели ударной вязкости при низких температурах.

Сварные соединения должны выполняться конструктивно и технологически с учетом предотвращения их хрупких разрушений.

Электротехническое и другое оборудование этих машин должно иметь морозо- и влагостойкое исполнение.

В гидравлических системах, а также системах жидкостного охлаждения должны применяться соответствующие низкотемпературные рабочие и охлаждающие жидкости.

Силовые установки с двигателями внутреннего сгорания должны снабжаться подогревательными и терморегулирующими устройствами для обеспечения быстрого запускания при низких температурах.

Конструкция ходовой части должна обеспечивать эксплуатацию машин при работе в скальных и мерзлых грунтах, на обледенелых и заснеженных дорогах, а также заболоченных участках.

При создании новой машины большое внимание должно уделяться обеспечению условий, благоприятных для работы водителя машины.

К этим требованиям относятся:

- наличие удобного сиденья, хорошего обзора и освещения фронта работ и рабочего органа;

- удобство пользования рычагами, кнопками и педалями управления; применение рычагов рациональной формы и снижения усилий, прикладываемых для переключения рычагов, используя для этой цели специальные усилительные устройства;

- устранение вибрации и шума в зоне рабочего места;

- надежная защищенность рабочего места от пыли и отработанных газов;

- поддержание благоприятного температурного режима в кабине водителя путем искусственного нагрева или охлаждения воздуха. Показателями долговечности машины являются срок службы, определяемый календарной продолжительностью ее эксплуатации до капитального ремонта или списания, и ресурс, определяемый наработкой машины до предельного состояния.

4. Основные технико-эксплуатационные параметры машины

При анализе проектных решений и исследовании математических моделей, описывающих какую-либо технологическую систему, обычно требуется найти некоторые значения интересующих переменных. Эти значения определяются из условия обращения критерия оптимальности в минимум или максимум.

Конкретный вид критерия оптимальности выбирается в зависимости от задачи, стоящей перед исследователем, от целевой направленности моделирования.

Применительно — машинам и оборудованию для строительства и ремонта магистральных и промысловых трубопроводов может быть определен (чаще всего экспертным путем) ряд критериев или эксплуатационных свойств, которые могут быть применены при решении задач синтеза (проектирования) и анализа (выявления резервов).

Эти критерии, характеризующие эксплуатационные свойства машин и оборудования, обусловлены современным уровнем развития науки и техники, в настоящее время четко не обозначены и представляют непростую задачу.

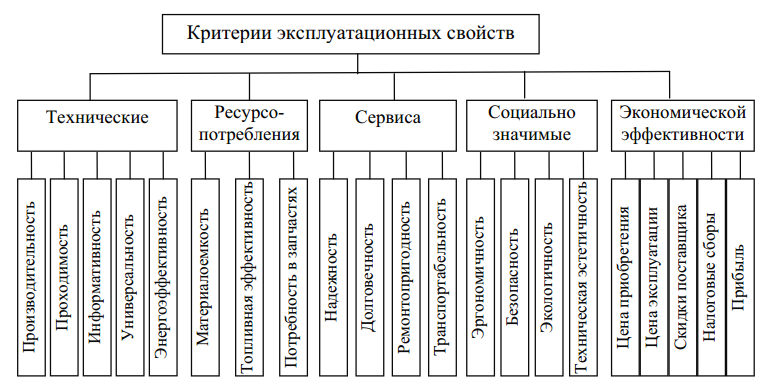

Рассмотрим основные критерии — комплекс эксплуатационных свойств, характеризующие качество эксплуатации машин.

Комплекс эксплуатационных свойств — это необходимое и достаточное для всесторонней оценки эффективности использования машины на стадии ее эксплуатации число свойств и их показателей. Системный подход позволяет проводить анализ и синтез различных по природе и структуре эксплуатационных свойств машины, т. е. выявлять и оценивать степень влияния различных факторов на эффективность функционирования системы, например комплекс машин для строительства трубопроводов.

Установлено, что машины различных принципов действия, конструктивного исполнения и применения имеют различные комплексы эксплуатационных свойств (например, комплекс эксплуатационных свойств одноковшового экскаватора отличается от аналогичного комплекса изолировочно-очистных комбайнов). В каждом конкретном случае специалист (эксперт), анализирующий эксплуатационные свойства машины, составляет соответствующий комплекс, используя методологию системного анализа.

На рис. 2 представлена классификация критериев эксплуатационных свойств машин и оборудования для строительства и ремонта магистральных и промысловых трубопроводов, состоящая из пяти взаимосвязанных систем, обладающих прямыми и обратными связями, что обусловливает их способность — саморегулированию, ориентированная на человеческий фактор, составленная нами с использованием работ [10к13]. Такое положение в настоящее время закреплено законами РФ «О защите прав потребителей» и «О сертификации продукции и услуг». Например, при сертификации машин строительного комплекса определяется соответствие показателей их безопасности, эргономичности и экологичности нормативным требованиям.

В таком комплексе отдельные эксплуатационные свойства характеризуются единичными показателями, которые объединяются в комплексные, групповые или обобщенные показатели системы и непосредственно влияют на интегральный показатель эффективности эксплуатации машины.

Рис. 2. Классификация критериев эксплуатации машин и оборудования для строительства и ремонта магистральных и промысловых трубопроводов

Объединенные в первой системе технические свойства характеризуют функциональное назначение машины, определяющее основные функции, которые обусловливают область ее применения. Это производительность, проходимость, универсальность, информативность и энергоэффективность. Вторая система объединяет свойства ресурсопотребления, которые характеризуют экономичность эксплуатации машины: топливную экономичность, эксплуатационную материалоемкость, трудоемкость выполнения работ по обслуживанию и потребность в запасных частях.

Третья система, определяющая новые показатели сервиса, характеризует степень ответственности изготовителя перед потребителем машин. В нее входят показатели надежности, долговечности, ремонтопригодности, транспортабельности.

Четвертая система объединяет социально значимые свойства машины. Они оказывают влияние на жизнь, здоровье, эстетические потребности человека, сохранность его имущества и окружающей среды. К ним относятся безопасность, эргономичность (комфортабельность), экологичность, эстетичность.

Пятая система включает в себя показатели экономической эффективности машин, на которых базируется интегральный показатель качества, т. е. цену приобретения, цену эксплуатации, скидки и льготы поставщика, размеры налоговых платежей и сборов.

Все критерии взаимосвязаны со стоимостью выполнения технологического процесса.

Приведенный комплекс критериев эксплуатационных свойств машин может совершенствоваться по мере накопления опыта и знаний о качестве продукции.

О качествах той или иной машины судят по ее техникоэксплуатационным параметрам. Качество — совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые запросы потребителя в соответствии с назначением.

В России управление качеством продукции машин и услуг базируется на серии международных стандартов ИСО 9000 «Управление качеством продукции» и разрабатываемых на их основе отечественных стандартах. Комплекс параметров является полной технической характеристикой каждой машины.

Для каждой группы машин одинакового назначения условно выбирается главный параметр. Для экскаваторов таким параметром является вместимость ковша, для трубоукладчиков — грузовой момент, для лебедки — тяговое усилие, для транспортных машин — грузоподъемность и т. д. По этому параметру классифицируют машины внутри групп.

К числу основных параметров машин относятся производительность, скорость движения, мощность двигателя, габаритные размеры, масса и т д.

Один из основных параметров машины — ее производительность, характеризующаяся количеством продукции, вырабатываемой ею в единицу времени. Различают следующие категории производительности: расчетно-теоретическую, или конструктивную, техническую и эксплуатационную.

Расчетно-теоретическая производительность Пр представляет собой производительность, определяемую (на стадии проектирования) расчетными параметрами машины без учета простоев. Расчетные параметры машины определяются ее эксплуатацией на расчетных скоростях рабочих движений, при расчетном значении нагрузок на рабочем органе и с условным материалом. Эта производительность постоянна для данной машины и изменяется лишь с изменением ее конструкции (кинематики).

Например, для землеройных машин она выражается следующими общими формулами:

для машин непрерывного действия

где Fр — расчетное сечение стружки грунта, м 2 , uр — расчетная скорость движения, м/с; рр — плотность грунта, т/м 3 ;

для машин периодического (циклического) действия

где n — число циклов в минуту; q — расчетный объем грунта, выдаваемый за один цикл, м 3 ; рр — плотность грунта, т/м 3 .

Единица производительности землеройных машин может быть также выражена в линейных единицах (линейная производительность, например, длина отрытой или засыпанной траншеи в м/ч и км/ч).

Расчетно-теоретическая производительность не отражает истинных условий работы машины, ее надежности и долговечности. Она используется только для предварительного сопоставления данных вновь разрабатываемых машин с данными уже существующих.

Техническая производительность Пт — это максимально возможная производительность в данных конкретных условиях. Она определяется по объему выполненных работ в течение часа непрерывной работы машины при максимальном использовании мощности двигателя и передовой технологии. Техническая производительность может быть определена и расчетным путем: умножением расчетной производительности Пр на соответствующий коэффициент kт, определенный практикой и учитывающий влияние различных факторов (степень заполнения ковша и разрыхления грунта, снижения мощности двигателя и т. д.):

Эксплуатационная производительность Пэ представляет собой фактическую производительность машины с учетом всех перерывов в работе: случайных и запланированных. Она учитывает использование машины по времени в течение смены и равняется произведению технической производительности Пт на коэффициент использования машины kи во времени:

Коэффициент kи представляет собой отношение времени фактической работы машины ко всему рабочему времени. Он учитывает неизбежные простои, вызываемые организационными мероприятиями (передача смены, регулировка и смазка механизмов, мелкий ремонт и т. д.). Обычно этот параметр рассчитывают по ранее полученным фактическим данным с необходимой корректировкой на изменившиеся условия работ.

Эксплуатационная производительность за смену называется сменной производительностью. Это основной показатель, применяемый в технико-экономических расчетах.

Годовая эксплуатационная производительность является директивной нормой выработки. По ней определяют плановые задания для строительно-монтажных организаций.

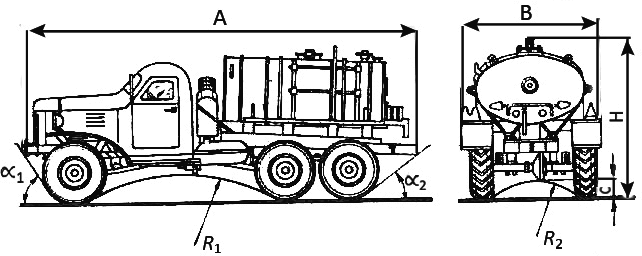

Важным технико-эксплуатационным качеством машины является ее маневренность к способность машины разворачиваться в стесненных условиях на минимальной площади. Один из показателей маневренности — ширина полосы движения машины (рис. 3), которая характеризуется возможностью перемещения машины по узким извилистым дорогам, а также возможностью движения по дорогам с интенсивным движением.

Рис. 3. Ширина полосы движения: а — одиночного автомобиля; б — тягача с прицепом; в — тягача с полуприцепом; г — тягача с роспуском, соединенным крестовой сцепкой

Под шириной полосы движения понимается полоса местности, в которую вписывается машина при повороте. Она зависит от расположения колес машины, ее длины и ширины. Максимальную ширину полосы движения А колесного автомобиля определяют по формуле

где Rн — максимальный радиус поворота внешнего переднего колеса; Rв — минимальный радиус поворота внутреннего заднего колеса; а и b — наибольший выход отдельных частей автомобиля за пределы движения соответственно внешнего переднего и внутреннего заднего колеса автомобиля. Скорость движения. Различают два вида скорости движения машины: скорость рабочего хода, определяемую условиями работы, и транспортную скорость, необходимую для быстрой переброски машины с одного участка работы на другой и зависящую от таких факторов, как рельеф местности, дорожное покрытие и т. д.

Проходимостью называют способность машины двигаться в плохих дорожных условиях или по целине, преодолевая различные естественные препятствия (спуски, подъемы, заболоченные участки, снег и т. д.).

Проходимость характеризуется средним удельным давлением машины на грунт, дорожным просветом, углом переднего и заднего свесов, а также предельной глубиной преодолеваемого брода. Проходимость зависит от формы и расположения элементов ходовой части, взаимодействующих с грунтом.

Дорожным просветом (клиренсом) называется расстояние (С) от низшей точки корпуса машины до поверхности грунта (рис. 4) замеренное на горизонтальной площадке (для большинства машин клиренс составляет 280к450 мм).

При движении по неровной местности проходимость характеризуется способностью машины преодолевать выпуклости дороги, не касаясь ее корпусом. Эту способность определяют радиусом проходимости.

Рис. 4. Основные геометрические параметры машины

Радиус проходимости равен радиусу окружности, проходящей через низшую точку шасси и касательной — окружности переднего и заднего колес. Радиус проходимости бывает продольный R1 и поперечный R2 (рис. 4). Для большинства машин R1 = 8к10 м, a R2 = 1,25к1,3 м.

Способность машин перемещаться по пересеченной местности зависит от углов переднего и заднего свесов (соответственно a1 < a2 на рис. 4. Под углами переднего и заднего свесов подразумеваются углы, образованные горизонталью и прямыми, проведенными через нижние крайние передние и задние точки машины и касательные — окружностям переднего и заднего колес. Эти углы должны быть не менее 20к25°.

Устойчивость характеризует способность машины работать на продольных и поперечных уклонах, не опрокидываясь. В связи с этим различают продольную и поперечную устойчивость машины. Устойчивость оценивается коэффициентом запаса устойчивости, равным отношению восстанавливающего момента машины Мв — опрокидывающему Моп:

Средним удельным давлением на грунт называют отношение полной массы машины G — площади опорной поверхности F:

Для сравнения приведем несколько цифр, характеризующих среднее удельное давление на грунт (в МПа), оказываемое человеком — 0,04к0,05; роторным экскаватором — 0,07к0,08; гусеничным трактором — 0,04к0,05; трубоукладчиком — 0,2к0,3; современным болотоснегоходом — 0,01к0,02.

Габаритные размеры машины к это три ее максимальных размера: длина А, ширина В и высота Н (рис. 4). Различают габаритные размеры в рабочем и транспортном состоянии.

Масса машины. Существует полная и сухая масса машины. Под полной массой понимают массу машины, заправленной горючим. Сюда входит также масса машиниста. Когда рассчитывают среднее удельное давление машины на грунт, то расчет проводят по полной массе машины. Сухая масса машины — ее масса без горючего и машиниста.

Кроме того, важными эксплуатационными показателями машины являются ее надежность и долговечность.

Надежность — это свойство машины выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в установленных пределах в течение требуемого промежутка времени или наработки. Под наработкой понимают объем работы, выполненный машиной. Одним из показателей надежности является наработка на отказ, выражаемый средним значением наработки машины между отказами. Отказ — это событие, заключающееся в нарушении работоспособности машины (поломки).

Долговечность — это свойство машины сохранять работоспособность до предельного состояния, определяемого невозможностью дальнейшей ее эксплуатации, с необходимыми перерывами для технического обслуживания и ремонтов. Показателями долговечности машины являются срок службы, определяемый календарной продолжительностью ее эксплуатации до капитального ремонта или списания, и ресурс, определяемый наработкой машины до предельного состояния.

Кроме перечисленных, машины характеризуются еще рядом свойств и численно оцениваются такими свойствами, как безопасность, эргономичность (физиологические, психологические, антропометрические, гигиенические), экологичность, техническая эстетичность, энергоэффективность (тягово-скоростной показатель), универсальность (возможность использования с различным сменным оборудованием), информативность (получение информации о режимах работы машины и предаварийных ситуациях непосредственно в кабине машиниста), топливная эффективность (удельный расход топлива на единицу объема выработанной продукции и др.).

Безопасность к это эксплуатационное свойство, обеспечивающее устранение или сведение — минимуму последствий аварийных ситуаций при транспортировке, осуществлении рабочих процессов и техническом воздействии на машину. При несоответствии показателей этого свойства номинальным значениям или требованиям нормативных документов велика вероятность аварии, а следовательно, и угроза здоровью и жизни обслуживающего персонала, а также порчи имущества или сведения эффективности работы машины — нулю.

Оценка уровня безопасности машины представляет собой совокупность следующих процедур: выбор номенклатуры необходимых показателей; определение их значений для конкретной машины; сопоставление полученных результатов со значениями, рекомендуемыми нормативными документами; формирование соответствующих выводов.

Различают показатели активной и пассивной безопасности. Соблюдение требований, предъявляемых — показателям активной безопасности, т. е. — эффективности тормозной системы, органов управления, звуковой и световой сигнализаций, состоянию гидро- и пневмосистем, систем доступа в кабину и — обслуживаемым сборочным единицам машин, необходимых цветовых знаков безопасности и сигнальной окраски, а также — устройствам и приборам, предотвращающим опрокидывание и столкновение, обеспечивает малую вероятность возникновения аварийной ситуации.

Показатели же пассивной безопасности характеризуют наличие ремней и подушек безопасности, остекление кабины (наличие безосколочных стекол) и ее жесткость, а также эффективность защиты человека при опрокидывании машины и определяют возможность устранения последствий аварийной ситуации.

Выполнение требований обеспечения безопасности является важнейшим условием при обязательной сертификации дорожных машин, автомобилей и тракторов.

Эргономические свойства определяют удобство и легкость управления машиной и влияют на общее состояние и работоспособность машиниста-оператора или водителя. Показатели эргономических свойств подразделяются на физиологические, психологические, антропометрические и гигиенические.

Физиологические показатели характеризуют соответствие машины силовым, скоростным и энергетическим, зрительным и слуховым возможностям машиниста-оператора или водителя.

Энергетические ресурсы организма человека расходуются на поддержание его физиологической активности и производительную работу.

На обеспечение физиологической активности, т. е. на кровообращение, дыхание, поддержание тела в необходимом положении, восприятие внешнего мира, в среднем за сутки человек расходует 8400 кДж (медицинская норма в сутки составляет 2344,80 ккал, или 9848,16 кДж). В процессе работы также расходуется дополнительная энергия. Работа считается легкой, если за смену на нее затрачивается до 2100 кДж, средней трудности — до 4200 кДж, выше тяжелой — до 10500 кДж.

Перегрузка снижает производительность труда человека, повышает число ошибок в процессе работы и предрасположенность — заболеваниям. Например, при увеличении часовых энергозатрат машиниста дорожной машины с 420 до 2100 кДж/ч примерно в четыре раза снижается его производительность и в восемь раз увеличивается относительное число ошибок, производимых им.

Согласно единым требованиям — безопасности и эргономичности конструкции дорожных машин усилия на их рычагах не должны превышать 60 Н, на педалях — 120 Н, рулевом колесе — 115 Н.

Психологические показатели характеризуют соответствие рабочего места имеющимся и вновь формируемым навыкам человека, а также возможность восприятия и переработки им информации. При этом оценка рабочего места производится по трем основным направлениям: размещение оператора; элементы, обеспечивающие получение необходимой для работы информации (сенсорное поле); органы управления (моторное поле). Возможность восприятия информации оценивается обзорностью фронта работы машины. При этом различают показатели обзорности в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Антропометрические показатели характеризуют соответствие органов управления, формы и размеров рабочего места размерам и форме тела человека. Экспериментальные исследования показывают, что, например, работоспособность машиниста не менее чем на 15 % зависит от расположения органов управления.

Органы управления подразделяются на основные, т. е. часто или постоянно используемые оператором (это органы управления машиной и рабочим оборудованием), и второстепенные, редко используемые оператором (переключатели освещения, стеклоочистителя, стартера, отопителя, кондиционера и т. п.). Основные органы управления должны располагаться в зоне комфорта, а второстепенные — в зоне досягаемости. Зоны комфорта — это предпочтительные зоны, в которых основные органы ручного и ножного управления должны быть легко досягаемы для операторов высокого и низкого роста из положения сидя рукой, согнутой в локте, и ногой, согнутой в колене. Зоны досягаемости — это зоны, в которых второстепенные органы ручного и ножного управления должны быть досягаемы для операторов высокого и низкого роста из положения сидя вытянутой рукой или ногой, при этом допустимы поворот или наклоны оператора вперед и в стороны.

В современных машинах изменение положения рулевого колеса производится либо регулированием оси его наклона (в автогрейдере ДЗ-122), либо с помощью телескопической рулевой колонки (в автогрейдере ДЗ-98).

Гигиенические показатели характеризуют уровни шума, вибрации, освещенности, температуры, влажности, запыленности, токсичности, т. е. уровни вредных факторов, воздействующих на организм человека.

Работающие дорожные машины являются источниками аэродинамического и структурного шумов. Аэродинамический шум создается системой газораспределения и охлаждения (вентилятором) двигателя, структурный шум возникает в результате колебаний рамы, трансмиссии и облицовки. На рабочем месте оператора для нормирования шума, измеряемого в децибелах (дБ), используются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 123; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 9000 Гц. Ориентировочную оценку шума допускается производить по шкале А шумомера (дБА). Предельный уровень шума дорожных машин соответствует 85 дБА.

Вибрация, вызывающая механические колебания тела человека, может привести — снижению его работоспособности и некоторым изменениям в организме, влияющим на здоровье. Например, колебания с частотой до 2 Гц могут вызвать морскую болезнь; наиболее же опасны вибрации, соответствующие собственным колебаниям человеческого тела (4к8 Гц); колебания с частотой 11к45 Гц могут сопровождаться функциональными расстройствами ряда внутренних органов человека.

Человеку общая вибрация от машины передается через пол кабины и сиденья, а локальная — через рычаги и педали управления. Допустимые среднеквадратичные значения ускорений вертикальных вибраций в диапазоне частот 4к8 Гц следующие: 63 см/с 2 — безопасно для здоровья; 31,5 см/с 2 — не влияет на производительность труда; 10 см/с 2 — обеспечивает комфорт.

На работоспособность машиниста влияет также микроклимат в кабине, т. е. температура, влажность, скорость движения воздуха, вредные примеси, запыленность. Допустимые значения этих величин в кабине дорожной машины регламентированы. Например, температура воздуха в кабине в теплый период года не должна более чем на 3 °С превышать температуру наружного воздуха, а также должна быть не ниже +14 и не выше +28 °С при относительной влажности воздуха 40к60 % и не выше +26 °С при относительной влажности воздуха 60к80 %.

Устройство для подачи воздуха в кабину должно обеспечивать движение воздуха на уровне груди машиниста со скоростью не более 0,5 м/с при температуре в кабине +22 °С и со скоростью не более 1,5 м/с при более высоких температурах. Температура поверхностей внутри кабины (кроме стекол) должна быть не выше +35 °С. Предельно допустимые концентрации (ПДК) примесей в воздухе рабочей зоны оператора следующие: пыли — 10 мг/м 3 , углекислого газа — 20 мг/м 3 , паров топлива — 100 мг/м 3 .

Экологичность к это свойство, характеризующее уровень воздействия машины при ее эксплуатации на окружающую среду.

Техническая эстетичность к эксплуатационное свойство, характеризующее сочетание технических и художественных решений в конструкции машины с целью удовлетворения психологических и эстетических потребностей человека.

Эстетические показатели отображают информационную выразительность, рациональность формы, целостность композиции, совершенство производственного исполнения. В настоящее время это наименее изученное эксплуатационное свойство, поскольку находится на стыке науки и искусства.

Предполагается, что влияние эстетичности на эффективность работы машины осуществляется через повышение продуктивности работы машиниста-оператора, а также через повышение конкурентоспособности самой машины.

Основными элементами технической эстетичности являются: стилевое соответствие (соответствие моде); функционально-конструктивная приспособленность; организация объемно-пространственной структуры; чистота выполнения сочленений, скруглений, сопрягающихся поверхностей, фирменных знаков и указателей; цветовой колорит; качество покрытий и отделки поверхностей, а также симметричность, ритм, контрастность, пропорциональность и композиция.

Например, рациональной считают окраску, уменьшающую утомление глаз и сокращающую время их адаптации, а также исключающую появление отблесков солнечных лучей.

Энергоэффективность к это свойство машины, характеризующееся ее тягово-скоростными показателями.

Тягово-скоростные показатели представляют собой совокупность параметров, определяемых результатами совместной работы двигателя, трансмиссии и движителя, и характеризуют энергетические возможности самоходной дорожной машины по осуществлению рабочего процесса.

Тягово-скоростные показатели самоходных землеройно-транспортных машин включают в себя тяговое усилие на рабочем органе, рабочую скорость и коэффициент буксования. В качестве комплексного тягово-скоростного показателя используется тяговая мощность, развиваемая на рабочем органе.

Тягово-скоростные показатели определяют аналитически или в результате проведения тяговых испытаний. Результаты расчетов и испытаний представляют в виде графика, получившего название тяговой характеристики.

При помощи тяговой характеристики наряду с основными параметрами работы машины на разных передачах и при различных нагрузках можно определить тяговый коэффициент ее полезного действия, а также запас тягового усилия, характеризующий способность машины преодолевать временное увеличение сопротивления без перехода на пониженную передачу, и рациональные скоростные режимы ее работы (исходя из максимальной тяговой мощности).

Проходимость дорожной машины характеризуется показателями, отражающими ее способность перемещать центр масс с наименьшей потерей скорости как в процессе выполнения работы, так и при переезде с одного объекта на другой.

Показатели проходимости самоходных машин можно подразделить на геометрические (вертикальные и горизонтальные), опорные, тяговосцепные и мобильные (транспортабельные).

К показателям вертикальной геометрической проходимости относятся:

- дорожный просвет, который определяется как расстояние от опорной поверхности до низшей точки рамы или трансмиссии машины при нахождении ее рабочего органа в транспортном положении;

- углы переднего и заднего свеса, измеряемые между горизонтальной опорной поверхностью и касательными, проведенными — переднему или заднему колесам (или ветвям гусениц) через низшие точки передней и задней частей рамы или навесных рабочих органов машины, установленных в транспортное положение;

- поперечный радиус проходимости, т. е. радиус окружности, проходящей через низшую точку рамы или трансмиссии и касающейся внутренних поверхностей колес (или гусениц) машины;

- продольный радиус проходимости (для пневмоколесных самоходных дорожных машин), т. е. радиус окружности, проходящей через низшую точку шасси или рабочего органа в транспортном положении и касающейся передних и задних колес.

Горизонтальная геометрическая проходимость машины характеризуется минимальным радиусом и шириной полосы поворота. Эти показатели можно выделить в отдельную группу, определяющую маневренность машины, т. е. способность поворота или разворота машины на ограниченной площади. Причем определение минимального радиуса и ширины полосы производится для левого и правого поворотов.

Если передние колеса пневмоколесных машин имеют возможность наклоняться, то минимальный радиус поворота определяется при наклоне и без наклона колес. Измерение радиуса поворота проводят по наружной стороне следа внешнего переднего колеса или гусеницы. Ширина полосы поворота пневмоколесных дорожных машин определяется как расстояние между наружными сторонами следов внешнего переднего и внутреннего заднего колес.

Показатель опорной проходимости характеризует среднее удельное давление машины на опорную поверхность.

Показатель тягово-сцепной проходимости характеризует плавность хода и определяется как отношение рабочей скорости машины в данном режиме работы — теоретической скорости при движении ее по той же опорной поверхности.

Показатель мобильности, или транспортабельности, определяет подвижность машины, т. е. ее способность и готовность — быстрому преодолению расстояния. Для самоходных машин используется термин «мобильность», а для машин, перемещающихся с помощью прицепа-тяжеловоза, бортового автомобиля или тягача, — «транспортабельность».

Универсальность к эксплуатационное свойство, характеризующее возможность использования машины с различным сменным оборудованием.

Универсальность позволяет использовать машину всесезонно на различных основных и вспомогательных работах, тем самым увеличивая коэффициент ее использования в течение года, и определяется временем замены и количеством сменного рабочего оборудования. При этом предпочтительно наличие в машине автоматизированных сцепных устройств, позволяющих заменять рабочее оборудование без выхода оператора из кабины.

Информативность к эксплуатационное свойство, характеризующее возможность получения оператором информации о состоянии, режимах работы машины и предаварийных ситуациях непосредственно в кабине машины.

Определяется это свойство наличием в машине средств встроенной диагностики с выводом информации на бортовые приборы, а также бортовых компьютеров, способных фиксировать информацию, управлять машиной в рабочем режиме и выдавать информацию на дисплей и в виде распечаток для проведения финансовых расчетов с оператором.

Топливная эффективность к эксплуатационное свойство, характеризующее способность дорожной машины выполнять рабочий процесс с минимальным расходом топлива в единицу времени или на единицу вырабатываемой продукции. Показателями топливной эффективности дорожной машины являются часовой расход топлива и удельные расходы топлива на единицу эффективной мощности двигателя или объема выработанной продукции.

Источник: extxe.com

Строительные краны и грузоподъемные механизмы. Кирнев А. Д., Несветаев Г. В.

Справочник по выбору строительных кранов и грузоподъемных механизмов для монтажных и погрузочно-разгрузочных работ содержит основные технические характеристики и параметры гусеничных, пневмоколесных, автомобильных, башенных, козловых, кранов-погрузчиков и других кранов, применяемых в строительстве, на погрузочно-разгрузочных работах при обслуживании складских объектов и на производствах по выпуску строительных материалов и конструкций. В справочнике приведены технико-экономические показатели и конструктивные особенности данных видов грузоподъемных машин и механизмов, подъемников (автоподъемников), описаны устройство базовых шасси и их типы, с учетом их назначения и областей применения, изготовляемых отечественной промышленностью. Также в справочник включены зарубежные модели грузоподъемных кранов, эксплуатируемые на строительных площадках и на погрузочно-разгрузочных работах в Российской Федерации и странах СНГ.

Справочник позволяет подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации со сведениями по технико-экономической оценке стоимости машиносмен и устройству рельсовых крановых путей для выполнения монтажных и строительных работ при выполнении курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве зданий и сооружений.

Введение

Классификация и индексация грузоподъемных машин (кранов)

Общая классификация грузоподъемных машин (кранов).

По конструкции.

По виду грузозахватного органа.

По способу установки.

По виду ходового устройства.

По виду привода.

По степени поворота.

Классификация башенных кранов.

Классификация стреловых самоходных кранов.

Классификация козловых кранов.

Классификация подъемников и вышек.

Устройство грузоподъемных машин и механизмов

Стреловые самоходные краны

Общие положения.

Гусеничные стреловые самоходные краны.

Пневмоколесные краны.

Автомобильные краны (автокраны).

Гидравлические стреловые краны на специальном шасси.

Краны на шасси автомобильного типа.

Краны на специальном короткобазном шасси.

Краны-трубоукладчики.

Башенные краны и специальные краны на рельсовом ходу

Строительные башенные краны.

Самоподъемные башенные краны.

Козловые краны.

Портовые краны.

Специальные стреловые краны на рельсовом ходу.

Легкие полноповоротные стреловые краны

Грузовые подъемники и вышки

Мачтовые подъемники.

Грузопассажирские подъемники.

Самоподъемные вышки, люльки и подмости.

Система индексации грузоподъемных машин

Индексация стреловых самоходных кранов.

Индексация башенных кранов.

Основные положения по выбору грузоподъемных машин

Указания по выбору.

Параметры грузоподъемных машин и механизмов

Нагрузки.

Линейные параметры кранов.

Скорости рабочих движений.

Параметры, связанные с крановыми путями.

Параметры общего характера.

Определение группы классификации (режима работы) кранов и механизмов в целом.

Основные понятия по выбору грузоподъемных машин (кранов)

Движения.

Устойчивость крана.

Состояние кранов.

Стационарно установленные механизмы кранов.

Узлы грузоподъемных машин (кранов).

Параметрический выбор основных монтажных средств.

Экономическое обоснование выбора грузоподъемных машин

Общие сведения.

Определение производительности грузоподъемной машины (крана) на монтажных работах.

Определение стоимости машино-часа (машино-смены) грузоподъемных машин.

Стреловые самоходные краны

Гусеничные краны.

Технические характеристики гусеничных кранов.

Гусеничные краны со сменным стреловым оборудованием.

Краны на тракторах.

Краны-трубоукладчики.

Технические характеристики тракторных кранов-трубоукладчиков.

Краны на железнодорожном ходу.

Основные технические характеристики железнодорожных кранов

Пневмоколесные краны

Технические характеристики пневмоколесных кранов.

Автомобильные краны

Технические характеристики автомобильных кранов.

Краны на шасси автомобильного типа и короткобазные

Краны на шасси автомобильного типа.

Короткобазные и компактные краны.

Технические характеристики короткобазных кранов.

Башенные краны

Краны серии РБК.

Краны башенные серии УХЛ.

Быстромонтируемый кран cерии КБ-314.

Башенные краны. Перспектива.

Технические характеристики башенных кранов.

Устройство рельсовых крановых путей.

Зарубежные краны

Башенные краны.

Автомобильные краны и краны на шасси автомобильного типа.

Короткобазные и компактные краны.

Гусеничные краны.

Козловые, полукозловые и специальные стреловые краны на рельсовом ходу

Строительные, автомобильные подъемники и вышки

Строительные подъемники.

Автомобильные подъемники и вышки.

Литература

Источник: dwgformat.ru

Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование — часть 1

Мавсолия и др.) являются инженерными сооружениями, созданными руками строителей.

Поэтому справедливо считать историю человечества историей развития строительных технологий и приспособлений, а их совершенство — одним из показателей

уровня технического развития человеческой цивилизации. И в древности, и в наши дни строительство велось с помощью технических устройств, иногда просто об-

легчающих и ускоряющих работу, а иногда делающих ее в принципе возможной. Обычный полиспаст Архимеда можно использовать и для уменьшения числа

грузчиков, и для подъема многотонных блоков, с которыми не справятся сотни людей. И, конечно, чело век всегда стремился максимально облегчить и ускорить

свою работу, перекладывая наиболее тяжелую и неприятную ее часть на «плечи» все более и более совершенствуемых им механизмов.

Современное транспортное строительство включает возведение автомобильных дорог, аэродромов, мостов, путепроводов, тоннелей и других инженерных

сооружений, значение которых для жизни цивилизованного общества трудно переоценить. Его концепция предусматривает выполнение обширного перечня операций в

качестве обязательных составляющих технологического процесса. Сюда входят очистка территорий от растительности и почвенного слоя, разработка, перемещение и

укладка больших объемов нескального и скального грунта, добыча, переработка, сортировка, перевозка и укладка строительных материалов природного

происхождения, а также изготовление искусственных строительных материалов.

Любая из перечисленных операций из-за грандиозного объема работ не может быть выполнена в короткие сроки без привлечения

Источник: www.zinref.ru