История возникновения железных дорог в России связана с созданным в 1798 году Департаментом водных коммуникаций. Названное учреждение первое в нашей стране на государственном уровне занялось вопросами строительства дорог. С начала XIX столетия Департамент активно развивался и расширял полномочия в обозначенной сфере.

В результате особого внимания монаршей власти к устроению дорог в 1809 году Императором Александром I в России было организовано Управление водяными и сухопутными сообщениями, основан Корпус инженеров путей сообщения и институт при нём.

С тех пор вопросы дорожного строительства стали одними из самых главных. Эффективное развитие промышленности и сельского хозяйства, улучшение финансово-экономических показателей в целом невозможно было представить без сети магистралей.

Переходу к действенным мерам по сооружению первой железной дороги способствовала вышедшая в 1830 году статья профессора Петербургского университета Н. П. Щеглова «О железных дорогах и преимуществах их над обыкновенными дорогами и каналами». В своей работе учёный утверждал, что создание таких дорог «имеет первенствующее значение для экономического развития России».

Строительство железных дорог в России. Лекция Сергея Мироненко

Изобретатель Ефим Алексеевич Черепанов

Спустя четыре года механиком и изобретателем Е. А. Черепановым (1774–1842) и его сыном Мироном были проведены испытания первого русского паровоза для транспортировки руды на Выйском заводе в Нижнем Тагиле. Созданный ими «сухопутный пароход» мог перевозить около 3,2 тонны грузов со скоростью 13–17 км/ч.

Проект первой полноценной железной дороги разработал и внёс на утверждение Императора Николая I австрийский инженер Франц фон Герстнер. Он прибыл в Россию по приглашению горного ведомства. Для финансирования предложенного им проекта в 1835 году родственник Императора граф А. А. Бобринский основал профильное акционерное общество.

Первую железную дорогу в России решено было именовать Царскосельской. Указ о начале её сооружения был обнародован в 1836 году. Пробный пусковой участок построили за несколько месяцев от Большого Кузьмина до Павловска.

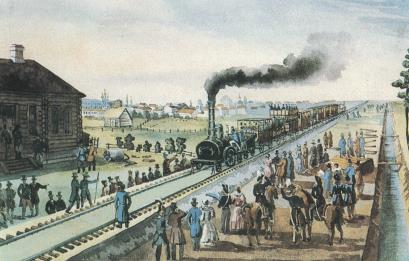

Торжественное открытие всей дороги состоялось 30 октября (по старому стилю) 1837 года в присутствии Государя. Машинистом первого поезда, состоявшего из паровоза «Проворный» и восьми вагонов, был сам Герстнер. Поездка от Петербурга до Царского села заняла 35 минут при максимальной скорости 64 км/ч.

Вокзал в Павловске. Литография. 1845 г.

Вторую железную дорогу в Российской Империи построили за счёт польских банкиров. Созданная ими линия от Варшавы до Скерневице в 1848 году соединилась с Краковско-Верхнесилезской железной дорогой и стала именоваться Варшаво-Венской.

В ноябре 1851 года состоялось официальное открытие железной дороги Санкт-Петербург — Москва протяжённостью 650 км. С тех пор в России началось бурное строительство дорог на всех направлениях.

История Российских Железных Дорог

Так, в 1854 году издан приказ начать изыскания на линии Москва — Харьков — Кременчуг — Елизаветград (Кропивницкий) — Ольвиополь (Орлик) — Одесса, а также приступить к работам на линии Харьков — Феодосия, в 1855 году — на ответвлении от Харьковско-Феодосийской линии на Донбасс.

Через два года последовал Высочайший указ о создании в стране первой сети железных дорог. Для привлечения капитала и ускорения строительства было основано «Главное общество российских железных дорог». С 1865-го по 2004 год железными дорогами в России ведало Министерство (в 1917–1946 годах наркомат) путей сообщения.

Несмотря на принятые меры, к началу царствования Александра III железные дороги были построены лишь в европейской части России. Дороги эти представляли сеть магистралей, раскинувшихся в пределах сухопутной западной границы, Балтийского, Чёрного и Азовского морей, Кавказского хребта и Волги. Всего к началу 1881 года для движения было открыто свыше 21,3 тысячи вёрст, не считая Финляндской железной дороги.

Источник: rusorel.info

Железные дороги в дореволюционной России

Первая железная дорога Российской империи связала Петербург и Царское село. Её строительство началось 1 мая 1836 г., а открытие состоялось 30 октября (11 ноября) 1837 года. Дорога начала приносить прибыль с первых дней эксплуатации. Однако из-за имевшихся бюрократических сложностей и необходимости больших вложений, частный капитал в строительство железных дорог в России не вкладывался.

Неизвестный художник. Прибытие поезда на станцию Царскосельской железной дороги

Следующей железной дорогой в стране стала дорога Санкт-Петербург-Москва (Николаевская железная дорога). Она начала строиться в 1843 г., а движение началось 14 августа. С 14 по 16 августа из Петербурга в Москву на 9 поездах, были перевезены два батальона лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков, два эскадрона лейб-гвардии Кавалергардского и Конного полков и дивизион гвардейской артиллерии.

В 4 утра 18 августа в Москву отправился царский поезд состоявший из 9 вагонов. Путешествие, вместе с остановками, заняло 19 часов. Официальное открытие магистрали Петербург-Москва 1 ноября 1851 года ознаменовалось пуском первого «всенародного поезда». В 11 часов 15 минут утра поезд из 6 вагонов двинулся в путь. В поезде было 17 пассажиров первого класса, 63 — второго и 112 — третьего класса.

Поезд прибыл в Москву в 9 часов утра следующего дня, пробыв в пути 21 час 45 минут.

Всего на строительстве было выполнено около 46 млн. м 3 земляных работ. На линии построили 2 больших вокзала в столицах, 34 станции, 8 больших, 182 малых и средних мостов, 69 труб и 19 путепроводов. Строительство Петербург-Московской железной дороги обошлось в 67 млн. рублей. Эта дорога была полностью государственной.

Николаевская железная дорога. Станция Бологое

Необходимость резко расширить сеть железных дорог и привлечь для этого частный капитал стала ясна после поражения России в Крымской войне. В 1855 г. в стране насчитывалось 980 верст железных дорог, т.е. всего лишь 1,5% мировой железнодорожной сети. К этому времени в передовых странах Запада (США, Англии, Германии и Франции) было построено уже 57 тыс. км железнодорожных линий.

28 января 1857 г. было основано Главное общество российских железных дорог (ГОРЖД).

Целью общество была постройка в течение десяти лет, и потом содержания в течение восьмидесяти пяти лет, сети железных дорог, протяжением около четырёх тысяч вёрст, с тем чтобы, по миновании указанных сроков, вся сеть обращается бесплатно в собственность государства.

Капитал общества был смешанным: на долю России пришлось 37,5%, Англии — 28,3%, остальные средства были французскими и прусскими. Правительство гарантировало акционерам общества ежегодный доход в размере 5%. Гарантированный доход, вне зависимости от результатов деятельности общества, пагубно сказался на его деятельности – средства разворовывались и разбазаривались.

Строительство дороги Петербург-Варшава велось со значительным отставанием от графика, а средства, полученные от размещения акций, закончились. В результате проект пришлось довершить на взятый у казны кредит. Дорога до Варшавы из Питера открылась в 1862 году. Долги ГОРЖД превысили 130 млн. руб. Другие запланированные дороги даже и не начинали строиться.

Из-за скандала вокруг ГОРЖД прокладка ж/д путей в России была заморожена на три года.

В 1862 году новым главноуправляющим путями сообщения был назначен один из авторов проекта железной дороги Петербург — Москва, инженер-генерал, профессор прикладной математики, почетный член РАН, член Государственного совета, Павел Петрович Мельников. В 1866 году он стал первым министром путей сообщения и проработал на этой должности до 1869 г.

В роли руководителя железных дорог П.П. Мельников проявил себя блестяще. За время его управления Ведомством путей сообщения (переименовано из Главного управления путей сообщения в 1865 г.) сеть российских железных дорог увеличилась на 7 тыс. 62 км.

Он стал автором первой русской книги о железных дорогах и первых Технических условий проектирования станций. П.П. Мельников лично контролировал строительство железной дороги Москва-Курск, в результате чего цена строительства верстового участка оказалась самой дешевой за всю предыдущую историю прокладки в России стальных магистралей.

Фактическая стоимость одной версты (с учетом расходов на рельсы и подвижной состав) составила 60 348 руб. По условиям же несостоявшейся английской концессии на эту линию поверстная стоимость планировалась в 97 тыс. руб. Штат управления строительством насчитывал всего 15 человек. Для сравнения, в обанкротившейся ГОРЖД, которая смогла только начать строить дорогу Петербург-Варшава, управленцев было более 800.

Тем самым, умело управляя железнодорожным хозяйством, Павел Петрович Мельников вернул доверие бизнеса к инвестициям в железные дороги. Если в 1866 году правительство выдало одно разрешение частным предпринимателям на проведение изысканий для прокладки новых железных дорог, то в 1869 году их было уже 139.

Более 65% акционерного капитала, образованного с 1861-го по 1873 год, пришлось на долю железнодорожной отрасли.

4 сентября 1866 года был пущен первый поезд по Рязано-Козловской линии. Так началась история Рязано-Уральской железной дороги (кстати, на этом же сайте рекомендуем посетить интересный раздел про Саратов), которая в начале 20 века стала одной из крупнейших частных железных дорог в России. К 1910 году её длина составила 4428 км.

Частные железные дороги начали приносить прибыль. В 1867 г., например, Московско-Рязанская дорога на свои акции выплатила по 12% дивиденда, Московско-Ярославская — по 9%.

В 1867 г. был образован внебюджетный железнодорожный фонд, в который поступили суммы, вырученные от продажи Аляски и отчуждения казенной Николаевской железной дороги. Этот фонд выдавал кредиты частным акционерным обществам под строительство стальных магистралей.

Выгодные дотации казны вызвали грандиозный железнодорожный бум, продолжавшийся до середины 70-х годов. Возникли десятки новых компаний. За 1865-1875 гг. протяженность железнодорожной сети увеличилась с 3,8 тыс. до 19 тыс. верст. Однако, резкое увеличение протяжённости железнодорожной сети не привело к столь же резкому росту прибыльности железных дорог.

Из 37 обществ лишь 5 за все время своего существования не требовали приплат в счет государственной гарантии и выполняли финансовые обязательства без недоимок. Правительство было вынуждено выделять на финансирование строительства бюджетные средства. Ежегодные многомиллионные приплаты по гарантированным капиталам частных линий за 1871-1881 гг. увеличились в четыре раза. К 1 января 1880 г. на сооружение и эксплуатацию железных дорог казна затратила 1767,6 млн руб. Долг компаний государству достиг 579,6 млн. руб.

Владельцы частных дорог не могли между собой договориться о взаимном использовании подвижного состава, о срочности доставки тех или иных грузов и т. д. Это приводило к прямым убыткам в хозяйственной деятельности: к примеру, вагон следовал с грузом на чужую дорогу, а возвращался обратно порожним — централизованного формирования грузопотоков не существовало. Для исправления положения по инициативе правительства было созвано совещание владельцев железных дорог, где указанные и ряд других менее значимых проблем были решены ко всеобщей выгоде.

1 января 1887 года министром финансов стал Иван Алексеевич Вышнеградский. Ранее он имел прямое отношение к железным дорогам — с 1874 г. — член правления Общества Рыбинско-Бологовской железной дороги; с 1875 — член правления Общества Киевско-Брестской железной дороги; с 1878 — вице-председатель, с 1881 — председатель Общества Юго-Западных железных дорог.

Главной его целью на посту министра финансов стало уничтожение бюджетного дефицита и политика покровительства отечественной промышленности. В рамках этой политики он начал и масштабный выкуп железных дорог в казну. Всего было выкуплено правительством при Вышнеградском до 4760 веток железных дорог (Ряжско-Моршанская, Закавказская, Моршанско-Сызранская, Тамбовско-Козловская, Курско-Харьково-Азовская, Либаво-Роменская и др.). И в то же время правительство разрешало новые концессии: в 1887 — 1891 годах было разрешено к сооружению казной лишь несколько небольших дорог и ветвей (всего 460 веток), а частным обществам за то же время была разрешена постройка около 1830 веток.

Его политику продолжил Сергей Юльевич Витте, с августа в 1892 года ставший министром финансов вместо Вышнеградского (ранее, с февраля 1892 С.Ю. Витте был министром путей сообщения). При Витте число частных железнодорожных обществ сократилось более чем втрое.

При Витте протяженность железных дорог увеличилась на 25 тыс. верст, с 29 до 54 тыс. При этом казной строились железные дороги, не обещавшие дохода в ближайшем будущем, главным образом, в азиатской части страны (Транссибирская железная дорога) и те, которые имели стратегическое значение. Частное железнодорожное строительство велось в основном там, где железные дороги могли приносить доходы уже в ближайшее время.

Витте инициировал введение монополии государства на установку железнодорожных тарифов. Это помогало регулировать ж/д-потоки, стимулировать экспорт и перемещение населения в Сибирь и Дальний Восток. Миграции крестьян, которым не хватало земли в Европейской части России, за Урал, способствовало введение прогрессивно-уменьшавшегося вместе с расстоянием тарифа.

Строились дороги не только на Дальний Восток, ни в Среднюю Азию. В 1877 г. вступила в эксплуатацию дорога Сызрань—Батраки—Оренбург. Ее продолжение явилось естественным решением вопроса о проведении рельсового пути в Ташкент.

Однако военные действия — экспедиция генерала М. Д. Скобелева в Ахал-Текинский оазис и осадой крепости Геок-Тепе вызвала необходимость постройки Закаспийской железной дороги Узун-Ада—Кизил-Арват—Чарджуй—Самарканд — общей длиной 1435 км, связавшей Михайловский залив с центром Средней Азии. Постройка дороги была начата в 1880 году. При сооружении этой линии была решена нигде не встречавшаяся ранее проблема преодоления больших пространств в условиях легко передвигающихся песков, в частности в пустыне Кара-Кум. Способы строительства линии и темпы ее возведения произвели в свое время огромное впечатление в России и за рубежом. Первоначально дорога служила только нуждам Императорской русской армии, однако впоследствии у дороги появилось и хозяйственное значение, в 1888 году дорога из убыточной превратилась в доходную.

Развитие железных дорог способствовало тому, что в 1913 году грузооборот на железных дорогах был больше речного транспорта в 6 раз.

В годы первой мировой войны для обеспечения военных грузоперевозок из внутренних районов Сибири были построены линии Новосибирск – Барнаул – Семипалатинск и Плетаево – Троицк – Кустанай. Для обеспечения связей с зарубежными странами в обход Балтийского моря, выходы из которого были блокированы Германией, срочно строилась дорога Волхов – Петрозаводск – Мурманск.

Но, безусловно, самым грандиозным проектом в сфере строительства железных дорог в царской России был Транссиб.

В 1857 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский поставил вопрос о строительстве железной дороги на сибирских окраинах России. Первый практический толчок к началу сооружения грандиозной магистрали дал император Российской империи Александр III.

Началу работ по постройке Уссурийского участка Сибирской железной дороги Александр III придал смысл чрезвычайного события в жизни империи, о чем свидетельствует текст рескрипта царя на имя наследника. российского престола: «Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю, после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути».

Использование труда арестантов на строительстве Транссиба

Сооружение Транссибирской магистрали осуществлялось в суровых природно-климатических условиях. Почти на всем протяжении трасса прокладывалась по малозаселенной или безлюдной местности, в непроходимой тайге. Она пересекала могучие сибирские реки, многочисленные озера, районы повышенной заболоченности и вечной мерзлоты (от Куэнги до Бочкарево, ныне Белогорск). Исключительные трудности для строителей представлял участок вокруг Байкала (станция Байкал — станция Мысовая). Здесь приходилось взрывать скалы, прокладывать тоннели, возводить искусственные сооружения в ущельях горных речек, впадающих в Байкал.

Строительство Транссибирской магистрали потребовало огромных средств. По предварительным расчетам Комитета по сооружению Сибирской железной дороги, ее стоимость определялась в 350 млн. руб. В дальнейшем подсчёты показали, что с 1891 по 1913 год стоимость Транссиба составила 1 455 413 000 рублей (в ценах 1913 года).

Всего на сооружении Транссиба в 1891 г., в начале стройки, было 9600 человек, в а 1895-1896 гг., в разгар строительных работ. — 84-89 тыс., в 1904 г., на завершающем этапе — только 5300 человек. На строительстве Амурской железной дороги в 1910 г. работали 20 тыс. чел.

По быстроте сооружения (в течение 12 лет), по протяженности (7,5 тыс. км), трудностям строительства и объемам выполненных работ Великая Сибирская железная дорога не знала себе равных во всем мире. В условиях почти полного бездорожья на доставку необходимых строительных материалов — а фактически приходилось завозить все, кроме леса, — затрачивалось много времени и средств. Например, для моста через Иртыш и для станции в Омске камень везли 740 верст по железной дороге из Челябинска и 580 верст с берегов Оби, а также по воде на баржах из карьеров, расположенных на берегах Иртыша в 900 верстах выше моста. Металлические конструкции для моста через Амур изготовлялись в Варшаве и доставлялись по железной дороге в Одессу, а затем перевозились морским путем во Владивосток, а оттуда по железной дороге в Хабаровск.

В 1904 году журнал Scientific American назвал строительство Транссиба самым выдающимся техническим достижением рубежа веков.

Непрерывный рельсовый путь между Санкт-Петербургом и Владивостоком появился после начала рабочего движения по Кругобайкальской железной дороге 18 сентября(1 октября) 1904 года. Окончательно Транссиб был построен 5(18) октября 1916 года, когда был открыт мост через Амур около Хабаровска и началось движение поездов по этому мосту.

Ну и под конец — немного статистики:

К 1894 году в России длина железных дорог составляла 32 709 верст(1 верста = 1066,781 м). К концу 1909 г. эксплуатационная длина железных дорог общего пользования в Российской Империи достигла 65 991 версты. Кроме того, России принадлежала Китайская Восточная ж. д. (КВжд) протяженностью в 1617 верст. К концу 1910 г. в постройке находилось 5448 верст. Подвижной состав к 1910 году: паровозов — 20 004, вагонов товарных — 445 014, пассажирских — 22 369, что на (25-30)% больше по сравнению с 1904 годом.

В 1913 г. протяженность сети железных дорог в границах СССР составляла 71,7 тыс. км. Размещены они были крайне неравномерно. Основная часть сети (83%) находилась в европейской части Советского Союза.

Построенные до революции 1917 года железные дороги составляют сегодня почти 80% современной сети ОАО «РЖД» (впрочем, это не означает, что во время СССР железных дорог строили совсем мало — просто значительная часть построенной тогда ж/д сети оказалась в странах СНГ).

Про развитие железных дорог в царской России рекомендуем посмотреть в фильме «Золотые магистрали» сериала «Русское экономическое чудо».

Источник: statehistory.ru

Начало строительства рельсовых дорог в России

Начало строительства рельсовых дорог в России относится к концу XVIII века, когда первые лежневые дороги были проложены на железоделательных заводах, шахтах и рудниках. Первая рельсовая чугунная дорога была построена на Алтае в 1808-10 годах горным мастером П.К.Фроловым (Змеиногорская дорога). В 1834 году в Нижнем Тагиле на заводе Демидовых Е.А. и М.Е. Черепановы закончили строительство первого русского паровоза, который мог везти по специально построенной дороге состав весом в 3,3 тонны, развивая скорость до 15 верст в час.

Царскосельская железная дорога положила начало строительству сети железных дорог России. Тридцатого дня в 12 часов 30 минут октября 1837 года дважды ударил станционный колокол, протяжно прозвучал свисток паровоза, и первый поезд отправился по железной дороге общего пользования Санкт-Петербург – Царское Село. Длина дороги составила 25 вёрст (26,3 км).

Павловский вокзал Царскосельской железной дороги

На Царскосельской железной дороге был построен ряд искусственных сооружений, в том числе мостов, среди которых самый большой – через Обводный канал – имел длину 25,6 м. За рубежом были закуплены 7 локомотивов и различные экипажи для поездов: закрытые дилижансы на 40 мест, открытые шарабаны, линейки с мягкими сиденьями, кареты («берлины»). В 1838 году в Петербургском технологическом институте для Царскосельской железной дороги был создан паровоз «Проворный».

С 1837 по 1841 год было перевезено 2,5 млн. пассажиров. За этот период Царскосельская железная дорога дала казне чистого дохода 360 тыс. руб.

Значение Царскосельской железной дороги состояло в том, что на опыте её строительства и эксплуатации была практически доказана возможность бесперебойной работы железнодорожного транспорта в климатических условиях России во все времена года. Коммерческая эксплуатация дороги также на деле показала выгодность и целесообразность нового вида транспорта. Явившись первым опытом в организации железнодорожного движения в России, дорога дала существенный толчок развитию и широкой постановке железнодорожного дела в стране.

В 30-40 годах XIX века потребовал неотложного решения вопрос о соединении надежной дорогой Петербурга с центральными районами России. 1 февраля 1842 года Николай I подписал указ о сооружении первой русской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва.

Летом 1843 года начались строительные работы. Дорога строилась по инженерно обоснованным параметрам, обеспечивающим наряду с экономической целесообразностью потребную пропускную способность с учетом перспективы. По настоянию П.П.Мельникова ширина колеи была установлена равной 5 футам или 1524 мм. Она стала стандартной для всех железных дорог России.

Начало строительства рельсовых дорог в России

Русские инженеры уже в первые годы развития железных дорог выбрали широкоподошвенный рельс. На линии Петербург – Москва были уложены такие рельсы, изготовленные на Людиновском заводе. Впоследствии этот профиль рельса распространился по всем железным дорогам мира.

Первые рельсы изготавливались в основном из чугуна. Однако было установлено, что стальные рельсы изнашиваются меньше и равномернее, чем чугунные. Последние очень скоро перестали использоваться на железных дорогах. Профиль рельса за последние 140 лет изменился мало, зато его масса увеличилась с 20-24 до 75-77 кг/м.

Следует отметить, что уже при строительстве дороги С.-Петербург – Москва шпалы пропитывали под давлением. На большинстве первых железных дорог укладывали непропитанные шпалы, древесина которых выходила из строя через 8-12 лет.

Основы организации тягового хозяйства и эксплуатации локомотивов на железных дорогах России были заложены в 1851 году, то есть с открытием для общего пользования Николаевской (ныне Октябрьская) железной дороги.

Дорога от С.-Петербурга до Москвы была разделена на восемь тяговых участков (тяговых плеч). За длину каждого участка было принято расстояние между «большими локомотивными стоянками», которые впоследствии были переименованы в «главные», или «коренные» депо. К депо для ремонта и обслуживания были приписаны грузовые и пассажирские паровозы.

В промежутках между «большими локомотивными стоянками» располагались «малые стоянки», где находились резервные паровозы на случай порчи локомотивов у проходящих поездов.

Первые тяговые плечи для грузового движения имели протяженность примерно 80 км, а для пассажирского – 160 км. При развитии железных дорог длину тяговых плеч увеличили. К началу 80-х годов прошлого столетия она возросла для грузовых паровозов до 120 км и более, доходя на отдельных дорогах до 260 км.

1 ноября 1851 г. состоялось официальное открытие движения на Петербург-Московской железной дороге. По ней пошли поезда, ведомые паровозами, построенными на Александровском заводе Петербурга. Размеры перевозок быстро росли. Уже в 1852 году дорога перевезла 719 тысяч пассажиров и 164 тысячи тонн грузов. Расстояние от Петербурга до Москвы — 650 километров — скорый поезд преодолевал за 12 часов.

В 1850-54 гг. на Александровском заводе в Петербурге были построены первые отечественные пассажирские вагоны.

Первые серийные грузовые вагоны в России начали выпускать в 1846 г. Они были четырехосными на двух двухосных тележках. Однако из-за того, что рама и кузов первых вагонов были деревянными, их грузоподъемность была невелика. Только в 1965 г. двухосные вагоны были исключены из обращения на железных дорогах СССР.

К 1860 году железнодорожная сеть России имела протяженность около 1590 км. После земельной реформы 1861 года и отмены крепостного права произошли изменения в экономике страны, способствовавшие разработке системы финансовых и административных мер, которые были положены в основу новой железнодорожной политики. В частности, был учрежден формально обособленный от госбюджета «железнодорожный фонд», что способствовало развитию железнодорожного строительства.

Периоды подъема строительства пришлись на конец 60-х – начало 70-х годов 19 века (в среднем в год сдавалось свыше 1,5 тыс. км) и на 90-е годы (свыше 2,5 тыс. км в год). К 1875 году было проложено свыше 20 тыс. км железных дорог, а к концу 19 века длина сети железных дорог России составила 53,2 тыс. км. В начале 1900-х годов было построено еще 22,6 тыс. км.

Источник: xn--d1abacdejqdwcjba3a.xn--p1ai