Вы спросите: «Что это такое – геодезический репер?» В двух словах не объяснить, но рамки этой статьи позволяют это сделать.

Человечество придумало и построило много коммуникаций, служащих различным его надобностям: электросети, канализация, дорожная сеть, трубопроводы для воды, нефти, газа.

Но есть невидимая сетка, существующая на всей территории нашей Родины, служащая для определения координат, высот и т.д. Называется эта сетка «Государственная нивелирная сеть», основой которой является репер – это знак (столб), сделанный из камня, дерева, металла для отсчёта от него нивелировок при производстве геодезических изысканий.

Для чего нужен репер?

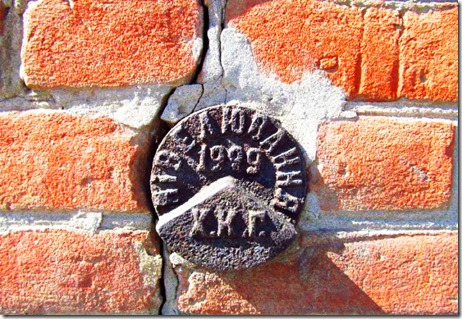

Репер в принципе – это точка с определённой высотой, от которой проводится нивелирование. На местности реперные знаки представляют собой высотную сеть. В городской застройке, в точке верхней линии цоколей зданий вбиваются болты определённой формы, известные, как стенные нивелирные марки.

Что такое «Репер» (реперная точка в строительстве, геодезии)

Реперы геодезической сети и нивелирные марки на стенах служат для измерений высот относительно уровня моря при производстве инженерных, строительных, топографических работах. В Российской Федерации принята система измерений относительно нулевой отметки Кронштадтского футштока. Это «Балтийская система высот» 1977 года, действующая от Кронштадта (Калининградская область) до Анадыря (Чукотка).

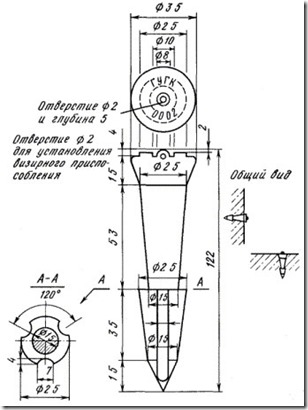

На исследуемом предмете есть специальное отверстие для подвешивания нивелирной рейки или возможность установить её, чтобы измерить нужные высоты. Точное положение на местности можно определить с помощью Государственной геодезической сети (ГГС). Пункты ГГС имеют центр, по которому определяются координаты. Все пункты занесены в каталог, поэтому, если на реперном знаке нет номера, его можно уточнить на топографической карте, плане, абрисе для того, чтобы найти в «поле».

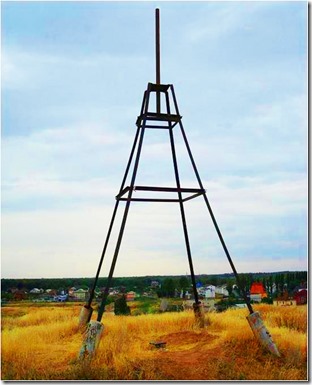

ГГС все знают по геодезическим вышкам, находящимся за городом в любой местности, под которыми находится залитый в бетон специальный знак.

Самые точные пункты (1 класса) имеют на глубине ещё один знак, на случай повреждения верхнего. Координаты для таких пунктов вычисляются, соответствуя астрономо – геодезической сети, путём измерений относительно положения звёзд. Как правило, пункты ГГС – это и есть реперы сети, так как имеют определённые координаты и высоту над уровнем моря. Нивелирные марки в городе часто используются, как пункты ГГС, имея для этого высотные параметры и точные координаты.

Существуют также местные сети с пунктами; это, так называемые, опорно – межевые сети. Они служат основой при межевании земельных участков, строительстве дорог, жилых и нежилых зданий и сооружений. Вышек у таких пунктов нет, они занесены в отдельные каталоги. При строительстве больших сооружений применяется временная сеть, которая может быть оформлена, как вбитые в землю рельсы, трубы, бетонные столбы, а после завершения строительства утилизирована.

Геодезический знак играет важнейшую роль при определении влияния процессов техногенного характера на строительных площадках, где есть плывуны, в метро, дорожных работах. Геодезисты устанавливают наблюдательные станции и закладывают стенные марки (в городе). Реперы служат точному определению границ зданий, сооружений, земельных участков и могут быть доказательствами, если необходимо осуществить судебно – геодезическую экспертизу.

Разновидности реперов, их оформление.

Существуют такие виды реперов:

Вековые устанавливаются, а затем используются для научных исследований (долговременные высотные отметки).

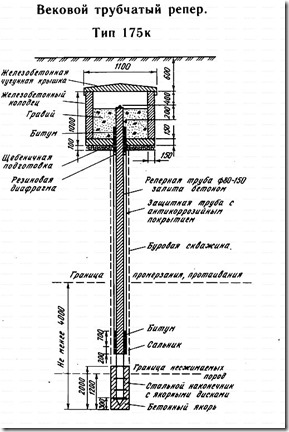

Конструкция векового репера зависит от глубины залегания геологически устойчивых, несжимаемых пород. Вековые реперы могут быть скальными и грунтовыми. Типы вековых реперов зависят от глубины нахождения скалы.

Сохранность векового репера обеспечивается качеством закладки, добротностью материалов, из которых он изготовлен, а также местом их расположения и внешним оформлением.

Стабильность векового репера обеспечивается заглублением основания репера в несжимаемые породы не менее чем на 120 см (трубчатые реперы) и на 20 см (скально-бетонные). Выбор места закладки векового репера должен исключить влияние экзогенных и техногенных сил. Выбирать место для закладки векового репера вместе с геодезистом должен геолог. Результаты выбора места закладки векового репера утверждает Роскартография.

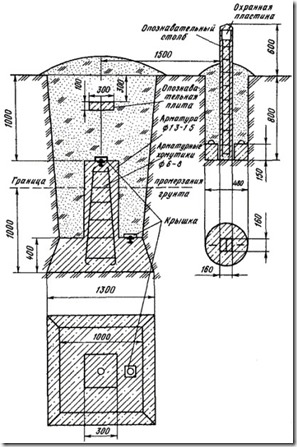

Фундаментальные закладываются через 50-80 километров на нивелирных линиях 1 класса и ответственных линиях 2 класса (это пилоны из железобетона, расположенные вдоль железных дорог, рядом с морскими водомерными установками, с заложенными металлическими знаками).

В зависимости от условий закладки фундаментальные реперы подразделяются на грунтовые (железобетонные, асбоцементные, трубчатые металлические) и скальные.

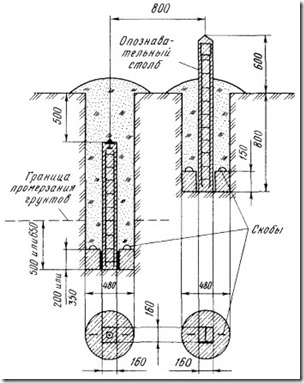

Фундаментальный репер для области сезонного промерзания грунтов изготавливают в котловане. Общий вид репера (тип 161 оп. знак) приведен на рисунке ниже:

Грунтовые рядовые устанавливаются через 5-7 километров на нивелирных линиях любого класса (на закопанном бетонном «якоре» с чугунной или железной маркой наверху). Так же закладываются и скальные.

Стенные рядовые, 5-7 километров друг от друга (в фундаментах зданий, мостов, сооружений).

Внешнее оформление знака представляет собой нанесение номера, наименование изготовителя, иногда – год установки. Грунтовые реперы могут располагать гравировкой с указанием высоты над уровнем моря. Номер уникален и, как правило, присвоен ему и отлит ещё на предприятии – изготовителе. Если на репере есть год, то это год его изготовления, а не год установки. Все остальные данные выгравированы (нанесены) после (во время) установки знака.

Все реперные отметки на местности хранятся в Каталоге пунктов государственных сетей и прорисованы в абрисе – схеме их местоположения. Именно с помощью абриса или топографического плана ищут знаки перед началом строительства. У них есть и адреса, так как устанавливаются они на стенах уже построенных зданий. Отвечает за сохранность информации о геодезических знаках Государственная служба регистрации, кадастра и картографии, курирующая Государственный геодезический фонд, где хранятся каталоги с грифом «Для служебного пользования».

Перспективы и выводы.

Ещё с 30-х годов прошлого века началась активная установка реперов в рамках индустриализации, массового строительства промышленных предприятий, объектов жилого, спортивного, социо – культурного назначения, хотя в дореволюционные времена такая работа проводилась также по всей стране. Были определены центры государственной геодезической сети СССР, на базе которых развивалась и российская сеть. В сегодняшнем мире, где космические технологии стали заменять многие земные исследования, установка новых знаков стала уходить на второй план, так как есть возможность определения высот и координат с помощью системы ГЛОНАСС или GPS. Сейчас геодезические пункты и знаки устанавливаются реже, на большом расстоянии друг от друга.

Государство охраняет геодезическую сеть и нивелирную сетку; за уничтожение или повреждение пунктов, реперных знаков следуют административные меры воздействия. Вообще, проблема сохранения сети существует, так как в последнее время происходят постоянные смены курирующих органов, изменения в муниципальных и других структурах, отвечающих за сохранность нивелирной сетки. Бесконечные фасадные работы, особенно в центральных районах городов, приводят к уничтожению реперов. Их, как правило, не восстанавливают, а изготавливают новые, проведя необходимые изыскания. Купить геодезические знаки, реперы, марки можно в специализированных организациях, производящих и продающих подобное оборудование.

На этом все друзья. Спасибо за внимание. Отличного Вам дня и хорошего настроения. Пока!!

Что такое система высот и для чего она нужна в строительстве

При составлении проектов всегда используется высотные отметки. В Российской Федерации принято использовать Балтийскую систему высот. Что такое Балтийская система высот?

В 1707 году в Кронштадте на устое Синего моста был установлен футшток. Это рейка с делениями по которой отмечается уровень Балтийского моря.

К 1839 году выл выведен средний уровень моря, который был принят за основной ноль по всей территории России.

В 1913 году была установлена пластина с горизонтальной чертой которая является нулевой отметкой для нивелирования по сегодняшний день.

Для чего нужна система высот в строительстве?

Любое строительства начинается с установки репера. Это высотная отметка, выставленная относительно нулевой отметки Кронштадтского футштока. В дальнейшем все земляные и строительные работы ведутся относительно этой отметки. Это даёт возможность контролировать ведение работ с помощью нивелира.

То есть мы легко сможем понять на какую глубину надо рыть котлован или на какой высоте должен находиться верх фундамента. Тут важно отметить что обычно за абсолютный ноль строения берётся верх чистого пола первого этажа.

С помощью репера мы можем определить, где будет отметка верха чистого пола и в дальнейшем уже опирается на это значение. Но реперную отметку надо стараться сохранять до конца строительства, потому что это будет вашей страховкой в случае возникновения спорных ситуаций.

В индивидуальном строительстве Балтийская система высот используется достаточно редко. В основном при строительстве частного дома устанавливается реперная отметка относительно местности, окружающей ваш участок. Используется так называемая местная или локальная система высот. Что это такое?

В ближайшей к вашему участку местности выбираем некую возвышенность. Обычно это пролегающая рядом с участком дорога, которую всегда делают выше уровня земли той местности, по которой её прокладывают.

Ставим там отметку, на которую потом всегда можно поставить нивелирную рейку. Отмечаем для себя значение этой отметки как ноль.

Считаю правильным делать уровень верха чистого пола первого этажа выше этой отметки минимум на 30 сантиметров. Почему не ниже этого значения я напишу в другой раз.

Но вы можете сами решить для себя какой уровень вам нужен. В дальнейшем уже отталкиваясь от этого вы можете с помощью нивелира вести контроль за строительством своего дома, спокойно выведя глубину траншеи под фундамент и потом высоту фундамента. Зачем нужен обязательный контроль?

В первую очередь для экономии материалов и затрат на проведение земляных работ. И самое главное, для точного выведения горизонтальной плоскости фундамента.

Конечно, это можно сделать и гидроуровнем. Можно с помощью лазерного уровня. Но если у вас есть оптический нивелир, и вы умеете им пользоваться советую воспользоваться нивелиром.

В любом случае применение системы высот всегда служит хорошим подспорьем в строительстве частного дома, и обязательным в строительстве многоэтажных зданий и промышленных сооружений.

Надеюсь я смог хотя бы в общих чертах донести до вас что такое система высот и для чего она нужна.

Подписывайтесь на мой канал, будет ещё много полезной информации)

Приглашаю в моё сообщество ВКонтакте и советую заглянуть на мой канал Ютуб )

Геодезическая разбивочная основа для строительства — что это такое?

Необходимость создания геодезической разбивочной основы возникает при возведении объекта недвижимости.

Такая основа выполняется геодезической организацией и представляет собой сеть закрепленных пунктов.

Обозначенные пункты дают возможность с достаточно высокой точностью определять положение объектов строительства относительно их высоты.

Причем такая возможность возникает по отношению не только к отдельно расположенным зданиям и сооружениям – речь может идти о целых комплексах.

В любом случае, о каком количестве сооружений бы не шла речь, все они будут привязываться к определенным пунктам геодезической сети гос. назначения.

Отображая необходимые объекты, в обязательном порядке учитывают размещение уже существующих сооружений и сетей, а также тех, которые существуют только в проекте.

Исполнитель разбивочной основы также должен учитывать обеспечение устойчивости имеющихся знаков, посредством существования и размещения которых осуществляется установка закрепляющих пунктов и различные процессы, что имеют значение для эксплуатации сооружения с учетом строительных и санитарных норм.

Назначение ГРО

Основным назначением такого вида работ является решение задач:

- Вынос в натуру планируемых проектов при осуществлении возведения объектов или прокладываемых инженерных сетей;

- Определение границ участка земли, который необходим для осуществления на нем строительства;

- Для определения оптимальных параметров и прочих характеристик объектов, которые будут располагаться на интересующем застройщиков участке;

- Для обеспечения возможности оптимальной установки оборудования.

Отдельно выделяются решаемые задачи в случае необходимости использования участков земли под сельское хозяйство.

В такой ситуации основными целями будут являться правильное определение межей земельного участка, обозначающих границы землепользования, разрешение споров относительно границ, которые могут иметь место между собственниками смежных наделов, а также уточнение прохождения межей при определении неточностей или ошибок, что возникли в процессе межевания территории или отдельного участка земли.

Построение геодезической разбивочной основы регулируется отраженными нормами в СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве».

Данный документ содержит общие положения относительно осуществления работ, нормы по геодезической разбивочной основе, правила проведения разбивочных работ, а также контроль точности исполнения и методы проверки выставленных основ.

СНиПом определяется необходимость соблюдения существующих норм относительно проведения различного рода геодезических работ. Кроме того, должны учитываться и прочие нормы, в соответствии с которыми будут возводиться инженерные коммуникации или здания.

Построение

Описание основы складывается из нескольких этапов, проведение каждого из которых должно выполняться с учетом существующих норм.

Так, такой процесс складывается из следующих этапов:

- Составление плана построения основы;

- Вынос определенных исполнителем разбивочных осей;

- Формирование внешней разбивочной сети;

- Вынос зоны закладки знаков.

Составление плана

Создание плана является начальным этапом осуществления построения и осуществляется с учетом стадий проектирования и того, в какой очередности будет производиться возведение объектов.

Оформление схемы выполняют с учетом масштаба главного проекта строительства того участка, который будет использован для возведения или прокладки сети.

Параллельно с этим следует учитывать:

- Размещение уже имеющихся на площадке построек и тех, которые планируются к прокладке согласно утвержденным проектам строительства;

- Обеспечение сохранности тех знаков, которые являются фиксирующими пунктами;

- Температурные и другие процессы, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на возводимый объект или прокладываемую коммуникацию, в связи с чем процесс эксплуатации может быть затруднен и, впоследствии, невозможен ввиду утраты необходимых характеристик сооружения;

- Необходимость применения разбивочной основы уже в процессе осуществления эксплуатации здания, а также проведения работ по расширению, реконструкции с изменением определенных параметров или перестройки.

Вынос в натуру

Для достижения одной из основных целей – создания разбивочной оси осуществляется вынос в натуру осей, которые будут характеризоваться как разбивочные.

Кроме того, такие работы производятся для достижения задачи по переносу разбивочных осей в натуру.

При осуществлении выноса в натуру центральных разбивочных основ сооружения, они формируются в таком виде:

- Красных линий или других обозначений, принятых в строительстве;

- Любых типов геодезической сетки или строительной. При этом масштаб может приниматься 50, 100 или 200 метров.

Внешняя разбивка

Формирование внешней разбивочной сети осуществляют посредством отображения геодезической сетки. Все имеющиеся ее пункты фиксируют относительно выноса оси, отдельно выделяют углы, которые образованы посредством пересечения осей, выступающих главными.

Также при обозначении внешней разбивочной оси учитывают следующее:

- Необходимость формирования наружной сети;

- Потребность основания высотной сетки не менее, чем в 2 репера;

- В зависимости от параметров возводимых зданий или прокладываемых коммуникаций обеспечение требования по совмещению пунктов нивелирной и плановой разбивочной сети.

Отдельным моментом будет являться формирование высотной геодезической разбивочной основы– такой процесс осуществляется посредством согласования с условиями нормативных документов, которые были оформлены с учетом распорядка возведения и утвержденных параметров здания или коммуникаций.

Для того, чтобы осуществить проверку качества выстроенной высотной ГРО применяется методика определенных расчетов с учетом инженерных критериев, при осуществлении которых во внимание принимаются специальные условия по допуску к дальнейшим работам, что были согласованы с планом строительства.

Вынос зоны закладки знаков

Вынос такой зоны осуществляется с соблюдением требования того, что он должен быть отображен в генплане. Параллельно с этим зону закладки также требуется размещать и в тех чертежах, которые требуются с целью отображения всех сооружений, согласно предполагаемого их расположения.

Действия по выносу должны производиться не менее, чем за 10 дней до того, как начнется выполнение работ.

Пример исполнительной схемы

Такая схема является одним из наиболее значимых документов, оформляемых на этапе проектирования и осуществления подготовительных работ перед началом непосредственного возведения.

Такая схема отображает фактическое расположение планируемых к строительству конструкций, прокладку сетей, как надземного, так и подземного расположения.

Документом, в соответствии с каким осуществляется составление геодезической разбивочной основы, является ГОСТ Р 51872-2002.

Выполнение схем осуществляется на основании произведенных съемок и замеров. Для обозначения имеющихся (или возможных) отклонений на схеме значения величин обозначаются соответственно со знаком «+» или «-».

Схема может содержать информацию о проведенном согласовании или данные о допущении отклонений, которые имеют место в сравнении с разработанной ПД.

Передача документации

После оформления геодезической разбивочной основы происходит ее передача от исполнителя заказчику. Такое действие осуществляется в определенный нормативами срок и производится с учетом предъявляемых к такой документации требований.

От кого и кому

Передача геодезической разбивочной основы осуществляется от ее исполнителя к подрядчику, ответственному за выполнение работ. Как уже отмечалось, такая передача должна осуществиться не позднее, чем за 10 дней до того, как начнется возведение.

После того, как документация будет передана, подрядчик знакомится с предоставленным ГРО, и при необходимости вносятся некоторые коррективы с учетом разработанного проекта строительства.

Описание процесса

Такой процесс осуществляется с применением одной из утвержденных методик и заключается в проверке соответствия нормам таких пунктов:

- Обозначенных знаков сети участка, отведенного под стройку;

- Осевых знаков ВРС проектируемого объекта. При этом их количество должно быть не менее четырех на каждую из существующих осей;

- Плановых знаков тех объектов, что относятся к категории линейных (инженерные коммуникации). Такие знаки обязательно должны давать полную характеристику их с точки зрения обозначения прохождения – отражается начало объекта, его конец, существующие колодцы, а также те места, в которых линейный объект изменяет свое направление (траекторию);

- Реперы. Проставляются внутри обозначения каждого отдельного сооружения вдоль проходящих или проектируемых линейных объектов. Они должны быть обозначены не реже, чем через каждые 500 метров.

Методика приемки

Методика приемки заключается в сравнении предоставленной геодезической разбивочной основы с существующими нормами обозначения, допустимыми погрешностями, и правилами схематического отображения объектов.

Кроме того, учитывается, решают ли такие схемы существующие задачи и выполняют ли поставленные цели.

К примеру, разбивочная сеть должна создаваться для обеспечения возможности выноса в натуру осей.

Аналогично этому внешняя разбивочная сеть должна отображать существующие параметры и позволять переносить их в натуру таким образом, чтобы в точности соответствовать обозначенным координатам.

Некоторые из тех требований, которые содержит методика приемки, следующие:

- Закрепление главных РО должно осуществляться четырьмя знаками – не менее, чем по два с каждой стороны сооружения;

- При размещении парных знаков должно выполняться требование допустимого расстояния между ними – от 15 до 50. Для линейных объектов такая норма несколько выше – допускается расстояние до 100 метров;

- При строительстве группы зданий, которые будут располагаться отдельно друг от друга, необходимо будет показывать два репера для каждого из проектируемых зданий, причем расстояние между ними должно быть в диапазоне 200-300 метров;

- В процессе оформления геодезической разбивочной основы допускается совмещение реперов с осевыми знаками – такой фактор не может стать причиной для отказа в его приемке.

Освидетельствование

Освидетельствование геодезической разбивочной основы осуществляется в процессе подписания соответствующего акта. Такой документ должен включать в себя следующую информацию:

- Данные об объекте строительства, по которому осуществлялась разбивка;

- Название и точный адрес участка, на котором будет осуществляться возведение объекта;

- Наименование заказчика. В случае, если он будет выступать в качестве юридического лица, указывается также еще и ОГРН, ИНН;

- Данные об организации, выступающей в роли подрядчика;

- Сведения о лице, которое выполняло и отвечало за процесс осуществления подготовки строительного проекта;

- Наименование организации, выполняющей построение ГРО;

- Номер и дата проведения освидетельствования;

- Должность и ФИО лица, выступающего в роли представителя заказчика;

- Наименование органа, осуществляющего строительный контроль относительно проектируемого объекта;

- Данные о том, что документация была изучена и том, что осуществилось фактическое сравнение с теми знаками, которые были закреплены непосредственно на местности;

- Отметка о том, что знаки прошли проверку на соответствие государственным техническим регламентам;

- Дополнительные сведения, которые могут иметь существенное значение для возводимого объекта строительства;

- Отражение количества экземпляров, в котором была составлена геодезическая разбивочная основа;

- Подписи лиц, присутствовавших на освидетельствовании.

Только после того, как акт освидетельствования будет подписан, объект проектируемого строительства будет допущен к началу возведения.

Полезное видео

Смотрите интересный видеоматериал, в котором рассказывается о том, что такое геодезическая разбивочная основа и как она создается.

Заключение

Итак, разбивка геодезической разбивочной основы – достаточно специфический процесс, выполнение которого осуществляют геодезические организации.

Разбивка основы должна осуществляться с учетом действующего на данный момент СНиПа и включать в себя все необходимые параметры и информацию, достаточную для возведения объекта недвижимости или инженерной коммуникации.

По окончанию разбивки подтверждением возможности выполнения строительных работ становится подписание акта освидетельствования.

Источник: dom-srub-banya.ru

Рэпер в строительстве что это

Нужен полный текст и статус документов ГОСТ, СНИП, СП?

Попробуйте профессиональную справочную систему

«Техэксперт: Базовые нормативные документы» бесплатно

ПРАВИЛА

закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей

Изложены требования по закладке геодезических центров и реперов. Приведены типы центров и реперов для различных географических районов, в том числе и для населенных пунктов. Конструкции значительной части центров и реперов рассчитаны на механизацию земляных работ при их закладке, повышение сохранности центров и обеспечение возможности их восстановления в случае утраты верхней марки.

Для специалистов предприятий, организаций и учреждений, занимающихся построением геодезических сетей на территории России, а также могут быть рекомендованы для стран СНГ, Прибалтики и Грузии.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. «Правила . . .» разработаны в Центральном ордена «Знак Почета» научно-исследовательском институте геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н.Красовского (ЦНИИГАиК) ст. науч. сотр. И.Н.Мещерским, науч. сотрудниками Я.В.Наумовым и Ю.Г.Кузнецовым, ст. инженером А.С.Ильиным.

«Правила . . .» утверждены и введены в действие с 1 января 1992 г. приказом ГУГК СССР от 14 января 1991 г. N 6 п.

С введением в действие данного нормативно-технического акта отменены следующие документы: «Центры и реперы государственной геодезической сети СССР». — М.: Недра, 1973; «Центры геодезических пунктов для территории городов, поселков и промышленных площадок». — М.: Недра, 1972; § 48-57 и 69 «Инструкции о построении государственной геодезической сети СССР». — М.: Недра, 1966; пп.6.16-6.20 «Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» (ГКИНП-02-033-79). М.: Недра, 1982; п.2.2 «Руководства по астрономическим определениям» (ГКИНП-01-153-81). — М.: Недра, 1984; Глава 5 «Руководства по постройке геодезических знаков». — М.: Недра, 1969.

1.2. Геодезические сети представляют собой совокупность закрепленных точек на земной поверхности с известными координатами, высотами или значениями силы тяжести, которые отнесены к центрам этих геодезических пунктов. Составные элементы центров геодезических пунктов, имеющие метки, к которым относят координаты, называют «марками» центров.

Существуют два типа марок: одни закладываются в бетон, другие привариваются к трубе. На марке указываются начальные буквы названия организации, выполнявшей работы, номер марки или репера. Номер марки не должен повторяться на ближайших центрах.

Закрепление геодезических пунктов осуществляется специальными инженерными устройствами и сооружениями. Для обеспечения лучшей сохранности и опознавания на местности геодезические пункты имеют соответствующее внешнее оформление: наружный знак, канавы, курганы, опознавательные столбы или опознавательные знаки.

Геодезические пункты рассчитаны на использование в течение длительного времени и находятся под охраной государства.

Порядок охраны пунктов и поддержание их в исправном состоянии установлен Постановлением Совета Министров СССР N 218 от 17.03.1983 г. «Об охране геодезических пунктов» (прил.1) и «Инструкцией об охране геодезических пунктов». ГКИНП-07-11-84. М.: ГУГК, 1984.

1.3. «Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей (далее в тексте — «Правила . . .») разработаны на основе исследований ЦНИИГАиК, предприятий и территориальных инспекций государственного геодезического надзора, а также на основе предложений других организаций, выполняющих геодезические работы.

1.4. При составлении «Правил . . .» ставились следующие задачи:

разработать конструкции центров и реперов, а также их внешнее оформление с целью обеспечения необходимой стабильности и длительной сохранности последних;

унифицировать конструкции центров и реперов применительно к определенным физико-географическим зонам страны;

усилить наружное оформление геодезических пунктов с целью уменьшения процента утрат и облегчения отыскания пунктов на местности, обращая особое внимание на государственное значение геодезических пунктов;

использовать железобетонные или асбоцементные элементы, а также забиваемые центры и реперы в пределах всех областей сезонного промерзания грунтов.

1.5. Разнообразие физико-географических и климатических условий страны обусловливает различие типов центров и реперов по зонам. Специальные типы центров и реперов применяются в районах распространения подвижных песков, торфяников и переувлажненных грунтов, для закладки в скальных породах, а также в заболоченных районах.

В зависимости от физико-географических условий предусмотрено использование асбоцементных и металлических труб для изготовления центров и реперов с бетонными якорями.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1. В настоящих «Правилах . . .» установлены единые требования к работам по закладке центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, к типовым конструкциям центров и реперов для различных физико-географических зон как на застроенных, так и на незастроенных территориях. При создании геодезической и нивелирной сетей предусмотрено обеспечение их долговременной сохранности и стабильности.

2.2. Геодезические центры и реперы изготавливают и закладывают с особой тщательностью, так как они должны обеспечить сохранность и неподвижность закрепленных точек в плановом и высотном положениях на многие годы.

Центры должны быть стойкими к пучению, механическим нагрузкам и химическому воздействию грунтового раствора.

2.3. Типовые конструкции центров и реперов выбирают с учетом климатических и физико-географических условий зон, а также в соответствии со схемами (см. прил.2 и 3).

2.4. Особенности закладки и изготовления центров и реперов при создании геодезических сетей, выполнении инженерно-геодезических и маркшейдерских работ, а также при восстановлении геодезических сетей регламентируются настоящими «Правилами . . .». В ведомственных инструкциях по согласованию с Роскартографией конструкции центров и реперов могут быть изменены, но их качественные характеристики не должны уступать характеристикам центров и реперов, предусмотренным настоящими «Правилами . . .».

2.5. Перед закладкой центров и реперов в южной зоне области многолетней мерзлоты (прерывистой мерзлоты) необходимо производить рекогносцировку мест закладки центров и реперов вне зависимости от класса работ. Во всех остальных случаях необходимость рекогносцировки мест закладки центров и реперов устанавливается инструкциями по видам работ и техническими проектами.

2.6. Закладку центров и реперов, как правило, выполняют с помощью механических средств. Допускается закладка центров и реперов котлованным способом.

2.7. При закладке центров и реперов должны строго соблюдаться все требования «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (М.: Недра, 1973) и общеобязательных инструкций по видам работ.

Лица, занятые закладкой центров и реперов, обязаны пройти инструктаж по технике безопасности.

2.8. Контроль и приемка работ по закладке центров и реперов должны осуществляться в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о порядке контроля и приемки топографо-геодезических и картографических работ» (М.: Недра, 1979).

2.9. Все заложенные центры и реперы в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 17 марта 1983 г. N 218 (см. прил.1) сдают под наблюдение за их сохранностью по «Актам о сдаче геодезических пунктов для наблюдения за сохранностью» (см. прил.4).

На каждый заложенный и обследованный геодезический пункт составляют или уточняют составленные ранее абрис и описание. Кроме того, в населенных пунктах, как правило, фотографируют целиком здание и отдельно его часть, где находится центр или репер. На фотографии должен быть изображен номер геодезического пункта.

2.10. По окончании закладки центров и реперов представляют следующие документы:

пояснительную записку на весь район работ;

журнал закладки вековых, фундаментальных реперов (см. прил.5, форма Н-5), в котором указывают координаты репера с ошибкой не более 1,0 м;

карточку постройки, обследования, восстановления геодезического пункта (см. прил.5, форма Т-45);

карточку закладки пунктов, триангуляции, полигонометрии, нивелирования (см. прил.5, форма Т-44). На карточке абрис может быть заменен картой масштаба 1:25000 и крупнее с нанесением на ней пунктов;

список заложенных центров, реперов и схему их расположения на карте масштаба 1:100000 для ТИГГН;

акты о сдаче геодезических пунктов для наблюдения за сохранностью;

материалы геологического обследования мест закладки вековых и фундаментальных реперов, а также мест закладки других центров и реперов, где такие обследования проводились. Масштаб абриса выбирают с таким расчетом, чтобы на нем поместились ближайшие ориентиры, указанные в описании геодезического пункта. Абрисы составляют, как правило, глазомерно по картам и аэроснимкам в обычных топографических знаках. Горизонтали рисуют условно. Если вблизи геодезического пункта или репера нет надежных ориентиров, то привязку центров выполняют инструментально.

Использовать в качестве ориентиров на местности предметы, которые могут изменить свое положение, запрещается.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИН ПРОМЕРЗАНИЯ И ПРОТАИВАНИЯ ГРУНТОВ

3.1. Для определения глубин закладки центров и реперов пользуются специальной схемой (см. прил.2). При составлении этой схемы были учтены деформации от пучения грунта: для районов с сухим климатом, например Республика Казахстан, где промерзание не вызывает пучения грунта, принятые значения глубин промерзания на 20% меньше, чем в среднем для остальной территории страны. Для районов с неблагоприятными условиями, влияющими на устойчивость центров и реперов, глубина промерзания увеличена на 30-40 см против фактической.

3.2. Численные значения глубины промерзания и протаивания, приведенные на схеме, относятся к суглинистым грунтам с влажностью от 15 до 30% при условии равнинного рельефа местности, находящейся на высотах до 500 м, естественного снежного и частично нарушенного дернового покрова. Глубина промерзания грунта в горных районах увеличивается на 50 см на каждые 1000 м высоты, что необходимо учитывать при закладке центров и реперов в этих районах.

3.3. На схеме выделены две области — область сезонного промерзания грунтов и область многолетней мерзлоты. Граница между областями проходит по линии: Нарьян-Мар — Салехард — Туруханск — Надым — Нижнеангарск — Хоринск — Чита — Свободный — Комсомольск-на-Амуре — Златоустовск — ср. течение р. Мая-Аян (Хабаровский кр.).

Область сезонного промерзания грунтов делится на две зоны: южную — наиболее благоприятную для устойчивости центров и реперов — и северную — менее благоприятную из-за значительного увлажнения грунта. Граница между этими зонами проходит по линии: Ужгород — Харьков — Актюбинск — Караганда — Семипалатинск — оз. Зайсан.

Область многолетней мерзлоты включает три зоны: южную, среднюю и северную. Южная зона неблагоприятна по мерзлотным условиям; северная зона наиболее благоприятна для устойчивости центров и реперов, она характеризуется глубиной протаивания грунта до 1,25 м и сливающимися многолетнемерзлыми грунтами. Граница между южной и средней зонами проходит по линии: Воркута — Новый Порт — Хантайка — Сунтар — Олекминск — Алдан и Аян (Хабаровский кр.).

Область применения центров и реперов, предназначенных для области сезонного промерзания грунтов, ограничена с севера двойной жирной линией. Область применения центров и реперов с многодисковыми якорями, закладываемыми в пробуренные или протаянные скважины, ограничена с юга одинарной жирной линией.

Территория между этими границами характеризуется прерывистой мерзлотой.

Величины глубин промерзания и протаивания показаны на схеме в виде дроби, где числитель обозначает глубину протаивания, а знаменатель глубину промерзания.

3.4. При рекогносцировке для определения максимальной глубины протаивания в области многолетнемерзлых пород применяют щупы, бурение или шурфование. Полную глубину протаивания () определяют по формуле

где — глубина протаивания грунта на момент рекогносцировки; — показатель протаивания.

Значения и (см. прил.6) должны отличаться от нуля. Надежность определения полной глубины протаивания по приведенной выше формуле увеличивается к осени.

3.5. Все центры и реперы объединены в следующие группы:

а) для области сезонного промерзания грунтов:

1 — анкерные центры (типы 3, 158, 160, 161, 162, 177, 180); 2 — свайный центр (тип 147); 3 — центры, закладываемые бурением или забивкой (типы 15, 175, 181, 183); 4 — стенной центр (тип 143).

Центры, закладываемые в южной и северной зонах области сезонного промерзания грунтов, различаются по глубине закладки и размерам якоря. При глубине промерзания грунта менее 200 см геодезические центры имеют две марки (тип 3), при глубине промерзания более 200 см — одну марку (тип 160);

б) для области многолетней мерзлоты:

5 — центры, закладываемые бурением (типы 150, 178);

6 — анкерные центры, закладываемые в котлован (типы 165, 179);

в) для других зон:

7 — центр для районов подвижных песков (тип 15);

8 — центры для заболоченных территорий (тип 188);

9 — центры для скальных грунтов (типы 7, 8, 9, 114, 164, 173, 174, 176).

На схеме (см. прил.3) типы центров и реперов, предусмотренные для закрепления вековых (типы 173, 174, 175) и фундаментальных (типы 114, 161) реперов, образцовых базисов (типы 187 и 181), астрономических и ориентирных пунктов (типы 152, 182), не показаны.

Нумерация типов центров и реперов соответствует принятой в «Альбоме типов центров и реперов» (М.: РИО ВТС) и в дополнениях к нему, изданных в 1965 и 1978 гг. Не входящим в перечисленные документы типам центров и реперов присвоены последующие порядковые номера.

Если над центром установлен опознавательный столб, то к номеру типа центра добавляют буквы «оп.». Если опознавательный столб установлен на некотором расстоянии, то добавляют слова «оп. знак». Если центр закрывается металлическим колпаком или железобетонной крышкой, то на них дополнительно ставится индекс «к».

4. ВЫБОР МЕСТА ЗАКЛАДКИ ЦЕНТРОВ И РЕПЕРОВ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

4.1. Место установки геодезических пунктов должно быть легко доступно для подъема или подхода, хорошо опознаваться на местности и обеспечивать долговременную сохранность центров, реперов и наружных знаков.

4.2. Наиболее благоприятным местом для закладки центров и реперов во всех областях является выход коренных скальных пород, а также повышенная форма рельефа с крупнозернистым и песчаным слабоувлажненным грунтом, с глубоким залеганием грунтовых вод.

Скальная порода должна быть массивной и монолитной. Необходимо избегать закладки центров и реперов в выходы скал, если нет уверенности, что они монолитно связаны с глубинными скальными породами.

4.3. В области сезонного промерзания грунтов центры и реперы не должны закладываться на территориях, подвергающихся необратимым деформациям грунтов (оползни, карсты, солифлюкция и т.д.), на затопляемых территориях, на участках, где проводятся или будут осуществляться в ближайшее время строительные, дорожные, гидротехнические, горные и сельскохозяйственные работы, исключая создание специальных сетей. Не следует закладывать центры и реперы вблизи буровых вышек, скважин для добычи нефти, газа и подземных вод (кроме тех случаев, когда специально изучается деформация земной поверхности под влиянием техногенных процессов).

Источник: docs.cntd.ru