26 августа 1950 года Совет Министров СССР принял решение о строительстве Куйбышевской гидроэлектростанции на Волге. Сегодня она называется Жигулевская ГЭС.

Идея энергетического использования Волги у Самарской Луки была выдвинута Глебом Кржижановским еще в 1910 году. Инженер Богоявленский предложил построить гидроэлектростанцию у поселка Переволоки на водоразделе между Волгой и Усой. Но средств на это тогда не было.

В начале 1930-ых годов начались проектно-изыскательские работы по энергетическому использованию Волги. В 1937 году было принято решение о строительстве Куйбышевского гидроузла на водоразделе у поселков Красная Глинка и Переволоки. Строительные работы начались, но через три года их прекратили, потому что в этом районе были обнаружена нефть.

Изыскания продолжили в 1949 году. На следующий год началось строительство станции.

Она была возведена в рекордные сроки — за семь лет. По ее плотине ГЭС были проложены железнодорожный и автомобильный перехода. В среднем в год она вырабатывает 10,3 миллиарда килоВатт/час.

70 лет Усть-Каменогорской ГЭС

Куйбышевский гидроузел — уникальное сооружение, не имеющее аналогов в мировой практике гидротехнического строительства. В районе строительства ГЭС в Волгу было сброшено 750 бетонных кубов по 2,5 тонны каждый, 1765 пирамид весом по 10 тонн. 19 часов и 35 минут потребовалось гидростроителям для перекрытия Волги в районе предприятия.

На фото — снимки со строительства ГЭС, водосливная плотина и почтовая марка с Жигулевской ГЭС

Также в эти дни:

26 августа 1939 года — в Куйбышеве в Доме связи начали работу междугородняя телефонная станция и фототелеграф.

26 августа 1969 года — сдано в эксплуатацию первое учебное здание Куйбышевского государственного университета на Осипенко.

Источник: progorodsamara.ru

РусГидро снова подняла вопрос строительства противопаводковых ГЭС в Амурской области

Объемов строительства ГЭС в России нет, нужно что-то придумывать .

Комсомольск-на-Амуре, 13 окт — ИА Neftegaz.RU. РусГидро снова подняла вопрос строительства противопаводковых ГЭС в бассейне р. Амур.

Тему анонсировал глава РусГидро В. Хмарин в рамках РЭН-2022:

- мы считаем, что поддерживать гидроэнергетику — это одна из наших основных миссий;

- впереди нет ни одной большой гидроэнергетической стройки;

- мы искренне надеемся, что страна примет решение о постройке хотя бы 2 х гидроэлектростанций в Амурской области;

- они там нужны по 2 причинам:

- с энергетической точки зрения,

- с противопаводковой точки зрения;

В 2021 г. В. Путин поручил проработать вопрос строительства объектов гидрогенерации в бассейне р. Амур, в т.ч. на реках Ниман и Селемджа.

Это должно помочь в развитии энергетического сектора Дальнего Востока и снижении риска наводнений.

Но что скажут экологи?

Строительство Днепрогэс. Как это было на самом деле.

История проекта строительства противопаводковых ГЭС на Амуре

Для любознательных напомним, что РусГидро пытается 2 й раз войти в одну реку.

9 ноября 2014 г. в г. Пекине приснопамятным Е. Додом и президентом корпорации «Три Ущелья» (Сhina Three Gorges Corporation) Лу Чунем, в рамках визита В. Путина на саммит АТЭС, уже подписывалось соглашение о противопаводковых ГЭС на Амуре на территории РФ.

- создание совместного предприятия (СП) с долей участия РусГидро — 51%, СhinaThreeGorgesCorporation — 49%;

- цель создания СП:

- организация, финансирование, строительство и эксплуатация в Амурской области и Хабаровском крае 4 ГЭС:

- совокупная установленная мощность — до 2000 МВт,

- стоимость — до 230 млрд рублей;

- Нижне-Зейской — мощностью 400 МВт,

- Селемжинской — 300 МВт,

- Гилюйской — 462 МВт,

- Нижне-Ниманской — 600 МВт.

- к деградации природного комплекса среднего течения реки Амур;

- к исчезновению мест нереста рыб;

- к ухудшению качества воды;

- к активизации эрозии.

Вишенкой на тортике стало мнение экспертов:

- оптимизация правил использования и конструктивное усовершенствование Зейской и Бурейской может оказать больший противопаводковый эффект, чем прибавка противопаводковой емкости в новых водохранилищах.

Вновь к противопаводковым ГЭС Минэнерго вернулось в 2021 г., когда П. Сниккарс поведал:

Источник: neftegaz.ru

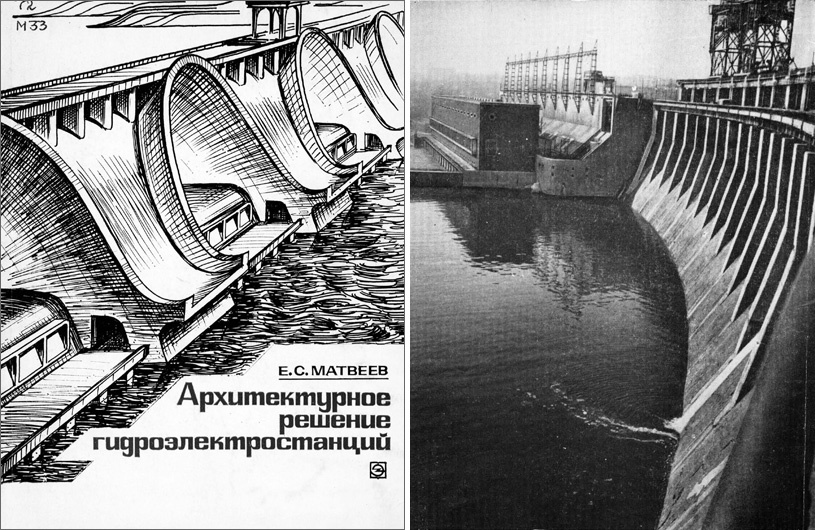

Архитектурное решение гидроэлектростанций. Матвеев Е.С. 1975

По своему замыслу книга представляет собой попытку раскрыть процесс формирования архитектуры гидротехнических сооружений. Поскольку книга предназначена прежде всего инженерам, она не касается вопросов технологии, обоснования типа гидротехнических сооружений и т. д. — все это понятно, знакомо каждому гидротехнику. В книге освещаются в основном вопросы планировочных и архитектурно-художественных, эстетических задач, т. е. тех сторон архитектуры, которые в меньшей степени непосредственно связаны с областью деятельности инженера-гидротехника. Все это иллюстрируется примерами, взятыми из проектной и строительной практики. Хотя суждения об этих примерах подчас несколько субъективны, но они позволяют наиболее емко подкрепить те положения, которые необходимо знать каждому гидротехнику в процессе совместной работы с архитектором.

Глава первая. Основы архитектурного решения гидроэлектростанции

1. Особенности архитектуры гидроэнергетических сооружений

2. Влияние гидроэлектростанций на изменение существующей пространственной среды

3. Специфика планировочных решений гидроэлектростанции

4. Города и поселки строителей гидроузлов

Глава вторая. Объемно-пространственная структура гидроэлектростанции

5. Функционально-технологические особенности

6. Конструкция, форма, архитектура

7. Объёмно-пространственная композиция

8. Архитектура здания ГЭС

9. Интерьеры машинных залов и помещений ГЭС

Глава третья. Средства архитектурно-художественной выразительности гидроэлектростанции

10. Бетонные и земляные сооружения

11. Гидромеханическое, электротехническое и подъемно-транспортное оборудование

12. Масштаб, пропорции, ритм

13. Материал, цвет, свет

14. Синтез архитектуры и монументального искусства

Глава четвертая. Работа инженера и архитектора над созданием гидроэлектростанции

15. Особенности профессий

16. Период проектирования

17. Период строительства

18. Период эксплуатации, реконструкции и расширения

Заключение

Список литературы

Предисловие

Введение

В современных условиях индустриализации и интенсификации строительства вопросы профессионального решения архитектурных задач, возникающих в процессе создания гидротехнических сооружений, являются чрезвычайно важными. Можно уничтожить картину, не слушать музыку, не читать скучный роман. Плохую архитектуру, да еще такого грандиозного сооружения, которым является гидроэлектростанция, практически невозможно игнорировать. Такое сооружение десятилетия, а иногда и столетия независимо от своих архитектурно-художественных качеств будет постоянно напоминать о своем несовершенстве.

Поскольку каждый гидроузел совместно создается большим коллективом инженеров различного профиля, необходимо, чтобы участники этого процесса достаточно глубоко понимали широту охвата вопросов, связанных с деятельностью архитектора. Необходимо решительно отказаться от известного пренебрежения к усилиям архитектора совместно с инженерами решить композицию гидроузла при условии учета всех требований технологического процесса в формах, наиболее полно отвечающих эстетической выразительности ГЭС, раскрывающих сложную структуру ее построения и гармоническое сочетание с измененными природными условиями.

Развитие зодчества свидетельствует о тесной взаимосвязи архитектуры и техники. Известны примеры, когда новые технические возможности строительства порождали новую архитектуру и, наоборот, возникшая как самоцель архитектурная форма оказывала решающее влияние на дальнейшее совершенствование строительной техники.

Следовательно, техника занимает важное место в развитии архитектуры, являясь одной из решающих ее основ. В то же время архитектура, призванная удовлетворять материальные и идеологические потребности общества, нередко выдвигает перед техникой новые требования, обусловленные этими потребностями.

Сложное взаимодействие с техникой вызвано тем, что в отличие от других видов искусств архитектура не изображает, не отражает, а перевоплощает действительность из одних материальных форм в другие. Она существует в виде новых реальных форм, обеспечивающих выполнение сложных функциональных процессов, участником которых является человек.

Вот что говорил в своей замечательной книге «Об архитектуре» выдающийся советский зодчий А.К. Буров: «Архитектура, по своей природе являющаяся искусством созидательным, а не изобразительным, оказавшись в числе изобразительных искусств, берется за решение чуждых ей изобразительных задач — и отступает, уступает место скульптуре, а сама иногда превращается в постамент» [Буров А.К. Об архитектуре. М. Стройиздат, 1960, с. 18.].

Следовательно, архитектура не «оформляет», не украшает сооружение, она определяет ту необходимую форму, которая соответствует наиболее полному выражению назначения данного сооружения. На архитектурную форму прежде всего влияют как внешние факторы, связанные с конкретной ситуацией места, рельефа, взаимодействия с окружающими объектами, так и особенности внутреннего функционального содержания.

Совокупность этих особенностей архитектуры, развивающихся в композиции сооружения, создает абстрактный архитектурный образ, который не изображает форм, созданных природой. Однако соответствие назначению, функциональная значимость объекта делает этот образ конкретным, а внешние и внутренние формы сооружения становятся его художественным выражением. Образ архитектуры — форма, одухотворенная эмоцией. Средства архитектурно-художественной выразительности: тектоника, масштаб и пропорции, ритм, свет, цвет, фактура поверхности, подчиненные определенному композиционному замыслу, способствуют наиболее полному эмоциональному выражению архитектурного образа сооружения.

Одним из лучших произведений советской и мировой архитектуры является ДнепроГЭС имени В.И. Ленина. В сооружениях ДнепроГЭС архитекторам в творческом содружестве с инженерами удалось добиться исключительной выразительности всего комплекса. Отличительной особенностью архитектуры гидроузла является неразделимость функциональных, строительно-технологических и эстетических качеств. Эти качества слиты ‘воедино, не разрушая и не нарушая друг друга.

Композиция ДнепроГЭС построена на противопоставлении ритмично разделенной бычками криволинейной формы плотины спокойному прямолинейному объему здания ГЭС, имеющему в основном горизонтальные членения. Криволинейная плотина, как бы стягивающая суровые скальные берега, придает неповторимое своеобразие гидроузлу, которое выражается в неразрывной связи природного окружения, искусственного сооружения и города.

Ансамбль здания ГЭС и плотины отличается своим единством. Вытянутые горизонтальные формы здания ГЭС включают в себя вертикальные элементы импостов эркера машинного зала. Эти вертикали повторяют бычки водосливных отверстий, которые создают рифленую горизонтальную полосу — завершение плотины. Такое распределение горизонтальных и вертикальных элементов на основные и дополнительные с подчинением, преобладающим горизонтальным членениям, способствует созданию композиционного единства функционально различных по своему назначению сооружений здания ГЭС и водосливной плотины.

Еще более усиливает единство цветовое решение сооружений гидроузла. Бетонные поверхности плотины и здания ГЭС имеют серовато-зеленый цвет, выделяющий их на фоне скалистых берегов коричневатого оттенка. Одновременно здание ГЭС со стенами, выложенными из квадров артикского туфа розоватой гаммы, подчеркивает связь искусственного сооружения с берегами. Элементы карниза и наружные конструкции эркера, а также отдельные квадры туфа имеют светло-серые тона, обеспечивают композиционную связь здания ГЭС с водосливной плотиной.

Такой же цельностью и продуманностью композиции отличается интерьер машинного зала, характер которого определился размещенным в нем технологическим оборудованием и открытыми металлическими конструкциями каркаса. Здесь нет декоративных деталей. Законченность композиции достигнута тщательной прорисовкой элементов оборудования и конструкции. Размещение эркера со стороны нижнего бьефа препятствует попаданию прямых солнечных лучей, обеспечивает пространственную связь с нижним бьефом и в тоже время придает интерьеру машинного зала неповторимое своеобразие.

Ансамбль ДнепроГЭС стал выдающимся произведением мировой архитектуры. В нем воплотились наиболее передовые тенденции советского зодчества. В то же время в нем в полной мере выявлена и блестяще представлена специфика архитектуры, присущая гидротехническим сооружениям, последовательно развиваемая в процессе освоения гидроэнергетических ресурсов. Это явилось результатом того, что в проектировании и строительстве ДнепроГЭС принимали участие блестящие инженеры и выдающиеся архитекторы, работа которых проходила в тесном творческом содружестве. Укреплению такого сотрудничества и углублению взаимопонимания между инженером и архитектором в их совместной работе над созданием гидроэлектростанции и посвящена эта книга.

Источник: books.totalarch.com