Какие риски при строительстве газопровода (газопровода-ввода) без оформления разрешения на строительство.

Похожие вопросы

В договоре прописано, что «присоединение к газопроводу других потребителей .

Мы-нас 6 человек-являемся инвесторами в строительстве газопровода по улице, заказчиком выступила администрация района. На руках Договор о совместной деятельности по строительству и вводу в эксплуатацию. в договоре прописано, что «присоединение к газопроводу других потребителей производиться только после компенсации части затрат на строительство газопровода Инвесторам.» На сегодняшний день Администрация выдала разрешение на подключение к газопроводу обойдя нас — инвесторов. Законно ли это?

Незаконно, необходимо направить в адрес администрации официальное письмо на основе договора и норм ГК.

Прошу Вас сообщить является ли оказанное отклонение длины газопровода существенным?

Потребительское общество построило объект капитального строительства — газопровод.

Управление рисками при проектировании, строительстве и эксплуатации трубопроводов ПДК

Администрация города отказывается выдать разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по следующей причине, мотивируя, что объект не соответствует требованиям, установленным в разрешении на строительство пп.3.п.6 ст.55 Гр.К РФ. А именно, в разрешении на строительство и проектной документации длина газопровода указана 489 м., а фактически построенный газопровод имеют протяженность 525 м.

При этом имеются АКТ приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы приемочной комиссией и Заключение Инспекции государственного строительного надзора Н-ской области из которого следует, что объект соответствует требованиям технических регламентов и проектной документации.

Прошу Вас сообщить является ли оказанное отклонение длины газопровода существенным? Какие доказательства дополнительно можно предоставить для получения акта о вводе..

Вам нужно обжаловать отказ муниципалитета в суде согласно гл. 24 АПК РФ.

Ст. 200 АПК РФ указывает: «Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом. Указанный в настоящем абзаце срок может быть продлен на основании мотивированного заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда до шести месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом участников арбитражного процесса.»

Если есть акт приёмки объекта, то объект должен быть введён в эксплуатацию.

А Вы уведомили Администрацию о необходимости дополнительных работ? Если нет, то нарушили пункт 3 статьи 743 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Администрация города отказывается выдать разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию по следующей причине, мотивируя, что объект не соответствует требованиям, установленным в разрешении на строительство пп.3.п.6 ст.55 Гр.К РФ.

СТУ и пожарные риски Что выбрать в проектировании для строительства

—имеют полное право. получите письменный отказ и обжалуйте его в суде.в течении 3 месяцев. суд разберётся.

Требуется ли разрешение на строительство при строительстве газопровода низкого давления на землях населенного пункта?

Требуется ли разрешение на строительство при строительстве газопровода низкого давления на землях населенного пункта? Или ордер? Нужно ли заключать договор на безвозмездное срочное пользование земельным участком на время строительства газопровода? Мы муниципальное предприятие и выступаем Заказчиком при строительстве. Спасибо.

Добрый день! разрешение нужно. Для получения разрешения на строительство нужно обратиться в отдел архитектуры. Заявление о выдаче разрешения рассматривается в течение 10 дней. Разрешение на строительство выдается на 10 лет, плата не взимается (ст.51 ГрК РФ). Договор также необходимо заключить.

В данном случае потребуется разрешение на строительство ст51 Градостроительного кодекса РФ

безвозмездное срочное пользование земельным участком-нет такого права сейчас в Земельном кодексе Вам придется заключать договор аренды земли

При строительстве и ввода в эксплуатацию надземного газопровода работы выполняла.

При строительстве и ввода в эксплуатацию надземного газопровода работы выполняла фирма не прошедшая госрегистрацию и не имеющая лицензии на строительство газопровода. Какие нарушения допущены в данном случае?

В такой ситуации можно говорить что все строительство газопровода является самовольным, т.е. будут проблемы со вводом в эксплуатацию. В 1-ую очередь нарушение норм КоАП РФ- будет привлечен к административной ответственности

Вопрос: Возможно-ли оформление права на землю, соответственно ее покупки или аренды,

Вопрос: Возможно-ли оформление права на землю, соответственно ее покупки или аренды, если на данной земле есть наш объект незавершеного строительства, без оформления разрешения на строительство и ввода здания в экспуатацию (слишком долгая и дорогая история).

Денис, ситуация достаточно сложная, потому как Вы можете обратиться к Администрации, чтобы оформить аренду на земельный участок для капитального строительства, но под такие нужды землю выдают через аукцион и не факт, что по результатам аукциона этот участок достанется Вам. Чтобы Вам помочь необходимо знать немного больше о самом земельном участке, к какой категории земель он относится в настоящее время и т.д. Удачи!

Разрешение на ввод в эксплуатацию ОКС.

Строительство объекта капитального строительства завершено в период действия разрешения на строительства, все документы включая ЗОС и Акт приемки оформлены. В настоящее время срок действия разрешения на строительство истек. Можно ли получить разрешение на ввод ОКС в эксплуатацию после окончания срока действия разрешения на строительство?

Не является основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию истечение срока действия разрешения на строительство или реконструкцию объекта.

Такой позиции придерживаются высшие арбитражные суды.

Подробно с практикой по конкретному делу можно ознакомиться, в частности, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 24 ноября 2015 г. по делу N А 60-852/2015.

Также основанием для отказа не может служить отсутствие возможности сопоставить представленную обществом документацию для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с документами, послужившими основанием для выдачи разрешения на строительство объекта, по причине их изъятия следственными органами.

Суд мотивированно указал, что:

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 8 Кодекса выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских округов, относится к полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности.

Согласно ч. 1 ст. 55 Кодекса разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

Для ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в соответствующий уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, с заявлением о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (ч. 2 ст. 55 Кодекса).

В ч. 3 ст. 55 Кодекса перечислены документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

В силу ч. 6 ст. 55 Кодекса основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию является: 1) отсутствие документов, указанных в части 3 настоящей статьи; 2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории; 3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство; 4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации.

Отказ в выдаче разрешения на эксплуатацию может быть оспорен в суде (ч. 8 ст. 55 Кодекса).

Удовлетворяя требования, Арбитражный суд исходил из следующего:

Истечение срока действия разрешения на строительство по смыслу ч. 1, ч. 3, ч. 6 ст. 55 Кодекса само по себе не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию.

Судами установлено, что решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не мотивировано; основание для отказа в выдаче разрешения на строительство не конкретизировано; не указано, каким именно требованиям, указанным в разрешении на строительство, не соответствует объект капитального строительства, какие именно параметры объекта не соответствуют проектной документации; формальное изложение норм ст. 55 Кодекса не позволяет сделать однозначных выводов о характере нарушений (в случае их наличия) и лишает предпринимателя возможности их устранить.

Резюме: объект капитального строительства может быть введен в эксплуатацию по истечении срока действия РС.

Источник: www.9111.ru

Оценка и управление рисками ИП при освоении месторождений и строительстве газопроводов на этапе проектирования

Любые проекты реального инвестирования сопровождаются высоким уровнем неопределенности и рисков. Термин «инвестиции» определяется как осуществление вложений с целью получения будущего эффекта. Однако очевидно, что степень «непредсказуемости» внешней и внутренней среды инвестиционного проекта (ИП) изначально велика, и гарантий достижения желаемого состояния системы и заложенных показателей результативности не существует, данный вопрос определяется эффективностью планирования, точностью прогноза, состоянием рынка, динамикой цен на ресурсы и зависит от множества иных факторов, которые в совокупности образуют рисковое поле инвестиционного проекта.

В газовой отрасли проектные риски требуют еще более пристального внимания, поскольку газовые проекты, зачастую являясь частью государственных федеральных программ, преследуют не только и не столько коммерческие цели, но и напрямую затрагивают общественные и экономические интересы страны. Так, например, срыв сроков или признание неэффективным проекта освоения месторождения может оказать влияние на бесперебойность снабжения российских потребителей газом и электроэнергией. Отклонения в графике реализации экспортно-ориентированных проектов, строительства трансграничных газопроводов ведут к невыполнению межгосударственных программ и ограничивают возможность осуществления газовой стратегии страны.

Стратегическая значимость газовых проектов предопределяет необходимость оценки и управления рисками. Руководствуясь опытом реализации проектов газовой отрасли, ООО «Валтарс Риск Менеджмент» считает наиболее целесообразным разрабатывать том «Управление рисками» в составе проектной документации на этапе проектирования. Специалисты ООО ВРМ рекомендуют включать в состав данных материалов три основных раздела:

- Выявление и качественный анализ рисков;

- Количественная оценка рисков;

- Разработка методов реагирования на риск.

В составе первого раздела проектной документации проводится выявление и качественный анализ рисков. Источниками выступает анализ истории рисковых событий нефте- и газодобывающей отрасли, статистических данных, отраслевых рисков российского газодобывающего сектора, а также изучение проектной документации и анкетирования-интервьюирования отраслевых экспертов.

Формируются сценарии развития рисков, и выявляется исчерпывающий массив рисков проекта. При выявлении рисков газовых проектов существует ряд нюансов. Зачастую крупномасштабный газовый проект представляет собой комплекс, включающий объекты, разбросанные по территории страны и за ее пределами. (расположенные в разных странах и климатических поясах) Важно разделять и выявлять риски по каждому объекту, на каждом участке трубы, в зависимости от технологической функции или климатических условий. Так, невозможно «обобщенно в среднем» оценить риски газопровода «Ямал-Европа», соединяющего месторождения Ямала с конечными потребителями в Германии и Польше, без дробления на соответствующие участки и учета особенностей районов трассы.

Далее встает проблема классификации рисков, для чего требуется разработка единого классификатора, позволяющего структурировать риски и объединять в рисковые категории. Результаты включаются в итоговый Реестр рисков, представляющий собой единый перечень категорий, видов и подвидов рисков, и наносятся на Карту рисков. Реестр рисков структурирует все виды выявленных рисков, Карта рисков позволяет наглядно проиллюстрировать распределение рисков по классам приоритетности и выделить существенные риски, представляющие наибольшую угрозу. Таким образом, данные документы очерчивают контуры рискового поля и являются «базовым руководством» по проектным рискам.

Второй раздел проектной документации направлен на количественную оценку рисков. В практике анализа рисков широко применяется так называемый «качественный» подход, ядро которого составляют оценки экспертов. Однако крупные инвестиционные проекты стратегического значения требуют более точных характеристик рисков, поэтому, в дополнение качественной оценке, риски должны быть измерены количественно. Проведение самостоятельной количественной оценки рисков требует значительно большей проработки вопроса, и успех определяется, по крайней мере, двумя факторами: наличием достоверных исходных данных и корректностью оценочной математической модели.

Очевидно, что условием проведения количественного анализа рисков является наличие достаточных и достоверных исходных данных. Как было отмечено, классический «качественный» вариант анализа рисков базируется на экспертных оценках, полученных в ходе интервьюирования специалистов.

Однако, не говоря о проблеме поиска и отбора экспертов, приходится согласиться, что даже наиболее компетентные профессионалы выдвигают предположения, а не гарантии, поэтому использование экспертных оценок в качестве единственного источника вызывает сомнения. Куда более достоверный результат можно получить путем сочетания экспертных методов с фундаментом статистических данных, отражающих фактическую историю рисковых событий на аналогичных объектах, динамику убытков отрасли. В свою очередь, данных по аварийности, собранных производственно-технологическим подразделением проектного института для оценки рисков явно недостаточно. Наиболее надежные статистические массивы информации формируются годами и объединяют данные крупных международных статистических ресурсов, материалы страховых обществ, требуют постоянного расширения и внимания риск-менеджеров: выборки из аналитических отчетов и отраслевой прессы.

Оценочная модель разрабатывается риск-менеджерами и базируется на использовании мощного математического аппарата с использованием специализированного программного обеспечения. Сочетание каких методов позволит сформировать оптимальную модель? Какой специализированный программный продукт выбрать для оценки?

Какие расчетные характеристики риска желаем получить на выходе? – подобные вопросы неизбежны при построении модели. Существует множество подходов к количественной оценке риска.

Специалисты ООО «Валтарс Риск Менеджмент» используют инструменты теории вероятностей и математической статистики, финансовой математики, сценарного анализа, имитационного моделирования, анализа чувствительности, концепции стоимости подверженной риску (VaR), экстраполяции. Однако ни одна методика «в чистом виде» к сожалению, не применима при оценке рисков конкретного проекта — она должна моделироваться риск-менеджерами и непрерывно адаптироваться при изменении параметров проекта или условий среды реализации проекта.

В общем случае, краеугольными показателями уровня риска выступают вероятность события и величина его потенциального влияния на цели проекта. Однако даже в рамках единой оценочной модели разные категории рисков требуют различных подходов к оценке. Например, при анализе рисков газоконденсатного месторождения для оценки производственно-технологических и природно-климатических рисков использовались методы вероятностного анализа и расчета ожидаемых убытков, а в основу расчета ценового риска были заложены элементы экстраполяции и регрессионного анализа. Расчеты проводились с использованием профессиональных версий специализированных программных продуктов.

Преимуществом количественной оценки рисков является возможность интерпретировать риск в количественных измерителях – показателях, характеризующих уровень риска. Например, в случае проекта освоения газоконденсатного месторождения итоговыми единицами измерения риска были выбраны сроки, капитальные вложения и объемы непроизведенного газа – целевые показатели проекта.

Таким образом, оценка рисков позволяет отслеживать влияние рисков на ключевые параметры проекта и использовать результаты при расчетах экономической эффективности проекта. Полученные количественные характеристики рисков учитываются при обосновании инвестиций в проект путем включения в бизнес-план рассчитанных показателей прогнозируемого риска. Еще одной возможностью является анализ динамики рисков в соответствии с календарным планом капитальных вложений в проект. Учитывая график инвестирования, легко построить распределение риска по годам и выявить отклонения по срокам, стоимости, объемам газа в 1й, 5й, 10й год жизненного цикла проекта.

Идеалом является формирование гибкой оценочной модели, иллюстрирующей динамику параметров проекта (NPV, САРЕХ, OPEX, задержки сроков, объемов недополученного газа) в зависимости от увеличения или снижения степени риска, варьирования внешних и внутренних условий реализации проекта, изменения цен на сырье и материалы проекта.

Опыт подсказывает, что при выявлении и оценке рисков следует избегать стереотипов — в каждом проекте влияние рисков индивидуально. Традиционно принято считать, что основным риском газовой отрасли выступает производственно-технологический.

Данный риск действительно важен, и на практике ему уделяется пристальное внимание риск-менеджеров, Поэтому, благодаря разработке превентивных мероприятий и механизмам страхования, данный вид рисков успешно снижается и скорее представляет собой пример успешного управления рисками, а не основную угрозу показателям проекта. На изменение стоимости и сроков проекта данные риски не оказывают существенного влияния, приоритетное значение приобретают другие виды рисков – неисполнение обязательств контрагентом, ценовой или регулятивный. Например, по результатам оценки рисков проекта № 1 по освоению нового месторождения приоритетное значение приняли природно-климатический и ценовой риск, анализ рисков проекта № 2 по реконструкции действующего месторождения показал, что наибольшую угрозу представляет ценовой и риск контрагентов. В каждом конкретном случае приоритет рисков обусловлен спецификой условий и проектных решений, поэтому важно оценивать риски индивидуально для каждого проекта, что позволит адекватно определить их значимость в структуре рискового поля.

В ходе формирования третьего раздела проектной документации рассматриваются вопросы управления существующими проектными рисками. Практическая задача – сформировать методы реагирования на риски, предусмотреть механизмы их снижения. В это же время удобнее всего параллельно проанализировать риски в аспекте организации страхования – каждый риск может быть квалифицирован в качестве страхуемого или нестрахуемого.

Страхуемым признается риск, подлежащий страхованию в силу закона либо в силу наличия соответствующего страхового продукта на рынке услуг, практики страхования аналогичных убытков.

Нестрахуемый риск представляет собой ущерб, не подлежащий покрытию в рамках договоров страхования в силу закона или отсутствия страховой услуги на рынке, и требующий применения нестраховых способов снижения. В зависимости от природы риска, выделены страхуемые и нестрахуемые виды рисков и предусмотрены два соответствующих пути минимизации:

- покрытие рисков с использованием механизма страхования;

- снижение рисков с использованием нестраховых методов.

Для управления страхуемыми рисками на основании мониторинга условий страховых предложений ведущих российских компаний, а также анализа программ страхования объектов нефтегазодобычи Munich Re, Lloyd’s, Swiss Re разрабатывается концепция комплексной страховой защиты, предусматривающая основные виды страхования, достаточные для покрытия страхуемых рисков проекта. Выявляются ключевые параметры страхового покрытия – перечень видов страхования, перечень рисков, период страхования, принципы определения франшизы, страховых сумм – и определены принципиальные требования к данным характеристикам с позиций максимального соответствия интересам Страхователя (Инициатора проекта). Указанный перечень видов страхования ранжирован по трем классам приоритетности, в соответствии с критериями актуальности организации страхования данного типа и даны рекомендации: «Обязательно заключить», «Рекомендуется заключить», «Возможно заключить», и приведены ориентировочные тарифы на виды страхования. Таким образом, менеджмент проекта получил возможность бюджетирования расходов на страхование с учетом различных вариантов страховой защиты (например, «исчерпывающее страховое покрытие» и «минимальное страховое покрытие»).

В части нестрахуемых рисков предлагается конкретный перечень методов реагирования на риск посредством нестраховых способов, включающий комплекс превентивных мероприятий с учетом специфики каждой категории риска, а также способов реагирования технологического, организационного, регулятивного, финансового характера. Способами снижения риска может быть введение лимитов (для финансовых рисков — кредитные лимиты, лимиты дебиторской задолженности), формирование резервов (на покрытие убытков) и уменьшение времени нахождения в опасных зонах (для производственных циклов). Широко используется заключение долгосрочных контрактов с фиксированной ценой на проведение строительно-монтажных работ, договорное распределение рисков между участниками проекта. Также может быть рекомендован финансовый метод, основными инструментами которого являются: финансовые гарантии, резервные кредиты, резервные аккредитивы, вексельные инструменты, график платежей. Рекомендации объединяют мероприятия по минимизации риска, приведенные в проектной документации, практику методов снижения рисков в нефтегазовой отрасли, а также российский и международный опыт в области снижения рисков.

Важное практическое значение имеет оценка эффекта от внедрения мероприятий по управлению рисками. Риск-менеджер может провести количественную оценку показателей остаточного риска, характеризующего уровень риска после внедрения рекомендуемых методов реагирования на риск, определить уровень снижения риска и провести сравнительный анализ возможностей снижения рисков и затрат на соответствующие мероприятия.

Следует еще раз подчеркнуть, что риск конкретного проекта – индивидуален, поэтому важно оценивать риски, разрабатывать методы реагирования, планировать мероприятия и инструменты снижения рисков, предусматривать страховую защиту на этапе проектирования, что позволит эффективно избегать и контролировать риски. Для учета рисков на протяжении всего жизненного цикла проекта необходимо предусмотреть внедрение системы управления рисками (СУР) на этапе реализации проекта, основной задачей которой является непрерывный мониторинг уровня рисков и сдерживание его в допустимых пределах.

Результаты работ по оценке рисков газовых проектов являются основой для написания раздела «Управление рисками» и предназначены для включения в состав материалов технико-экономического обоснования проекта. Данный раздел отражает видение опасностей и рисков проекта, количественных последствий их реализации, способов управления рисками и возможного эффекта с позиций риск-менеджмента и страхования на этапе проектирования. Полученные количественные характеристики рисков учтены при обосновании инвестиций в проект путем включения в бизнес-план рассчитанных показателей прогнозируемого риска.

Источник: delovoymir.biz

Риски при строительстве газопроводов

Рассматривается влияние факторов риска трубопроводов, проложенных на территории Республики Саха (Якутия) и в регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока, на их функционирование. Оценивается влияние природных, техногенных и природно-техногенных факторов риска на безопасность трубопроводного транспорта.

Сформированы базы геоинформационных данных по источникам антропогенных воздействий на территории Республики Саха (Якутия). На примере газопровода Мастах-Берге-Якутск показано, что наибольшую опасность для магистральных трубопроводов представляют участки с высокой динамикой геокриологических процессов. Оценка факторов риска необходима для принятия научно обоснованных решений по уменьшению антропогенного воздействия на экологическую ситуацию. Для обеспечения бесперебойной работы магистральных трубопроводов и уменьшения риска возникновения ЧС и последствий аварийных ситуаций необходимо вести постоянный мониторинг критически важных объектов, их техническую диагностику и использовать информационные технологии для выработки системы принятия решений в случае возникновения ЧС.

1. Махутов Н.А., Петров В.П., Гаденин М.М., Юдина О.Н. Разработка стратегий обеспечения заданного уровня защищенности критически важных объектов на основе анализа опасных процессов в природно-техногенной сфере // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. – 2009. – № 6. – С. 16–32.

2. Слепцов О.И., Левин А.И., Стручкова Г.П. Безопасность газодобывающей отрасли // в книге Безопасность Республики Саха (Якутия): социальные, экономические и техногенные проблемы. – Новосибирск: Наука, 2008. – 296 с.

3. СТО РД Газпром 39-1.10.084-2003. Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО Газпром.

5. Слепцов О.И., Лыглаев А.В., Капитонова Т.А., Стручкова Г.П. Исследование техногенных аварий и антропогенных воздействий на экологическую безопасность Республики Саха (Якутия) // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. – 2007. – № 4. – С. 88–94.

6. Стручкова Г.П., Капитонова Т.А., Слепцов О.И. Оценка влияния экзогенных процессов на объекты нефтегазового комплекса в условиях криолитозоны // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. – 2011. – № 2. – С. 53–59.

7. Слепцов О.И., Аковецкий В.Г., Стручкова Г.П. К вопросу управления безопасностью магистральных газопроводов // Труды II Евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата. Пленарные доклады. – Якутск, 2004. – С. 220–223.

8. Слепцов О.И., Капитонова Т.А., Стручкова Г.П. Моделирование возникновения аварийных ситуаций при транспортировке углеводородного сырья в условиях криолитозоны // II Всерос. конф. «Безопасность и живучесть технических систем». – Красноярск, 2007. – С. 88–91.

Строительство и эксплуатация нефте- и газопроводов в районах Сибири и Дальнего Востока являются стратегически важными для Российской Федерации и имеют геополитическое значение.

Следует отметить, что магистральные трубопроводы, проложенные в регионах холодного климата, относятся к критически важным объектам, и обеспечение их безопасности является первостепенной задачей [1], а их защищенность рассматривается как важнейший показатель по критериям риска, так как нарушение их работы влияет на состояние безопасности целого региона.

Опасность от предприятий газовой и нефтяной отраслей обуславливается возможностью химического поражения людей и заражения значительных площадей, также взрыво- и пожароопасностью. Уровень риска и негативные последствия от техногенных аварий и природно-техногенных катастроф за последние годы становится неприемлемым для дальнейшего социально-экономического развития территорий Сибири и Крайнего Севера. Здесь крайне важно учитывать риски, связанные со спецификой строительства, прокладкой и эксплуатацией магистральных трубопроводов для защиты людей и окружающей среды от нанесения ущерба в результате вероятных аварий и техногенных катастроф.

Аварии на магистральных трубопроводах часто несут существенный ущерб окружающей среде, нередко бывают причиной гибели людей и приводят к значительному экологическому и экономическому ущербу.

Магистральные нефте-газопроводы отличаются по сравнению с другими видами транспорта высокой производительностью и значительной протяженностью, а также высокой уязвимостью от агрессивных воздействий со стороны внешней среды. Кроме того, из-за большой протяженности по длине трассы меняются конструктивно-технологические параметры и эксплуатационные условия, что ведет к изменению вдоль трассы как интенсивности аварий, так и сценариев их развития и величины ущерба.

Под опасностью или риск-фактором понимается потенциальный источник потерь (вреда), который может быть нанесен людям, имуществу или окружающей среде, а также любое неконтролируемое событие или условие, способное самостоятельно или в совокупности с другими событиями и условиями привести к инциденту, аварийной или чрезвычайной ситуации. При этом выделяются опасности, которые при наличии неопределенной ситуации могут привести к возможным серьезным последствиям [2]. Для расчета возможных экономических последствий от нанесенного ущерба используется моделирование возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций.

Проведенный анализ действующих нормативных документов [3, 4] показал, что разработанные методики и модели не всегда позволяют оценить напряженно-деформируемое состояние трубопровода при его работе в сложных природно-геологических условиях.

При анализе риск-факторов магистральных трубопроводов следует разделять природные и техногенные риски.

К природным относятся такие факторы, как наличие снежного покрова различной толщины; наводнения; затопления объектов нефте- и газопроводов; подводные переходы; лесные пожары; изменения ландшафта; землетрясения; термоэрозия; термокарстовые явления; ветровые нагрузки; обледенение; оползневые участки; заболачивание трассы.

Следует отметить, что в связи с большой протяженностью магистральных трубопроводов в регионах Севера отдельные их участки могут подвергаться затоплению паводковыми водами, которые превышают критические отметки. Для прогнозирования уровня затопления применяются цифровые модели рельефа [5, 6].

К техногенным рискам можно отнести следующие: ошибки в проектировании; коррозия металла; ошибки персонала; отказ оборудования; перемещение трубопровода при взаимодействии с мерзлыми грунтами; нерегулярное электроснабжение; изменение ландшафта после прокладки трубопроводов; образование трещин-свищей; образование газоконденсатных и гидратных пробок; изменение пластичности и предела текучести металла; утонение толщины стенок; длительность эксплуатации, старение изоляции.

Помимо факторов риска, связанных с техническим состоянием объектов магистральных трубопроводов, необходимо учитывать такие обстоятельства, как близость трубопровода к населенным пунктам и природным объектам, подверженным экологическому загрязнению; внешние антропогенные (например, несанкционированные врезки в магистральный трубопровод), а также природные воздействия (землетрясения, оползни).

Для предупреждения возникновения внештатных ситуаций при транспортировке углеводородного сырья необходимо разработать систему мониторинга на случаи возникновения аварийных ситуаций, выявить потенциально опасные участки прохождения трубопроводов. Выявление таких участков наряду с аэровизуальным обследованием, мониторингом планово-высотного положения трубопровода, внутритрубной диагностикой, исследованием напряженно-деформированного состояния проводится с помощью технических средств и позволяет определить причины потери устойчивости трубопроводов.

При оценке безопасности участков магистральных трубопроводов, которые эксплуатируются в сложных инженерно-геологических условиях, важно знать динамику развития процессов на участках со сложными геологическими условиями. Как правило, на таких участках вследствие взаимовлияния трубопровода и окружающих грунтов в металле трубы возникают дополнительные нагрузки в виде изгибающих моментов и растягивающих или сжимающих сил. Если на таких участках трубопровода имеются различные концентраторы напряжений, то перенапряжение представляет реальную угрозу безопасности трубопровода. Во избежание этой угрозы необходимо оценить напряжения в трубопроводе с учетом происходящих грунтовых изменений в разных условиях.

При этом принимаются следующие допущения:

а) допустимое напряженно-деформированное состояние для трубопроводов находится в пределах упругого состояния металла труб и сварных соединений;

б) общее напряженное состояние трубопровода включает составляющие: напряжения, зависящие от внутреннего рабочего давления; напряжения, зависящие от температуры трубопровода; напряжения, определяемые внешними силами (реакции грунта, воды);

в) при расчетах напряжений от воздействия внешних сил трубопровод рассматривается как бесконечно протяженная упругая балка, находящаяся под действием поперечных и продольных сил;

г) магистральные трубопроводы относятся к тонкостенным сосудам. При этом радиальными напряжениями можно пренебречь по сравнению с окружными и продольными напряжениями.

Оценка риска постепенно становится механизмом, влияющим на принятие научно обоснованных решений по уменьшению техногенного и антропогенного воздействия на окружающую среду. Для решения этих задач необходимо формирование геоинформационной базы данных о распределении природных и техногенных источников опасности, вероятностях их перерастания в реальные угрозы и зонах возможных поражений с учетом взаимодействия потенциально опасных объектов с окружающей средой.

В ходе данной работы были сформированы базы геоинформационных данных по источникам антропогенных воздействий на территории Республики Саха (Якутия), идентифицированы опасности (сбор информации, проведен ретроспективный анализ динамики аварийных ситуаций на опасных объектах с обобщением основных причин аварий и отказов).

В качестве примера рассматриваются аварии на магистральном газопроводе Мастах-Берге-Якутск.

Конструкция магистральных трубопроводов, как правило, представляет собой сложную пространственную систему значительной протяженности с множеством разветвлений, пересечений, тройников, отводов и т.д., находящуюся в условиях действия многих нагрузок (внутреннее давление, неоднородное поле температур, сопротивление грунта и т.д.). Одной из особенностей этой конструкции является наличие связанных между собой надземных и подземных (горизонтальных, вертикальных и наклонных) участков трубопроводов, что объективно обуславливает как относительно высокую вероятность образования различных дефектов, так и выброс в окружающую среду в случае аварии большого количества взрывопожароопасных веществ.

Поэтому даже относительно незначительные отклонения фактических условий эксплуатации от проектных могут привести к разрушению магистрального газопровода [5].

Как показывает практика эксплуатации магистральных трубопроводов в условиях Севера, аварии и отказы оборудования, обусловленные опасными природными явлениями, геотехническими и технологическими факторами влекут за собой значительные последствия, особенностями которых являются:

- значительные масштабы экологических бедствий;

- непредсказуемость и значительные темпы развития аварийной ситуации;

- трудности ликвидации аварий и их последствий;

- возможность значительных разрушений и гибели людей.

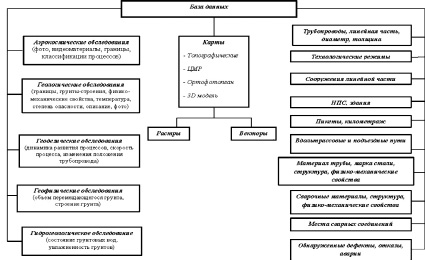

Для решения задач мониторинга и обеспечения безопасной эксплуатации объектов нефтегазового комплекса с использованием ГИС формируется база данных (БД) (рис. 1), имеющая ряд особенностей, проявляющихся через следующие характеристики:

- определение и структура объекта, данные о котором содержатся в БД;

- выявление связей между объектами;

- определение основных свойств объектов, которые хранятся в БД;

- выявление связей между свойствами объектов;

- составление логической записи общей таблицы, включающей все свойства объекта;

- создание нескольких таблиц из общей на основе процедур нормализации;

- определение операций при использовании таблиц и создание на их основе запросов;

- создание форм ввода и вывода данных.

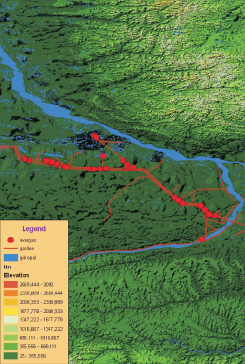

Как показывает анализ статистики аварийных ситуаций, частота аварий трубопровода повторяется в одних и тех же местах (рис. 2) и наибольшую опасность представляют участки с высокой динамичностью геокриологических процессов [6].

Среди причин аварий наряду с чисто техногенными и природными отмечают воздействие процессов, которые возникают в результате взаимодействия природных и техногенных факторов. По своей интенсивности и опасным последствиям они нередко не только не уступают природным процессам, но весьма часто превосходят их, вызывая аварии и катастрофы.

Возникновение природно-техногенных аварий происходит в результате негативной обратной реакции природной среды на техногенное воздействие. Особенно характерна подобная негативная реакция в криолитозоне. Под влиянием строительства и эксплуатации инженерных сооружений происходит интенсификация природных мерзлотных процессов, что является предвестником критических ситуаций в состоянии инженерных сооружений и окружающей среды.

Для оценки с помощью ГИС параметров опасных процессов, нарушающих равновесное состояние геологической среды, созданы следующие цифровые модели: рельефа; водотоков; растительности; сейсмических воздействий; температурного поля, формирующегося вокруг трубопровода.

Все перечисленные объекты, включая картографическую основу, элементы трубопроводной системы, средства мониторинга, зоны и цифровые модели, являются элементами содержания БГД (базы геоинформационных данных).

Рис. 1. Структура базы данных

Рис. 2. Распределение аварий и отказов газопровода Мастах-Берге-Якутск

Для прогнозирования возникновения аварийных ситуаций и возникновения ЧС необходимо использовать информационные технологии, предусматривающие моделирование и использование цифровых карт местности на основе максимально точных прогнозных данных на случай затопления, распространения лесных пожаров, заболачивания местности, сейсмической активности территории и других факторов риска с учетом технического состояния систем [7, 8].

Рецензенты:

Левин А.И., д.т.н., зав. сектором отдела ритмологии и эргономики северной техники Якутского научного центра Сибирского отделения РАН, г. Якутск;

Старостин Е.Г., д.т.н., ведущий научный сотрудник отдела тепломассопереноса Института физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, г. Якутск.

Источник: fundamental-research.ru

Риски при строительстве газопроводов

РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

«Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта газа»

Руководство по безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах магистрального трубопроводного транспорта газа» разработано в целях содействия соблюдению требований действующих федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и содержит рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий в отношении объектов линейной части и площадочных объектов опасных производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта газа.

В разработке Руководства участвовали С.В.Овчаров, Ю.В.Гамера, Ю.Ю.Петрова, И.Н.Алексеев (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»), М.В.Лисанов, А.А.Агапов, А.С.Софьин (ЗАО НТЦ ПБ), С.И.Сумской (МИФИ), А.А.Швыряев (МГУ им.М.В.Ломоносова), С.А.Жулина, Т.А. Кузнецова, В.Л.Титко (Ростехнадзор).

Руководство не распространяется на временный вывод из эксплуатации скважин и их устьевого оборудования.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Настоящее Руководство содержит рекомендации по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий (далее — анализ риска аварий) в отношении объектов линейной части (далее — ЛЧ) и площадочных объектов ОПО магистрального трубопроводного транспорта газа.

Настоящее Руководство содержит рекомендации по методическим подходам, термины и определения, а также процедуре проведения и оформлению результатов количественного анализа риска аварий (далее — КолАР) на ОПО МГ, которые используются при разработке:

проектной документации на строительство или реконструкцию ОПО МГ;

документации на техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию ОПО МГ;

декларации промышленной безопасности ОПО МГ;

обоснования безопасности ОПО МГ;

плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО МГ;

плана мероприятий по снижению риска аварий и других документов в составе документационного обеспечения систем управления промышленной безопасностью.

1.3. Настоящее Руководство рекомендуется использовать в качестве основы для разработки отраслевых методических рекомендаций, руководств и методик по проведению анализа риска аварий на ОПО МГ. Рекомендации по анализу риска аварий при необходимости могут дополняться и уточняться в соответствующих руководствах по безопасности, отражающих отраслевую специфику и технологические особенности ОПО МГ.

1.4. В настоящем Руководстве используются термины, определения и сокращения, приведенные в приложении N 1 к настоящему Руководству.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНАЛИЗА РИСКА АВАРИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

2.1. Анализ риска аварий на ОПО МГ является элементом системы управления промышленной безопасностью в эксплуатирующих организациях и представляет собой циклическую процедуру, включающую систематизацию всей доступной информации о состоянии ОПО МГ и его окружения с точки зрения промышленной безопасности, идентификацию опасностей, оценку риска аварий, анализ полученных показателей риска, разработку рекомендаций по снижению риска и проверку эффективности этих рекомендаций в следующем цикле анализа ОПО МГ.

2.2. Основное назначение анализа риска аварий заключается в предоставлении лицам, принимающим решения:

объективной информации о состоянии промышленной безопасности ОПО МГ;

сведений о наиболее опасных составляющих ОПО МГ;

сведений о возможном количестве пострадавших, объемах материального ущерба производству, третьим лицам и компонентам природной среды от возможных аварий на ОПО МГ и ожидаемой частоте (вероятности) возникновения аварий и их нежелательных последствий;

обоснованных рекомендаций по уменьшению риска;

обоснованных рекомендаций по распределению материальных и финансовых ресурсов, направляемых на повышение уровня безопасности ОПО МГ.

2.3. Цели и задачи анализа техногенного риска на разных этапах жизненного цикла ОПО МГ различаются и конкретизируются для каждого этапа.

2.4. На этапе разработки проектной документации на строительство ОПО МГ целями анализа риска аварий являются:

выявление опасностей и предварительная количественная оценка риска для проектируемого ОПО МГ с установленными в целом технико-экономическими характеристиками ОПО МГ с учетом воздействия поражающих факторов аварий на персонал, население и окружающую природную среду для выбора оптимального варианта размещения технических устройств, зданий и сооружений ОПО по критерию безопасности для персонала, населения и окружающей природной среды:

обеспечение информацией для разработки инструкций, технологических регламентов и ПМЛЛПА на проектируемом ОПО МГ;

обеспечение разработчиков проекта информацией для оптимального выбора и размещения систем противоаварийной и противопожарной защиты, блокировок, сигнализаций и т.п. на ОПО МГ;

обеспечение информацией в соответствии с Порядком оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечнем включаемых в нее сведений (РД 03-14-2005), утвержденным приказом Ростехнадзора от 29 ноября 2005 г. N 893, зарегистрированным Минюстом России 17 января 2006 г., регистрационный N 7375, для разработки ДПБ в составе проектной документации;

обеспечение информацией для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для ОПО в составе проектной документации;

обеспечение информацией для разработки СТУ.

2.5. На этапе ввода в эксплуатацию ОПО целями анализа риска являются:

выявление опасностей и оценка последствий аварий, уточнение оценок риска, полученных на предыдущих этапах жизненного цикла ОПО МГ;

проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности;

разработка и уточнение инструкций по вводу в эксплуатацию.

2.6. На этапе эксплуатации ОПО МГ целями анализа риска являются:

проверка соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной безопасности;

получение новой или уточнение существующей информации об основных опасностях и рисках на ОПО для персонала, населения и окружающей природной среды, в том числе при разработке вновь ДПБ, разработке паспортов безопасности и ОБ ОПО МГ;

расстановка приоритетов при направлении имеющихся в эксплуатирующей организации ограниченных ресурсов на техническое обслуживание и обновление оборудования с целью оптимального распределения средств по составляющим ОПО МГ в соответствии с уровнями рассчитанного для них риска;

разработка рекомендаций и мероприятий по снижению риска;

совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, уточнение ПМЛЛПА ОПО МГ;

При уточнении ПМЛЛПА должны использоваться готовые результаты анализа риска из ДПБ в части сценариев аварий и размеров зон поражения.

оценка степени снижения риска в результате внесенных изменений в организационные структуры ОПО МГ, приемы практической работы и технического обслуживания ОПО МГ при совершенствовании системы управления промышленной безопасностью.

2.7. При реконструкции и техническом перевооружении ОПО МГ целями анализа риска являются:

обеспечение информацией для разработки ДПБ, перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для ОПО, ОБ или СТУ в составе проектной документации/документации на реконструкцию, техническое перевооружение ОПО МГ;

выбор оптимальных (с учетом показателей риска) технических решений и размещения реконструируемых (перевооружаемых) составляющих ОПО МГ;

уточнение информации об опасностях и рисках на ОПО МГ с учетом технико-технологических изменений объекта, связанных с реконструкцией (перевооружением) отдельных составляющих ОПО МГ (в том числе при декларировании промышленной безопасности);

2.8. При капитальном ремонте на ОПО МГ целями анализа риска являются:

выявление специфических опасностей ремонтных работ;

уточнение информации об опасностях и рисках на ОПО МГ с учетом изменений в результате капитального ремонта технико-технологических характеристик и технического состояния ОПО и технологически сопряженных объектов;

обеспечение информацией для разработки ОБ ремонтируемого ОПО МГ;

уточнение технологических регламентов и инструкций, связанных с капитальным ремонтом.

2.9. На этапах консервации и ликвидации ОПО МГ целями анализа риска являются:

выявление специфических опасностей, характерных для консервации и ликвидации ОПО, расчет показателей риска аварий с учетом этих опасностей;

обеспечение информацией для разработки ДПБ или ОБ в составе документации на консервацию или ликвидацию ОПО МГ;

разработка и уточнение инструкций по консервации и(или) ликвидации ОПО МГ.

III. СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РИСКА АВАРИЙ

3.1. Показатели риска аварии на ЛЧ МГ и площадочных объектах количественно характеризуют опасность аварии, используются для ранжирования составляющих ОПО МГ по степени опасности и обоснования приоритетов в мероприятиях по обеспечению безопасного функционирования ОПО МГ (риск-ориентированный подход).

Перечень показателей риска, вводимых настоящим Руководством, приведен в таблице N 3.1, порядок их расчета предложен в разделах V, VI. Расчет не указанных в таблице N 3.1 итоговых показателей риска аварии (потенциального, индивидуального, коллективного, социального) рекомендуется осуществлять по формулам, изложенным в Руководстве по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утвержденном приказом Ростехнадзора от 11 апреля 2016 г. N 144.

Источник: docs.cntd.ru