Скважина – это сложное, наукоемкое, требующее значительных материальных и энергетических затрат, горное сооружение, сооружаемое путем разбуривания горных пород, продольные размеры которой значительно превышают поперечные. Основной целью ее строительства, в зависимости от назначения, является установление связи между наземными устройствами и вскрываемыми пластами – обеспечение транспортировки пластового флюида на устье скважины в случае строительства добывающих нефтяных или газовых скважин, наоборот нагнетание в пласт жидкости для поддержания пластового давления или захоронения различных сточных вод; разведочного оборудования для изучения залегаемых структур и т.д.

В целом, по своему назначению скважины подразделяются на:

1. Структурно-поисковые. Предназначены для установления уточнения тектоники, стратиграфии, литологии, оценки продуктивности горизонтов (без дополнительного строительства скважины).

2. Разведочные. Предназначены для выявления продуктивных объектов, а также для оконтуривания уже разрабатываемых нефтяных и газоносных пластов.

Где бурить скважину? Как определить где лучше бурить скважину на участке?

3. Добывающие (эксплуатационные). Предназначены для добычи нефти и газа из земных недр.

4. Нагнетательные. Предназначены для закачивания в пласты воды, газа или пара с целью поддержания пластового давления или обработки призабойной зоны. Эти меры направлены на удлинение периода фонтанного способа добычи нефти или повышения эффективности добычи.

основные элементы скважины:

· устье — начало скважины; (1)

· забой — дно скважины; (3)

· стенки — боковая поверхность скважины; (2)

· диаметр — условный диаметр буровой скважины, равный номинальному диаметру породоразрушающего инструмента (фактический диаметр скважины больше номинального диаметра породоразрушающего инструмента за счет разработки стенок скважины).

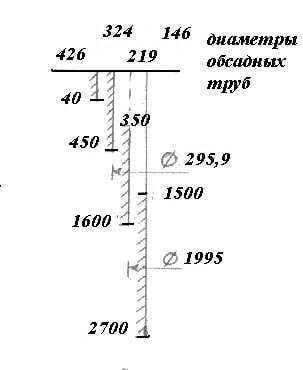

· Конструкция скважины определяется величинами её диаметров на различных интервалах глубины, а также диаметрами и длинами направляющей трубы и обсадных колонн;

· направляющая труба — обсадная труба различной длины, предназначенная для закрепления устья скважины, придания направления бурящемуся стволу скважины и обеспечения направления движения потока промывочной жидкости;

· кондуктор — колонна обсадных труб, предназначенная для крепления верхней части скважины;

· ствол — собственно скважина от устья до забоя (внутреннее пространство);

· ось — геометрическая ось симметрии скважины;

· глубина — расстояние от поверхности (устья) до забоя по оси скважины;

· угол наклона — угол между осью скважины и её проекцией на горизонтальную плоскость;

Понятие о способе бурения, классификация способов бурения.

Бурение — процесс разрушения горных пород с помощью специальной техники — бурового оборудования.

Бурение скважин — это процесс сооружения направленной горной выработки большой длины и малого (по сравнению с длиной) диаметра, без доступа человека внутрь. Начало скважины на поверхности земли называют устьем, дно — забоем, а стенки скважины образуют ее ствол.

Обман При Бурении Скважин На Воду

При вращательном бурении скважин на нефть и газ наиболее часто способы буренияклассифицируют по типу механизма, передающего вращение на породоразрушающий инструмент: роторное, турбинное, бурение электробуром, винтовыми забойными двигателями, то есть классифицируется способ выполнения только одной технологической операции процесса строительства ствола скважины.

Буровой инструмент. Бурильные трубы, типы по назначению и конструкции

Существует несколько разновидностей бурильных труб, различающихся по конструктивному исполнению. Трубы бурильные сборной конструкции с навинченными замками. Трубы этой конструкции изготавливаются двух видов: с высаженными внутрь концами и с высаженными наружу концами. Трубы всех типов изготовляются длиной 6;8 и 11,5 м

Трубы бурильные с высаженными внутрь и наружу концами и коническими стабилизирующими поясками (ГОСТ 631-75). В практике бурения их называют соответственно ТБВК, ТБНК.

Трубы бурильные с приваренными соединительными концами. Отличительная особенность этих труб – замена резьбы сваркой в месте соединения замка с трубой. Трубы между собой соединяются крупной конической замковой резьбой. Трубы этой конструкции могут быть следующих трёх типов [1]:ПК – трубы бурильные с приваренными соединительными концами к трубной заготовке, имеющей комбинированную высадку высаженных концов; ПН и ПВ – соответственно трубы бурильные с приваренными соединительными концами к трубной заготовке с высаженными наружу и внутрь концами. Основную часть бурильной колонны

составляют бурильные трубы, выпускаемые по ГОСТ Р 50278-92 [1], сваренные с бурильным замком (ГОСТ 27834-88) [2].Стандартом [1] предусмотрено изготовление бурильных труб с тремя типами высаженных концов:

ПВ — с внутренней высадкой;ПН — с наружной высадкой;ПК — с комбинированной высадкой.

Конструкция бурильных труб с приваренными с помощью сварки трением замками

Назначение и способы крепления скважин

Крепление скважины проводят с различными целями: закрепление стенок скважины в интервалах неустойчивых пород; изоляция зон катастрофического поглощения промывочной жидкости и зон возможных перетоков пластовой жидкости по стволу; разделение интервалов, где геологические условия требуют применения промывочной жидкости с весьма различной плотностью; разобщение продуктивных горизонтов и изоляция их от водоносных пластов; образование надежного канала в скважине для извлечения нефти или газа или подачи закачиваемой в пласт жидкости; создание надежного основания для установки устьевого оборудования.

На практике в глубокие скважины обычно спускают несколько обсадных колонн, которые различаются по назначению и глубине спуска:

^ 1 — направление — служит для закрепления устья скважины и отвода изливающегося из скважины бурового раствора в циркуляционную систему, обычно спускается на глубину 3 — 10 м;

^ 2 — кондуктор — устанавливается для закрепления стенок скважины в интервалах, представленных разрушенными и выветрелыми породами, и предохранения водоносных горизонтов — источников водоснабжения от загрязнения, глубина спуска до нескольких сот метров;

^ 3 — промежуточная колонна — служит для изоляции интервалов слабосвязанных неустойчивых пород и зон поглощения; промывочной жидкости; глубина спуска колонны зависит от местоположения осложненных интервалов;

^ 4 — эксплуатационная колонна — образует надежный канал в скважине для извлечения пластовых флюидов или закачки агентов в пласт; глубина ее спуска определяется положением продуктивного объекта. В интервале продуктивного пласта эксплуатационную колонну перфорируют или оснащают фильтром.

5 — потайная колонна (хвостовик) — служит для перекрытия некоторого интервала в стволе скважины; верхний конец колонны не достигает поверхности и размещается внутри расположенной выше обсадной колонны. Если она не имеет связи с предыдущей колонной, то называется «летучкой».

Спущенную обсадную колонну цементируют в стволе скважины по всей длине или в некотором интервале, начинающемся от нижнего конца колонны. Промежуточная колонна в отдельных случаях, когда имеется опасность чрезмерного ее износа при бурении нижерасположенного интервала, может быть съемной или проворачиваемой. В этом случае ее не цементируют.

Назначение и способы выполнения спуско-подъемных операций

· свинчивание, докрепление бурильных труб;

· проведение спуско-подъемных операций с бурильными трубами, в том числе наращивание бурильной колонны свечами и однотрубками

· проведение операций по спуску обсадных колонн;

Существует непрерывистый способ и способ с остановками СПО

Технико-экономические показатели бурения и документация на строительство скважин.

Основные документы на строительство скважин

Забойные двигатель

ЗАБОЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (а. face engine; н. Воhrlochsohlenantrieb; Воhrlochsohlenmotor; ф. moteur d’attaque; и. motor de frente de arranque) — погружная машина, преобразующая гидравлическую, пневматическую или электрическую энергию, подводимую с поверхности, в механическую работу породоразрушающего инструмента (долота) при бурении скважин. Энергия к забойному двигателю подводится от источника по колонне бурильных труб или кабелю. Преобразование подведённой энергии в механическую работу осуществляется в рабочих органах забойного двигателя. По типу движения, сообщаемого породоразрушающему инструменту, различают забойные двигатели вращательные и ударные, по виду энергоносителя — гидравлические, пневматические и электрические, по особенностям породоразрушающего инструмента — для бурения сплошным забоем и колонковые, по конструкции — одинарные, секционные, шпиндельные, редукторные и т.п.

Наиболее существенно отличаются по устройству и принципу действия забойные двигатели вращательного (турбобур, винтовой забойный двигатель и электробур) и ударного типов (гидро- и пневмоударник). Рабочим органом забойного двигателя вращательного типа (рис. 1, рис. 2, рис. 3) является система статор-ротор.

Статор фиксирован от проворота в корпусе забойного двигателя, а ротор — на валу. Корпус забойного двигателя соединён с колонной бурильных труб, вал — с долотом. Энергоноситель в рабочих органах забойного двигателя вращательного типа создаёт на роторе и статоре моменты силы, равные по величине и противоположные по направлению (так называемый активный и реактивный моменты). Активный момент используется на вращение долота, реактивный момент воспринимается колонной бурильных труб и гасится на стенках скважин и в приводных механизмах, размещённых на поверхности. Основные элементы забойного двигателя вращательного типа, помимо рабочих органов: осевая и радиальные опоры, уплотнение выхода вала.

Наибольшее использование забойного двигателя вращательного типа (табл. 1) имеют в бурении на нефть и газ (свыше 80% общего объёма).

Забойные двигатели ударного типа сообщают долоту возвратно-поступательные движение. Основным рабочим органом такого забойного двигателя является поршень-молоток, энергия удара которого передаётся долоту. Движение молотка вниз (рабочий ход) и вверх (обратный ход) обеспечивается автоматическим перепуском жидкости или сжатого газа.

В различных конструкциях забойного двигателя ударного типа энергия подводимой жидкости (газа) используется как для совершения только прямого или только обратного хода поршня-молотка, так и для прямого и обратного ходов. Забойные двигатели ударного типа (табл. 2) приводятся в действие жидкостью (гидроударник) и сжатым газом (пневмоударник).

Гидро- и пневмоударники применяют главным образом при бурении скважин малого диаметра глубина до 1500 м на твёрдые полезные ископаемые и для бурения шпуров.

Использование забойного двигателя (по сравнению с ротором) обеспечивает повышение технико-экономических показателей бурения за счёт увеличения скорости бурения, сокращения количества аварий с бурильной колонной, снижения энергозатрат. Особенно эффективно применение забойного двигателя при бурении наклонно направленных скважин.

Современные винтовые забойные двигатели (ВЗД) относятся к классу одновинтовых объемных роторных гидромашин. Рабочим органом ВЗД является винтовая пара, состоящая из статора и ротора. Стандартные винтовые двигатели состоят, как правило, из одной винтовой рабочей пары. Статор, называемый наружным элементом, является неподвижной корпусной деталью винтовой пары.

Он имеет эластичную обкладку с внутренней винтовой поверхностью. В качестве эластомера обычно применяется резина. Ротор, называемый внутренним элементом, является вращающейся деталью винтовой пары. Он представляет собой металлический винт с износостойкой рабочей поверхностью.

В целом рабочий орган ВЗД является косозубой парой внутреннего циклоидального зацепления, состоящей из зубчатого статора и зубчатого ротора, причем число зубьев статора всегда должно быть на единицу больше числа зубьев ротора. Это условие является необходимым, но не достаточным для работы ВЗД. Из-за неравного числа зубьев, винтовые поверхности статора и ротора образуют полости, называемые рабочими камерами. Эти камеры, образующиеся по всей длине рабочего органа, разобщены на области высокого и низкого давлений. Камеры, которые одновременно разобщены от области высокого и области низкого давления, называются шлюзами. Для создания таких камер также необходимо чтобы:

· — отношение шагов винтовых поверхностей наружного и внутреннего элементов было пропорционально отношению числа зубьев статора и ротора;

· — длина рабочего органа была не меньше шага винтовой поверхности статора;

· — профили зубьев наружного и внутреннего элементов были взаимоогибаемыми и находились в непрерывном контакте между собой в любой Расход бурового раствора, как один из важнейших параметров режима бурения, должен выбираться исходя из геолого-технических условий проводки скважины. Желательно при этом, чтобы его величина соответствовала диапазону допустимых значений расхода промывочной жидкости для выбранного типоразмера винтового забойного двигателя. Нижний предел расхода ограничивается нагрузочной способностью и устойчивостью работы ВЗД. Превышение допустимого значения расхода приводит к чрезмерному износу рабочего органа и значительному повышению уровня вибраций вследствие роста инерционных нагрузок вращающегося ротора, повышения контактных напряжений в рабочей паре, увеличения скоростей течения жидкости в каналах. Кроме того, с увеличением расхода возрастают гидравлические потери в двигателе и снижается его КПД.

Увеличение плотности бурового раствора в целом положительно сказывается на характеристике ВЗД, т.к. при этом возрастает крутящий момент, а также перепад давления. С ростом плотности жидкости снижаются объемные потери и увеличивается нагрузочная способность двигателя. Вместе с тем, увеличение плотности бурового раствора при работе ВЗД также должно иметь свои пределы.

Энергетическую характеристику ВЗД определяют экспериментально при испытаниях собранного двигателя на буровом стенде, который используется также при испытаниях турбобуров.

Винтовые забойные двигатели отличаются друг от друга конструкциями шпинделей, трансмиссий, клапанов, центраторов и других элементов. Однако главным отличием любого ВЗД является конструкция его рабочего органа – винтовой пары. Именно тип винтовой рабочей пары определяет энергетические параметры ВЗД: его крутящий момент, частоту вращения, мощность и др.

В подавляющем большинстве случаев рабочие органы винтовых двигателей выполняются в монолитном исполнении. Существуют также конструкции двигателей с т.н. модульными рабочими органами, имеющими составной статор и составной ротор. Кроме того, в некоторых случаях применяются секционные винтовые двигатели, имеющие последовательно соединенные рабочие пары.

Рабочие органы современных винтовых забойных двигателей имеют два основных отличительных признака:

· — кинематическое отношение или заходность рабочей пары;

· — длина активной части рабочего органа (статора).

Основные параметры

Основные параметры, наиболее полно характеризующие условия работы вертлюга:

· — максимальное допустимое давление жидкости;

· — диаметр проходного отверстия в стволе;

· — допустимая частота вращения ствола.

Исходя из функций вертлюга как ответственного грузоподъемного устройства, допустимая статическая нагрузка на него должна соответствовать максимальной грузоподъемности бурового комплекса.

По допускаемому давлению вертлюг должен соответствовать напору, создаваемому насосными агрегатами.

Внутренний диаметр ствола вертлюга связан с расходом промывочной жидкости и определяет гидравлические сопротивления. С увеличением глубины скважин расход жидкости снижается, поэтому диаметр ствола для тяжелых буровых установок может быть уменьшен. Обычно диаметр канала соответствует диаметрам бурового рукава и ведущей трубы (75-100 мм).

Расчеты показывают, что абсолютная потеря в вертлюге при переходе от диаметра 100 мм к диаметру 75 мм не превышает 1% от первоначального давления. Незначительность потерь объясняется небольшой общей длиной канала в вертлюге (около двух метров). Поэтому увеличение диаметра проходного отверстия в стволе с целью снижения гидравлических потерь не дает ощутимого эффекта, но усложняет создание надежной герметизации ствола. С увеличением размеров ствола увеличиваются окружные скорости на уплотняемых поверхностях и соответственно износ сальников.

Вертлюг как элемент вращательного комплекса должен соответствовать ротору. Ствол вертлюга — ведомая деталь, приводимая ведущей трубой от ротора, поэтому опорные подшипники вертлюга должны обеспечивать под нагрузкой частоту вращения до 300-400 мин -1 .

Учитывая возможность компоновки бурильной колонны из разных секций по диаметру, вертлюг должен допускать соединение с трубами двух-трех смежных размеров. Конфигурация и диаметр присоединительной части вертлюга должен соответствовать форме и размерам основного рога бурового крюка, к которому вертлюг подвешивается.

Конструкция вертлюга

Типовая конструкция вертлюга состоит из деталей трех групп: 1-невращающихся, подвешенных с помощью штропа к буровому крюку; 2 — вращающихся, связанных с колонной бурильных труб посредством ведущей трубы; 3 — промежуточных.

К группе невращающихся относятся: корпус 8, крышка 4, штроп 1, напорная труба 3, отвод для присоединения бурового рукава 2; к группе вращающихся — ствол 13 и переводник 14. К наиболее

ответственным и наименее надежным относятся промежуточные детали

— подшипники 7,9,10,11 я уплотнительные устройства 5,6,12.

Понятие о скважине и ее элементах. Классификация скважин по назначению.

Скважина – это сложное, наукоемкое, требующее значительных материальных и энергетических затрат, горное сооружение, сооружаемое путем разбуривания горных пород, продольные размеры которой значительно превышают поперечные. Основной целью ее строительства, в зависимости от назначения, является установление связи между наземными устройствами и вскрываемыми пластами – обеспечение транспортировки пластового флюида на устье скважины в случае строительства добывающих нефтяных или газовых скважин, наоборот нагнетание в пласт жидкости для поддержания пластового давления или захоронения различных сточных вод; разведочного оборудования для изучения залегаемых структур и т.д.

В целом, по своему назначению скважины подразделяются на:

1. Структурно-поисковые. Предназначены для установления уточнения тектоники, стратиграфии, литологии, оценки продуктивности горизонтов (без дополнительного строительства скважины).

2. Разведочные. Предназначены для выявления продуктивных объектов, а также для оконтуривания уже разрабатываемых нефтяных и газоносных пластов.

3. Добывающие (эксплуатационные). Предназначены для добычи нефти и газа из земных недр.

4. Нагнетательные. Предназначены для закачивания в пласты воды, газа или пара с целью поддержания пластового давления или обработки призабойной зоны. Эти меры направлены на удлинение периода фонтанного способа добычи нефти или повышения эффективности добычи.

основные элементы скважины:

· устье — начало скважины; (1)

· забой — дно скважины; (3)

· стенки — боковая поверхность скважины; (2)

· диаметр — условный диаметр буровой скважины, равный номинальному диаметру породоразрушающего инструмента (фактический диаметр скважины больше номинального диаметра породоразрушающего инструмента за счет разработки стенок скважины).

· Конструкция скважины определяется величинами её диаметров на различных интервалах глубины, а также диаметрами и длинами направляющей трубы и обсадных колонн;

· направляющая труба — обсадная труба различной длины, предназначенная для закрепления устья скважины, придания направления бурящемуся стволу скважины и обеспечения направления движения потока промывочной жидкости;

· кондуктор — колонна обсадных труб, предназначенная для крепления верхней части скважины;

· ствол — собственно скважина от устья до забоя (внутреннее пространство);

· ось — геометрическая ось симметрии скважины;

· глубина — расстояние от поверхности (устья) до забоя по оси скважины;

· угол наклона — угол между осью скважины и её проекцией на горизонтальную плоскость;

Источник: infopedia.su

Понятие о скважине, ее элементах, конструкции, о положении оси ствола в пространстве

Скважиной называется горная выработка цилиндрической формы, которая строится без доступа человека к забою и имеющая диаметр во много раз меньше длины.

Горная выработка — это искусственное углубление в недрах земли. Начало скважины называется устьем, дно — забоем, боковые поверхности — стенками или стволом.

Скважины различного назначения — это капитальные, дорогостоящие сооружения, работающие десятки лет.

Скважины предназначены для извлечения полезных ископаемых, для нагнетания в пласты различных агентов, для контроля над разработкой месторождений и др.

Незакрепленный открытый ствол скважины не представляет собой надежный канал для соединения продуктивного пласта с дневной поверхностью вследствие неустойчивости горных пород, наличия пластов, насыщенных различными флюидами (вода, нефть, газ, их смеси), которые находятся под различным давлением, и др.

Крепление ствола скважины и разобщение пластов производится путем спуска труб, называемых обсадными, а все спущенные трубы представляют собой обсадную колонну.

Для крепления скважины применяют специальные стальные трубы различного сортамента по марке стали и диаметру.

Для исключения перетоков различных флюидов из пласта в пласт кольцевое пространство между стенкой скважины и спущенной в нее обсадной колонной заполняется тампонирующим материалом с инертными и активными наполнителями, с химическими реагентами с помощью насосов.

Из вяжущих веществ наиболее широко применяются тампонажные портландцементы.

Поэтому сам процесс разобщения пластов называется цементированием.

В процессе бурения скважин встречаются такие пласты горных пород, где возможны различные осложнения, без ликвидации которых путем спуска дополнительных обсадных колонн невозможно дальнейшее бурение.

В итоге создается устойчивое подземное сооружение определенной конструкции.

Под конструкцией скважины понимается совокупность данных о числе (d, l) обсадных колонн, диаметрах ствола скважины под каждую колонну, интервалах цементирования, а также о способах соединения скважины с продуктивным пластом.

Сведения о диаметрах, толщине стенок и марках стали обсадных труб, оборудовании низа обсадной колонны входят в понятие конструкции обсадной колонны — оснастки обсадной колонны.

В скважину спускают обсадные колонны особого назначения. Это направление, кондуктор, промежуточные волны, эксплуатационная колонна.

Направление

Направление спускается в скважину для предупреждения размыва и обрушения горных пород со стенок скважины и для соединения ствола скважины с желобами очистной системы. Направление цементируется на всю длину. Длина направления колеблется от нескольких метров до сотни метров в зависимости от разреза горных пород и условий бурения (море, болото, илистые рыхлые грунты и т. д.).

Кондуктор

Кондуктором перекрывают верхнюю часть геологического разреза неустойчивых пород, пласты, насыщенные водой и другими флюидами, поглощающие промывочную жидкость или проявляющие подающие пластовые флюиды на поверхность. Кондуктором обязательно перекрываются все пласты пресной воды. На кондуктор устанавливается противовыбросовое оборудование, на устье кондуктор служит также опорой для подвески очередных колонн.

Эксплуатационная колонна

Эксплуатационная колонна спускается в скважину для извлечения нефти, газа или для нагнетания в продуктивный горизонт воды или газа с целью поддержания пластового давления.

Эксплуатационная колонна в газовых и разведочных скважинах цементируется полностью. В нефтяных скважинах — либо по всей длине, либо с перекрытием предыдущей колонны на 100 м.

Промежуточная колонна

Промежуточные колонны спускаются в том случае, если невозможно бурение без предварительного разобщения зон осложнений (проявления, поглощения, обвалы).

Промежуточные колонны могут быть сплошными, т е. их спускают от устья до забоя и не сплошные, так называемые хвостовки.

Следует отметить, что чем совершеннее технология бурения и менее сложные геологические условия, тем проще конструкция скважины и меньше затраты на ее строительство. Ось скважины практически всегда имеет пространственное искривление, однако при небольшой интенсивности искривления (менее 0,1 о доли градуса на 10 м. длины ствола) скважину называют вертикальной (при суммарном отклонении не более 1-2 о ).

При большой интенсивности искривления скважины называют искривленными.

Специально искривленные под необходимыми углами с заданной интенсивностью и в определенном направлении скважины называются наклонно — направленными.

При отклонении от вертикали на 90 о скважины называются горизонтальными.

Несколько наклонно — направленных скважин, расположенных рядом (несколько метров между устьями), образуют куст. Разбуривание месторождений, таким образом, называют кустовым бурением.

Многорядная скважина — это такая скважина, когда в нее спущено несколько эксплуатационных колонн рядом для одновременной добычи нефти из нескольких горизонтов с различными пластовыми давлениями.

Для увеличения области дренирования иногда от основного пласта бурят несколько дополнительных наклонных стволов. Такие скважины называются многозабойные.

Различают скважины большого, нормального, уменьшенного и малого диаметров.

Скважины большого диаметра — это больше 760 мм.

Скважины, бурящиеся долотом 190,5 мм — уменьшенного диаметра.

Скважины глубиной менее 1000 м — мелкие скважины, до 5000 м — глубокие, свыше — сверхглубокие.

Источник: petrolibrary.ru

Скважина

Жители многих частных домов и владельцы дачных участков не могут обойтись без скважины, поскольку нет иной возможности получить питьевую воду. Другие, имея центральный трубопровод, стремятся пить «живую» воду из недр земли с глубины не менее 80 м, что предполагает бурение скважины.

Современная скважина – это не просто углубление в недры земли, это целый комплекс оборудования и надежный трубопровод. Процесс создания и обустройства буровой скважины предполагает работу профессионалов, ведь здесь ведутся не только земляные работы, но и монтаж ПВХ-труб, обсадка скважины, подключение узла автоматики (гидроаккумулятора, реле давления, насосной станции).

Понятие и типология скважин

С тем, что такое скважина, мы более-менее разобрались, и теперь понимаем под этим названием углубление цилиндрической формы в земле, защищенное от обрушения. Типология же требует детального изучения – здесь отличия касаются глубины.

Наименее глубоко расположена верховодка, поскольку уровень залегания воды зачастую не превышает 25 м. Здесь находится отфильтрованная грунтом талая, дождевая и сточная вода. В качестве питьевой эту воду лучше не использовать. Верховодные скважины принято бурить на дачных участках для полива огорода.

Для питья подходит скважина с уровнем залегания водоносного слоя от 40 до 90 м. Здесь присутствует достаточный объем чистой воды, залегающий на песке. Сюда легко опустить насос, который позволит перекачивать до одного кубического метра в час, что даст возможность нормально пользоваться системой водообеспечения. Скважина для воды предполагает наличие фильтра грубой очистки.

Часто углубляют скважину до 200 м. В зависимости от региона эта величина может составлять от 80 до 200 м включительно. Такая скважина имеет название «на известняк».

Здесь самая чистая вода, которая подается на поверхность с высоким давлением, является пригодной для питья, содержит большое количество минеральных солей, что делает ее полезной для человеческого организма. На выходе получается полноценная артезианская скважина на воду.

Зачастую услуги бурильщиков стоят дорого, поэтому возможно обустройство на 3–4 дома. В остальном типология может касаться формы трубопровода, где выделяют s-образные, ж-образные, и тангенциальные шурфы, зависящие от особенностей призабойной зоны скважины.

Способы бурения

Среди часто используемых способов бурения выделяют:

- шнековый; ;

- ударно-канатный;

- роторный.

Ручной способ самый трудоемкий. Он представляет собой вращение небольшого шнека с насадками и предполагает бурение на глубину не более 10 м.

Пробурить глубже можно, и даже есть примеры, когда бурили на 25 м, но это очень трудоемкий процесс, отнимающий много времени и сил. Сегодня ручное бурение уходит на второй план, поскольку из-за небольшой глубины залегания можно получить только неочищенную воду непригодную для питья.

Шнековый вариант является одним из самых современных на сегодняшний день. Возможно проделать отверстие в земле до 80–100 м, располагая диаметром скважины до 60 см. Все это позволяет обустроить надежную схему скважины, которая будет иметь обсадную трубу и основной трубопровод для опускания под землю насоса. Обсадная колонна защитит от смещения грунта, позволит обезопасить трубопровод от обрыва.

При помощи механического бурения шнеком возможна горная выработка на известняк, если вода этих слоев залегает неглубоко. Работы до 80 м могут занимать до 2–3 дней.

Технология роторного бурения предполагает возможность обустройства на большой глубине. Подобная схема схожа с работой перфоратора, где отработанный грунт выводится на поверхность путем постоянного промыва.

Роторное бурение – одно из самых дорогих, но самое надежное. По итогам получаем устройство конструкции скважины на воду глубиной до 300 м включительно. По завершению работы скважину необходимо прокачать путем слива воды в течение суток (это время потребуется, чтобы выкачать грязь). Затем можно опускать оборудование, устанавливать оголовок.

Наконец, ударно-канатное бурение. Этот метод появился раньше всех перечисленных. Принцип работы ударно-канатной системы состоит в конструировании треугольника, на вершине которого располагается стремящийся вниз «стакан», который под собственным весом с большой скоростью падает на грунт и разбивает его. Удаление отработанного грунта осуществляется тем же стаканом, который внутри имеет полость.

На видео показано, как происходит бурение скважины ударно-канатным методом:

https://youtu.be/Pzo5pIPsneA?t=59

Одним из основных преимуществ, несмотря на трудоемкость рабочего процесса, является качественное вскрытие водоносного пласта, что не предполагает его загрязнение в момент прохода бурильной установкой.

Принцип работы скважины

Пробурить скважину означает непросто сделать углубление в земле, но и оборудовать его соответственно. Первым этапом обустройства является установка обсадной трубы, которая закрепит подвижные стенки скважины. Ее размер равняется глубине залегания неустойчивого слоя грунта. Зачастую для центральной части РФ это 10–12 м.

Внутри обсадной трубы по всей глубине проходит специальная труба из пластмассы. Она устойчива к химически активной среде и служит защитой для трубопровода на весь буровой ствол. Здесь грунт уже не двигается, поэтому нет необходимости устанавливать толстостенный металл. Внутри этой трубы опускают насос со шлангом, который будет зафиксирован на металлическом тросе.

В свою очередь, трос будет закреплен оголовком скважины, который надевают на обсадную часть, торчащую из земли в приямке на улице.

Подводя итог, заметим, что принцип работы скважины состоит в том, чтобы не дать насосу оторваться, а также быть засыпанным грунтом на протяжении всего углубления.

Функциональные узлы скважины

К основным функциональным узлам можно отнести оборудование, которое находится на поверхности и непосредственно под землей. На глубине находится насос, который рассчитывается на мощность, позволяющую ему свободно подавать воду под нужным давлением на указанную величину. Чем больше величина от него до гидроаккумулятора, тем мощнее должно быть оборудование.

Покупая оборудование, следите за тем, чтобы в расчет его мощности пошла величина не только от глубины залегания насоса до поверхности грунта, но и от непосредственного выхода шланга из земли до гидроаккумулятора.

Схема скважины на воду предполагает гидроаккумулятор ‒ поверхностный узел. Его либо устанавливают в приямке, либо в котельной частного дома. Второй вариант предпочтителен, поскольку в случае ремонта будет удобно выполнять работу в любое время года. Нередко от установки в котельной отказываются, поскольку это занимает дополнительное место.

Инвентарь для обустройства скважины

На момент бурения вы должны купить насос, рассчитанный индивидуально, оголовок, при помощи которого закроете обсадную трубу и исключите попадание постороннего мусора.

Следует купить металлический трос необходимой длины, шланг нужного диаметра, обратный клапан. Для частного дома используется шланг диаметром 32 миллиметра. Занижать диаметр нельзя, поскольку это приведет к разрыву трубы от избытка давления.

На поверхности будут располагаться соответствующие краны, переход с пластика на металл, фитинги и угловые переходы, гидроаккумулятор, реле давления, 5-выводной штуцер. Потребуется купить фум-ленту либо сантехнический лен и специальную пасту для уплотнения. Потребуется фильтр, количество составных частей которого будет зависеть от качества воды.

Последовательность подключения элементов: общая схема устройства скважины

Изначально в насос вкручивается обратный клапан. Он будет препятствовать обратному оттоку воды в скважину. Насос соединяют со шлангом, потом при помощи специальных заклепок к нему пристегивают металлический трос, и только потом поэтапно медленно опускают в скважину на указанную глубину продуктивного горизонта. Металлический трос соединяется с оголовком, который одевается на обсадную трубу. Шланг, в свою очередь, проходит через оголовок и направляется к гидроаккумулятору.

Далее можно увидеть, как на практике происходит установка погружного насоса в скажину:

На входе воды в дом устанавливают переход с пластика на металл, после чего устанавливают латунный кран. Далее кран соединяют с 5-выводным штуцером, концы которого соединяют с гидроаккумулятором, реле давления, манометром, а также системой подачи воды в дом.

Под последним понимается контур распределения воды от гидроаккумулятора к бойлеру электрического или газового действия, а также к источникам потребления воды в доме. На выходе или на входе воды в дом устанавливают соответствующие фильтры по желанию заказчика.

Источник: provodoprovod.ru