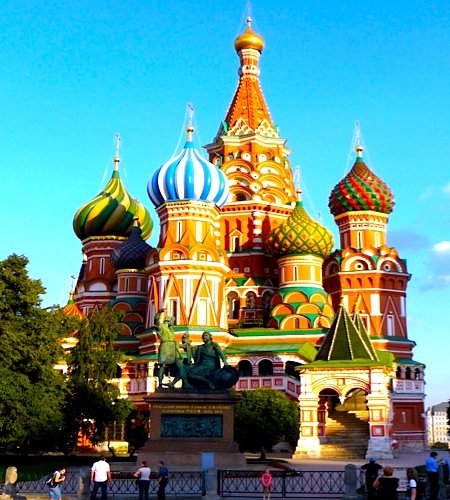

Храм Василия Блаженного – самая красивая и загадочная церковь в России. Зодчих, создавших храм, ослепили. Сам Сталин не позволил собор снести, а во время Великой Отечественной войны здание прятали от обстрелов.

Истинное название храма – Собор Покрова Богородицы, что на Рву, за которым в народе закрепилось название «собор Василия Блаженного». Действующий православный храм, музей и достопримечательность Красной площади, узнаваемый символ Москвы для иностранцев, охраняемый объект наследия ЮНЕСКО – храм Василия Блаженного.

Предания старины

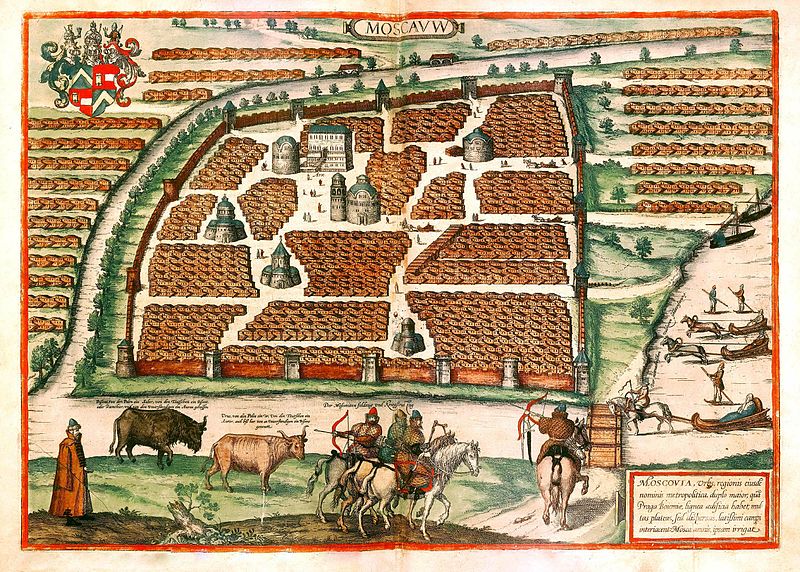

Собор возведен в 1555-1561 годах на Красной площади в Москве, близ Спасских ворот Кремля, над спуском к Москве-реке, по велению Ивана Грозного. На месте, где красуется собор, в XVI веке соорудили оборонительный ров глубиной 13 и шириной 36 метров, проходивший вдоль кремлевской стены через Красную площадь. Ров засыпали в 1813 году.

Загадки Собора Василия Блаженного. Мечеть на красной площади?

Царь, отправляясь на покорение Казанского ханства – части бывшей Золотой Орды – дал обет Богу построить невиданный прежде храм на Руси, если победит нашествие врагов.

Строили храм 6 лет только в теплое время года. Согласно легенде, царь наблюдал за строительством с башни на кремлевской стене. Чтобы сохранить прекрасную постройку в единственном неповторимом экземпляре, зодчих собора Барму и Постника по приказу Ивана Грозного ослепили.

Во время Великой Отечественной войны храм замаскировали, чтобы спасти от бомбежек. После войны Сталину предлагали убрать собор как помеху для проведения победного парада. Каганович, показывая Сталину макет площади, приготовленной для парада, убрал изображение храма. Сталин резко оборвал его: «Лазарь, поставь на место!» С тех пор неприкосновенность храма ни у кого не вызывала сомнения.

Архитектурная композиция собора

Архитектура собора необычна. Храм Василия Блаженного – сооружение нарядное, праздничное, похожее на гигантский цветочный куст. У здания высотой 60 метров нет глубокого фундамента. Девять самостоятельных храмов с отдельным входом построены на едином основании – подклете (наземном подвале) – и соединены между собой внутренними сводчатыми переходами, украшенными орнаментом в виде трав и цветов.

Постройку возвели из кирпича, фундамент и цоколь – из белого камня. Стены храма толщиной 3 метра, высота приделов – 6 метров. За толстыми стенами устраивались тайники, в которых хранилась царская казна.

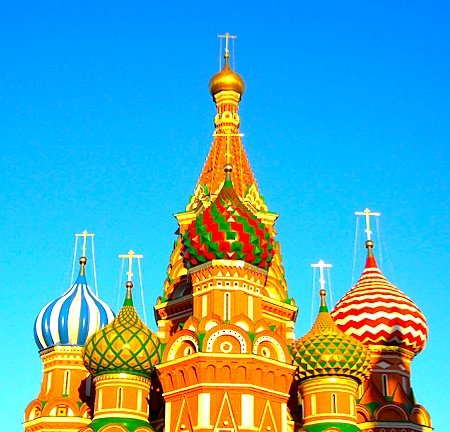

Первоначально снаружи храм окружала открытая галерея-гульбище. Центральная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы завершалась высоким шатром, отделанным внутри черно-красной росписью на белом фоне. Шатер – идея Божественного покрова, распростертого над русской землей – укреплен на «стояке», круговой конструкции, уходящей в небо. Наружный декор – пилястры, филенки, стрелы, розетки.

Покровский собор — Храм Василия Блаженного

Приделы увенчаны луковичными главками-куполами с крестами. На луковках – изразцы, яркое и праздничное украшение с неповторимым рисунком. Купола собора похожи друг на друга, но при этом выполнены по-разному: воплощена идея частичных отличий при общем подобии. Трехшатровая открытая звонница с массивным колоколом дополняла ансамбль собора, роспись стен которого имитировала кирпичную кладку.

В 1588 году к собору пристроили десятую церковь над могилой московского чудотворца Василия Блаженного. Церковь – самостоятельный храм с отдельным входом, где проходили богослужения: остальные храмы не отапливались. С XVII века имя придела перенесли на собор с «народным» наименованием «храм Василия Блаженного».

Со временем собор изменился: к нему пристроили одиннадцатую церковь, появилась ризница – хранилище церковных ценностей и святынь. Храм украсили сводчатыми шатровыми крыльцами с орнаментальной росписью, напоминающей цветочные ковры. Снаружи роспись – имитация кладки из валунов – «дикий камень».

12 июля 1561 года собор освятил митрополит Макарий. Каждая церковь получила посвящение в честь церковного праздника и дней, в которые проходили решающие бои за Казань. Центральный престол назван в честь Покрова Богородицы, потому что 14 октября, в день праздника Покрова, начался штурм Казани. По наименованию главной церкви собор получил название. Перед храмом – памятник Минину и Пожарскому.

Интерьер храма

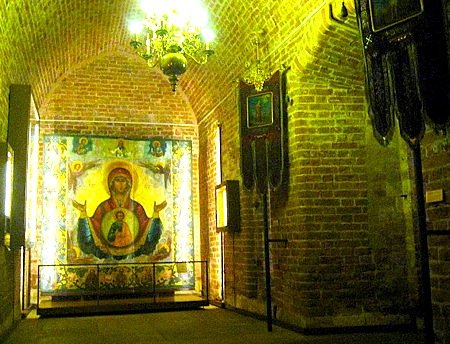

Внутреннее пространство храма – бесконечная вереница сводчатых помещений, украшенных экспозициями из истории строительства собора. Всюду чувствуется древность. Архитектурное украшение – ступенчатые подоконники узких высоких окон, которые отражают и рассеивают свет, попадающий на каждую ступеньку, поэтому в храме светло и уютно.

Под окнами – маленькие круглые отверстия (голосники), которые не усиливают звук, а очищают от лишних голосовых колебаний. Звук становится сочным и ярким, песнопения, проповеди и молитвы слышны отчетливо.

Собор украшен росписью, выполненной масляными красками. На стенах – сюжеты из жития святого Василия Блаженного. На западной стороне – образ Покрова Пресвятой Богородицы. Верхний ярус расписан фресками святых – покровителей царского дома Романовых: мученицы Ирины, Иоанна Предтечи, святой Анастасии Узорешительницы и Федора Стратилата. На южной стороне – Богоматерь Владимирская с избранными святыми московского круга.

Паруса свода (треугольники под потолком) расписаны иконами Евангелистов, а перекрытия – иконами Спаса Нерукотворного, Иоанна Предтечи, Божией Матери. Под куполом – образ Спаса Вседержителя.

Иконостас создан по проекту архитектора Андрея Павлинова и украшен резьбой по дереву и прорезным позолоченным кружевом. Он так велик для небольшого храма Покрова, что продолжается на боковых стенах. Иконостас украшают старинные иконы – Богоматерь Смоленская XVI века и образ святого Василия Блаженного на фоне Красной площади московского Кремля, написанный в XVIII веке.

Путешествие сквозь время

Собор несколько раз был на краю гибели. В 1812 году во время войны с Наполеоном здесь размещались французские конюшни, в Москве полыхали пожары, а храм заминировали, чтобы взорвать. Вопреки всему, он сохранился, будто сама Богородица оберегала его. Разграбив ценности, завоеватели оставили церковь. Во времена запрета на богослужения храм Василия Блаженного не тронули.

В 1918 году собор взят под охрану государства как памятник национального и мирового значения. Богослужения совершались регулярно до начала XX века. Последнего настоятеля храма Иоанна Восторгова расстреляли.

С 21 мая 1923 года собор открыт для посетителей как историко-архитектурный музей. В 1928 году храм стал филиалом Государственного исторического музея и является им поныне. В соборе проведены 4 глобальные реставрации. В 1990 году Покровский собор включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России.

Указом Президента РСФСР от 18 ноября 1991 года Русской Православной Церкви разрешено проведение регулярных богослужений в кремлевских соборах и в соборе Василия Блаженного. Первое богослужение в храме состоялось на престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября 1991 года.

2001 год – начало реставрационных работ в храме, продолжавшихся 10 лет. На восстановление интерьера 10 церквей потрачено 390 миллионов рублей. В 2008 году собор вошел в «семерку чудес света» России. 15 августа 1997 года после реставрации открыта церковь Василия Блаженного с регулярным богослужением.

Источник: architectureguru.ru

Легенды и история храма Василия Блаженного

Визитная карточка Белокаменной, храм, который стал самым ярким и запоминающимся украшением Московского Кремля, культовое, поистине народное сооружение, пережившее массу событий и войн — все это по праву можно сказать о соборе Василия Блаженного.

Аристарх Лентулов. Василий Блаженный. 1913

Этот собор является одним из самых знаменитых памятников древнерусского зодчества, уже в XVI веке он восхищал путешественников из Европы и гостей Москвы, а для россиян является символом национального характера и отечественной истории.

Официально сооружение носит совсем иное название — Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, однако более известен под именем храма Василия Блаженного, которое было дано строению обычными москвичами сразу после возведения. Это православный собор, расположенный на Красной площади в Китай-городе, в Москве, его яркие купола можно увидеть не только на многочисленных открытках и фотографиях, но и в некоторых фильмах, действие которых происходит в российской столице, в частности «Елки-2», «Тариф Новогодний», «Фантом», а в киноленте «Жизнь после людей» показано, как выглядел бы Василий Блаженный через 125 лет после исчезновения человеческой цивилизации.

Храм Василия Блаженного на фоне Спасской башни Кремля

Именно Покровский собор в Москве стал образцом при возведении Храма Воскресения Христова (более известен как Спас на Крови) в Санкт-Петербурге. Этот собор был достроен в 1907 году в память об императоре Александре Втором и имеет много общего с московским.

Собор Спас на Крови, Санкт-Петербург

Немного истории

История собора насчитывает уже более 450 лет — решение о его возведении было принято Иваном Грозным в 1554 году. Первоначально, в 1552 на месте собора была возведена церковь в честь победы русских войск в долгой войне за покорение Астраханского и Казанского ханства. Этот храм был освящен в честь Святой Троицы, именно поэтому еще в XVII веке новый собор назывался Троицким.

Через два года Иван Грозный повелел возвести на месте небольшого храма более крупный собор, в честь Покрова Богородицы с приделами, каждый из которых прославлял бы победу над татарами. Среди горожан он именовался как Покрова на Рву, так как был построен рядом с довольно глубоким рвом, который проходил вдоль всей восточной стены Кремля.

Строительство собора велось с 1555 по 1561 годы, а в 1588 году к основному сооружению была пристроена церковь Василия Блаженного, для ее устройства в северо-восточной части храма были заложены высокие арочные проемы. Эта новая церковь в архитектурном отношении представляла собой самостоятельный храм со своим отдельным входом и крыльцом.

В конце XVI века были оформлены уникальные фигурные главы собора — первоначально использовалось золотое покрытие, сильно пострадавшее во время очередного московского пожара.

Гравюра XVI века, изображающая службу у храма Василия Блаженного

Уже во второй половине XVII века во внешний облик собора были внесены существенные изменения, так, окружавшая верхние церкви открытая галерея-гульбище была перекрыта сводом, а над широкими белокаменными лестницами возвели крыльца, главным украшение которых стали шатры.

Тогда же внутренняя и внешняя галереи, парапеты и площадки крылец были расписаны растительным, вернее, травным орнаментом. Все эти изменения были завершены только в 1683 году, информация об этом содержится в керамических изразцах, украсивших фасад храма.

Пожары, столь часто становившиеся настоящим бедствием в деревянной Москве, причиняли большой вред и собору Покрова Богородицы, потому уже с конца XVI века в нем регулярно проводились ремонтные работы. В 1737 году архитектор Иван Мичурин проводил работы по восстановлению храма после сильнейшего «Троицкого пожара», по велению Екатерины Второй в 1784-1786 годах под руководством Ивана Яковлева снова была осуществлена реконструкция интерьеров и фасадов собора. Затем в 1900-1912 года новую реставрацию храма провел архитектор Соловьев.

В 1918 году московский собор Покрова Богородицы стал одним из первых памятников культуры, которые были взяты под государственную охрану, в качестве памятника мирового и национального значения. Именно с этого момента прерывается история Василия Блаженного как православного храма — он постепенно становится одним из самых известных музеев столицы.

В 20-е годы собор находился в самом плачевном состоянии — текла крыша, были выбиты окна, многие ценные иконы оказались утеряны. В 1923 году было решено создать в храме историко-архитектурный музей, его первым заведующим стал Е.И. Силин, тогда же начал комплектоваться музейный фонд.

В 1928 году «Покровский собор» (уже в качестве обычного исторического и архитектурного памятника) стал одним из филиалов Государственного исторического музея. В следующем году были сняты колокола собора и полностью запрещены богослужения. Интересно, что реставрационные работы в храме ведутся с 20-х годов практически непрерывно — обновляется интерьер или фасад то одного, то другого предела, однако он всегда открыт для посетителей. Единственный раз, когда музей закрыли полностью — во время Великой Отечественной войны. В 1947 году, к празднованию 800-летия Москвы собор снова распахнул опять двери перед москвичами и гостями столицы.

Вид на собор с Красной площади

В 1991 году храм Василия Блаженного снова был возвращен Русской православной церкви и хотя он остается филиалом Государственного исторического музея, а также входит в Список объектов Всемирного наследия, составленный ЮНЕСКО, в нем, как и сотни лет назад, проводятся богослужения, а Музей и православная церковь совместно осуществляют управление комплексом.

Структура и состав собора Покрова Богородицы

Яркий, сразу притягивающий взгляд собор Василия Блаженного славится своими уникальными куполами, среди который невозможно отыскать не только одинаковые, но даже просто похожие. На самом деле куполов в храме одиннадцать, все они имеют свои названия:

- Центральный купол — Покрова Богородицы.

- Юго-западный — Варлаама Хутынского.

- Восточный — Святой Троицы.

- Северо-западный — Григория Армянского.

- Западный — Входа Господня в Иерусалим.

- Юго-восточный — Александра Свирского.

- Северо-восточный — Иоанна Милостивого (ранее носил название в честь Павла, Иоанна и Александра Константинопольских).

- Южный — Николая Чудотворца.

- Северный — Наталии и Адриана (ранее — Иустины и Киприана).

- Купол Василия Блаженного.

- Купол, венчающий колокольню храма.

Купола собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву

Такое большое количество куполов связано с тем, что собор — это единый комплекс, объединяющий несколько церквей, престолы которых были в свое время освящены в честь праздников, пришедшихся на дни решающих боев с Казанским ханством:

- церковь Александра Свирского — в день памяти этого святого русское войско разгромило конницу царевича Япанчи в битве на Арском поле;

- церковь Святого Николая Чудотворца, в честь его иконы Великорецкой из Вятки;

- церковь Троицы — построена на месте древнего храма, ранее весь собор называли Троицким;

- церковь Григория Армянского, просветителя Армении, сделавшего много для становления православия в этой стране. В день памяти святого произошло важнейшее событие войны с Казанским ханством — взрыв Арской башни;

- церковь Варлаама Хутынского — известна своей отдельно висящей иконой «Видение пономаря Тарасия», описавшего в конце XVI века бедствия, которые угрожали Новгороду;

- церковь Входа Господня в Иерусалим — видимо, строительство этого предела связано с триумфальным возвращением войска во главе с Иваном Грозным в столицу после победы над частью бывшей Золотой Орды — Казанским ханством;

- церковь мучеников Наталии и Адриана (первоначально была названа в честь святых Иустины и Киприана, переименована в 1786 году в честь небесных покровителей богатой вкладчицы, пожертвовавшей на реконструкцию собора значительную сумму) — в день памяти святых войска Ивана Грозного штурмом взяли столицу ханства — город Казань;

- церковь святого Иоанна Милостивого (до XVIII века именовалась в честь святых Павла, Иоанна и Александра Константинопольских) — в день святых патриархов произошла знаковая битва между русскими войсками и конницей татар, пришедших на помощь Казанскому ханству.

Четыре осевые церкви отличаются большими размерами, остальные четыре, поменьше, располагаются между ними. Все восемь церквей Покровского собора на Красной площади увенчаны луковичными куполами и сгруппированы вокруг более высокой церкви Покрова Божией Матери. Эти девять церквей объединяют единое основание, обходная галерея, которая была застеклена только во второй половине XVII века, а также внутренние сводчатые переходы.

Отдельно пристроена церковь Василия Блаженного, освященная в честь московского святого (1469-1552 года), мощи которого располагались на месте постройки.

Отдельного упоминания заслуживают шатровая колокольня, которая была возведена на месте древней звонницы в 1680 году, а также подклет — основание собора, который не имеет подвальных помещений.

Колокольня собора Покрова Пресвятой Богородицы

Именно в подклете, где благодаря уникальной для того времени строительной технологии и использованию «дышащего» кирпича был создан особый микроклимат, хранится древняя икона святого Василия Блаженного конца XVI века, написанная специально для собора, также иконы «Богоматерь Знамение» и «Покров Пресвятой Богородицы» (обе — XVII века). Ранее прихожане даже не подозревали о существовании этого тайного помещения, где хранилась царская казна и имущество особо важных и богатых горожан, только во время реконструкции в 1930-х годах был найден тайный ход и сейчас подклет храма Василия Блаженного стал частью музейной экспозиции. Толщина стен подклета достигает 3 метров, основными строительными материалами являлись камень и тонкий кирпич, использовавшийся при отделке.

Высота собора — 65 метров, до конца XVI столетия, когда Борис Годунов завершил строительство колокольни кремлевской церкви Иоанна Лествичника, она поднялась до 81 метра, а в столице появился Иван Великий, храм оставался самым высоким зданием Москвы.

Подклет храма Василия Блаженного с иконой «Богоматерь Знамение»

Легенды собора

Первая легенда этого московского храма связана с принятием решения о его строительстве Иваном Грозным. Как известно, суровый царь отличался истовой религиозностью, так что казни и жестокие наказания чередовались у него с периодами раскаяния. Также Иван Четвертый отличался суеверностью, так что, когда в походной церкви, наскоро возведенной под Казанью, на очередной обеденной службе диакон возгласил строфы из Евангелия: «Да будет едино стадо и один пастырь», и в то же время большой кусок крепостной стены неприятельского города взлетел на воздух, благодаря чему русские войска смогли войти в Казань, царь решил возвести в Москве храм, чтобы отблагодарить небесных покровителей.

Есть и другая версия начала строительства, которая связана с самым известным московским юродивым — Василием Блаженным. Он начал собирать деньги на строительство собора задолго до начала возведения храма, приносил собранные гроши на Красную площадь и бросал через правое плечо — «пятачок к пятачку, грош к грошику», причем даже самые отъявленные воры не трогали эти монетки. Иван Грозный беседовал со старцем и даже посещал его лично с царицей во время болезни, именно почитаемый юродивый указал ему место для строительства. Кстати, с Василием Блаженным связано множество легенд московского храма — его мощи стали одной из главных реликвий собора, а на месте захоронения нередко случались исцеления. Однако сама церковь Василия Блаженного была возведена на месте погребения святого уже во времена царствования Федора Иоанновича, тогда же была сооружена и серебряная рака для его мощей.

Серебряная рака и сень над могилой Василия Блаженного

Также существует легенда, что Иван Грозный дал указ ослепить архитекторов — русских зодчих Барму и Постника, которые на его вопрос — «Сумеете ли построить еще что-то столь же прекрасное», дерзко ответили — «Да, и даже еще лучше». Историки же считают, что главным архитектором собора Покрова Богородицы был один человек — Иван Яковлевич Барма, имевший прозвище Постник, так как всегда придерживался строгого поста. И вовсе он не был ослеплен — после завершения работ в Москве принимал участие в строительстве Благовещенского собора в Московском Кремле, Казанского кремля и других знаковых сооружений, о чем есть упоминания в летописях.

Еще одна легенда гласит, что строительством храма на Красной площади руководил некий итальянец, именно поэтому собор несколько похож на строения эпохи европейского Возрождения, однако подтверждения данная версия не нашла.

Интересно, что многие мистики называют храм Покрова Пресвятой Богородица «иконой, запечатленной в камне». Его форма — восемь церквей, объединенных двумя квадратами в основании, не случайна — число 8 символизирует дату Воскресения Христа, кроме того, при желании можно увидеть, как повернутые под углом в 45 градусов квадраты у основания собора образуют восьмиконечную звезду, ставшую напоминанием о Вифлеемской звезде, взошедшей в день Рождения Христа.

Еще одна интересная деталь — при всем своем великолепном убранстве и красоте, храм Василия Блаженного вовсе невелик и уже в XVI не мог вместить всех верующих, приходивших на праздничные богослужения. Тогда на Лобное место ставился аналой, духовенство проводило службу, а сам собор становился настоящим алтарем огромного Храма, раскинувшегося под открытым небом.

Собор Покрова Богородицы на Красной площади

Много легенд связано со счастливой судьбой храма — он неоднократно оказывался под угрозой уничтожения и каждый раз бывал чудесным образом спасен. Так, во время войны 1812 года, когда Наполеон сумел занять Москву, собор Покрова Богородицы настолько понравился императору, что он решил перенести его в Париж. Конечно, технологии того времени не позволяли воплотить в жизнь задумку Наполеона Бонапарта. Тогда французы просто заложили в основание собора взрывчатку и зажгли фитиль. Собравшиеся москвичи молились о спасении храма, и произошло чудо — начался проливной дождь, который потушил фитиль.

Еще раз храм чудом уцелел во время Октябрьского переворота — на его стенах долго оставались следы от попадания снарядов. В 1931 году к собору был перенесен бронзовый памятник Минину и Пожарскому — власти освобождали площадь от лишних строений для проведения парадов.

Лазарь Каганович, который так преуспел в разрушении Казанского собора Кремля, Храма Христа Спасителя и ряда других храмов Москвы, предложил полностью снести и Покровский собор, чтобы дополнительно расчистить место для демонстраций и военных парадов. Легенда гласит, что Каганович приказал изготовить подробный макет Красной площади со снимающимся храмом и принес его Сталину. Пытаясь доказать вождю, что собор мешает машинам и проведению демонстраций он неожиданно для Сталина сорвал макет храма с площади. Удивленный Сталин якобы в тот момент произнес историческую фразу: «Лазарь, поставь на место!», так что вопрос о сносе собора был отложен — идти на попятную вождь уже не стал.

Согласно второй легенде, своим спасением собор Покрова Богородицы обязан известному реставратору П.Д. Барановскому, который посылал телеграммы Сталину с призывом не разрушать храм. Легенда гласит, что якобы Барановский, который был приглашен по этому вопросу в кремль, встал перед собравшимися членами ЦК на колени, умоляя сохранить культовое строение, и это неожиданно подействовало. Правда, затем Барановский на немалый срок отправился в ГУЛАГ.

В свое время историк Иван Забелин сказал: «Собор Василия Блаженного — это такое же, если еще не большее, московское, притом народное диво, как Иван Великий, царь-колокол и царь-пушка». Действительно, представить себе Красную площадь без ярких, всегда праздничных куполов и стен храма Покрова Пресвятой Богородицы просто невозможно, он легко узнаваем и не так давно являлся одним из самых популярных претендентов на звание новых семи чудес света.

Источник: www.rmnt.ru

Собор Василия Блаженного — главное чудо русского зодчества

Адрес: Россия, Москва, Красная площадь

Начало строительства: 1555 год

Окончание строительства: 1561 год

Количество куполовн: 11

Высота: 65 м.

Координаты: 55°45’09.4″N 37°37’23.5″E

Объект культурного наследия Российской Федерации

Краткая история

12 июля 2011 года отпраздновал свой 450-летний юбилей самый известный православный храм России — Покровский собор, или Собор Василия Блаженного.

Расположенный на Красной площади рядом с Кремлём, он стал символом Москвы и всей страны. Храм Василия Блаженного — это целый град в городе: на едином основании возведено 10 церквей с пёстрыми куполами. Он был построен в 1555 — 1561 годах по приказу Ивана Грозного в ознаменование победы над Казанским ханством — вековым врагом Руси.

Вид собора со стороны Московского Кремля

Старинная московская легенда гласит, что во время решающего штурма Казани Иван Грозный направился в походную церковь, помещавшуюся в шатре, и усердно молился. Но едва священник успел произнести слова: «И будет едино стадо и един пастырь», как земля вздрогнула от сильнейшего взрыва, и часть вражеских укреплений взлетела на воздух, открыв дорогу русским войскам.

Впервые в истории Руси в её состав вошло не княжество, а целое государство — Казанское ханство. Взятие Казани имело не только политическое значение (теперь русские контролировали волго-балтийский торговый путь), но и религиозное — это был поход против неверных. В Москве горожане встретили Ивана Грозного громкими возгласами: «Многие лета царю благочестивому, победителю варваров, избавителю православного народа!».

Памятник Минину и Пожарскому на фоне собора Василия Блаженного

Собор Василия Блаженного — шедевр неизвестных зодчих

Первоначально на месте будущего храма стояла деревянная церковь Святой Троицы, но в 1555 году начали возводить каменный собор, существующий до сих пор. Кто был главным зодчим, так и остаётся тайной. По одной версии, царь пригласил псковского мастера Постника Яковлева по прозвищу Барма, по другой — имена Постник и Барма принадлежат двум разным архитекторам.

По третьей версии, Собор Василия Блаженного — это проект итальянского зодчего. Существует предание, что царь приказал выколоть глаза создателю собора, чтобы он больше не смог повторить свой шедевр. Но если считать автором собора Постника, то эта легенда не находит документальных подтверждений. Постник не мог быть ослеплён, поскольку в течение нескольких лет после окончания строительства он работал над проектом Казанского кремля.

Вид собора со стороны Васильевского спуска

Собор Василия Блаженного — диковинное созвездие шатров и куполов

Собор Василия Блаженного венчают 10 куполов. 8 церквей, расположенных симметрично вокруг главного храма в виде восьмиконечной звезды, символизируют церковные праздники, приходящиеся на дни решающих сражений за Казань. На их вершинах установлено 8 луковичных глав. Центральная церковь Покрова Богородицы завершена шатром с маленькой главкой, а десятый купол выстроен над колокольней.

Все 9 церквей объединены между собой единым основанием и внутренней обходной галереей, расписанной причудливыми растительными орнаментами. Ни один из куполов не повторяет другой. Собор Василия Блаженного не всегда был таким пёстрым. Белый камень и кирпич, используемые в строительстве церкви, придавали ей строгость и сдержанность.

Вид собора с Красной площади

В XVII веке купола собора украсили керамическими изразцами, добавили асимметричные пристройки, возвели шатры над крыльцами, а стены покрыли затейливыми росписями. В 1931 году перед собором воздвигли бронзовый Памятник Минину и Пожарскому, ранее стоявший на Красной площади.

Собор Василия Блаженного — храм во славу чудотворца

Главная церковь храма освящена в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Однако Покровский храм называют собором Василия Блаженного и связывают его не с Иваном Грозным и Казанскими походами, а с именем московского юродивого — человека Божьего. Василий жил на улицах Москвы и даже в лютый мороз ходил полуголым, на теле носил вериги — железные цепи с крестами. Сам Иван Грозный относился к нему с благоговением

Когда Василий тяжело заболел, царь навещал его вместе со своей супругой — царицей Анастасией. Святому приписывают ряд чудес. Находясь в Москве, он потушил пожар в Новгороде тремя чашами вина. Василий обличал ложь, и под внешним благочестием мог угадать действия дьявола. Так, на глазах изумлённых паломников он кинул камень в образ Богоматери, который почитался как чудотворный.

Когда толпа принялась избивать Василия, он закричал: «А вы поскребите грунтовку!». Удалив красочный слой, люди увидели, что под изображением Божьей матери нарисован чёрт. Василий умер в 1552 году, а в 1588 году над местом захоронения мощей чудотворца пристроили церковь. Эта пристройка дала обиходное название Покровскому храму — Собор Василия Блаженного.

Предание утверждает, что до 1595 года в подземельях храма хранилась царская казна. Сегодня собор находится в совместном ведении Исторического музея Москвы и Русской православной церкви. По воскресеньям в нём проходят богослужения.

Источник: putidorogi-nn.ru

Храм на Лобном месте: рубил ли Иван Грозный головы своим зодчим

Долгое время точная дата возведения собора Покрова Богородицы, что на Рву, в быту чаще именуемого собором Василия Блаженного, была не известна. И лишь в середине XX века во время реставрационных работ была обнаружена «храмозданная» надпись, сообщавшая, что в присутствии государя и его сыновей храм был торжественно освящен митрополитом Макарием 29 июня (12 июля по новому стилю) 1561 года. В этот день «Известия» вспоминают о неразгаданных тайнах Покровского собора.

«Казань брал. Астрахань брал. »

Отправляясь в поход на Казанское ханство и прося заступничества у небесных сил, молодой государь Иван Васильевич прилюдно поклялся, что в случае успеха отблагодарит Всевышнего строительством храма. Это был поворотный момент в судьбе московского царства. Во-первых, присоединение Поволжья существенно увеличивало территорию страны, одновременно открывая путь на восток к Уралу и Сибири. А во-вторых, взятие Казани было важнейшим символическим актом: триста лет наши предки возили туда дань, а теперь ордынская столица сама подпадала под руку московского царя.

В Кремле уже стояли построенные итальянскими мастерами Успенский и Архангельский соборы, великолепные звонница и колокольня Ивана Великого. Места в «сердце» Москвы для строительства нового храма было немного, к тому же он не задумывался как кафедральный и вполне мог быть несколько отдален от центра.

И тут появилась возможность возвести его на очень удобном месте — в сотне метров от Кремля на большой торговой площади за «алевизовым» рвом, между Ильинкой и Варваркой. Раньше строить здесь было запрещено по соображениям фортификации — перед кремлевскими стенами должно было оставаться свободное простреливаемое пространство. Но в 1538 году было закончено строительство мощной Китайгородской стены, так что восточная часть укреплений Кремля (дополнительно прикрытая Китай-городом) свою оборонительную функцию несколько утратила, и решено было запретом пренебречь. В выборе места можно найти и символический смысл — храм стоит как раз около Фроловских ворот (ныне Спасская башня) Кремля, которые смотрят на восток, и именно отсюда начался путь русского воинства на Казань.

Как известно, поход был удачным, Казанское ханство пало, следом подчинено было и Астраханское ханство. Волга превратилась в великую русскую реку — теперь от истоков до устья ее контролировали московские цари. Иван Грозный вернулся с победой и немалой добычей, а значит, пришла пора сдержать данное слово и строить храм. Здесь и начинаются загадки и легенды.

Чудо чудное

Первая загадка — сам собор, его форма. Большинство историков вынуждены констатировать, что храм Покрова на Рву не имеет прообразов и совершенно выбивается из логической цепочки развития русского церковного зодчества.

Если построенные итальянцами за полвека до этого кремлевские соборы в целом сохраняли владимирскую традицию, лишь дополняя ее различными новыми элементами, то Покровский собор перечеркивал все каноны. Помимо новаторской трактовки привычных для православных храмов элементов, исследователи находят в нем черты готики, Ренессанса, персидское и даже индийское влияние. Собор построен в только входившем в моду шатровом стиле. До нас дошли лишь два более ранних подобных каменных храма — в Коломенском и Александровой слободе, но они несопоставимы по масштабу с многокупольным Покровским собором.

Вторая загадка: кто же построил этот чудо-храм? Раз зодчему доверили сооружение такого значимого объекта, очевидно, что это был признанный опытный мастер. Но тогда возникает вопрос: что он построил ранее, чем заслужил доверие царя?

Даже если учесть, что имена зодчих не всегда оставались в письменных источниках, архитектора можно узнать по творческому «почерку», каким-то любимым деталям, пропорциям. Но ничего подобного исследователям обнаружить не удалось. И совершенно непонятно, куда потом пропал создатель храма, почему мы не видим других, более поздних его работ.

Видимо, именно эта неопределенность стала причиной рождения легенды о том, что грозный царь приказал ослепить мастера (или мастеров), чтобы он не мог построить ничего подобного. Первым это предположил Адам Олеарий в «Описании путешествия в Московию», а потом легенда пошла гулять по миру. Хотя никаких исторических подтверждений она не имеет.

Где выпускалась первая газета, кто устроил «электрический бал» и чем расстроил дом Филатова актера Егора Бероева

Основная причина «таинственности» вокруг Покровского собора — отсутствие современных ему письменных источников, которые или вообще не существовали, или погибли. Виной тому и регулярные пожары, и сложные отношения царя Ивана с церковью (а летописание по большей части велось в монастырях), и опричнина, и последующие неурядицы Смутного времени.

Так или иначе, время не сохранило точных данных ни об истории строительства собора, ни о его создателях. Есть лишь косвенные упоминания в текстах, прямого отношения к собору не имеющих. Например, в «Сказании о перенесении чудотворного образа Николая чудотворца» (в составе третьей редакции «Жития святителя Ионы») или в тексте «Русского Летописца от начала Русской земли до восшествия на престол царя Алексея Михайловича». Памятники эти довольно поздние, написаны через много лет после строительства собора. В первом есть такая фраза: царь (Иван IV) после взятия города Казани

«вскоре поставиша церкви древяны, седмь престолов, иже быти окрест осмаго болшаго престола, церкви каменный, близ мосту Фроловских ворот надо рвом. И потом дарова ему бог дву мастеров руских, по реклу Постника и Барму, и быша премудрии и удобни таковому чюдному делу»

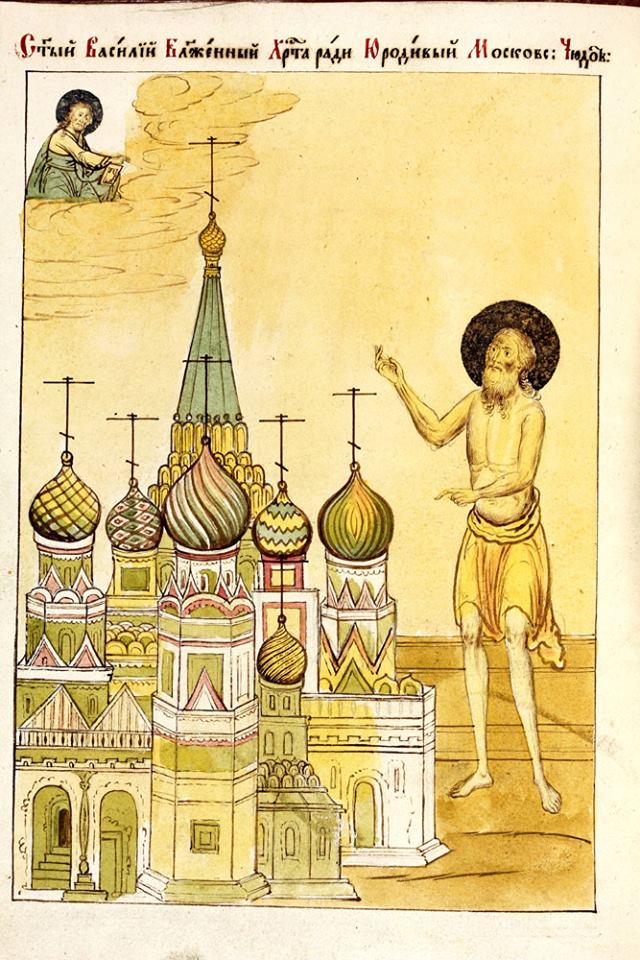

Собор Василия Блаженного из «Книги об избрании на царство царя и великого князя Михаила Фёдоровича», 1672–1673 годы

Идея о том, что церкви сначала были деревянными, а потом каменными, легла на душу многим исследователям, поскольку это давало возможность стилистически связать Покровский собор с традициями русского деревянного зодчества. Там действительно можно увидеть и «куст глав», и шатровую форму, и другие элементы. С другой стороны, технологический подход к возведению каменных и деревянных храмов был настолько различен, что трудно говорить о простом переносе каких-то привычных элементов деревянных храмов на каменные. Но автор явно использовал мотивы деревянного зодчества, таким образом переосмысливая традицию каменного строительства, что уже было ломкой стереотипов. К тому же из текста очевидно, что первоначально построенный храм был не частью нынешнего собора, а совершенно иным сооружением, которое было потом полностью разобрано.

Постник, Барма или заезжий гений

Скульптор Георгий Франгулян — о всемирной войне с памятниками, свалке искусства и предательстве коллег

В том же тексте впервые встречается упоминание мастеров Постника и Бармы. Казалось бы, вопрос с авторством решен, но не всё так однозначно. У исследователей вызвало удивление, что первый из зодчих (Постник) назван именем, второй (Барма) — «по реклу», то есть прозвищем. Значение и возможное происхождение прозвища Барма специалисты толкуют по-разному.

Оно может быть связано с названием части торжественного одеяния царей и высшего духовенства, спускавшегося от головного убора на плечи. Подобные бармы обычно были богато украшены, так что прозвище могло свидетельствовать о художественных способностях его обладателя. Другой вариант связан с устаревшей языковой характеристикой непонятной, невнятной речи. До наших дней сохранилось схожие слова «бормотать» или «обормот». Можно предположить, что у носителя прозвища были проблемы с дикцией или особенная манера говорить, скажем, какой-то диалект. В тексте «Русского Летописца» находим такое утверждение:

«Того же году (7068–1560) повелением царя и государя и великого князя Ивана, зачата делати церковь обетная еже обещался в взятие Казанское Троицу и Покров и семь приделов еже именуется на рву, а мастер был Барма с товарищи»

Репродукция эскиза декорации художника Федора Федоровского к опере композитора Михаила Глинки «Иван Сусанин»

Никакого Постника уже нет, только Барма. А еще до нас дошел подлинник царского указа от 15 декабря 1555 года, направленного в Новгород дьякам Федору Еремееву и Казарину Дубровскому, в котором государь повелевал

«псковскому диаку Шершню Билибину, да старостам псковским Богдану Ковырину, да Семену Мизинову, да с ними церковному и городовому мастеру Поснику Яковлеву да каменщиком псковским Ивашку Ширяю с товарыщы, к весне, в Казани новой город Казань камен делати, выбрати двесте человек псковских каменщиков, стенщиков да ломцов, сколько будет человек пригоже»

Здесь фигурирует мастер Постник Яковлев, но нет Бармы. А если допустить чередование в упоминаниях его имени и прозвища, то речь может идти об одном человеке — Постнике Яковлеве по прозвищу Барма. Есть здесь и четкое указание на псковское происхождение мастера и его работу в Казани.

Последнее документальное свидетельство относится к 1633 году. Это запись в рукописи Судебника 1550 года, гласящая, что документ хранился у «стряпчего и слуги московские службы Дружины Тарутьева сына Посникова, по реклу Бармы». Возможно, это еще одно подтверждение того, что Постник и Барма — имя и прозвище одного человека. После работы в Москве Постник Яковлев по прозвищу Барма был командирован в Казань, где возводил крепость и соборы. Точных данных нет, но по художественному почерку специалисты склонны считать его работами Благовещенский сбор и Спасскую церковь Казанского кремля и, возможно, Успенский и Никольский храмы в Свияжске — небольшой крепости, заложенной Иваном IV в качестве форпоста для взятия Казани.

Академик Дмитрий Швидковский — о реставрации в условиях коронавируса и помощи российских специалистов

До конца XIX столетия о создателях храма не было ничего известно, что лишь подкрепляло уже упомянутую легенду об их ослеплении Иваном Грозным. Первые данные о зодчем появились лишь в 1896 году, благодаря изысканиям священника Ивана Кузнецова, обнаружившего упомянутые летописные источники в закромах Румянцевского музея.

Его сведениями воспользовался известный историк и археолог И.Е. Забелин, правда, он считал, что Барма и Постник это разные люди. Без всякой критики эта версия и царила до недавнего времени, кочуя по туристическим буклетам и школьным учебникам. Сейчас большинство ученых относятся к ней скептически.

Во-первых, достоверность используемых письменных источников крайне сомнительна, а во-вторых, уж очень сильно выбивается Покровский собор из традиций новгородско-псковской архитектуры и других творений «церковного и городового мастера» Постника Яковлева. В последней посвященной собору значительной работе профессора А.Л. Баталова («Собор Покрова на Рву: история и иконография архитектуры») предпочтение отдается версии, что собор построил специально приглашенный зарубежный архитектор. Он вдохновлялся традициями русского зодчества (каменного и деревянного), переосмысливая их в духе европейского Ренессанса. Впрочем, крепких доказательств этого варианта тоже нет, так что вопрос авторства собора по сей день можно считать дискуссионным.

Изящный хаос

Из ранее недоступного посетители увидят коллекцию икон, полное собрание ювелирных произведений, восточное оружие

Считается, что по замыслу митрополита Макария Покровский собор и построенное в то же время Лобное место составляют единую библейскую композицию: храм символизировал Небесный Иерусалим, а Лобное место — Голгофу. Кстати, собор раньше иногда называли Иерусалимским, как и Фроловские ворота Кремля.

Покровский собор — это даже не один, а девять (первоначально) храмов, объединенных одной темой. Каждый из них символизирует конкретное событие казанской кампании и посвящен святому, в день почитания которого оно произошло.

В день поминовения Александра Свирского и Трех Патриархов Константинопольских (12 сентября по новому стилю) была одержана победа над войском царевича Епанчи, спешившего из Крыма на помощь татарам. В день Григория, просветителя Великой Армении (13 октября по новому стилю), была взорвана Арская башня. Ну а в день Киприана и Иустины (15 октября по новому стилю) начался последний штурм Казани. Еще три придела по аналогичным причинам посвящены Николаю Великорецкому, Варлааму Хутынскому и празднику Входа Господня в Иерусалим. Центральный же престол назван в честь Покрова Богородицы, ибо в ее день — 14 октября состоялся главный штурм Казани.

Зодчий возвел все церкви (или приделы) на едином белокаменном подклете, сохранив относительную независимость каждой — первоначально они даже имели разные входы. Отсюда эта удивительная форма: возвышающийся центральный шатер с луковичной главкой, четыре купола поменьше по сторонам света и еще четыре по диагонали. Мог получиться хаос, но благодаря изумительным пропорциям вышел настоящий шедевр. Изящный, легкий, в то же время замысловатый и сложный храм несет явные черты деревянного зодчества, перекликаясь с мотивами резных церквей русского севера. Для своего времени он был огромным (65 метров) и до 1600 года (когда был надстроена колокольня Ивана Великого) оставался самым высоким зданием Москвы.

Собор сделан из восьми разных видов кирпича, что позволило богато декорировать фасады, «стояки», барабаны и даже купола. Правда, первоначально купола не имели такой витиеватой формы, она появилась при царе Федоре Иоанновиче. Храм тогда был двуцветным, красно-белым — современная яркая окраска появилась позже, в конце XVII века (по другой версии, даже в XVIII-м, при Екатерине), когда храм ремонтировали после пожара. Тогда же галереи были покрыты и застеклены, появилось парадное крыльцо, а колокольню соединили с основным зданием.

Блаженный Василий

За долгие годы собор несколько раз достраивался, поэтому у него не изначальные девять, а одиннадцать куполов. Первая «модернизация» относится к 1588 году и связана с именем известного московского блаженного по имени Василий.

В 16 лет бывший подмастерьем у сапожника юноша обрел прозрение и дал обет юродства. Он отказался от всех материальных радостей жизни — постоянно соблюдал пост, отягощал себя веригами, ходил в лохмотьях и босиком, спал на паперти. Ему приписывают множество чудес: он видел будущее, обличал воров и казнокрадов, делился скудным подаянием со страждущими, исцелял тела и души людей.

Говорят, к нему прислушивался сам Иван Грозный. Известно, что после смерти Василия (в 1557 году — судя по всему, юродивому было уже за 90!) царь лично нес его гроб вместе с боярами, а отпевал юродивого сам митрополит Макарий. А потом на могиле Василия стали происходить чудеса.

В 1588 году Василий был причтен к лику святых, и тогда же его перезахоронили в Покровском соборе, для чего по приказу царя Федора Иоанновича был построен специальный придел. Это был единственный отапливаемый придел, поэтому в холодное время службы шли именно в нем. Возможно, поэтому и прижилось народное название храма — собор Василия Блаженного.

Источник: iz.ru