Проектирование кабельных линий и сетей. Проектирование состоит из разработки технического проекта строительства и рабочих чертежей. Работу над техническим проектом начинают с изысканий и обследования местности, где предполагается строительство кабельных линий и сетей. Во время изысканий выбирают варианты трассы магистральных, линий или сетей, измеряют удельное сопротивление грунтов, определяют условия сближения намечаемой трассы кабеля с электрифицированными железными дорогами и линиями электропередачи, изыскивают способы пересечения железных и автомобильных дорог, а также водных преград и т.п. В проекте выбирают тип (марку) кабеля, его емкость с учетом перспективы развития устройств.

При проектировании кабельных сетей автоматики и телемеханики, например кабельной сети электрической централизации, намечают наиболее выгодную трассу прокладки кабеля по территории станции, выбирают участки, где лучше проложить групповые и индивидуальные кабели.

В зависимости от числа централизуемых стрелок и сигналов рассчитывают емкость кабелей для включения стрелок, питания светофоров и рельсовых цепей, а также емкость межпостовых сигнальных и силовых кабелей. Вместе с выбором типа и емкостей кабелей проводят электрические расчеты площади поперечного сечения жил силовых и числа дублируемых жил сигнальных кабелей.

Устройство кабельных линий электропередач

Технический проект кабельных линий или сетей должен содержать сметы на оборудование, данные о потребности в материалах и рабочей силе, план организации работ и полную стоимость строительства. Главное внимание уделяется вопросам механизации работ при прокладке кабеля.

На основе утвержденного технического проекта разрабатывают рабочие чертежи, в которые входят детальные чертежи трассы прокладываемых кабелей. На чертежи наносят трассу кабеля, указывая расстояние его от железнодорожных путей, фасадов и других сооружений пассажирских и путевых зданий, контуры лесов и зеленых насаждений, трассу линий связи, автоблокировки и высоковольтных линий.

Выбор и разбивка трассы, рытье и подготовка траншей и котлованов. Трассу подземных кабельных линий выбирают исходя из того, чтобы длина кабеля, прокладываемого между заданными пунктами, была наименьшей и обеспечивались удобства проведения работ по прокладке кабеля и его техническому обслуживанию и эксплуатации. На перегонах железных дорог трасса кабеля, как правило, проходит в полосе отвода.

Перед разбивкой трассы планируют местность, вырубают кустарник, отдельные деревья, корчуют пни и т.д. После получения письменного разрешения трассу подземной кабельной линии разбивают с соответствии с рабочими чертежами.

На плане трассы кабелей, размещаемых на перегоне вдоль полотна железной дороги, показывают: железнодорожный путь с ‘километровыми и пикетными знаками; границы полосы отвода лесов и кустарников с указанием объемов вырубки; данные о роде грунтов; подземные и надземные сооружения, пересекаемые и сближающиеся с проектируемыми кабельными линиями, с указанием ординат сооружений по существующему километражу; естественные преграды; границы землепользований с наименованием землепользователей; перегонные устройства СЦБ, входные светофоры и пункты электропитания с указанием ординат.

Трасса сигнальных и силовых кабелей автоматики и телемеханики может проходить в пределах станции сбоку железнодорожного полотна и в междупутье. Расстояние между ближайшим рельсом и кабелем должно быть не менее 1,6 м.

Сигнальные кабели можно прокладывать без ограничения в одной траншее с силовыми кабелями с рабочим напряжением до 500 В. Силовые кабели напряжением выше 500 В прокладывают в отдельной траншее или в общей траншее с сигнальными, но при этом силовой кабель укладывают на глубину 1,5 м и сверху закрывают кирпичом или бетонными плитами, а сигнальный — над ним на расстоянии 0,45 м, сдвигая в сторону на 0,15 м. Расстояние между силовыми кабелями и кабелями связи должно быть не менее 0,5 м.

При пересечении железнодорожных путей глубина прокладки кабелей автоматики, телемеханики и связи должна быть не менее 1 м от подошвы рельса, а с автомобильными дорогами — не менее 2 м от дорожного полотна. В месте пересечения кабели прокладывают в асбестоцементных трубах. В местах пересечения кабелей связи с силовыми кабелями расстояние между ними должно быть не менее 0,25 м, если кабель связи проложен в асбестоцементной трубе, и 0,5 м — при ее отсутствии.

При пересечении сигнальных кабелей с силовыми кабелями и другими подземными сооружениями их следует прокладывать на расстоянии 0,5 м от этих сооружений. В месте пересечения сигнального кабеля с силовыми его нужно прокладывать в асбестоцементной трубе. Расстояние между пересекающимися сигнальными кабелями должно быть не менее 0,1 м.

Глубина траншей для прокладки сигнально-блокировочных, контрольных, силовых кабелей на напряжение до 1 кВ и кабелей связи (за исключением магистральных) вне путей и в междупутье — 0,8 м; под железнодорожными путями, автомобильными и грунтовыми дорогами— 1,05 м; в скалистых грунтах при условии защиты кабеля кирпичом или железобетонными плитами — 0,5 м.

В городах и населенных пунктах, на железнодорожных станциях для рытья траншей обычно применяют траншеекопатели, а там, где их использование затруднено (при пересечении железнодорожных путей, в междупутьях, на склонах насыпей и т.п.), траншею роют вручную таким образом, чтобы боковые стенки траншеи имели некоторый откос.

На поворотах трассы траншеи роют так, чтобы радиус изгиба кабеля со свинцовой оболочкой был не меньше 15-кратного диаметра кабеля, с алюминиевой оболочкой — не менее 25-кратного, а с пластмассовой оболочкой — не менее 10-кратного. На склонах насыпей, оврагов траншею роют зигзагообразно с отклонением изгибов от принятой линии в обе стороны на 1,5 м; длину изгибов принимают равной 5 м.

В местах установки соединительных и разветвительных муфт траншею расширяют, отрывая котлован для проведения последующих монтажных работ. Глубину котлована делают на 10 см глубже дна траншеи.

При выборе трассы подводного кабеля на пересечениях водных преград выбирают места, где водная преграда имеет наименьшую ширину, ровное дно и отлогие берега. Кабель нельзя прокладывать в местах зимней стоянки судов на якорях, в районе стоянки плотов, в местах водопоя и купания скота, а также там, где наблюдаются заторы льда или река меняет русло.

При механизированном рытье траншей открытым способом используют самоходные траншеекопатели, траншейные экскаваторы и другие механизмы.

Транспортировка и прокладка кабелей. Сначала проверяют целость металлической оболочки, сопротивление изоляции, устанавливают отсутствие обрыва жил и сообщения между жилами. Если кабель поступает с завода с накачанным под оболочку воздухом под избыточным давлением и впаянным вентилем, то целость оболочки проверяют, подсоединяя к вентилю манометр. Показание манометра будет свидетельствовать о целости оболочки.

Сигнальные кабели с металлической оболочкой и все типы кабелей с пластмассовыми оболочками под избыточное давление не ставят. Поэтому их состояние проверяют только электрическими измерениями и наружным осмотром при раскатке с барабанов.

Сопротивление изоляции жил, рабочую емкость кабельных цепей и другие электрические параметры измеряют кабельными приборами и измерительными мостами. После окончания испытаний металлическую оболочку запаивают, а концы кабелей с неметаллической оболочкой тщательно изолируют.

Подготовку кабеля к прокладке начинают с развозки барабанов с кабелем по трассе на автомобилях или специальных тележках. Если трасса проходит близко от железнодорожного полотна, то кабель развозят на железнодорожных платформах. При погрузке барабанов, а также при перекатывании их по земле необходимо следить за тем, чтобы направление вращения барабанов совпадало с направлением стрелки на щеке барабана.

Кабель разматывают с барабанов и затем укладывают в траншею механизированным или ручным способом. При ручном способе для раскатки кабеля барабан устанавливают на домкратах или специальных подставках так, чтобы он мог свободно вращаться, не* задевая землю. Затем снимают с барабана наружную обшивку и освобождают конец кабеля.

При прокладке кабеля барабан вращают, при этом необходимо не допускать натяжения кабеля. Разматываемый кабель рабочие несут на руках и укладывают сначала на бровке траншеи, а затем опускают в траншею. В траншее кабель укладывают волнообразно, для того чтобы исключить натяжение его при усадке и смещении грунта.

В мягких грунтах траншею засыпают грунтом, вынутым из траншеи, а в каменистых и скальных грунтах кабель предварительно засыпают слоем песка или мягкого грунта толщиной 10 см, образуя верхнюю постель. Сначала насыпают слой грунта толщиной 0,2 — 0,3 м и плотно его утрамбовывают. Затем насыпают следующий слой грунта такой же толщины и так же утрамбовывают и т.д. В населенных пунктах и на территории станций траншею засыпают и утрамбовывают, одновременно поливая грунт водой для снижения его дальнейшей осадки.

Подводные кабельные переходы прокладывают ниже мостов по течению реки. Если мосты через судоходные реки и каналы магистрального значения, то расстояние между мостом и кабелем должно быть равным 1000 м, на сплавных реках — 90 м и на несудоходных — 50—100 м. От мостов местного значения эти расстояния будут равны 200 м на судоходных реках, 50 м — на несудоходных и сплавных. Расстояние подводного кабельного перехода от малых железнодорожных мостов должно быть не менее 20 м.

Способы прокладки подводных кабелей через реки и водоемы зависят от характера водной преграды (глубины и ширины водоема, скорости течения, времени года т.п.). Кабель может быть проложен при помощи кабелеукладчиков, баржей, баркасов, понтонов, лодок и других плавучих средств.

По мостам кабель прокладывают в железобетонных или стальных желобах, укрепляя их к фермам или устоям моста. Металлические желоба должны быть изолированы от металлических оболочек кабеля. Допускается прокладывать кабель в деревянных желобах, обитых жестью и закрывать железобетонными плитами. Желоба располагают под пешеходной частью моста.

По мосту кабель следует прокладывать целым куском, так как растрескивание оболочки кабеля наблюдается наиболее часто у соединительных муфт. При прокладке кабелей со свинцовой оболочкой целесообразно использовать кабели с проволочной броней, лучше противостоящие вибрации.

В тоннелях и коллекторах кабель обычно прокладывают при помощи кронштейнов из полосовой стали с числом крюков по числу прокладываемых кабелей. Кронштейны устанавливают на расстоянии 1,0 м друг от друга и укрепляют их к стенам тоннеля. Иногда кабель прокладывают в железобетонных желобах, устанавливаемых в балласте.

Прокладываемый кабель защищают от механических повреждений при его прокладке под железнодорожными и трамвайными путями на пересечении с автомобильными и грунтовыми дорогами, под проезжими частями улиц, в местах пересечений с подземными сооружениями и другими кабелями. На участке пересечения кабель заключают в асбестоцементные трубы с таким расчетом, чтобы они выходили за пределы пересечения на 1 м.

Особенно часто в трубопроводах кабельной канализации прокладывают кабели связи. Глубину траншеи для прокладки трубопроводов кабельной канализации выбирают такой, чтобы расстояние между верхней частью трубопровода и поверхностью грунта под тротуаром было не менее 0,4 м, под мостовой — не менее 0,6 м. Ширина траншеи зависит от общей емкости трубопровода канализации.

Асбестоцементные трубы, укладываемые в траншею, соединяют встык при помощи асбестоцементных муфт. Для осмотра, протягивания и соединения отдельных концов кабеля устанавливают колодцы.

Кабельная канализация (рис. 82) состоит из трубопроводов 2, служащих для прокладки кабеля 3, и смотровых колодцев 4. Смотровые колодцы имеют люки 5, которые закрыты чугунными крышками

Вся канализация располагается под землей, а на поверхность выводят только люки смотровых колодцев, закрытые крышками.

Кабель протягивают в канализацию по участкам между смежными колодцами (рис. 83), для чего над одним из колодцев на козлах 5 устанавливают барабан 4 с кабелем, а у соседнего колодца — ручную или механизированную лебедку 3; затем трос 2, протянув через канал трубопровода и пропустив его через блок 1, скрепляют с концом кабеля при помощи стального кабельного чулка 7 и, вращая ручку лебедки, протягивают кабель по каналу. Для того чтобы кабель не повредился о края трубопровода, на входе и выходе трубопровода устанавливают кабельное колено 6 или втулку.

Вводы кабелей связи в здания бывают подземные и воздушные. Воздушный ввод кабеля осуществляют в том случае, когда в здание необходимо ввести не более одного-двух кабелей небольшой емкости.

Вводы кабелей многоканальной связи, а также кабелей местной связи большой мощности в здание станции, промежуточных и оконечных пунктов, как правило, делают подземные — через фундамент. При вводе большого числа кабелей в подвальном помещении оборудуют специальную шахту.

__________________

Зарегистрируйтесь , чтобы скачивать файлы.

Внимание! Перед скачиванием книг и документов установите программу для просмотра книг отсюда . Примите участие в развитии ж/д вики-словаря / Журнал «АСИ» онлайн

Книги по СЦБ | Книги путейцам | Книги машинистам | Книги движенцам | Книги вагонникам | Книги связистам | Книги по метрополитенам | Указания ГТСС

Если не можете скачать файл. / Наше приложение ВКонтакте / Покупаем электронные версии ж.д. документов

Источник: scbist.com

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ И СЕТЕЙ

Проектирование кабельных линий и сетей, как правило, со-стоит из разработки технического проекта строительства и рабо-чих чертежей.

Работа над техническим проектом начинается с ознаком-ления с техническим заданием на проектирование и последующего проведения изысканий и обследования местности, где предпола-гается строительство кабельных линий и сетей. В процессе изы-сканий производят выбор вариантов трассы линий или сетей, измеряют удельное электрическое сопротивление грунтов, наме-чают пункты размещения усилительных станций, определяют условия сближения намечаемой трассы кабеля с электрифициро-ванными железными дорогами и линиями электропередач, изы-скивают способы пересечения железных и шоссейных дорог, а также водных преград и т. п.

При проектировании кабельных линий дальней связи в тех-ническом проекте намечают наивыгоднейший с экономической и технической сторон вариант трассы кабеля. В проекте выбирают тип (марку) кабеля, его емкость с учетом перспективы развития связи на магистрали, систему и аппаратуру высокочастотного уплотнения кабельных цепей. На основе электрических расчетов размещают усилительные и переприемные пункты на кабельной магистрали, разрабатывают мероприятия по защите кабеля от влияния электрических железных дорог, линии электропередач, от почвенной коррозии и коррозии блуждающими токами и т. п.

В техническом проекте местной телефонной связи намечается наиболее выгодное местоположение местной телефонной станции и распределительных шкафов, емкость телефонной станции, ем-кость и диаметр жил магистральных и распределительных кабелей с учетом перспективного развития местной телефонной сети. Кроме этого, указывается, на каких участках кабельной сети нужно стрдить кабельную канализацию, где должны прокладываться подземные бронированные кабели или подвешиваться воздушные, намечаются мероприятия по защите кабелей от коррозии.

При проектировании кабельных сетей автоматики и телеме-ханики, например кабельной сети электрической централизации, намечается наивыгоднейшая трасса прокладки кабеля по терри-тории станции, выбор участков, где лучше проложить групповые и индивидуальные кабели.

В зависимости от количества централизуемых стрелок и сиг-налов рассчитывают емкость кабелей для включения стрелок, питания светофоров и рельсовых цепей, а также емкость между-постовых сигнальных и силовых кабелей. Наряду с выбором типа и емкости кабелей производят электрические расчеты, определя-ющие сечение жил силовых и количество дублируемых жил сиг-нальных кабелей и т. п.

Каждый технический проект кабельных линий или сетей дол-жен содержать сметы на оборудование, материалы и рабочую силу, план организации работ и полную стоимость строительства. Особое внимание уделяется вопросам механизации работ при прокладке кабеля.

На основе утвержденного технического проекта разрабаты-ваются рабочие чертежи. В состав рабочих чертежей входят детальные чертежи трассы прокладываемых кабелей. Для прокладки кабелей вне населенных -пунктов и железнодорожных станций чертежи обычно составляют по длине в масштабе 1 : 5000, а по ширине — 1 : 2000. При прокладке кабелей на территории станций и населенных пунктов чертежи составляют в масштабе 1 : 1000 или 1 : 500, а на переходах кабеля по искусственным сооружениям — в масштабе от 1 : 100 до 1 : 500. На чертежи на-носят трассу прокладываемого кабеля, указывая расстояние его от железнодорожных путей, фасадов и других сооружений пасса-жирских и путевых зданий, контуры лесов и зеленых насаждений, трассу линий связи, автоблокировки и высоковольтных линий.

Источник: studbooks.net

Монтаж кабельных линий

В процессе устройства сетей электроснабжения выполняется широкий спектр различных мероприятий, среди которых ведущую роль играет монтаж кабельных линий. Данные работы достаточно сложные и выполняются по специальным методикам и технологиям. Недостаточно всего лишь установить опоры и натянуть на них провода. Во многом нормальная работа системы будет зависеть от выбора наиболее оптимальных конфигураций монтажа.

Способы прокладки кабельных линий

Современные технологии прокладки кабельных линий включают в себя множество способов, начиная от воздушных ЛЭП и заканчивая подземными каналами и специальными сооружениями. Для каждого вида монтажа предусмотрены собственные нормативы и технические регламенты, специальные правила выполнения работ.

Кабельные линии используются, в основном, на промышленных предприятиях, работающих со всеми классами напряжений. Они могут прокладываться не только внутри зданий и сооружений, но и снаружи, на прилегающей территории.

Внутренняя прокладка кабелей осуществляется следующими способами:

- Открытым способом по стенам и поверхностям других строительных конструкций и элементов здания.

- В металлических трубах, проложенных скрытым или открытым способом.

- Прокладка с использованием коробов и кабельных лотков. .

- Подвеска кабелей на несущих тросах.

- Прокладка в специальных кабельных сооружениях, представляющих собой отдельные элементы зданий (двойные полы, кабельные шахты, кабельные этажи и др.).

В процессе эксплуатации кабели могут случайно получить механические повреждения. Поэтому внутри кабельных сооружений и помещений практикуется использование бронированных или небронированных кабелей без горючего покрытия. Противопожарная защита кабелей, уложенных открытым способом, осуществляется с помощью огнестойкой засыпки или заливки огнестойкой затвердевающей массы. Места переходов кабельных линий между помещениями защищаются огнепреграждающими блоками.

На предприятиях промышленности прокладка кабельных линий выполняется с применением типовых сооружений. Прежде всего, это туннели, кабельные эстакады и прочие конструкции. Туннельная прокладка позволяет существенно сэкономить территорию предприятия, дает возможность вести работы поочередно, независимо от времени года. Кабельные линии очень удобно ремонтировать и осматривать в любую погоду. Единственным серьезным недостатком считается высокая стоимость сооружения туннеля.

К наиболее экономичным вариантам относятся кабельные эстакады и галереи, применяемые при большом количестве кабелей, приходящихся на одну трассу. Эстакады сооружаются при количестве линий от 15 до 50, а галереи – при еще большем количестве кабелей. Высота этих конструкций над землей зависит от типа пересекаемых дорог и других сооружений. Например, для автомобильных дорог этот показатель составляет минимум 4,5 метра.

В некоторых случаях с помощью данных сооружений осуществляется совмещенная прокладка не только кабелей, но и других коммуникаций – трубопроводов, теплопроводов и др. Если количество кабелей не превышает 20-30 линий, дорогостоящие туннели и эстакады могут быть заменены кабельными каналами или надземными кабельными лотками из бетона.

При необходимости, туннели и эстакады могут использоваться для прокладки небронированных кабелей, заключенных в полимерную или металлическую оболочку. Общее количество таких кабелей, уложенных в туннеле, может составлять до 100 линий. Для непосредственной прокладки используются лотки или металлические консоли, располагающиеся на расстоянии 0,8-1,0 м между собой.

Если количество кабелей незначительно (от 1 до 6), для их прокладки могут использоваться траншеи. При возрастании числа кабелей (от 2 до 20), применяются подземные трубные блоки или для этих целей служат стены зданий, технические эстакады, воздушные линии на тросах, а также тросовые кабели.

Внешние кабельные линии промышленных предприятий могут прокладываться в траншеях, то есть непосредственно в земле. В болотистых местностях или холодных районах используются кабельные эстакады.

Правила прокладки кабельных линий

Непосредственная прокладка кабельных линий считается одним из наиболее ответственных этапов при выполнении строительно-монтажных работ. Тип кабеля и способы монтажа определяются Правилами устройства электроустановок – ПУЭ.

Для прокладки кабельных линий на электростанциях применяются каналы, блоки, туннели, кабельные эстакады. Одиночные кабели, обеспечивающие удаленные вспомогательные объекты, могут укладываться в траншеи. На территориях, где расположены подстанции и распределительные устройства, линии прокладываются в трубах, каналах или просто в земле, а также в подземных лотках. Для кабельных линий в количестве свыше 20 кабелей, отходящих в одном направлении от распределительных устройств, должны использоваться туннели.

На территориях городов и поселков укладка линий должна выполняться под тротуарами, по непроезжей части улиц. Также для этих целей могут использоваться дворы и газоны, представляющие собой технические полосы. В случаях большого количества уже имеющихся подземных коммуникаций на улицах и площадях, для прокладки кабелей рекомендуется оборудовать туннели и коллекторы. Если территория имеет усовершенствованное покрытие и по ней осуществляется интенсивное движение транспорта, линии должны прокладываться в трубах или блоках.

Если кабели прокладываются в помещениях или кабельных сооружениях, у бронированных и небронированных кабелей должна отсутствовать защитная оболочка в виде брони или горючих материалов. У силовых и контрольных кабелей, применяемых на электростанциях, не допускается полиэтиленовая изоляция, поскольку полиэтилен является горючим материалом и быстро размягчается при перегреве.

Кабели, подключаемые к передвижным механизмам, должны быть гибкими, иметь резиновую или такую же изоляцию, способную выдерживать многократные изгибы. Если прокладка осуществляется вертикально или с крутым наклоном, а планируемое напряжение составляет до 35 кВ, у таких кабелей предусматривается так называемая нестекающая масса, изоляция с обедненной пропиткой, а также изоляционная оболочка из резины или пластмассы.

В случае, когда одна и та же трасса проходит в различных грунтах и неодинаковых условиях окружающей среды, тип и марку кабелей следует подбирать, исходя из наиболее тяжелых условий на одном из участков. При этом протяженность участков с легкими условиями не должна превышать строительную длину. Если же участки с различными условиями имеют значительную длину, в этом случае на каждом из них в индивидуальном порядке выбирается марка и сечение кабелей.

При монтаже кабелей большое значение имеют соединительные муфты. Их количество на 1 км линий, строго определено Правилами:

- Трехжильные кабели 1-10 кВ, сечением 3х95 мм2 – не более 4 шт.

- Для таких же кабелей, сечением 3х120-3х240 мм2 – не более 5 шт.

- Трехфазные кабели 20-35 кВ – не более 6 шт.

- Одножильные кабели – не более 2 шт.

- Количество кабельных муфт в кабельных линиях на 110-220 кВ определяется отдельным проектом.

Существуют особые правила прокладки кабельных линий в земле, допускающие использование лишь бронированных кабелей, с внешним покровом оболочек, защищающим от химических воздействий. На выбор конкретной марки влияет степень агрессивности почвы и наличие блуждающих токов. При наличии в почве большого количества активных разрушающих веществ, кабели должны оборудоваться усиленными антикоррозийными защитными оболочками. Тем не менее, прокладка кабелей в траншеях считается наиболее экономичной. В одну траншею рекомендуется укладывать не более 6-ти линий, а расстояние между ними устанавливается не менее 20-30 см, исходя из местных условий.

Особые условия прокладки определяются специальными правилами:

- Подводные линии прокладываются кабелями, имеющими круглую проволочную броню на протяженности всей строительной длины. Чаще всего для этих целей применяются одножильные кабели. Не допускается использование в воде резиновой изоляции в ПВХ оболочке.

- Кабели с проволочной броней применяются в почвах с возможными смещениями, а также в воздушных линиях, где предполагаются значительные растягивающие усилия.

- Не допускается применение кабелей с алюминиевыми жилами во взрывоопасных помещениях, механизмах доменных цехов, главных линиях непрерывных прокатных и обжимных станов.

Прокладка кабельной линии в траншее

Кабельные трассы, прокладываемые в траншеях, получили широкое распространение, благодаря их надежной и безопасной работе в процессе эксплуатации. Для этого существуют специальные нормы и требования, определяющие технологию и организацию этого монтажа.

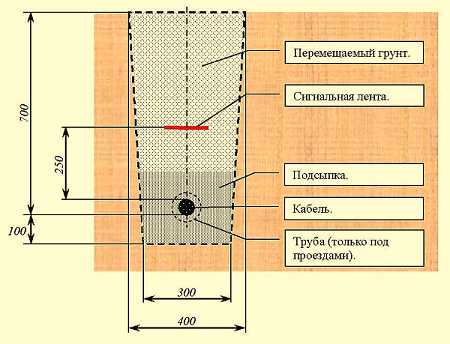

Прежде всего, данный вид укладки предполагает отрывку траншеи. В зависимости от протяженности трассы и рельефа местности, эта работа выполняется вручную или механическим способом с применением спецтехники. Далее на дне траншеи устраивается подсыпка из песка, на которую и укладывается кабель. По завершении укладки траншея засыпается грунтом, без посторонних примесей, мусора, камешков и т.д. За счет этого снижается риск механических повреждений в процессе дальнейшей эксплуатации.

Если в траншее прокладывается один или несколько кабелей, а ее ширина не превышает 250 мм, сверху необходимо устроить защитное покрытие. Для этого используется обычный кирпич, уложенный поперек траншеи, железобетонные плиты, толщиной не меньше 50 мм, или специальные пластиковые щиты. Во время земляных работ участок должен быть огорожен сигнальной лентой. Это особенно важно при использовании спецтехники и ведении работ возле автомобильных дорог.

В каждом случае прокладка кабельных линий в земле выполняется на определенную глубину. Кроме того, для каждого вида уложенного кабеля, осуществляются различные защитные мероприятия:

- При напряжении 10-20 кВ и укладке на глубину от 1 до 1,2 м, кабель не нуждается в особой защите. Траншею можно просто засыпать грунтом. Минимальная глубина при таком напряжении составляет 70 см.

- Если напряжение составляет 35 кВ, минимальная глубина траншеи увеличивается уже до 1 метра. Такая же глубина должна соблюдаться при прокладке линий под автомобильными дорогами.

- Глубина траншеи может быть ниже в определенных условиях, например, когда длина трассы не превышает 5 м или при устройстве кабельного ввода в здание. То же самое касается пересечения кабельной линии с другими коммуникациями. При этом минимальная глубина может снизиться до 0,5 м.

- В сельской местности глубина траншеи должна быть не менее 1 метра, что дает возможность без ограничений выполнять сельскохозяйственные работы.

Существует еще очень много различных требований, предъявляемых к подземной прокладке кабельных линий. Основным требованием является соблюдение безопасных расстояний, а остальные нормативы можно всегда извлечь из Правил устройства электроустановок.

Источник: electric-220.ru

Прокладка кабеля и кабельных линий по технологии строительства

У электролиний связи проводят исследование жилы на обрыв. Для этого 2 конца кабеля на бобине освобождают от защитного слоя и оболочки из металла. Далее со всех жил на отрезке от 1,5 до 3 сантиметров счищают изоляцию, проводят зачистку жилы и скрепляют их друг с другом. При помощи проволоки из меди, совмещённые жилы соединяют с оболочкой из металла.

Проверку жил на контакт между собой и поверхностью кабеля проводят следующим образом: 1 плюс батареи с величиной напряжения от 3 до 4,5 В сращивают с поверхностью кабеля, а другой через телефон с каждой кабельной жилой. Если проверяемая жила контактирует с оболочкой из металла или с иной жилой, то в телефоне будет слышно потрескивание.

Проверка жил на обрыве осуществляют так: все жилы прикрепляют к поверхности оболочки и испытывают со стороны пирамиды. Свободный конец электрического провода, проходящего от телефона соприкасаясь с испытуемой жилой, издаёт щелчок. Если щелчка нет, то произошёл обрыв жилы.

При достаточно большой длине электролинии испытание жил на разрыв, и сообщение проводят либо амперметром, либо вольтметром.

Повреждения жилы проверяют во второй раз, отодвигают от пучка и перевязывают. Далее составляется перечень повреждённых жил, указывается их порядковый номер и особенность повреждения.

Проверка кабеля в пластмассовых оболочках происходит аналогичным способом, только вместо оболочки из металла применяют голую жилу из меди.

Для испытания изоляции кабельных жил замеряют её сопротивления специальным прибором – мегомметром. Эти показатели сравнивают со стандартными параметрами сопротивления изоляции при t 20ºС. Пригодным для работы считается сопротивление, превышающее или равное нормативному.

Чтобы провести замер мегомметром кабель разъединяют. Один проводник присоединяют к выводу мегомметра, а другой соединяют с выводом оболочки из металла. Крутя мегомметр с частотой 130 об/ мин., отмеряют по его шкале показатель сопротивления изоляции жилы. Этим прибором можно замерить размер сопротивления изоляции до 1000 МОм, исходя из его типа.

Если испытуемая жила исправна, то стрелка мегомметра будет находиться на параметре ноль. Если обрыв произошёл, то стрелка прибора уйдёт влево.

После завершения испытания жилы кабеля отрезают, а оболочку из металла запаивают. Края кабеля с неметаллической оболочкой хорошо изолируют лентой из ПВХ. Если методика прокладки кабеля полностью соблюдена, то КЛ будут высокого качества и долго прослужат.

Прокладка кабельных трасс может производиться только после завершения работ по строительству сооружения трассы. Протяжка кабеля должна осуществлять очень аккуратно, чтобы не повредить кабель.

Сооружение КЛ производится на основании технических документов, которые включают необходимый план работы. В данном плане указываются все пересечения с прочими инженерными коммуникациями. А также организации, проводящей установку, дают строительные эскизы, с отметкой на них всех деталей. Главными документами являются журналы учёта кабелей, сметы, список муфт, кабелей и материалов. Все передаваемые документы должны быть одобрены и на них есть штамп «к производству».

Для сложных условий работы проект составляет проектная компания, а для обычных – монтажная организация.

Чаще всего нарушение кабеля происходит при несоблюдении технологии:

- Если не соблюдено расстояние от кабеля до кабеля и подземных конструкций, а также между смежно проходящими кабелями;

- Тяжение кабеля с усилием и смотка кабеля с барабана осуществляется с превышением нагрузки;

- Если при отрицательных температурах кабель перекрутился или изогнулся;

- Не соблюдена глубина укладки кабеля.

Если кабель заложен неглубоко, то, возможно, его повредить при земляных работах. Быстрая раскрутка барабанов может повредить целостность кабеля. Поэтому размотку осуществляют медленно и аккуратно. При несоблюдении правильности намотки кабеля может произойти повреждение из-за выпадения витка. Если радиус изгиба не соответствует нормам, то кабель может переломиться.

Все эти этапы технологического процесса должны проводиться на основании существующих норм и под контролем опытных специалистов.

При изменениях температуры кабель может сужаться и расширяться, чтобы в этом случае избежать повреждений его укладывают с запасом. Длина кабеля превышает длину траншеи на 2-3%.

Прежде чем проложить кабель, траншею полностью очищают от находящегося в ней мусора. Затем дно канавы ровняют и насыпают пласт песка десятисантиметровой толщины. Установка кабеля в трубы выполняется с помощью особого стального троса. Изначально трос затягивают в трубу и протаскивают его через всю её длину. Крепят трос к кабелю посредством металлического чулка.

При надевании он становится шире и легко садиться на поверхность кабеля. А при натяжении происходит сжатие, в результате чего кабель плотно охватывается.

Кабельные чулки из металла бывают 3-х типов:

— для закрепления за конец кабеля – концевые;

— сквозные – для вытягивания кабеля на необходимую длину;

— чтобы закрепить кабель в какой-либо точке – разрезные.

Для прочного крепления чулка с кабелем края чулка перетягивают мягкой проволокой, а затем наматывают изоляционную ленту.

При протяжке кабеля по уже установленному каналу применяют пеньковый трос. Для этого на всём протяжении кабеля чулок обматывают 2-3 слоями изоляционной ленты. Руками в канализацию протаскивают кабель ёмкостью до ста пар.

Протягивать кабель за находящийся в трубе трос нужно очень аккуратно, чтобы не порвать покров кабеля. Если кабель упирается в препятствие, то его необходимо вытянуть обратно, а затем сделать ещё одну попытку.

После протягивания кабеля сквозь трубы, нужно снова проверить электрическое сопротивление изоляции от жилы к жиле кабеля и от каждой жилы к оболочке из металла. Эти измерения осуществляются мегомметром на напряжение 1000 В и должны составлять 0,5 МОм и более. Время проведения испытания составляет 1 минуту. Итог проверки фиксируется в акте.

По завершении работ проверяют соответствия проделанных работ требованиям проекта. И также проводят осмотр внешнего состояние кабеля и правильность заделывания его концов. До момента засыпки выкопанной траншеи составляют исполнительный эскиз магистрали с указанием мест проложения КЛ.

На этом чертеже фиксируют, на каком расстоянии расположен кабель от других сооружений и построек, и какие есть пересечения. При отсутствии постоянных ориентиров на магистрали ставят ж/б или металлические столбы на расстояние от 100 до 150 метров между собой. В плане указывают прочие подземные и надземные сооружения.

Наличие плана упрощает его последующую эксплуатацию и даёт возможность оперативно выяснить место повреждения.

На кабель и муфты устанавливают бирки. На них наносят марку, размер сечения, величину напряжения и порядковый номер кабеля, а также дату проведения разделки и фамилию кабельщика.

После завершения этапа укладки кабеля в траншею её засыпают чистым слоем земли или песка. Его толщина составляет 10 сантиметров.

Засыпку делают послойно, каждый слой утрамбовывается. В городской местности, где КЛ проходят через асфальтные покрытия засыпку производят только пластом песка.

Перед тем как засыпать траншею проложенный трубопровод осматривается мастером совместно с представителем заказчика. Выявляется соответствие её техническим параметрам и оформляется акт скрытых работ. Пробным цилиндром проверяют проходимость каналов.

Варианты прокладки кабеля в траншею

Кабели с величиной напряжения более 1 кВ должны защищаться слоем из обычного кирпича. Если глубина канавы от 1 до 1,2 метра, то прокладывать кирпич в качестве защиты кабеля необязательно.

Ширина траншеи определяется маркой, сечением и количеством применяемых кабелей.

Дистанция от 1 силового кабеля до другого составляет 1 см и более, а между контрольными — не нормируется.

В одной траншеи могут быть одновременно проложены и силовой, и контрольный кабель с промежутком в 1 сантиметр и более.

Прокладка кабеля параллельно предполагает, что концы проводов, предназначенные для соединения муфтами, будут располагаться со сдвигом более 2 метров.

При этом по длине кабеля предусмотрен запас, необходимый для испытания изоляции на влажность, установление муфт соединения и укладка дуг компенсаторов. 1 ленту можно прокладывать над 2 кабелями.

В готовую траншею кабель укладывают с транспортёра. Если применение механизмов невозможно, то кабель раскладывают с помощью лебёдки.

На дачном участке прокладка кабеля необходима для уличного освещения или электрификация домика. В процессе работы нужно соблюдать технику безопасности и требования установленным правилам.

Методика прокладки кабеля в земле самостоятельно включает такие этапы:

- Выполнение требований по электромонтажу;

- Соблюдение технологии укладки своими руками;

- Применять на практике советы специалистов;

- Знать особенности укладки кабеля в зимние время.

Выполнение требования по электромонтажу

При осуществлении работы необходимо придерживаться таких документов как ПУЭ, СНиП, ГОСТ по электромонтажным работам. Согласно этим документам нужно соблюдать следующие параметры:

- I. Минимум глубина заложения кабеля в земле определяется параметром в 70 сантиметров.

- II. Под фундаментом дома прокладывание линии запрещается.

III. Ширина кабельной трассы выбирается таким размером, чтобы, возможно, было уложить 2 линии с дистанцией между ними 0,1 м;

- IV. Расстояние от крупных насаждений до кабеля должна быть 2 метра и более, а от кустарников 75 сантиметров;

- V. От водопровода и канализации отступ должен быть от 1 м, от газовой трубы – более 2 и;

- VI. Прокладывание под землёй должно осуществляться бронированным проводом. Такой слой защищает от грызунов и различных повреждений.

VII. Если размотка кабеля будет осуществляться посредством лебёдки, на неё дополнительно нужно поставить ограничитель.

VIII. Для соединения кабеля необходимо использовать муфты;

- IX. В качестве вспомогательной защиты подземной силовой линии можно взять асбестоцементную трубу;

- X. Поверх кабеля необходимо проложить слой сигнальной ленты с надписью: «Осторожно кабель!»

Соблюдая данные правила, монтаж электропроводки самостоятельно будет выполнен качественно и безопасно.

Поэтапная инструкция укладки кабеля собственноручно:

- Нужно нарисовать схему прокладывания проводки в траншее. В ней отметить конкретное расстояние от дома, садовых насаждений, придерживаясь норм. Если будет уличное освещение, то необходимо указать расположение фонарей.

- Разметить территорию прохождения трассы кольями. Далее по разметке выкопать траншею. Потом очистить траншею от мусора и выровнять её дно. Если нужно, то сразу поставить световые столбы.

- На дно насыпать песчаную или земляную подушку, толщиной от 5 до 10 сантиметров.

- Протяжка кабеля в земле. Для этого применяются такие марки как ВБбШв и АВБбШв.

- Готовую линию необходимо проверить мегомметром на наличие короткого замыкания.

- Провести защиту проводки асбестоцементной трубой.

- Засыпать траншею песком толщиной около 0,15 м и тщательно утрамбовать его.

- На песчаный слой уложить сигнальную ленту.

- Поверх слоя с лентой засыпать оставшийся грунт, с небольшой горкой, которая потом осядет сама.

- Ещё раз мегомметром провести замер.

Советы от профессионалов, которые пригодятся на практике:

- a. Использовать нужно только кабель с бронёй. Марки КГ, ААБл и ПУНП лучше не использовать. Первый и третий кабель не обладают прочной защитой, а работа со вторым требует определённого навыка.

- b. Диаметр трубы, проходящей через фундамент дома, должен превышать диаметр кабеля в 3 раза.

- c. Если глубина промерзания боле 0,7 метра, то защитную трубу следует закрепить.

- d. Применять в качестве защиты гофротрубу из пластика нельзя. Так как через один год службы она разрушится, то защитные свойства будут сведены к нулю.

- e. Не прокладывать КЛ под участками, на которые есть дополнительная нагрузка.

- f. Сечение кабеля должно быть рассчитано исходя из мощности.

Особенности при прокладке в зимнее время

Электромонтажные работы зимой осуществляются с учётом таких норм и правил:

- Сначала кабель необходимо отогреть либо в теплом помещении, либо с помощью трансформатора.

- После подогрева необходимо быстро произвести укладку кабеля. При t до -10 градусов время работы составляет 1 час, при t от -10 до -20 градусов – сорок минут, а при достижении отметки температуры воздуха ниже -20 градусов – тридцать минут. Если температура очень низкая, то монтаж выполнять запрещено.

- Если проводник высокого давления и t до -5 градусов, а также если t до -7 градусов и проводник защищён изоляцией, то в таких случаях можно произвести прокладку КЛ без подогрева.

Методика прокладки кабеля

В ПУЭ указывается информация, какие кабеля необходимо использовать при подземной электропроводке:

- Согласно ПУЭ 2.1.48 электрокабели и провода применяют лишь там, где прописаны стандарты и технические условия на кабель;

- В ПУЭ 2.3.37 говориться о том, что для КЛ, проходящих в земле или воде, применяются бронированные линии.

Выбор кабеля при прокладывании в грунте

При выборе кабеля нужно учесть то, что они должны хорошо защищать от воды и механических повреждений. Помимо этого, они должны быть прочными на разрыв, чтобы противостоять движению грунта. Такими свойствами обладают провода марки АВББШв и ВББШв.

В любой спецификации написано, что провода марки ШВВП, ВВГ и ПВС обладают хорошей влагозащитной и прочны на разрыв. Единственное, у них нет бронировки.

На практике для оборудования приусадебного участка может быть взят любой кабель с необходимым сечением.

Прокладка электропровода

Пункты прокладки в грунте электролинии:

1) Глубина прокладки кабеля в земле определяется промерзанием почвы. Этот фактор может привести к порыву кабеля. Правилами определён минимум глубины траншеи, который может быть и она составляет 75 сантиметров. Но это указывается по отношению к маломощным проводам.

2) Защитой от механических повреждений может служить особая труба или гофрошланг ПНД.

3) Траншею необходимо подсыпать слоем песка. Она не даёт возможности контактировать кабелю с твёрдыми частями почвы, что защищает подземный провод от повреждения. Насыпаю подсыпку в 2 этапа: первый слой кладут на дно траншеи толщиной 10 сантиметров, а второй на кабель. Каждый слой утрамбовывают.

4) Далее укладывают слой сигнальной ленты. Она находится на дистанции 2,5 см от кабеля. Такой слой укладывают для защиты кабеля от механического повреждения.

5) Подземный кабель прокладывают с запасом без натяжения. Туго натянутый кабель может порваться. Поэтому его укладывают змейкой по горизонтали.

Это основные требования, на основании которых прокладывается подземная линия электропередач. В случае нестандартной ситуации существуют другие нормы:

- I. Под дорогой кабель прокладывают в стальной трубе с толстыми стенами.

- II. Параллельно идущие кабели запечатывают в бронерукав по отдельности и располагают на дистанции 15 см. Над каждым проводом прокладывают предупредительно-сигнальную ленту.

Прокладка кабеля в земле проводится только после предварительной проверки кабеля. Проверяется изоляционное сопротивление жил и утечка тока.

Строительные принципы и стандарты

Электрические и технические устройства

СНиП 3.05.06-85

Эти правила применяются при производстве новых, а также при модернизации существующих предприятий по регулировке и устройству технических и электрических приспособлений. К ним относятся: трансформаторные подстанции, воздушные линии с величиной напряжения до 750 кВ, КЛ с показателем напряжением до 220 кВ, электрическое освещение внутри помещений и за их пределами, устройства заземления.

Данные правила не применяются при строительстве шахт, рудников, технических и электрических систем метрополитена, соединительных сетей, а также помещений АЭС. На данные объекты распространяются СНиП 1.01.01-82.

Данные стандарты должны соблюдать все предприятия, которые принимают участие в строительстве и создании проекта новой организации. А также при модернизации, наращиванию существующих предприятий и техническом переоснащении. При использовании нормативов следует учитывать поправки и изменения.

1.1 Производство и организация работ по установке и наладке технических и электрических устройств производится согласно требований СНиП III-4-80, ГОСТов, ТУ, ПУЭ, утверждённых Минэнерго.

1.2. Работу по застройке и регулировке технических и электрических устройств производят на основании разработанных чертежей, документов по нестандартному оборудованию, рабочим документам предприятий, изготавливаемого индустриального оборудования.

1.3 Установка технического и электрического оборудования производится с использованием ключевого и комплексно-блочного методов застройки и установкой оснащения, не требующего регулировки и других корректирующих операций. В рабочей документации на строительство должна быть указана прокладка кабеля с использованием механизмов и установке электрического оборудования.

1.4. Работы по электромонтажу выполняют в 2 стадии.

На 1-ой стадии строительства в помещениях устанавливаются опорные каркасы для электрического оборудования, проводов и электрокабелей, ставятся трубы из стали и пластмассы, а также монтируются кабельные трассы и заземляющие системы снаружи. Работы 1 стадии выполняют совместно с основными работами. А также принимаются меры по защите возведённых сооружений и труб.

На 2 стадии устанавливается электрическое оборудование, ведётся прокладка кабелей и проводов и их подсоединение к электрическому оборудованию. Работы на данной стадии проводят после завершающего этапа комплекса отделочных и строительных работ.

На удалённых объектах работы осуществляются выездными бригадами с комбинированием 2-х стадий.

1.5 Всё необходимое оборудование и электроматериалы поставляют согласно графику, одобренному организацией по проведению электромонтажа. В первую очередь осуществляется поставка материалов на производство комплектовочных и сборных блоков.

1.6 Завершающим этапом строительства электротехнических конструкций является проверка электрического оборудования и подписание акта о сдаче данного оборудования. Началом проверки считается момент введения режима эксплуатации на данном объекте, который объявляется заказчиком по результатам проведения работ по пусконаладке.

1.7 На каждом отдельном объекте во время строительства ведётся журнал работ по электромонтажу, а при завершении установочных работ вся документация по проведению рабочих этапов передаётся генеральному подрядчику.

- Этап подготовительных работ по выполнению электромонтажа

2.1 В соответствии с существующими правилами и СНиП перед проведением монтажа устройств электротехники выполняется подготовка;

2.2 До начального этапа производственных работ на строительном объекте проводятся такие мероприятия:

- Имеется вся необходимая документация на выполнение работ. Определены временные промежутки, установленные Правилами о договорах подряда на застройку;

- График транспортировки оборудования одобрен и в нём определена технологическая последовательность этапов производства и применения материалов, указан список электрического оборудования, которое будет установлено персоналом поставщиков. И также оговорены условия транспортировки тяжёлого и крупногабаритного оборудования;

- Оборудованы помещения для рабочих и специалистов, согласно стандартам и принципам охраны труда, организован склад материалов и изделий, в соответствии с противопожарной безопасностью и охраной окружающей среды;

- Производственный проект создан, ИТР и бригадиры ознакомлены со сметами и производственной документацией, формированием и промышленными решениями технологического проекта;

- Оформлен акт приёмки здания для осуществления работ по электромонтажу;

- Подрядной организацией выполнены дополнительные и строительные работы, которые предусмотрены Положением о взаимных отношениях предприятий.

2.3.Технологическое оборудование, электрические изделия, материалы и техническая исполнительная документация передаются в производство согласно Правилам о договорах подряда на масштабное строительство и Положением о взаимных отношениях организаций.

2.4. Перед приемкой оборудования для установки оно осматривается, проверяется полнота комплекта, наличие и гарантийный срок производителя.

2.5. Путём проведения осмотра снаружи проверяется состояние кабелей на барабанах вместе с заказчиком. По полученным результатам данного осмотра составляется акт.

2.6 Принимая сборные ж/б конструкции воздушных электролиний, необходимо проверять:

— Вид снаружи и качество оболочек элементов, расположение закладных деталей из стали, размер элементов. Все эти показатели должны быть в соответствии с ГОСТам и ПУЭ;

— На поверхности ж/б конструкций, которые устанавливают в агрессивную среду, должна быть гидроизоляция, выполненная изготовителем.

2.7 Изоляторы и арматуру изготавливают по ГОСТ и ТУ. Принимая их нужно проверять:

— Имеется ли сертификат качества производителя на отдельную партию линейного оборудования и изоляторов;

— Отсутствие на изоляторах различных дефектов и повреждений верхнего слоя;

— Отсутствие разрушений у линейной арматуры, резьбы и оцинковки.

2.8. Дефекты и повреждения, которые были обнаружены при передаче электрического оборудования, устраняют согласно Правилам о договорах подряда.

2.9. Электрическое оборудование с прошедшим стандартным сроком хранения, который указан в ГОСТ или ТУ, принимается в работу после осуществления предмонтажной ревизии, устранения дефектов и проведения испытаний.

2.10. Хранение изделий, электрического оборудования и материалов, которые используют в работе, проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ или ТУ.

2.11. Если работы ведутся на сложных и масштабных объектах с большим количеством кабельных магистралей в тоннелях, кабельных полуэтажах, а также установка оборудования в электропомещениях. В таком случае строительным проектом определяются меры по заранее произведённому монтажу систем противопожарного водопровода в помещениях, автоматической пожарной системы оповещения и пожаротушения, которые указаны в рабочих эскизах.

2.12. В помещениях электричества должны быть уложены полы с отводными каналами, которые имеют необходимый уклон и гидроизоляцию.

2.13. Должны действовать системы вытяжных устройств и отопления, установлены и прошли проверку площадки, мостики и сооружения подвесных потолков, где будут располагаться осветительные и электрические установки, а также системы крепления люстр весом от 100 кг. 2.14. Монтаж электромашин производят только после окончания отделочных и строительных работ и установки системы охлаждения и очищения воздуха .

2.15. Погрешности в строительных величинах могут быть:

— по осям до 30 мм в одну и в другую стороны;

— по отмеченным точкам на высоте плоскости фундаментов — до 30 мм;

— по параметрам величины уступов — до20 мм;

— по параметрам величины колодцев — до 20 мм;

— по параметрам уступов в создаваемых выемках и колодцах — до20 мм;

— по линиям анкерных шурупов в плане – до 5 мм в одну и другую сторону;

— по горизонталям закладных анкерных механизмов – до 10 мм в одну и другую сторону;

— по отмеченным точкам верхних торцов анкерных болтов – до 20 мм в одну и другую сторону.

2.16. По завершении отделки в аккумуляторных помещениях стены, пол и потолок покрываются средством, которое устойчиво к кислотам и щелочам.

2.17. Производится монтаж и опробование отопительной, вентиляционной, канализационной и водопроводной систем.

2.18. Перед проведением начального этапа работ по электромонтажу, на открытых устройствах распределения с параметром напряжения 35 кВ и более, строительная компания должна закончить:

— возведение подъездных трасс и подходов,

— установить линейные и шинные порталы,

— построить фундаменты под электрическое оборудование,

— возвести кабельные каналы с перегородками, ёмкость для аварийного сброса масла.

— завершить планировку территории.

В устройствах под оборудование необходимо установить фиксирующие детали и закладные части, обеспечивающие закрепление агрегатов и гирлянд изоляторов. И также водопроводная и противопожарная системы должны быть построены.

2.19. Строительную часть трансформаторов с величиной напряжения от 330 до 750 кВ и ОРУ нужно брать на установку в полное их наращивание, согласно проекту.

2.20. Перед проведением работ по электромонтажу ВЛ до 1000 В и более выполняются дальнейшие подготовительные работы:

- Организованы помещения для инвентаря временные складские участки для хранения материалов и оборудования, построены временные дороги для подъезда транспорта и монтажные площадки;

- Произведено переоборудование промышленных сооружений и снос строений, которые пересекают КЛ и мешают выполнение работ.

2.21. Пред прокладыванием кабеля в земле должны быть освобождены от воды, убран весь мусор, дно траншеи выровнено и на нём уложен песчаный пласт десятисантиметровой толщиной. А также заложены трубы и сделаны проколы грунта на участках пересечения трассы с иными промышленными сооружениями. После окончания проведения скрытых работ и прокладки электролинии, закапывают траншею.

2.22. Прокладка кабеля в магистрали блочной канализации осуществляется с учётом таких требований:

— Блоки уложены на ту глубину, которая предполагается проектом;

— Осуществлена правильная укладка и изоляция от проникновения воды стыков ж/б блоков и труб;

— каналы хорошо очищены и оснащены;

— Установлены лестницы из металлов и двойные крышки.

2.23. На опорных конфигурациях эстакад и на пролетах установлены закладные элементы для роликов и прочих обводных приборов.

2.24. Строительную готовность в домах принимается по секциям, а в общественных зданиях – по этажам.

Панели перекрытия из ж/б, гипсобетона, стеновые панели внутри, ригеля и ж/б колонны, изготовленные на заводе должны быть с каналами для укладки проводов. А отверстия для выполнения монтажа звонков, розеток и выключателей должны быть согласно указаниям в рабочих эскизах. Сечения каналов и монолитных неметаллических труб должны различаться на 15 % от указанных в чертежах. Отверстия могут смещаться на 40 мм в местах сопряжения.

2.25. В зданиях, которые сдают под монтаж электрического оборудования, подрядная организация должна выполнить гнёзда и ниши на тех участках помещения, где будет произведена установка такого оборудования. Это предусматривается строительными и архитектурными чертежами.

Отверстия небольшим диаметром выполняют на участке проведения работ по электромонтажу.

2.26. При сдаче фундаментов под трансформаторы проверяется наличие и правильность монтажа анкеров для фиксации тяговых устройств и основы под домкраты для поворота катков.

- Выполнение производственных работ по электромонтажу

Общие моменты и понятия.

3.1. При выполнении работ по транспортировке, подъёме, передвижение и установке электрического оборудования принимаются действия по его защите от повреждений. При этом на крупное электрическое оборудование устанавливают прочные опоры.

3.2. Проверка электрического оборудования при его разборке и установке не производится, за исключением тех моментов, когда это предполагает ТУ, оформленные в установленном порядке. Опломбированное производителем оборудование не разбирается.

3.3. Повреждённое либо деформированное электрическое оборудование установке не подлежит, пока не устранят все дефекты.

3.4. Работы по электромонтажу необходимо выполнять с применением специальных инструментов, стандартно укомплектованных. А также использовать необходимые приспособления и механизмы.

3.5. Соединение опорных сооружений выполняют сваркой или шурупами, шплинтами и шпильками. Способ крепления указывается в чертежах.

3.6. Цветовое обозначение шин, проводящих ток, устройств распределения, шин заземления осуществляется в соответствии с проектными данными.

3.7. Производственные работы ведут согласно ГОСТ 12.1.004-76 и противопожарных правил.

3.8. Съёмные подключения жил и шин электролиний к соединительным выводам электрического оборудования соответствуют указаниям ГОСТа.

3.9. На участках, где скрепляются жилы электролиний, предполагается создание запаса кабеля или провода, который обеспечивает вторичное присоединение при необходимости.

3.10. Осмотр и ремонтные работы мест стыкования и ответвления должен быть легкодоступен. Изоляция таких мест равнозначна изоляции жил скрепляемых проводов и кабелей.

Места ответвлений и стыкования на электролиниях не должны подвергаться механическим нагрузкам.

3.11. Концовку жилы кабеля, изолированного бумажной пропиткой, выполняют наконечниками, не допускающими стекание пропиточного кабельного состава.

3.12. Ответвления и скрепление шин нужно выполнять сваркой. В тех местах, где требуется разборный стык, шины соединяют болтами. Стыки, которые разбираются, должно быть, минимальное количество.

3.13. Соединения проводов воздушных электролиний с параметром напряжения до 20 кВ выполняют:

а) в петлях анкерно-угловых опор:

— клеммами в анкерных и отводных соединениях;

— соединительными овалами, установленные способом обжатия;

— при помощи термитных штуцеров.

б) в пролётах: овальными зажимами, устанавливаемым методом скручивания. Кабели с 1 проволокой соединяют путём скрутки, сварка таких проводов не размещается.

3.14. Соединение кабелей воздушных электролиний выше 20 кВ выполняют:

а) в ответвлениях опор анкерно-углового типа:

— зажим болтами для проводов различных марок;

— используя зажимы для проводов из сплава алюминия;

— овальными соединениями, используя метод скручивания, для проводов из стали и алюминия сечением менее 185 мм2 и канатов из стали сечением менее 50 мм2;

— соединениями в виде овала, используя метод обжатия, для канатов из стали сечением от 70 до 95 мм2;

— зажимы соединения, используя метод сплошного опрессовывания, для проводов из стали и алюминия сечением от 500 мм2.

3.15. Скрепление канатов из меди и стали диаметром сечения от 35 до 120 мм2, а также проводов из алюминия сечением от 120 до185 мм2 при установке контактных сетей осуществляют овальными соединителями, канатов из стали — клеммами с соединяющим бруском между ними. Канаты из стали и меди сечением от 50 до 95 мм2 возможно соединять клеммой в виде клиньев с соединительной планкой между ними.

Выполнение электропроводки

Общие понятия

3.16. Данные правила распространяются на установку электролиний осветительных и вторичных цепей до 1кВ изменяемого и неизменного тока.

3.17. Установку проверочных кабелей нужно выполнять в связи с требованиями пп. 3.56-3.106.

3.18. Проходы кабелей без брони, с защитой и без неё через перегородки из негорючего материала и перекрытия между этажами делают в проёмах, кусках труб, коробах, а сквозь сгораемые — в небольших отрезках труб из стали.

Отверстия в перекрытиях и стенах должны быть обрамлены, чтобы исключить их разрушение в процессе использования. Уплотнять трубы необходимо по обеим сторонам.

При протяжке неметаллических труб на открытых участках, места их перехода через противопожарные препятствия заделывают негорючими материалами сразу же после выполнения трубной прокладки кабелей или проводов.

Прокладка электролиний на опорах изоляции.

3.19. Отводку и стыковку проводов при прокладке на опорах изоляции выполняют около клицы, изолятора и ролика.

3.20. В проекте указывается дистанция между точками фиксации в продольном направлении трассы и между осями симметрично проходящих изолированных проводов без защиты.

3.21. Кронштейны и крюки с изоляторами крепятся в стене, а клицы и ролики закрепляются на штукатурке.

3.22. При закреплении роликов глухарями под их основание подкладывают металлические шайбы, а если ролики крепят на металле, под их основания подкладывают шайбы из эластичного материала.

Прокладка электролиний на канате из стали

3.23. Электропроводка закрепляется к главному стальному канату хомутами или бандажами, находящихся на расстояниях до 50 см друг от друга.

3.24. Вертикально располагают подвески на участках установки коробов ответвления, светильников, разъёмов и т. п. Не размещается стыковка канатов в промежутке между креплениями на концах.

3.25. Чтобы осветительная электропроводка не раскачивалась, на канате из стали устанавливают тягу. Количество таких тяг указывается в рабочих эскизах.

3.26. Специальные коробки применяют для ответвления проводов.

Прокладка монтажных электропроводов по конструкциям и внутри них

3.27. Если температура воздуха ниже -15 °С, то скрытая и открытая прокладка монтажных электропроводов не разрешается.

3.28. При скрытой прокладке под штукатуркой или в перегородках с тонкими стенами провода прокладывают симметрично строительным линиям. Дистанция от проводов до перекрывающих плит должна быть до 15 см. В строительных сооружениях, где толщина более 8 см провода прокладывают по кратчайшим трассам.

3.29. Все отводы и стыки проводов выполнены сваркой или клеммами в коробах ответвления.

Металлические короба ответвления в местах вхождения в них проводов имеют втулки из материалов изоляции. Допустимо вместо втулок использовать отрезки трубки из ПВХ. В сухих помещениях располагать отводы проводов, возможно, в выемках и гнёздах перегородок стен и их пустотах.

3.30. При скрытой прокладке фиксация тонких проводов обеспечивает крепкое прилегание их к строительным конструкциям. Между точками крепления дистанция составляет:

а) при прокладке пучков провода по горизонтали и вертикали — до 50 сантиметров; одиночных проводов – 90 сантиметров;

б) если провод покрывают сухой штукатуркой — до 120 сантиметров.

3.31. Проводка в плинтусах производиться с помощью раздельной протяжки мощных и слаботочных проводов.

3.32. Плинтуса должны прочно крепиться к основаниям постройки, при этом усилие на отрыв составляет от 190 Н. Плинтуса выполняют из огнестойких материалов, которые обладают свойствами электрической изоляции.

3.33. В панелях проходят внутренние каналы или монолитные трубы из пластмассы и закладные части для скрытой электропроводки.

Выемки для электроустановочных элементов и протяжных нишей в стенах расположенных рядом квартир не должны пробиваться насквозь. Если по каким-то причинам невозможно выполнить это по условиям технологии, то закладывают звукоизолирующие прокладки из огнестойкого материала звукоизоляции.

3.34. Короба и трубы в каркасных сооружениях выполняют по производственным чертежам на кондукторах. А также в схемах указывается места фиксации отводных, смонтированных и потолочных коробок. Чтобы правильно расположить короба после заделки вровень с поверхностью панелей их нужно закрепить к каркасному сооружению так, чтобы при помещении коробок в блоки его высота была равной ширине панели. А при выполнении установки коробок раздельным способом, чтобы исключить их перемещение внутрь панелей передняя гладь коробок должна заходить за поверхность сооружённого каркаса до 4 сантиметра.

3.35. На всём промежутке каналы должны быть с гладкой поверхностью без заострённых углов и натёков.

Толща защитного слоя над трубой составляет 10 мм и более.

Длина каналов между коробками составляет 8 м и менее.

Прокладка электролиний в трубах из стали.

3.36. Трубы из стали применяют для монтажа электролинии только в проектах специального назначения.

3.37. Поверхность стальных труб изнутри должна быть идеально гладкой и ровной. А наружное покрытие, должно быть, устойчиво к коррозии. Для труб, замурованных в конструкцию постройки, наружный слой покрытия может быть неустойчив к коррозии.

3.38. На выходах труб в грунт из основания постройки, должен быть организован план мероприятий против среза труб при просадках почвы или фундамента.

3.39. В тех местах, где трубы пересекают осадочные и температурные швы, устанавливаются устройства компенсации, в соответствии с чертежами.

3.40. Величина промежутка между местами крепления проходящих стальных труб открытым способом зависит от проходимости трубы. Чем больше условная проходимость труб, чем больше должно быть расстояние. Крепить трубы из стали прямо к трубопроводу запрещено.

3.41. Если происходит изгиб трубы необходимо использовать угол поворота 90,120 или 135 градусов и радиус дуги составляет 400, 800 и 1000 мм.

3.42. При прокладывании проводов стоя они должны закрепляться и расстояние между точками фиксации должно быть в пределах: для проводов менее 50 квадратных миллиметров 30 метров, от 70 до 150 квадратных миллиметров – 20 метров и от 185 до 240 квадратных миллиметров – 15 метров.

Крепление проводов выполняют клеммами в отводных или протяжных коробках или в конце труб.

3.43. Прокладываемые в полу трубы заглубляют на 20 мм и защищают слоем раствора из цемента. В полу можно монтировать ответвительные и протяжные короба.

3.44. На прямых участках дистанции между тянущимися коробами должна быть до 75 метров, при 1 изгибе трубы – 50 метров, при 2 – 40 метров и при 3 – 20 метров.

Источник: www.zaosi.com