Выделенные территориальные единицы подлежат дальнейшему, оцениванию. Эта работа ведется с целью выявления достоинств каждого участка и территории в целом, а также выбора наилучшего варианта решения по его использованию, чтобы на этой основе определить планировочное и композиционное решения и виды работ по осуществлению проекта в натуре. В процессе оценки возможно некоторое изменение границ выделенных участков.

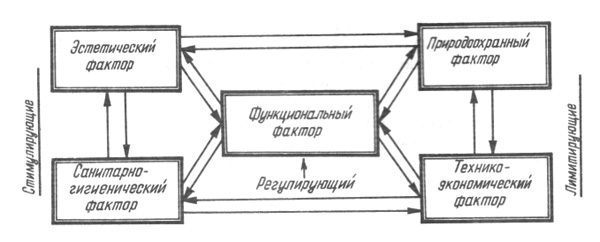

Объекты ландшафтного искусства формируются взаимодействием и взаимосвязью следующих факторов: эстетического, санитарно-гигиенического, функционального, природоохранного и технологического. Каждый из указанных факторов отражает достоинства территории со своих позиций.

Эстетический характеризует красоту участка, санитарно-гигиенический — его комфортность для человека, функциональный — соответствие проектируемому назначению объекта, возможности организации тех или иных видов отдыха, транспортную и структурную взаимосвязь с окружающими территориями, природоохранный фактор определяется по устойчивости участков к антропогенному воздействию. В городских условиях — это в первую очередь устойчивость насаждений к загрязнениям атмосферного воздуха (загазованности и запыленности), а в рекреационных лесах (лесопарки, зоны отдыха, национальные парки) — устойчивость природных комплексов к рекреационным нагрузкам. Технологический фактор характеризует возможности освоения территории — благоустройства, проведения коммуникаций, формирования пейзажей. С позиций рассмотренных факторов и следует вести оценку территории. Каждый из факторов имеет свой набор оценочных критериев и показателей оценки.

Строительство зданий и сооружений из сэндвич панелей в Хабаровске. 89098059911

Оценка объекта по эстетическому фактору является одной из наиболее сложных, так как в сильной степени связана с эмоциональным восприятием. Однако сходство мнений различных людей в оценке красоты тех или иных явлений позволило выявить и общность реакций на красоту природных и парковых ландшафтов, пейзажных картин, отдельных деревьев и их групп, травянистых и цветочных растений и их композиций.

Их ценность в значительной степени определяется закономерностями восприятия цветовых и пространственных соотношений, изложенными в главе «Средства ландшафтной композиции». В целом можно сказать, что в ландшафтном искусстве оцениваются не столько отдельно взятые предметы (растения, формы рельефа, камни, водоемы и т. д.), сколько гармония их взаимосвязи и пространственных отношений.

Однако оценить эту гармонию, не оценив сами предметы, нельзя. Поэтому и необходимо предварительно оценивать декоративность растений, их групп и др. Так, декоративные достоинства отдельно взятых деревьев и кустарников зависят от того, насколько каждый экземпляр выражает характерные черты своего вида. Лучше всего они проявляются в зрелом возрасте в благоприятных условиях.

Эти экземпляры считаются эталонами, с которыми сравниваются остальные. Эстетические достоинства территориальных единиц определяются по типам пейзажей; это значит, что каждый тип пейзажа (лес, открытые пространства, водоемы и др.) имеет свой набор оценочных критериев. Для каждого из них разрабатывается оценочная шкала.

👆Что вы реально хотите построить в этом году?

Если такой шкалы нет, то проектировщик самостоятельно определяет перечень критериев, по которым ведется оценка. Так, для оценки лесных пейзажей основными критериями являются: возраст насаждений, тип пространственной структуры, состав пород, наличие декоративного подлеска и покрова, гармония элементов, формирующих облик пейзажа. Эти критерии, за исключением последнего, отражают одновременно и таксационную характеристику участка. Гармония слагаемых элементов определяется интуитивно, но здесь можно напомнить, что она ярче всего выражена в типах леса.

Оценка открытых пространств ведется по следующим критериям: форма (геометрическая, свободная), характер поверхности (определяется по уклонам рельефа — горизонтальная плоскость, пологий откос, степени нарушенности — наличие кочек, ям, канав, бугров и т. д.), качество травяного покрова (луговой, сорняковый, отсутствует), качество опушки окружающих насаждений (тип опушки, состав древесных пород, характеристика их декоративности), качество растительности на участке (деревья, кустарники, заросли молодняка и др.), наличие сформированных внутренних видов.

Пруды, озера, реки и ручьи оцениваются по эстетическим качествам водного зеркала — его форме и чистоте, по качеству окружающих насаждений, сооружений, форм рельефа, открытых пространств, наличию внутренних видов.

Микроклиматические условия оцениваются по данным температуры, влажности воздуха и ветрового режима, а также солнечной радиации. В комплексе эти данные должны обеспечить благоприятные условия для пребывания человека.

Условия микроклимата в пределах территории объекта меняются в течение дня и сезона года. Так, для открытых пространств в холодное время года наиболее благоприятными являются показатели высоких температур при минимуме ветра, поэтому наиболее ценными считаются склоны южных экспозиций, защищенные от северных ветров и получающие наибольшее количество солнечного тепла. Эти же территории в жару становятся менее комфортными. В горных условиях Черноморского побережья Кавказа и Крыма водораздельные части хребтов неблагоприятны в зимний период из-за их подверженности холодным ветрам, а в летний они достаточно комфортны благодаря аэрационному режиму. Меняются показатели комфортности и на полянах: в жаркие дни наиболее комфортной является опушка северной экспозиции, а в прохладные дни — южной.

Теллурические условия характеризуются особенностями состава воздуха, оказывающими влияние на организм прежде всего через дыхательные пути. Сюда входят пары скипидара, фитонциды, ароматические вещества, ионизация воздуха. Здесь главную роль играет видовой состав насаждений, а также направление и повторяемость преобладающих ветров. В зависимости от сезона года и погоды теллурические показатели существенно изменяются, наиболее ярко они проявляются в жаркие летние дни.

Оценка по функциональному фактору определяет пригодность объекта для организации отдыха. Она характеризуется существующими и перспективными видами отдыха, а также качественными и количественными показателями. Качественные показатели — это виды и формы отдыха, которые существуют на момент оценки или возможны на перспективу.

Они определяются количеством отдыхающих, которое принимает или будет принимать оцениваемый объект. Эти данные получают на основе натурного учета существующей посещаемости, анализа предпочитаемых видов отдыха, потребностей в отдыхе на перспективу. На основе этих данных составляется прогноз развития отдыха, а проектируемая территория оценивается по следующим критериям: количество видов отдыха, которые можно организовать на том или ином участке, удобство подходов к участку (транспортная и пешеходная доступность), наличие дорог и уровень их благоустройства. Возможны и другие критерии, повышающие или понижающие ценность участка с точки зрения возможности организации отдыха (наличие водоемов и родников, труднопроходимых зарослей, заболоченностей и др.).

Оценка по природоохранному фактору рассматривает главным образом уровень устойчивости территории к рекреационным нагрузкам. Оценке подлежат в первую очередь участки насаждений, различные типы которых имеют разный уровень устойчивости (хвойные насаждения менее устойчивы, чем широколиственные, и др.). Эта оценка должна определенным образом ориентировать проектировщиков при создании планировочной структуры лесопарков и значительных по площади парков, с тем чтобы соответствующими биологическими и планировочными приемами сохранить существующие насаждения.

В организации парков и лесопарков природоохранный фактор имеет важное значение, он определяет и регулирует расчетную рекреационную емкость, влияет на организацию видов и форм отдыха и его масштабы (т. е. на функциональное использование объекта), определяет мероприятия по сохранению природных комплексов. Из них наиболее опасными в природоохранном отношении являются пикники и разведение костров на необорудованных площадках, а также собирательские, при которых уничтожаются ценные декоративные растения, нарушается почвенная структура, ведущая к распаду насаждений. Наименее опасными формами отдыха являются зарегулированные дорогой прогулки, спорт на оборудованных площадках, а также климатолечение (воздушные и солнечные ванны на полянах).

При оценке необходимо учитывать те виды воздействия, которые являются наиболее опасными,— вытаптывание, уничтожение и повреждение растений, пожары, мусор.

Оценка устойчивости природных комплексов к вытаптыванию основывается на данных исследований по стадиям дигрессии. Очевидно, она будет выражаться либо в виде ранжированного ряда этих комплексов (прежде всего типов леса), либо в виде отдельных компонентов (преобладающая порода или травяной покров) как основных показателей устойчивости. Оценка опасности уничтожения и повреждения растений определяется степенью их наличия и природоохранной значимостью самих участков. Степень пожарной опасности определяется наличием хвойных пород в составе, а степень засорения — возможными видами отдыха, выявленными в процессе оценки по функциональному фактору.

Оценка по технологическому фактору определяется объемами и стоимостью работ по освоению объекта; этот фактор имеет свою специфику: он является завершающим в общем комплексе оценок. Поэтому определить технико-экономические показатели освоения того или иного участка или объекта в целом возможно лишь после того, как выявится его ценность по остальным факторам и будет найдено оптимальное решение по его освоению, т. е. по завершению проекта.

Таким образом, каждый из рассмотренных факторов характеризуется определенными чертами и имеет свой набор оценочных критериев. Рекреационная ценность парковых объектов определяется по значимости всех указанных факторов.

Выявленные факторы находятся в определенной взаимосвязи, которая определяет роль каждого по отношению к остальным. Так, факторами, определяющими собственно рекреационную ценность массива, являются эстетический и санитарно-гигиенический.

Они находятся в определенной взаимосвязи, где эстетический фактор существует как самостоятельно, так и в составе санитарно-гигиенического, входя в группу психотерапевтических условий. Эта связь характеризуется не только прямыми зависимостями.

Так, если в одних случаях участки с высокими эстетическими показателями являются благоприятными и в санитарно-гигиеническом отношении (например, живописные поляны, хорошо инсолируемые и проветриваемые), то в других случаях этого может и не быть (например, живописные заболоченные участки). И наоборот, благоприятные в санитарно-гигиеническом отношении территории могут иметь высокую эстетическую ценность (например, дубравы паркового типа), а могут и не иметь (сосновые молодняки). Каждый из этих факторов по-своему влияет на функциональное использование территории. В результате помимо чисто физической пригодности для отдыха наибольшую ценность приобретают участки высоких эстетических и санитарно-гигиенических достоинств.

Функциональный фактор занимает особое положение в системе оценок. С одной стороны, на него прямым образом влияют эстетический и санитарно-гигиенический, которые определяют виды и формы отдыха, потоки посетителей, а отсюда и основное направление функционального использования территории.

С другой стороны, на него обратным образом влияет рекреационная устойчивость биогеоценозов, т. е. природоохранный фактор, а также степень технологической сложности освоения территории. Особенно ярко эта взаимосвязь проявляется при организации отдыха в рекреационных лесах.

Если там функциональный фактор определяет желаемый или физически возможный уровень доступности тех или иных видов отдыха, то природоохранный — лимитирует его в форме их природоохранной дозволенности, определяя допустимые нагрузки и отсюда — расчетную емкость лесопарков. Определяя пределы рекреационного использования территории, природоохранный фактор выступает как ограничитель ее активной эксплуатации, диктующий виды и формы отдыха и их размеры. Однако в практике постоянно приходится сталкиваться с перегрузкой тех или иных участков, обусловленной комплексом природных особенностей, транспортной доступностью, сложившимися традициями отдыха. Хотя на таких участках рекреационные нагрузки выше допустимых природоохранным фактором, они в силу сложившихся обстоятельств должны быть приняты. В результате проектировщиками выделяются участки, которые требуют соответствующих мероприятий по приспособлению природного комплекса к таким условиям отдыха. Взаимодействие этих факторов можно представить следующим образом:

Вместе с этим встречаются участки, требующие охранного режима и регулирования отдыха или полного исключения из рекреационного использования. Таким образом, в случаях возможного регулирования рекреационных нагрузок путем ввода дополнительных площадей или организации оттока отдыхающих другим способом ведущим является природоохранный фактор, влияющий на функциональный. В случаях невозможности снятия высоких рекреационных нагрузок ведущим остается собственно функциональный фактор, регулирующий природоохранные требования с помощью технологического. При организации парков, постоянно имеющих высокие нагрузки, типичными являются следующие взаимодействия:

Природоохранный фактор становится ведущим в случаях выделения особо ценных природных объектов (с целью их сохранения) — мест гнездования птиц, растительных сообществ, прежде всего красивоцветущих почвопокровных растений, уникальных деревьев, геологических обнажений, пещер, родников и т. д.

|

| Структура взаимосвязи факторов, формирующих объекты |

Сохраняя образную целостность растительных группировок, травяного покрова, а также целых лесных массивов, природоохранный фактор тесно связан с эстетическим.

Практическая реализация требований всех факторов обусловлена технологическим, который также получает свое окончательное выражение в функциональном.

Рассмотренные факторы по их роли в формировании парковых объектов можно сгруппировать следующим образом:

Характер взаимосвязи обусловлен смысловым значением каждого фактора и его ролью по отношению к остальным. Значимость же самих факторов и их взаимодействие обусловлены взаимосвязями социальных и природных условий объекта.

Изучение и оценка по каждому из факторов требуют учета его связи в первую очередь с функциональным, а уже затем — с остальными, имеющими свое значение в каждом конкретном случае.

Представленная система при всей стабильности взаимосвязей факторов является достаточно подвижной и зависит от конкретных условий.

Универсальный подход к определению перспективной ценности территорий может осуществляться с помощью ландшафтного анализа. В этом случае он является заключительным этапом оценки. В случае выраженности всех факторов ландшафтный анализ используется для их сравнения, в результате которого определяется значимость каждого из них и выделяются доминирующий фактор или их сочетание.

Это сложный творческий процесс осмысления как каждого участка, так и объекта в целом, результаты которого ложатся в основу дальнейшего проектирования. Он характерен для объектов, значительных по площади и разнообразных по функциональному использованию. На небольших по площади объектах основными становятся эстетический и функциональный факторы.

Однако ландшафтный анализ — это не просто механическое сравнение достоинств различных участков по факторам, это выявление целостного облика объекта в целом. Поэтому на объекте учитываются все ценные участки или их отдельные элементы — живописный рельеф, насаждения, уникальные экземпляры деревьев, камни, родники и др. Особое место занимают видовые точки.

Их фиксируют на плане и описывают. В описание входят следующие данные: местоположение вида, направление вида по сторонам света, угол обзора, тип пейзажной картины, ее схема и далее — словесная характеристика с указанием сюжета, центра картины, ее переднего плана, кулис, а также других особенностей. Завершается описание оценкой и рекомендуемыми мероприятиями.

Все ценные участки, их элементы и особенности формируют облик будущего парка, и чем тщательнее проведено его изучение, тем успешнее решение художественных задач по формированию парка. Одновременно фиксируются и малоценные участки, с тем чтобы их улучшить и рационально использовать в общей структуре объекта. Итогом работы является план ландшафтного анализа, на котором отражены все данные и пояснительная записка.

Проектирование парковых объектов предусматривается как многоуровневый процесс последовательного решения планировочных и композиционных задач. Первоначально (первый уровень) — от общего к частному, т. е. от выявления общих достоинств и потенциальных возможностей объекта — к изучению его природных свойств, инвентаризации насаждений и выделению территориальных единиц.

Далее — от частного к общему (второй уровень), т. е. от оценивания выделенных участков по факторам — к обобщению оценок — ландшафтному анализу территории и на этой основе — к определению идеи объекта, решению его планировочной структуры и композиции в целом: функциональное зонирование, размещение узлов, направление основных видов, дорожная сеть. Затем опять — от общего к частному (третий уровень), на основе принятой структуры — конкретное решение функциональных зон и планировочных узлов, опираясь на линии дорог — определение направления видовых лучей и в их створе — композиций пейзажных картин, а также точек и отрезков восприятия картин на маршруте. При этом возможно изменение линии дороги для более удачного показа пейзажей в соответствии с замыслом автора (т. е. опять выход от частных задач — композиции пейзажных картин, к общим — трассировке дорог). В приведенной схеме действий важно отметить следующее: не спешить с проектированием дорог на плане (как это часто делается), а, подробно изучив территорию, выявить наиболее выгодные точки восприятия пейзажей и наиболее удобные и необходимые трассы движения людей, а также учесть ряд других особенностей объекта.

Источник: landscape.totalarch.com

Факторы, воздействующие на здание

Факторы, воздействующие на здания и сооружения делят на:

— внешние воздействия (природные и искусственные: радиация, температура, воздушные потоки, осадки, газы, химические вещества, грозовые разряды, радиоволны, электромагнитные волны, шум, звуковые колебания, биологические вредители, давление грунта, морозное пучение, влага, сейсмические волны, блуждающие токи, вибрации);

— внутренние (технологические и функциональные: нагрузки постоянные и временные, длительные и кратковременные от собственного веса, оборудования и людей; технологические процессы: удары, вибрации, истирания, пролив жидкости; колебания температуры; влажность среды; биологические вредители).

Все эти факторы приводят к ускоренному механическому, физико-химичекому разрушению, в том числе и к коррозии, что приводит к снижению несущей способности отдельных конструкций и всего здания в целом.

Ниже приведена схема влияния внешних и внутренних факторов на здания и сооружения.

При эксплуатации сооружений различают: силовые воздействия нагрузок, агрессивное воздействие окружающей среды.

Агрессивная среда – среда, под влиянием которой изменяется структура свойства материалов, что приводит к снижению прочности.

Изменение структуры и разрушение называется коррозией. Вещество, способствующее разрушению и коррозии – стимулятор. Вещество, затрудняющее разрушение и коррозию – пассиваторы и ингибиторы коррозии.

Разрушение строительных материалов носит различный характер и зависит от взаимодействия химической, электрохимической, физической, физико-химической среды.

Агрессивные среды делятся на газовые, жидкие, твердые.

Газовые среды: это такие соединения как сероуглерод, углекислый, сернистый газ. Агрессивность данной среды характеризуется концентрацией газов, растворимостью в воде, влажностью и температурой.

Жидкие среды: это растворы кислот, щелочей, солей, масло, нефть, растворители. Коррозионные процессы в жидких средах протекают более интенсивно, чем в других.

Твердые среды: это пыль, грунты. Агрессивность данной среды оценивается дисперсностью, растворимостью в воде, гигроскопичностью, влажностью окружающей среды.

Характеристика агрессивной среды:

— сильно агрессивные – кислоты, щелочи, газы – агрессивные газы и жидкости в производственных помещениях;

— средне агрессивные – атмосферный воздух и вода с примесями – воздух с повышенной влажностью (более 75%);

— слабо агрессивные – чистый атмосферный воздух – незагрязненная вредными примесями вода;

— неагрессивные – чистый, сухой (влажностью до 50%) и теплый воздух – атмосферный воздух в сухих и теплых климатических районах.

Воздействие воздушной среды: в атмосфере содержится пыль, грязь, разрушающие здания и сооружения. Загрязнение воздуха в сочетании с влагой приводит к преждевременному износу, растрескиванию и разрушению строительной конструкции.

Вместе с тем в чистой и сухой атмосфере бетон и другие материалы могут сохраняться сотни лет. Наибольшими интенсивными загрязнителями воздуха являются продукты сгорания различных топлив, поэтому в городах, промышленных центрах металлические конструкции коррозируют в 2-4 раза быстрее, чем в сельской местности, где меньше сжигается угля и топлива.

К основным продуктам сгорания большинства видов топлива относятся CO2, SO2.

При растворении СО2 в воде образуется углекислота. Это конечный продукт сгорания. Она разрушающе воздействует на бетон и другие строительные материалы. При растворении SO2 в воде образуется серная кислота.

В дымах накапливается более 100 видов вредных соединений (HNO3, H3PO4, смолистые вещества, несгорающие частицы топлива). В приморских районах в атмосфере находится хлориды, соли серной кислоты, что при влажном воздухе увеличивает агрессивность воздействия на металлические конструкции.

Воздействие грунтовых вод: грунтовые воды представляют собой раствор с изменяющейся концентрацией и химическим составом, что отражается на степени агрессивности его воздействия. Вода в грунте постоянно воздействует с минералами и органическими веществами. Устойчивое обводнение подземных частей здания при перемещении грунтовых вод усиливает коррозию конструкции и выщелачивание извести в бетоне, снижает прочность основания.

Выделяют общекислотную, выщелачивающую, сульфатную, магнезиальную, углекислотную агрессивность грунтовых вод.

Наиболее существенное воздействие оказывают следующие факторы:

· Воздействие влаги: как показал опыт эксплуатации зданий, наибольшее влияние на износ конструкций оказывает влага. Поскольку фундаменты и стены старых реконструированных зданий выполнены в основном из разнородных каменных материалов (известняк, красный кирпич, известковые и цементные растворы) с пористо-капиллярной структурой, при контакте с водой они интенсивно увлажняются, зачастую изменяют свои свойства и в экстремальных случаях разрушаются.

Основным источником увлажнения стен и фундаментов является капиллярный подсос, который приводит к повреждениям конструкций в процессе эксплуатации: разрушению материалов в результате промерзания; образованию трещин из-за набухания и усадки; потере теплоизоляционных свойств; разрушению конструкций под воздействием агрессивных химических веществ, растворенных в воде; развитию микроорганизмов, вызывающих биологическую коррозию материалов.

Процесс санации зданий и сооружений не может быть ограничен обработкой их биоцидным препаратом. Должна быть реализована комплексная программа мероприятий, состоящая из нескольких стадий, а именно:

— диагностика (анализ тепловлажностного режима, ренгеноскопический и биологический анализ продуктов коррозии);

— сушка (при необходимости) помещений, если речь идет о подземных сооружениях, например, подвалах;

— устройство отсечной горизонтальной гидроизоляции (при наличии подсоса почвенной влаги);

— очистка, при необходимости, внутренних поверхностей от высолов и продуктов биологической коррозии;

— лечащая обработка противосолевыми и биоцидными препаратами;

— заделка трещин и протечек специальными гидропломбирующими составами и последующая обработка поверхностей защитными гидроизолирующими препаратами;

— производство отделочных работ.

· Воздействие атмосферных осадков: атмосферные осадки, проникая в грунт, превращаются либо в парообразную, либо в гигроскопическую влагу, удерживающуюся в виде молекул на частицах грунта молекулярными илами, либо в пленочную, поверх молекулярной, либо в гравитационную, свободно перемещающуюся в грунте под действием сил тяжести. Гравитационная влага может доходить до грунтовой воды и, сливаясь с ней, повышать ее уровень. Грунтовая вода, в свою очередь, вследствие капиллярного поднятия перемещается вверх на значительную высоту и обводняет верхние слои грунта. В некоторых условиях капиллярная и грунтовая воды могут сливаться и устойчиво обводнять подземные части сооружений, в результате чего усиливается коррозия конструкций, снижается прочность оснований.

· Воздействие отрицательной температуры: некоторые конструкции, например, цокольные части, находятся в зоне переменного увлажнения и периодического замораживания. Отрицательная температура (если она ниже расчетной или не приняты специальные меры для защиты конструкций от увлажнения), приводящая к замерзанию влаги в конструкциях и грунтах оснований, разрушающе действует на здания.

При замерзании воды в порах материала объем ее увеличивается, что создает внутренние напряжения, которые все возрастают вследствие сжатия массы самого материала под влиянием охлаждения. Давление льда в замкнутых порах весьма велико – до 20 Па. Разрушение конструкций в результате замораживания происходит только при полном (критическом) влагосодержании, насыщении материала.

Вода начинает замерзать у поверхности конструкций, а поэтому разрушение их под воздействием отрицательной температуры начинается с поверхности, особенно с углов и ребер. Максимальный объем льда получается при температуре – 22С о , когда вся вода превращается в лед. Интенсивность замерзания зависит от объема пор.

Камни и бетоны с пористостью до 15% выдерживают 100-300 циклов замораживания. Уменьшение пористости, а следовательно, и количество влаги повышает морозостойкость конструкций. Из сказанного следует, что при замерзании разрушаются те конструкции, которые увлажняются. Защитить конструкции от разрушения при отрицательных температурах – это прежде всего защитить их от увлажнения.

Промерзание грунтов в основаниях опасно для зданий, построенных на глинистых и пылеватых грунтах, мелко- и средне-зернистых песках, в которых вода по капиллярам и порам поднимается над уровнем грунтовых вод и находится в связанном виде. Повреждения зданий из-за промерзания и выпучивания оснований могут произойти после многих лет и эксплуатации, если будут допущены срезка грунта вокруг них, увлажнение оснований и действие факторов, способствующих их промерзанию.

· Возведение технологических процессов: каждое здание и сооружение проектируется и строится с учетом взаимодействия предусматриваемых в нем процессов; однако из-за неодинаковой стойкости и долговечности материалов конструкций и различного влияния на них среды износ их неравномерен. В первую очередь разрушаются защитные покрытия стен и полы, окна, двери, кровля, затем стены, каркас и фундаменты. Сжатые элементы больших сечений, работающие при статических нагрузках, изнашиваются медленнее, чем изгибаемые и растянутые, тонкостенные, которые работают при динамической нагрузке, в условиях высокой влажности и высокой температуры. Износ конструкций под действием истирания – абразивный износ полов, стен, углов колонн, ступеней лестниц и других конструкций бывает весьма интенсивным и поэтому сильно влияющим на их долговечность. Он происходит под действием, как природных сил (ветров, песчаных бурь), так и вследствие технологических и функциональных процессов, например из-за интенсивного перемещения больших людских потоков в зданиях общественного назначения.

Источник: infopedia.su

Градостроительные факторы

Наиболее важными из них представляются: местоположение и размеры участка строительства, условия зрительного восприятия отдельного дома или комплекса, морфологические и архитектурно-художественные особенности окружающей застройки и ее функциональная структура. Все они активным образом влияют на формирование жилых зданий и застройки.

Местоположение и размеры участка. В городе, имеющем длительную историю развития, строительство жилых зданий может осуществляться в условиях реконструкции центральных районов и на вновь осваиваемых территориях. Участок может быть отведен на магистральной улице и внутри квартала, на городской площади и в пешеходной зоне, в составе жилого комплекса и в общественно-административном центре и т. д. Аналогичные ситуации встречаются и в новом городе. В селе разнообразие участков не так велико.

Задача архитектора каждый раз состоит в том, чтобы как можно полнее отразить в проекте дома и застройки в целом специфику ситуации.

В отечественной практике основным структурным элементом застройки селитебных территорий в городе остаются микрорайоны и жилой район. Необходимая для них территория назначается с учетом численности населения, этажности домов и климатического района согласно СНиП 2.07.01—89.

Кроме этого для определения размеров участков важна регламентируемая СНиП 2.07.01—89 норма озелененной территории.

В развитых зарубежных странах строительство жилья ведется чаще всего более мелкими образованиями. Аналогичный подход получает распространение и у нас, но главным образом, в условиях реконструкции.

Условия зрительного восприятия. Необходимость учета условий зрительного восприятия в архитектуре сооружений общеизвестна. Она была осознана еще в древности. Учесть условия зрительного восприятия — это значит придать архитектуре здания такие качества, которые выражают его принадлежность именно к данному месту строительства, к окружающей пространственной среде.

Существенным условием оказывается скорость передвижения зрителя. Пешеходу доступно детальное восприятие объекта. Проезжающий на транспорте успевает охватить лишь общие черты сооружений. Следовательно, застройка должна быть достаточно информативной для восприятия при разной скорости движения.

Разнообразие зрительного восприятия жилых зданий актуализирует все их характеристики: от общей формы до рисунка балконных ограждений и оконных переплетов. Пренебрежение любым информационным «слоем» приводит к обеднению архитектурных качеств застройки. Ближайший пример тому — панельные дома 60—70-х годов.

Морфология окружающей застройки. Для проектирования существенное значение имеют такие морфологические свойства окружающей застройки как геометрия ее планов, размерность зданий и образованных ими пространств.

Известно, что в любом городе, имеющем длительную историю, встречается целый ряд зон несхожих между собой по этим признакам. В каждой из них требуется особое решение. Так компоновка зданий и комплексов, размещаемых в исторических центрах, как правило, ориентирована на поддержание и даже повторение геометрических конфигураций и размерностей, свойственных окружению.

В районах, возникших в 60 — 70-е годы, наоборот, более предпочтительным может оказаться не уподобление, а контраст, достигаемый за счет уменьшения дворовых пространств и усложнения геометрических характеристик планов.

Еще одно важное свойство городской среды — этажность формирующих ее зданий. Отношение к ней неоднозначное.

В зонах строго регулируемой застройки, которые учреждаются для сохранения архитектурного и градостроительного наследия, определяется предельно допустимая высота вновь возводимых сооружений. Для каждого конкретного места ограничения устанавливаются индивидуально, на основе изучения ситуации.

Этажность проектируемых зданий может лимитироваться также и в целях сохранения обозреваемости ландшафтных и архитектурных достопримечательностей. Во всех прочих случаях этажность регулируется исходя из других соображений и в том числе композиционных.

В условиях реконструкции на принятие решений активно влияют типичные для окружающей застройки пластические особенности зданий. Отношение к подобным характеристикам окружающей застройки не поддается точной регламентации. Правда, в условиях реконструкции уместны принципы подобия, ассоциативные связи, а в некоторых случаях и прямое повторение форм. I

Композиционно-художественные особенности окружающей застройки. Еще не так давно, в 6-е — начале 70-х годов, основным критерием архитектуры любого здания была ее новизна, никак не соотнесенная с художественными ценностями той среды, для которой оно предназначалось. Сегодня ситуация совершенно иная. Архитектурное и градостроительное проектирование повернулось к наследию, к исторически сложившейся индивидуальности каждого города, района, улицы и квартала.

Чаще всего в центре внимания оказываются совершенно конкретные характеристики застройки: стилистические признаки, системы пропорций и масштабность, метроритмические закономерности, рисунок деталей, материал и фактура ограждающих конструкций, цвет и т. д.

В зарубежной практике кроме этого большое значение придается общественной оценке облика города, предпочтениям и пожеланиям жителей, определению особо значимых для населения качеств городской среды, раскрытию образных представлений о городе, сложившихся в сознании людей. Информация такого рода помогает более точно сформулировать проектную задачу и обоснованно выбрать средства для ее решения.

Учет перечисленных выше архитектурных и пространственных факторов позволяет органично вписать жилой дом, как часто говорят, в «контекст» среды. Контекстуализм проектных решений предполагает наличие у жилых зданий и комплексов ряда так называемых «средовых» характеристик.

Влияние функциональной структуры городской среды. В практике последних лет заметное место занимает строительство жилья в составе многофункциональных комплексов и в виде домов со встроенными или пристроенными учреждениями общественного назначения. Оно вызвано общей ориентацией градостроительства на формирование во всех частях города функционально разнообразной и насыщенной городской среды. В реализации этой политики жилые комплексы и дома с первыми общественными этажами обрели роль исходных многофункциональных модулей, хорошо зарекомендовавших себя в различных градостроительных ситуациях. Необходимость в них обусловлена особенностями функциональной структуры современной городской среды и некоторыми неблагоприятными тенденциями ее развития.

Дело в том, что городская среда в функциональном отношении неоднородна. В центре при малой доле жилья нарастает концентрация деловых, общественных, культурных и других функций. На периферии, наоборот, повсеместно ощущается их недостаток. К этому следует добавить, дефицит свободных территорий, высокую плотность размещения объектов в центре и разбросанность учреждений по территории новых районов. И там и там потребовались многофункциональные объекты.

В городском центре, на улицах городского значения строительство многофункциональных комплексов и домов со встроенными учреждениями позволяет сохранить плотность размещения общественных функций, поддержать характерную для этих мест непрерывность | фронта магазинов, предприятий обслуживания, питания и т. п., и одновременно преодолеть убыль жилого фонда. Принцип вертикального зонирования функций, предполагающий размещение жилья в верхних этажах, во-первых, обеспечивает надлежащий комфорт проживания, а, во-вторых, дает высокую интенсивность использования территории.

В новых районах указанные типы зданий становятся ядром будущих зон активной городской жизни, заметно повышают функциональную насыщенность среды, способствуют сокращению капиталовложений и сроков развертывания системы культурно-бытового обслуживания населения.

Состав учреждений и предприятий, объединяемых с жильем, каждый раз определяется индивидуально.

Источник: studbooks.net

Факторы производства — что это и какие основные виды бывают

Здравствуйте, уважаемые читатели проекта Тюлягин! В статье рассмотрено понятие факторы производства. Из нее вы узнаете что это такое и какие основные виды факторов производства существуют. Кроме этого в статье рассмотрены и другие важные особенности и популярные вопросы о факторах производства, о которых читайте далее.

Что такое факторы производства?

Факторы производства — это ресурсы, необходимые для создания товара или услуги. Факторы производства включают землю, труд, предпринимательство и капитал.

Основные факторы производства

Современное определение факторов производства в первую очередь происходит из неоклассического взгляда на экономику. Он объединяет прошлые подходы к экономической теории, такие как концепция труда как фактора производства из социализма, в одно определение.

Земля, труд и капитал как факторы производства были первоначально определены ранними политическими экономистами, такими как Адам Смит, Давид Рикардо и Карл Маркс. Сегодня капитал и рабочая сила остаются двумя основными ресурсами для производственных процессов и получения прибыли бизнесом. Производство, например, в обрабатывающей промышленности, можно отслеживать с помощью определенных индексов, включая индекс ISM Manufacturing Index.

Земля как фактор

Земля имеет широкое определение как фактор производства и может принимать различные формы, от сельскохозяйственных земель до коммерческой недвижимости и ресурсов, доступных на конкретном участке земли. Природные ресурсы, такие как нефть и золото, могут быть добыты и переработаны для потребления людьми прямо из земли. Выращивание сельскохозяйственных культур фермерами увеличивает их ценность и полезность. Для группы ранних французских экономистов, называемых физиократами, которые предшествовали классическим политическим экономистам, земля была ответственна за создание экономической ценности.

Хотя земля является важным компонентом большинства предприятий, ее важность может уменьшаться или увеличиваться в зависимости от отрасли. Например, технологическая компания может легко начать свою деятельность с нулевыми инвестициями в землю. С другой стороны, земля — это самая значительная инвестиция для предприятия в сфере недвижимости.

Труд как фактор

Труд относится к усилиям, затрачиваемым человеком на вывод продукта или услуги на рынок. Опять же, это может принимать различные формы. Например, строительный рабочий на территории отеля является частью рабочей силы, как и официант, обслуживающий гостей, или администратор, который регистрирует их в отеле.

В индустрии программного обеспечения под трудом понимается работа, выполняемая менеджерами проектов и разработчиками при создании конечного продукта. Даже художник, занимающийся искусством, будь то картина или симфония, считается трудом.

Для ранних политэкономов труд был основным двигателем экономической стоимости. Рабочим на производстве платят за свое время и усилия в виде заработной платы, которая зависит от их навыков и подготовки. Труд необразованного и неподготовленного рабочего обычно оплачивается по низким ценам.

Квалифицированные и обученные рабочие называются человеческим капиталом, и им платят более высокую заработную плату, потому что они привносят больше, чем их физические возможности. Например, работа бухгалтера требует обобщения и анализа финансовых данных компании. Страны, богатые человеческим капиталом, демонстрируют рост производительности и эффективности.

Разница в уровне квалификации и терминологии также помогает компаниям и предпринимателям урегулировать соответствующие диспропорции в шкале оплаты труда. Это может привести к трансформации факторов производства для целых отраслей. Примером этого является изменение производственных процессов в отрасли информационных технологий (ИТ) после того, как рабочие места были переданы на аутсорсинг в страны с обученной рабочей силой и значительно более низкими зарплатами.

Капитал как фактор

В экономике капитал обычно относится к деньгам. Но деньги не являются фактором производства, потому что они не участвуют напрямую в производстве товара или услуги. Вместо этого они облегчают процессы, используемые в производстве, позволяя предпринимателям и владельцам компаний приобретать капитальные товары или землю или выплачивать заработную плату. Для современных мейнстримных (неоклассических) экономистов капитал является основным двигателем стоимости.

Как фактор производства капитал относится к покупке товаров, произведенных на деньги в процессе производства. Например, трактор, купленный для ведения сельского хозяйства, — это капитал. В том же смысле столы и стулья, используемые в офисе, также являются капиталом.

В факторах производства важно различать личный и частный капитал. Личный автомобиль, используемый для перевозки семьи, не считается капитальным товаром. Но коммерческий автомобиль, который специально используется в служебных целях, считается капитальным благом. Во время экономического спада или когда они несут убытки, компании сокращают капитальные затраты, чтобы обеспечить прибыль. Однако в периоды экономического роста они инвестируют в новые машины и оборудование, чтобы выводить на рынок новые продукты.

Иллюстрацией вышесказанного является разница между рынками роботов в Китае и США после финансового кризиса. Китай пережил многолетний цикл роста после кризиса, и его производители инвестировали в роботов, чтобы повысить производительность на своих предприятиях и удовлетворить растущие потребности рынка. В результате страна стала крупнейшим рынком сбыта роботов. Производители в Соединенных Штатах, которые после финансового кризиса находились в состоянии экономического спада, сократили свои инвестиции, связанные с производством, из-за вялого спроса.

Предпринимательство как фактор

Предпринимательство — это секретный соус, который объединяет все остальные факторы производства в продукт или услугу для потребительского рынка. Примером предпринимательства является эволюция гиганта социальных сетей Facebook Inc. (FB). Марк Цукерберг взял на себя риск успеха или провала своей социальной сети, когда начал выделять время из своего ежедневного расписания на эту деятельность. В то время, когда он сам кодировал минимально жизнеспособный продукт, труд Цукерберга был единственным фактором производства.

После того, как Facebook стал популярным и распространился по кампусам, Цукерберг понял, что ему нужна помощь в создании продукта, и вместе с соучредителем Эдуардо Саверином нанял дополнительных сотрудников. Он нанял двух человек, инженера (Дастина Московица) и официального представителя (Криса Хьюза), которые выделили свои рабочие часы на проект, а это означало, что их потраченное время стало фактором производства. Продолжающаяся популярность продукта означала, что Цукербергу также пришлось масштабировать технологии и операции. Он собрал деньги венчурного капитала, чтобы арендовать офисные помещения, нанять больше сотрудников и приобрести дополнительные серверные помещения для разработки.

Сначала не было необходимости в земле. Однако по мере того, как бизнес продолжал расти, Facebook построил собственные офисные помещения и центры обработки данных. Каждый из них требует значительных вложений в недвижимость и капиталовложения.

Другой пример предпринимательства — Starbucks Corporation (SBUX). Розничной сети кофеен нужны все четыре фактора производства: земля (первоклассная недвижимость в крупных городах для ее сети кофеен), капитал (крупное оборудование для производства и раздачи кофе) и рабочая сила (сотрудники в торговых точках для обслуживания). Основатель компании Говард Шульц был первым, кто осознал, что рынок для такой сети существует, и выяснил связи между тремя другими факторами производства.

В то время как крупные компании являются отличным примером, большинство компаний в США — это малые предприятия, созданные предпринимателями. Поскольку предприниматели имеют жизненно важное значение для экономического роста, страны создают необходимую основу и политику, чтобы облегчить им создание компаний.

Право собственности на факторы производства

Определение факторов производства в экономических системах предполагает, что собственность принадлежит домашним хозяйствам, которые ссужают или сдают их в аренду предпринимателям и организациям. Но это теоретическая конструкция, которая редко применяется на практике. За исключением рабочей силы, право собственности на факторы производства зависит от отрасли и экономической системы.

Например, компания, работающая в сфере недвижимости, обычно владеет значительными земельными участками. Но розничные корпорации или магазины сдают землю в аренду на длительный период времени. Капитал также следует аналогичной модели в том смысле, что он может принадлежать другому лицу или сдаваться в аренду. Однако ни при каких обстоятельствах рабочая сила не принадлежит компаниям. Операции труда с компаниями основаны на заработной плате.

Владение факторами производства также различается в зависимости от экономической системы. Например, частные предприятия и частные лица владеют большинством факторов производства при капитализме. Однако коллективное благо — преобладающий принцип социализма. Таким образом, факторы производства, такие как земля и капитал, принадлежат и регулируются сообществом в целом.

Особенности: роль технологий в производстве

Хотя это прямо не указано в качестве фактора, технология играет важную роль в влиянии на производство. В этом контексте технология имеет довольно широкое определение и может использоваться для обозначения программного обеспечения, оборудования или их комбинации, используемой для оптимизации организационных или производственных процессов.

Технологии все чаще ответственны за разницу в эффективности между компаниями. С этой целью технология, как и деньги, способствует действию факторов производства. Внедрение технологий в процесс труда или капитала делает его более эффективным. Например, использование роботов в производстве может повысить продуктивность и производительность. Точно так же использование киосков в ресторанах самообслуживания может помочь компаниям сократить затраты на рабочую силу.

Как правило, остаток Солоу или совокупная факторная производительность (TFP), которая измеряет остаточный выпуск, который остается неучтенным из-за четырех факторов производства, увеличивается, когда в производстве применяются технологические процессы или оборудование. Экономисты считают TFP основным фактором экономического роста страны. Чем больше совокупная факторная производительность компании или страны, тем выше ее рост.

Популярные вопросы

Что такое факторы производства?

Факторы производства — важная экономическая концепция, описывающая элементы, необходимые для производства товара или услуги для продажи. Обычно они делятся на четыре элемента: земля, труд, капитал и предпринимательство. Однако комментаторы иногда называют труд и капитал двумя основными факторами производства. В зависимости от конкретных обстоятельств один или несколько факторов производства могут быть важнее других.

Каковы примеры факторов производства?

Земля относится к физической земле, например, акрам, используемым под ферму, или кварталу, на котором построено здание. Таким образом, земля является очень важным фактором для предприятий, которые полагаются на недвижимость, например сельскохозяйственных или офисных зданий. Труд относится ко всем видам деятельности, приносящим заработок, таким как работа профессионалов, работников розничной торговли и т. д.. Под предпринимательством понимаются инициативы, предпринимаемые предпринимателями, которые обычно начинают как первые работники в своих фирмах, а затем постепенно используют другие факторы производства для развития своего бизнеса. Наконец, капитал относится к денежным средствам, оборудованию и другим активам, необходимым для начала или развития бизнеса.

Все ли факторы производства одинаково важны?

В зависимости от контекста некоторые факторы производства могут быть важнее других. Например, компания-разработчик программного обеспечения, которая полагается в первую очередь на труд квалифицированных инженеров-программистов, может рассматривать труд как наиболее ценный производственный фактор. Напротив, компания, которая зарабатывает деньги на строительстве и аренде офисных помещений, может рассматривать землю и капитал как наиболее ценные факторы. По мере того как потребности бизнеса меняются с течением времени, соответственно изменяется и относительная важность факторов производства.

Резюме

- Факторы производства — это экономический термин, который описывает ресурсы, используемые при производстве товаров или услуг для получения экономической прибыли.

- К ним относятся любые ресурсы, необходимые для создания товара или услуги.

- Факторы производства включают землю, труд, капитал и предпринимательство. Состояние технического прогресса может влиять на совокупные факторы производства и учитывать любую эффективность, не связанную с четырьмя типичными факторами.

А на этом сегодня все про факторы производства. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!

Источник: tyulyagin.ru