Ровно 70 лет назад, 10 июля 1952 года, правительство СССР выпустило постановление «Об открытии Волго-Донского судоходного канала». Этот проект называли великой стройкой коммунизма. 101-километровый водный путь соединил Черное море с Каспийским, о чем мечтали еще русские цари. Стройка потребовала переселения тысяч местных жителей.

На тяжелые работы были привлечены почти четверть миллиона заключенных ГУЛАГа. Всего же в сооружении канала могли участвовать до миллиона человек. За реализацией проекта следил лично Иосиф Сталин. Его огромную статую установили у одного из шлюзов, а вот от наименования канала в свою честь советский лидер категорически отказался — и Волго-Дону присвоили имя Ленина. Какой ценой советские люди заплатили за самый масштабный проект послевоенного периода — в материале «Ленты.ру».

Жителей хутора Потайновский в Ростовской области переселяли осенью 1950 года. Вскоре этому населенному пункту, где когда-то раскопали археологические находки времен Хазарского каганата, предстояло уйти на дно рукотворного моря — Цимлянского водохранилища, в которое планировалось вывести Волго-Донский канал.

Старые фото лапотной электрической России

Вместе с сотнями хуторян собирали свой скарб члены семьи Худяковых. Они совсем не хотели куда-либо переезжать: быт давно налажен, в хозяйстве имелись две коровы, овцы, гуси и куры. В общем, Худяковы не бедствовали и не искали возможности для приключений. Их однако никто не спрашивал: был дан приказ оставить прежнее место жительства и передвинуться на новое. Роптать никто не смел, все нехотя подчинились.

За свое подворье Худяковы получили от правительства СССР 10 тысяч рублей. Этого не хватило для переезда, а требовалось разобрать дом, нанять машину, перевезти материалы за несколько километров и там собрать заново. Пришлось доплачивать работникам из своих кровных. На новом месте сразу начались трудности.

«Воду приходилось носить из колодца за два километра от дома. А кругом степь, чужие бахчи. Сначала боялись: рядом лагеря заключенных, которые строили поселок гидростроителей да Цимлянскую ГЭС, — рассказывали Худяковы в середине 2000-х. — Дом еще не построен, а уже заморозки. Чтобы набить дом, надо было смешивать глину с соломой, соломы не было — смешивали с бурьяном из соседней бахчи; а вода покрывалась коркой льда»

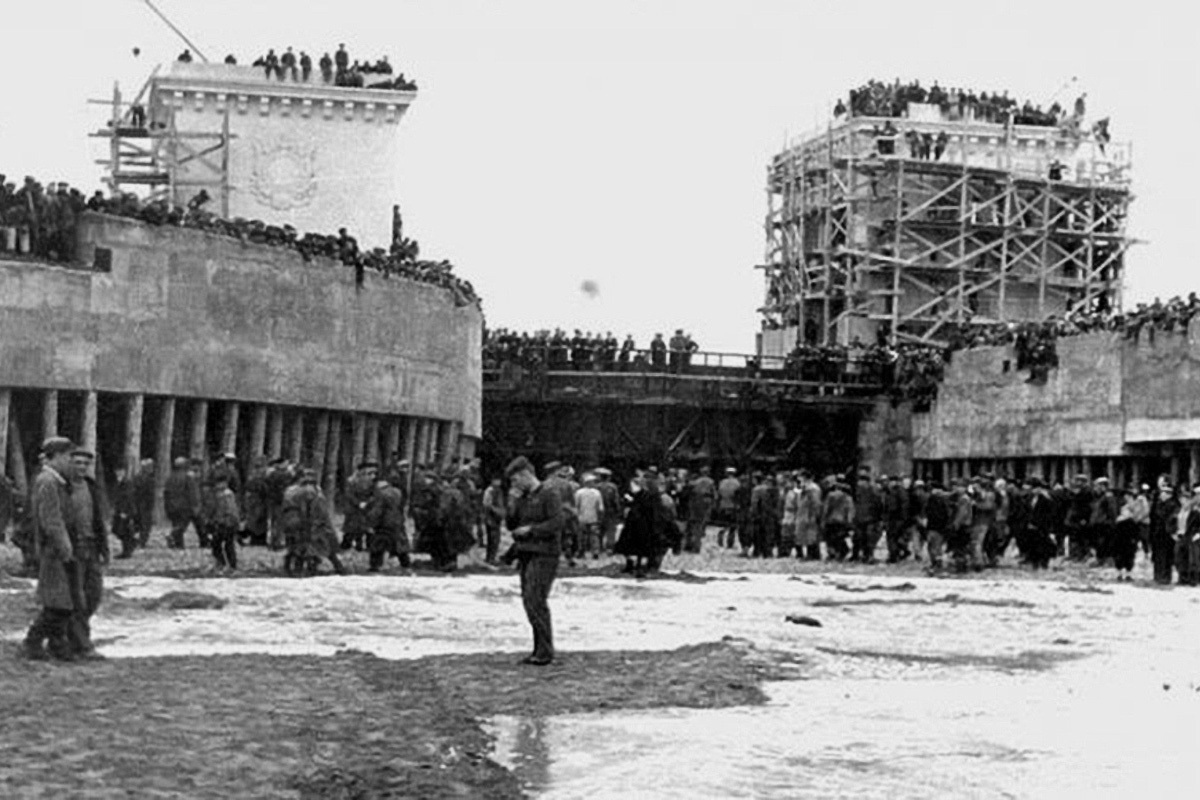

Строительство Волго-Донского канала, 1950 год

Те же тяготы испытали тысячи жителей Дона. Многих вывозили в голую степь, нарезанную на участки. На вбитых в землю колышках вынужденные переселенцы могли найти свою фамилию. По словам Худяковых, новые места обживали с трудом, приходилось обрабатывать нетронутые поля. Бурили глубокие колодцы, рыли и цементировали резервуары для хранения питьевой воды.

Одна из самых масштабных сталинских строек обернулась для местного населения колоссальными потерями.

Августовский путч 1991 года. Как это было?

Мечта Петра I

По мнению историков, водный путь из Черного моря в Каспийское существовал уже в раннем Средневековье. Купцы и солдаты попадали из Дона в Волгу по сухопутной переволоке в месте наибольшего сближения двух рек, где тащили свои корабли и грузы около 70 километров. Для защиты от кочевников на маршруте строили крепости, в которых находились крепкие гарнизоны.

Скорее всего, попытку соединить Волгу и Дон в единый водный путь первым предпринял в середине XVI века султан Османской империи Селим II, направивший для рытья канала более 20 тысяч солдат. Те, впрочем, довольно скоро выбились из сил и признали свою неспособность выполнить поручение. Подобную траншею невозможно прорыть и всем турецким народом, якобы говорили османцы.

При Петре I, раздвинувшем границы России не только на северо-запад, но и на юг, за строительство канала брались аж дважды. Однако нанятый за рубежом инженер бросил дело после прорытия четырех километров и с позором бежал, не преуспел и «варяг», пришедший ему на смену. Тот провозился около трех лет, угробил много работников, которые страдали от изматывающего труда на жаре, скудного питания и дизентерии. В конце концов в 1701 году земляные работы свернули из-за нехватки денег: тяжелым грузом на государственную казну легла Северная война.

Автомобилевоз на Волго-Донском канале, 1972 год

Фото: Василий Турбин / ТАСС

Идея периодически всплывала и потом. Так, до 1917 года появилось несколько десятков проектов соединения Волги с Доном. До ее воплощения, впрочем, дело не дошло. Уже в 1862 году появилась Волго-Донская железная дорога, соединившая Царицын (ныне Волгоград) и Калач-на-Дону. «Железка» стала первой на всей обширной территории юга России, способствовала бурному экономическому росту Царицына и существенно увеличила поток грузов между Волгой и Доном. Естественно, делиться прибылью с судовладельцами никто не собирался.

В 1920-е на несбыточную мечту российских царей обратили внимание большевики, а в 1930-х почти дошло до конкретных действий. Как и при Петре I, помешала большая война.

И только после завершения Великой Отечественной препон для постройки канала наконец-то не осталось.

В июне 1946 года министр внутренних дел СССР Сергей Круглов и начальник проектно-изыскательского управления гидротехнических работ (Гидропроект) Главпромстроя МВД Сергей Жук, строивший в начале 1930-х Беломорско-Балтийский канал, а затем канал Москва — Волга, предложили Иосифу Сталину и Лаврентию Берии вариант Волго-Дона со строительством плотины в районе станицы Цимлянской. Общая стоимость строительства определялась в 2,4 миллиарда рублей. Проведение работ Круглов и Жук просили поручить Министерству внутренних дел, учитывая его опыт в сооружении аналогичных объектов. Предложение нашло понимание наверху, и время спустя проект Волго-Донского судоходного канала был утвержден.

27 февраля 1948 года вышло постановление Совета Министров СССР «О строительстве Волго-Донского водного пути и комплексном использовании водных ресурсов Нижнего Дона». Как отмечалось в документе, «соединением Волги с Доном завершается огромная работа, проделанная в годы сталинских пятилеток по реконструкции и созданию глубоководных внутренних судоходных путей, соединяющих Белое и Балтийские моря с Азовским, Черным и Каспийским морями».

Теплоход в первом шлюзе Волго-Донского канала, 1962 год

Фото: Степан Курунин / ТАСС

Советская пропаганда окрестила Волго-Донской канал первенцем великих строек коммунизма. Газеты тиражировали мысль о многовековой мечте русского народа о соединении Волги и Дона, которая должна быть выполнена, несмотря на любые сложности. С помощью 101-километрового канала советский режим хотел в очередной раз продемонстрировать миру свое могущество и показать, что для него не существует неразрешимых задач — Советы будут достигать их любой ценой

На стройплощадку стянули более 320 экскаваторов, 300 бульдозеров и свыше 4000 машин. Некоторые технологии опробовались на Волго-Доне впервые. Рабочие готовились вынимать землю и заливать бетон, но сначала требовалось расчистить арену предстоящих работ. Нужно было решить вопрос с людьми и их жилищами.

«Вся живность возле берега вылезала наружу, все остальное погибало там, в море»

Правительство решило жителей переселять, тем более такого опыта было уже накоплено с лихвой. Переносить станицы и хутора, лежавшие у стройплощадки гидроузла, начали в 1948 году. В расположенные по течению Дона и Цимлы населенные пункты приезжали незваные гости: геофизики проводили измерение границ, к которым может прийти вода, а члены специальной комиссии описывали имущество граждан и определяли размер компенсации. Не все вынужденные переселенцы соглашались со схемой распределения средств, появилось много недовольных.

Владельцев недавно построенных домов возмущало, что им платили гораздо меньше, чем тем, кто проживал в старых, полуразвалившихся хатах. Ответственные за организацию переселения чиновники объясняли это так: новостройки можно перенести на новое место, тогда как хозяевам ветхих жилищ придется отстраивать их заново. Следствием столь несправедливого, по мнению одних, распределения становились озлобленность, конфликты и даже драки. Еще более осложняли ситуацию взяточничество и коррупция, процветавшие среди представителей власти.

О том, как происходила опись имущества, в 2006 году рассказала

«Я во Владивостоке 13 лет живу, с 2009 года служу в МЧС. С подобным сталкиваюсь первый раз. Это новый, необычный, но полезный опыт — объект был очень интересным. Он отправится в «копилку» моих профессиональных навыков», — резюмировал альпинист.

Источник: primamedia.ru