История цемента как строительного материала насчитывает много лет, в течение которых менялись его структура, состав и технические характеристики с целью улучшения качеств и определения самого удачного варианта. Сегодня цемент является одним из основных строительных материалов, ведь представить осуществление каких-либо работ без бетона очень сложно.

Цемент представляет собой неорганическое гидравлическое вяжущее искусственного происхождения, которое в процессе взаимодействия с водой и другими жидкостями создает пластичную массу, способную затвердевать и превращаться в каменный монолит с высокими прочностными характеристиками. Особенность цемента – способность набирать прочность в условиях влажности, что не могут делать другие минеральные вяжущие (воздушная известь, гипс и т.д.).

Основным показателем свойств цемента является его марка: буква М и цифры рядом обозначают уровень прочности на сжатие и другие сопутствующие характеристики (М200, М500). Производят цемент посредством тонкого помола гипса и клинкера (продукт равномерного обжига до состояния спекания однородного сырья из глины и известняка). В процессе измельчения в состав могут вводиться разные добавки для изменения свойств.

Худший материал для строительства / Плоская кровля / Донаты и женщины / ЧаВо №2

Виды цемента по основному минералу:

- Романцемент

– больше белита, сейчас его не производят.

– больше алита, самый распространенный.

– на базе магнезита, затворяется только водным раствором солей.

– преобладает алюминатная фаза.

– появился благодаря использованию в производстве биотехнологий.

– на базе гидросиликата натрия: смесь кремнефтористого натрия и кварцевого песка затворяют водным раствором жидкого стекла.

Чаще всего используют портландцемент, который производят путем нагрева глины и известняка до +1450-1480 градусов. Смесь плавится, формируя гранулы клинкера, который потом смалывают с гипсом.

Основные фазы типичного клинкера для производства портландцемента:

– самый важный компонент клинкера (его в составе 50-70%), быстро вступает в реакцию с водой, влияет на прочность, особенно важен для 28-суточной прочности.

– 15-30% в составе, в реакцию вступает медленно, на прочность влияет мало в течение 28 суток, но потом повышает показатель.

– 5-10%, реагирует с водой быстро, может стать причиной слишком быстрого схватывания (для препятствования этому часто добавляют гипс).

– 5-15% в составе, скорость реакции с водой может быть разной, но обычно высокая вначале, замедляется позже.

Немного предыстории о материале

На вопрос о том, когда изобрели цемент, ответить трудно. Принято считать, что основные способы производства вяжущих нашли в 3-4 тысячелетии до н.э. Случилось это при обжиге горных пород и измельчении того, что получилось. Самые первые созданные искусственно вяжущие – это строительный гипс и известь.

6 инновационных технологий строительства в 2021 году — Часть 1

Именно их использовали в строительстве бетонной галереи лабиринта (Египет, 3600 год до н.э.), Великой Китайской стены, Римского Пантеона, давних домов в Мексике.

Ввиду того, что глина и гипс могут затвердевать лишь на воздухе, их называют воздушными. Прочность материалы демонстрируют сравнительно невысокую. По мере изучения свойств материалов их водостойкость начали повышать добавлением мелкосмолотой обожженной глины, вулканических пород (это «пуццоланы» — название пошло от места залегания пород в городе Поццуолли, древний Рим).

С 1584 года в Москве начал действовать «Каменный приказ», направленный на производство кирпича, заготовку камня для строительных целей, а также производство извести. В течение многих лет гипс и известь оставались основными видами вяжущего. В 18 столетии в России начала интенсивно развиваться промышленность, были попытки систематизировать знания про вяжущие вещества, создавать новые виды.

Цемент был изобретен в 1822 году, когда русский строитель Егор Челиев смешал глину с известью и получил материал, обладающий вяжущими свойствами. Через несколько лет он издал книгу, где полностью описал процесс приготовления не только цементных материалов, но и бетон, а также рассмотрел достоинства их применения в кладке кирпичей, возведении зданий и набережных.

В 1824 году Джозеф Аспдин смог придумать современный портландцемент, который после смешивания с щебнем, песком и водой можно было применять в качестве бетона. Материал прекрасно выдерживал сжатие, но боялся растяжений. Тогда же начали изучать другие материалы и знали, что железные балки хорошо выдерживают растяжение, но боятся сжатия.

Практически одновременно несколько людей решили соединить свойства двух материалов для лучшего результата. На юге Франции в 1850 году Жан-Луи Ламбо построил несколько лодок из армированного железной сеткой бетона. В 1854 году британец Уильям Уилкинсон первым использовал бетонные панели, армированные железными балками, в возведении 2-этажного дома в Ньюкасле.

Тогда же примерно еще один строитель, Франсуа Куанье, во Франции решил поэкспериментировать – он первым связал стеновые панели со стальной арматурой перекрытий. Правда, в массы это не пошло. А вот ввел в практику железобетон человек, далекий от строительства. Создание железобетона стало одним из самых важных событий за всю историю строительства.

В 1846 году Джозеф Монье был назначен садовником оранжереи в известном саду Тюильри, что возле Лувра. Ему понадобились прочные садовые кадки для пересадки на зиму апельсиновых деревьев. Монье создал несколько кадок из смеси цемента, песка, молотого кирпича, золы (бетон), но конструкция постоянно покрывалась трещинами. И тогда Монье решил укрепить их железными стержнями.

Тогда принято было считать, что железо разрушает бетон при перепадах температур, но за 3 года все кадки остались целы. Тогда Монье сделал таким же образом емкости для воды, элементы украшения ландшафта, а в 1867 году представил железобетон миру в Париже, запатентовав его использование в искусственных водоемах. Дальше были оформлены и другие патенты – на бассейны и трубы, строительные панели, конструкции мостов, шпалы и балки.

Изобретенный Монье материал в 1875 году под его же руководством был использован в строительстве небольшого моста в замке Шазелье. А потом, в 1879 году, инженер-строитель из Германии по имени Густав Вайс выкупил все патенты у Монье и усовершенствовал конструкцию, передвинув арматуру в бок максимальной нагрузки на растяжение (ведь Монье инженером не был, такие нюансы не учитывал).

Таким образом, Густав Вайс завершил работы по созданию современного железобетона. Цемент с самого момента появления был очень высоко оценен. Сегодня без него не обходится практически никакое грандиозное строительство, материал используется во всех сферах, разных изделиях, конструкциях, зданиях.

Цемент – это не какой-то отдельный строительный материал, этот термин обозначает группу веществ с определенными физическими характеристиками: порошкообразность, вязкость, способность создавать пластичную массу с водой, а после высыхания становиться монолитом. Процесс всегда односторонний, обратно вернуть ничего нельзя.

Затвердевший цемент никогда не вернется в исходное состояние. Главные компоненты цемента – маргелистые, глинистые, известковые породы, разные добавки (бокситы, шлак и т.д.). После высокотехнологичной и высокотемпературной обработки сырье сплавляется (частично или полностью), создавая алюминаты/силикаты кальция, что делает его прочным. Видов цемента много.

Добавки в цементе обозначаются буквой Д и указывают процент (Д20 – 20% модифицирующих добавок). Если цемент чистый, стоит Д0. Благодаря добавкам удается повысить такие показатели, как стойкость к воде и коррозии, морозу и солнцу, упругость и пластичность, а также другие.

Как делают цемент

Как и из чего делают цемент на заводе, в общих чертах поясняет схема:

Согласно ей, изготовление цементой смеси происходит по следующей технологии:

- Добыча и измельчение горных пород, из которых формируется клинкер. Он, как мы уже знаем, состоит на ¾ из глины, а на ¼ — из известняка. Проще всего использовать мергель, который имеет тот же состав. Но, во-первых, это ископаемое бывает разных видов и не каждый из них подходит для производства клинкера. Во-вторых, запасы мергеля в природе ограничены, а на его образование уходят миллионы лет. Поэтому чаще всего основные компоненты цемента добывают по отдельности и смешивают на заводах в нужной пропорции.

- Тщательно измельченную смесь помещают внутрь печи, где при температуре около 1500оС она обжигается в течение 4 часов. К концу обработки достигается эффект гранулирования подплавленной массы.

- Далее полученные гранулы охлаждают и измельчают до состояния порошка с помощью специальных барабанов. Однородность помола достигают, просеивая порошок через сито с определенным размером ячеек.

- Перемолотый клинкер смешивают с другими ингредиентами, после чего временно хранят в силосах, а потом отправляют на фасовку и хранение.

Силос для хранения цемента

Эта технология производства цемента остается неизменной для всех способов его изготовления.

Сухой способ

Это сравнительно быстрый и экономичный способ производства цемента. Он делится на несколько этапов:

- Добытое сырье в непрерывном режиме доставляется на завод, где измельчается несколькими дробилками.

- Затем получившиеся гранулы сушат, чтобы упростить следующие этапы.

- Просушенные частицы глины и известняка смешивают в нужной пропорции и перемалывают, получая цементную муку.

- Порошок помещают в печь, где обжигается, не спекаясь.

- После этого цемент фасуют в мешки или на специальных машинах отправляют на складирование.

Изготовление сухим способом подходит для однородного сырья с низкой влажностью. При этом не требуется больших энергозатрат на просушивание компонентов.

Мокрый способ

Если в производстве цемента используется влажный материал или ингредиенты требуют тщательного перемешивания, применяют мокрый способ.

- Клинкер готовят, добавляя в воду глину и известняк. Получается кашеобразная вязкая масса — шлам.

- Насосами его перекачивают в печной цех, где шлам отправляется на обжиг. Печь представляет собой длинное вращающееся сооружение. Там материал оплавляется и превращается в клинкер.

- Гранулы после обжига охлаждаются, дробятся и перемалываются вместе с гипсом и остальными добавками.

- На заключительном этапе цемент фасуется и готовится с складированию.

Мокрый способ позволяет сэкономить энергию при смешивании сырья, так как это легче делать в полужидком состоянии. Однако при обжиге шлама расходуется гораздо больше топлива, чем при работе с сухими гранулами. Поэтому мокрое производство цемента получается более дорогим.

Характеристики и области применения наиболее востребованных марок

1. Цемент М400. Очень популярная марка цемента. Паспортная прочность при твердении (по прошествии 27 суток) составляет 400 кГс/см.кв. Раствор используют для кладки, в штукатурке. Этот цемент применяют в составе бетона для производства элементов мощения, искусственной брусчатки, дорожных и садовых бордюров.

2. Цемент М500. Прочность на сжатие — 500 кГс/см.кв. Эту марку отличает быстрая схватываемость и твердение раствора. Нагрузка в 0,5 т на 1 см.кв. Это серьезный показатель, поэтому марка затребована для приготовления бетона при монолитном способе строительства многоэтажек, в производстве бетонных элементов под большую проектную нагрузку.

Материал в бетонных растворах под фундаменты, подпорные стены, балки, БМЗ.

Дополнительные данные о скрытых характеристиках:

Рекомендуется хранить цемент М500 в мешках на деревянных поддонах в 30 см от поверхности пола.

Источник: baikalot.ru

Экскурс в историю: как выглядели и работали первые паровые машины?

Изобретение паровой машины вызвало настоящий взрыв промышленной революции в XVII веке. Первые паровые двигатели способствовали быстрому развитию промышленности, транспорта и пароходства.

Но мало кто знает, что энергию пара начали использовать древние греки еще в самом начале нашей эры. О том, кто изобрел первую паровую машину, расскажем далее.

Кто придумал и построил 1-ю?

Прототип первой паровой машины был создан Героном из Египта в 69 г н.э. В те давние времена г. Александрия стала центром зарождения новых культов и религий, которые росли как снежный ком.

Для привлечения внимания к своей религии греческие священнослужители обратились с просьбой к ученому-исследователю Герону. Публика жаждала чуда, которое ученого и попросили создать.

В процессе работы над «чудесами» Героном был создан и «эолипил», получивший название «Геронов шар», явившийся первой паровой машиной в мире.

Прибор представляет собой закрытую емкость с водой, которая подогревается снизу при помощи огня. На двух трубках над емкостью висит шар с двумя патрубками, способный вращаться вокруг своей оси.

Пар, поступающий в трубки при кипении воды, попадает в шар и вырывается из патрубков. Под действием силы пара развивается реактивная сила, раскручивающая шар со скоростью до 1500 об/мин.

Таким образом грек продемонстрировал преображение тепловой энергии в механическую. Свои знания Герон черпал из книг Великой Александрийской библиотеки, однако его изобретение со временем было забыто.

Только к середине XVI века древнегреческие работы создателя Герона были переизданы и стали популярны. Его разработки начали использовать в горнах при плавлении стекла и металла, очагах и дымоходах.

Фото паровой машины:

В каком году и кем были изобретены современные устройства в мире?

Мировая промышленность нуждалась в мощном двигателе, который бы не зависел от сил природы. Ученые многих стран работали над созданием двигателя, способного работать при помощи пара. В XVIII веке в мире появились современные паровые машины.

Изобретение Томаса Севери

В 1698 году англичанин Томас Сэйвери создает паровой насос без поршня, отделенный от основной части машины. Насос быстро нашел применение на «пожарной установке».

Изобретение имело ряд недостатков:

- энергия пара терялась при охлаждении емкости;

- из-за высокого давления появлялась опасность взрыва;

- расход топлива был слишком велик;

- насос работал на глубине не более 15 м, хотя уже существовали шахты до 100 м глубиной.

Несмотря на эти недостатки, устройство продолжало эксплуатироваться вплоть до создания паровой установки Томаса Ньюкомена.

Создание аппарата Ньюкомена

В 1705 году создается новейшая модель — машина Ньюкомена, которая становится самой современной паровой машиной в мире на тот момент. Изобретение Ньюкомена эксплуатируется на протяжении 50 лет.

Англичанин Томас Ньюкомен создает паровой двигатель для водяного насоса с высоким коэффициентом полезного действия.

В работе машины используется атмосферное давление. Принцип работы парового двигателя Томаса Ньюкомена заключался в следующем:

- Конструкция котла представляла собой вертикальный цилиндр с поршнем, двусторонним рычагом-коромыслом, цепью и насосом с другой стороны.

- Пар создавался в отдельном котле.

- Для герметичности поршень был обтянут кожей.

- Пар, нагреваясь в котле, поднимал поршень, который толкал через коромысло насос вниз, выкачивая воду.

Модель Ньюкомена выглядела громоздкой и потребляла много угля. Тем не менее изобретение успешно использовалось для:

- откачки воды из шахт;

- осушения болот;

- водоснабжения городов;

- энергетики фабрик и заводов.

Благодаря изобретению Ньюкомена в Англии вновь открылись затопленные шахты, а в 1722 году в Кронштадте смогли откачать воду из корабля за две недели, на что при прежних возможностях потребовался бы год. Основой для изобретения первой современной установки Ньюкомена послужило изобретение Севери.

Джеймс Уатт

В 1769 году появляется новейшая модель паровой машины Джеймса Уатта, которая имеет большую мощность при малом расходе топлива и компактных размерах.

Однажды в 1763 году механик из Глазго Джеймс Уатт чинил изобретение Ньюкомена. В процессе работы ему пришла идея, как сократить расход топлива. Дело в том, что часть пара уходила на нагрев цилиндра после охлаждения его водой и КПД системы существенно падал. Уатт понял необходимость создания замкнутого цикла работы машины.

Идея возникла, когда, гуляя мимо прачечных, Уатт заметил, как из-под крышек котлов идет утечка пара. Ученый понял, что пар – это газ, который нужно пустить в цилиндр с пониженным давлением. Газ нужно отправить на охлаждение в конденсатор, а оттуда обратно в систему, создавая замкнутый цикл работы.

Герметичность машины была достигнута при помощи обычной пеньковой веревки, пропитанной маслом. Таким способом поддерживалась температура в паровом котле.

В 1769 году Уатт получил патент на свою вакуумную паровую машину, в которой температура пара всегда соответствовала температуре двигателя. Аппарат Ватта получил широкое применение в промышленности Великобритании и Америки.

В 1773 году Уатт проводит испытания новой паровой машины, которая требует еще меньше угля. Возникает необходимость создания паровых машин для привода прокатных станков.

В 1781 году изобретатель патентует новую вакуумную паровую машину, способную непрерывно вращать вал. В новом аппарате Уатт решил использовать кривошипно-шатунный механизм, изобретенный рабочим завода Пикаром.

Механизм передает движение от поршня к вращающемуся маховику, причем работа поршня становится полезной при движении вниз-вверх, а мощность двигателя теперь достигает 10 л.с.

Агрегат Уатта снабжают колесами, он находит применение для работы мельниц, станков и дисковых пил на лесопилке. Однако, машины Ватта нуждаются в строгом контроле человека. Уже в 1784 году ученый с помощью механика Уильяма Мердока добивается полной автоматизации процесса. В честь Ватта названа единица мощности – Ватт.

Чуть позднее энергия пара начинает двигать поезда и пароходы. Начинается эпоха паровых машин.

Кто создал ПМ в России?

Проект первой российской паровой машины бал разработан алтайским механиком Иваном Ивановичем Ползуновым (1763 год). Это была вакуумная двухцилиндровая машина, способная приводить в действие воздуходувные меха на Барнаульском и Колывано-Воскресенском заводах.

Проект понравился Екатерине II, она даже наградила Ползунова 400 рублями и дала чин капитана-поручика. Работа над строительством машины была поручена автору. Вместе с помощниками И.И. Ползунов создал агрегат за 1 год и 9 месяцев, но умер от чахотки так и не дождавшись испытаний.

Испытания были успешно проведены помощниками механика в 1766 году. Машина была полностью автоматизирована, с возможностью беспрерывной работы — ее сразу же приняли в эксплуатацию.

Изобретение полностью окупилось и принесло прибыль, но потребовался мелкий ремонт котла, в котором руководство завода было не заинтересовано. Так великое изобретение нашего соотечественника было заброшено и разобрано на запчасти.

Принципы работы

В основе работы первых паровых машин использовался пар, образовавшийся из кипящей воды. В цилиндр с горячим паром для охлаждения впрыскивалась вода, при этом остывший пар конденсировался, что вызывало разрежение.

Под действием атмосферного давления поршень внутри цилиндра опускался вниз, в то же время пар поступал в другой цилиндр, поднимая его вверх. Для нагрева воды использовался уголь.

Так появился двигатель внешнего сгорания. В работе первых паровых установок исследователи научились использовать переход тепловой энергии в механическую.

Даты запуска конструкций

На протяжении нескольких веков ученые трудились над созданием паровых двигателей. В эксплуатацию запускаются машины, которые постепенно совершенствуются и на смену им появляются новые модели.

В мире были запущены:

- Паровой насос Томаса Севери, сконструированный в 1698 году. Он находит применение при тушении пожаров, откачки воды из шахт и водоснабжения городов.

- В 1705 году в Англии начинается выпуск более мощных паровых машин Томаса Ньюкомена, которые используются в промышленности на протяжении 50 лет в горнодобывающей промышленности Англии и Америки.

- Современный паровой двигатель Джеймса Ватта в 1769 г. Размер модели становится меньше при большем КПД. Теперь двигатель подходит для питания машин всех типов и применяется по всему миру до середины XX века в промышленности, пароходстве и транспорте.

В России:

- Первая в России паровая машина была закуплена и запущена Петром I в 1718 году для фонтанов летнего сада – это был насос системы Севери, усовершенствованный и изготовленный французом Дезагюлье.

- В 1766 году приводится в действие паровая установка И.И. Ползунова, которая обслуживала дутьем три плавильные печи на Змеиногорском сереброплавильном заводе в Барнауле.

- В 1791-1792 годах 18 века на Олонецких заводах начинается выпуск первых паровых машины под руководством Чарльза Гаскойна. Установки запускаются на Воицком руднике (Кеми) и в устье Кронштадтского канала.

История развития

История создания двигателя внешнего сгорания проходила через множество этапов. Ученые, достижения которых легли в основу современной паровой машины, в хронологическом порядке:

- Герон Александрийский создал «эолипил» — геронов шар в 69 г н.э.;

- Томас Севери – паровой насос без поршня (1698 год);

- 1698 год – Дени Папен создает вертикальный цилиндр с поршнем, двигающемся за счет пара;

- Томас Ньюкомен изобретает паровую машину с использованием атмосферного давления в 1705 году;

- 1763 год — в России механик Ползунов изобретает вакуумную двухцилиндровую машину;

- 1769 год – Джеймс Уатт создает устройство компактных размеров с высоким КПД при малом расходе топлива.

Заключение

Вплоть до середины XX века паровые машины использовались повсеместно, некоторые, такие как паровые турбины, продолжают работать и в наши дни. Главным недостатком паровых машин оставался низкий КПД, что послужило рычагом для создания двигателя внутреннего сгорания.

Источник: o-vode.net

В каком году появилось электричество в России в домах

Большинство молодых жителей России считают, что электрификация началась при советской власти, а до этого по распространению электроэнергетики мы находились среди отстающих стран. Некоторые читатели, вероятно, будут удивлены, узнав, что уже в конце XIX века для освещения применялось электричество в России. Многие авторы плана электрификации в советское время имели опыт работы еще в дореволюционном государстве.

История развития электричества до революции

Ответить точно, когда появилось электричество в России, непросто. В исторических источниках впервые упоминается об открытии электрического дугового разряда российским академиком, изобретателем Василием Владимировичем Петровым в 1802 г. Он провел опыты и доказал, что с помощью электрической дуги можно сваривать металлы, производить их плавку и применять ее для освещения.

Рисунок 1. Василий Владимирович Петров

В 1872 году впервые упоминается об открытии кабельного завода «Товарищество для эксплуатации электричества М. М. Подобедов и К°». Этот завод функционирует до сих пор. В наше время он носит название ГК «Москабельмет». Предприятие занимает 4 место в России по производству продукции.

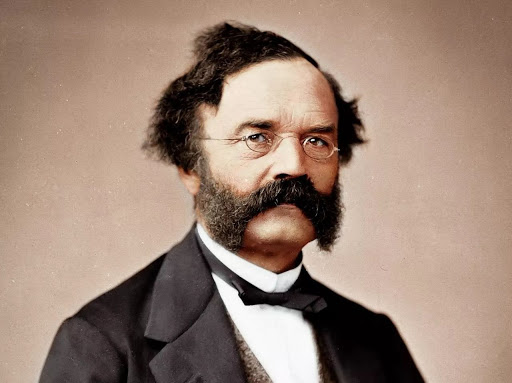

Рисунок 2. Подобедов Михаил Михайлович

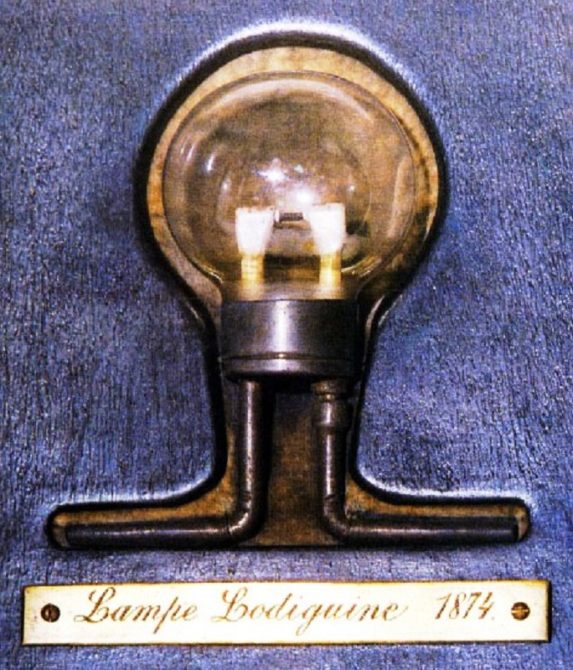

В 1872 г. Александр Николаевич Лодыгин подает заявку на свое изобретение, лампу накаливания, и получает патент 1874 г.

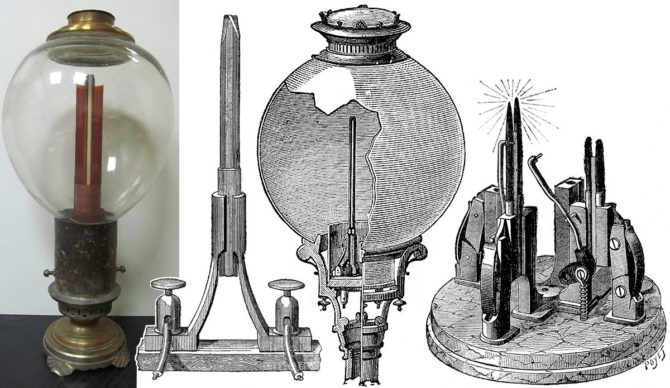

Рисунок 3. Лампа Лодыгина

В 1873 г. он проводит опыты по устройству освещения Санкт-Петербурга лампами накаливания и основывает «Товарищество электрического освещения Лодыгин и К°» с исключительным правом на применение ламп накаливания.

Рисунок 4. Лодыгин Александр Николаевич

К сожалению, товарищество не смогло добиться успехов в распространении ламп накаливания, так как столкнулось с противодействием местных компаний, которые уже имели монополию на освещение улиц Санкт-Петербурга газовыми и масляными фонарями от Управы города. Также лампы накаливания из-за использования угольных стержней имели малый срок службы и невысокую светимость.

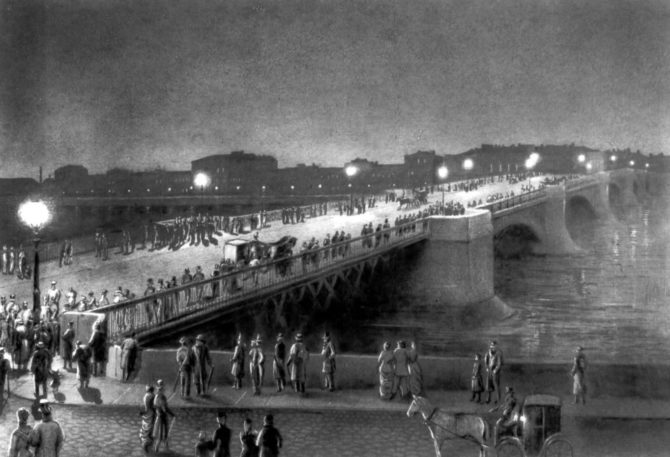

Несмотря на трудности, товариществу удалось организовать впервые освещение при помощи электричества. Под действие договора не попадал построенный в 1879 г. мост Александра Второго (Литейный) через Неву. Именно на нем было впервые организовано в стране электрическое освещение. С этого момента и берет начало история электрификации России.

Рисунок 5. Санкт-Петербург, электрическое освещение Литейного моста

Благодаря успешному проведению электрического освещения в 1880 г. учеными Яблочковым, Лодыгиным и Чиколевым был организован Особый электротехнический отдел в составе Русского технического общества. Его основной задачей стала популяризация электроснабжения в стране.

Рисунок 6. Русское техническое общество

Стараниями Русского технического общества были организованы работы по установке электрических осветительных приборов на улицах Москвы и Санкт-Петербурга. Также в 1880 г. обеспечили электрическое освещение мастерских Днепропетровского пароходства в Киеве.

Из-за малого количества света, которое давали лампы накаливания Лодыгина, для освещения улиц стали применяться свечи Яблочкова. Источником света в таких лампах служила электрическая дуга. Отличительной особенностью конструкции являлось отсутствие механического регулятора для поддержания горения электрической дуги.

Рисунок 7. Яблочков Павел Николаевич

Свеча состояла из двух параллельно расположенных угольных электродов, между которыми был диэлектрик — гипс или каолин. На верхней части свечи находилась тонкая проволока, которая перегорала при включении свечи. В результате зажигалась дуга, постепенно сжигавшая угольные электроды и изолятор.

Рисунок 8. Свеча Яблочкова

Свечи хватало приблизительно на 1,5 часа непрерывной работы. В случае отключения источника электрического тока она гасла. Чтобы светильник начал работать, требовалась ее замена. Этот недостаток впоследствии был устранен введением в изоляционный материал металлического порошка. Добавляя в изолятор соли металлов, Яблочков получал разный цвет дуги.

Дуговые лампы применялись в Санкт-Петербурге для освещения Большого театра и Михайловского манежа. Их стали использовать для замены уличных светильников, функционировавших на газе и масле. Дальнейшие работы по усовершенствованию ламп накаливания прекратили. Впоследствии патент на более совершенную лампу накаливания с вольфрамовой нитью был продан Лодыгиным американской компании «Дженерал Электрик Компани» в 1906 г.

В Москве электрическими светильниками было организовано освещение площади перед Храмом Христа Спасителя. Для этого и для освещения улиц Москвы установили 100 электрических осветительных приборов.

Светильники с дуговыми лампами и лампами накаливания в основном применялись в производственных помещениях, цехах, магазинах и общественных местах. Электрическое освещение для жилых домов было не распространено по причине дороговизны и отсутствия близко расположенных электростанций.

Примерно в это время в Россию прибывает один из основателей фирмы «Сименс и Гальске», немецкий инженер и предприниматель Эрнст Вернер фон Сименс, который впоследствии станет российским дворянином.

Рисунок 9. Вернер фон Сименс

Сименс работал над организацией праздничного освещения Московского Кремля и колокольни Ивана Великого 15 мая 1883 г. по случаю коронации Александра Третьего. Для обеспечения электроэнергией была построена электростанция на Софийской набережной.

Рисунок 10. Картина Иллюминация Кремля. Боголюбов А. П.

В 1883 г. также осуществили электрическое освещение Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Спустя некоторое время электрифицировали Зимний дворец. Энергию, необходимую для работы осветительных приборов, производила специальная электростанция. Она имела мощность 35 кВт и располагалась на пришвартованной к набережной реки Мойки барже.

Братья Сименс в 1886 г. учреждают «Общество электрического освещения». Общество планировало организацию электрификации улиц, промышленных объектов, магазинов и жилых домов. Оно работало до Октябрьской революции. Из его недр вышли будущие организаторы ГОЭРЛО — Кржижановский, Красин, Угримов, Классон и многие другие.

Электрическая энергия начинает прочно входить в жизнь простых людей. В Москве запустили в работу первую электростанцию «Георгиевскую» в 1888 г. Она имела мощность 10 кВт, по современным меркам небольшую, и обеспечивала электрической энергией здания, расположенные в центре, на расстоянии полутора верст. В 1892 г. в Киеве начинают работать первые в России электрические трамваи.

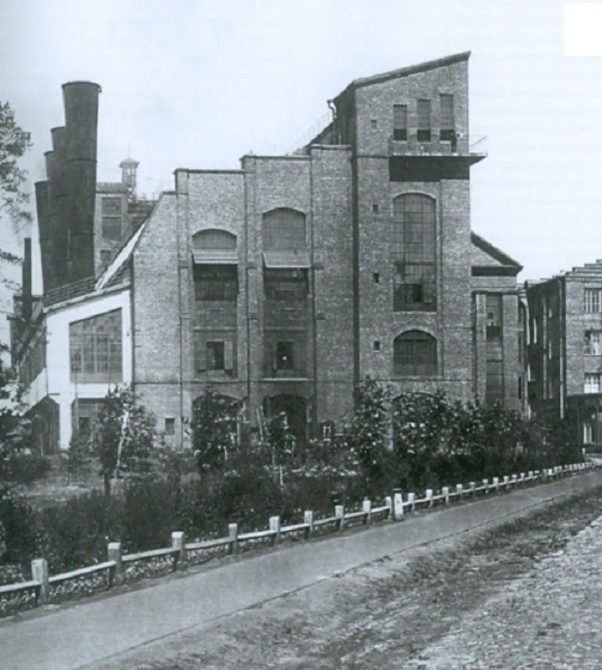

Рисунок 11. Георгиевская ТЭС в Москве

Несмотря на быстрые темпы электрификации в Российской Империи, проблема повсеместного распространения электричества заключалась в отсутствии единой системы централизованного электроснабжения и поддержки со стороны государства. Для обеспечения электроэнергией многие города и крупные предприятия покупали и устанавливали собственные генераторы, работавшие на постоянном токе. Систем электроснабжения, включающих крупные электростанции, обеспечивавших электрической энергией целые районы, не существовало.

Сотрудники «Общества электрического освещения» прекрасно это понимали и пытались решить проблему за счет создания мощных электростанций. Первой крупной электростанцией в России, способной обеспечить электроснабжение района, стала построенная в 1914 г. ТЭС «Электропередача». Ее мощность составляла 9000 кВт.

Рисунок 12. ТЭС Электропередача

Отличительной особенностью электростанции являлось отсутствие необходимости подвоза топлива для ее функционирования. Электростанция работала на дешевом местном топливе, торфе, и была построена на месте больших торфяных залежей. На данный момент она является действующей и носит название ГРЭС-3.

Идея создания такой электростанции принадлежит Роберту Эдуардовичу Классону и другим сотрудникам «Общества электрического освещения»: Радченко, Кржижановскому, Винтеру.

Станция была построена на значительном расстоянии от Москвы — 75 км. Чтобы передавать от нее электроэнергию к потребителям, необходима была воздушная линия электропередачи. Подобных линий в России до этого никто не строил, и инженеры столкнулись с трудностями. Причем проблема заключалась не в дефиците материалов, требуемых для ее постройки.

Основная сложность заключалась в том, что будущая воздушная линия должна была проходить по заболоченным или лесным землям, владельцами которых являлись частные лица — дворяне и помещики. Сотрудникам «Общества электрического освещения» пришлось приложить немало усилий, чтобы получить от них разрешение.

В это время в других городах Российской империи возводятся новые электростанции, причем особенно хорошими темпами идет строительство гидроэлектростанций, использующих энергию воды. К 1917 г. общая мощность гидроэлектростанций (ГЭС) составляла 19 МВт, а самой крупной — Гиндукушской ГЭС — 1350 кВт.

До 1914 г. рост электрификации в России был одним из самых высоких в мире.

С началом Первой мировой войны темпы ввода в строй новых электростанций и линий электропередач замедлились почти в два раза.

Советский период, электрификация и ГОЭЛРО

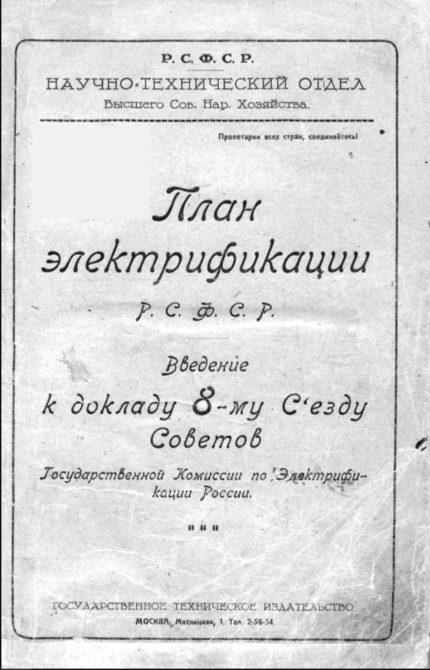

После Октябрьской революции, гражданской войны и интервенции развитие российской электроэнергетики пришло в упадок. В 1920 г. была создана государственная комиссия по электрификации России, ГОЭЛРО, и принят план по электрификации страны.

Рисунок 13. Титул первого издания ГОЭЛРО

К работе ГОЭЛРО под руководством Кржижановского было привлечено много инженеров и ученых — более 200 человек. Отличием плана электрификации являлось то, что он разрабатывался для развития не только энергетики, но и экономики страны в целом. Развитие энергетики было опережающим, что являлось необходимым условием для строительства крупных промышленных предприятий.

Проект ГОЭЛРО заложил основу для дальнейшей индустриализации страны и был программой возрождения и развития отраслей промышленности. В плане уделялось большое внимание развитию промышленности, сельскохозяйственного производства, транспортной отрасли и строительству. Причем первоочередное значение отводилось применению топлива из местного сырья — каменного угля, торфа, древесины и газа.

К 1931 г. план был перевыполнен. Выработка электрической энергии составила 13,5 миллиарда кВт*час, то есть почти в семь раз больше, чем до революции. К 1935 г. количество вновь введенных в работу электростанций составило 40. Ведущие западные страны оценили по достоинству результаты плана ГОЭЛРО и внедрили подобное у себя.

Не следует думать, что развитие энергетики в нашей стране началось только после реализации плана ГОЭЛРО, а до этого Россия отставала от других мировых держав. Основу плана электрификации составляли проекты ученых Российской Империи, а в состав государственной комиссии по электрификации вошли сотрудники «Общества электрического освещения».

До Великой Отечественной войны

Благодаря успешному выполнению плана ГОЭЛРО и последующих пятилетних планов развития народного хозяйства суммарная мощность установленных электростанций к 1940 г. составляла 11,2 миллиона кВт*ч, а производство электрической энергии — 48,3 миллиарда кВт*ч. Электростанций, мощность которых превышала 100 тысяч кВт*час, было 20.

Также ввели в эксплуатацию 2 электростанции мощностью 350 тысяч кВт*час каждая. Общая протяженность линий электропередач составляла более 23 тысяч км. Развивались и объединялись энергосистемы в стране. В 1942 г. для организации работы энергосистем в Свердловской, Пермской и Челябинских областях было создано первое ОДУ — Объединенное диспетчерское управление Урала.

Начавшаяся Великая Отечественная война и последующая оккупация врагом значительной территории Советского союза, на которой были расположены большие производственные мощности, отрицательно сказались на выработке электроэнергии. Общий объем вырабатываемой электроэнергии в 1942 г. составил 29,1 миллиарда кВт*ч.

Руководство Советского Союза понимало стратегическую важность энергоснабжения. Энергетики работали с риском для жизни и восстанавливали подачу электрической энергии. Одним из многочисленных примеров такой самоотверженности является восстановление подачи электричества в блокадный Ленинград.

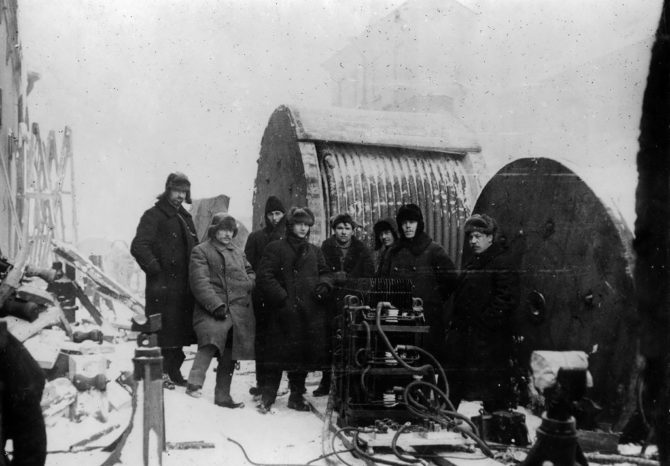

В осажденном Ленинграде советским энергетикам удалось проложить подводный кабель напряжением 10 кВ по дну Ладожского озера длиной 22 км. Подводная кабельная линия была проложена за 48 дней. Кабельная линия проходила также по болотам и лесам от Волховской ГЭС. Длина этого участка составляла 130 км.

«Линия жизни» проработала с 23 сентября 1942 г. до 15 мая 1944 г. За это время по ней было передано электроэнергии более чем на 25 миллионов кВт*ч. Это дало возможность запустить производство на промышленных предприятиях, восстановить движение трамваев и обеспечить электроснабжение в жилых домах.

Рисунок 14. Прокладка кабеля

После освобождения от фашистов захваченных территорий в первую очередь на них восстанавливались электростанции. Крупные города Советского Союза обеспечивались электроэнергией, которую вырабатывали мобильные электростанции, размещенные на специальных энергопоездах.

Такие энергопоезда начали работать с 1943 г. Первая передвижная электростанция обеспечивала током Сталинград, а впоследствии они работали в других освобожденных советских городах. Это позволило обеспечить к 1945 г. выработку электроэнергии в объеме 43,3 миллиарда кВт*ч, что было сопоставимо с довоенными показателями.

После Великой Отечественной войны

Развитие электроэнергетики в Советском Союзе после Победы шло по пути строительства крупных гидро- и теплоэлектростанций и последующей централизации. Это позволило значительно увеличить выдачу. По сравнению с довоенным периодом выработка электрической энергии возросла в 6 раз и составила 300 миллиардов кВт*ч.

В 1967 г. завершили создание единой энергосистемы, охватившей европейскую часть Советского Союза и объединившей 600 электростанций. Благодаря накопленному опыту построили кольцевые сети азиатских регионов и Восточной Сибири с последующим подключением к единой энергосистеме СССР.

В 1985 г. объем выработанной электроэнергии равнялся 1544 кВт*ч, а общая мощность электростанций составила 315 миллионов кВт. Это был новый этап развития отечественной энергетики. Началось строительство электростанций в Сибири и Средней Азии.

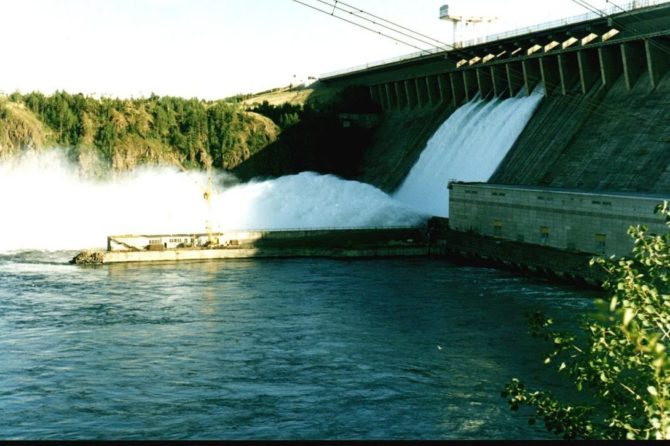

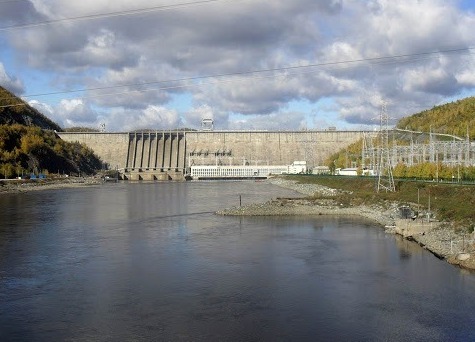

Рисунок 15. Братская ГЭС

В 1961 г. был введен в эксплуатацию первый генератор Братской ГЭС на реке, а в 1967 г. введен в работу первый гидроагрегат Красноярской ГЭС на Енисее. На Дальнем Востоке запустили Зейскую ГЭС. Общая мощность всех советских ГЭС к 1990 г. составляла 65 миллионов кВт, а количество выработанной электроэнергии — 233 миллиарда кВт*ч.

Рисунок 16. Красноярская ГЭС

В период с 1971 по 1975 гг. происходит интенсивное развитие электрических сетей напряжением 750 кВ, связывающих другие государства: линии «СССР-Польша», «СССР-Румыния-Болгария».

Рисунок 17. Зейская ГЭС

В 80-х гг. прошлого века в Советском Союзе началось активное развитие атомной энергетики. В это время наблюдались значительные темпы роста объемов электроэнергии, вырабатываемой на атомных электростанциях (АЭС). К примеру, если доля выработки электроэнергии на АЭС в 1980 г. составляла 5,6% от общего количества в Советском Союзе, то к 1985 г. ее объем достиг 10,8%.

Заключение

После распада Советского Союза энергетика начала приходить в упадок. Развал РАО «ЕЭС России», преподнесенный населению как единственный способ выхода из кризиса, отрицательно отразился на развитии энергетической отрасли. В период с 1991 по 2000 гг. резко возросло количество аварий и несчастных случаев, а увеличения инвестиций не произошло.

Источник: lampaexpert.ru

Кто первый построил корабль

Кем и когда был построен первый корабль в мире? • Наука

Человечеству неизвестно, каким было первое средство для преодоления водных просторов у людей. Нет никаких летописей, которые зафиксировали бы, каким был самый первый корабль в мире, где и кем строился: существуют только наскальные рисунки. Но все же, первыми строителями считаются древние египтяне и их лодки, сделанные из тростника и папируса: ведь деревья в Египте были редкостью, очень дорого ценились, потому, первый корабль в мире был тростниковый.

Можно смело предположить, что для того, чтобы переплыть водную преграду, человек использовал кусок бревна. Это и натолкнуло его на мысль пойти дальше и создать плавучее средство, связав несколько бревен. Вполне возможно, так появился первый плот. То же бревно, в другом месте планеты, подсказало людям идею изготовить свою первую лодку, выдолбив его изнутри. Чтобы управлять этими плавучими приспособлениями применялся длинный шест, затем – весла.

Так человеческая мысль развивалась, появлялся опыт и был создан самый первый корабль в мире, который мог отправиться в путешествие или использоваться для рыболовства, перевозки грузов. История кораблестроения говорит о том, что первыми были Древние Египтяне. Их тростниковые суда упоминаются уже в 3000 году (до н. э.).

Да, деревья для египтян – это, говоря современным языком, дефицит. Зато папирусного тростника у них было больше, чем достаточно: он рос вдоль берегов Нила и служил материалом для производства папируса. Древние египтяне придумали связывать тростник в очень плотные пучки, которые и служили основой для сооружения первых кораблей в мире. В дальнейшем, были созданы даже парусные тростниковые суда, для хождения по морям. Это была настоящая морская держава, у которой имелся и торговый, и военный флот.

Удивительно то, что именно Древний Египет становится такой страной – ведь дерево у них ценится дороже золота из-за его отсутствия. Поэтому и самый первый корабль в мире был тростниковый: его конструкция и форма была особенной, а детали связывались между собой тросами. Залог качества плавучего средства составляла его качественная связка. Шкурами зверей обтягивались борта лодок.

Известный путешественник и естествоиспытатель, Тур Хейердал, в семидесятые годы прошлого столетия, испытал точную копию тростниковой египетской лодки. Была создана лодка – катамаран «Ра», на которой путешественник со своей командой отправился в путь, решив преодолеть океан. Первый корабль в мире – «Ра», оказался очень прочным и доказал, что именно таким был флот в древние времена.

Уже через 5 столетий, в 2500 году (до н.э.), в Египте строятся и деревянные речные суда. К тому времени, они стали закупать в Ливане кедровые деревья и применять их в строительстве кораблей. Именно из кедра была сооружена барка, на которой хоронили фараона Хеопса. Кораблестроители Древнего Египта одерживали победы даже в морских сражениях, о чем рассказывают фрески Мединат-Хабу, на стенах, в храме фараона Рамзеса III.

Судостроение в мире шагнуло очень далеко: корабли, которые бороздят моря и океаны планеты, создаются из очень прочных материалов, технически, они оснащены современными навигационными приборами, радарами. А самый первый корабль в мире был построен в стране, в которой не было даже леса. Но египтяне строили корабли из тростника и даже воевали на них! И самым первым в мире государством, которое стало морской державой, шагало впереди планеты всей – был Древний Египет.

Парус и корабль

История изобретения паруса уходит в глубокую древность. С изобретением судна, на котором человек отважился передвигаться по водным просторам, роль паруса исполняла натянутая звериная шкура. Первые достоверные сведения о парусных суднах дошли до нас благодаря изображениям кораблей в период правления царицы Хатшепсут в Египте.

Существует много доказательств тому, что первое парусное судно появилось в Египте для преодоления водных преград многоводного Нила. Ежегодно могучая река выходила из своих берегов, затапливая всю страну и мешая сообщению между собой городам и селениям. Вот почему появление судов для египтян было жизненной необходимостью. Нельзя назвать имя того, кто первым изобрел парус и корабль, но учеными было установлено, что за 5 тыс. лет до н. э. в Египте появилась барка — одна из ранних разновидностей их кораблей. Из-за нехватки леса первые корабли строились из папируса, имели вид ладьи, нос и корма которой были приподняты кверху, для прочности тросами стягивали корпус.

Лишь в третьем тысячелетии до н. э., когда наладилась торговля с финикийцами и появилась возможность закупать кедр, египтяне начали строить деревянные парусные судна. Строительство корабля из дерева изображено в настенных рисунках некрополя, расположенного вблизи Саккары. Прямой парус позволял кораблю плыть только по ветру, его крепили на двух реях.

Такелаж был укреплен на двуногой мачте, которую удерживали прочные толстые тросы, тянувшиеся от носа и кормы, а с бортов ее поддерживали ноги. Если ветер дул сбоку, мачту срочно убирали. Примерно через 400 лет двуногую мачту заменили одноногой, что облегчало хождение под парусами и позволяло судну маневрировать, однако корабль по-прежнему не мог плыть против ветра.

Для этого приходилось использовать силу гребцов. Им принадлежит изобретение уключин, весла стали закреплять при помощи веревочных петель. Это изобретение увеличило силу гребка и скорость движения судна, которая достигала 12 км в час. На корме корабля располагались два рулевых весла для управления кораблем.

Позже рулевые весла стали крепить к балке, находящейся на палубе, ее вращение позволяло выбирать нужное направление. Торговые суда египтян совершали продолжительные путешествия вдоль берега, но боялись выходить в открытое море.

В отличие от египтян у финикийцев было достаточно кедрового леса для строительства судов. Еще в древности финикийцы изготавливали из стволов деревьев отличные долбленные лодки-однодревки, на которых не боялись выходить в море. В начале третьего тысячелетия до н. э. финикийцы стали усиленно заниматься корабельным промыслом.

Финикийцами было сделано ряд открытий, сыгравших огромную роль в дальнейшем развитии судостроения. Их корабли были построены по образу животных, на них были установлены ребра жесткости, обитые сверху досками. Так впервые были применены шпангоуты, широко используемые и сегодня. Финикийцы первыми построили килевое судно.

Киль придал кораблю устойчивость, дал возможность установить поперечные и продольные связи, к которым крепилась обшивка. Эти новшества дали мощный толчок для быстрого развития судостроения и легли в основу облика последующих кораблей.

Финикийцы первыми задумались об увеличении скорости судна. Придя к выводу, что скорость судна напрямую зависит от количества гребцов, они начали строить суда с несколькими рядами весел. Сначала весла располагались в два яруса друг над другом. Нижний ряд гребцов располагался под палубой, а верхний ряд находился на ней.

Позже они стали строить триремы — трехъярусные корабли, где три ряда весел располагались друг над другом в шахматном порядке. В зависимости от ряда весла были разной длины. Самыми длинными были весла на верхней палубе, здесь находились и самые сильные гребцы. По примеру финикийцев многие народы, живущие у моря стали строить корабли, некоторые из них имели по 6-7 рядов весел.

Египетский царь Птоломей имел корабль с сорока рядами весел и 4 тысячами гребцов, кроме того, на нем было 3 тысячи экипажа и 400 человек прислуги. Конечно, подобные корабли были слишком громоздкими и неповоротливыми, поэтому основным типом корабля во времена античности оставались легкие, быстроходные и маневренные триремы.

История кораблей

С древних времен корабли использовались для перевозки людей и грузов через моря и океаны. Даже в современном мире при наличии авиации и космонавтики корабли, как и ранее, остаются важнейшим транспортным средством для пассажирских перевозок и поддержания торговли. Кроме грузовых и пассажирских судов, всегда были необходимы также и военные корабли для обеспечения безопасности морских торговых путей. Еще со времен Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима мощью морского флота создавались и разрушались целые империи. В этой книге описываются наиболее значимые этапы в развитии кораблестроения с древнейших времен, Так как многие типы кораблей со временем усовершенствовались, чтобы показать разнообразие одного и того же типа корабля, мы во многих случаях представляем несколько его видов.

На протяжении столетий на кораблях поднимаются флаги для указания их принадлежности и передачи сообщений на другие корабли. Каждый флаг имеет свое значение.

С 2500 г. до н.э. до 1500 г. н. э. корабли приводились в движение веслами и парусами. С 1630 по 1850 г. самым мощным военным кораблем являлся трехпалубный деревянный парусник, имевший 100 и более пушек на борту.

Команда военного корабля XVIII в. состояла из 850 офицеров и матросов. Должности в то время: капитан, лейтенант, гардемарин, матрос, комендор, мальчик — подносчик пороха. Экипаж современного пассажирского судна состоит из людей различных профессий: штурманов, компьютерных операторов, механиков-мотористов и, конечно же, хороших поваров! Должности наше время: капитан, медсестра, штурман, механик, радист, повар.

На современных пассажирских лайнерах имеются комфортабельные каюты, кинотеатры, рестораны, бассейны и игровые с (мши для детей. Большое значение на них предается мерам безопасности. В прежние времена плавание на кораблях было очень опасным. Лишь после гибели в 1912 г. в результате столкновения с айсбергом супер-лайнера «Титаник», на борту которого находились около полугора тысяч членов экипажа и пассажиров, наличие спасательных жилетов для всех людей на судне стало обязательным.

Принцип работы корабля

Трюмная часть корабля вытесняет массу воды, равную ее собственной массе. Пытаясь вернуться на свое место, вытесненная вода толкает корабль вверх.

Установленные под углом лопасти корабельного винта, вращаясь, создают усилие, толкающее винт и соответственно корабль вперед. На некоторых современных скоростных паромах используется водоструйный движитель; морская вода засасывается в него, а затем выпускается высокоскоростной струей.

Руль, подвешенный на шарнирах на корме судна, соединяется со штурвалом или румпелем. Если рулевой отводит румпель влево, руль и корма двигаются вправо. Если необходимо сделать поворот вправо, он отводит румпель влево.

В эпоху парусных судов была разработана такая установка парусов, которая позволяла двигаться против ветра. Делая повороты в разные стороны (идя галсами), корабль продвигался вперед, даже когда не было попутного ветра.

История судостроения и использования судов

На протяжении веков корабли неоднократно изменяли судьбы народов. На них люди отправлялись в дальние плавания в поисках новых земель, новой жизни, новых рынков. Одновременно с развитием торговых судов совершенствовались и боевые корабли, служившие для защиты торговых путей и отражения нападений вражеских флотов. Даже в нашу эпоху покорения космоса, спустя почти 5000 лет после появления первых известных кораблей, на судах перевозятся самые тяжелые грузы и создаются самые комфортабельные условия для длительных путешествий.

Создатели кораблей постоянно искали пути совершенствования судов. За время, прошедшее от однопарусных судов до лайнеров с дизельными двигателями, корабли стали намного более безопасными, комфортабельными и быстроходными.

Корабли используются в различных областях человеческой деятельности: в торговле, военных действиях, перемещении людей, научных исследованиях, туризме и отдыхе, спасательных операциях, рыболовстве и даже сельском хозяйстве.

Для перевозки людей через моря и океаны существуют различные типы судов. Паромы, суда на воздушной подушке и с подводными крыльями позволяют пассажирам быстро пересекать моря вместе со своими автомобилями на борту. В конце XIX века начали строить пассажирские лайнеры — один из самых комфортабельных видов транспорта. Сейчас они, конечно, уступают в скорости и стоимости путешествия самолетам, однако такие океанские лайнеры успешно применяются для круизов и отдыха.

Суда имеют жизненно важное значение для обеспечения способности какого-либо государства вести торговлю, импортировать или экспортировать различные грузы. К торговым кораблям относятся танкеры, способные перевозить сырую нефть, и контейнерные суда, доставляющие твердые грузы. Корабли также используются для добычи морских ресурсов.

Военные корабли могут использоваться в качестве баз для войск и вооружения. Так, например, авианосец представляет собой полностью оснащенную авиабазу. Военные корабли применяются также для проведения атак против вражеских целей. Например, такие корабли, как французский эсминец «Турвиль», несет на борту управляемые ракеты.

В каждой стране, омываемой морем, имеется своя спасательная служба, и важнейшую ее часть составляют спасательные суда. Спасательные катера спускают на воду по наклонному слипу со спасательной станции на берегу моря. Для определения места крушения корабля на нем установлен радар.

Развитие парусов

В Древнем Египте так называемые «круглые» корабли приводились в движение с помощью одного квадратного паруса. Это был единственный использовавшийся тип паруса вплоть до эпохи средневековья, когда торговцы переняли конструкцию парусов, применявшихся на китайских джонках и арабских дау. К XVII в. корабли оснащались уже несколькими мачтами и многими парусами.

Конструкция корпуса

На протяжении более 5000 лет корпуса судов строились из дерева. Сначала люди выдалбливали цельные стволы деревьев. Затем стали использоваться деревянные доски, которые соединялись внахлест (клинкер), а еще позднее их начали соединять встык (каравелла). Во времена промышленной революции для этих целей применялись железо и сталь. Сегодня корабли строят из таких материалов, как стеклоармированная пластмасса.

Навигационные приборы

Первыми навигационными приспособлениями определялись курс корабля и его положение к северу или югу от экватора путем измерения угла между Солнцем или звездами и кораблем. Примерами таких приспособлений могут служить астролябия и секстант. В наше время для этих целей используются электронные приборы, компьютеры и спутниковые технологии.

Движущая сила

В XIX в. использование силы пара освободило корабли от зависимости от ветра, приливов и течений. Сначала появились суда с боковыми гребными колесами. В середине века их стали вытеснять более эффективные корабли с кормовым гребным винтом. Поначалу, для приведения в движение гребных колес и винтов использовались паровые двигатели, как у первого парохода. Наиболее современным типом двигателя является высокоскоростной водоструйный движитель.

Корабли на протяжении веков

Наиболее разительные перемены в конструкции как торговых, так и боевых кораблей произошли в течение последних 200 лет. С III тысячелетия до н.э. до начала XIX в. н.э. корабли приводились в движение только с помощью весел и парусов

3000 г. до н.э.: первый известный корабль — древнеегипетское тростниковое судно.

1180 г. до н.э. первый известный военный корабль — древнеегипетская боевая галера.

150 г. н.э.: древнеримское торговое судно — использовалось для торговых плаваний внутри империи.

850 г. н.э.: ладья викингов — появление клинкерного корпуса.

1490 г.: испанская каравелла — появление корпуса типа «каравелла» с тремя мачтами.

1570-1620 гг.: создание галеона с бортовой артиллерией ставшего ведущим боевым кораблем.

1802 г.: шотландский корабль «Шарлотта Дандэс» стал первым действующим пароходом.

1859 г.: создание броненосцев — на «Мониторе» (построен в 1862 г.) впервые установлены вращающиеся бронированные башни.

1897 г.: британский корабль «Турбиния» стал первым судном с газотурбинным двигателем.

1906 г.: военный корабль «Дредноут» имел совершенно новую конструкцию, позволявшую разместить на борту 10 тяжелых пушек.

1923 г.: вступают в строй первые авианосцы, британский «Гермес» — один из них.

1920-1930 гг.: создание комфортабельных лайнеров, самым большим из которых был «Куин Мэри» (построен в 1934 г.).

1960 г.: создание военных кораблей с управляемыми ракетами на борту.

1990 г.: судно на воздушной подушке «Грейт Бритэн» — самый большой многокорпусный скоростной паром в мире.

Корабли Древнего Египта

«Я приказал создать в устье Нила прочную стену из боевых кораблей и галер… для врага была приготовлена сеть, способная поглотить его».

Фараон Рамсес III. Надпись на памятнике в честь победы при Мединат-Хабу.

Древний Египет был ведущей в мире морской державой, располагавшей грузовыми судами для торговли и боевыми кораблями для войны. Первые египетские парусные суда строились из папирусного тростника, однако к 2500 г. до н.э. в Египте появились изящные речные суда и корабли из кедра — дерева, завезенного из Ливана.

Самым древним из обнаруженных судов является построенная из кедра похоронная барка фараона Хеопса, создателя великой пирамиды. Защищаясь от нападений «людей моря» с помощью флота боевых галер, фараон Рамсес III одержал в 1180 г. до н.э. победу в первой известной в истории морской битве. Рисунки с изображением сцен битвы на стенах храма Рамсеса III в Мединат-Хабу доказывают, что она была выиграна не только таранными атаками, но и рукопашными схватками при абордаже и захвате вражеских кораблей. Такая тактика морского боя оставалась основной на протяжении следующих 3000 лет, пока в XIX в. не стали применяться дальнобойные орудия и разрывные снаряды.

Папирусный тростник, росший вдоль Нила, являлся основой для производства бумаги в Древнем Египте. Но связанные из тростника плотные пучки использовались также для строительства первых морских парусных судов. Такие суда создавались свыше 5000 лет назад.

Как на земле, так и в море основным оружием египтян были луки и стрелы для стрельбы на расстояние, копья, дубины, булавы мечи и легкие топорики из бронзы. Таран представлял собой выступающее вперед продолжение киля судна, имевшее, как правило, тяжелый бронзовый наконечник в виде головы животного.

Египетские кораблестроители создавали корпуса судов путем скрепления коротких планок в деревянными колышками. Между бортами корпусов закреплялись поперечные балки. На них укладывались палубные доски, и матросы вместе с отрядами лучников жили и работали на такой палубе. Соединения (швы) внешних досок законопачивались, их делали водонепроницаемыми, затыкая пропитанными маслом стеблями папирусного тростника.

Лишь более чем через 1300 лет после того, как похоронная барка фараона Хеопса была аккуратно разобрана на части и похоронена вместе с ним для использования в загробном мире, египтяне одержали свою первую победу в битве на море. В мемориальном храме Рамсеса III в Мединат-Хабу имеются рисунки, детально изображающие эту битву. На них показано, как египтяне разбивают флот «людей моря». Сражение происходило в устье реки Нил. Египтяне сумели выиграть его, протаранив и потопив несколько вражеских кораблей и взяв на абордаж остальные.

Древнегреческие корабли

«В бушующем море они не могли убрать вест, и из-за этого кормчим было еще труднее управлять судами. Афиняне атаковали, потопили один из адмиральских кораблей, а затем продолжали уничтожать все встречавшиеся им на пути суда».

Тацит. История Пелопоннесской войны.

Древние греки усовершенствовали боевые галеры и создали свои триремы, что означает «три весла». В течение периода ослабления Египта и его последующего захвата Персией в 525 г. до н.э. новой крупной морской силой стали финикийцы. Ими были созданы биремы, на которых устанавливалось по два ряда весел на каждом борту вместо одного ряда, применявшегося египтянами.

К 500 г. до н.э. греки добавили на эти суда третий ряд весел и создали более быстроходный грозный морской флот. Триремы выходили в патрульное плавание в море под парусами и патрулировали по нескольку сот километров, пока не обнаруживали неприятеля.

В этот момент мачты и паруса опускались, и за дело принимались гребцы, направляя трирему на таран вражеского судна с целью его потопления. В 480 г. до н.э. флот трирем Афин и Спарты успешно отразил нападение на Грецию Персии. В сражениях было потоплено свыше 200 персидских кораблей, в то время как греки потеряли менее 40 судов. Позже, во время Пелопоннесской войны между Афинами и Спартой (431-404 гг. до н.э.), происходило много морских битв между флотами трирем. Окончательную победу на море одержали спартанские триремы.

Над тараном с бронзовым наконечником возвышался изящно изогнутый форштевень. На носу было нарисовано «всевидящее око» — один из древнейших в истории мореплавания символов удачи. Считалось, что оно направляет корабль по верному пути и благополучно приводит его обратно в гавань. Такое «око» имеется на рисунках древнеегипетских кораблей (2400 г. до н. э.). И в наше время оно наносится на рыболовные суда многих стран.

На триремах находились тяжеловооруженные пехотинцы, которых называли гоплитами. Вооруженные копьями и мечами, они могли сражаться как на земле, так и на боевых кораблях в море.

Капитан триремы, называвшийся триерархом, командовал судном со своего места на корме. Рядом с ним находились воины и командиры, а перед ним — рулевой. Капитан постоянно следил, чтобы у гребцов оставались достаточно сил для наращивания скорости при таранной атаке.

На протяжении столетий учеными велись споры о том, как на самом деле была организована гребля на триремах. И лишь после создания копии триремы в 80-х гг. XX в. и ее компьютерного моделирования эта загадка была разрешена. Трирема приводилась в движение 170 гребцами, по 85 на каждом борту.

Весла 31 транита на верхнем ряду не соприкасались с веслами двух нижних рядов, так как опирались на выносные уключины (аутригеры) по бортам судна. Под ними находились 27 зигитов среднего ряда и 27 таламитов нижнего ряда.

Гребля на триреме требовала хороших навыков. Концы весел находились всего лишь в 30 сантиметрах друг от друга, и трудность этой работы состояла еще в том, что только гребцы верхнего ряда могли видеть воду.

Древнеримские корабли

«Команда корабля была похожа на армию. Мне сказали, что это судно может вместить столько зерна, что его хватит для всех жителей Афин на целый год. И все это богатство корабля находится в руках одного маленького старого человека, который управляет огромными рулями при помощи румпеля толщиной не более обычной палки».

Греческий писатель Лукиан написал эти слова в 150 г. до н.э. Он описывал древнеримский торговый корабль, стоявший в порту Афин, которые в то время входили в состав Римской империи. Такие корабли были прочны и хорошо подходили для морских плаваний.

На них перевозились различные грузы, а на самых крупных из них на корме имелись пассажирские каюты, в которых могли разместиться более 250 человек. В основном это были заключенные или рабы, закованные в кандалы и соединенные цепями. Так как эти суда редко плавали во время штормовых зимних месяцев, команда обычно спала на палубе.

На корме древнеримских торговых судов мелся высокий изогнутый ахтерштевень, который венчала грациозная голова лебедя или гуся. Как и на подобных кораблях более поздних веков, такое украшение было окрашено и позолочено.

Римская империя во многом зависела от морской торговли. Торговые флоты плавали по Средиземному морю, вдоль Атлантического побережья Испании и Франции, а также через пролив Ла-Манш.

Часто в грузовых трюмах древнеримских кораблей, перевозивших зерно, скапливалось огромное количество крыс. Они являлись переносчиками чумы и способствовали распространению этой болезни. Так, в 166 г. н.э. в Римской империи началась эпидемия чумы, завезенной с Ближнего Востока.

Продовольствие доставлялось в Рим и другие города по морю. Египет являлся важнейшим поставщиком кукурузы для Римской империи. Зерно перевозилось в мешках, а оливковое масло — в глиняных амфорах.

Преуспевающие торговцы и банкиры были самыми богатыми людьми в Римской империи. Многие из них заработали целые состояния, доставляя жизненно важные для империи грузы. Они жили в роскоши и имели огромную власть, так как даже императоры были вынуждены брать у них деньги в долг. Некоторые богатые торговцы становились Римскими императорами, используя свое богатство для получения поддержки воинов империи.

Из Африки и Ближнего Востока в крупные города империи доставлялись дикие животные, например пантеры и львы. Они переправлялись в амфитеатры для участия в развлекательных боях. В портах клетки с дикими животными разгружали рабы.

Торговый корабль II в. н.э. был длиной 55 метров, шириной 14 метров и высотой 13 метров от киля до палубы. Голова лебедя символизировала египетскую богиню Изиду, защитницу моряков, и часто украшала корабли. Корабль приводился в движение при помощи большого квадратного паруса.

Ганзейские коги

«Будучи опытными моряками и отличными стрелками, французы быстро подготовили свои корабли и пустили в авангард захваченный ими у англичан в том ж году ког «Кристофер» с большим отрядом генуэзских арбалетчиков на борту, которые должны были защищать корабль и не давать покоя англичанам».

Жан Фруассар. Хроники. 1340 год

Около 1250 г. в Европе появился новый вид судна. Его назвали «ког», хотя он имел много общего со строившимися ранее кораблями. Подобно ладье викингов, у кога был корпус клинкерного типа, одна мачта и квадратный парус. Но имелись и существенные отличия. У кога был прямой киль, грузовой трюм под палубой и шарнирный руль управления.

Эти корабли использовались в крупных городах Северной Германии, которые входили в состав торгового объединения, известного под названием Ганзейский союз. Вследствие этого их корабли часто называли ганзейскими когами. Данными судами европейские товары перевозились до начала XV в. Во время войн на них также перевозились войска, а два их «замка» служили боевыми платформами для лучников и арбалетчиков.

Рулевой кога управлял судном с помощью румпеля — деревянного бруса, закрепленного в верхней части руля. Этот способ был намного эффективней, чем управление рулевым веслом, и представлял значительный прогресс в конструировании кораблей.

В 1330 году английские дальнобойные лучники обеспечили победу в битве при Слайзе, знаменитом морском сражении с французским флотом. Они выпускали «тучи смертоносных стрел» с «замков» на корме и носу когов, заполненных солдатами.

Во время боя в море тихоходные коги не шли на таран. Вместо этого ког старались подвести ближе к вражескому кораблю, обстреливая его палубы из луков и арбалетов. Затем солдаты брали неприятельское судно на абордаж и захватывали его после рукопашной схватки. Иногда солдаты бросали по ветру тучи негашеной извести, ослепляя таким образом неприятеля, — тактика варварская, но эффективная. «Бои в море всегда более жестоки, чем на земле, так как отступление и бегство здесь невозможно, — писал Жан Фруассар в XIV в. — Каждый человек должен рисковать своей жизнью и надеяться на успех, полагаясь на свои храбрость и умение».

Массивные грузовые палубы кога позволяли устанавливать как минимум один брашпиль — ворот или лебедку — для поднятия тяжелых грузов. Он обычно устанавливался на палубе полуюта или на главной палубе. Брашпиль состоял из цилиндрического барабана с намотанными на него канатами. Его использовали для поднятия тяжелых рей или мачт, на которых крепились паруса, а также для загрузки и разгрузки трюма.

Боевые корабли XVII века

«Наше положение плачевно. Корабль наш сильно поврежден, приближается зима, запасы продовольствия заканчиваются и портятся, матросы болеют от несвежей воды и пищи, которая уже два месяца готовится в соленой воде».

Рапорт адмирала Роберта Блейка Оливеру Кромвелю. Август 1655 г.

С 1570 по 1620 г. самым мощным типом военных кораблей в мире стал галеон. Он был вооружен батареями орудий, установленных для бортового огня через порты, вырезанные в бортах судна. На протяжении последующих 50 лет галеон развился в двух- и трехпалубный военный корабль, несущий 100 и более орудий, водоизмещением свыше 2000 тонн и с командой численностью более 800 матросов и солдат. Эти крупные и красивые корабли представляли собой настоящие произведения искусства, сверкая позолотой и яркими красками. Однако, как видно из приведенного выше рапорта, жизнь на борту такого судна была очень суровой.

Командир имел полную власть на корабле, однако нередко он полагался на шкипера, более опытного и подготовленного морехода, командовавшего матросами. На борту судна находились также канониры, солдаты и мастера-ремесленники. Чистоту на галеоне должен был поддерживать юнга.

При сближении галеона с кораблем противника по его палубам открывался смертоносный огонь крупной картечью из легких вращающихся орудий, установленных на леерах. На более ранних галеонах находились отряды лучников. Хотя они в основном сражались на суше, но в случае необходимости также могли встать на защиту своего судна.

Преимущество корабля в бою зависело от того, насколько быстро можно было перезаряжать его орудия и вести огонь. После каждого выстрела дуло орудия нужно было прочистить от тлеющих остатков влажным банником, зарядить орудие порохом и ядром и выкатить его вперед. Самые тяжелые орудия обслуживались командами по 10 и более канониров.

В местах соединения секций матч устанавливались круглые платформы под названием «топы», которые облегчали работу матросов на высоте. Они также служили в качестве постов для впередсмотрящих и стрелков-снайперов.

Управлял кораблем рулевой с помощью рукоятки — гандшпуга. Так как гандшпуг находился ниже палубы, рулевой не мог видеть, куда направляется судно. Он должен был выполнять команды палубного офицера, которые выкрикивались ему через люк. Получив приказ командира на изменение курса, рулевой толкал гандшпуг в сторону, руль отклонялся, и корабль совершал поворот.

Большой королевский корабль «Кронан» флагманского типа был построен для демонстрации богатства и мощи короля и государства. Снаружи, даже вокруг орудийных портов, он был украшен богатой резьбой. Английский галеон «Хозяин морей», спущенный на воду в 1637 г., был покрыт таким количеством золотых пластин, что враги называли его «золотой дьявол». Тем не менее при хорошем уходе они служили дольше, чем современные военные корабли.

Флаги показывали, к какой стране относится судно и кто им командует. С 1650 г. флаги стали использовать для передачи сообщений другим судам того же флота.

Пароходы

«Может, показаться, что постоянный прогресс в результате соединения железа и пара был прогрессом неограниченным. Однако пример с пароходом «Грейт Истерн» напоминает о том, что за все приходится расплачиваться».

Энтони Бертон. Расцвет и упадок британскою судостроения.

К 30-м гг. XIX в. на парусных судах начали устанавливаться паровые двигатели для усиления их мощности в океанских плаваниях, однако они были способны пригашать на борт лишь небольшое количество угля. Британский инженер Исамбард Киндом Бранел, сконструировавший пароходы «Грейт Вестерн» (1837 г.) и «Грейт Бритен» (1843 г.), взялся за создание еще большего парохода из металла. Таковым стал «Грейт Истерн», который был способен принимать на борт количество угля, достаточное для плавания в Индию и Австралию. Он был спущен на воду в 1858 г.

Оснащенный парусами, гребными колесами и кормовым винтом, этот гигантский пароход был способен принять на борт 4000 пассажиров и 6000 тонн грузов. До 90-х гг. XIX в. он являлся самым крупным кораблем в мире, однако имел массу недостатков и оказался непригодным для пассажирских перевозок. Хотя «Грейт Истерн» успешно проложил первый телеграфный кабель через Атлантику в 1866 г., уже в 1888 г. он был отправлен на металлолом.

Пароход «Грейт Истерн» имел два огромных гребных колеса диаметром 17 метров каждое. Они добавляли почти 11 метров к общей ширине судна и при ходе под парусами становились мощными тормозами, резко снижавшими его скорость.

Каждое огромное гребное колесо «Грейт Истерна» приводилось в движение большим двухцилиндровым двигателем. Вибрирующие цилиндры приводили в движение гребные колеса через коленчатые валы, которые двигались по большому кругу. Вместе с массивным поршнем и шатуном каждый цилиндр был весом почти 30 тонн. Весь этот огромный двигатель с его неконтролируемыми вращающимися кривошипами и муфтами с самого начала оказался обременительным, опасным и чрезмерно шумным.

Массивный четырехлопастный гребной винт на корме был шириной 7 метров и весил свыше 36 тонн. Он приводился в движение четырехцилиндровым двигателем, расположенным в отдельном машинном отсеке. Каждый из цилиндров в случае необходимости мог работать независимо от других.

Единственным в мире кораблем, способным нести достаточное количество кабеля (4022 км, вес 4673 тонн) для укладки на морское дно через Атлантику от Ирландии до Ньюфаундленда, был «Грейт Истерн». Эта задача была выполнена в июле 1866 г.

Броненосцы

«Наша единственная надежда, наш единственный шанс на спасение — это Монитор».

Гидеон Уэллс, министр ВМФ США. 1862 г.

К концу 1830 г. для деревянных парусных кораблей возникла новая угроза — разрывные снаряды вместо ядер. Деревянные корабли были не способны выдержать такой обстрел. Требовалась бронированная защита, и в результате в 1860 г. французский и британский ВМФ создали новые военные корабли, защищенные броней, — броненосцы.

Первым из них был французский пароходный фрегат «Глуар», имевший бронированный «пояс» над ватерлинией. За ним последовал британский полностью бронированный «Уорриор», Во время Гражданской войны в Америке (1861-1865 г.) пароходные броненосцы впервые встретились в бою.

Южане построили «Мерримак», а северяне ответили строительством «Монитора» (показан ниже на рисунке) с вращающейся бронированной башней. Жизнь на этих кораблях была крайне тяжелой. В 1862 г. они провели между собой сражение у побережья штата Виргиния, расстреливая друг друга на близком расстоянии в течение 2 часов. Ни один из них не смог пробить броню другого, и сражение закончилось вничью. Так была открыта новая эра в стратегии морского боя.

Для поражения бронированных кораблей требовались бронебойные снаряды. «Мерримак» вступил в бой неподготовленным, он вел огонь не бронебойными, а разрывными снарядами. «Монитор» же стрелял уменьшенными пороховыми зарядами, поэтому большинство из них просто отекай шали от наклонной брони «Мерримака».

Всего за 4 месяца «Монитор» был построен и готов к спуску на воду в январе 1862 г. Многие специалисты сомневались, что он вообще сможет оставаться на плаву. Чтобы доказать свою правоту, конструктор этого корабля Джон Эриксон сам находился на палубе во время спуска «Монитора» на воду в Нью-Йорке.

Корпус «Уорриора» (1861 г.) имел изнутри бронированный пояс на тиковой древесине. У «Монитора» (1862 г.) был плоский корпус, расположенный глубоко в воде, что уменьшало возможность его поражения неприятелем. Броненосец «Баффель» (1868 г.) имел еще более укрепленный корпус с закругленным днищем, что позволяло ему легче справляться с морским волнением.

Орудийная башня «Монитора» имела в ширину 6 метров и в высоту 3 метра. Она была вращающейся, поэтому орудия могли вести огонь в любом направлении без поворота корабля в сторону цели. Однако орудийный расчет не имел возможности наружного наблюдения и часто допускал ошибки при вращении башни. Кроме того, отсутствовала система ведения в корректировки орудийного огня. Впоследствии была сделана неподвижной, а орудия -заправлялись на цель путем поворота судна.

Конструкция «Монитора» позволяла выдерживать попадания снарядов того времени, и самому поражать вражеские корабли. Его корпус состоял из двух частей: подводная часть была длиной 38 метров, бронированная надводная часть корпуса из тикового дерева — 52 метров.

Два орудия «Монитора» имели стволы диаметром по 28 см. Огонь из них велся 60-килограммовыми снарядами на расстояние около 2 км. Однако до сражения 1862 г. они не были проверены на полную мощь. Канонирам отдали приказ использовать заряды половинной мощности. У «Мерримака» было десять орудий: по четыре на каждом борту и по одному на носу и корме.

Наибольшей опасности подвергались те члены обоих экипажей, которые во время артиллерийского обстрела находились вблизи броневой обшивки.

Металлические листы броненосцев соединялись заклепками, что было новым методом в судостроении. Раскаленные заклепки вставлялись в просверленные в листах отверстия и расклепывались молотком. Орудийная башня «Монитора» состояла из восьми склепанных слоев железных листов толщиной 2,5 см.

Боевые корабли первой мировой войны

«Как только германские корабли стали один за другим появляться из тумана, все британские линейные корабли, имевшие перед собой чистое пространство, открыли по ним смертоносный огонь. Германский адмирал, знаменитый фон Кёнигс, увидел огненные вспышки по всему горизонту, насколько хватало взгляда. На немецкие корабли обрушился шквал снарядов».

Уинстон Черчилль. Мировой кризис.

В начале XX в. большую опасность для линейных кораблей стали представлять торпеды, выпускавшиеся с быстроходных судов. В результате в 1906 г. появился британский «Дредноут», вооруженный десятью тяжелыми орудиями и способный двигаться быстрее любого другого линкора. Военно-морские флоты других стран также начали строить подобные корабли, и в начале первой мировой войны у Великобритании было 20 судов класса «Дредноут», а у Германш — 14. Между этими двумя военными флотами произошло только одно морское сражение — Ютландская битва в 1916 г. Исход ее остался неопределенным: британский флот понес больше потерь в живой силе и потерял больше кораблей по водоизмещению, а меньший германский флот отступил на свои базы и больше никогда не предпринимал попыток выйти на другое сражение.

К 1880 г. прогресс в развитии паровых двигателей привел к тому, что военным кораблям больше не требовались мачты и паруса. Линейные корабли стали крупными, тяжело бронированными пароходами с мощными дальнобойными орудиями. Это были орудия с затворным механизмом, т. е. снаряды заряжались в них с казенной части. Таким образом, орудийный расчет мог вести огонь изнутри бронированной башни.

Входе первой мировой войны для передачи сигналов продолжали использовать флаги. Они применялись д ля передачи сообщений между боевыми кораблями и для направления маневров флота. Каждым флагом обозначалась буква или зашифрованное слово.

Снаряды и пороховые заряды подавались в орудийную башню снизу, из погреба боеприпасов, размещенного под ватерлинией. Двое канониров заряжали орудие, а двое других держали наготове следующие заряд и снаряд. Все заряжающие носили длинные перчатки и капюшоны для защиты кожи от огневой вспышки при выстреле из орудия. «Дредноут» мог давать залп из восьми орудий. Это означало, что восемь из его десяти крупных орудий могли одновременно стрелять в одном и том же направлении.

Матросы должны были также хорошо владеть стрелковым оружием, поэтому с ними регулярно проводились учебные стрельбы. Хотя крупные дальнобойные орудия боевых кораблей не позволяли другим кораблям приблизиться к ним на расстояние ружейного выстрела, тем не менее матросы должны были уметь в случае необходимости воевать и на суше.

Радиосвязь — важнейшая новая технология в годы первой мировой войны. Она позволила адмиралтействам и правительствам поддерживать беспроводную связь со своими флотами в море и прослушивать радиосообщения своих противников. Вначале сообщения по радио передавались азбукой Морзе (буквы алфавита обозначались точками и тире), однако позже была изобретена система для голосовых сообщений.

Хотя новые мощные газотурбинные двигатели придавали дредноутам первой мировой войны высокую скорость, их котлы нагревались углем. Самые крупные линейные корабли принимали в свои бункеры, расположенные по бортам, свыше 3650 тонн этого топлива.

Тяжелую и неприятную работу выполняли кочегары машинного отделения, которым приходилось не только поддерживать огонь в топках, но и перекладывать уголь в бункерах так, чтобы корабль сохранял ровное положение на воде. После загрузки угля весь корабль покрывался черным щебнем и пылью.

Пассажирские лайнеры 30-х годов XX века

«Вероятно, комфортабельные трансатлантические лайнеры 20-х и 30-х гг. XX в. предоставляли своим пассажирам самое роскошное обслуживание в мире. Меню в ресторанах составляло 10 страниц и включало блюда со всех концов мира стены были украшены произведениями искусства, публику развлекали оркестры, на борту имелись спортивные залы и бассейны…»

Ч. С. Форестер. Корабли.

С 80-х гг. XIX в. вплоть до появления недорогих авиарейсов в 1960 г. самым быстрым и комфортабельным средством пересечения Атлантики являлись пассажирские лайнеры. Крупные лайнеры Европы и Америки соревновались за приз «Голубая лента Атлантики», присуждавшийся за самое быстрое пересечение этого океана.

Роскошь, комфорт и обслуживание для пассажиров первого класса были лучшими в мире. Даже наименее состоятельным пассажирам третьего класса, отправлявшимся в Америку в поисках лучшей жизни, предоставлялись такие удобства, в которых они раньше никогда не жили. В 30-х гг. самыми крупными и быстроходными лайнерами своего времени были французская «Нормандия» и британская «Куин Мэри».

Свое праздничное настроение и волнение при отплытии пассажиры обычно выражали тем, что бросали с пароходов на пристань бумажный серпантин. Это было символом прощания с берегом.