Подземные воды – это воды, которые находятся в толще горных пород верхней части земной коры в виде газа, жидкости или твердого вещества. Для их возникновения необходимы поступление атмосферных осадков на поверхность суши и способность горных пород пропускать воду.

Дождь просачивается в эти участки сразу, а снег – только после его таяния. Доступ воды в породы обеспечивается за счет наличия в них пор, трещин и пустот. Хорошо пропускают жидкость пески, особенно крупнозернистые. Не пропускает ее гранит, если в нем нет трещин. Плохо пропускает ее глина.

Выходы ПВ на поверхность земли называются источниками. К ним относятся родники и ключи. Такую воду часто используют в качестве питьевой.

Подземные характеризуются по-разному в зависимости от уровня залегания, химического состава, температуры и т.д.

Классификация воды по типу расположения

Все воды, которые протекают на Земле, делятся на поверхностные (морские, озерные, речные и др.) и подземные. В отличие от первых, вторые более защищены от заражения и загрязнения, менее подвержены изменениям уровня воды, занимают в совокупности большую территорию.

Устройство котлована. Водопонижение иглофильтрами.

Подземные воды активно расходуются человеком. В ряде европейских стран они являются главным источником водоснабжения. Но пополняются запасы подземных вод медленно. Кроме того, они подвергаются загрязнениям. Поэтому сейчас актуален вопрос об охране подземных вод.

Виды подземных вод

Существует несколько классификаций подземных вод по разным критериям:

- по уровню залегания они делятся на почвенные, грунтовые, межпластовые, артезианские, минеральные;

- в зависимости от залегания и состава пустот водовмещающих пород – поровые, трещинные (жильные), карстовые (трещинно-карстовые);

- по уровню минерализации (количеству солей в составе) – пресные (до 1 г/л растворенных веществ), солоноватые (1-10 г/л), соленые (10-50 г/л), рассолы (больше 50 г/л);

- по температуре – холодные (ниже 20 ⁰C), теплые (21-37 ⁰C), горячие (38-42 ⁰C), очень горячие (термы) – 43 ⁰C и выше.

Почвенные подземные воды размещены в самом верхнем слое земной коры на относительно небольшой глубине (до 1 м). Они находятся между частицами почвы. Эту воду нельзя пить, но она может использоваться для сельскохозяйственных нужд (для орошения сада).

Грунтовые воды – это следующий по глубине залегания слой подземных вод. Они пригодны для питья, но подвержены загрязнениям. Уровень таких вод зависит от времени года: жарким летом он падает, а весной – повышается.

Межпластовые воды расположены между водоупорными слоями горных пород. Уровень воды в них более стабилен, а сама жидкость более чистая по сравнению с предыдущим видом.

Артезианские воды располагаются на большой глубине: от поверхности земли их отделяет как минимум 100 м. Такая вода в большей мере подходит для питья. Артезианские воды являются одним из важнейших полезных ископаемых на Земле. Для их добычи обычно бурят скважины.

Подземные воды

Минеральные воды проходят в горных водоупорных слоях под давлением, имеют естественную газацию. Они являются лечебными за счет наличия в их составе минеральных солей и полезных веществ и применяются в медицине.

Состав подземных вод

В составе подземных вод есть несколько десятков химических элементов. В них много калия, натрия, кальция, магния, железа, хлора, серы, кремния и др. Кроме того, в их составе есть газы (углекислый, кислород, азот, ацетилен).

Слишком большие показатели солей в воде оказывают негативное влияние на женское здоровье, а жесткая вода вызывает болезни гинекологического характера у представительниц слабого пола.

Вследствие высокой концентрации кальция в воде, превышающей количество магния, увеличивается частота болезней пищеварительных органов. Также вредит ЖКТ избыток меди и солей цинка.

Одним из самых опасных элементов в воде является свинец: он вызывает интоксикацию.

Деятельность подземных вод

Подземные воды взаимодействуют с горными породами. В ходе этого протекают различные химические процессы. ПВ способны растворять вещества, образовывать новые соединения, участвовать в процессе изменения горных пород, окислять, выщелачивать, переносить различные вещества.

Подземные воды также являются «участниками» суффозии. Этот процесс заключается в том, что они выносят из горных пород растворенные вещества и минеральные частицы небольших размеров. Суффозия обычно возникает на склонах долин, в оврагах, а также часто способствует образованию оползней.

Запасы подземных вод

Запасы подземных вод – это количество гравитационной воды, находящейся в порах, пустотах и трещинах водоносных горизонтов горных пород.

Они бывают нескольких видов:

- геологические (занимают поровое пространство в литосфере);

- общие (суммарные запасы подземных вод);

- вековые (представляют собой часть геологического запаса);

- возобновляемые (активные, динамические) – они пополняются ежегодно, равны естественному расходу;

- эксплуатационные – часть запасов, которая может быть получена с помощью наиболее рациональных методов извлечения без ухудшения эксплуатационного режима и качества воды в течение амортизационного срока службы водозаборного сооружения;

- невозобновляемые;

- регулировочные;

- упругие (высвобождаются при вскрытии водоносного пласта и снижении давления в нем при откачке вод).

Роль подземных вод в жизни людей

Подземные воды играют большую роль в жизни человека, так как являются источником пресной воды, без которой жизнь людей невозможна. Кроме того, они обеспечивают влагой и питанием растения и принимают участие в образовании рельефов. Без ПВ Земля не сможет нормально функционировать.

Эти воды не только позволяют людям иметь доступ к пресной воде, но и служат для коммунальных нужд. Термальные воды, например, используют для отопления и подачи горячего водоснабжения. Кроме того, подземные воды применяют для орошения земли в сельском хозяйстве.

Большую роль для человека имеет минеральная вода, которую используют в целебных целях. В некоторых городах России есть специальные санатории, в которых питье такой воды является частью оздоровительного процесса.

Использование подземных вод

Подземные воды применяют в качестве питьевой воды, а также для промышленных и сельскохозяйственных нужд. В коммунальном хозяйстве России они играют значительную роль: доля подземных вод в системе водоснабжения для РФ составляет около 46 %.

Используются также термальные воды. Из них получают химические вещества (йод, борную кислоту, различные металлы). Тепловая энергия подземных вод применяется для обогрева зданий, теплиц, для получения электроэнергии.

Кроме того, на территории России существует несколько термальных источников, которые являются популярными среди туристов. За счет наличия в воде минеральных солей она благотворно влияет на человеческий организм. На такие источники люди приезжают в надежде получить исцеление от разных болезней.

С использованием подземных вод в России связаны некоторые проблемы:

- ПВ распределены на территории страны неравномерно;

- население в разной мере обеспечено ее запасами;

- объем ресурсов недостаточно изучен в районах с большим дефицитом питьевой воды;

- существует необходимость в перераспределении забираемых подземных вод между субъектами РФ;

- промышленность нуждается во внедрении водосберегающих технологий и сокращении потери воды (это также актуально для ЖКХ);

- вызывает опасения рост доли ПВ в общем объеме хозяйственного питьевого водоснабжения.

Добыча подземных вод

Первым этапом в добыче подземных вод являются геологоразведочные работы, в ходе которых специалисты ведут поиск ПВ, принимают решения о значимости месторождения, подготавливают его для последующей добычи. Кроме того, подсчитываются запасы воды в недрах.

В РФ существует несколько законов, согласно которым подземные воды принадлежат государству. При этом есть специальные лицензии на добычу ПВ:

- лицензия на право пользования недрами для геологического изучения недр – дает право на поиск и оценку месторождения ПВ;

- лицензия на добычу ПВ – дает право выкачивать их из земных недр. Ее достаточно иметь, если объем добычи не превышает 100 м 3 в сутки.

Лицензия не нужна, если вода используется для личных нужд (не для предпринимательской деятельности).

Загрязнение подземных вод

Под загрязнение подземных вод понимается изменение физико-химических и биологических характеристик воды, которое ведет к ухудшению ее качества и делает ее частично или полностью непригодной к употреблению.

Основные загрязняющие вещества появляются в ПВ в результате техногенного воздействия. К ним относятся соединения азота (нитраты, нитриты, аммиак и аммоний), нефтепродукты, сульфаты и хлориды, тяжелые металлы и фенолы.

Загрязнения подземных вод бывают:

- биологическими;

- химическими;

- тепловыми;

- радиоактивными.

Биологические загрязнения ПВ возникают из-за того, что в воду поступают болезнетворные микроорганизмы, которые являются опасными для человеческого организма. «Виновниками» такого загрязнения являются выгребные ямы, скважины и колодцы, зоны фильтрации, скотные дворы и др.

Источниками химических загрязнений ПВ являются стоки и твердые отходы промпредприятий. Эти вещества могут иметь органическую или неорганическую природу. Тяжелые и токсичные металлы, которые загрязняют ПВ, – железо, медь, цинк, ртуть, свинец и др.

Химическому загрязнению подвержены особенно грунтовые воды. В них вредные вещества проникают через зоны аэрации, а также при сбросе жидких и твердых загрязнений в колодцы и скважины. На сельскохозяйственных территориях загрязнения образуются из-за использования химудобрений и ядохимикатов.

Тепловые загрязнения связаны с увеличением температуры подземных вод. Это происходит из-за воздействия речных и озерных вод с более высокой температурой и сброса отработанных тепловых технологических сточных вод в колодцы и скважины.

Радиоактивные загрязнения ПВ – последствия пробных взрывов водородных, атомных, нейтронных бомб. Кроме того, они возникают из-за деятельности различных производств, связанной с изготовлением ядерных реакторов, оружия или использующих радиоактивные вещества.

Еще одним возможным источником загрязнений ПВ являются атомные электростанции. На состояние вод влияют также утечки с предприятий, где производят ядерное топливо. Природные источники подобных загрязнений – урановые руды и другие породы, которые обладают радиоактивными свойствами (пегматиты, граниты и др.).

В последнее время часто наблюдается загрязнение подземных вод – это связано с закачкой жидких отходов в глубины литосферы, инфильтрацией загрязнителей с поверхности земли.

Водные ресурсы относятся к незаменимым и дефицитным, поэтому их охрана очень важна.

Охрана подземных вод

Под охраной подземных вод понимается система мер, которые нацелены на предотвращение и ликвидацию негативных последствий загрязнения и истощения вод, на сохранение их в таком качестве и количестве, которое делает возможным их применение для хозяйственных нужд страны.

Источник: karatu.ru

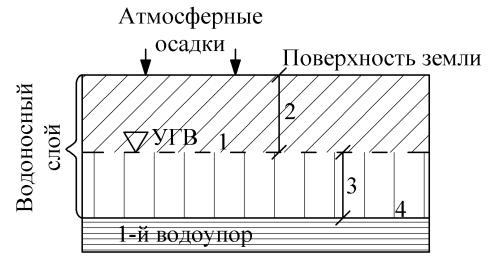

Грунтовая вода

Поверхность слоя грунтовой воды называется зеркалом. Это зеркало в какой-то мере отвечает рельефу данной местности. Зеркало в разрезе, именуется уровнем грунтовой воды (УГВ) и на чертеже обозначается знаком перевернутого треугольника. Глубина залегания грунтовых вод от поверхности земли колеблется от 0 до 50 м и более.

Ноль метров указывает, что зеркало соприкасается с поверхностью земли. Грунтовая вода лежит на поверхности водоупора, которая называется ложем. Расстояние между уровнем и ложем характеризует мощность слоя грунтовой воды, которая бывает от нескольких сантиметров до многих метров.

Глубины залегания и мощности слоёв грунтовых вод находятся в зависимости от климата и геологического строения данной местности.

| Зональность грунтовых вод – это закономерное изменение глубин залегания, количества и качества грунтовых вод в связи с зональностью климата и ландшафта. |

В европейской части России зоны с характерными природными условиями простираются в направлении с северо-запада на юго-восток, а в азиатской части – севера на юг (с различными отклонениями в зависимости от местных условий). В этих направлениях уменьшается количество атмосферных осадков, повышается сухость воздуха и в связи с этим увеличивается глубина залегания грунтовых вод и их минерализация.

Кроме зональных вод имеются азональные воды, не связанные с зональностью климата. К таким водам относятся грунтовые воды пойм речных долин, воды трещин скальных пород, карстовых районов, болот, солончаков, сельскохозяйственных орошаемых районов и вечной мерзлоты. Дадим некоторым из них краткую характеристику.

| Трещинные воды – циркулируют в трещинах горных пород, образуя единую гидравлическую систему. |

В зависимости от условий залегания они бывают, как грунтовыми, так и межпластовыми.

| Трещинно-грунтовые воды развиты в верхней зоне земной коры (до глубины 80-100 м), сложенной скальными и полускальными породами, питаются атмосферными водами, имеют большие колебания уровней во времени. |

Водоупором этих вод являются монолитные скальные массивы. В большинстве случаев это пресные воды гидрокарбонатно-кальциевого состава.

| Карстовые воды циркулируют по трещинам и пустотам в массивах известняков, гипсов, солей и мергелей. |

Количество этих вод определяется степенью развития карстовых пустот, отличаются интенсивным движением, особенно в верхней части карстовых массивов, непостоянством химического состава.

Грунтовые воды вечной мерзлоты.

В вечной (многолетней) мерзлоте содержится два вида вод: 1) надмерзлотные (грунтовые воды) и 2) межмерзлотные и подмерзлотные (межпластовые).

| Надмерзлотные воды – это безнапорные водоносные горизонты типа верховодок и грунтовых вод, которые располагаются в верхней части вечномёрзлой толщи в так называемом деятельном слое. |

Водоупором для них служит собственно вечная мерзлота. Питание эти воды получают за счёт атмосферных осадков, таяния снега и льда.

Воды деятельного слоя зимой промерзают, летом оттаивают и могут использоваться для водоснабжения, но количество их бывает незначительным и качество не всегда бывает хорошим. Лучшими качествами обладают надмерзлотные воды участков таликов, которые зимой не замерзают. Вода на этих участках имеет постоянный сток, пресная и очень холодная (до 0,5 о С). Она может активно использоваться для водоснабжения.

| Межпластовая вода. Эта вода заключена в водоносных горизонтах, расположенных между двух водоупоров. |

В количественном отношении её гораздо больше, чем грунтовой воды, однако она, как правило, залегает на значительных глубинах и в зону влияния зданий и сооружений попадает редко. Межпластовая вода в земной коре может быть безнапорной и напорной.

Безнапорные межпластовые воды встречаются редко. Они связаны с горизонтальным залеганием водоносных горизонтов, заполненных водой частично или полностью.

Напорные (артезианские) воды обязаны своим происхождением синклинальному (вогнутому) или моноклинальному (наклонному) характеру залегания водоносных слоёв. В этом случае отдельные части водоносного горизонта располагаются на различных высотных отметках, что и создаёт напор подземных вод.

Геологические структуры синклинального типа, содержащие один или несколько напорных водоносных горизонтов и занимающие значительные площади, называют артезианскими бассейнами. Так, Московский артезианский бассейн включает в себя 15 водоносных горизонтов и занимает площадь около 500 тысяч км 2 . При моноклинальном залегании водоносных слоёв образуется артезианский склон.

Влияние различных видов подземных вод (верховодки, грунтовых и межпластовых вод) на условия возведения и дальнейшую эксплуатацию различных инженерных сооружений различно.

Верховодки, прежде всего, влияют на свойства горных пород и могут вызывать специфические процессы и явления в грунтах, такие, например, как набухание и морозное пучение.

Влияние грунтовых вод более многообразно в силу их более широкого распространения и постоянного присутствия в горных породах. С ними связано не только изменение свойств грунтов, но и многочисленные отрицательные процессы и явления, о которых будет сказано ниже.

| Межпластовые подземные воды, на первый взгляд, в меньшей степени влияют на условия возведения и эксплуатации инженерных сооружений. Однако, если эти воды залегают относительно неглубоко, то могут быть вскрыты выемками или котлованами различных сооружений и в этом случае могут вызвать проблемы, значительно превышающие трудности, связанные с верховодками или грунтовыми водами. В частности, даже сравнительно глубокозалегающие напорные межпластовые воды являются, по существу, основным препятствием при возведении и эксплуатации подземных сооружений. |

Глава 8. Закономерности движения подземных вод.

Глава 8. Закономерности движения подземных вод.

| Гравитационная вода, заключённая в порах и пустотах горных пород передвигается в них под действием силы тяжести по определенным законам, обусловленным физическим состоянием самой воды, разностью уровней (напоров) в разных точках потока, свойствами горных пород, размерами пустот. Закономерности этого движения и их прикладные аспекты изучаются одним из разделов гидрогеологии – динамикой подземных вод. Основные положения этого раздела науки о подземных водах следует знать и учитывать при решении вопросов, связанных, прежде всего, с понижением уровня подземных вод или их полным отводом от различных сооружений, а также при планировании водоснабжения. |

Следует отметить, что подземные воды в горных породах могут передвигаться, как путём инфильтрации, так и фильтрации.

| Инфильтрация – нисходящее движение свободной (гравитационной) подземной воды в ненасыщенных ею горных породах по порам и трещинам. |

Таким образом, при инфильтрации передвижение воды происходит при частичном заполнении пор пород водой или водяными парами. Это типично для зоны аэрации.

| Фильтрация – движение подземных вод, других жидкостей, а также газов сквозь пористые или трещиноватые горные породы. |

Причём, при фильтрации движение воды происходит при полном заполнении пор (или трещин) водой. Это создает фильтрационный поток. Фильтрационные потоки по характеру движения воды подчиняются двум законам – ламинарному и турбулентному. При ламинарном движении воды передвигаются в виде параллельных струй.

Это движение свойственно водам, перемещающимся в песках, супесях и суглинках. Движение воды в виде вихревых струй происходит по турбулентному закону. Такое движение типично для течения вод в галечниках, по большим трещинам и пустотам скальных пород.

При решении вопросов движения грунтовых вод следует сказать, что движение может быть установившимся и неустановившимся. При установившемся движении все элементы фильтрационного потока (направление, скорость и др.) практически не изменяются во времени. При неустановившемсяпотоке эти основные элементы во времени колеблются, т.е. движение имеет переменный характер. Это связано с неравномерной инфильтрацией атмосферных осадков, искусственной откачкой вод и т.д.

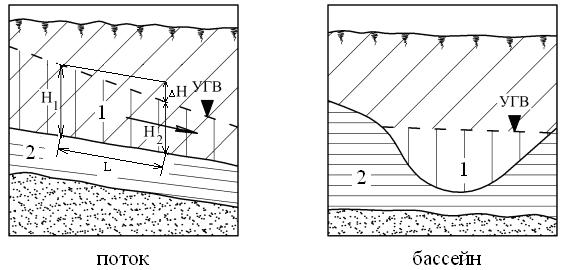

Движение потока безнапорных подземных вод осуществляется за счёт разности гидравлических уровней, т.е. от мест более высоких к местам более низких уровней. Это можно видеть на рис. 37, где ?Н = Н1 — Н2. отношение величины ?Н к длине пути фильтрации L называется гидравлическим уклоном (или гидравлическим градиентом J), т.е. J = ?H/L.

Гидравлический градиент – Частное от деления разности напоров в двух точках, расположенных по направлению течения, на длину пути фильтрации

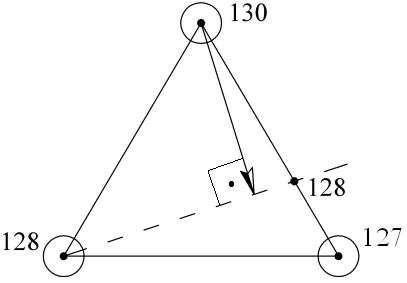

Рис. 37. Формы залегания грунтовых вод:

1 – грунтовые воды, 2 – водоупор.

При ламинарном движении потока количество подземных вод, протекающее (фильтрующееся) через поперечное сечение породы в единицу времени, прямо пропорционально гидравлическому (напорному) градиенту, площади поперечного сечения потока и зависит от коэффициента фильтрации. Математически эта зависимость выражается формулой:

где Q – расход воды или количество фильтрующейся воды в единицу времени, м 3 /сут; Кф – коэффициент фильтрации, м/сут, F – площадь поперечного сечения потока воды, м 2 ; ?Н разность уровней, м, L – длина пути фильтрации воды, м.

Приведённая зависимость получила название основного закона фильтрации или закона Дарси, названного так по имени французского инженера, впервые сформулировавшего её в 1856 г.

Вместе с тем, если принять площадь поперечного сечения потока подземных вод равной единице, т.е. разделить обе части равенства на величину площади (F), то мы получим величину удельного расхода воды:

При этом, величина q имеет двойной физический смысл – удельный расход и одновременно скорость фильтрации воды через данную породу. Следовательно, закон Дарси можно выразить формулой:

где: Vф – скорость фильтрации или приведённая скорость.

Нетрудно видеть, что если Vф представляет собой величину скорости, а величина J безразмерна, то Vф и kф имеют одинаковую размерность – размерность скорости (см/сек, м/сутки и т.д.), а величина коэффициента фильтрации (Кф) будет численно равна величине скорости фильтрации (Vф) при гидравлическом градиенте (J) равном единице.

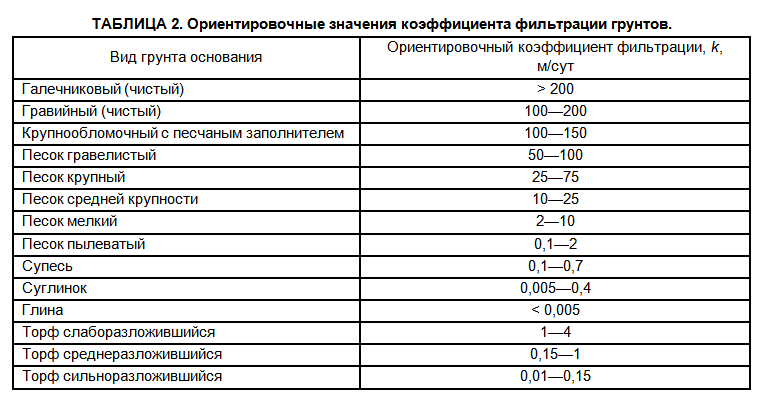

| Коэффициент фильтрации является одним из важнейших показателей для грунтов, используемых в строительстве. Он определяет водопроницаемость грунтов и, следовательно, их дренирующую способность. По величине Кф породы разделяют: 1) на высоководопроницаемые (более 1 м/сут) – галечники, гравий, пески, трещиноватые породы и др.; 2) слабопроницаемые (1-0,001 м/сут) – глинистые пески, торф, пористые известняки, суглинки и др. и 3) непроницаемые (меньше 0,001 м/сут) – глины, мёрзлые породы, массивные скальные породы и др. |

Величина Кф в породах определяется в грунтоведческих лабораториях с помощью приборов, может также устанавливаться в полевых условиях в массивах ненарушенных грунтов. В таблице 13 приводятся ориентировочные значения коэффициента фильтрации в различных горных породах.

Коэффициент фильтрации, по существу, является численным выражением скорости фильтрации, которая характерна для той или иной породы. Однако не следует смешивать скорость фильтрации со скоростью движения частиц воды в горных породах. Первую иногда называют кажущейся или приведённой скоростью, а вторую действительной или истинной скоростью. Среднюю скорость движения частиц воды можно получить, если расход воды отнести не к площади сечения потока подземных вод, а к сумме площадей отверстий (пор), по которым движется вода в породе, т.е. к пористости породы:

где пористость (n) выражается не в процентах, а в долях единицы.

Для установления границ применимости закона Дарси используется также понятие критической скорости фильтрации. Критическая скорость (Vкр) – скорость при которой движение воды от ламинарного переходит в турбулентное и закон Дарси перестаёт действовать.

Закономерность турбулентного движения воды выражается формулой Шези:

где: V – средняя скорость движения воды, см/сек,

C – коэффициент Шези, зависящий от шероховатости стенок и некоторых других условий;

Rr – гидравлический радиус, равный площади сечения потока, поделенной на смоченный периметр, см;

I – гидравлический градиент(гидравлический уклон).

| По данным Г.Н. Каменского, линейный закон фильтрации (закон Дарси) справедлив при действительной средней скорости движения подземных вод до 1000 м/сут или при скорости фильтрации до 400 м/сут. Эти величины значительно превышают скорости естественных потоков подземных вод в супесях, песках и даже крупнообломочных породах и могут встречаться только в крупных трещинах и пустотах. В связи с этим в современной теории движения подземных вод, как правило, рассматривается только ламинарная (линейная) фильтрация. В подавляющем большинстве случаев строители и эксплуатационники сталкиваются с ламинарной фильтрацией в грунтовых водоносных горизонтах, т.е. с грунтовыми водами, которые имеют свои характерные черты и особенности. |

Так, форма залегания грунтовых вод практически ограничивается двумя видами. Это грунтовый поток и грунтовый бассейн (рис.37). В грунтовом потоке происходит определённая фильтрация воды, а в грунтовом бассейне вода находится в практически неподвижном состоянии.

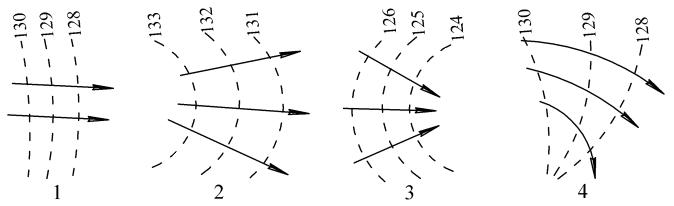

Направление движения потоков грунтовых вод зависит от местных геологических условий, рельефа местности и других факторов. Направление и характер движений необходимо знать при устройстве дренажей и для водоснабжения. Потоки (рис. 38) бывают плоские (1), радиальные расходящиеся (2), радиальные сходящиеся (3) и криволинейные (4). При определении направления потоков следует помнить, что установленное направление может отвечать только сравнительно ограниченной территории (или участка).

Рис. 38. Формы потоков грунтовых вод

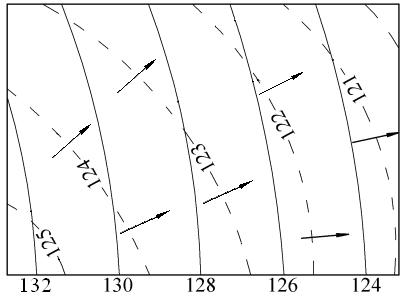

| Направление потока можно установить по карте гидроизогипс. Эта карта характеризует поверхность (зеркало) слоя воды, т.е. рельеф зеркала. Гидроизгипсами называют линии, соединяющие точки с одинаковыми абсолютными отметками уровней зеркала безнапорных подземных вод. |

Для построения карты выполняют буровые скважины, замеряют в них уровни грунтовой воды. Полученные абсолютные отметки методом интерполяции соединяют в линии, т.е. в гидроизогипсы.

Карты гидроизогипс совмещают с топографическими картами. Это видно на рис. 39, где показаны горизонтали (сплошные линии) и гидроизогипсы (пунктирные линии). По такой карте можно установить направление и скорость движения потоков грунтовых вод, а также глубину их залегания по разности отметок горизонталей и гидроизогипс.

Рис. 39. Карта гидроизогипс

| Карты гидроизогипс позволяют установить характер связи грунтовых вод с поверхностными водами (рек, водохранилищ и т.д.). Они необходимы при проектировании водозаборов, в борьбе с процессом подтопления и др. |

Более точное направление движения грунтовых вод для отдельного участка можно получить по трём буровым скважинам (рис. 40), в которых определяют абсолютные высотные отметки грунтовой воды. Перпендикуляр, показанный на рисунке, отвечает направлению потока. Иногда применяют метод красителей. Для этого надо иметь несколько скважин.

В центральную скважину вводят краситель, и появление красителя в одной из скважин указывает направление потока воды.

Рис. 40. Определение направления потока грунтовой воды по трём буровым скважинам

Источник: studopedia.ru

Грунтовые подземные воды: как правильно определить уровень

Самые большие запасы воды на земле, которые могут находиться не только в жидком состоянии, но так же в виде льда и пара, приходятся на подземные и грунтовые воды. Они либо циркулируют свободно по трещинам в пластах залегающих пород, либо находятся связанном состоянии.

Далее мы расскажем, как они образуются, в каких породах залегают, и по каким признакам классифицируются. Вашему вниманию так же будет предложено видео в этой статье, из которого вы узнаете, как использовать в строительстве карту грунтов и подземных вод.

Водопроницаемость пород

Все залегающие в земной коре породы, в соответствии с тем, как они взаимодействуют с водой, делят на три основных группы. К первой группе относят водопроницаемые грунты, которые, в зависимости от степени проницаемости, могут подразделяться на однородные, и полупроницаемые.

Понятно, что сквозь толщу однородной породы вода просачивается быстрее всего. Характерным примером такого грунта, является крупнозернистый песок, галечник, гравий. К полупроницаемым породам можно отнести супеси, суглинки, лёссы, и биогенные грунты (торфы, сапропели).

Есть такое понятие, как влагоёмкость – это объём воды, который способен впитать в себя тот или иной материал. Так вот водопроницаемые грунты могут быть как влагоёмкими, так и вообще не впитывать воду. Взять, к примеру, галечник – он свободно пропускает воду, не насыщаясь ею. А вот торф способен впитать до полутонны воды на 1м3.

Что такое водоупорность пластов

Во второй группе находятся водонепроницаемые породы, которые либо плохо пропускают воду, либо не дают ей ходу совсем. Сюда относятся крупнообломочные и слежавшиеся осадочные грунты и глины. Если эти они и пропускают влагу, то только при наличии в теле пласта трещин.

Обратите внимание! Степень проницаемости данных пород зависит не от свойств самого грунта, а от его физического состояния. Если пласт непроницаемого грунта, находится под водопроницаемым слоем, то его именуют водоупорным. Благодаря свойствам пласта задерживать воду, она имеет возможность накапливаться, в результате чего образуются водоносные горизонты.

- В равнинных местностях, грунты которых сложились за счёт горных осадочных пород, водоносные и водоупорные пласты чаще всего чередуются. Это позволяет человеку строить колодцы и бурить скважины, вода в которых удерживается на постоянном уровне только за счёт водонепроницаемых пластов под ними.

- К третьей категории относятся породы, которые растворяются в воде: известняк, гипс, поваренная соль и калий. Там, где грунтовые и подземные воды их растворяют, в пластах образуются карстовые пустоты: воронки, пещеры, шахты. Так как вода в грунте залегает слоями, то её условно можно разделить на три разновидности.

В верхнем горизонте, который может простираться от 25-метровой до 350-метровой отметки, находятся пресные воды. На уровне, считающемся средним, который располагается на глубине не менее 50м – а максимум это может быть 600м, залегают минеральные воды.

Ну а в нижнем горизонте, на отметках от 400м до 3км, вода настолько сильно минерализована, что наиболее уместно было бы сравнить её с рассолом.

Условия залегания вод под землёй

Так как уровни, и, соответственно, условия залегания вод под землёй совершенно разные, они имеют определённую классификацию.

Есть почвенные воды, которыми верхний слой грунта насыщается после дождя или таяния снега – скорее это даже не вода, а мокрая земля. Эта влага, просто необходима для растений, и там, где её катастрофически не хватает, местность превращается в пустыню.

Воды почвенные и верховодка

Далее идёт верховодка (см. Грунтовые воды и верховодка: в чем отличие). Это небольшие очаги с нестабильным количеством воды, пополняемые исключительно за счёт почвенной влаги. Даже в течение одного года, верховодка может наполняться, а потом полностью исчезать, что происходит, когда выпадает мало дождей. Верховодка – это, конечно, ещё не грунтовая вода, но хозяевам частных домов тоже может испортить немало крови.

- Вот почему тем, кто строит своими руками, очень важно правильно установить отметку залегания воды, и сделать это именно тогда, когда выпадает наибольшее количество осадков (весна, осень). Процесс довольно прост, и на нашем сайте найдётся не одна инструкция по определению УГВ (см. Как узнать уровень грунтовых вод на участке: инструкция).

- Почвенные воды и верховодка являются первой зоной аэрации грунта. Под ними находятся те самые грунтовые подземные воды, уровень которых так необходимо знать строителям. Чаще всего он стабилен, но в засушливые годы может и снижаться, так как этот подземный бассейн подпитывается за счёт поверхностных водоёмов и атмосферных осадков.

- Относительная стабильность площадей, занятых грунтовой водой, обеспечивается за счёт того, что под ними всегда находится водоупорный пласт, который не пропускает воду дальше вниз. Эта вода, кстати, ещё называется гравитационной, так как она не подчиняется закону земного притяжения.

- За грунтовую воду нередко ошибочно принимают верховодку, что особенно часто случается с копателями колодцев. В ней обычно воды немного, и она всегда очень грязная. Если вы выкопали неглубокую траншею, и в ней, как на фото сверху, показалась вода, можно не сомневаться, что это верховодка.

Хотя человеку, которому нужно что-либо построить, от этого никак не легче. Приходится думать не только о том, как удалить воду на время строительства, но и как уберечь фундамент постройки от воздействия влаги в будущем. Случается и так, что борьба становится неравной, и слишком высокая цена вопроса, вынуждает человека отказаться от строительства вообще.

Воды грунтовые

Проблемы с грунтовыми водами создаются за счёт того, что они не ограничены сверху водоупорным пластом, а потому вода находится в постоянном движении. Когда есть интенсивный приток с поверхности, она без проблем поднимается выше. Нет притока – уровень снижается.

- Дно бассейна с грунтовой водой, как правило, повторяет рельеф поверхности земли. И там, где имеются возвышенности, вода движется по направлению к более низким участкам с определённой скоростью – а это ещё одна проблема. Напорные воды создают ещё и дополнительные нагрузки на фундаменты зданий и сооружений, шахты колодцев, стволы скважин и подземные коммуникации.

- Так что, знать не только уровень, но и характер грунтовых вод, строителям тоже очень важно. В основном, они пользуются картами (см. Карта залегания грунтовых вод как ориентир при строительстве фундамента), на которых, по результатам многолетних наблюдений, нанесены отметки залегания подземных вод.

- Там, где подобные наблюдения давно не производились, особенно, когда речь идёт о строительстве крупных объектов, перед началом проектирования производится гидрогеологическое исследование грунта, которое способно дать ответы на все интересующие вопросы.

- Так как особенности той или иной местности влияют на количество подземной воды, то уровни её залегания в разных климатических зонах сильно отличаются. В районах вечной мерзлоты, например, УГВ практически выходит на поверхность земли.

- В засушливых местностях, а так же во многих предгорных районах, глубина залегания воды под землёй может доходить и до 120м. Это, конечно, крайность, но зачастую, для того чтобы достать воду, которая так необходима для полива и орошения земли, в Средней Азии, Крыму, в Закавказье, нередко строят подземные сооружения, называемые кяризами.

Они состоят из сети подземных водопроводящих галерей и вентиляционных каналов, протяжённость которых может достигать нескольких километров. В среднем, один погонный метр такой галереи, даёт пол литра воды в секунду. Никаким напором эта вода не обладает. На такой глубине она достаточно чистая, но для питья обычно не используется.

Водоносные горизонты

Так как в природе водоносные слои чередуются с водоупорными, то под пластом, образующим дно бассейна с грунтовой водой, тоже будет вода. Так как она находится между двумя водоупорными пластами, эту воду называют межпластовой, а сам слой – водоносным горизонтом. По сравнению с грунтовой водой, здесь вода гораздо более чистая, и сохраняет постоянный объём.

- Так как водоносный горизонт является источником питьевой воды, то именно в него должна заглубляться донная часть колодца или скважины. Чтобы построить водозабор на первом от поверхности земли водоносном горизонте, никаких официальных разрешений не требуется – и только скважины на более глубоких уровнях должны лицензироваться.

- Межпластовые воды чаще бывают напорными, чем грунтовые, так как они до отказа заполняют пространство между двумя водоупорными пластами. Именно поэтому, когда бурильщики вскрывают водоносный слой, вода под давлением самопроизвольно изливается на поверхность.

Гораздо большее количество воды содержат в себе известняковые пласты, но они залегают намного глубже. Именно известняк является источником воды для артезианских скважин. В ней практически нет песка, но зато растворено много железа, поэтому вода, добываемая из артезианских водозаборов, проходит обязательную очистку на станциях обезжелезивания.

Минерализация подземных вод

Как уже было сказано, в земной коре, наряду с водопроницаемыми и водоупорными грунтами, присутствуют и грунты растворимые. Именно соли калия, натрий, а так же кальций, содержащийся в известняке и гипсе, насыщают воду в разной степени, и делают её минеральной.

- В одном литре пресной воды, содержится не более 1г солей, в слабоминерализованной воде, их максимум 35г. И только вода, в которой присутствует 35-50г солей на литр, называется минеральной. По составу такие воды могут быть железистыми, щелочными, либо углекислыми, и большинство из них дают лечебный эффект.

- Температура межпластовых вод, тоже может быть самой разной. Если она не превышает +20 градусов, то считается холодной, всё, что горячее, называется термальной водой. А температура, представьте себе, может доходить аж до +1000 градусов.

- В термальных водах, кроме высокого содержания солей и кислот, нередко присутствуют радиоактивные элементы, а так же некоторые элементы из таблицы Менделеева, которые на земле встречаются крайне редко. Подземные воды нередко находят естественный выход на поверхность, образуя тем самым родники.

- Чаще всего, конечно, это грунтовые воды. Так подземные бассейны сбрасывают излишки воды – а родники являются, так называемыми, точками разгрузки. Но случается, что вода выходит на поверхность и из более глубоких слоёв. Примером тому являются природные термальные источники, и даже горячие гейзеры, которых так много на Камчатке, в Японии, Исландии.

- Воды подземного происхождения имеют огромное значение. Они не только питают естественные водоёмы и растения, но и широко применяются человеком. Кроме того, что вода используется для питьевых и лечебных нужд, она обеспечивает производственные процессы. Из неё так же добываются некоторые металлы, борная кислота, йод.

Термальные воды нередко используются в качестве теплового источника – то есть, для получения электроэнергии. Хотя, конечно, такой источник и не может обеспечить большого объёма.

Заключение

Все подземные воды – даже глубинные, а не только поверхностные, подвержены загрязнению, которое происходит от хозяйственной деятельности человека. Если загрязнена река, можно не сомневаться, что часть вредных веществ и соединений просочится и под землю, так как между глубинными и поверхностными водами есть взаимосвязь.

- Что только не попадает по милости человека в подземные воды: цинк, ртуть, кадмий, свинец, азотные соединения – и это, как вы понимаете, далеко не полный перечень. А очаги загрязнения простираются на сотни километров, что в первую очередь влияет на качество питьевой воды.

- Так что, мероприятия по охране подземных вод имеют первостепенное значение. Запасы воды под землёй огромны, но восполняются они медленно, поэтому важно следить ещё и за правильным их расходованием. Если откачивать в больших количествах воду в грунте, это может привести суффозии грунта, и как следствие, к образованию провалов.

Так что, не стоит заниматься самодеятельностью, и бездумно орудовать насосом, пытаясь избавиться от грунтовых вод. Данный вопрос, требует тщательного изучения и грамотного подхода, коим является правильный выбор конструкции фундамента, качественная гидроизоляция конструкций, и, конечно же, дренаж.

Источник: wexy.ru

Грунтовые воды: что такое УГВ, на какой глубине они находятся, состав и типы жидкости

От того, что мы используем каждый день для питья и приготовления пищи, зависит и наше самочувствие. Нам нужна жидкость, близкая по составу к идеальной, независимо от способа получения. Одним из вариантов является получение жидкости из подземных источников. Постараемся понять, что это такое грунтовые воды, и как проводится определение УГВ участка.

Определение

В зависимости от интенсивности осадков, геологических характеристик местности, времени года, близости природных водоемов и еще большого перечня причин влажная земля может появиться на разной глубине при копке колодца. К такому определению относится первый устойчивый водоносный слой. Он располагается над глиной в области песка. Основным источником пополнения данного ресурса являются дождь, таяние снега, стекание потоков с горных вершин. Стоит разделить две главных проблемы – способность почвы к пучению, что сильно влияет на характеристики фундаментов строения, и другой важный фактор – размер колодца и его продуктивность.

Характеристики и химический состав грунтовых вод

Самые нужные показатели — это обильность и непривязанность к погоде. В этом такие источники не отличаются стабильностью. Перепад может достигать двадцати метров, колебаться не только с годичным циклом, но и с периодичностью в 10 лет и больше. Возможны изменения, имеющие необратимый характер, как лучшую, так и в худшую сторону.

Это происходит из-за изменений путей подземных потоков. Многие знают, что рядом с реками, озерами, на косогорах глубина залегания может быть в разы больше, чем на равнинной местности. Такие пласты пополняются в основном за счет просачивания осадков сверху. По пути происходит растворение залегающих пород.

Так как состав минералов может меняться достаточно серьезно, то и растворенные примеси в таком источнике разнообразные. Они стремительно меняются от точки к точке.

Проникая через плодородные слои, вода захватывает с собой продукты биологической жизнедеятельности. В основном это нитраты и нитриты. Касаясь известняковых отложений, обогащается кальцием и магнием. Близко к поверхности встречаются подстилающие ископаемые с самой разнообразной химией, и все, что может раствориться, попадает в жидкость. Поэтому качество такого источника часто бывает невысоким и требует дополнительных действий по повышению безопасности и устранению нежелательных примесей.

Виды, типы и особенности грунтовых вод

Основным признаком таких источников является залегание над водоупорным слоем. Они подразделяются на:

- Пластовую. Формируется в песчаниках и других проницаемых грунтах.

- Трещенную. Названа так, потому что жидкость заполняет естественные результаты разрушения твердых, не склонных к растворению слоев.

- Поровую. Создаёт разветвленную сеть мелких емкостей в монолите, подверженном вымыванию (известняки, доломиты, мел).

Из этого понятно, что наиболее обильные слои могут встречаться в областях с большими массивами осадочных пород, находящихся над непроницаемыми глиняными или скальными полями. Геология обычно очень нелинейна, и под землей образуются как целые «озера», сформированные подстилающими грунтами, так и устойчивые районы с постоянным перемещением жидкости (склоны). Благодаря этому эффективность бурения колодцев может сильно отличаться на небольшом удалении друг от друга.

Зональность

В зависимости от геологических условий и климатической зоны, количество грунтовых вод может меняться. Если в лесах, тундрах уровень очень большой и растворенных примесей здесь немного, то в степях до водоносного слоя трудно добраться. В этом случае источники часто имеют высокую степень солености.

1,5 м3/ч Для технической воды

1,5 м3/ч Для технической воды

MBFT-75 Мембрана на 75GPD

В пересеченной местности состав и обильность могут кардинально разниться на небольших участках. В горах огромное влияние оказывает сезонное таяние снега, сложный рельеф и химия опорных массивов.

В пустынных и полупустынных районах могут быть зоны с полным отсутствием водоносных источников в определенные периоды времени. Имеющиеся колодцы в большинстве случаев солоноваты на вкус.

Где применяются

Широкое распространение такой ресурс имеет в обеспечении бытовых нужд. В каждом поселении рядом с домом копается шахта небольшой глубины для использования воды на кухне и для полива растений. Из-за сильных вкусовых отличий хозяйки предпочитают брать влагу для приготовления пищи из определенных точек. То есть химический состав может быть разным даже на одной улице.

В промышленных объемах использование ограничено из-за сезонных перепадов уровня и малой мощности. В большинстве случаев количество растворенных примесей не соответствует нормам. Кроме того, излишне активная эксплуатация способна нарушить естественный водный баланс, и этим повлиять на характер растительности на местности, так как часть флоры получает питание с большой глубины.

Как влияют ГВ на основание

Опорным фундаментом служат глины, суглинки или скальные породы. Если для вторых химический состав обычно не очень критичен, то на осадочные слои показатель воды может оказать серьезное влияние. Сухая глина прочная и не склонна к деформации. Насыщение жидкостью приводит к увеличению пластичности и резкому снижению несущих свойств. Как пример, сезонное раскисание дорог в центральной полосе России.

Достаточно распространенным феноменом является карстовые полости, образованные при проникновении атмосферных осадков в зону залегания известняка. Такие пещеры (потерявшие со временем прочность) способны «поглотить» целые многоэтажки.

Агрессивность

От того, где находятся грунтовые воды, зависит и их химический состав. Если у чистой жидкости довольно предсказуемые свойства и ее воздействию просто противостоять, то растворенные соли, кислоты и другие микроэлементы серьезно меняют активность раствора. Из-за этого отличаются коррозионные свойства, растворяющие способности. Это приходится учитывать при строительстве зданий и коммуникаций.

В зонах с умеренным климатом серьезное внимание уделяется свойствам грунтов, пропитанных водой, к пучению при замерзании. Так как усилия, возникающие при этом, очень велики и способны разрушить бетонный фундамент или деформировать стальную трубу в районе промерзания.

Кальциевые и магниевые примеси имеют склонность оседать на металлических и других поверхностях при нагреве. Это грозит быстрому выведению из строя дорогостоящего оборудования. Поэтому необходимо применять систему для очистки. Качество жидкости бывает очень отличным и склонным к изменениям от сезона.

Фильтрующий комплект вы можете подобрать в специализированной компании, как пример, «Вода Отечества». После переработки все характеристики встанут в норму.

Источник: ovteh.ru