До начала земляных работ по вертикальной планировке и отрывке выемок необходимо в пределах строительной площадки снять растительный слой грунта и уложить в отвалы для дальнейшего использования при рекультивации сельскохозяйственных земель или благоустройстве территории. Плодородный слой грунта, толщиной h от 10 до 20 см снимают в талом состоянии бульдозером или скрепером и транспортируют в отведенное для хранения место.

Площадь срезки растительного слоя (м 2 ) с учетом дальнейшего перемещения машин и складирования материалов определяют: F = (bв +20)(ав +20), где aв и bв длина и ширина выемок поверху.

Объем срезаемого растительного слоя грунта (м 3 ) определяют по выражению:

V=F∙h, где h – толщина растительного слоя.

Дальность транспортировки (м) срезанного растительного слоя грунта приближенно можно определить по выражению:

2.1. Разработка котлованов и траншей

При разработке котлованов траншей и выемок прежде чем приступить к подсчету объема работ, необходимо изучить задание и установить процессы, входящие в состав работ, и принять решение о способе производства работ. Например, разработку выемки осуществлять с откосами или без них, с применением экскаватора с прямой или обратной лопатой, следует ли выполнить предварительное рыхление грунта (зимой или летом) или необязательно, какими средствами понижать уровень грунтовых вод и т.п.

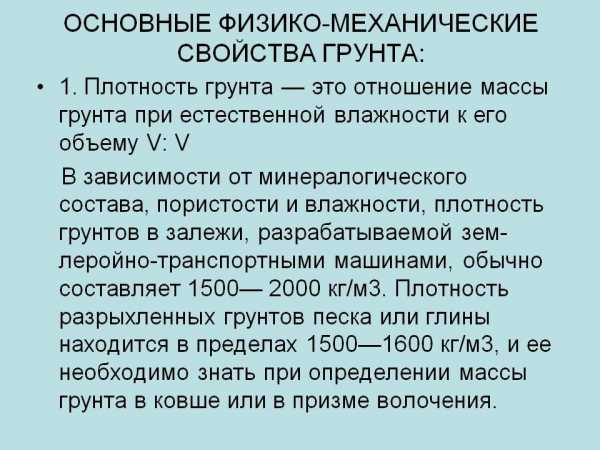

Земляные работы. Общие положения

Все подсчеты, связанные с земляными работами, выполняются для грунта «в плотном теле», т.е. ненарушенной структуры. При подсчете работ по укладке рыхлого грунта принимается коэффициент остаточного разрыхления, а при подсчете производительности землеройных машин и определении количества транспортных средств – коэффициент первоначального разрыхления.

Для подсчета объемов работ необходимо уточнить гидрогеологические условия: группу грунтов, их основные строительные свойства, вычертить план и профили выемки с нанесением УГВ.

Крутизна откоса определяется по СНиП 12-04-2002 (см. приложение). Из общих объемов выемок, подлежащих механизированной разработке, необходимо вычесть объем недобора грунта землеройными машинами. Зачистку грунта под фундаменты обязательно включать в объемы работ.

При разработке выемок под опоры при шаге 6 м необходимо обосновать (графически) целесообразность разработки отдельных выемок или сплошной траншеи. Траншеи следует рыть при объеме перемычек между выемками менее 1/3 объема траншей.

Для выемок или насыпей, имеющих большую протяженность, подсчет объемов с точностью более 2% можно подсчитать по формуле Винклера:

где L – длина насыпи и выемки между перепадами или переломами, м;

F1 и F2 — площади поперечных сечений в начале и в конце выемки, в перепадах, переломах, м ;

h1 и h2 — соответственно высота выемки или насыпи, м.

При незначительных уклонах местности вторым членом суммы формулы можно пренебречь .

Для подсчета площадей поперечного сечения выемок необходимо предварительно определить размеры выемки поверху и понизу:

Размеры котлована по низу определяют с учетом СНиП 3.02.01-87, согласно которому расстояние от подошвы откоса до ближайшего элемента сооружения принимают не менее 0,6 м с каждой стороны. Следовательно, размеры котлована по низу определяют путем прибавления этого расстояния к размерам здания в осях с учетом привязки осей.

| а) Схема для определения объема траншей |

| б) Схема для определения объема котлована |

Для подсчета объема котлована используется следующая формула:

где a и b – размеры котлована поверху, м;

c и d – соответственно размеры котлована понизу, м.

Объем земляных работ для устройства въездной траншеи:

где — глубина котлована;

3,5 м — ширина въездной траншеи по дну;

, — коэффициенты заложения откосов, соответственно, дна траншеи и котлована ( ≈3,3).

Котлован сложного очертания разделяют на отдельные объемы.

Разрабатывать траншеи и котлованы с вертикальными стенками без устройства крепления разрешается в особо плотных и скальных грунтах на глубину 2 м, в глинах — 1,5 м, в суглинках и супесях — 1,25 м, в насыпных и песочных — 1 м.

При необходимости разрабатывать выемки с вертикальными откосами глубиной, превышающей указанные, а также при наличии грунтовых вод следует устраивать временное крепление стенок. В случае, если приток воды сильный и возможен вынос частиц грунта, следует принимать шпунтовое крепление или понижение УГВ.

Источник: studopedia.ru

Коэффициент первоначального разрыхления грунта

Коэффициент первоначального разрыхления грунта — это коэффициент показывающий увеличение объема грунта при его разработке и складированию в отвалах или насыпях, по сравнению с объемом грунта в состоянии естественной плотности.

Или проще, коэффициент показывающий насколько грунт увеличиться в объеме при его разработке (то есть разрыхлении землеройными механизмами)

Коэффициент первоначального разрыхления грунта нормируется в приложении 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы.), так как в других нормативных документах данной информации нет (СП 45.13330 2017 (2011) Земляные сооружения основания и фундаменты и ГЭСНах).

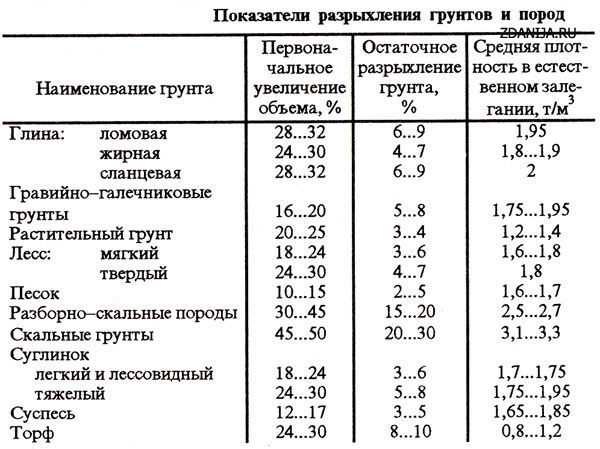

Таблица прил. 2 ЕНиР Е2В1 — Показатели разрыхления грунтов и пород

Первоначальное увеличение объема грунта после разработки, %

В таблице указан процент увеличения объема грунта при разрыхлении!

Например: Необходимо определить объем грунта для вывоза на автосамосвалах, если известно, что геометрический объем котлована Vгеом. равен 1000 м 3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый.

Согласно таблице, первоначальное увеличение суглинка принято 27 % (как среднее между 24 и 30 %), следовательно коэффициент первоначального разрыхления составит:

Объем грунта для вывоза со строительной площадки составит:

Vвывоза=Vгеом х kпервонач.разр. = Vгеом х 1.27=1000х1.27=1270 м 3 .

Источник: buildingclub.ru

Определение объемов отдельных видов строительных работ

Объем земляных работ следует определять по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных сметными нормами, и классификации грунтов на группы в зависимости от трудности разработки согласно табл. 1.1 Технической части ФЕР(ТЕР)-81-02-01-2001.

Перед подсчетом объемов земляных работ под здание или сооружение нужно решить вопрос, какой объем работ отнести к смете на здание или сооружение и какой — к вертикальной планировке.

Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также уширению насыпей для разворота автомашин при отсыпке на болотах следует определять дополнительно.

Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.

Объем недобора грунта и способ его разработки следует принимать в соответствии с СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» и проектом организации строительства.

При рытье траншей под фундаменты объем земляных работ, выполняемых вручную, считают равным 3% от общего объема работ (недоборы).

При разработке траншей под трубопроводы добавляется объем земляных работ на объем грунта приямков. Недоборы входят в общий объем земляных работ.

При разработке котлованов под здания и сооружения срезка недобора вручную составляет 1,75% от общего объема земляных работ.

При обратной засыпке траншей с уложенными трубопроводами объем работ для ручной разработки определяется суммой следующих величин:

- 1) объем засыпки приямков;

- 2) объем засыпки пазух с обеих сторон;

- 3) объем траншеи на 0,5 м выше трубопроводов из асбестоцементных, керамических и полиэтиленовых труб (для всех других — 0,2 м).

Объем сливной призмы и кюветов железнодорожной выемки определяется количеством грунта выемки ниже уровня, проходящего на расстоянии 10 см над верхом сливной призмы.

При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м — для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м — для песков пылеватых и супесей и на 1 м — для суглинков, глин и лессовых грунтов.

Стенки отрываемых котлованов и траншей выполняют вертикальными или откосными (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Вертикальные и откосные стенки котлована или траншеи

Наибольшую крутизну откосов котлована или траншеи принимают в соответствии с данными СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (табл. 3.1).

При глубине выемки свыше 5 м кривизну откоса устанавливают по расчету.

Ширину по дну траншей и котлованов под здание при рытье с откосами принимают равной ширине фундаментов, а при наличии креплений — принимают с учетом ширины конструкций, толщины гидроизоляции опалубки и крепления с добавлением 0,2 м.

При необходимости спуска людей в котлован (траншею) наименьшая ширина между боковой поверхностью конструкции и креплением должна составлять не менее 0,7 м.

Для котлована (траншеи) с откосами расстояние между подошвой откоса и сооружением сокращается до 0,3 м.

Наибольшая допустимая крутизна откосов котлована и траншеи

При глубине выемок

Угол между направлением откоса и горизонтом, градусов

Отношение высоты откоса к его заложению

Угол между направлением откоса и горизонтом, градусов

Отношение высоты откоса к его заложению

Угол между направлением откоса и горизонтом, градусов

Отношение высоты откоса к его заложению

Песчаный и гравийный, влажный, но не насыщенный

Наименьшая ширина траншеи по дну при разработке грунта землеройными машинами должна соответствовать ширине роющей кромки рабочего органа машины с добавлением в песчаных и супесчаных грунтах 0,15 м, в глинистых и суглинистых — ОД м.

В грунтах естественной влажности при отсутствии грунтовых вод рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления может осуществляться на глубине не более: в песчаных и гравистых грунтах — 1м; супесях — 1,25 м; суглинках и глинах —1,5 м; особо плотных нескальных грунтах — 2 м.

Наименьшую ширину траншеи с вертикальными стенками по дну для укладки трубопроводов без учета креплений принимают по табл. 3.2.

При устройстве искусственных оснований под трубопроводы и коллекторы, когда основание более ширины траншеи, принятой в соответствии с табл. 3.2, ширину траншеи устанавливают по ширине основания с увеличением на 0,2 м.

К объему траншеи добавляют объем приямков для заделки стыков трубопроводов. Для уличных газопроводов при глубине траншеи до 2 м объем приямков принимают в размере 4% от объема траншеи. Для остальных трубопроводов объем приямков следует принимать в процентах от общего объема (табл. 3.3).

Ширина траншеи с вертикальными стенками для укладки трубопроводов

Способ укладки трубопроводов при наружном диаметре труб, м

Ширина траншеи по дну для укладки трубопроводов без учета креплений, м

Стальных и пластмассовых

Чугунных, бетонных, железобетонных и асбестоцементных

Бетонных, железобетонных на муфтах и фальцах керамических

1. Плетями или отдельными секциями:

Диаметр трубопровода (Д), м + 0,3, но не менее 0,7

2. Отдельными трубами: до 0,5

(общих и водосточных

Примечания. 1. Ширину траншеи для укладки трубопроводов диаметром свыше 3,5 м, а также на кривых участках трассы устанавливают по проекту. 2. Ширина траншеи с откосами по дну в грунтах естественной влажности должна быть не менее Д + 0,5 м при укладке отдельными трубами, а при укладке плетями или секциями Д + 0,3 м независимо от диаметра труб.

Объем приямков для заделки стыков трубопроводов

Чугунные, асбестоцементные, керамические, пластмассовые, бетонные, железобетонные

а) при укладке плетями (звеньями)

б) при укладке отдельными трубами

Глубину котлованов или траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, колонн, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями следует принимать по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего пола под полы.

Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной планировке, глубину выемок следует исчислять от красных отметок.

Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной части фундаментов.

Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности черной отметки земли.

Глубина котлованов должна быть уменьшена на толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.

Площадь горизонтальной планировки под здание определяют следующим образом: к каждой стороне здания прибавляют 10—15 м и на этой площади производят планировку.

Объем работ по вертикальной планировке территории определяют по проектному объему за вычетом объемов грунта между черной и проектной отметками, учитываемых при подсчете объемов работ по копанию траншей, котлованов и т.п.

Крепление стенок траншей и котлованов измеряют:

- а) при креплении инвентарными щитами, досками—по площади стенок траншей и котлованов;

- б) при креплении шпунтом — по площади шпунтового ограждения, считая высоту его от дна траншеи или котлована до верха ограждения.

Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на месте, следует принимать по количеству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техническими подпольями, колодцами, камерами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями.

Дальность перемещения грунта следует принимать: при работе скреперов — равной половине всего пути (в оба конца) за один цикл, при работе бульдозеров — расстоянию между центрами тяжести выемки и насыпи (отвала).

Объем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсыпки насыпей (кроме насыпей гидротехнических — сборник ФЕР(ТЕР)-2001-38 «Каменные конструкции гидротехнических сооружений»), следует определять по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земляные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности.

Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения.

При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности — 1,12; свыше 0,92 — 1,18.

Если дренирующий грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5 т/м 3 , в этом случае потребный объем грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи.

Объем работ по рытью и засыпке траншей для магистральных трубопроводов следует определять по длине трубопроводов с учетом переходов через овраги и балки (сухие и с ручьями) без вычета участков, занимаемых арматурой и фасонными частями.

Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху Ими менее следует определять с учетом устройства ушире- ний для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициентами к профильному объему насыпи, приведенными в табл. 1.10 Технической части сборника ФЕР(ТЕР)-81-02-01-2001.

Расчет объема земляных работ. При рытье котлованов и траншей в условиях примерно горизонтальной местности объем земляных работ определяют в зависимости от очертания выемки по следующим формулам:

1) для котлована с вертикальными стенками:

где а — длина котлована; b — ширина котлована; h — глубина разработки котлована;

2) для котлована или траншеи со всеми наклонными стенками:

где а — длина котлована по дну; b — ширина котлована по дну; с — длина котлована по верху; h — глубина разработки котлована;

где а и Ъ — стороны нижнего прямоугольника; с и d — стороны верхнего прямоугольника; h — глубина разработки котлована, определяется как разность отметок дна котлована и поверхности земли;

где Оф, Ьф — длина и ширина между осями фундамента; атр, Ьтр — ширина траншеи для устройства фундаментов под продольное и поперечное сечение стены; 0,3 м — безопасное расстояние между подошвой откоса и фундамента;

где к — ширина откоса; т — крутизна откоса;

Рис. 3.2. Схема разработки котлована или траншеи со всеми наклонными стенками

Рис. 3.3. Схема разработки глубины котлована

3) для котлована с площадью основания в виде нескольких прямоугольников и с одинаковыми размерами горизонтальной проекции откосов:

где h — высота котлована; х — площадь нижнего основания котлована; р — периметр нижнего основания котлована; с — горизонтальная проекция откосов.

При рытье котлованов на местности с уклоном объем земляных работ определяют по следующим формулам:

1) для котлована или траншеи с вертикальными стенками:

где hb h2, h3, h4 — рабочие отметки углов котлована;

2) для котлована или траншеи со всеми наклонными стенками определяют объем котлована с вертикальными стенками и прибавляют отдельно вычисленный объем откосов (рис. 3.4):

где т — коэффициент откоса (равен ctg угла между направлением откоса и горизонталью) или отношением заложения к высоте откоса.

Рис. 3.4. Схема откоса

Объем угловых пирамидок, получающихся в результате откосов (рис. 3.5), рассчитывается по формуле

Источник: studme.org

ФЕР 01 «Земляные работы»

2.1. Исчисление объемов работ при использовании ФЕР сборника 1 «Земляные работы».

2.1.1. Объем земляных работ следует определять по проектным данным с разбивкой в зависимости от способов их выполнения, предусмотренных расценками и классификации грунтов по трудности разработки согласно приложению 1.1.

При разработке мерзлых грунтов и скальных грунтов в траншеях бульдозером с клыком с предварительным рыхлением грунтов клыком, размеры траншей по дну следует определять из учета ширины ножа бульдозера, задействованного на рыхлении грунта.

Объем котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, следует определять при глубине выемки и крутизне откосов по приложению 1.10.

При определении объемов работ по разработке грунта в котлованах и траншеях и, при необходимости, объемов грунта, подлежащего вывозке за пределы котлованов, либо траншей, размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство работ по забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопонижению и водоотливу и других работ, выполняемых при выемке, а также возможности перемещения людей в пазухе. Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.

2.1.2. Объем работ по устройству выездов и съездов в котлованы, въездов на насыпи, а также уширению насыпей для разворота автомашин при отсыпке на болотах следует определять по проекту.

2.1.3. Объем работ при механизированной разработке котлованов и траншей при строительстве зданий и сооружений, выемок при строительстве автомобильных и железных дорог, следует определять по проектным данным за вычетом объема недобора грунта.

В составе работ по разработке выемок экскаваторами-драглайнами с отсыпкой грунта в кавальеры (табл. 01-01-042) учтена частичная перекидка грунта. В случае, если проектом предусматривается работа второго экскаватора для обеспечения перекидки грунта в кавальер, эти затраты учитываются по проектным данным.

2.1.4. Объем сливной призмы и кюветов железнодорожной выемки определяется количеством грунта выемки ниже уровня, проходящего на расстоянии 10 см над верхом сливной призмы.

2.1.5. При определении объема разработки мокрых грунтов следует считать, что к мокрым грунтам относятся как грунты, лежащие ниже уровня грунтовых вод, так и грунты, расположенные выше этого уровня: на 0,3 м — для песков крупных, средней крупности и мелких, на 0,5 м — для песков пылеватых и супесей и на 1 м — для суглинков, глин и лессовых грунтов.

2.1.6. Глубину котлованов или траншей для магистральных трубопроводов, фундаментов под стены, оборудование, колонн, а также глубину котлованов под здания и сооружения с подвальными помещениями и техническими подпольями следует принимать по проектным данным от черной отметки до отметки заложения трубопровода (подошвы основания под трубопроводы), до подошвы заложения фундамента (подушки под фундамент), до подошвы подстилающего пола под полы.

Для объектов, строительство которых предусматривается начать после выполнения работ по вертикальной планировке, глубину выемок следует исчислять от красных отметок.

2.1.7. Глубина траншей и котлованов под фундаменты заглубленных стен, колонн и оборудования в пределах дна котлована, отметки заложения которых находятся ниже отметок заложения основной части фундаментов здания или сооружения, должна определяться от отметки дна котлована, а не от поверхности черной отметки земли.

Глубина траншей и котлованов при наличии разных проектных отметок подошв заложения основной части фундаментов в различных частях одного котлована определяется по отметкам уступов подошвы основной части фундаментов.

2.1.8. Глубина котлованов и траншей, исчисленная согласно указаниям п.п. 2.1.6 и 2.1.7 должна быть уменьшена на толщину слоя срезки растительного грунта, если объем срезки подсчитан отдельно.

2.1.9. Ширину по дну котлованов и траншей для фундаментов, траншей для укладки трубопроводов, размеры приямков для монтажа трубопроводов, а также крутизну откосов котлованов и траншей, разрабатываемых без креплений, следует принимать в соответствии с техническими требованиями.

2.1.10. Объем излишнего грунта, подлежащего отвозке или планировке на месте, следует принимать по количеству грунта, вытесненного фундаментами, подвалами, техническими подпольями, колодцами, камерами, трубами, основаниями под трубопроводы, специальными песчаными засыпками приямков, траншей, пазух и другими заглубленными сооружениями.

2.1.11. Дальность перемещения грунта следует принимать: при работе скреперов — равной половине всего пути (в оба конца) за один цикл, при работе бульдозеров — расстоянию между центрами тяжести выемки и насыпи (отвала).

2.1.12. Объем скальных грунтов природной плотности, необходимой для отсыпки насыпей (кроме насыпей гидротехнических), следует определять по проектному объему насыпи с коэффициентом 0,83. Размер коэффициента установлен с учетом потерь грунта при транспортировке и укладке в земляные сооружения, а также при уплотнении его до проектной плотности.

2.1.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем, исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения.

При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности — 1,12; свыше 0,92 — 1,18.

Если дренирующий грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5 т/м3, в этом случае потребный объем грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи.

2.1.14. Объем работ по рытью и засыпке траншей для магистральных трубопроводов следует определять по длине трубопроводов с учетом переходов через овраги и балки (сухие и с ручьями) без вычета участков, занимаемых арматурой и фасонными частями.

2.1.15. При разработке грунта в районах распространения вечномерзлых грунтов в летних условиях объем немерзлого и мерзлого грунтов подсчитывается раздельно в соответствии с проектными данными.

2.1.16. Объем мерзлого разрыхленного грунта, отсыпаемого в насыпь, следует исчислять с приведением его к плотности естественного залегания делением на соответствующий коэффициент разрыхления по группам грунтов: 1 м и 2 м — 1,5; 3 м — 1,4.

2.1.18. Число циклов обкатки и объем контрольного бурения насыпей на болотах определяется по проектным данным.

2.1.19. Объем грунта для отсыпки насыпей на болотах высотой до 3 м и шириной по верху 11 м и менее следует определять с учетом устройства уширений для разъезда и разворота транспортных средств на насыпи.

Дополнительный объем грунта на уширение следует учитывать коэффициентами к профильному объему насыпи, приведенными в приложении 1.11.

2.1.21. При планировке дна и откосов каналов, гребня и откосов насыпи вручную ФЕР табл. 01-01-011 предусмотрена средняя толщина слоя срезки 0,1 м.

2.1.22. Объем работ по открытию и закрытию «кулис» (табл. 01-01-122) определяется независимо от объема срезаемого и перемещаемого при планировке грунта.

2.1.23. ФЕР табл. с 01-02-001 по 01-02-003 даны в зависимости от толщины слоя уплотнения и от числа проходов катков и тракторов по одному следу, а именно: на первый проход и на каждый последующий проход. Число проходов катков и тракторов принимается по проекту.

2.1.24. Расценки с 01-02-027-04 по 01-02-027-07 — планировка площадей ручным способом следует применять при объемах работ до 3000 м2 и в стесненных условиях, затрудняющих работу машин.

2.1.25. При необходимости дополнительного полива в засушливых районах откосов земляных сооружений, засеянных травами, расценку 01-02-041-01 следует увеличивать пропорционально числу поливов.

2.1.26. Расценки с 01-02-062-01 по 01-02-062-04, с 01-02-062-09 по 01-02-062-12 предусматривают рытье траншей под путями в поперечном направлении и распространяются на всю длину траншей, включая междупутья и откосы насыпи.

Расценки с 01-02-062-05 по 01-02-062-08 должны применяться только в тех случаях, когда грунт из траншеи не может быть размещен в междупутье. При производстве работ в условиях, не требующих отвозки вынутого из траншей грунта, должны применяться расценки на разработку траншей в обычных условиях.

2.1.27. В ФЕР табл. 01-02-101 предусмотрена разделка древесины с заготовкой дров. При разделке древесины без заготовки дров к расценкам указанной таблицы следует применять коэффициенты, приведенные в п.3.213 приложения 1.12.

2.1.28. Объемы работ, выполняемых способом гидромеханизации, принимаются:

а) при укладке грунта в отвалы — по проектному объему полезной выемки с учетом допускаемых переборов;

б) при укладке грунта в сооружение или в штабель — по проектному объему земляного сооружения или штабеля с учетом общих потерь грунта. При намыве первого слоя (яруса) со свободными или пляжными откосами, на заболоченных или затопленных территориях, насыпей с откосами, подлежащими креплению, в других случаях следует учитывать объем грунта, намытого за пределы проектного профиля, используемого в отдельных случаях для устройства обвалования, оснований под трубопроводы, насыпей подъездных автодорог и технологического уширения гребня. В этом случае намытый за пределы проектного профиля грунт следует учитывать в проектно-сметной документации с отнесением этих затрат к проектному объему земляного сооружения или штабеля;

в) при укладке грунта в ковш-накопитель (при работе с разрывом технологического цикла) — по объему грунта, укладываемому в ковш-накопитель.

Объем грунта для намыва земляных сооружений, доставляемого средствами речного флота из подводного карьера, следует принимать на 12 % больше проектного объема сооружения и с учетом потерь грунта, определяемых в соответствии с указаниями, приведенными в п.2.1.29.

2.1.29. Общие потери грунта при намыве земляных сооружений (разность объема грунта, разработанного в карьере и проектного объема насыпи штабеля), устанавливаются по проектным данным в соответствии с действующими нормативными документами на возведение земляных сооружений и могут складываться из следующих потерь: на обогащение грунта карьера (при сбросе мелких частиц вместе с водой), на унос грунта течением и волнением воды, на унос грунта ветром, потери при транспортировании пульпы, на вынос грунта за пределы профильного сооружения или штабеля фильтрационной водой, перемывы, допускаемые расценками.

Размеры этих потерь определяются в процентах от проектного объема сооружения или штабеля:

а) потери на обогащение грунта карьера — при необходимости его обогащения в соответствии с нормативными документами на возведение земляного сооружения и технологией намыва, следует устанавливать в проекте в зависимости от качества грунта карьера. При обогащении грунта до подачи пульпы на карту намываемого сооружения к установленному в проекте размеру потерь грунта на обогащение следует дополнительно учитывать потери на сброс грунта с водой в процессе намыва сооружения или штабеля;

в) потери на унос грунта течением и волнением воды при намыве подводной части насыпи, а также при намыве пойменных насыпей в период подтопления следует определять в проекте в зависимости от направления и скорости течения воды, волнового режима и гранулометрического состава грунта (при отсутствии данных ориентировочно следует принимать 1 % — 2 %). При намыве под воду к потерям грунта следует относить все фракции грунта менее 0,05 мм;

г) потери грунта при гидравлическом транспортировании пульпы следует принимать в размере 0,25 %;

д) потери на вынос грунта фильтрационной водой за пределы проектного профиля следует принимать в размере 0,5 % для крупного и средней крупности песка и 1 % для мелкого и пылеватого песка;

При работе землесосных снарядов с разорванным технологическим циклом через ковши-накопители потери грунта определяются для каждого землесосного снаряда отдельно с учетом потерь грунта в каждом ковше-накопителе.

Источник: smetchik.com

Коэффициент разрыхления грунта при разработке в смете

Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована.

Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:

- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;

- Несцементированные — выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.

На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:

- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;

- Сцепление – сопротивление сдвигу;

- Плотность — то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;

- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.

Таблица разрыхления грунта.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), КРГ (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

Вся необходимая информация представлена далее в статье:

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

КР по СНИП.

Коэффициент разрыхления грунта по СНИП:

- КР рыхлой супеси, влажного песка или суглинка при плотности 1.5 составляет 1,15 (категория первая).

- КР сухого неуплотненного песка при плотности 1,4 составляет 1,11 (категория первая).

- КР легкой глины или очень мелкого гравия при плотности 1,75 составляет 1,25 (третья вторая).

- КР плотного суглинка или обычной глины при плотности 1,7 составляет 1,25 (категория третья).

- КР сланцев или тяжелой глины при плотности 1,9 составляет 1,35. Плотность оставляем по умолчанию, т/м3.

Рассчитываем самостоятельно.

Допустим, вы хотите разработать участок. Задача — узнать какой объем грунта получится после проведенных подготовительных работ.

Известны следующие данные:

- ширина котлована — 1,1 м;

- вид почвы — влажный песок;

- глубина котлована — 1,4 м.

Вычисляем объем котлована (Xk):

Xk = 41*1,1*1,4 = 64 м3.

Теперь смотрим первоначальное разрыхление (по влажному песку) по таблице и считаем объем, который получим уже после работ:

Xr = 64*1,2 = 77 м3.

Таким образом, 77 кубов — это тот объем пласта, который подлежит вывозу по окончанию работ.

Для чего определяют разрыхления грунта?

Объемы почвы до разработки и после выемки существенно различаются. Именно расчеты позволяют подрядчику понять, какое количество грунта придется вывезти. Для составления сметы этой части работ учитываются: плотность почвы, уровень ее влажности и разрыхление.

В строительстве виды почвы условно делят на два основные вида:

- сцементированный;

- несцементированный.

Первый вид — называют скальным. Это преимущественно горные породы (магматические, осадочные и т.д.). Они водоустойчивы, с высокой плотностью. Для их разработки (разделения) применяют специальные технологии взрыва.

Второй вид — породы несцементированные. Они отличаются дисперсностью, проще обрабатываются. Их плотность гораздо ниже, поэтому разработку можно вести ручным способом, с применением специальной техники (бульдозеров, экскаваторов). К несцементированному виду относят пески, суглинки, глину, чернозем, смешанные грунтовые смеси.

Коэффициент первоначального разрыхления грунта

Коэффициент первоначального разрыхления грунта — это коэффициент показывающий увеличение объема грунта при его разработке и складированию в отвалах или насыпях, по сравнению с объемом грунта в состоянии естественной плотности.

Или проще, коэффициент показывающий насколько грунт увеличиться в объеме при его разработке (то есть разрыхлении землеройными механизмами)

Не путать с коэффициентом остаточного разрыхления грунта и коэффициентом уплотнения грунта !

Коэффициент первоначального разрыхления грунта нормируется в приложении 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы.), так как в других нормативных документах данной информации нет (СП 45.13330 2017 (2011) Земляные сооружения основания и фундаменты и ГЭСНах).

Таблица прил. 2 ЕНиР Е2В1 — Показатели разрыхления грунтов и пород

Первоначальное увеличение объема грунта после разработки, %

В таблице указан процент увеличения объема грунта при разрыхлении!

Например: Необходимо определить объем грунта для вывоза на автосамосвалах, если известно, что геометрический объем котлована Vгеом. равен 1000 м 3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый.

Согласно таблице, первоначальное увеличение суглинка принято 27 % (как среднее между 24 и 30 %), следовательно коэффициент первоначального разрыхления составит:

Объем грунта для вывоза со строительной площадки составит:

Vвывоза=Vгеом х kпервонач.разр. = Vгеом х 1.27=1000х1.27=1270 м 3 .

Коэффициент остаточного разрыхления грунта

Коэффициент уплотнения грунта

Как достичь требуемого коэффициента уплотнения?

и его расчет при проектировании дома

Строительные работы начинаются с разметки участка и разработки грунта под фундамент. Земляные работы занимают также первую строчку в строительной смете, и немалая сумма приходится на оплату техники, производящей выемку и вывоз грунта с участка. Для составления сметы и оценки стоимости работ мало знать габариты котлована, необходимо также учитывать особенности грунта. Одной из таких характеристик является коэффициент разрыхления грунта, позволяющий определить увеличение объема при выемке его из котлована

Коэффициент разрыхления грунта

Все грунты с точки зрения строительства можно разделить на две группы:

- Сцементированные, или скальные – каменные горные породы, разработка которых возможна только с применением технологий взрыва или дробления;

- Несцементированные, выборка которых проводится вручную или с помощью экскаваторов, бульдозеров, другой спецтехники. К ним относятся пески, глины, смешанные типы грунтов.

На сложность разработки и стоимость земляных работ влияют следующие свойства грунтов:

- Влажность – отношение массы воды, содержащейся в грунте, к массе твердых частиц;

- Сцепление – сопротивление сдвигу;

- Плотность, то есть масса одного кубического метра грунта в естественном состоянии;

- Разрыхляемость – способность увеличиваться в объеме при выемке и разработке.

Влажность грунт – это мера его насыщения водой, выраженная в процентах. Нормальная влажность лежит в пределах 5-25%,а грунты, имеющие влажность более 30%, считаются мокрыми. При влажности до 5% грунты принято называть сухими.

Образец влажного грунта

Сцепление влияет на сопротивление грунта сдвигу, у песков и супесей этот показатель лежит в диапазоне 3-50 кПа, у глин и суглинков – в пределах 5-200 кПа.

Плотность зависит от качественного и количественного состава грунта, а также от его влажности. Самыми плотными, и, соответственно, тяжелыми являются скальные грунты, наиболее легкие категории грунта – пески и супеси. Характеристики грунтов приведены в таблице:

Таблица — различные категории грунта

Как видно из таблицы, коэффициент первоначального разрыхления грунта прямо пропорционален плотности грунта, иными словами, чем плотнее и тяжелее грунт в естественных условиях, тем больше объема он займет в выбранном состоянии. Этот параметр влияет на объемы вывозки грунта после его разработки.

Существует также такой показатель, как остаточное разрыхление грунта, он показывает, насколько грунт поддается осадке в процессе слеживания, при контакте с водой, при трамбовке механизмами. Для частного строительства этот показатель имеет значение при заказе гравия для выполнения подушки под фундамент и других работ, связанных с расчетом привозного грунта. Также он важен для складирования и утилизации грунтов.

Таблица — наименование грунта и его остаточное разрыхление %

Пример расчета коэффициента разрыхления грунта

Применение коэффициентов первоначального и остаточного разрыхления грунтов на практике можно рассмотреть на примере расчета. Предположим, что есть необходимость выполнить разработку грунта под котлован заглубленного ленточного фундамента с последующей отсыпкой гравийной подушки. Грунт на участке – влажный песок. Ширина котлована – 1 метр, общая длина ленты фундамента 40 метров, глубина котлована – 1,5 метров, толщина гравийной подушки после трамбовки – 0,3 метра.

- Находим объем котлована, а, следовательно, и грунта в естественном состоянии:

- Применяя коэффициент первоначального разрыхления грунта, определяем его объем после разработки:

где kр= 1,2 – коэффициент первоначального разрыхления грунта для влажного песка, принятый по среднему значению (таблица 1).

Следовательно, объем вывоза грунта составит 72м 3 .

- Находим конечный объем гравийной подушки после трамбовки:

- Находим по таблице 2 максимальные значения первоначального и остаточного коэффициента разрыхления для гравийных и галечных грунтов и выражаем их в долях.

Первоначальный коэффициент разрыхления kр = 20% или 1,2; остаточный коэффициент разрыхления kор = 8% или 1,08.

- Вычисляем объем гравия для выполнения гравийной подушки конечным объемом 12 м 3 .

Следовательно, объем необходимого для отсыпки гравия составит 13,3м 3 .

Конечно, такой расчет является весьма приблизительным, но он даст вам представление о том, что такое коэффициент разрыхления грунта, и для чего он используется. При проектировании коттеджа или жилого дома применяется более сложная методика, но для предварительного расчета стройматериалов и трудозатрат на строительство гаража или дачного домика вы можете ее использовать.

Коэффициент разрыхления грунта (таблица, снип)

При некоторых строительных работах происходит разработка грунта для закладки фундамента.Для планирования работ, связанных с выемкой и вывозом земли, следует учитывать некоторые особенности: разрыхление, влажность, плотность.

Представленная ниже таблица коэффициента разрыхления грунта поможет вам определить увеличение объема почвы при ее выемке из котлована.

- Скальные, каменные, горные и сцементированные породы – разработка возможна лишь с применением дробления или с использованием технологии взрыва.

- Глина, песок, смешанные типы пород – выборка производится вручную или механизировано с помощью бульдозеров, экскаваторов или другой специализированной техники.

Свойства

- Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.

- Влажность – соотношение массы воды, которая содержится в земле, к массе твердых частиц. Определяется впроцентах: грунт считается сухим при влажности менее 5%, превышающий отметку 30% – мокрый, в диапазоне от 5 до 30% – нормальная влажность. Чем более влажный состав, тем более трудоемкий процесс его выемки, исключением является глина (чем более сухая – тем сложнее ее разрабатывать, слишком влажная – приобретает вязкость, липкость).

- Плотность – масса 1 м3 грунта в плотном (естественном) состоянии. Самые плотные и тяжелые скальные породы, наиболее легкие – песчаные, супесчаные почвы.

- Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

Как рассчитать проведение необходимых работ

Для расчета необходимых работ следует знать геометрические размеры планируемого котлована. Далее умножьте коэффициент первоначального разрыхления на объем земли в природном состоянии.

В результате вы получите объем, который будет изъят из строительного карьера. Теперь очень просто рассчитать количество изъятой земли для складирования, погрузки, транспортировки для утилизации.

Посмотрите видео: ВИДЫ ГРУНТА. ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УЧАСТКА

Коэффициент остаточного разрыхления грунта

Коэффициент остаточного разрыхления грунта — это коэффициент показывающий увеличение объема грунта при его разработке с последующей укладке с уплотнением в насыпь (обратную засыпку фундаментов) по сравнению с объемом грунта в состоянии естественной плотности.

Или проще, коэффициент показывающий сколько грунта останется после разработки грунта и обратной засыпки с уплотнением в тот же котлован или траншею.

Не путать с коэффициентом первоначального разрыхления грунта и коэффициентом уплотнения грунта !

Коэффициент остаточного разрыхления грунта нормируется в приложении 2 ЕНиР Е2 В1 (Земляные работы. Механизированные и ручные земляные работы.), так как в других нормативных документах данной информации нет (СП 45.13330 2017 (2011) Земляные сооружения основания и фундаменты и ГЭСНах).

Таблица прил. 2 ЕНиР Е2В1 — Показатели остаточного разрыхления грунтов и пород

Остаточное разрыхление грунта, %

В таблице указан процент увеличения объема грунта при его разрыхлении и последующего уплотнения!

Например: Необходимо определить объем лишнего грунта обратной засыпки фундаментов здания для вывоза его на автосамосвалах, если известно, что геометрический объем котлована Vгеом.котлована равен 1000 м 3 , грунт в котловане — суглинок тяжелый, геометрический объем фундаментов Vфунд =600 м 3 .

Определяем геометрический объем обратной засыпки грунта:

Согласно таблице, остаточное увеличение суглинка принято 6,5 % (как среднее между 5 и 8 %), следовательно коэффициент остаточного разрыхления равен:

Определяем необходимый объем обратной засыпки грунта:

Объем лишнего грунта для вывоза с учетом коэффициента первоначального разрыхления, составит:

Коэффициент первоначального разрыхления грунта

Коэффициент уплотнения грунта

Как достичь требуемого коэффициента уплотнения?

Коэффициент разрыхления грунтов – что это и как его рассчитать

Коэффициент первоначального разрыхления грунтов, а также показатели плотности приведены по категориям в таблице.

Категория

грунта

Плотность грунта

тонн/м3

Коэффициент

разрыхления грунта

К основным свойствам грунтов, влияющим на технологию и трудоемкость их разработки, относятся плотность, влажность, разрыхляемость.

Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость их разработки и технологии, являются влажность, разрыхляемость и плотность.

Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности.

Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.

Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.

Цены на разработку грунта за 1м3 механизированным способом

Оставьте заявку

При разработке грунт разрыхляется, увеличиваясь при этом в объёме. Именно данное количество грунта и транспортируется самосвалами к месту утилизации или складирования. Это явление называется первоначальным разрыхлением грунта, при этом характеризуясь коэффициентом первоначального рыхления (Кр), представляющего собой отношение объёма уже разрыхленного грунта к его объёму в естественном состоянии.

В насыпи разрыхлённый грунт уплотняется воздействием массы вышележащих грунтов или с помощью механического уплотнения, смачивания дождём, движения транспорта и т. д. Только грунт не занимает объёма, занимавшего до разработки длительное время. Он сохраняет остаточное разрыхление, которое измеряется коэффициентом остаточного разрыхления (Кор).

Из вышеизложенного следует, что, рассчитывая общую стоимость выполнения работ, необходимо знать геометрические размеры будущего котлована. При этом коэффициент первоначального разрыхления нужно умножить на объём грунта в будущем карьере. Именно это количество грунта будет разработано и вывезено со строительного объекта для складирования или утилизации. И именно эта цифра умножается на цену разработки, погрузки и транспортировки одного кубического метра грунта.

Расчет коэффициента разрыхления грунта | Новости и Акции

Основными свойствами грунтов, влияющими на трудоёмкость их разработки и технологии, являются влажность, разрыхляемость и плотность.

Разрыхление – увеличение объема земли при выемке и разработке.

Влажность грунта – это степень насыщения его водой. Её определяют как отношение массы воды в самом грунте к массе его твёрдых частиц. Выражается влажность в процентах. При влажности менее 5% грунты считаются сухими, при более чем 30% — мокрыми. Трудоёмкость разработки грунта повышается с увеличением его влажности.

Но исключением является только глина: сухую её разрабатывать сложнее. Но при порядочной влажности глинистые грунты обретают липкость, что значительно усложняет их разработку.

Плотность – это масса одного кубического метра грунта в плотном теле (естественном состоянии). Несцементированные грунты обладают плотностью от 1,2 до 2,1 тонн/м3, скальные – до 3,3 тонн/м3.

Сцепление – величина сопротивления к сдвигу, песчаные и супесчаные почвы имеют показатель – 3–50 кПа, глины, суглинки — 5–200 кПа.

Исходя из строительных норм и правил (СНИП), коэффициент разрыхления грунта (первоначальный), показатель плотности в соответствии категории, приведены в таблице:

| Категория | Наименование | Плотность, тонн / м3 | Коэффициент разрыхления |

| І | Песок влажный, супесь, суглинок, разрыхленный | 1,4–1,7 | 1,1–1,25 |

| І | Песок рыхлый, сухой | 1,2–1,6 | 1,05–1,15 |

| ІІ | Суглинок, средний -мелкий гравий, легкая глина | 1,5–1,8 | 1,2–1,27 |

| ІІІ | Глина, плотный суглинок | 1,6–1,9 | 1,2–1,35 |

| ІV | Тяжелая глина, сланцы, суглинок со щебнем, гравием, легкий скальный грунт | 1,9–2,0 | 1,35–1,5 |

Проанализировав таблицу, можно сказать, что первоначальный коэффициент разрыхления грунта прямо пропорционален диапазону плотности, проще говоря, чем более плотная и тяжелая почва в природных условиях, тем больший ее объем при разработке.

Существуют также вычисления коэффициента остаточного разрыхления грунта, результат определяет, насколько почва поддается осадке при слеживании, при контакте с водой или утрамбовке. В строительстве эти расчеты имеют огромное значение для определения количества необходимого материала, а также их учитывают при складировании, утилизации земли.

| Наименование | Первоначальное увеличение объема после разработки, % | Остаточное разрыхление, % |

| Глина ломовая | 28–32 | 6–9 |

| Гравийно-галечные | 16–20 | 5–8 |

| Растительный | 20–25 | 3–4 |

| Лесс мягкий | 18–24 | 3–6 |

| Лесс твердый | 24–30 | 4–7 |

| Песок | 10–15 | 2–5 |

| Скальные | 45–50 | 20–30 |

| Солончак, солонец | ||

| мягкий | 20–26 | 3–6 |

| твердый | 28–32 | 5–9 |

| Суглинок | ||

| легкий, лессовидный | 18–24 | 3–6 |

| тяжелый | 24-30 | 5-8 |

| Супесь | 12-17 | 3-5 |

| Торф | 24-30 | 8-10 |

| Чернозем, каштановый | 22-28 | 5-7 |

СНиП IV-2-82 Сборник 3. Буровзрывные работы, СНиП от 17 марта 1982 года №IV-2-82

Правила разработки и применения элементных сметных

норм на строительные конструкции и работы

Приложение. Сборники элементных сметных норм

на строительные конструкции и работы. Том 1

СБОРНИК 3. БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

РАЗРАБОТАН институтом Мосгипротранс Минтрансстроя при участии институтов Гипроцветмет Минцветмета СССР, Гидропроект Минэнерго СССР и Главтранспроекта Минтрансстроя под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

РЕДАКТОРЫ-инженеры В.А.Лукичев (Госстрой СССР), канд. техн. наук В.Н.Ни (НИИЭС Госстроя СССР), М.Г.Дыкман (Мосгипротранс Минтрансстроя)

ВНЕСЕН Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕН постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 марта 1982 г. № 51

ВЗАМЕН глав IV части СНиП-65: 10 (вып.1, изд. 1977 г.), 10 (вып. 2, изд. 1965 г.), 13 (изд. 1971 г.), 14, 16, 17 (изд.1965 г.), 18, 39 (изд. 1966 г.)

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на буровзрывные работы, выполняемые в составе комплекса земляных и горно-вскрышных работ при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, железных и автомобильных дорог, специальных земляных сооружений и карьеров.

1.2. Классификация грунтов по группам для буровзрывных работ приведена в табл. 1, где время чистого бурения бурильным молотком ПР-20Л установлено для буров с головками однодолотчатой формы, армированными пластинками твердого сплава с лезвием длиной 42 мм. Для других типов пневматических бурильных молотков время чистого бурения следует принимать по табл.

1 с коэффициентами согласно табл. 2. Если в табл. 1 отсутствуют данные о времени чистого бурения 1 м шпура, то группа определяется по наименованию и средней плотности грунтов.

Наименование и характеристика грунтов

Средняя плотность грунтов в естест- венном залегании, кг/м

Время чистого бурения

1м шпура бурильным

молотком

ПР-20Л,

мин

Источник: smetconsult.ru