Благодаря многолетнему опыту на рынке минеральных удобрений и монетизации газа, глубокому пониманию требований, предъявляемых к современному производству, компания «ГИАП» предлагает несколько вариантов контрактной стратегии как при реализации новых, так и реконструкций существующих объектов.

EPC-контракт. Единая ответственность, надежность и соблюдение сроков

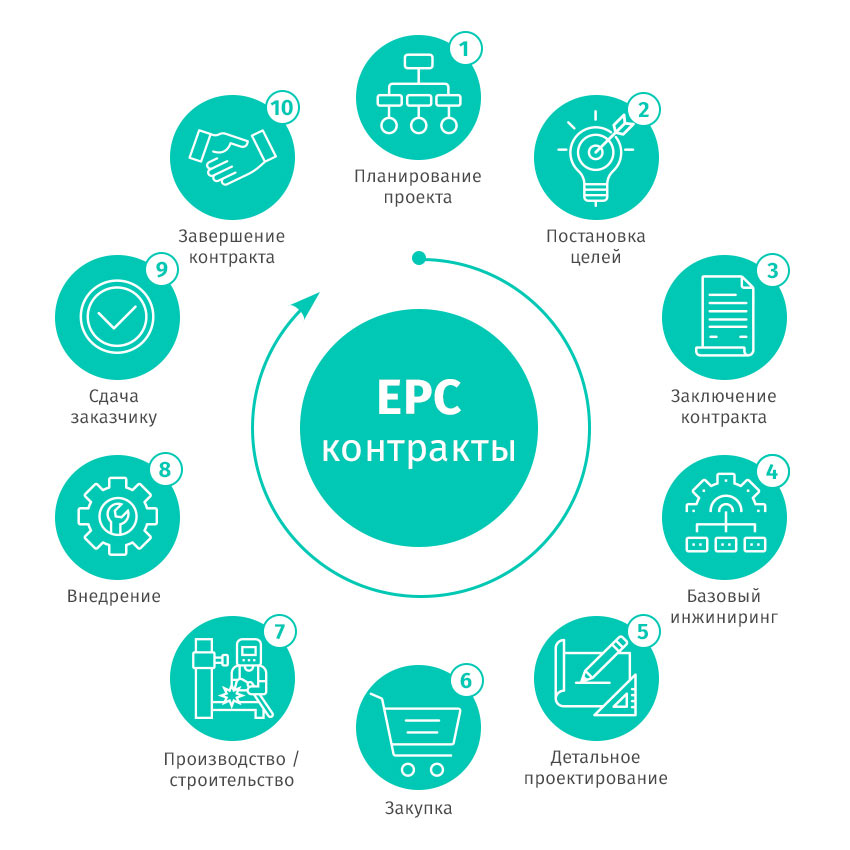

Универсальный вариант комплексных работ под ключ, когда проектная организация выступает в роли генерального подрядчика и отвечает за полный цикл работ, включая инжиниринговые услуги (разработку базового проекта, проведение проектных работ и подготовку рабочей документации), поставку оборудования, логистику, монтаж и строительство, а также авторский надзор, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию. Работа выстраивается по принципу «единого окна», что гарантирует Заказчику не только высокую эффективность реализации, но и соблюдение сроков. EPC-контракт подразумевает соблюдение ген.подрядчиком всех гарантийных обязательств, его полную ответственность за возможные риски на всех этапах работ и их параллельное выполнение, что значительно сокращает сроки строительства. Немаловажным фактором является и фиксированная стоимость работ.

Цена EPC-контракта: методология, проблемы и решения | Виктория Жидкова | Газпромнефть-Развитие

EPCМ-контракт. Профессиональное управление проектом

EPCМ-контракт также считается договором «полного цикла», в рамках которого генеральный подрядчик предоставляет все необходимые инжиниринговые услуги (разработку базового проекта, проектные работы, рабочую документацию) и поставку оборудования, но на стадии строительства выполняет лишь управление процессами.

Подход предоставляет значительные преимущества в виде сокращения сроков на проведение тендера по выбору EPCМ-подрядчика, т.к. при таком способе контрактования нет необходимости в подготовке детальных технических заданий на начальном этапе. Также, благодаря принципу «открытой книги», Заказчик не только получает всю необходимую информацию о генеральном подрядчике, но и принимает непосредственное участие в выборе субподрядчика для строительства, что положительно сказывается на последующих этапах выполнения работ.

EP-контракт. Комплекс проектных работ и управление закупками

EP-контракт подразумевает разработку базового проекта и технологии, подготовку проектной документации с прохождением всех необходимых экспертиз, а также выполнение рабочей документации с дальнейшей организацией поставки оборудования.

Более чем 90 лет работы позволило нам накопить по-настоящему невероятный опыт и в конструировании технологического оборудования для производств аммиака, метанола и азотных удобрений. Мы используем исключительно высококачественные материалы, а также находимся в постоянном контакте с ведущими российскими и зарубежными производителями, что позволяет не только отслеживать все нововведения, но и при необходимости организовывать поставки того или иного оборудования.

Исходя из целей и сроков проекта ГИАП готов выполнить как комплексные работы по объектам (начиная с выбора технологий до вывода объекта на проектные мощности), так и осуществить проектирование и поставку оборудования. Вне зависимости от выбранного подхода ГИАП гарантирует единую ответственность, единую стратегию, учитывающую все нюансы проекта и гарантирующую оптимальное цельное технологическое решение.

Состояние EPC и EPC-M контрактов в нефтяной, газовой промышленности, нефтегазовом строительстве

Уникальные компетенции компании в разработке технологий и наличие в команде квалифицированных и высокопрофессиональных сотрудников позволяет нам выполнять реализацию EP(C)-проекта до 10 млрд рублей как по технологии наших постоянных партнеров, так и по технологиям, разработанным специалистами ГИАП.

Проект:

«Строительство установки гранулирования аммиачной селитры мощностью 2300 т/сутки и выпарка 2ой ступени».

Клиент:

конфиденциально

Услуги ГИАП:

базовый проект, технология, проектирование, поставка оборудования, строительство, пуско-наладка установки.

Статус проекта:

в работе

Результат:

Замена ж/б гранбашни более эффективной, металлической

Увеличение производительности агрегата до 2300 т/сутки аммиачной селитры

Снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения высокоэффективной очистки газообразных выбросов.

Проект:

«Реконструкция агрегата АК-72 с переводом на низкотемпературную селективную каталитическую очистку выхлопных газов»

Клиент:

АО «Минудобрения»

Услуги ГИАП:

технологическое обследование, базовый проект, разработка проектной и рабочей документации, поставка оборудования, строительство.

Статус проекта:

завершен в 2021 году

Результат:

Увеличение производительности агрегата на 6÷8 т мнг. HNO3/ч (более 60 т мнг./ч)

Снижение потребления природного газа на 40÷45 м3/т мнг. HNO3

Улучшение экологических показателей агрегата за счет снижения содержания аммиака и оксидов азота в выхлопном газе

Повышение надежности и безопасности эксплуатации агрегата

Проект:

«Техническое перевооружение системы очистки паровоздушной смеси агрегатов производства аммиачной селитры АС-72/1,2».

Клиент:

конфиденциально

Услуги ГИАП:

проектирование, разработка и поставка оборудования, строительство.

Статус проекта:

завершен в 2021 году

Результат:

Повышение надежности и безопасности эксплуатации агрегата

Улучшение экологических показателей агрегата за счет снижения содержания примесей нитрата аммония на 6-7 мг/м3 и аммиака на 13-14 мг/м3 в паро-воздушной смеси

Источник: www.giap.ru

Европейская школа инжиниринга.

Контрактинг EPC И EPCM: пропасть различий.

Часть 1

В России комплексные модели инжиниринга развиваются медленно, в частности в силу запрета на объединение нескольких видов работ в рамках реализации одного проекта. Обсуждалась идея установить новые стандарты инжиниринга, такие как EPC / EPCM, в технологичных отраслях промышленности в качестве надстройки над существующей системой, но она не получила развития. Одна из причин — различия понятийного аппарат в российской и западной системе, данная статья объясняет разницу между трактовками EPC и EPCM, в том числе в отечественной интерпретации.

По материалам исследования «EPC and EPCM Contracts:

Risk issues and allocation»

Fhil Loots, Nick Henchie

Введение

Долгие годы в сфере реализации крупных строительных проектов самым распространенным был контракт на комплексное выполнение работ одной организацией с указанием фиксированной цены за весь объем работ, со сдачей объекта под ключ. Это так называемый «контракт на проектирование, закупки и строительство», или, если использовать английскую аббревиатуру, EPС-контракт (Engineering, procurement and construction).

Подобный тип контракта позволял инвесторам и заказчикам заранее предвидеть временные и финансовые затраты, и данный подход был настолько популярным, что некоторые организации, в частности Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC), подготовили типовые шаблоны такого контракта с учетом реальных условий, имеющихся на рынке. Например, были разработаны стандартные «Условия контракта для сдачи объектов под ключ»» (так называемая «Серебряная книга»). Вслед за этим свои типовые формы для EPС-контрактов предложили Европейская ассоциация машиностроительной промышленности, Международная торговая палата, а также Японская ассоциация по развитию инженерного дела (ENAA) и Международный институт инженеров-строителей (комплект типовых форм EPС-контрактов ICE и ECC).

Позднее Международная федерация инженеров-консультантов (FIDIC) также разработала отдельные типовые формы контрактов с учетом пожеланий крупнейших банков развития — международных финансовых организаций, специализирующихся на льготном финансировании инвестиционных проектов. Данный набор типовых контрактов содержит ряд поправок и дополнений, согласованных с ведущими международными инвестиционными организациями.

В сфере строительства ЕРС-контракты остаются наиболее востребованным типом контрактов как для владельцев и заказчиков, так и для инвесторов. Но рынок диктует свои условия, и генеральные подрядчики все чаще предлагают рассмотреть альтернативные варианты или даже настаивают на отходе от ЕРС-контрактов. В последние годы заметно увеличилась доля договоров, предусматривающих возмещение фактических затрат (в которых обычно заложена целевая цена/фиксированный доход и механизмы, определяющие действия в случае отклонения фактических затрат от заложенного бюджета). Параллельно в международных проектах по созданию инфраструктурных объектов и в крупных строительных проектах начало возрастать число ЕРСM-контрактов (на проектирование, закупки и управление строительством).

Раньше ЕРСM-контракты были в большей степени распространены в горнодобывающих отраслях, но теперь стали популярны и в масштабных проектах в нефтехимической и горнодобывающей отраслях, электроэнергетике и в сфере опреснения воды.

Настоящее исследование посвящено различиям между формами EPCM- и EPC-контракта. Основная путаница возникает из-за того, что хотя буква С в этой аббревиатуре означает construction («строительство»), здесь строительство упоминается в контексте «управления строительством» — CM, Construction Management. При такой контрактной модели сам контрактор (EPCM-подрядчик) не выполняет строительные работы, а занимается проектными работами и управляет процессом строительства от имени владельца/заказчика. Путанице в понимании модели EPCM способствует и то, что установленных типовых форм для таких контрактов пока не существует.

Причинами смены приоритетов и постепенного отхода от EPC-контрактов с фиксированной ценой становится растущая сложность международных строительных проектов и состояние инжинирингового рынка, где подходящих EPC-подрядчиков относительно немного, поэтому они слишком жестко диктуют свои ценовые условия. К примеру, в нефтехимической промышленности не так много подрядчиков с соответствующим опытом и необходимыми финансовыми показателями, способных взяться за осуществление крупных инвестиционных проектов, которые появляются в большом количестве, особенно на Ближнем Востоке.

Из-за такого малого количества EPC-подрядчиков, обладающих необходимыми знаниями, ресурсами и опытом, в условиях, когда цены за EPC-подряд растут, инвесторы вынуждены искать новые способы работы, порой соглашаясь с увеличением рисков. При этом финансирование проекта с привлечением EPC-подрядчика, не предоставившего историю успешно выполненных проектов, обычно не приветствуется банками. В результате крупные EPC-подрядчики начали еще увереннее диктовать свои условия на рынке, таким образом повышая уровень своей прибыли, а риски все чаще стали перекладываться на инвесторов, что привело к относительному отходу от контрактов, в которых указана фиксированная цена за реализацию всего проекта. На отдельных рынках (особенно в нефтеперерабатывающем и в горнодобывающем секторах) заключение контракта с одним EPC-подрядчиком и указанием фиксированной цены за реализацию проекта под ключ теперь больше считается исключением, чем правилом.

Резюме: ЕРС-контракт — это такой контракт, согласно которому ЕРС-подрядчик несет ответственность за все элементы проектирования, за строительство и закупку материалов и оборудования. В отличие от него ЕРСМ-контракт — это договор на оказание профессиональных услуг, с совершенно другим уровнем рисков и иными юридическими последствиями. ЕРСМ-контрактинг достаточно новая форма, и даже в трактовке термина существуют разночтения: в некоторых практиках буква М обозначает Maintenance («обслуживание объекта») или Management с привязкой к деятельности по управлению ВСЕМ проектом, что превращает ЕРСМ-контрактинг в модель более широкую по охвату деятельности, чем ЕРС (рис. 1).

Рис. 1. Этапы развития инвестиционного проекта и масштаб работ в различных системах контрактинга. Модель EPCM-контрактинга дана в российской интерпретации с расширенным управленческим функционалом

В данном материале будет рассмотрен случай, когда главное отличие ЕРС-контракта от ЕРСМ-контракта (EPCM — «Construction Management», т. е. управление строительством) заключается в том, что в последнем случае подрядчик не осуществляет строительные работы (рис. 2).

Рис. 2. Различие описанной в статье модели (основная функция контрактора — консультационная) и российской практики (основная функция контрактора – управление проектом)

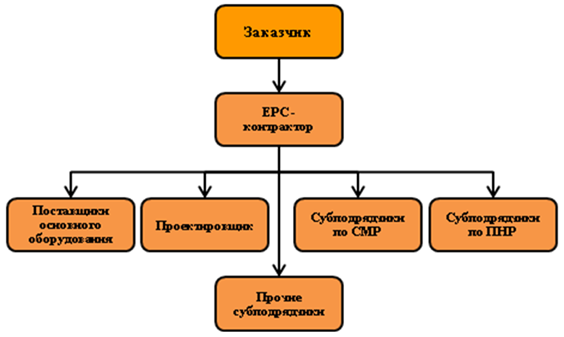

Участники проекта

Кроме заказчика/инициатора, в реализации проекта участвуют еще несколько ключевых фигур. Там, где требуется внедрение технологического процесса, в проект может включаться поставщик технологии — это, как правило, инжиниринговая компания, обладающая технологическим патентом. Иногда поставщик технологического процесса может одновременно быть и EPC-подрядчиком, благодаря чему реализуется подход с единым центром ответственности в лице EPC-подрядчика, что предпочтительно для заказчиков и инвесторов. Но даже в тех случаях, когда поставщик технологии и EPC-подрядчик — две разные компании, заказчик все равно будет пытаться возложить на EPC-подрядчика ответственность и за технологический процесс, хотя мало кто из EPC-подрядчиков соглашается работать на таких условиях.

Если ЕРС(М)-подрядчик не является одновременно поставщиком технологии, то он становится самостоятельным участником проекта, ответственным за все проектные работы, кроме их технической части, поставку оборудования, а в случае EPC-контракта — и за строительство в рамках проекта. Помимо этого, в реализации участвуют специализированные подрядные организации (в EPCM-модели) или субподрядные организации (в EPC-модели) и основные поставщики, которые заключают договоры либо напрямую с EPC-подрядчиком, либо в случае EPCM-контракта напрямую с заказчиком.

Наконец, одним из важнейших участников проекта являются банки, финансирующие проект и налагающие на него определенные ограничения для распределения рисков.

Предварительное проектирование (Front-End Engineering and Design или FEED)

В крупных проектах нередки случаи, когда процесс реализации разделяется на два этапа. На первом этапе инженеры уточняют параметры

проекта, определяющие общие объемы, а также группируют сходные виды работ для более удобного расчета бюджета и планирования. В результате инженеры предоставляют документацию, достаточно подробную для организации тендера на выполнение дальнейших работ.

Подготовка такой документации часто именуется «Предварительное проектирование» (FEED), его задача — создание basic/conceptional engineeng. Разработка FEED-документации обычно оплачивается в соответствии с тарифной сеткой исполнителя и с количеством отработанных часов, но бывает, что за некоторые части документации, объем которых предварительно оговорен, оплата устанавливается в форме договора на фиксированную сумму. Базовая проектная документация, включая комплект технологической проектной документации (process design packages), должна быть достаточно проработана для определения условий тендера.

Разработка FEED-документации выполняется профессиональными инжиниринговыми компаниями, но все чаще ЕРС-подрядчики имеют возможность создавать ее самостоятельно. Важно отметить, что не существует универсального регламента составления базовой проектной документации, или FEED-документации, — такие документы могут отличаться от проекта к проекту и в зависимости от отрасли. Иногда по степени проработанности FEED может приближаться к рабочей документации (Detailed design) или потом стать частью рабочей документации.

Разбивка проекта на этапы с отсутствием обязательств со стороны заказчика касательно того, кто будет подготавливать рабочую документацию, обеспечивает большую гибкость для заказчика после завершения разработки FEED (этап 1) в определении дальнейших вариантов по второму этапу проектных работ:

- Если разработка FEED-документации была выполнена ЕРС(M)-подрядчиком без претензий со стороны заказчика, то для создания рабочей документации и выполнения строительно-монтажных работ контракт с этим же ЕРС(M)-подрядчиком может быть продлен с оплатой на основании согласованной сторонами тарифной сетки (без фиксированной цены за весь проект). Иногда компании, разрабатывающие FEED-документацию, устанавливают это правило в обязательном порядке, организуя совместные предприятия или объединения для выполнения всего комплекса работ.

- Более распространенным является вариант, когда по завершении этапа разработки FEED заказчик хочет, чтобы подготовивший его подрядчик реализовал проект за фиксированную цену. Чтобы сделать такой вариант возможным, необходимо включить в контракт механизмы, позволяющие заказчику после сдачи FEED-документации преобразовать контракт на разработку FEED в контракт с фиксированной ценой на реализацию проекта под ключ. Часто подрядчик, разрабатывающий FEED, сопротивляется включению таких механизмов в контракт, поскольку понимает, что по завершении этапа FEED может не найтись других компаний, доступных, способных и желающих выполнить дальнейшую работу по проекту. Такой подрядчик может выбирать: либо заключать EPC-контракт (по цене, не зависящей от оговоренных в предыдущем контакте формул или механизмов), либо настаивать на завершении работ с оплатой на основании возмещения фактических затрат (+ закладываемая прибыль), что, по сути, идентично предыдущему варианту.

- Заказчик может нанять FEED-подрядчика (или инжиниринговую компанию, предлагающую услуги по управлению проектами) для экспертной оценки, последующего заключения контракта с третьей стороной и дальнейшего управления работой этой третьей стороны. В данном случае третья сторона будет EPC-подрядчиком, который создаст рабочую документацию на основе FEED-документации и выполнит строительство под ключ.

- Заказчик может нанять FEED-подрядчика (или другую инжиниринговую компанию) для создания рабочей документации на основании базовой проектной документации/FEED-документации, управления закупкой материалов и оборудования и управления строительно-монтажными работами от имени заказчика — это и есть так называемый ЕРСМ-контракт.

На практике в крупных проектах разработка FEED-документации может быть разбита на отдельные комплекты проектной документации, где для заказа каждого комплекта проведен анализ рынка, определено оптимальное соотношения цены и качества, и разработка каждого комплекта заказывалась отдельно нескольким подрядчикам.

Решение о том, какой тип подряда выбрать для реализации второго этапа, часто откладывается до завершающей фазы создания FEED-документации, когда заказчик сможет проанализировать рынок и оценить уровень неопределенности затрат, цену, которую придется заплатить за перенос рисков на исполнителя, и предложений на рынке EPC-подряда. Поэтому, если в контракте на разработку FEED не был прописан порядок его преобразования в контракт на реализацию проекта под ключ с указанием фиксированной цены, заказчик может передать дальнейшую инициативу EPCM-подрядчику.

Характер организации заказчика и степень контроля, которую заказчик хотел бы иметь на втором этапе, также влияют на выбор варианта реализации второго этапа.

Проектирование, закупки и управление строительством (EPCM)

В некоторой степени структура заключения контракта на услуги EPCM схожа с заключением контракта по управлению строительством. Основным отличием является обязательство на создание рабочей документации со стороны ЕРСМ-подрядчика.

Обычно в сферу ответственности ЕРСМ-подрядчика входит:

- проектирование (по договоренности — создание базовой проектной, или FEED, документации и обязательно — рабочей документации);

- закупка требуемых материалов и оборудования;

- управление контрактами по выполнению строительно-монтажных работ.

Важное отличие между формой EPCM и формой EPC состоит в том, что в модели EPCM подрядчик оказывает профессиональные услуги (включая проектирование), но не выполняет строительные работ по проекту. EPCM-подрядчик действует как доверенное лицо заказчика, и выступая от его имени, заключает прямые контракты между заказчиком с одной стороны и поставщиками и специализированными подрядчиками с другой стороны. Каждый контракт с подрядчиками — это прямой контракт заказчика с компанией, оказывающей специализированные услуги, или с продавцом. При таком способе реализации проекта (как и при обычном контракте на управление строительством) заказчику следует иметь в своем штате большую и опытную команду для помощи EPCM-подрядчику в управлении такими контрактами.

Несмотря на то что важнейшей функцией ЕРСМ-подрядчика является контроль над исполнением остальными подрядчиками своих обязательств, заказчик также должен контролировать исполнение остальными подрядчиками своих обязательств из-за способа распределения ответственности между сторонами, характерного для EPCM. В отношении всех проблем по контрактам, заключенным между специализированными подрядчиками и заказчиком, ответственность в конечном счете,будет лежать на заказчике. Например, в отношении проблем зависимости работы одного подрядчика от работы другого, требований компенсации за вынужденные задержки и нанесение ущерба, просьб о дополнительном финансировании и переносе временных рамок. Хотя EPCM-подрядчик должен оказывать помощь заказчику в решении любых претензий, но сам EPCM-подрядчик не является стороной в юридических спорах между заказчиком и специализированными подрядчиками.

Обычно EPCM-подрядчик не берет на себя полную ответственность за готовность реализуемого объекта к заранее определенной дате (поэтому в ЕРСМ-контрактах редко указываются условия выплаты неустоек за срыв сроков реализации проекта). EPCM-подрядчик также не берет ответственность за качество выполнения строительных работ или за итоговую стоимость проекта для заказчика. Однако в контракт часто вносятся условия для поощрения и материальной заинтересованности EPCM-подрядчика в сокращении затрат, соблюдении сроков и т. д.

Таким образом, зона ответственности ЕРСМ-подрядчика касается только несоблюдения им своих оговоренных обязательств:

- в проектировании;

- при составлении смет;

- в оценке сроков работ;

- в управлении поставками материалов и оборудования, а также в сопровождении контрактов со специализированными подрядчиками;

- в координации проектных и строительных работ между подрядчиками.

Однако юридически обычно непросто доказать нарушение этих обязательств. Что касается второго и третьего пунктов, каким бы халатным ни был EPCM-подрядчик, заказчику будет очень трудно доказать реальные убытки. Подобная форма EPCM-контракта фактически перекладывает все риски на заказчика за счет снижения стоимости услуг EPCM-подрядчика.

Услуги, предоставляемые по ЕРСМ-контракту

Проектирование

Если проект включает патентованный технологический процесс, разработку технологических решений и помощь с пусконаладкой оборудования, то работы по этим разделам, как правило, являются предметом отдельного соглашения заказчика со специализированным поставщиком. Обычна ситуация, когда по требованию заказчика собственник технологии выполняет лабораторные и прочие испытания, проводит исследовательские разработки для внесения изменений в существующие технологические процессы и адаптирует их под конкретные задачи производственной деятельности. Сопряженность и взаимозависимость большого количества передовых технологий несет значительные риски. Поэтому для поддержки конкурентоспособности производственного процесса соглашение о предоставлении технологии и лицензия на ее использование, как правило, предусматривает дальнейшее участие поставщика технологии в усовершенствовании технологического процесса на протяжении оговоренного периода.

Зачастую фирма — поставщик технологии настаивает на ограничении сферы своей ответственности, например, ограничивает сферу ответственности лишь переделкой своего объема работ. В этом случае единственным правом заказчика при возникновении неполадки в технологическом процессе будет требование протестировать и внести исправления в разработку техпроцесса. Подобные ограничения ответственности поставщика технологии могут служить источником серьезных рисков, которые несет заказчик. Бывает, что неполадки в разработанном технологическом процессе можно устранить относительно просто, в частности, с помощью дооснащения дополнительным оборудованием. Однако более серьезные проблемы с недостаточной мощностью инженерных коммуникаций или с самим технологическим процессом могут привести к полному провалу всего проекта.

Соответственно, гарантии разумного распределения рисков требуют глубокого предварительного анализа рисков, консалтинговой поддержки со стороны страховых организаций, подготовки плана управления рисками и внимательного обсуждения всех соглашений с поставщиком технологии и прочими подрядчиками.

Ни ЕРС-подрядчик, ни ЕРСМ-подрядчик, если они сами не являются владельцами собственности на внедряемый технологический процесс, обычно не хотят брать на себя ответственность за любую часть разработанного технологического процесса. Это дает им возможность перенести ответственность за некорректно функционирующее производство на ошибки, допущенные при разработке технологического процесса, а не погрешности в рабочей документации — и разрешить этот спор иногда фактически невозможно. Таким образом, для заказчика предпочтительней иметь единый центр ответственности в лице ЕРС-подрядчика, который согласился бы взять на себя ответственность за все аспекты рабочей документации, включая технологический процесс.

ЕРСМ-подрядчик обычно отвечает за подготовку FEED-документации и всей рабочей документации, которая потребуется исполнителям строительно-монтажных работ и которая должна соответствовать установленным нормативам и стандартам. Иногда EPCM-подрядчик просто дорабатывает базовую проектную документацию (FEED) до уровня рабочей документации, но для заказчика крайне важно установить ответственность EPCM-подрядчик за то, чтобы рабочая документация обеспечивала оптимальные условия функционирования технологического процесса. Поэтому EPCM-подрядчик должен координировать свои действия с другими участвующими сторонами, чтобы рабочая документация соответствовала согласованным спецификациям и требованиям безопасности.

Нормальной практикой является, когда EPCM-подрядчик несет общую ответственность за обеспечение координации проектных и строительных работ между поставщиками и строительными подрядчиками, а также гарантирует, что их работа исполняется с надлежащим качеством, в соответствии с графиком выполнения отдельных работ и согласно графику реализации всего проекта. Зачастую EPCM-подрядчик назначает одного из участвующих специализированных подрядчиков генеральным подрядчиком, которому он передает часть функций и ответственности за координацию работ на объекте, тем не менее его самого от постоянного присутствия на объекте это не освобождает.

Закупка материалов и оборудования

Ключевые задачи ЕРСМ-подрядчика — консультировать заказчика по вопросам стратегии закупок, следуя которой, организуются строительные работы и приобретаются стройматериалы и оборудование, и затем содействовать заказчику в исполнении этой стратегии. Обычно у заказчика уже есть свои предпочтения при работе с дилерами оборудования и материалов. Поэтому контракт с EPCM-подрядчиком составляется так, чтобы заказчик мог использовать предпочтительный для себя вариант работы со своими и рекомендованными подрядчиком дилерами.

В случае, когда по завершении разработки FEED контракт на его подготовку не преобразуется в EPC-контракт, EPCM-подрядчик должен будет оказывать заказчику помощь в определении условий работы и найме специализированных подрядчиков, распределении между ними основных групп работ, в конечном счете — в заключении этих контрактов. Как и в любом другом проекте, важно вовремя составлять договоры с подрядчиками. Если подписать договор на какие-либо работы слишком рано, когда еще нет достаточной информации для определения фиксированной стоимости этих работ, то это может привести либо к заключению ряда контрактов на условиях возмещения фактических затрат, либо к серьезным претензиям со стороны исполнителя об изменении фиксированной цены на этапе выполнения работ. Если же слишком поздно заключить контракты с подрядчиками, можно не уложиться в график выполнения всего проекта.

Также во время разработки FEED-документации ЕРСМ-подрядчик обычно представляет заключение, какое оборудование (имеющее длительный срок поставки или изготавливаемое на заказ) необходимо заказать заранее, еще до подписания соглашений со специализированными подрядчиками, а зачастую даже до завершения подготовки рабочей документации, что также создает дополнительные риски.

В дальнейшем ЕРСМ-подрядчик отвечает за определение условий и базовых характеристик участия в тендере на закупку необходимых материалов и оборудования, инициирует и проводит тендер, а затем и заключает контракты с компаниями, выигравшими тендер. При этом ЕРСМ-подрядчик должен проанализировать все предложения по тендеру, выработать рекомендации для заказчика относительно технических и экономических преимуществ и недостатков каждого из коммерческих предложений и согласовать с заказчиком, с кем заключить контракт.

Затем ЕРСМ-подрядчик подготавливает экономическую и техническую сторону соглашений с исполнителями строительных работ и поставщиками. Условия таких соглашений оговариваются с заказчиком заранее, но обычно именно ЕРСМ-подрядчик готовит и согласует формы контрактов.

В идеальной для заказчика ситуации далее ЕРСМ-подрядчик заключает по доверенности от заказчика ряд контрактов с фиксированной ценой за весь объем работ. Эти контракты будут прямыми соглашениями между заказчиком и подрядчиками. Очень важно, чтобы эти контракты были правильно скоординированы между собой по срокам выполнения работ. Поступающий в ходе работ в свой адрес претензии заказчик перенаправляет либо EPCM-подрядчику, либо не выполнившему свои обязательства специализированному подрядчику, по вине которого возникала проблема.

Управление строительными работами

ЕРСМ-подрядчик отвечает за общее управление и надзор за всеми строительными работами. Это подразумевает управление строительными подрядчиками, координацию их действий, гарантию обеспечения условий безопасности на объекте, соблюдение графика реализации проекта и соответствие качества работ стандартам, требующимся в данном проекте, включая доказательство последствий ненадлежащего исполнения таким образом, чтобы заказчик был защищен от претензий и исков со стороны подрядчиков.

Алексей Трошин,

генеральный директор АО «Национальная инжиниринговая корпорация»

В России новая школа промышленного инжиниринга до сих пор не создана. Мы научились пользоваться цифровыми инструментами проектирования, мы начинаем внедрять BIM-технологии, но остаемся на тех же принципах и моделях проектирования, которые разрабатывали наши деды во времена советской индустриализации.

Да, традиции советского промышленного строительства с его масштабными программами и глобальными стройками остаются нашей гордостью, но современные экономические условия предъявляют новые требования к технологичности, а сегодня и к уровню цифровизации, объектов, к структуре и масштабу ведения инжиниринговой деятельности, к стандартам управления, к уровню компетенций. Предпринимались попытки нанизать на устоявшиеся правила игры новую терминологию, обновить существующую нормативно-правовую базу и систему стандартов новыми формами взаимодействия участников процесса инжиниринговой деятельности, включая инвесторов, заказчика, подрядчиков, поставщиков, проектные и строительные организации, технологических партнеров. Продуктивное взаимодействие этих игроков в конечном счете и определяет эффективность работы по проекту. Тем не менее попытки остались единичными экспериментами, а система организации проектных работ, превратившись без пары десятков лет уже в вековую традицию, остается, по сути, неизменной. Опыт западных инжиниринговых практик в таких условиях остается актуальным, поскольку запросы промышленности заставляют проектные компании, действуя в рамках принятых стандартов, расширять свои компетенции и области работ.

В данной статье особо важно обратить внимание именно на различия в российском и европейском понимании инжиниринга. Понятийное расхождение начинается уже в интерпретации первой буквы E в аббревиатуре EPC/EPCM. На Западе — это инжиниринг, но в отечественной традиции корректней перевод «проектирование». Отечественная практика развития инженерного дела до распада СССР развивалась параллельно западной и опиралась на собственную терминологию. Во многом состав работ в международных и отечественной практике совпадает: инженерные изыскания, постадийное проектирование, авторский надзор, иногда НИР и пр., но западные форматы дают большую детализацию по стадиям продвижения проекта, больше внимания уделяется юридическим и экономическим аспектам взаимодействия участников инжиниринговой деятельности, при этом они менее формализованы.

В российской практике наибольшее распространение из общепринятых в мире форм получил консультационный, или «чистый», инжиниринг (consulting engineering), связанный с предпроектной проработкой, проектированием и осуществлением авторского надзора за реализацией проектных решений. В то же время относительно мало освоен технологический инжиниринг, включающий проработку технологических решений (в том числе трансфер и внедрение технологий, передачу патентов, иногда подготовку персонала). Сегодня наиболее перспективным трендом в развитии российской инженерной практики являются различные формы комплексного инжиниринга, разновидностями которого и являются модели EPC- и EPCM-контрактинга».

«Важно отметить, что в трактовке терминов EPC и EPCM заложено принципиальное расхождение. В России EPCM — это те же engineering («проектирование»), procurement («закупки оборудования и материалов»), но далее construction («строительство») И. management («управление проектом», то есть project management). Статья же рассматривает трактовку аббревиатуры, объединяющую CM — construction management — управление строительством.

В отечественной практике эти функции фактически совпадают с принятым стандартом работ генерального подрядчика. Логичным переводом рассмотренного в статье случая EPCM является «проектирование, закупка и генподряд».

Фактически это модель нашего генподряда, расширенная закупками не только строительных материалов, но и поставкой, пусконаладкой инженерного и технологического оборудования, причем проектные работы ведутся либо с момента старта проекта, либо на этапе создания рабочей документации. Впрочем, в отечественной юридической практике любой EPC- или EPCM-контракт будет оформляться как сложный договор генподряда или подряда. Тем не менее по объему выполняемых работ отечественная трактовка EPCM шире, чем EPC (в статье ситуация обратная), и включает функции project management, характерные для управляющей компании, то есть планирование, оптимизацию и контроль хода реализации на всем протяжении проекта. Поэтому такая модель EPCM в России используется при исполнении нетиповых, технологически сложных проектов, проектов, в которых для получения результата необходима интеграция деятельности многих участников. В свою очередь, описанная в статье модель по функционалу и взаимодействию с заказчиком в отечественной практике ближе к посреднической роли инженера заказчика — формату, присутствующему на нашем рынке, но мало распространенному.

Не секрет, и данная публикация только это подтверждает, что интерпретация моделей инжиниринговой деятельности в разных странах значительно расходится. Поэтому интерес к такой информации огромен, но действительно проработанных публикаций мало, материалы не всегда достаточно глубоки, зачастую понимание западных подходов к инжинирингу не совсем корректно привязано к отечественной терминологии, из-за чего возникают теоретические нестыковки, а один из возможных подходов становится единственно верным. Авторам часто не хватает понимания, что принципы построения проектной и инжиниринговой деятельности в российской и европейской практике достаточно серьезно различаются и с точки зрения нормативно-правовой базы, и исторически сложившейся практики, и существующей конъюнктуры рынка.

В свою очередь отечественным компаниям в переговорах с западными заказчиками стоит быть внимательней к деталям и учитывать, что не всегда один и тот же термин несёт одинаковую смысловую нагрузку.

Источник: controleng.ru

Epc в строительстве что

ЕРС – международная форма договоров, используемая в строительстве и инжиниринге. Когда заказчик хочет нанять подрядчика для выполнения всего цикла работ, используется именно EPC контракт. Подрядчик выполняет работы за твердое вознаграждение своими силами, специальное вознаграждение за управление проектом и организацию работ не предусматривается.

Для договора ЕРС свойственны следующие характеристики:

- твердая цена, которая в большинстве случаев является паушальной, то есть фиксированной;

- высокий предел ответственности подрядчика, который в большинстве случаев ограничен в пределах договорной цены;

- подрядчик располагает большей самостоятельностью в осуществлении строительного процесса, а заказчик имеет минимум полномочий по управлению ЕРС-подрядчиком или субподрядчиками;

- большинство рисков по договору, включая риски непредвиденных затрат и задержек, относятся к ответственности EPC-подрядчика. Договор ЕРС часто используется в тех случаях, когда заказчик не располагает собственной службой, способной управлять строительным проектом, поэтому не вмешивается в такое управление и не берет на себя соответствующие риски;

- ЕРС является одной из основных договорных форм в проектах, которые финансируются с помощью банков (проектное финансирование), так как банки, предоставляя кредит, стремятся к тому, чтобы заемщик брал на себя как можно меньше рисков.

ЕРС-контракт используется, как правило, в тех проектах, где опытный подрядчик может с достаточной степенью точности оценить размер своих расходов, а также степень рисков.

Обычно подрядчики неохотно соглашаются на заключение договоров ЕРС. Это вызвано следующими обстоятельствами:

- нетипичностью проекта и сложностью условий, в которых будет реализовываться проект, неопределенностью в объеме и/или составе работ;

- реализацией иностранным подрядчиком проекта в государстве с развивающейся экономикой, проблемами в развитии конкурентного рынка строительных материалов, проблемами на рынке труда (нехватка специалистов);

- неразвитостью местного рынка строительно-монтажных организаций и их низкой квалификацией, что вызывает проблемы в привлечении субподрядчиков.

В указанных случаях генеральный подрядчик не желает нести все риски по проекту, включая риски, связанные с возможностью нарушения субподрядчиками своих обязательств, а также отвечать перед заказчиком в неограниченном размере, с учетом того, что собственно вознаграждение генерального подрядчика обычно составляет 10-15% от общей цены договора EPC.

Источник: ik2k.ru

EPC-контракты

EPC — контракты (от англ. Engineering, Procurement and Construction) на инжиниринг, поставку и строительство являются распространенной формой контракта, который используется для реализации крупных и сложных проектов. В соответствии с EPC-контрактом, подрядчик обязан полностью осуществить строительство для заказчика, которому требуется только повернуть ключ, чтобы начать эксплуатацию объекта, поэтому EPC-контракты иногда называют «контрактами на строительство под ключ».

Преимущества EPC-контрактов:

- Гарантированный ввод в эксплуатацию;

- Генподрядчик решает все вопросы, что снижает либо полностью исключает необходимость организации строительного подразделения в структуре Заказчика;

- Фиксация характеристик цены и сроков реализации проектов, прописываемых в договоре;

- Существенное сокращение экономических и правовых рисков.

ЕРС-контракт содержит:

- Контроль проекта;

- Консультирование;

- Технические обоснование;

- Планирование;

- Комплектование, изготовление и доставку оборудования;

- Логистику;

- Строительно-монтажные работы;

- Пуско-наладку и подготовку персонала;

- Запуск и передачу объекта в эксплуатацию.

ООО «Валдекс Энергетика» реализует ЕРС-контракты в сфере строительства энергоцентров. Реализацию проекта осуществляет штат высококвалифицированных специалистов, которые ведут постоянный контроль и мониторинг проектов, что позволяет достичь оптимального результата в поставленные сроки.

Источник: valdex-energetica.com

ЕРС-контракты: кто задаст правила игры

За последние несколько лет отрасль электроэнергетики побила своей рекорд по вводу мощностей, установленный в 70-х гг. прошлого столетия. На ТЭС за последние два года преимущественно в рамках реализации механизма ДПМ введено в эксплуатацию более двух десятков энергоблоков. Но стоимость подавляющего большинства объектов и сроки ввода в эксплуатацию оказываются необоснованно завышенными. Почему возникают эти проблемы и как их разрешить?

В последние годы отрасль электроэнергетики достигла высоких показателей по объему ввода мощностей. За 2010-2011 годы в эксплуатацию введено 6000 МВт новых мощностей, что составляет 65-70% от максимума, достигнутого в советское время. Этот максимум пришелся на конец 70-х годов. Подавляющее большинство новых электростанций построено с использованием парогазового цикла.

К настоящему моменту многие проекты строительства энергоблоков первой инвестиционной волны в электроэнергетике, стартовавшие в 2005-2008 гг. и реализуемые по модели EPC-контрактов, завершены. В общей сложности на ТЭС за последние два года преимущественно в рамках реализации механизма ДПМ (Договоров на Предоставление Мощности) введено в эксплуатацию более двух десятков энергоблоков.

Договор на предоставление мощности — договор, по условиям которого новые собственники генерирующих активов расформированного РАО «ЕЭС России» — оптовые и территориальные генерирующие компании (ОГК и ТГК), обязываются вводить новые мощности, определенные инвестпрограммой РАО, получая при этом гарантии сбыта энергии. Если инвестор срывает сроки ввода новых мощностей, то к нему применяются штрафные санкции — до 25% от объема программы.

Обобщая опыт реализации этих механизмов, следует отметить, что практически на всех объектах первоначальные контрактные сроки ввода в промышленную эксплуатацию увеличивались от 6 до 18 месяцев. При этом стоимость создания объекта, в среднем, также увеличивалась на 10-15%. Это увеличение складывалось из более высокой цены контракта и убытках EPC-контрактора. Такой результат характерен для любых инжиниринговых компаний и консорциумов: крупных и средних, российских и с иностранным участием. Все это дает повод говорить о наличии ряда системных проблем в сфере электроэнергетического строительства.

В чем же причина подобных отклонений? Чтобы в этом разобраться необходимо проанализировать каждый этап строительства.

Первый этап – предпроектная подготовка, формирование схемы контрактования и проведение конкурентных процедур по выбору исполнителей.

Анализируя практику реализации этого этапа следует отметить, что условиями тендерной документации изначально занижаются требуемые сроки строительства по сравнению с реально достижимыми. Так, средний срок строительства, включая рабочее проектирование, указывается в диапазоне 24-26 месяцев при нормативных сроках 28-32 месяца.

Эта ситуация определяется условиями фиксированности даты ввода объекта в эксплуатацию в рамках ДПМ с угрозой штрафов в случае срыва сроков, а также недостаточным учётом Заказчиком сочетания факторов сезонности и места размещения объекта (что определяет логистику поставляемого оборудования) при определении сроков строительства. Позднее начало поведения тендеров и длительность самой процедуры подведения итогов конкурса также существенно сокращает сроки реализации проекта. Дополнительным фактором неопределённости в отдельных проектах является отсутствие у Заказчика окончательных согласованных технических условий на схемы топливоснабжения и выдачи электрической мощности, включая противоаварийную автоматику и участие энергоблоков в регулировании работы электроэнергетической системы.

Таким образом, в большинстве проектов изначально запрограммировано отставание от контрактных сроков на 4-6 месяцев.

Также стоит отметить невозможность подготовки реальных ценовых предложений участников. В момент проведения тендера техническое задание на создание объекта носит достаточно приблизительный характер, присутствуют ошибки в определении объёмов работ разработчиками технико-экономического обоснования проекта, не определен желаемый состав производителей оборудования. При проектировании объекта его характеристики могут значительно изменяться. Следовательно, фактическая структура цены и её размер также отличаются от контрактной. Опыт реализации проектов показывает, что отклонение итоговой стоимости СМР (в базовых ценах) от стоимости по первоначальному сводному сметному расчету составляет как минимум 10-15%.

По мнению специалистов, эта проблема вполне разрешима. Какие действия необходимо предпринять?

Во-первых, заказчикам следует переходить к проектному управлению созданием новых энергоблоков, начиная со стадии инициации, а не со стадии строительства объекта, что позволит к моменту объявления тендера иметь четкое видение будущего объекта и качественную тендерную документацию.

Во-вторых, использовать накопленный ранее опыт строительства объектов для формирования корректной структуры цены. Ведение статистики о реальных сроках и стоимости строительства энергоблоков в современных российских условиях целесообразно осуществлять на уровне отраслевых ассоциаций (например, Национальная ассоциация инжиниринговых компаний). Также можно отметить, что переход на схему двухстадийного контрактования, при котором сначала заключается договор на предпроектную подготовку, а по результатам предварительных проработок – договор на создание объекта, снимает проблему неопределенности при формировании условий контракта на строительство нового объекта.

Второй этап – заключение контрактов.

На данном этапе формируются условия заключаемых контрактов на строительство ТЭС и принципов разделения ответственности между участниками проектов. Это и определяет сам ход реализации проекта, соответственно для выявления причин, вызывающих отклонения от целевых показателей проектов, следует проанализировать условия.

Общая схема ЕРС

Контракт EPC (engineering, procurement, construction) – комплексный договор на полный цикл работ по реализации строительных проектов (проектирование, поставка оборудования, строительство, монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в промышленную эксплуатацию) является признанной во всем мире моделью договорных отношений для создания объектов генерации электроэнергии.

Общепризнанная форма договора EPC предусматривает принятие генподрядчиком обязательств по проектированию объекта, в том числе и по сбору исходных данных, получению необходимых разрешений, поставкам основного генерирующего и вспомогательного оборудования, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, вводу объекта в эксплуатацию. Договор по схеме EPC подразумевает, что практически все риски, связанные с созданием объекта в границах строительной площадки, генподрядчик принимает на себя и учитывает при формировании твердой фиксированной цены проекта.

Для многих проектов, особенно инициированных в 2008 – 2010 гг., характерно отступление от классической схемы EPC-контракта.

Зачастую, заказчики самостоятельно заключают контракты на поставку основного оборудования, а иногда и на рабочее проектирование. В отдельных случаях после выбора генподрядчика, указанные контракты передаются последнему на исполнение. Также заказчики часто прописывают в условиях договора контроль отношений генподрядчика с субподрядчиками по СМР. Такие условия реализации схемы EPC фактически превращают EPC-контрактора в подрядчика на строительство, при этом оставляя за ним ответственность за сроки ввода объекта.

Наиболее часто применяемая схема реализации проектов в России

(при номинальном названии — схема EPC)

Приведенная схема – яркий пример того, как делать не надо. Работа такому алгоритму приводит к задержкам в реализации проектов, увеличению их стоимости по причине возникновения разрывов в обязательствах, длительного переговорного процесса.

Описанная практика не только создает проблемы технической реализации проекта, но и существенно снижает экономическую привлекательность инжинирингового бизнеса как такового. Расширенное применение такой практики приведёт к постепенной деградации инжинирингового бизнеса в электроэнергетике и потере накопленного опыта и компетенций.

Другим существенным отличием от стандартной практики EPC-контрактов является финансирование выполняемых строительно-монтажных работ на ежемесячной основе с применением базовых сметных цен и территориальных индексов, вместо финансирования по знаковым событиям или законченным этапам.

Такая схема применяется в первую очередь по соображениям бухгалтерского и налогового учёта, организации расчётов НДС, её соответствия устоявшейся российской практике. Однако ее применение с учётом специфики формирования региональных индексов и качества сметной документации, создаёт существенные затруднения для генподрядчика по привлечению высококвалифицированных субподрядных организаций. А это негативно влияет на интенсивность и сроки выполнения работ. Кроме того, применение указанного метода финансирования входит в противоречие с самим понятием твёрдой договорной цены, создавая проблему выплаты экономии генподрядчику если таковая получена по результатам проекта, что дополнительно снижает привлекательность инжинирингового бизнеса.

Ещё одним фактором, негативно влияющим на сроки выполнения работ, посредством воздействия на механизм финансирования работ, является одновременное применение заказчиками механизма банковских гарантий и так называемого «гарантийного удержания», а также трансляция рисков по срокам ДПМ на генподрядчиков посредством значительных штрафных санкций.

Решение указанных проблем видится в разработке адаптированных под требования российского законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учёта типовых форм контрактов, в том числе контрактов с «целевой ценой», консолидации и созданию диверсифицированных инжиниринговых компаний.

Третий этап – выполнение рабочего проектирования, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Одним из наиболее существенных факторов, приводящих к отклонениям в сроках и стоимости проектов непосредственно при исполнении работ, является дефицит квалифицированных монтажных организаций и специальной строительной техники, а также недостаток проектных организаций, способных на современном уровне и в срок спроектировать объект. Такая проблема возникла, в том числе, в связи с жёстким ценовым давлением заказчиков и применяемыми схемами финансирования работ, транслируемым через генподрядчиков на конечных исполнителей работ.

Учитывая, что большинство описанных проблем характерны для молодых, развивающихся рынков услуг (текущая стадия развития рынка электроэнергетического инжиниринга в России), варианты решения должны соответствовать этим условиям. Очень важно выстраивание партнёрских отношений между заказчиком и генподрядчиком, совместное принятие решений и несение рисков проекта.

Также для данной стадии развития рынка российского инжиниринга обоснованно применение контрактов с целевой ценой (схема «openbook») – такая схема позволит снизить риски заказчиков и сохранить опыт, накопленный инжиниринговыми компаниями.

При схеме «openbook» сначала выбирается генподрядчик (по показателям опыта строительства объектов и наличия ресурсов), совместно с которым заказчик детально прорабатывает технические условия на создаваемый объект, подбирает поставщиков основного оборудования. Ориентировочная длительность такой работы — 6-8 месяцев, после чего заказчик и генподрядчик совместно формируют целевую цену контракта, добавляя к ней покрытие затрат генподрядчика и заказчика на обслуживание проекта. Также, формируется фонд непредвиденных затрат, который, в случае экономии по проекту, будет разделен между участниками в качестве прибыли для одних и экономии для других.

Сравнение структуры цены при реализации разных типов контрактов на создание энергообъектов

Основные характеристики типов контрактов на создание энергообъектов

В текущих условиях консолидация рынка инжиниринговых услуг с созданием вертикально-интегрированных компаний, включающих собственные проектные, строительные и монтажные подразделения позволит компаниям не растерять накопленный опыт, сформировать собственную базу знаний и достаточную автономность от сторонних подрядных компаний. Совершенствование условий рынка возможно, в том числе, за счет развития профессиональных ассоциаций и разработки на их уровне «правил рынка».

Источник: magazine.neftegaz.ru