Парфенон — один из самых известных памятников античной архитектуры. За свою многовековую историю он пережил немало: землетрясения, войны, взрывы, перестройку в христианскую церковь, католический собор и мусульманскую мечеть, разграбления и даже многолетнюю реставрацию. Когда мы увидели Парфенон своими глазами, то первая мысль, которая возникла «Ух ты!

Он действительно существует, и он такой, как на картинках в учебнике истории». Но надо сказать, что далеко не все так воодушевлены видом главного храма Акрополя. В сети можно найти очень много отзывов туристов, чьих ожиданий Парфенон не оправдал. Если с вами произошло то же самое — это абсолютно нормально!

Нас, например, совсем не впечатлила Мона Лиза, и мы по этому поводу совсем не переживаем. Если вас это не успокоило, то вот вам еще пример: известный американский баскетболист Шакил О’Нил, когда его спросили видел ли он Парфенон во время своей поездки в Грецию, ответил журналистам, что не запоминает название клубов, в которых тусуется.

ЛЕВЫЕ и ПРАВЫЕ в политике за 5 минут

Наше личное мнение, что все самое захватывающее в Парфеноне — в его истории и мифах, которые его окружают, а не во внешнем виде. Безусловно, не менее интересны особенности архитектуры храма, но мы в этой теме мало что понимаем, но тем не менее, в нашей сегодняшней статье попробуем рассказать и об этом. Для тех, кто не хочет читать много букв, а хочет узнать имя зодчего Парфенона из пяти букв, то сразу скажем, что правильный ответ — Иктин или Фидий, смотря какой версии придерживается составитель кроссворда. А для остальных мы продолжаем.

Парфенон — главный храм Афинского Акрополя

Парфенон до Парфенона

Рассказывать об истории Парфенона и не рассказать о том, что располагалось на этом месте до его строительства было бы неправильно, поэтому начнем мы с самого начала, а именно со времен, когда скала Акрополя стала заселяться людьми.

Дворец Афинских царей

Первые следы обитания человека на территории Акрополя относятся к эпохе неолита. А во втором тысячелетии до нашей эры священная скала была не только плотно заселена, но и хорошо укреплена. Некоторые историки предполагают, что в 1200 году до нашей эры (конец микенского периода) на территории Акрополя располагалось здание общественного назначения, по некоторым данным это мог быть дворец афинских царей, что-то наподобие того, что был в Древнем Тиринфе (макет дворца есть в Археологическом музее Афин). Этот дворец был полностью или частично разрушен в «темные века» (1200-900 года до нашей эры).

Первый храм Афины в Акрополе

После того, как царь Тессей объединил Аттику и установил демократию, власть царей была ликвидирована и важную роль в жизни Афин начал играть совет под названием Ареопаг (по названию одноименного холма). Но нам сейчас важно не это, а что именно в этот период истории начинают происходить серьезные изменения не только в государственном и политическом устройстве, но и значительные изменения в архитектурном облике Акрополя.

Чем отличаются «правые» и «левые» | ПРОСТАЯ ПОЛИТИКА

Рядом с дворцом царей сооружается первое святилище богини Афины. Точная даты строительства этого храма неизвестна, хотя ученым удалось доказать, что в VII веке до нашей эры в северной части Акрополя уже существовал храм покровительницы города, а значит построен он был или в этот период времени или раньше. В восточной части здания стояла статуя Афины из оливкового дерева, согласно преданию, упавшая с неба. В VI веке до нашей эры к власти приходит Писистрат, который несмотря на всю свою авторитарность и тиранию, очень почитает Афину и именно при нем строится новый храм Афины в Акрополе, известный как Гекатомпедон.

Храм Гекатомпедон

Свое название, которое дословно переводится как «стофутовый», храм получил из-за своих размеров: 32.8 на 16.4 метра или 100 на 50 футов. Руины этого древнего святилища были обнаружены во время раскопок немецкого археолога Вильгельма Дёрпфельда, и это были основания двух колонн и остатки фронтонных композиций храма. Метопы Гекатомпедона выполнены из известняка и отлично сохранились до наших дней, сейчас их можно увидеть в Новом музее Акрополя.

Некоторые ученые считают, что Гекатомпедон скорее был предшественником Эрехтейона, а не Парфенона, ведь именно в его стенах хранились все реликвии. Долгое время один из найденных в Акрополе фундаментов приписывали Гекатомпедону, но археологи обнаружили, что он гораздо меньше заявленных 100 футов, и, следовательно, не может быть частью древнего храма.

Несмотря на то, что место расположения святилища стоит под вопросом, почти никто из ученых не отрицает существования Гекатомпедона. Почему был разрушен храм — неизвестно. По одной из версий, афиняне хотели избавиться от наследия Писистрата (по этой же причине вся политическая и общественная жизнь города была перенесена в Древнюю Агору, а Акрополь стал центром религиозной жизни), по другой версии святилище было разрушено во время греко-персидской войны. Так или иначе, но вскоре после Марафонской битвы на священной скале началось новое строительство храма в честь богини Афины.

Храм Опистодом

Одновременно с возведением Опистодома или Пре-Парфенона начинается строительство нового монументального входа в Акрополь — Пропилей. В качестве материала для строительства выбран пентеликонский мрамор, залежи которого были обнаружены вблизи города. Новый храм был заложен в 488 году до нашей эры и расположился между современными строениями Парфенона и Эрехтейона. Строительство продолжалось вплоть до 480 года до нашей эры, но было прекращено из-за нового вторжения персов в Грецию, и так и не было завершено после окончания войны. В наши дни части того древнего храма можно увидеть на северном склоне Акрополя у стены Эрехтейона.

Колонны пре-Парфенона на северном склоне Акрополя

Строительство Парфенона

В 449 году на народном собрании Афин было принято решение о перестройке Акрополя, который после окончания греко-персидских войн лежал в руинах. Важнейшее место в скульптурном ансамбле было отведено новому величественному и роскошному храму в честь богини Афины. Для строительства святилища были выбраны лучшие строители, зодчие, архитекторы, художники, а средств на возведение нового алтаря не жалели.

Храм Парфенон в наши дни

Так как Афины на тот момент были демократическим городом, то каждый житель имел право знать, как расходуются выделенные средства. Именно поэтому все финансовые и строительные отчеты вырезались на камнях и выставлялись для всеобщего обозрения. Эта методика ведения отчетности в наши дни частично помогает археологам восстановить хронологию событий, оценить затраты и даже узнать причины срыва сроков. К сожалению, «отчеты по Парфенону» сохранились в очень плохом виде: часть отсутствует, а часть тяжело поддается расшифровке.

Отчеты на камнях

Считается, что строительство Парфенона началось в 446 году до нашей эры. Для нового храма была выбрана ровная площадка в самом высоком месте священной скалы. Первые пару лет были посвящены добыче мрамора и доставке его на священную скалу. В большинстве случаев камни добывались из горы Пентеликон (23км от Афин), подвергались частичной обработке, затем доставлялись на Акрополь и уже здесь приобретали свои окончательные формы.

Для этих целей была сооружена специальная каменотёсная мастерская, в которой и велись работы по приведению мрамора в «нужную кондицию». Для выполнения работы каменотесов привлекались как свободные жители города, так и рабы. Рабы, как правило, выполняли черновую работу, а вот сложные и ответственные операции по вырезанию пазов и шлифовке мрамора выполняли только свободные люди.

Если говорить об авторе Парфенона, то тут есть несколько версий. Самая распространенная — сам проект был создан и придуман Иктиным, а непосредственно руководил работами Калликрат. Не остался в стороне и Фидий, который занимался отделкой и внешним украшением храма.

Некоторые историки спорят с этим и говорят о том, что Фидий не только «украшал» Парфенон, но и руководил работами, а Иктин и Калликрат лишь помогали ему. Учитывая, что строительство Парфенона пришлось на эпоху Перикла, который очень уважал Фидия, то лично нам эта версия кажется более правдоподобной. Но самое интересное в том, что в эпиграфических документах, сообщающих о строительстве Парфенона, все эти имена вообще отсутствуют. Безусловно, все трое сыграли важную роль при строительстве Парфенона, а кто из них был «самым главным» уже не так важно.

«Фидий, показывающий фриз Парфенона друзьям», картина работы Лоуренса Альма-Тадемы, 1868

К 438 году основные работы были закончены, и храм был освящен в день празднования Панафиней. Но стоит сказать, что различные доработки, касающиеся главным образом внешнего вида храма, длились вплоть до 432 года до н.э., речь идет о создании скульптур метоп, фриза, фронтонов и т.д.

Архитектура Парфенона

Наверное было бы логично продолжить статью дальнейшей историей Парфенона, но мы должны остановится на его архитектурных особенностях. Если они вас не очень интересуют, то можно смело пропустить этот раздел.

Парфенон в наши дни

По своему внешнему виду Парфенон представляет собой классический прямоугольных храм с колоннадой (периптер) из 46 колонн. Размеры храма 69.54м в длину и 30.89м в ширину. По своему стилю храм относится к дорическому ордеру с рядом элементов ионического. Например, вместо характерных для дорического ордера шести колонн на фасаде, он имеет восемь, а это уже ионический стиль.

Боковые стены с каждой стороны украшает 17 колонн (включая угловые), каждая из которых имеет по 10-12 барабанов. Высота колонн с капителями — 10.43 метра, а диаметр от 1.905 до 1.944м, причем кверху он уменьшается. Крыша храма была выполнена из черепицы.

Мы позволим себе не углубляться во внутреннее устройство храма, потому как людям, не связанным с архитектурой, все эти пронаосы, амфипростили и стилобаты ни о чем не расскажут, а тех, кто в этом понимает наше невежество в описании сильно повеселит. Лучше мы расскажем о скульптурном украшении храма, тем более, что частично оно сохранилось до наших дней и увидеть его может любой желающий, если отправиться в Афины или Лондон.

Над скульптурным оформлением Парфенона работал Фидий и этот факт почти не оспаривается историками. Условно все оформление храма можно разделить на четыре значимых части: золотая статуя Афины Парфенос, метопы внешнего фриза, внутренний фриз и скульптуры на фронтонах.

Скульптура Афины Парфенос

Центральное место в храме отводилось огромной статуе Афины Парфенос, которую выполнил Фидий. Это была классическая хрисоэлефантинная скульптура (выполненная из слоновой кости и золота) высотой 11 метров. До наших дней статуя богини не сохранилась, но ее внешний облик удалось восстановить по многочисленным копиям и рисункам. В левой руке Афина держит щит, на внешней стороне которого изображена битва с амазонками, а на внутренней — битва с титанами.

По легенде, в барельефе битвы амазонок Фидий изобразил себя в образе Дедала, а Перикла — в образе царя Тесея. В правой руке Афины Парфенос — богиня Ника. На всех копиях она выглядит совсем крошечной, в оригинале же это был отдельный архитектурный шедевр высотой почти 2 метра. Пьедестал статуи был украшен сценой рождения Пандоры — первой женщины.

Статуя Афины Парфнос в Нэшвилле

С историей статуи связан грандиозный скандал: Фидия и Перикла обвинили в растрате государственных средств, которые были выделены на создание статуи Афины. По одним данным Фидий смог доказать свою невиновность, по другим, все-таки оказался в тюрьме. Принято считать, что статуя была уничтожена во время пожара в пятом веке нашей эры, но некоторые ученые пытаются доказать, что она «прожила» гораздо дольше, так как в X веке упоминание о ней всплывает в истории Константинополя.

Метопы Парфенона

Говоря о скульптурном украшении Парфенона нельзя не рассказать о метопах, или, как их еще называют, о дорическом фризе храма, который украшал внешнюю колоннаду. Внешний фасад Парфенона украшали 92 метопы, на каждой из которых был создан отдельный шедевр в виде барельефа. Все их объединяла между собой единая тема.

Южный фасад украшен сценой битвы кентавров с лапифами, на севере — эпизоды Троянской войны, западную сторону украшала битва амазонок, а на востоке — битва богов с гигантами. До наших дней сохранилось 57 метоп, основная часть принадлежит восточному фасаду. Сорок две метопы можно увидеть в Новом музее Акрополя в Афинах, а 15 в Британском музее в Лондоне.

Метопы Парфенона в Новом музее Акрополя в Афинах

Ионический фриз Парфенона

Еще один фриз, но уже в ионическом стиле, был создан для украшения верхней части внутреннего помещения храма. Длина этого скульптурного полотна составляла 160 метров, а высота 1.02 метра. На барельефе изображено панафинейское шествие, картина включает в себя 378 изображений людей и богов и около 200 животных и представляет собой уникальное произведение античного искусства. До наших дней из 115 пластин сохранилось 96: пятьдесят шесть из них можно увидеть в Лондоне, а сорок находятся в экспозиции музея Акрополя, также фрагменты можно увидеть в Ватикане, Вене, Копенгагене, Мюнхене, Палермо и Вюрцбурге.

Ионический фриз Парфенона в Афинах

Фронтоны Парфенона

Ну и последняя скульптурная особенность Парфенона, о которой мы не можем не упомянуть — это его фронтоны. Внутреннюю часть фронтонов восточного и западного входа украшали гигантские скульптурные композиции, которые к нашим дням почти не сохранились. С восточной стороны был изображен миф о рождении Афины из головы Зевса, а с западной был представлен знаменитый спор Афины и Посейдона за обладание Аттикой. До наших дней дошли лишь части 30 статуй: 19 из них можно увидеть в Британском музее, а 11 находятся в Афинах.

Статуи с фронтона Парфенона в музее Акрополя

Как это ни странно, но в декоре Парфенона огромную роль сыграла живопись. Сейчас в это сложно поверить, но раньше главный храм Акрополя был цветным. Особенно ярко был раскрашен фриз: триглифы — синие, фон метоп — красный, тении — темно-красные. Скульптурные группы также были раскрашены как на метопах, так и на фронтонах. Колонны же, кроме узкой полоски, отделяющей шейку капители, сохраняли естественный цвет пентеликонского мрамора.

Колонны были естественного цвета мрамора, а вот фриз был цветным

Дальнейшая история Парфенона

Но вернемся к истории самого знаменитого античного храма в мире. Практически сразу после окончания строительства Парфенона в Греции разразилась Пелопоннесская война между Афинами и Спартой, в которой первые потерпели сокрушительное поражение и лишились всего, что у них было, включая свой демократический политический строй.

Лишь спустя несколько лет афинянам удалось освободится от навязанного режима и частично, хоть и в гораздо меньшей степени, чем раньше, восстановить свою государственность. Но не успели греки оправиться от гнета спартанцев, как пришла эпоха македонцев сначала в лице царя Филиппа II, а затем его сына Александра Македонского. Несмотря на то, что в 323 году до нашей эры Александр Великий покончил с афинской демократией, он не стал разрушать Афины и его святыни, как это обычно делают завоеватели. Более того, он приказал повесить на восточном фасаде Парфенона четырнадцать щитов, а позднее преподнес Афине-победительнице дары в виде 300 доспехов побежденных персов.

Парфенон в Афинском Акрополе

В конце IV века до нашей эры к власти пришел Деметрий Полиоркет, который использовал Парфенон в качестве своего дворца, в котором поселился вместе со своими многочисленными любовницами. А дальше каждый новый правитель превосходил предыдущего по степени надругательства над священным для афинян местом. Так в начале III века до н.э. афинский тиран Лахарес приказал снять все золото, которым была украшена одежда статуи Афины Парфенос, предположительно именно в это время статуя была «переодета» в бронзу. По другим данным, после того, как статую «раздели» — она пропала вовсе.

В начале II века до нашей эры в Парфеноне устанавливается огромный памятник в честь одного из представителей пергамской династии Атталидов. Он был установлен справа от входа в храм и в высоту практически доставал до крыши. Спустя несколько десятков лет слава Атталидов пошла на спад и монумент быстренько переделали в честь императора Августа. Как это ни странно, но античные историки не упоминают о пожарах, которые были в Парфеноне, и какие разрушения они нанесли.

Эту информацию частично можно обнаружить лишь в сохранившихся речах древнегреческих ораторов, которые иногда в своих трактатах используют отсылки к истории. Тем не менее, археологам удалось установить, что в III веке в Парфеноне бушевал огромный пожар, который уничтожил крышу и внутренние перекрытия, мраморные блоки потрескались, колоннада в восточной части храма практически обрушилась.

Парфенон в строительных лесах в 2017 году

Реставраторы того времени, видимо, приходились далекими родственниками московскому мэру, потому что при реконструкции храма не ставилась задача восстановить облик святилища или сохранить уникальные скульптурные украшения, задача была сделать быстро. Поэтому крышу сделали только для того, чтобы защитить внутренние помещения, а на восстановления колонн пошли блоки, которые остались от разрушенных храмов, а также мраморные таблички с финансовой отчетностью.

Превращение в христианский храм

Точных сведений о том, когда именно храм Афины был превращен в христианскую церковь история не сохранила. Но археологи предполагают, что это произошло в V-VI веке нашей эры. Именно тогда Парфенон был разграблен, а все сохранившиеся на тот момент сокровища были вывезены в Константинополь. В византийский период истории Афин Парфенон служил православным кафедральным Собором Пресвятой Богородицы и был четвёртым по значимости паломническим центром Восточной Римской империи после Константинополя, Эфеса и Салоник. Значимость храма была настолько велика, что император Василий II прибыл в Афины в 1018 году с единственной целью — поклониться Парфенону.

Во времена правления Оттона де ла Роша в Парфеноне разместилась резиденция французского архиепископа. На какой-то период храм превратился в католическую церковь и стал именоваться собором Афинской Богоматери (Notre Dame d’Athenes). В течение следующих 250 лет власть над Афинами сначала перешла к каталонцам, а затем к итальянцам. При первых Парфенон стал называться Санта-Мария-де-Сетинас, а при вторых сменил имя на Санта-Мария-ди-Атене.

Перестройка античных храмов в христианские была довольно распространенным явлением, вспомнить хотя бы храм Гефеста в Агоре. При перепланировке страдал как внешний облик храма (например, чтобы добавить света в скульптурном фризе Парфенона были прорублены окна), так и внутренний. Все, что могло пригодиться для совершения богослужений оставляли или переделывали, остальное же безжалостно уничтожали.

Превращение Парфенона в мечеть

В середине XV века Афины переходят под власть Османской империи, которой в то время правил Мехмед II Завоеватель. Акрополь был преобразован в турецкий гарнизон: в Эрехтейоне разместился гарем султана, в Пропилеях поселился военный комендант, а Парфенон почти сразу же превратили в мечеть. Христианские и языческие росписи забелили, чтобы не было видно, а построенную в христианские времена колокольню переоборудовали в минарет. Почти два столетия Парфенон был мусульманских храмом. В 1687 году во время очередной турко-венецианской войны Парфенон был разрушен.

Произошло это 26 сентября 1687 года. Надеясь, что противник не станет обстреливать бывшую христианскую святыню, османы решили спрятать в Акрополе женщин, детей и боеприпасы, но глава венецианской армии генерал Отто-Вильгельм Кёнигсмарк, несмотря ни на что приказал обстрелять Акрополь. Пушки были установлены на холме Филопаппу, поэтому и Парфенон, и другие строения священной скалы были как на ладони. После попадания снаряда в храм произошел взрыв, в результате которого большая часть храма обрушилась. С этого момента история Парфенона становится историей руин.

Руины Парфенона в наши дни

Вскоре венецианцы оставили Афины, а турки вновь разбили гарнизон на Акрополе, но гораздо более скромный. В руинах Парфенона была построена новая мечеть, а вот то, как она выглядела сейчас может узнать каждый. Дело в том, что на первой известной фотографии Парфенона, сделанной в 1839 году, мусульманский храм прекрасно виден невооружённым глазом.

Первая известная фотография Парфенона (1839 год)

Рисунок новой мечети на руинах Парфенона, предположительно 1838 год

Окончательное разрушение Парфенона

Постепенно могущество Османской империи стало падать и без надежной защиты памятники Акрополя стали быстро ветшать. Нередко камни от них шли на строительство домов, известны случаи, когда разбивали колонны, чтобы достать свинцовые скобы, которые соединяли барабаны. Как правило, все это было делом рук местных жителей, которым нужно было как-то выживать. Но не остались в стороне и европейцы, которые устроили настоящую охоту за уцелевшими фрагментами фризов и скульптурами.

Самый известный случай — это «мраморы лорда Элджина», которые сейчас выставляются в Британском музее (мы подробнее рассказывали об этом в статье про Новый музей Акрополя). Можно встретить фрагменты фриза Парфенона в Лувре, которые вывез из Афин в 1780 году французский дипломат Огюст де Шуазёль-Гуфье. Но самое печальное то, что судьба большинства фрагментов так и остается неизвестной.

Памятник античного искусства и история его реконструкций

В 1832 году Греция получает долгожданную независимости и уже через два года (28 августа 1834 года) Парфенон официально становится не просто руинами, а памятником античного искусства. Именно с этого времени в истории Парфенона наступает новый этап — этап археологических раскопок и бесконечной реставрации. В 1835 году на территории Акрополя были снесены все постройки, оставленные турками, венецианцами и прочими «варварами». Начались масштабные исследования, результатом которых стало то, что на холме остались лишь памятники, построенные до нашей эры, все остальное было снесено, как, например, Франкийская башня, располагавшаяся чуть южнее Пропилеев.

Франкийская башня (фото 1869-1874 годов)

Справедливости ради стоит заметить, что шли и восстановительные работы. Так в 1840-х годах было частично реконструировано четыре колонны северного фасада и одна с южной стороны храма, около полутора сотен мраморных блоков были возвращены в стены внутренних помещений Парфенона. К сожалению, в 1894 году произошло сильное землетрясение, которое серьезно повредило храм и привело к новому витку реставраций. После землетрясения к работам над восстановлением древнего святилища был привлечен греческий архитектор Николаос Баланос, которые посвятил этому делу 40 лет своей жизни. Во многом благодаря ему, Парфенон приобрел тот вид, который мы можем сейчас видеть.

Процесс восстановления северной колоннады, который объединил здание в единое целое. До этого руины выглядели как остатки двух разных зданий (1923-1928 года)

Уже после смерти архитектора, его труды подверглись жесткой критике, и надо сказать, что не просто так. Главная проблема была в том, что для скрепления блоков Николаос использовал металлические стержни, которые со временем ржавели и разрушали мрамор. В 1986 году было принято демонтировать крепления и заменить их на титановые.

Эта статья была украдена с сайта http://poznamka.ru.

Работы по восстановлению Парфенона идут и в наши дни, и когда они будут завершены не знает никто. Помимо работ над внешним видом, планируется провести реставрацию и внутри храма. Если все получится, то в скором времени туристы смогут увидеть остатки апсиды, сохранившийся с христианской эпохи, и постамент статуи богини Афины Парфенос.

Существует шутка, что строительный кран рядом с Парфеноном стоит так давно, что скоро сам станет объектом ЮНЕСКО

Копии Парфенона в мире

Помимо оригинального Парфенона в Афинском Акрополе существует несколько известных копий, которые, безусловно, заслуживают внимания:

- Копия Парфенона в американском Нэшвилле, созданная в 1897 году архитекторами У. Динзмуром и Р. Гартом. Главная ее особенность в том, что это полномасштабная реплика знаменитого античного храма. Сначала он был создан из дерева, а в первой четверти XX века здание перестроили в бетоне. В 1990 году храм украсила статуя богини Афины Парфенос.

- Зал славы Вальхалла — это еще одна копия Парфенона, но уже в меньшем размере, которая расположилась в баварском городе Регенсбург. Реплика была создана в 1842 году архитектором Лео фон Кленце, тем самым, что построил в Санкт-Петербурге здание Нового Эрмитажа.

Также миниатюрные модели Парфенона можно увидеть в некоторых парках миниатюр, например, в парке Tobu World Square в Японии или Window of China на Тайване.

Парфенон в Нэшвилле

Купить билеты в Парфенон онлайн. Экскурсии в Акрополь на русском языке.

Увидеть Парфенон можно бесплатно с холма Филоппапу, но он будет очень далеко. Если купить билет в Акрополь, тогда можно подойти к величайшему античному храму довольно близко. Обратите внимание, что оригинальные части фризов и фронтонов хранятся в Новом музее Акрополя, а непосредственно на священной скале можно увидеть лишь копии. Билет в Акрополь обойдется вам в €20 (или €30 по комплексному билету), а билет в Новый музей Акрополя — зимой обойдется вам в €5, а вот в летний период (апрель-октябрь) уже €10.

Можно воспользоваться сервисами и купить билеты заранее, иногда цена билета выше, чем в кассе, но вам не нужно тратить несколько часов на очереди, иногда есть скидка и билеты обойдутся дешевле

- Билеты со скидкой без очереди в Новый музей Акрополя — €8.5

- Билеты со скидкой в Новый музей Акрополя — €7.0

- Билеты в Новый музей Акрополя с доступом на временные выставки — €13.0

- Билеты в Акрополь без очереди — €23.5

- Билеты в Акрополь без очереди с доступностью в тот же день — €23.0

- Экскурсия по Афинам — €37+ билеты в Акрополь.

- Экскурсия с посещением Акрополя — €275

Стоимость билетов в Парфенон

Уникальный античный храм еще очень долго будет волновать умы археологов, историков и архитекторов — сложно представить сколько событий и судеб людей видели эти мраморные колонны, какие секреты он еще скрывает. Стоит ли тратить драгоценные двадцать евро на осмотр груды камней каждый решит для себя сам, но наше личное мнение: вы не видели Афин, если не побывали в Акрополе и не увидели своими глазами эти красивейшие руины древнего Парфенона.

Книги о Парфеноне

- Мэри Берд «Парфенон» (серия «Биография чудес света») купить на Лабиринте

- Маринович Л. П., Кошеленко Г. А. «Судьба Парфенона» скачать на Litres

Парфенон на карте Афин

Парфенон — главный храм Акрополя 2018-06-02T18:26:59+03:00 2020-09-13T11:56:57+03:00 Natalya ‘Poznamka’

Да, рассказ чудесный. Собираюсь поехать с сыном в Афины. И эти материалы просто бесценны для подготовки к поездке. Надеюсь, что они мне очень помогут при самостоятельном осмотре города и достопримечательностей. И написано вдохновляюще!

Спасибо авторам!

Спасибо за прекрасный рассказ о прекрасном здании! Для меня Парфенон — один из самых совершенных храмов в мире. Такая соразмерность, величие!

Источник: poznamka.ru

Истории строительства храмов

Занятный парадокс: христиане строили соборы, чтобы восславить Бога. Они должны были быть кораблями от Града Земного к Граду Божьему. А получалось так, что соборы становились гимном человеческому гению и украшениями именно земного мира. Наверное, «создан по образу и подобию» — хорошая мотивация, чтобы не просто построить красиво, но каменным шпилем прикоснуться к Небу.

В этой статье четыре истории строительства соборов, о которых стоит знать.

1. Санта-Мария-дель-Фьоре (Флоренция, Италия)

Святая Мария в цветах, как собор назвали граждане Флорентийской республики. Его строили больше сотни лет, с 1296 по 1436 год. За это время над проектом успели поработать восемь архитекторов, сменявшие друг друга с перерывами по несколько десятилетий.

В их числе — обожаемый во Флоренции Джотто ди Бондоне (Данте в живописи; его фрески украшают церкви многих итальянских городов) и Филиппо Брунеллески. Последний, кстати, построил уникальный купол высотой в девяносто метров и диаметром в сорок два метра. Упорству Брунеллески можно позавидовать – никто из его современников не мог бы построить такое.

Поэтому он с головой погрузился в изучение римской архитектуры и восстановил утерянные техники античных мастеров, построивших Пантеон. На песке берегов реки Арно он в натуральную величину начертил конструкцию свода. Потом изобрёл специальные подъемники, ежедневно отправлявшие наверх по шесть тонн материалов. Новый купол расписал еще один гений Возрождения – Джорджо Вазари.

Он дал волю воображению и создал фрески площадью в половину футбольного поля. Можно представить, какое впечатление производила на прихожан огромная фигура Сатаны, пожирающего грешников. Но даже такие сцены имеют свою красоту, особенную, дантовскую, флорентийскую.

2. Собор Святого Стефана (Вена, Австрия)

Главный католический собор Австрии тоже имеет долгую историю строительства. С 1359 года его начали возводить на месте церкви XII века. В 1511 году была завершена последняя башня – Северная. Точнее, её прекратили строить. В действительности, она так и не закончена.

Местные в оправдание придумали милую легенду. Архитектор башни якобы так торопился со строительством, что попросил помощи у дьявола. Башня вскоре была возведена, но Сатана запросил такую цену за подрядческие услуги, что архитектор отказался исполнить свои обязательства. Тогда обидчивый Люцифер сбросил его с этой самой башни.

Так что Собор Святого Стефана можно считать уникальным долгостроем. Готическая башня «Штеффи» (так собор называют местные жители), возвышается над городом на сто тридцать шесть метров, и с нее открывается великолепный вид на Вену.

3. Кентерберийский собор (Кентербери, Англия)

Англичане – рекордсмены размеренного строительства с перерывами на чашечку чая и тушение разрушительных пожаров. Собор был основан в 603 году, в середине VII века к нему пристроили баптистерий. Позже его перестроили в норманнском стиле. В 1100 году возвели крипту (сейчас это самое старое здание комплекса). В XII веке собор сгорел.

Его отстроили заново и присоединили к нему Троицкую капеллу. Через триста лет почти всё снова разобрали и построили новый неф в готическом стиле. В XVIII веке опять разобрали очередную башню. А в 1830х на её месте появились новые сооружения, к счастью, хотя бы в готическом стиле.

На этом история строительства собора завершается, хоть часть зданий и была разрушена во время бомбардировок люфтваффе. Сейчас здесь располагаются захоронения Кентерберийских архиепископов и выдающихся фигур британской истории.

4. Кёльнский собор (Кёльн, Германия)

История строительства не уступает перипетиям Кентербери. Кёльнский собор строили в два этапа – с 1248 по 1437 год и с 1842 по 1880 год. Две цели строительства – во-первых, показать Франции, что Священная Римская империя не хуже, во-вторых, вызвать у прихожан чувство благоговения перед Господом.

Во исполнение этих целей решено было построить высокое воздушное здание, поддерживаемое заостренными изящными арками и пилястрами. К тому же архитекторам не пришлось возводить толстые стены (своды поддерживались арками), так что внутрь храма проникало очень много света. В XVI веке собор получил кровлю. На этом и остановились вплоть до 1842 года. Западный фасад с двумя башнями достроили по средневековым чертежам, и в 1880 году жители Кёльна отпраздновали конец этой долгой истории строительства собора.

Почему, входя сюда, многие ощущают близость к вечности? Откуда благоговейное чувство остановившегося времени? Может быть, потому что истории строительства этих соборов растягивались на века, позволяя разным эпохам оставить на архитектуре свой след.

Источник: ludirosta.ru

Закопанный Политехнический музей. Анализ старых фотографий

В этой части хочу показать подборку старых фотографий, которые у меня вызвали интерес и высказать свои мысли на счет строительства комплекса зданий Политехнического музея. Итак, смотрим:

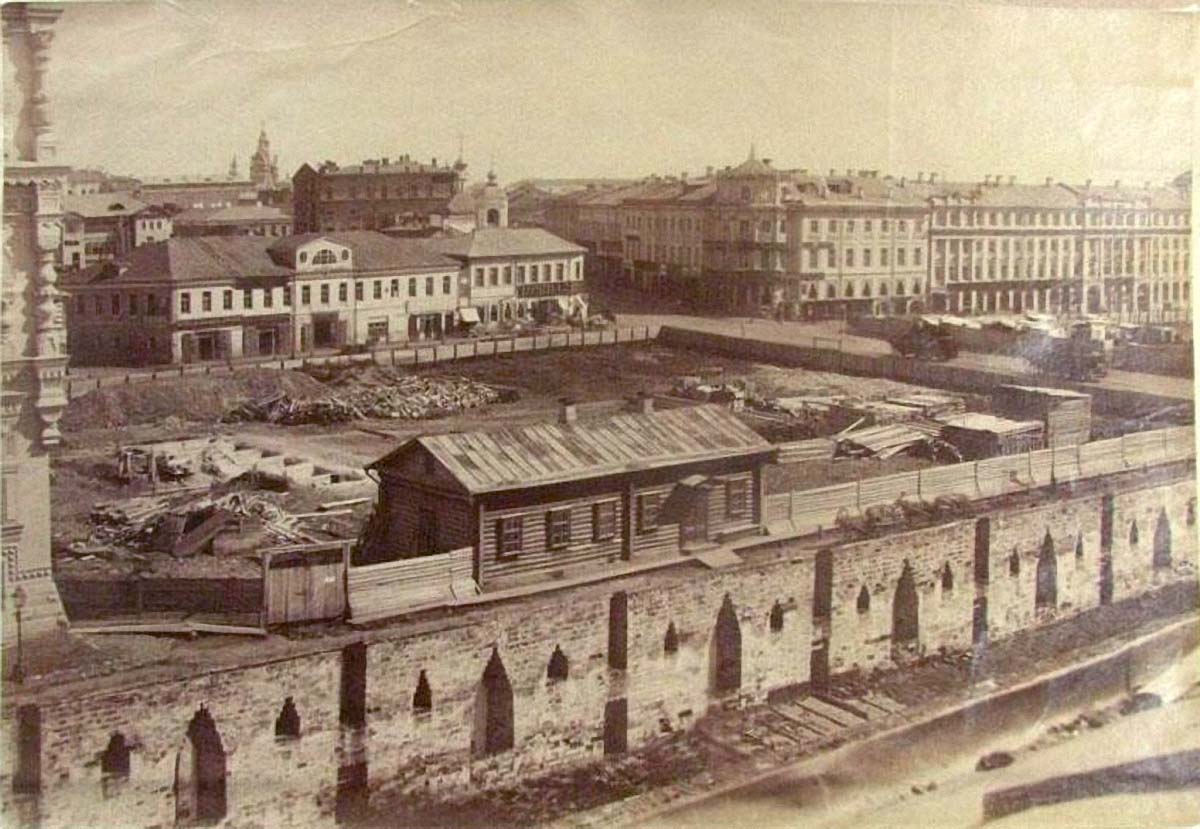

Слева: проект реконструкции с откопанным по периметру подземным этажом. Справа: фотография где-то 1885г. перед началом строительства правого крыла музея.

Никаких подземных этажей мы не видим. Но, получается, они уже есть. Логика подсказывает, что это либо подвальный этаж, либо здание построено на основании более древнего строения, от которого уцелел лишь фундамент. Но зачем делать полноценные оконные проемы в подвальном этаже? И, как мы знаем, там два подземных этажа!

Странно? Не то слово. Следующий вопрос:

1885г. Начало строительства правого крыла музея. Строительная площадка обнесена забором, внутри строительный материал. Но мы не видим котлован. А видим небольшой участок с подземной кладкой (за деревянным домом). Может быть это раскопки более древних оснований (или уцелевших этажей) зданий?

На переднем плане мы видим стену Китай-города.

Оказывается, подземным этажом здания музея пользовались в начале 20 в. Обведены приямки.

Оригинал

Председатель СНТ в своем ролике задавал вопросы вот по этой фотографии центральной части здания Политехнического музея (и первым построенным) из комплекса. Размещал его видео в первой части статьи – обязательно посмотрите…

Здание как бы состоит из двух частей: три нижних этажа и верхний этаж. Откройте оригинал и посмотрите: слева на фасаде заложены многие окна. Т.е. их сразу заложили после возведения? Наверное, бывает. Видны отверстия для крепления балок перекрытий.

Или это от крепления лесов? А фасад верхнего этажа уже обсыпается. Такое впечатление, что это здание реконструировали.

Ну, и пожалуй, самые информативные фотографии, которые натолкнули меня на основную мысль о том, что же здесь произошло, что под политехническим музеем строители нашли как минимум два подземных этажа:

Вид на Китайгородскую стену и Политехнический музей на Лубянке. Почему Китайгородская стена такая низка? Вот еще ее виды:

Ильинские ворота

Непропорционально низкая высота башен и самой стены. На последнем слайде стена с внутренней стороны закопана. Сейчас часть стены Китай города отсутствует – ее разобрали. Остался небольшой фрагмент:

В основании стены и уцелевших башен видны известковые блоки. Белый цвет стен Кремля и стен Китай-города известен историкам. Может ли быть такое, что старая стена находится на глубине? Глиняные слои затопили Москву и жителям, кто остался в живых, пришлось надстраивать крепость из кирпича, т.к. известковые карьеры были уже недоступны – остались на глубине.

То, что Москва была белокаменной и античной, нам говорит символизм из обломков в Александровском парке у Кремля. Это даже подчеркнули колоннами внутри этой арки. Намек для тех, что кто-то знает нашу истинную историю и что произошло.

Двигаемся дальше в нашем исследовании:

Все экскурсоводы сообщают, что Москва стоит на семи холмах (как и Рим).

Есть у меня мнение в свете моей гипотезе о выходах подземных вод и грязевых потоков из недр, что в историческое время, а именно в смутное время произошло некое катастрофическое событие. Город был почти полностью разрушен, невысокие здания были погребены под слоями глины. А вот Китайгородская стена сыграла как накопитель этих масс как чаша. Но и она почти полностью осталась под слоями грунта. Москву постепенно отстраивали заново, откапывая старые этажи, фундаменты и подвалы.

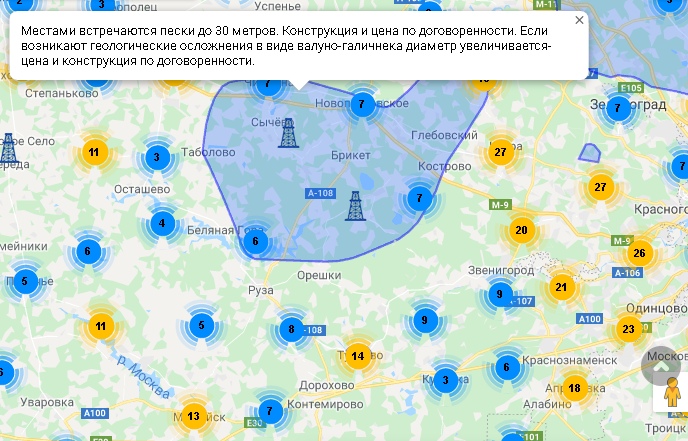

Подземной воды в Московской области много. Карта глубин залегания водоносных пластов, полученная на основе статистики бурения буровой компании:

Это может быть вода от остаточных процессов масштабных выходов из недр. Или ее синтеза из силанов и силановой нефти (при их горении образуется песок и вода). Огромные пласты песка в Подмосковье тоже имеются:

Песчаные карьеры в Подмосковье. Толщина их – многие десятки метров. Официальное объяснение – дно древнего моря. А вот про механизм образования песка из силанов знают далеко не все геологи. Так что образованию песков пустынь и таких залежей отведено лишь морям.

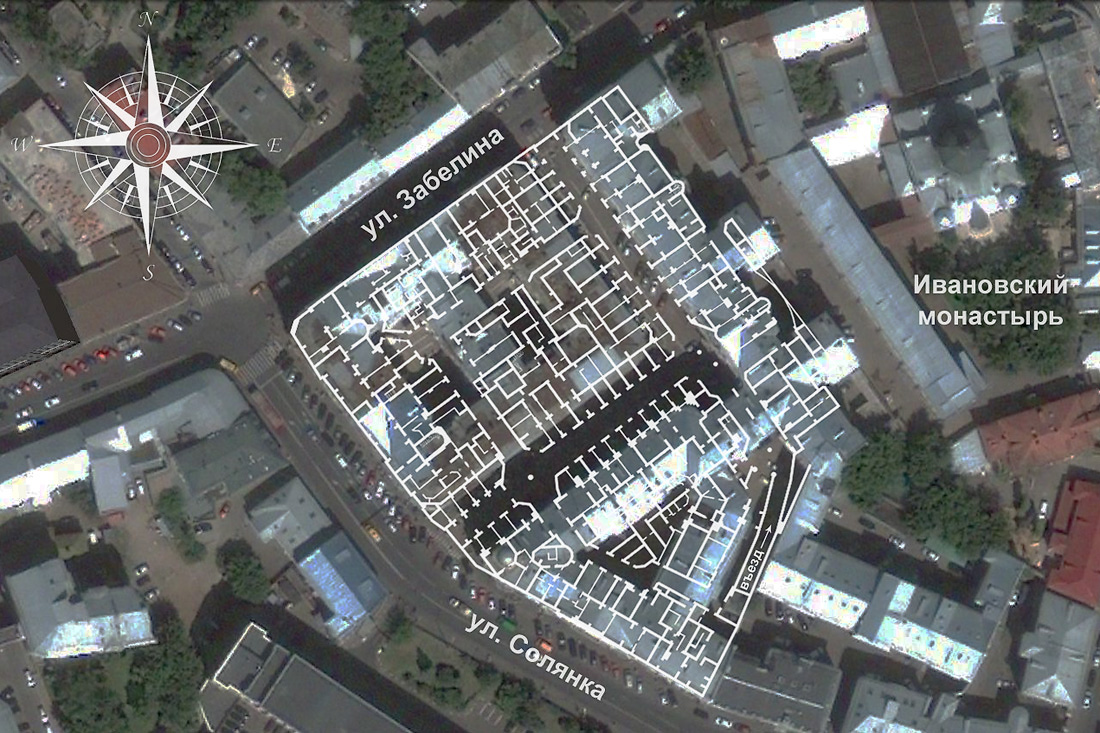

Вернемся в Москву. После начала застройки города после катаклизма. кое-где осталась вот такая неразбериха, когда древние кварталы остались как подвалы:

Улицы: Солянка и Большой Ивановский переулок (в 1961 году переименован в улицу Забелина).

Подробнее про это место

Почти как в Риме. Но в Риме не скрывают, что это были древние дома. Хотя почему они находятся на глубинах 8м под поверхностью земли – тоже никто не сообщает из европейских археологов и историков.

Таких домов и примеров как Политехнический музей – в Москве много:

Какие-то выводы можно делать или полагаться дальше на мнение официальной истории? Дело лично каждого. Но только не нужно писать комментариях с очередным сарказмом: ох, уж этот потоп. К сожалению под этим термином многие понимают потоп от инерционной волны с океана высотой в сотни метров, а то и километров. Эту гипотезу предположил в свое время А.Скляров в фильмах ЛАИ.

Это событие вероятно имело место, но происходило при сдвиге полюсов, и затрагивало прибрежные и низменные районы. А в глубине континентов были другие процессы.

***

Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:

ВК-sibved

ФБ-sibved

Яндекс.Дзен

Использование материалов журнала для youtube-каналов – только с разрешения и согласования с автором (с).

Источник: sibved.livejournal.com

Строительный устав Российской империи

В этом году исполнилось 185 лет с момента публикации ПЕРВОЙ редакции Строительного Устава Российской империи, который был включен в 12-й том Свода законов Российской империи и является 2-й книгой 4-й части «Свода уставов государственного благоустройства». Всего за время действия Устава выходило четыре его редакции ( в 1832, 1842, 1857, 1900 гг.)

Наблюдая за современными попытками решения градостроительных проблем, мы решили открыть серию публикаций, посвященных строительному законодательству, а также истории возникновения строительного надзора. Весьма любопытным (и даже полезным) оказалось отслеживать параллели в истории строительного законодательства и градостроительного регулирования.

«О недозволении домохозяйствам ставить хоромы близко к соседней меже…»

Историки утверждают, что строительное законодательство в качестве более или менее целостной области гражданского права фактически началось с Петра Великого. До его правления весьма скромные размеры деревянного зодчества Московской Руси почти не давали поводов к ограничению владельцев в праве распоряжаться своей недвижимостью. При царе Алексее Михайловиче принимаются некоторые меры против пожаров и даются немногие правила имущественно-соседских отношений, издаются акты, регулирующие строительство мельниц и прокладку новых дорог.

Русь была страной исключительно деревянной, пожары были делом обыкновенным, поэтому первые мероприятия относительно строений были направлены на предупреждение пожаров. Дело в том, что избы и хоромы ставились в поселениях без всякой системы достаточно близко друг к другу и этим постоянно угрожали гибелью от огня не только себе, но и ближайшим соседям.

Первым в истории законодательным актом градорегулирующего характера было распоряжение царя Алексея Михайловича «о недозволении домохозяйствам ставить хоромы близко к соседней меже и пристраивать к стене соседа печи и поварни» и «о сломке тех из построек, кои будут возведены несогласно с сими правилами».

277. А будетъ кто учнетъ у себя на дворѣ ставити хоромы близко межи сосѣда своего и ему тѣхъ своихъ хоромъ намежѣ сосѣда своего не ставить. А будетъ кто на межѣ хоромы поставитъ, и вътомъ на него будетъ челобитье: и тому хоромы велѣть съ межи отнесть.

278. Также и печи и поварни на дворѣ въ стѣнѣ сосѣда своего никому не дѣлати. А будетъ кто на дворѣ у себя сдѣлаетъ печь, или поварню къ стѣнѣ сосѣда своего, и вътомъ на него отъ сосѣда его будетъ челобитье: и у него ту печь и поварню отъ стѣны сосѣда его отломать, чтобы сосѣду его отъ тое его поварни и печи никакова дурна не учинилося.

279. А будетъ у кого на дворѣ будутъ хоромы высокія, а у сосѣда его близко тЬхъ высокихъ хоромъ будутъ хоромы поземныя: и ему изъ своихъ высокихъ хоромъ на тѣ низкія хоромы сосѣда своего воды не лити и сору не метать, и иныя ни которыя тѣсноты тому своему сосѣду не дѣлать. А будетъ онъ на тѣ сосѣдни низкія хоромы учнетъ воду лить, или соръ метать, или иную какую пакость чинити, а съ суда сыщется про то допряма: нему тѣ свои высокія хоромы отъ тѣхъ сосѣднихъ хоромъ велѣть отнести; а будетъ онъ тѣхъ своихъ хоромъ отъ сосѣднихъ хоромъ не отнесетъ, и тѣсноту тому своему сосѣду учнетъ дѣлать по прежнему: и у него тѣ хоромы велѣть отломать, чтобы впредь сосѣду его отъ него никакова насильства не было.

Полное Собрание Законов Российской Империи, повелением Государя Императора Николая Павловича составленное – Собрание Первое. Т I. Санкт-– Петербург – 1830; стр. 60-61

23 октября 1681 года вышло распоряжение царя Федора Алексеевича о том, чтобы в Москве кровли на домах делали из тесу, а не из соломы или драни; и впредь бы в Кремле или в Китай-городе и в близи этих частей, по большим улицам Москвы не строили бы платного жилого строения из бревен и дерева, а строили бы только из кирпича, который казна сама берется доставлять по 1 руб. 50 коп. за 1000 штук. (в переводе на современные деньги – 34 000 руб. за 1000 шт. кирпичей). Тем же указом царь повелел отделять все дома в Москве один от другого каменной стеной или «брандмауэром» для избежания больших пожаров.

«О строении в Москве на погорелых местах достаточным людям каменных домов, а недостаточным – мазанок»

Немногочисленные законы по строительству конца XVII начала XVIII вв. имели также противопожарные цели и касались, главным образом, регулирования строительства жилищ из кирпича и камня. Например, было запрещено возводить деревянные верхи над каменными палатами в Пскове и строить деревянные дома в центре Москвы.

Поощрялось каменное строительство, но из-за недостатка кирпича, оно вводилось в Москве постепенно и первоначально сосредотачивалось в центре города. В начале от собственников требовалось лишь ограждать участки по улицам каменными стенками. Затем в Кремле и Китай-городе было и вовсе запрещено строить деревянные дома и предписывалось возводить только каменные. Позднее это правило распространили и на Белый город, где, кроме того, в качестве полумеры, несостоятельным владельцам разрешалось обкладывать кирпичом деревянные дома.

Петр I, который путешествовал по Европе и был впечатлен устройством городов в западных державах, в 1701 году издал повеление «о строении в Москве на погорелых местах достаточным людям каменных домов, а недостаточным – мазанок», с обязательством, при том, крыть их черепицей или гонтом. Любопытно, что Петр I лично не просто повелевал, а собственными руками строил «образцовые» мазанки в Москве.

Затем в 1704 году жителям Москвы было запрещено строиться внутри дворов, а велено постройки возводить по линии улиц, по образцу европейских городов. Таким образом, предпринималась попытка регулярной застройки города.

Но система запретов не могла обеспечить обывателей жильем. Способ производства кирпича на тот момент не был распространен среди населения, заготовки его через иностранных мастеров на казенных заводах обходились слишком дорого, и обыватели продолжали строить из дерева. Понимая это, царь распорядился устройством за казенный счет кирпичных заводов, из которых, особо учрежденной «Канцелярией Каменных дел», выдавался материал для обывательских построек.

Полицейский контроль за обывательскими строениями.

С Петра I начинается более всестороннее регулирование строительных процессов. Шло возведение новой столицы, возникали новые промышленные города, вопросу правового нормирования градостроительства начали придавать государственное значение.

Строительной деятельностью была охвачена вся территория империи, расширялось производство строительных материалов: кирпича, стекла, извести и др. Царские указы следовали один за другим, властно и настойчиво приводились в жизнь, мало-помалу распространялись и на другие города Российской империи и вскоре привели к тому, что благоустройство населенных мест становится одною из важнейших забот правительства.

По своей сути, строительство в эпоху Петра Великого – это один большой государственный заказ. И, естественно, такому серьезному Заказчику требовался жесткий контроль за осуществлением строительной деятельности и выполнением царских указов. Эту деятельность возложили на московский Приказ каменных дел, а затем — на учрежденную в 1706 г. Канцелярию городового строения, ведавшую застройкой Петербурга. Архитекторы состояли на государственной службе и имели чины — от капрала до генерала.

В 1718 году указом Петра Великого была создана главная полицмейстерская канцелярия – орган городского управления, в ведении которого было городское строительство и благоустройство, городские обывательские повинности. Под её наблюдением работали квартирная, архитекторская конторы, пожарная служба, команда трубочистов, полицейская команда, 120 фурманов-возчиков по вывозке городских нечистот, полицейские штабы при «съезжих дворах» в частях города. В наше время уже сложно представить, что именно в обязанности городской полиции входил надзор за выполнением указов по городскому строительству, именно полицейские требовали соблюдать красные линии при застройке улиц, оставлять удобные проезды, соблюдать пожарную безопасность при возведении и дальнейшей эксплуатации зданий.

Петровские регламенты охватывали все стороны архитектуры. Они затрагивали планировку города и его благоустройство, облик зданий и их конструкции, включая даже устройство дымоходов. При Петре I, в процессе возведения новой российской столицы был получен опыт архитектуры и строительства, который оказал существенное влияние на последующее развитие русской архитектуры в целом. Были закреплены не только новые формы профессиональной деятельности, но и идеи регулярного градостроительства и архитектурного формообразования. Именно в петровские времена были заложены первые формы контролирующих органов в области архитектуры и строительства.

Будучи фактически основателем архитектурно-строительного регулирования и законодательства в России, Петр I в Санкт-Петербурге впервые ввел полицейский контроль за обывательскими строениями. Таким образом, архитектурно-строительная практика была отнесена в сферу полицейского регулирования. Именно с этого момента пошла традиция, так или иначе, поддерживаемая всеми монархами, которая заключалась в том, что полиция не просто имела право, а фактически была обязана контролировать строительство, даже если никаких нарушений еще не было произведено.

Новости от Холдинга «АйБи ГРУПП»: важные события в деятельности группы компаний и на управляемых объектах.

Источник: www.ibgroup.ru