Симбирск был заложен в 1648 году, вошедшем в историю России как «бунташный год», отмеченный в Москве «кабацкими бунтами», поводом к которым стали злоупотребления кабацких голов и резкое снижение качества хлебного вина. В бойком XVII веке в России бунтовали часто.

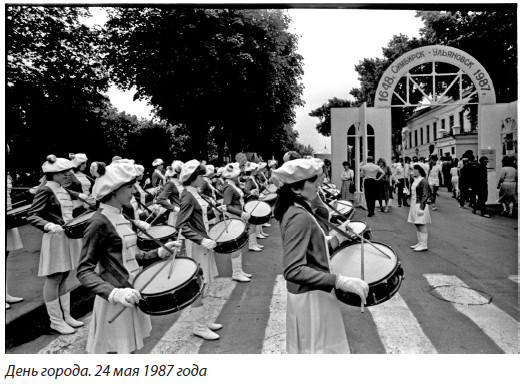

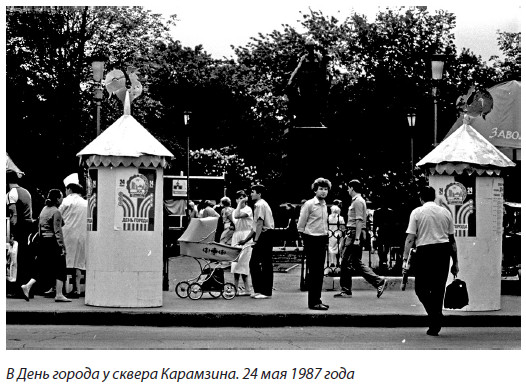

Традиция ежегодно отмечать Дни города в Ульяновске в этом году справила свое 30-летие. Она возникла на переломе времени, когда Советский Союз отсчитывал последние годы своей истории и готовился встретить 70-летний юбилей Октябрьской революции: «Октябрь и Перестройка: Революция продолжается!» – гремел популярный лозунг, призывавший обновить и заново осмыслить исторический опыт, актуализировать ленинское наследие.

А заодно вспоминалось, что история уводит куда глубже, и не все-то в ней было так плохо, как казалось большевикам. Хотя трудно бывало всегда.

Город Симбирск – точнее, Синбирск, как писалось название до 1780 года – был заложен как крепость на оборонительном рубеже, Карсунско-Симбирской засечной черте. Иногда этот рубеж называют пограничным, что не совсем правильно. Какая уж тут граница, если в том же 1648 году русские казаки закладывали Охотскую крепость на самом Дальнем Востоке, а народы Поволжья и Урала с конца XVI столетия добровольно вступали в подданство русского «белого» царя.

Проект Симбирск и его прошлое Происхождение названия города

Эти добровольные подданные кочевали, занимаясь охотой и скотоводством. Одним из элементов кочевого хозяйства являлись набеги на соседей, часто принимавшие масштабы настоящих войн. И воевали, и грабили не от хорошей жизни, часто это был вопрос элементарного выживания, но тем, кого грабят, от этого было не легче. Кочевники были отважны, стремительны и неутомимы, они буквально срастались с собственными конями, прекрасно рубились на саблях и стреляли из луков.

Но слабым местом конницы была ее зависимость от дорог и речных бродов. И уже к середине XVI века московские воеводы выработали эффективную тактику противостояния кочевым набегам. На удобной для набегов дороге, особенно у речного брода – как, например, Самара, выстроенная в 1586 году, ставилась крепость.

Обойти ее без боя кочевым армиям было невозможно. Вести осаду кочевники были не приспособлены. А ружья и пушки с крепостных стен били гораздо дальше и точнее, чем луки.

Кочевые народы уважали силу. Они принимали российское подданство и обязательства не нападать на подданных «белого» царя, считая, что в отношении всех остальных у них развязаны руки. Но страдавшие от набегов не выдерживали и тоже просились под сильную руку Москвы! С одной стороны, грабить стало некого – на самом деле грабить стали абсолютно всех!

Тактика сменилась – на место армиям пришли шайки, способные просочиться по проселкам и тропам и попортить жизнь мирным поселянам. Вот тогда-то и было решено отгородиться от кочевников сплошной укрепленной линией, непреодолимой для конницы. Для охраны засечной черты, через определенные промежутки на ней ставились укрепленные городки, а замыкали ее мощные крепости-города.

Богдан Хитрово — основатель Симбирска | история Ульяновска

По объемам работ, масштабам привлечения рабочей силы и протяженности российские засечные черты вполне сопоставимы со знаменитой Великой Китайской стеной. Жаль, строились «засечки» из земли и бревен, и не так хорошо сохранились и внушительно выглядят как изначально. Но они вполне показали свою эффективность – под защитой черты, в черноземное Симбирское Поволжье пришла жизнь, здесь стали строиться села, выращивать хлеб.

Ответственное дело строительства Симбирско-Карсунской засечной черты молодой 19-летний царь Алексей Михайлович поручил 33-летнему воеводе Богдану Матвеевичу Хитрово (1615 – 1680). Это был один из самых талантливых, просвещенных и практичных людей своего времени, знаток иностранных языков, ближайший сподвижник трех первых российских царей из династии Романовых – Михаила Федоровича, Алексея Михайловича и Федора Алексеевича. Алексей Михайлович так дорожил Богданом Матвеевичем, что всюду ездил с ним в одной «колымаге», как назывался царский экипаж, а на всех приемах и важных заседаниях боярин Б.М. Хитрово занимал самое почетное место по правую руку от государя.

Единственный раз царь надолго расстался со своим любимцем, отправившимся в 1646 году на строительство засеки. До четырех с половиной тысяч человек одновременно копали рвы и наваливали валы, валили деревья и рубили деревянные частоколы и башни. Глядевшая на Волгу Наугольная башня Симбирского кремля, находившаяся в районе здания краеведческого музея, достигала высоты семиэтажного дома. Город окружали ров шестиметровой глубины и вал, вздымавшийся на 6-7 метров. За организаторские таланты государь жаловал неутомимого Богдана Матвеевича 300 четвертями земли, годовым жалованьем в размере 80 рублей (как дорого, однако, в старину стоили деньги!), деревней в 500 дворов и ружьем-пищалью, украшенным драгоценными камнями и золотом.

В 2008 году, на свой 360-летний юбилей, Симбирск-Ульяновск обзавелся памятником Б.М. Хитрово. Поджарый воевода на поджаром аргамаке – таким увидел своего героя ульяновский скульптор Олег Клюев. Что же, в наше время в чести люди подтянутые и спортивные. Но в XVII столетии в России, особенно в ее придворных кругах, культивировался совершенно противоположный тип мужской красоты.

Тон задавал лично государь Алексей Михайлович, дородность которого поражала даже видавших виды иноземных послов. Хорошего, знатного человека должно было быть много. В XVII веке слово «худой» вызывало целый поток негативных ассоциаций. Худородный – значит низкого происхождения, худой – значит плохой, коварный и злобный.

Едва ли благодаря спортивной комплекции в XVII столетии Богдану Матвеевичу удалось бы удержаться в фаворе подряд у трех российских государей. Но это так, личное наблюдение.

Симбирская крепость была идеально вписана в окружающий рельеф, составлявший мощнейший естественный укрепленный рубеж. Она высилась на крутой 120-ме-тровой Симбирской горе, откуда открывался вид на десятки верст вокруг, и подход вероятного противника с востока-юго-востока, самого ожидаемого направления, не мог бы остаться незамеченным.

С запада простирался глубокий овраг речки Симбирки. И еще реки, Свияга и Волга – не подступишься! Конечно, потом все это великолепие очень мешало мирной жизни разросшегося города, но хороший воевода Б.М. Хитрово думал о ближайших битвах, а не мыслил перспективой в сто лет вперед.

Уязвимым местом был только недостаток в крепости источников воды. Авось обойдется, видимо, рассчитывал Богдан Матвеевич, поскольку кочевая тактика не предусматривала длительных осад – а кто еще станет нападать на Симбирск.

Источник: ulpressa.ru

Ульяновск

Ульяновск

Улья́новск — крупный город в России, административный центр Ульяновской области. Образует муниципальное образование «городской округ Ульяновск». Расположен на Приволжской возвышенности, на берегах рек Волги (Куйбышевское водохранилище) и Свияги в месте их максимального сближения [2] .

Население Ульяновска, по результатам переписи 2010 года, составляло 615 тыс. человек [3] (20-е место в РФ), в границах городского округа — 624 тыс. чел. Площадь — 622,46 км²(6-е место в РФ).

Основан по указу царя Алексея Михайловича окольничьим Богданом Матвеевичем Хитрово в 1648 году как крепость Синбирск, с целью защиты восточных границ Московского государства от набега кочевых племён. Со временем Синбирск переименовали в Симбирск. Буква «Н» заменилась на «М» как более благозвучная.

Название

Первоначальное название города — Синби́рск, предположительно, по имени князя волжских булгар Синбира (Симбира), проживавшего в этих местах [4] . С 1780 года город известен как Симбирск.

В последнее время археолог Михаил Шорин не без основания, находит, что слово «Синбирск», имеет тюркское происхождение и объясняет это тем, что на общетюрском языке слово «сын» означает «гробницу» или «надгробный памятник», а биp значит «один» [5] . так что «Синбирск», в переводе с общетюркского языка на русский, означает одиночная могила. Такое же точно значение имет это слово и на уйгурском наречии (особая ветвь тюркского языка) [6] . Как бы то ни было, но правильнее называть город «Синбирск», а не Симбирск. Во всех грамотах, актах и в печати до конца 18-го столетия, и в общем народном употреблении до половины 19-го столетия, сохранилось название «Синбирск». Впоследствии же, буква м получила права гражданства [7] .

Какое бы значение и происхождение не имело слово Синбирск, во всяком случае, во время построения города, это слово было не новое. На левом берегу реки Волги, верст 18 ниже нынешняго города Симбирска, между селами Крестовым-Городищем и Кайбелы, Ставрополескаго уезда, Самарской губернии, ещё до сих пор заметны остатки стариннаго Синбирскаго городища, построеннаго на несколько столетий ранее основания гор. Симбирска одним знаменитым в свое время Болгарским князем Синбиром, от котораго и получил свое название [8] .

В 1924 году Симбирск в память об уроженце города Владимире Ульянове (Ленине) переименован в Улья́новск. В 2008 году бывший мэр города Сергей Ермаков высказался за возвращение исторического названия, поскольку город был переименован в Ульяновск из политических соображений без учёта мнения жителей [9] . Большинство жителей города, по результатам опроса [10] , выступили против переименования города.

Названия Ульяновска на распространённых в нём языках, кроме русского: тат. Сембер , чуваш. Чĕмпĕр , эрз. Ульянонь ош .

Административное деление

Город официально разделён на 4 [11] городских района:

-

(85,5 тыс. чел.) (219,9 тыс. чел.) (223,4 тыс. чел.) — Официальный сайт http://admin-zasv.ru (110,4 тыс. чел.)

Железнодорожный район Ульяновска — это южная часть города, Ленинский — центральная и северная, Засвияжский — западная и южная (по левому берегу реки Свияга), Заволжский — восточная.

Горожане обычно используют неформальные названия для более точного обозначения районов города: «Центр» или «Старый город» (центральная часть Ленинского района), «Север» (часть Ленинского района от центра до северной границы города, часто уточняется — «Ближний север» примерно до ул. Урицкого и «Дальний север» от ул. Урицкого и далее), «Пески» (большой район в ближнем Засвияжье), «Даманский» (часть дальнего Засвияжья), «Киндяковка» (Железнодорожный район) в честь существовавшего имения Киндяковых (в парке Винновская роща, там находится беседка Гончарова), «Нижняя терраса» (ближняя часть Заволжского района), «Верхняя терраса» (дальняя часть Заволжского района), «Новый город» (большой район, фактически город в городе, находящийся в самой отдаленной части Заволжского района). Неформальные названия других районов: «Тути» (район старого ж/д вокзала), «Куликовка» или «Кресты» (район рядом с Воскресенским некрополем, то есть старым кладбищем на ул. К. Маркса).

Население

Ульяновск — многонациональный город [12] . Большую часть населения составляют русские. Также проживают татары, чуваши, эрзя, мокшане и другие народности Поволжья.

| 1780 | 10,5 |

| 1820 | 14 |

| 1830 | 15 |

| 1838 | 17,4 |

| 1850 | 21 |

| 1876 | 32 |

| 1897 | 43,3 |

| 1900 | 44 |

| 1917 | 63,7 |

| 1941 | 105 |

| 1961 | 220 |

| 1970 | 351 |

| 1979 | 464 |

| 1989 | 625 |

| 2002 | 636 |

| 2005 | 638,3 |

| 2009 | 603,8 |

| 2010 | 613,8 |

| Всего | Мужчины | Женщины |

| 613 800 | 278 000 | 335 800 |

| — | 45,3 % | 54,7 % |

История

Основан в 1648 году по указу царя Алексея Михайловича воеводой Богданом Матвеевичем Хитрово как крепость Синбирск (позже — Симбирск), с целью защиты восточных границ Московского государства от набега кочевых племён. [14] .

Осенью 1670 года Симбирск осаждало войско Степана Разина. Разин не смог успешно завершить осаду, 4 октября он был ранен в бою, товарищи вынесли его к реке, погрузили в лодку и отплыли вниз по Волге [15] . В 1672 году за оборону от Степана Разина Симбирску был пожалован первый герб.

В 1774 году в Симбирск доставили пленного Емельяна Пугачёва, и допрашивали его со 2 по 6 октября. 26 октября Пугачёва отправили из Симбирска в Москву.

В 1780 году Симбирск стал главным городом вновь учреждённого наместничества в составе 13 уездов. С 1796 Симбирск — губернский город. Он превратился из города-крепости в провинциальный город с развитой инфраструктурой (театры, больницы, гимназии).

Самая лучшая и богатая его часть была расположена на Венце, где находились соборы, губернские административные учреждения, учебные заведения, частные особняки, ремесленные мастерские, общественные сады и бульвары. Рядом располагалась оживленная торговая часть города с центром в гостином дворе. На городских окраинах жили в основном бедняки. Основным занятием горожан было ремесло, сельское хозяйство и рыболовство.

В 1864 году, 12 августа начался страшнейший пожар в Симбирске, который продолжался 9 дней. От города уцелела его четвёртая часть. Карамзинская библиотека, Спасский монастырь, 12 церквей, почтамт, все лучшие частные строения сгорели.

В 1898 году город был соединён железной дорогой с Инзой, в начале XX века — с Бугульмой.

В Симбирске в 1789 в доме помещика Дурасова был открыт первый в городе и один из первых в России крепостных театров — Крепостной театр Дурасова. В подготовке актёров для него принимал участие замечательный мастер сцены П. А. Плавильщиков. Театр Дурасова просуществовал пять лет.

Позднее, в 90-е годы, в Симбирске сложились две театральные труппы крепостных актёров: Татищевская и Ермоловская. Также открыта одна из первых библиотек в Поволжье — Карамзинская общественная библиотека, а в 1893 — Гончаровская библиотека. В 1809 в Симбирске была открыта первая мужская классическая гимназия, в 1864 — Мариинская женская гимназия, а к 1913 в городе было уже две мужских и три женских гимназии. В 1873 в Симбирске учреждён кадетский корпус [16] . 7 сентября 1824 года в присутствии императора Александра I была произведена закладка Троицкого собора. Государь собственноручно положил в его основание первый камень [17] . Храм до наших дней не сохранился.

21 июля 1918 года Симбирск был захвачен русско-чешским отрядом белогвардейцев под командованием Каппеля. 12 сентября 1918 года снова взят Симбирской Железной дивизией под командованием Гая.

Наибольшую известность город получил как родина Владимира Ильича Ульянова (Ленина). В связи с этим 9 мая 1924 г. Симбирск был переименован в Ульяновск.

С 1928 года город входил в Средневолжскую область (край), с 1936 — в Куйбышевскую область. В 1930-е годы почти все храмы и церкви в Ульяновске были разрушены, уцелели протестантская кирха, Неопалимовская и Воскресенская церкви.

В годы Великой Отечественной войны в Ульяновске в эвакуации находилась Московская Патриархия. Кроме того, эвакуированы из Москвы ряд промышленных предприятий (в их числе автомобильный завод имени Сталина).

В 1943 году Ульяновск стал центром вновь образованной Ульяновской области.В послевоенный советский период Ульяновск из города с выраженной сельскохозяйственной и ремесленной занятостью населения, стал промышленным городом; в нём были сооружены предприятия машиностроения, в том числе оборонной и авиационной промышленности. Начиная с 60-х годов ХХ века благодаря высоким темпам жилищного и промышленного строительства Ульяновск увеличился как по площади, так и по численности населения.

На месте прежних сёл, прилегавших к городу, были построены современные жилые кварталы, образовавшие впоследствии Засвияжский, Заволжский и Железнодорожный районы. Старый город и прилегающая к нему северная часть образовали Ленинский район.

В преддверии празднования 100-летнего юбилея со дня рождения В. И. Ленина, в 1969—1970-х годах, исторический центр города был застроен современными зданиями: появились Ленинский мемориал, гостиница «Венец», здание Ульяновского государственного педагогического университета, Дворец культуры профсоюзов, новый Железнодорожный вокзал, новый Речной вокзал, Центральный Аэропорт и др. В 1970 году город награждён орденом Ленина за выдающиеся трудовые достижения его жителей и прекрасной организации подготовки к столетию со дня рождения Владимира Ленина. С тех пор Ульяновск становится важным туристическим центром СССР. Город, в отличие от некоторых других областных центров, не был закрытым, однако иностранным гостям от туристического маршрута отклоняться не разрешалось. В 1983 году в Ульяновске произошла страшная трагедия — в железнодорожный мост через Волгу врезался комфортабельный теплоход «Александр Суворов» [18] . В результате погибло более 170 человек [18] . Катастрофа произошла по вине рулевого и вахтенного штурмана, направивших лайнер под несудоходный пролёт моста.

В 1990-е город переживает тяжелейшие времена — спад производства по всем отраслям, массовая безработица и обеднение населения.

Исключая коренных ульяновцев, большая часть зрелого населения (старше 40 лет и младше 70) приехала в город в 70-е, 80-е годы ХХ века, либо по распределению вузов из самых разных уголков СССР на закрытые предприятия («Комета», «Марс», «Искра» и т. д.), либо на всесоюзную комсомольскую стройку, где всем гарантировали квартиры через месяц, полгода или год — Авиастрой (фактически, было развернуто строительство самой современной на то время авиастроительной производственной базы и сопутствующей социальной базы — полноценного жилого комплекса со всеми необходимыми объектами (магазины, больницы, детсады, и т. д.). Молодёжь, в большинстве своём, является коренными ульяновцами в первом поколении.

География

Географическое положение

Географические координаты Ульяновска: 54°19,00′ северной широты и 48°23,00′ восточной долготы. На этой же широте находятся города: Рязань, Калуга (Россия); Гданьск (Польша); Киль (Германия); Белфаст (Великобритания), Эдмонтон (Канада).

Ульяновск расположен на холмистой равнине на высоте 80-160 метров над уровнем моря. Перепады высот в черте города составляют до 60 метров. Причём в правобережной части (центре) Ульяновска лёгкие спуски и подъёмы встречаются чаще, чем в левобережной (Заволжский район). Протяжённость города в меридианном направлении — 20 км, в широтном — 30 км.

Площадь (622,46 км²) Ульяновск — крупный транспортный пункт, лежащий между центральной Россией и Уралом. Соседние региональные центры находятся в 3-5 часах езды на автомобиле. Город расположен в лесостепной полосе. В центральной части города существует подземная река Симбирка, впадающая в Свиягу.

Продолжительность дня 21 декабря — 7 часов 19 минут, 21 июня — 17 часов 13 минут [19] .

Климат

Климат умеренно-континентальный, несколько суше, чем в центральной России [20] . В последние годы стал мягче, а среднегодовая температура повысилась (до 1991 года составляла 3,5 °C). Также количество пасмурных и облачных дней в году увеличивается. Доминируют слабые и умеренные ветры западного направления [20] . Наименее облачные месяцы в году — апрель и июль, а самый пасмурный — ноябрь [20] . Весна приходит в середине марта, лето порой жаркое, но непродолжительное (3,5 месяца). В мае возможен снег и заморозки [20] . Осень наступает в конце августа, а зима в середине ноября [20] .

Часовой пояс

Ульяновск, как и вся область, находятся в часовом поясе, обозначаемом по международному стандарту как Moscow Time Zone (MSK). Смещение относительно UTC составляет +4:00. После введения 27 марта 2011 года постоянного часового пояса +4:00 и отмены перехода на летнее и зимнее время на территории Ульяновской области время отличается от поясного на один час [21] .

Экономика и промышленность

Основа экономики города — это предприятия машиностроения и металлообработки; развиты также: электроэнергетика, розничная торговля и капитальное строительство. Затем следуют банковская сфера, сфера услуг, туризм, пищевая и лёгкая промышленности.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами обрабатывающие производства за 2010 год — 65,54 млрд рублей.

В отрасли промышленного производства города наибольшие объёмы отгруженной продукции имеют:

- производство готовых металлических изделий, машин и электрооборудования, транспортных средств — 69,5 %

- производство пищевых продуктов, включая напитки — 18,7 %

- производство строительных материалов — 2,5 %

В Ульяновске расположены следующие предприятия:

- ОАО «Симбирск-Лада» (генеральный дистрибьютор ОАО «АВТОВАЗ» в Ульяновской области);

- ОАО Автодеталь-Сервис (производство запасных частей к автомобилям УАЗ, ГАЗ, ВАЗ);

- ООО «Автопошив» (официальный поставщик ОАО «УАЗ», производство тентов, каркасов на любые а/м);

- ООО ВИКОМ (производство и монтаж металлоконструкций для сотовой связи);

- Ульяновский литейный завод (производство передельного и литейного чугуна); ; ;

- Ульяновский филиал ТГК-7; ; ; ; (производство автомобильных и других кранов);

- Ульяновскхлебпром (основная деятельность — производство хлеба, а также тортов, пирожных, сосисок и колбас)

- Завод «Волжские моторы»;

- ОАО «НПП «Завод Искра» (производство полупроводниковых приборов, автомобильных компонентов, медицинской техники); (производство электрооборудования для энергетики и металлургии);

- ГидроТоргСервис (производство гидравлического оборудования);

- Приборостроительный завод «Утёс»;

- Промышленная группа «Микроэлектронные датчики» (МИДА);

- Кондитерская фабрика «Волжанка»;

- Завод ЖБИ-3;

- Завод ЖБИ-4;

- Комбинат строительных материалов;

- Мебельная фабрика «Симбирская мебельная компания»;

- Мебельная фабрика «Кухни Трио»;

- Текстильная фабрика «Русь»;

- Кондитерская фабрика «Глобус»; ; пивной завод в промышленой зоне Заволжье

- Ульяновская Торгово-промышленная палата;

- ОАО «Ульяновскнефть»;

- ПРОЦ ОАО «Альфа-банк»

- Контакт-центр ОАО «МТС»; (оборонное предприятие);

- ООО «Марс» (производство влажных кормов для животных)

- ООО Baw-Rus Motor Corporation — завод по производству коммерческой техники

- ООО «Таката-Петри Рус» — завод по производству автокомпонентов (строительство)

- Henkel — завод по производству лакокрасочных изделий (строительство)

- ООО «Марс» — кондитерская фабрика (открыта 20.06.2012)

- Завод по производству сухих строительных смесей «ПРОФИКС»;

Кроме того, в Ульяновске базируются авиакомпания «Волга-Днепр».

Торговля

- В городе действуют такие федеральные торговые сети как гипермаркет «МЕТРО», Ашан, «Пятёрочка», «Магнит», «SPAR», «Перекрёсток», «Копейка», «Media Markt», «М.Видео», «585», «Эльдорадо», «Техносила», «DOMO», «Рубль Бум», «Dixis», «Евросеть», «Связной», «Телефон.Ру», «Позитроника», «Гота», «Спортмастер», «Триал-Спорт», «BON JOLI», «СТОЛПЛИТ», «АНГСТРЕМ», «Mr.Doors», «Комус», «Московский ювелирный завод», «Алмаз-Холдинг», «Летуаль», «Иль де Боте», «Bonamore».

- Рестораны: «Sbarro», «IL Патио», «Ёлки-палки», «Ресторанный дворик», «McDonalds», «Baskin-Robbins».

- Среди локальных торговых сетей действуют такие супермаркеты как «Гулливер», «Городок».

- Локальные рестораны: пиццерии «Maxi-pizza», «Восток-запад», «Соренто», «Городок», арт-кафе «Пианино», рестораны «Алазани», «Барселона», «Rich», «Венеция», «Окна».

Банки

В Ульяновске расположены офисы банков: Банк «Солидарность», «Транскредитбанк», Альфа-Банк, «Сбербанк», «Россельхозбанк», «ВТБ», «ФиаБанк», «Автовазбанк», «Бинбанк», «Газбанк», «АК БАРС» и других кредитно-финансовых учреждений. В Ульяновске зарегистрировано 3 местных банка: Банк Симбирск, Поволжский, Венец. В городе также имеет свое представительство микрофинансовая организация «Быстрый займ».

Источник: dic.academic.ru

Все о городе Ульяновск

“За глаза в Симбирске его называли “американцем”. И не только машина “Форд”, в которой он разъезжал по городу, и американская пилотка, его незаменимый летний головной убор, были тому причиной. В России тех лет слова “американец”, “по-американски” являлись синонимами невиданного размаха, предприимчивости в сочетании с энергичной деятельностью.

Этим-то и отличался Леонид Иванович от прежних отцов города. Всего за несколько лет он сумел поднять на дыбы “сонный город”, как издавна называли Симбирск, и отправить его вскачь в погоню за лучшими достижениями мировой цивилизации. При нем Симбирск проснулся от долгого сна и прозябания, разбуженный ярким светом первых лампочек городской электростанции, мерным постукиванием колес по ухоженным мостовым, спокойным журчанием чистой воды в трубах городского водопровода. А проснувшись, поверил в свое будущее, сулившее ему благоденствие и процветание”.

Несмотря на явно неуместный пафос, это довольно любопытный труд, посвященный не только одному из самых колоритных городских голов (и Симбирска, и России вообще), но и собственно “сонному городу”.

Историческая застройка Симбирска-Ульяновска

“У Ея высочества в уборной комнате в туалете зеркало четырехугольное в серебряной раме, другое – яйковое, в раме красного дерева, с ручкою, два серебряных блюда для умывания, два таких же подсвечника, серебряные же две пудреницы, полуовальная коробочка и колокольчик, два восьмигранных графинчика с серебряными крышками, ножичек, двое ножниц, гребенка и две подушки для булавок. В фрейлинских покоях на туалете: живописное китайское зеркало, две большие отборные шкатулы, одна поменьше, две круглые пудреницы, две румяничницы, один живописный ящик, щетка, редкая гребенка, частый гребень, две маленьких гребенки, две косточки, ножичек и кисточка. На другом туалете – убор китайский: зеркало, две большие шкатулы, одна маленькая, две еще поменьше, два малых ящика, два деревянных подсвечника, дощечка живописная, две щетки, гребенка редкая, гребень частый, гребенка маленькая, ножичек, косточка и кисточка”.

Этот труд – респектабельного вида сборник самых разных документов, свидетельствующих о прошлом Павловского дворца и парка. Сведения же здесь самые неожиданные – такие, например, как процитированное выше описание будуара хозяйки Павловска Марии Федоровны.

МНЕНИЯ

“Симбирск так далеко и высоко забрался на гору, что с пристани его совсем не видно, и в город приходится подыматься по довольно крутому, изогнутому змеей Петропавловскому спуску. Лежа на горе между Волгой и Свиягой, которая пробегает своими верховьями совсем рядом со старейшей своей сестрой, Симбирск совсем заснул на высоком своем пьедестале с крупными обрывами к обеим рекам. Это старое дворянское гнездо, с славой и весельем в прошлом, с преданиями жизни прежних помещиков и важных бояр, центр в былые дни провинциального блеска, всего модного и изящного, старый барин среди волжских городов, обедневший, заснувший и полузабытый нынче, когда вся аристократия его испарилась… Пожары разогнали дворянство, а прежний блеск, ослепительные празднества, прославленные балы – все осталось как милое предание хорошей старины, во всех этих больших зданиях и губернского дворца, и дворянского собрания, и частных помещичьих домов. Душный, среди облаков пыли спит город со своим Венцом, очевидно, бывшим кремлем, где от прежних крепостей, палисад и стен и следа не осталось. Венец – высший пункт города, и вид с него на Волгу прекрасен”.

В.Сидоров, путешественник, 1894 год

“При отсутствии общественной жизни, в настоящем значении слова, здесь необыкновенно много всевозможных обществ: не считая многих благотворительных обществ, здесь имеются общества: пожарное, велосипедистов, музыкальное, изящных искусств и т.д. и т.д. Правда (в Симбирске все сопровождается оговоркой), существование этих обществ часто очень оригинально.

Например, музыкальное общество в былые годы дважды пыталось проявить свою деятельность, но последняя вскоре замирала. Принадлежащее этому несуществующему обществу имущество хранится у разных лиц и в разных учреждениях. Зачем оно хранится – никто не знает. Еще оригинальнее общество, посвященное уже не одной музыке, а всем изящным искусствам: оно не имело и не имеет ни одного члена.

Хотя общества, посвященные искусствам, у нас не привились, но искусства все же процветают, как и должно быть при тех успехах, которые сделаны у нас торговлей и промышленностью. Так, минувшей зимой у нас была художественная выставка, где экспонировались работы учеников местных художественных классов”.

“Самарская газета”, 1902 год

“Захолустный Симбирск с конца XVIII века и до половины XIX постепенно отстраивался и украшался и невольно, конечно, отразил в своих сооружениях классический стиль, господствовавший тогда в русской архитектуре. Свои мечты о прекрасном зодчие воплотили в удивительные здания, напоминавшие греческие храмы, окруженные колоннами, имевшие торжественные портики с античными украшениями. Среди нашей серенькой природы, среди зелени березок и лип эти колоннады были неожиданны и празднично-нарядны. К ним мы привыкли и сроднились с ними”.

Д.Архангельский, художник, начало XX века

МУЗЕИ

Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А.Гончарова

Бульвар Новый Венец, 3

Датой возникновения здешнего музея принято считать 30 июля 1895 года. Именно тогда в Симбирске была учреждена Ученая архивная комиссия, которая сразу же приступила к сбору коллекции и экспозиционной деятельности. Один из краеведов, П.Мартынов, сообщал: “С первых дней своего открытия Архивная комиссия озаботилась прежде всего устройством своего историко-археологического музея, так как это учреждение справедливо считается одной из наиболее действенных мер к скорейшему и наглядному ознакомлению общества с остатками местной старины. Общество весьма сочувственно отнеслось к этой отрасли деятельности архивной комиссии, обильно стали поступать пожертвования со всех концов Симбирской губернии”.

Но собственного здания у той комиссии, конечно, не было. Коллекция ютилась в комнатках Дворянского собрания, а после вообще перебралась на частную квартиру. Один из энтузиастов, В.Н.Поливанов, сетовал: “Помещение нашего музея совершенно недостаточно. Удаленность от центра города лишает его отчасти существенного значения служить образовательным целям местного населения.

Симбирское городское управление, несмотря на все к нему обращения, не принимает в этом крайне важном для городского населения учреждении никакого участия. Тем не менее и при таких неблагоприятных условиях, в которые в Симбирске поставлен музей, последний с каждым годом продолжает пополняться”.

В 1910 году открыт был всероссийский сбор пожертвований на симбирский памятник здешнему уроженцу И.А.Гончарову. Подсуетился тот же Поливанов – предложил установить не просто памятник, а памятник-музей, точнее говоря, Дом-памятник (так его именовали в документах). Но внутренности этого “мемориала” следовало отвести под нужды экспозиции. Действительно, ну не базар же в этом доме открывать.

Впрочем, музеем планы Поливанова не ограничивались. Он предлагал сосредоточить в Доме-памятнике “учреждения, преследующие культурно-просветительские цели, как, например, библиотеку, музей, рисовальную школу. Создание такого храма литературы и искусства явилось бы наилучшим почтением памяти писателя, связанной с книжной истиной и художественной красотой”.

План был выбран верно. Если бы члены комиссии “лоббировали” этот дом лишь в интересах экспозиции музея, их бы заподозрили и сразу обвинили бы в “корыстных интересах”. Так же необходимый политес был соблюден.

В 1912 году, к столетию со дня рождения писателя, произошла закладка Дома-памятника. Поливанов выступил с пафосной речью, в которой долго и велеречиво распространялся о стремлении “воздвигнуть Дом-памятник, где подрастающие поколения под сенью гения Гончарова научились бы любить свою родную старину, художественное творчество и прилагать свои дарования к практическому применению художественного прикладного искусства… Связанные с именем великого писателя учреждения просветительского характера с вящей силой проявят свое влияние и развитие в крае завещанных Гончаровым гуманных идей, художественной культуры и прогресса”.

А затем Архивная комиссия вдруг проявила неожиданную требовательность. Было проведено два конкурса, и ни один из множества представленных проектов ей не приглянулся. В результате активисты поручили одному из здешних зодчих “в месячный срок представить проекты фасадов и планов Гончаровского дома с желательным приближением к фасадам и планам Радищевского музея, имеющимся у архитектора Августа Августовича Шодэ, который был специально командирован в Саратов для ознакомления с помещением и постановкой дела в Радищевском музее”.

Так называемый Ради-

щевский музей в неподалеку расположенном Саратове был взят за образец, и в 1913 году был принят окончательный проект: “Двухэтажное каменное здание занимает угловое место в Николаевском саду и выходит фасадом на Венец, другим к дому Дворянства. Исполнено в стиле “Ренессанс”.

Соединяющий оба фасада угол здания образует круглую башню, красиво заканчивающуюся вверху и доминирующую над всей застройкой. В нише фасада, обращенного к Венцу, помещен бюст И.А.Гончарова – необходимая эмблема Дома-памятника. Основная конструкция всего здания и стильные особенности фасадов и кровли придают дому красивый вид. Удачно выбранные размеры общей высоты и фасадов в длину создают зданию выгодное положение в отношении соседних строений – губернского присутствия, дворянского и губернаторского домов, новое здание их не загородит, не подавит своими размерами и в то же время не будет само подавлено ими”.

А в скором времени и само здание было построено.

Зал же, посвященный Гончарову, как ни удивительно, был сформирован лишь в 1918 году и выглядел он, в общем, незатейливо: “Гончаровская комната, сорганизованная из некоторых экспонатов юбилейной выставки в год 100-летия – 1912, – она впоследствии пополнена многими предметами, переданными в музей из кабинета писателя. Об авторе бессмертного “Обломова” здесь много говорит и самый город Симбирск с его видами, и многие портреты писателя в разные годы его жизни, и знаменитый “Обрыв”, и картины “Обыкновенной истории” и “Киндяковской беседки”, и “воспоминания”, и мелкие предметы его домашней обстановки, и кресла из рабочего кабинета писателя, и книги о нем. Не хватает здесь только его письменного стола, чернильницы с пером, дивана с фрегата “Паллада”, личной библиотеки, картин из его кабинета, предметов, из которых некоторые имеются совсем недалеко от музея и приобретение которых должно составить неотложные заботы музея в ближайшее время”.

Словом, “не хватало” много больше, чем присутствовало. Видимо, “поколениям, подрастающим под сенью гения Гончарова”, все это было ни к чему.

КСТАТИ, строительство Дома-музея Гончарова было завершено в 1916 году.

ИНТЕРНЕТ

Симбирск

“После доведения в 1899 г. до Симбирска железнодорожной ветки остро встал вопрос о строительстве моста через Волгу, особенно когда от Мелекесса до деревни Часовня (заволжский пригород Симбирска) была построена железная дорога. Грузы приходилось разгружать с вагонов, а затем переправлять зимой по льду, летом на баржах до следующей станции и погрузки на вагоны.

Подготовка к строительству началась в 1912 году, а непосредственно к строительству приступили в феврале 1913 года.

Строительство моста было поручено инженеру и ученому с мировым именем Николаю Аполлоновичу Белелюбскому (1845–1922). По его проектам и при его участии уже было построено более ста больших мостов, в том числе Свияжский и Сызранский на Волге. Мост в Симбирске был его последним крупным сооружением.

В ходе работ предстояло пройти пролетными строениями над рекой Волгой, островом и речкой Часовенная Воложка, сделать береговые подходы и выполнить ряд сопутствующих работ стоимостью более 15 миллионов рублей. Такого размаха строительства Симбирск не видел за все время своего существования.

Стальные конструкции моста изготавливались на Южном заводе (г. Донецк), а собирались на месте, гранит для облицовки шел с Урала, камень добывался на месте.

Строительство было осложнено пожаром на мосту 7 июля 1914 года и грандиозным оползнем Симбирской горы 29–31 мая 1915 года. Оползень разрушил восемь уже построенных опор аркады, железнодорожные пути, часть пассажирского вокзала у спуска к Волге, пострадало много жилых домов и различных построек.

Несмотря на начавшуюся империалистическую войну, мост был построен в кратчайшие сроки. Официальное открытие моста и временное товарное движение произошло 5 октября 1916 года. Названный в начале строительства “Императорским Его величества Николая II”, в 1917 г. он был переименован в мост Свободы”.

В Интернете можно повстречать немало интересных текстов, посвященных истории Ульяновска-Симбирска. Часть из них опубликована на приведенном сайте. Правда, автор почему-то постеснялся привести здесь свое имя, ограничившись одним фотопортретом.

Ваше мнение

Мы будем благодарны, если Вы найдете время высказать свое мнение о данной статье, свое впечатление от нее. Спасибо.

Источник: ps.1sept.ru

Ульяновск (Симбирск)

История города

История города

Город Ульяновск стоит на крутом берегу реки Волга, называемом Венцом: его высота — более 120 м. Название крепости пошло от Синбирских гор, в свою очередь перенявших имя от Синбирского городища на левом берегу. По одной из версий, оно было так названо по имени татарского (булгарского) князя Синбара.

Река Волга издавна была важным торговым путем России. В народе сохранилась поговорка, придуманная бурлаками: «Идём семь дён — Симбирск виден». Как торговый город на Волге, Синбирск быстро богател, в частности за счет рыбного промысла: здесь занимались ловлей стерляди, осетра, белуги, лосося и белорыбицы.

Царь щедро раздавал новые земли под освоение своим наместникам, которые сгоняли на них крестьян для работы. Измученные непосильной работой на помещиков и монастыри, крестьяне не выдерживали гнета и не раз бунтовали. Здешние края стали известны на всю Россию самыми жестокими «мужицкими бунтами».

Во время Крестьянской войны 1670-1671 гг. отряды Степана Разина (около 1630 — 6 [16] июня 1671 гг.) осаждали крепость. Осада обернулась неудачей для бунтовщиков: Степан Разин был дважды ранен в этом сражении, что предопределило трагический исход восстания. В 1672 г. за оборону от Степана Разина Симбирску был пожалован первый герб.

В 1773-1774 гг. в Синбирском остроге под стражей содержался другой известный бунтарь — Емельян Пугачев (1742-1775 гг.). На месте острога сейчас стоит здание Ульяновского государственного драматического театра. В первой половине XIX в. здесь побывал А.С. Пушкин, когда собирал материалы для своей «Истории Пугачева».

Название «Синбирск» использовалось в документах вплоть до конца XVIII в., когда с 1780 г. официальное признание получило название «Симбирск» — как более благозвучное. Но в народе сохранилось произношение и написание «Синбирск» до конца XIX в.

В 1780 г. город стал центром Симбирского наместничества, а с 1796 г. — Симбирской губернии. В XIX в. Симбирск был одним из крупных центров торговли хлебом, рыбой, скотом и лесом в Поволжье.

В 1924 г. Симбирск был переименован в Ульяновск по фамилии основателя советского государства В.И. Ульянова (псевдоним Ленин, 1870-1924 гг.), родившегося в Симбирске.

В советское время Ульяновск приобрел статус крупного промышленного центра на Волге. В годы Великой Отечественной войны сюда были эвакуированы промышленные предприятия, в частности автомобильные и авиастроительные. Город стал важнейшим оборонным промышленным комплексом СССР, здесь и в наше время работает много оборонных предприятий.

Большое количество заводов и фабрик не могло не отразиться на экологической обстановке в городе.

Синие полосы на флаге Ульяновска обозначают реки Волгу и Свиягу, на которых стоит город.

Жители города привыкли к тому, что их называют ульяновцами, поэтому закончились неудачей все попытки вернуть городу историческое название.

Среди уроженцев Симбирска-Ульяновска немало знаменитостей: писатели И.А. Гончаров (1812-1891 гг.), Д.В. Григорович (1822-1899 гг.), С.Г. Скиталец (1869-1941 гг.), поэты Н.М. Языков (1803-1847 гг.), и Д.Д.

Минаев (1835-1889 гг.), художник А.А. Пластов (1893-1972 гг.), историк Н.М. Карамзин (1766-1826 гг.), композитор А.В. Варламов (1904-1990 гг.).

От старой архитектуры города мало что сохранилось: много старых зданий разрушено и от «дворянина среди волжских городов», как называли раньше Симбирск за красоту купеческих и дворянских особняков, а также административных зданий, почти ничего не осталось.

Для архитектуры современного Ульяновска характерна радиально-прямоугольная планировка улиц. В центре города находится площадь (бывшая Соборная), ранее занимаемая деревянным кремлем, не сохранившимся до наших дней. Вокруг площади — здания в стиле классицизма XVIII—XIX вв.: бывшая мужская гимназия, Присутственные места, Дворянское собрание, памятник уроженцу Симбирской губернии Н.М. Карамзину.

В советский период в городе построено немало сооружений, связанных с именем В.И. Ленина, которые стали если не символами, то самобытными достопримечательностями города.

В историческом центре города, на высоком Венце, в 1940 г. установлен монументальный памятник Ленину высотой 14,5 м. В 1941 г. открыт Музей-мемориал В.И. Ленина. С апреля 1970 г. он размещается на музейной территории в 174 га, посреди которой стоит бетонное здание в форме квадрата со стороной 110 м, ставшее главным сооружением всей центральной части города.

На крутом волжском берегу находится Дом-памятник И.А. Гончарову — музей великого русского писателя, где также расположен Ульяновский областной краеведческий музей.

До прихода к власти большевиков под руководством самого знаменитого уроженца Симбирска церквей здесь было множество. Сегодня из немногих сохранившихся культовых сооружений выделяются Воскресенская церковь (начало XX в.) в русско-византийском стиле, здание бывшей Воскресенской (Германовской) приходской церкви (первая половина XVIII в.), Неопалимовский кафедральный собор (начало XX в.) в селе Куликовка, церковь Воскресения Христова (начало XX в.) и колокольня разрушенного храма Во имя Трех Святителей при бывшей духовной семинарии.

О большом значении Ульяновска для российской авиации свидетельствует экспозиция Ульяновского музея истории гражданской авиции — одного из крупнейших авиационных музеев России, в котором насчитывается свыше 9 тыс. экспонатов, включая многие образцы советской и российской авиапромышленности — более тридцати самолетов и вертолетов.

В городе много оригинальных памятников. Но пожалуй, самый трогательный — памятник телеведущей, народной артистке СССР Валентине Михайловне Леонтьевой, с детства знакомой многим как «тетя Валя».

Особой достопримечательностью города можно считать подземную реку Симбирку, протекающую по коллекторам в центральной части города и впадающей в Свиягу. В настоящее время исток реки Симбирки — родник Маришка — входит в число памятников природы Ульяновской области.

Общая информация

Крупный промышленный и культурный центр Среднего Поволжья.

Административный центр Ульяновской области.

Административное деление: 4 городских района (Железнодорожный — на юге, Заволжский — на западе и юге, Засвияжский — на востоке, Ленинский — в центре и на севере) и 26 сельских населенных пунктов.

Этнический состав: русские — 95%, остальные — татары, чуваши, мордва.

Цифры

Климат и погода

Экономика

Промышленность: автомобильная (Ульяновский автомобильный завод — УАЗ), авиационная («Авиастар-СП» — авиастроительный завод), оборонная, машиностроение (Ульяновский моторный завод (ОАО «Волжские моторы»), Ульяновский механический завод (ОАО «УМЗ»), Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков), металлообрабатывающая, легкая (мебельная, текстильная), пищевая, электроэнергетика.

Сфера услуг: туризм, транспорт (речной порт, железнодорожный узел, аэропорт в Засвияжье), розничная торговля и капитальное строительство.

Достопримечательности

■ Мемориальный дом-памятник И. А. Гончарову.

■ Гимназия (XVIII в.).

■ Присутственные места (начало XIX в.).

■ Дворянское собрание (середина XIX в.).

■ Историко-архитектурный комплекс «Симбирская засечная черта».

■ Музеи: Ульяновский музей истории гражданской авиации, Областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова, Музей-мемориал В.И. Ленина, Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина», Музей «Симбирская фотография», Музей-усадьба городского быта «Симбирск конца XIX — начала XX в.» (усадьба священника И.А. Анаксагарова), Музейный комплекс Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска, Ульяновский областной художественный музей, Музей «Симбирская классическая гимназия», Музей старинных механических кукол.

■ Культовые сооружения: кафедральный Неопалимовский собор (начало XX в., главный храм Ульяновской области), Воскресенская церковь (началоXX в.), бывшая Воскресенская (Германовская) церковь(начало XVIII в.).

■ Памятники: историку Н.М. Карамзину, основателю Симбирска Б. Хитрово, В.И. Ленину, телеведущей В.М. Леонтьевой, «тете Вале» (1923-2007 гг.).

■ Мосты: Императорский (началоXXв.), Президентский (2009 г.).

Любопытные факты

■ После левоэсеровского мятежа в Москве (6-7 июля) 10 июля 1918 г. командующий Восточным фронтом Красной армии левый эсер и авантюрист М.А. Муравьев (1880-1918 гг.) поднял мятеж в Симбирске, занял несколько объектов города и арестовал советских и партийных работников, в том числе — командующего 1-й армией М.Н. Тухачевского.

Выступил против заключения Брестского мира с Германией, объявил себя «главкомом армии, действовавшей против Германии», телеграфировал в Москву советскому правительству и германскому посольству об объявлении войны Германии. Был объявлен советской властью вне закона. 11 июля при аресте оказал вооруженное сопротивление и был убит.

■ В Симбирске родился А.Ф. Керенский (1881-1970 гг.) — впоследствии председатель Временного правительства России в 1917 г. Любопытно, что его отец, Керенский Ф.Ф., преподавал в гимназии и поставил единственную четверку по логике в аттестате Володи Ульянова.

■ На долю автомобильной промышленности Ульяновска приходится 60% отечественного производства автобусов и около 10% грузовых автомобилаей.

■ В 2005 г. перед зданием областной научной библиотеки в день 160-летия со дня открытия памятника Н.М. Карамзину был установлен памятник букве Ё из черного гранита. Историк Н.М. Карамзин был первым автором, использовавшим букву Ё при письме.

■ В Ульяновске установлен памятник полупрозрачному поделочному камню оранжево-красных оттенков, названному «симбирцит» в 1985 г. Первое упоминание о симбирском кальците обнаруживается в рапорте подполковника А. Свечина от 1765 г.: «. близ Симбирска на берегу Волги находятся немалой величины чёрные камни, имеющие жёлтые проросли, или жилы, которые столь прозрачны и чисты, что по шлифовке малую разницу от янтаря имеют, но. это по незнанию жителей пропадает втуне».

■ Знаменитый уроженец Симбирска писатель И.А. Гончаров написал многие главы романа «Обрыв» в деревне Винновке, которая позже вошла в состав Симбирска. В 1912 г. в честь выдающегося земляка в городе был сооружен памятник «Гончаровская беседка».

■ Памятник дивану Обломова — героя одноименного романа — установлен в 2005 г. Надпись гласит: «Здесь я понял поэзию лени и буду верен ей до гроба, если только нужда не заставит взяться за лом и лопату. Иван Гончаров. Симбирск. 1849 год».

Источник: geosfera.org