10.1. Общие требования

10.1.1. Внутриквартальные сети инженерно-технического обеспечения, электрические сети и сети связи размещаются в границах территории общего пользования квартала и / или в границах земельных участков, выделенных для прокладки этих сетей, с учетом возможности независимого подключения внутриплощадочных сетей объектов капитального строительства.

Прокладка внутриквартальных сетей по территории земельных участков объектов капитального строительства допускается в исключительных случаях и только при оформлении в установленном порядке ограничения использования части земельного участка в границах охранных зон соответствующих сетей.

Прохождение магистральных сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей и сетей связи по территории кварталов жилой и общественно-деловой застройки допускается в исключительных случаях при соответствующем обосновании с выделением требуемых технических зон, которые включаются в территорию общего пользования квартала.

Вебинар «Построение модели Генплана в среде AutoCAD Civil 3D»

В соответствии с законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» размещение инженерных сетей на территориях зеленых насаждений общего пользования и внутриквартального озеленения не допускается, за исключением сооружений инженерных сетей метрополитена.

10.1.2 Расстояния от сетей инженерно-технического обеспечения, электрических сетей и сетей связи (подземных инженерных сетей) до зданий и сооружений, а также расстояния между подземными инженерными сетями при их параллельной прокладке принимаются по таблицам 14 *, 15 СНиП 2.07.01.

Указанные в таблицах 14 *, 15 расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности.

При пересечении подземных инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

10.1.3. При проектировании подземных инженерных сетей рекомендуется по возможности избегать трассировки сетей в пределах внутриквартальных проездов.

Уточнение планового положения трасс подземных инженерных сетей осуществляется при разработке совмещенного плана сетей с учетом установленных границ земельных участков, размещения объектов капитального строительства, проездов, пешеходных путей и элементов благоустройства территории общего пользования квартала.

10.1.4. При разработке совмещенного плана подземных инженерных сетей следует учитывать требования к охранным зонам инженерных сетей [1] — [6].

Размещение элементов благоустройства квартала, указанных в 11.3 Руководства, в границах охранных зон подземных инженерных сетей не допускается.

10.2. Водоснабжение и водоотведение

10.2.1. Территории кварталов жилой и общественно-деловой застройки должны обеспечиваться городскими централизованными системами водоснабжения.

10.2.2. Локальные системы водоснабжения допускается применять для территорий, предусмотренных для застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами (отдельно стоящими и (или) блокированными), при наличии источника водоснабжения, отвечающего санитарно-гигиеническим требованиям, при отсутствии технической возможности обеспечения территории городскими централизованными системами водоснабжения.

Формирование плана организации рельефа характерными линиями в Civil3D

10.2.3. Проектирование внутриквартальных систем водоснабжения осуществляется в соответствии с техническими условиями водоснабжающей организации и требованиями СП 31.13330, СНиП 2.04.02 в части обеспечения требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

Расчет внутриквартальных систем водоснабжения, определение расчетных расходов и других параметров осуществляются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02.

10.2.4. Для территорий кварталов жилой и общественно-деловой застройки, схема горячего водоснабжения устанавливается техническими условиями теплоснабжающей организации.

10.2.5. При проектировании магистральных водопроводных сетей и для укрупненных расчетов удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, в соответствии с Региональными нормативами следует принимать на одного жителя (без учета расходов на полив зеленых насаждений и расходов на пожаротушение всех видов):

— для зданий с местными (квартирными) водонагревателями — 200 л/сутки, со снижением до 180 л/сутки к 2025 году;

— для зданий с централизованным горячим водоснабжением — 250 (150+100) л/сутки, со снижением до 200 (120+80) л/сутки к 2025 году;

на территориях общественно-деловой застройки, при отсутствии расчетных данных, 15 куб. м / сутки на один гектар территории.

10.2.6. При выполнении гидравлических расчетов магистральных водопроводных сетей должна осуществляться проверка:

— на пропуск расходов воды для обеспечения пожаротушения всех видов, учитывая расход воды на наружное пожаротушение, а также обеспечение расходов воды для внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений, стоянок автомобилей;

— на влияние ввода новых нагрузок на уровень напора у существующих абонентов и необходимости проведения мероприятий по реконструкции существующих магистралей для сохранения необходимого напора у абонентов.

10.2.7. Проектирование внутриквартальных систем водоотведения осуществляется на основании технических условий в соответствии с требованиями СП 32.13330, СНиП 2.04.03 в части обеспечения требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений.

10.2.8. При проектировании магистральных сетей водоотведения новых осваиваемых территорий необходимо принимать раздельную систему канализации с устройством локальных очистных сооружений поверхностного стока с регулирующим резервуаром (при сбросе в водный объект) или регулирующего резервуара (при сбросе в общесплавную систему канализации).

Общесплавную систему канализации допускается принимать при дополнительном обосновании с учетом исходных данных эксплуатирующей организации водопроводно-канализационного хозяйства.

Возможность приема дополнительных расходов сточных вод и режим регулирования поверхностных стоков должны быть определены на основании расчета (проверки) пропускной способности существующих сетей водоотведения.

10.2.9. Величина объема поверхностного стока рассчитывается по СНиП 2.04.03 и утвержденным методикам [7].

Источник13.4. План организации рельефа

План организации рельефа призван решить задачи по преобразованию рельефа городской территории для приспособления его к застройке, благоустройству и инженерно-транспортным нуждам. Организация рельефа обеспечивает высотное решение площадей улиц, проездов; размещение зданий, сооружений и подземных коммуникаций; возможность стока ливневых вод и канализации.

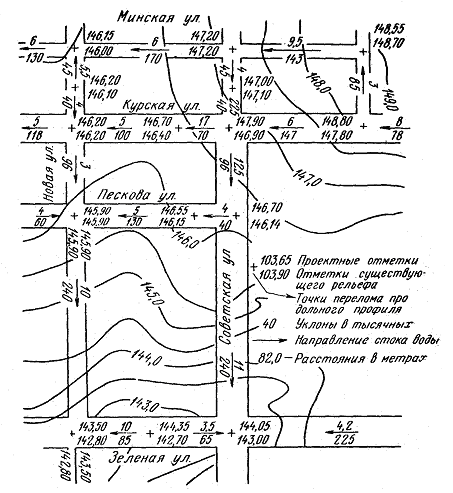

Определяющим документом проекта является схема организации рельефа (рис. 13.8), составляемая на топографическом плане масштаба 1:5000 или 1:2000.

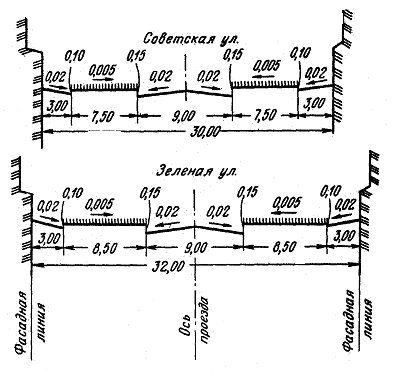

Проектные решения по организации рельефа приводятся на схеме в основном по осям проектируемых проездов в виде проектных точек пересечения осей и перегибов продольного профиля. На схеме показывают также расстояния между точками пересечения осей, перегибов профиля, уклоны в промилле и направления стока воды. К схеме прилагают проекты поперечных профилей улиц (рис.

13.9) в масштабах 1:100—1:200.

Рис. 13.8. Схема организации рельефа.

Утвержденная схема организации рельефа является обязательной для всех ведомств и учреждений, выполняющих застройку и освоение городской территории.

Рабочий план организации рельефа составляют на топографическом плане в масштабах 1:500— 1:1000. Исходными служат проектные отметки схемы организации рельефа.

Проектный рельеф, образуемый отдельными оформляющими плоскостями, может быть задан либо в виде профилей, либо проектными горизонталями в сочетании с проектными отметками.

Рис. 13.9. Поперечные профили улиц.

В методе профилей на топографический план наносят сетку, по линиям которой составляют продольные профили в масштабе плана проекта. Расстояния между профилями при планировке квартала принимают равными 20 — 50 м, а при планировке больших территорий – 100 — 200 м. Метод профилей трудоемкий и поэтому применяется редко.

Метод проектных горизонталей заключается в том, что на плане проводят проектные горизонтали рельефа, образующегося после изменения естественного рельефа путем срезок и подсыпок. Проектные горизонтали между линиями перегибов скатов изображаются прямыми равно отстоящими друг от друга параллельными линиями. Сечение h для проектных горизонталей в пределах 0,1- 0,5 м выбирают в зависимости от характера естественного рельефа.

Для планов масштаба 1:500 при сравнительно спокойном рельефе всего применяют сечение, равное 0,1 м.

Положение проектных горизонталей на плане определяют по проектным отметкам точек пересечения осей проездов и точек перегиба проектного рельефа. Расстояние l (заложение) между смежными проектными горизонталями на плане подсчитывают по формуле

l = h/(iM), (13.4.1)

где i — продольный проектный уклон; М — знаменатель численного масштаба плана.

На границе двух оформляющих плоскостей проектные горизонтали имеют излом.

Составление плана организации рельефа начинают с улиц. Первоначально проектируют горизонтали по проезду, а затем развивают их до фасадной линии застройки. При этом учитывают поперечные уклоны проездов, газонов и тротуаров, а также высоты бордюрных камней.

При проектировании рельефа на внутриквартальных территориях исходными являются проектные отметки вертикальной планировки по улицам. Вертикальная планировка внутриквартальных проездов и пешеходных дорожек должна обеспечивать сбор и отвод поверхностной воды с территории квартала на прилегающие уличные проезды или в специальную водосточную сеть.

Проектные горизонтали на внутриквартальной территории проводят с учетом характера естественного рельефа, предусматривая наименьший объем земляных работ. Крутые склоны или возвышенные места оформляют озелененными откосами, подпорными стенками, пандусами, лестницами.

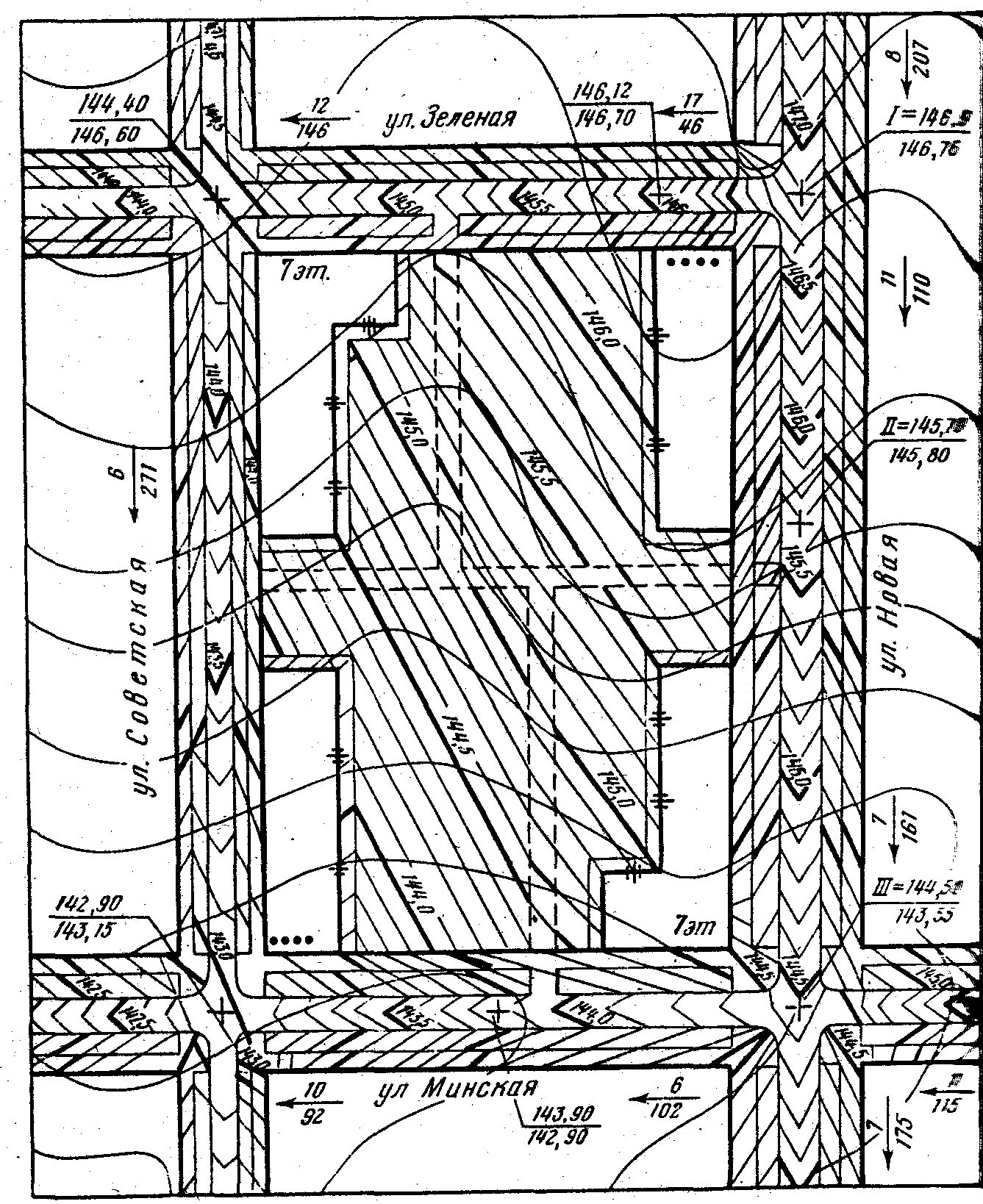

На плане организации рельефа указывают отметки «чистого пола» первого этажа, проектные и существующие отметки углов зданий и сооружений (рис. 13. 10).

Рис. 13.10. Фрагмент плана организации рельефа.

Перенос проекта организации рельефа в натуру осуществляется в следующей последовательности:

1 . Отыскивают на местности реперы и марки высотной сети и в случае их недостаточного количества производят сгущение сети.

2. Переносят на местность проектные отметки точек красных линий.

3. Выносят на местность проект организации рельефа квартала (вначале внутриквартальные проезды, затем дорожки, тротуары, углы зданий и проектный рельеф не застраиваемой части).

Источник