Что произойдет с многоквартирным домом без вентиляции? Жильцов будет мучить постоянное ощущение духоты, квартиру заполонят запахи из кухни и санузла, на стенах появится сырость и плесень. Исправная и эффективная вентсистема избавляет от подобных страданий. Но как устроена вентиляция на практике?

Устройство вентиляции в многоэтажных домах

В каждом многоквартирном доме (МКД) есть вентиляционная шахта. Ее можно сравнить с венозной системой человека — именно по шахте воздушные массы движутся из разных точек (комнат) в одну — на чердак или на улицу.

Шахты занимают много места, поэтому в малоэтажных домах вместо них часто устанавливают компактные воздуховоды.

Вентиляционная шахта в панельном доме состоит из бетонных блоков, которые накладываются друг на друга. Швы между ними заделываются цементным раствором. В новостройках воздушные магистрали делают из металлических или пластиковых коробов. На крыше шахта заканчивается специальным зонтом — он защищает трубы от попадания осадков, листьев и мусора.

Как строят панельное жилье

Виды воздуховодов:

- Встроенные. Бывают прямоугольного или квадратного сечения. Закладываются при строительстве в несущих стенах высотного здания. Их делают из кирпича или бетонных блоков.

- Накладные/подвесные. Устанавливаются уже после окончания стройки и отделки помещений. Чаще всего производятся из листовой оцинкованной стали. Главный недостаток — подверженность коррозии, поэтому важно защитить их от повышенной влажности. Такие воздуховоды нужно шумоизолировать — иначе движение воздуха внутри металлической шахты может сопровождаться гулом.

- Наружные. Монтируются на внешней стороне здания. Их изготавливают из всех вышеупомянутых материалов.

В каждом многоэтажном жилом здании вентиляционные системы разные. Создание вентиляции проходит через следующие этапы:

- Специалисты производят расчет вентиляции в жилом доме исходя из площади квартир и отдельных комнат.

- Составляется схема вентиляции. В ней указывают способ распределения воздушных потоков, площадь сечения каналов, уровень шума оборудования, тип вентиляции и другие ее особенности.

- По схеме разрабатывается чертеж с детальным описанием, который согласуют технические службы. После согласования подготавливают необходимую документацию.

- Начинается монтаж вентшахт во внутренних стенах здания. После окончания работ систему проверяют на соответствие всем требованиям.

Требования к вентиляции жилого дома:

- герметичность;

- высокая производительность;

- пожаробезопасность;

- соответствие санитарным нормам. Для России санитарно-гигиенические нормативы для вентиляции указаны в СНиП 41-01-2003.

Виды вентиляции в жилых домах

Наиболее распространена естественная вентиляция. Она работает так:

Строительство многоэтажного дома

- Свежий воздух поступает через приоткрытые форточки, окна или проветриватели.

- Отработанный воздух вытесняется свежим и выводится из комнат в вентиляционную шахту.

- Благодаря разнице температур и давлений воздух из вентшахты попадает на чердак или крышу, а оттуда — на улицу.

Вентиляция с естественным побуждением устанавливается в панельных и кирпичных домах, а также в некоторых новостройках. Для ее работы не нужно ничего, кроме самих шахт — поэтому для застройщиков она простая и дешевая. Но для жильцов плюсов в ней мало: в жару воздухообмен практически прекращается, а зимой все тепло быстро «вылетает» в вентиляцию.

Чтобы увеличить тягу в летний период, на верхушку вентканала устанавливают дефлектор. Этот прибор улавливает ветер и рассекает его на несколько воздушных потоков с разными скоростями. За счет этого перепад давления в трубе увеличивается, и отработанный воздух быстрее выходит на улицу.

Естественная вентиляция многоквартирного дома подразумевает, что вытяжная система не работает без притока. Поэтому важно либо всегда оставлять окна открытыми, либо установить проветриватель — прибор, который позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами. Самые простые проветриватели — бытовые клапаны на окнах: они встраиваются в стеклопакет, и свежий воздух поступает через специальное отверстие. Более эффективная система вентиляции в квартире многоэтажного дома — бризер: он не только подает воздух в комнату, но и очищает его от аллергенов, вредных газов и мелкой пыли. Прибор может подогревать воздух до комфортной температуры.

Если у приточки нет функции нагрева, то желательно устанавливать ее как можно ближе к потолку помещения. Так приточный воздух будет смешиваться с теплым воздухом комнаты.

Вытяжные вентиляционные отверстия обычно находятся в кухне и санузле: именно в этих помещениях накапливается больше всего нежелательных запахов. Не допускается объединение вытяжки на кухне и в туалете в один вентиляционный канал — иначе запахи будут переходить из одного помещения в другое. Чтобы улучшить воздухообмен, в ванной устанавливают вытяжные вентиляторы.

Вентиляция подвала многоквартирного дома, как правило, организована с помощью продухов в стенах. Их проделывают чуть выше поверхности земли. Чем больше площадь подвала, тем больше продухов.

- точка забора свежего воздуха;

- блок, в котором могут быть нагреватель, рекуператор, фильтры, вентиляторы;

- воздуховоды;

- диффузор, через который подается свежий воздух;

- вентиляционная решетка для забора отработанного воздуха;

- труба, через которую выходит отработанный воздух.

Принудительная вентиляция не зависит от погодных условий. В ней воздух нагнетается и выводится с помощью электрических вентиляторов. Чем мощнее вентиляторы, тем больше воздуха они успевают обработать. Такая система стоит дороже и устанавливается, как правило, в элитных домах.

Часто в вентиляцию с механической подачей воздуха встраивают фильтры, шумопоглотители, нагреватели и прочие устройства. Такая установка занимает много места, поэтому ее размещают на чердаке или на техническом этаже. Доступ к оборудованию должен иметь только квалифицированный обслуживающий персонал.

Существует и комбинированная вентиляция, в которой с помощью вентилятора осуществляется только вытяжка или приток.

В проект вентиляции иногда добавляют функцию очистки воздуха. Например, компания «Тион» производит очиститель-обеззараживатель Tion Eco, который встраивается в общедомовую вентиляцию: он очищает загрязненный воздух от пыли, плесени, бактерий, выхлопных газов и аллергенов.

Иногда вентиляцию оснащают рекуператором — он забирает тепло у вытяжного воздуха и отдает его приточному. Это позволяет сэкономить на отоплении квартир.

Схемы вентиляции в квартирах многоэтажного дома

Как правило, в строительстве жилья используется четыре схемы устройства вентиляционной шахты многоэтажного дома.

1. Устройство вытяжки в жилых домах индивидуально, т.е. из кухни, туалета и ванной на каждом этаже ведет на крышу отдельная шахта. В квартиру не проникают запахи от соседей, тяга работает стабильнее. Но это далеко не всегда удобно для застройщиков: во-первых, слишком затратно, во-вторых, дополнительные трубы занимают много места.

2. Вытяжные каналы из всех квартир подсоединены к горизонтальному коробу — сборному каналу на чердаке. Оттуда воздух попадает на улицу. Если диаметр канала недостаточный, то отработанный воздух возвращается в квартиры верхних этажей. Чтобы избавиться от обратной тяги, либо искусственно расширяют короб, либо заводят каналы верхних этажей сразу в шахту поверх короба.

3. Этот вариант похож на предыдущий, только отработанный воздух попадает не в сборный канал, а сразу на чердак. Вентканалы в МКД должны быть теплоизолированы — иначе на чердаке появятся конденсат и плесень, начнут разрушаться строительные материалы.

4. Вентиляция с каналами-спутниками похожа на дерево: вытяжные каналы-ветки в каждой квартире соединяются со стволом — общей вертикальной шахтой. Такая система экономит пространство и деньги, но у нее есть проблема: если тяга нарушена, запахи из одной квартиры могут попадать в другую.

У каждой конструкции вентиляции в многоквартирном доме есть один общий недостаток: расстояние от верхнего этажа до конца вытяжной трубы небольшое, следовательно, тяга слабая. Чтобы ее усилить, из квартир на последнем этаже наращивают индивидуальные вентканалы, которые выводятся на высоту не меньше метра.

Кто должен чистить вентиляцию в многоквартирном доме

Проверка вентиляции в многоквартирном доме делается так: приложите к вытяжной решетке лист бумаги или бумажную салфетку. Если лист или салфетка не держится на решетке, значит, с вентиляцией проблемы.

Возможные причины отсутствия тяги:

- Шахта попросту не действует. Если дом старый, а шахта сделана из бетонных блоков, то на их стыках могут возникнуть трещины.

- В шахте засор. В воздуховоды попадают пыль, мелкий мусор, насекомые. На кухонной вытяжке могут образоваться жировые отложения.

- Нет притока. Если в квартиру не поступает свежий воздух, нечему вытеснять отработанный. При этом производительность притока и вытяжки должна быть примерно равна: воздуха, проходящего через маленькую оконную щелку, не хватит для полноценной вентиляции.

Самостоятельно можно только прочистить решетку на своем вытяжном отверстии; очисткой вентиляционных шахт занимаются специалисты. Если вентиляция не работает, проводится диагностика: в шахту спускается видеокамера, которая обнаруживает причину засора. Затем пневматической щеточной машиной убирается вся грязь.

Вентиляция должна пройти не только очистку, но и дезинфекцию. Распылитель с гибкой трубой проводится к середине шахты и очищает ее стенки антибактериальным раствором. Для более качественной обработки можно обратиться в санитарно-эпидемиологическую службу: специалисты проведут анализ бактериальной среды в вентиляции и подберут индивидуальное дезинфицирующее средство.

Осмотр вентиляционной системы должен проводиться регулярно. Кто отвечает за вентиляцию в многоквартирном доме? Как правило, управляющая организация или ТСЖ заключает договор с отдельной компанией. Все затраты на осмотр, очистку и ремонт вентиляции включаются в стоимость коммунальных услуг.

Раскрываем особенности вентиляции в жилых домах: этапы ее создания, требования к вентсистемам, их устройство с наглядными схемами, виды, дополнительные функции, способы очистки.

Источник: tion.ru

Водоснабжение и канализация многоэтажного (многоквартирного) дома

Водоснабжение и канализацию многоэтажных (многоквартирных) домов по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на водоснабжение многоэтажного дома, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

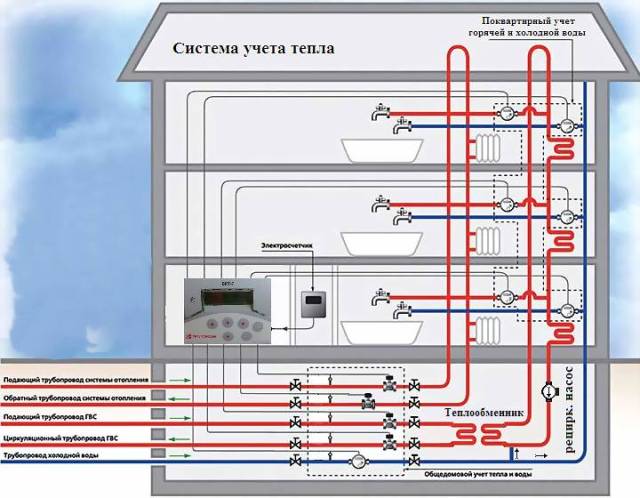

Обеспечить водой строение с большой этажностью очень сложно. Ведь дом состоит из множества квартир с отдельными санузлами и сантехническими приборами. Иными словами схемы водоснабжения в многоквартирных домах – это некий комплекс с отдельными разводками труб, регуляторов давления, фильтрами и учетным оборудованием.

Чаще всего жители многоэтажек пользуются водой центрального водоснабжения. С помощью водопровода она подается в отдельные сантехнические приборы под определенным давлением. Зачастую вода проходит очистку с помощью хлорирования.

Нормативные требования

Проектирование и расчет системы водоснабжения многоквартирного дома выполняется в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012. Этот же документ регламентирует сооружение внутренней канализации зданий. Для удобства читателя мы выделим наиболее важные пункты свода правил.

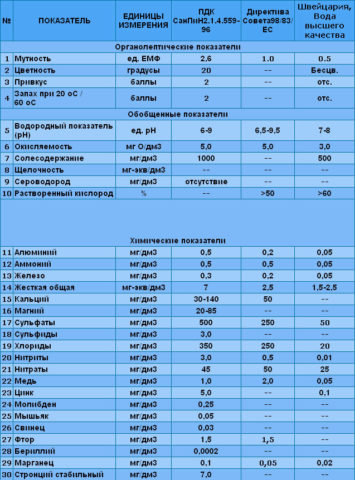

Качество воды

- Состав и качество питьевой воды (или воды в хозяйственно-питьевом водопроводе) должно соответствовать гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и 2.1.4.2496;

- Горячая вода в точках ее разбора должна иметь температуру от 60 до 75 градусов при любой схеме ее приготовления.

Устройство водопровода

- Для системы ГВС предпочтительно приготовление воды в теплообменниках закрытой системы теплоснабжения или локальных водонагревателях (бойлерах, газовых колонках, солнечных коллекторах и т.д.). Подача воды непосредственно из теплосети допустима, но нежелательна;

Справка: не менее 80% эксплуатирующегося жилого фонда в нашей стране — здания советской постройки. Абсолютное большинство этих зданий проектировалось и строилось с открытой схемой теплоснабжения (то есть с отбором воды из теплотрассы). Именно поэтому в дальнейшем мы заострим свое внимание именно на этой схеме.

- Допускается объединение противопожарного водопровода с хозяйственно-питьевым;

- В зависимости от местных условий водоснабжения внутренний водопровод может использовать аккумулирующие и регулирующие емкости;

- При большом расстоянии между тепловым пунктом и дальними точками водоразбора в здании в системе ГВС следует предусмотреть непрерывную циркуляцию воды. Она необходима для поддержания нормативных значений температуры на водоразборной арматуре;

- Полотенцесушители в ванных и душевых подключаются к подающим трубам системы ГВС (в домах с тупиковым горячим водоснабжением — к подводкам, с циркуляционным — к стоякам). Подключение к циркуляционным (обратным) стоякам ГВС допускается при условии монтажа перед прибором байпаса и запорной арматуры;

Кстати: СП допускает установку электрических полотенцесушителей вместо водяных. Они представляют собой прекрасную альтернативу водяным сушилкам в тупиковой системе, нагревающимся в общей сложности на 2-3 часа в день. Электрический полотенцесушитель среднего размера потребляет всего 40-80 ватт.

- В циркуляционной системе ГВС стояки объединяются в группы от 2 до 7 единиц с прокладкой перемычек под потолком квартир верхнего этажа или по чердаку;

Примечание автора: установка перемычек на холодном чердаке, даже с учетом их теплоизоляции — исключительно скверная идея. При остановке циркуляции и уличной температуре -30 и ниже, вода в перемычках замерзает в течение часа.

- К циркуляционным (обратным) стоякам ГВС нельзя подключать водоразборную арматуру;

- Трубопроводы ГВС нуждаются в теплоизоляции. Исключение — подводки к отдельным приборам;

- Трубопроводы ХВС, проложенные в шахтах или влажных помещениях, тоже изолируются, но уже для защиты от образования на их поверхности конденсата;

- Давление воды в любой точке ее разбора, не может быть ниже предусмотренного производителями сантехоборудования (в отсутствие таких данных — 2 кгс/см2) и выше 4,5 атмосфер. Если малоэтажный дом возводится в районе с многоэтажной застройкой, допустимо повышение давления до 6 кгс/см2;

Полезно: смесители, арматура бачков и бытовая техника (водонагреватели, стиралки, посудомоечные машины) обычно рассчитаны на работу в диапазоне давлений 0,3-6 кгс/см2. Именно 0,3 атмосферы можно считать практическим минимумом давления воды.

- В многоэтажных зданиях допустимо увеличение давления во внутреннем водопроводе свыше 6 атмосфер с обязательной установкой на вводах в квартиры редукторов давления.

Кстати: то же самое относится к малоэтажным зданиям, возведенным на местности с неровным рельефом. В частности, редуктор установлен на вводе воды в доме автора статьи: дом стоит в нижней части длинного застроенного склона, поэтому давление в магистральном водопроводе превышает 7 кгс/см2.

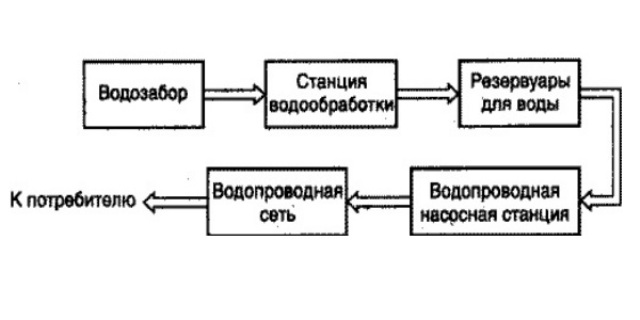

Состав системы центрального водоснабжения

Централизованные схемы водоснабжения в многоэтажных домах состоят из распределительной сети, водозаборных сооружений и очистительных станций. Прежде чем попасть в квартиру, вода проходит долгий путь от насосной станции к водоему. Только после очистки и обеззараживания вода направляется в распределительную сеть. С помощью последней вода подается к приборам и оборудованию. Трубы центральной схемы горячего водоснабжения многоэтажного дома могут быть выполнены из меди, металлопластика и стали.

Последний вид материала практически не используется в современных постройках.

Типы схем водоснабжения

Система водоснабжения бывает трех типов:

- коллекторная;

- последовательная;

- комбинированная (смешанная).

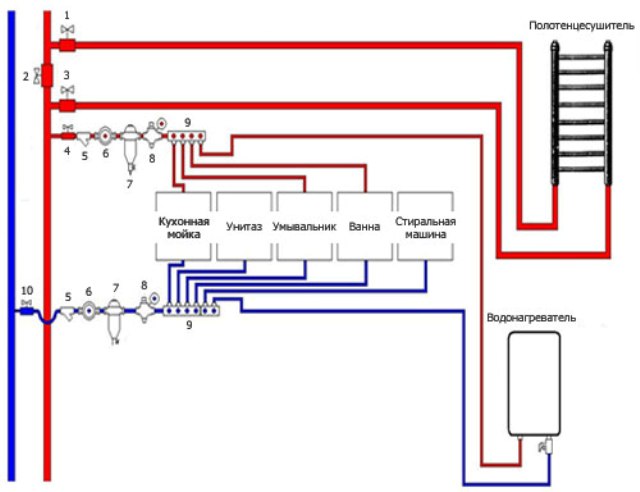

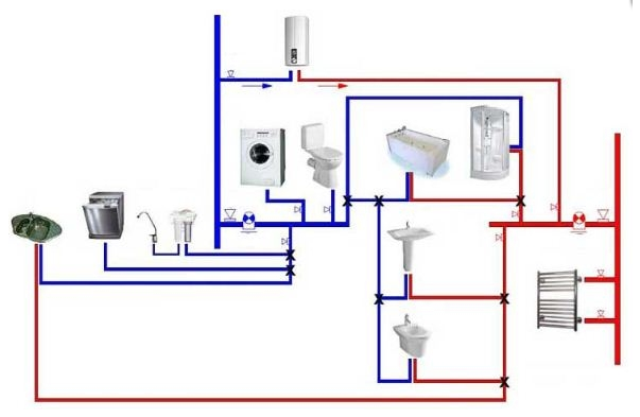

В последнее время, когда в квартирах все чаще встречается большое количество сантехнического оборудования, используют коллекторную схему разводки. Она является оптимальным вариантом нормального функционирования всех приборов. Схема горячего водоснабжения коллекторного типа исключает перепады давления в разных точках подключения. Это является главным преимуществом данной системы.

Если рассматривать схему более подробно, то можно сделать вывод, что никаких проблем с использованием сантехнического оборудования по назначению в одно и то же время не будет. Суть подключения такова, что каждый отдельный потребитель воды соединяется с коллекторами стояка холодного и горячего водоснабжения изолированно. Трубы не имеют множества разветвлений, поэтому вероятность протечки очень мала. Такие схемы водоснабжения в многоэтажных домах просты в обслуживании, однако стоимость оборудования достаточно высокая.

По мнению специалистов, коллекторная схема горячего водоснабжения требует установки более сложной установки сантехнических приборов. Однако эти отрицательные стороны не столь критичны, особенно если учесть тот факт, что у коллекторной схемы есть множество достоинств, к примеру – скрытый монтаж труб и учет индивидуальных особенностей оборудования.

Последовательная схема горячего водоснабжения многоэтажного дома – это самый простой способ разводки. Такая система проверена временем, она вводилась в эксплуатацию еще во времена СССР. Суть ее устройства в том, что трубопровод холодного и горячего водоснабжения проводят параллельно друг другу. Инженеры советуют использовать данную систему в квартирах с одни санузлом и небольшим количеством сантехнического оборудования.

В народе такую схему горячего водоснабжения многоэтажного дома называют тройниковой. То есть от главных магистралей идут разветвления, которые соединяются друг с другом тройниками. Несмотря на простоту монтажа и экономию расходного материала, данная схема имеет несколько основных недостатков:

- В случае протечке трудно искать поврежденные участки.

- Невозможность подачи воды к отдельному сантехническому прибору.

- Трудность доступа к трубам в случае поломки.

Горячее водоснабжение многоквартирного дома. Схема

Разводки труб делятся на два типа: к стояку горячего и холодного водоснабжения. Кратко их называют ХВС и ГВС. Особого внимания заслуживает система горячего водоснабжения многоквартирного дома. Схема сетей ГВС состоит из двух типов проводок – нижней и верхней. Чтобы сохранить высокую температуру в трубопроводе часто используют закольцованные проводки.

Гравитационный напор заставляетводу циркулировать в кольце, несмотря на отсутствие водоразбора. В стояке она охлаждается и попадает в нагреватель. Вода с большей температурой подается в трубы. Так и происходит непрерывная циркуляция теплоносителя.

Тупиковые магистрали также не редкость, но чаще всего их можно встретить в хозяйственных помещениях промышленных объектов и в небольших жилых зданиях с малой этажностью. Если отбор воды планируется непостоянно, то применяют циркуляционный трубопровод. Инженеры советуют использовать горячее водоснабжение в многоквартирных домах (схема была рассмотрена выше) с этажностью не более 4.Трубопровод с тупиковым стоякомтакже встречается в общежитиях, санаториях и гостиницах. Трубы тупиковой сети обладают меньшей металлоемкостью, поэтому остывают быстрее.

Сети ГВС в своем составе имеют горизонтальный магистральный трубопровод и распределительные стояки. Последние обеспечивают разводки труб по отдельным объекта – квартирам. ГВС монтируют в максимальной близости к сантехническому оборудованию.

Для построек с большой протяженностью магистральных труб используют схемы с циркуляционным и закольцованным по дающим трубопроводами. Обязательным условием является установка насоса для поддержания циркуляции и постоянного водообмена.

Современные строители и инженеры все чаще прибегают к использованию двухтрубных систем ГВС. Принцип работы заключается в том, что насос забирает воду из обратной магистрали и подает ее в нагреватель.Такой трубопровод обладает большей металлоемкостью и считается наиболее надежным для потребителей.

Особенности проектирования и эксплуатации систем водоснабжения и канализации высотных жилых зданий

Современные высотные здания — это либо точечная застройка, либо развитый стилобат с несколькими башнями. Высотные здания зонируются по вертикали — делятся на зоны определенной высоты, разделенные техническими этажами. На технических этажах производится разводка магистралей сетей водоснабжения и прокладка сборных сетей канализации.

Наличие технических этажей — оптимальный вариант для эксплуатации, но, как правило, инвесторы стараются обходится без них. Высота зоны определяется значением допустимого гидростатического давления в нижних приборах или других элементах систем, а также возможностью размещения оборудования и коммуникаций на технических этажах. Зона инженерного оборудования, как правило, совпадает с границами пожарного отсека по высоте.

Водоснабжение

В зависимости от архитектурно-планировочных решенийприменяются следующие варианты устройства систем водоснабжения:

- устройство ИТП с повысительными насосными станциями и теплообменниками горячего водоснабжения для каждой высотной зоны (пожарного отсека) при одиночном здании;

- устройство ИТП с одной группой теплообменников горячего водоснабжения и повысительными насосными станциями холодного и горячего водоснабжения под каждым или группой корпусов для каждой высотной зоны (пожарного отсека) в случае развитого комплекса со стилобатной частью. Данная схема успешно была реализована на объектах «Алые Паруса», «Воробьевы горы» и «Триумф-Палас». В этих развитых по горизонтали и по высоте комплексах прокладка магистралей от ИТП к зданиям предусматривается в выделенных технических коридорах, совместно с другими трубопроводами (рис. 6.4, 6.5).

Прокладка магистралей в техническом коридоре

Установка компенсаторов в техническом коридоре

Установка электробойлеров под корпусами

В ИТП или под корпусами, как правило, также устанавливаются емкостные электробойлеры, обеспечивающие бесперебойное горячее водоснабжение при плановых отключениях в теплосети. Емкость бойлеров подбирается исходя из обеспечения 1,5-часового максимально часового расхода горячего водоснабжения при 8-часовом периоде нагрева воды (рис. 6.6). Существует два принципиально разных подхода к проектированию систем водоснабжения высотных зданий.

При этом насосные станции располагаются в ИТП и на нижних уровнях исходя из удобства эксплуатации. По результатам состоявшихся в ряд стран поездок, инициированных Правительством Москвы, по обмену опытом высотного строительства выявлено основное конструктивное решение этих систем с расположением промежуточных баков и перекачивающих насосов на техниче ских этажах.

Это решение соответствует положениям принятых в этих странах норм об устройстве через каждые 12–15 этажей так называемых зон безопасности, где люди могут переждать пожар в специально отведенных местах. Отсюда и расположение оборудования водоснабжения на этих же этажах.

Все баки приняты двухсекционные, для возможности очистки и ремонта без остановки водоснабжения.За рубежом, особенно в Азии, снабжение водой зон здания по вертикали осуществляется путем последовательной подачи воды в баки, устанавливаемые на технических этажах. При этом нижний насос подает воду в бак на среднем техническом этаже, из этого бака другой насос подает воду в бак на следующем этаже и т. д. Из баков вода поступает самотеком вниз, обеспечивая водой нижележащие этажи. Баки, как правило, двухсекционные. Когда нужно провести дезобработку и очистку секции бака, водоснабжение осуществляется из второй секции. Для каждой зоны были организованы закрытые системы, тем более что современное насосное оборудование для водоснабжения (не специальные насосы) позволяет поддерживать давление до 400 м вод. ст.

Основные недостатки применения данной схемы в высотном жилищном строительстве в условиях России состоят в том, что система открытая, затратная по количеству оборудования и занимаемым площадям. Сейчас практически ни в одном высотном здании нет промежуточных технических этажей в чистом виде. Тем не менее принятые изначально решения об установке всего инженерного оборудования внизу зданий оказались правильными с точки зрения эксплуатации и устранения нежелательных шумов и вибраций в помещениях квартир, которые неизбежны в схеме с расположением насосов на технических этажах.

Для сравнения на примере одного и того же здания приведена схема водоснабжения, используемая при проектировании высотных жилых комплексов Москвы. Нетрудно убедиться, что при установке насосов с частотным регулированием данная схема более проста и экономична.

Установка насосов в одном помещении с оборудованием систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения намного удобнее при эксплуатации. В элитных и коммерческих высотных зданиях стояки системы водоснабжения прокладываются в нише лестнично-лифтового холла, откуда обеспечивается ввод в квартиру трубопроводов горячей и холодной воды (рис. 6.8).

Такое расположение стояков вызвано тем, что в высотных жилых комплексах квартиры относятся, как правило, к элитному классу, поэтому в случае аварии по вине службы эксплуатации сумма возмещения ущерба может достигать 80–120 тыс. долл. США. В случае использования вертикальных систем горячего водоснабжения при аварии в отдельной квартире необходимо отключение всей зоны.

В муниципальном жилье для ликвидации аварии можно вскрыть квартиру в присутствии сотрудников милиции, но в жилье, относящемуся к элитному классу, зачастую это невозможно. В практике службы эксплуатации был случай, когда в летнее время хозяева квартиры, в которой произошла авария, были в отпуске, в квартиру не было доступа, что не позволяло устранить последствия аварии. В результате водоснабжение всей зоны было отключено, и два месяца служба эксплуатации разносила по квартирам воду вручную.

Устройство поэтажных подключений квартир к системам

холодного и горячего водоснабжения

Система водоснабжения оснащена счетчиками горячей и холодной воды, которые вместе с фильтрами, регуляторами давления и обратными клапанами установлены в этой же нише на каждом этаже здания. Обеспечение расчетного расхода воды по циркуляционным стоякам обеспечивается при помощи регуляторов. Одна из возможных схем горячего водоснабжения зоны здания представлена на рис. 6.9.

В системе водоснабжения у потребителя должно быть обеспечено избыточное давление не менее 7 м вод. ст., но по техническим условиям оборудования, которое сейчас ставится в большинстве элитных квартир, требуемый (располагаемый) напор на входе в квартиру должен быть не менее 25 м вод. ст. Из этих соображений и исходя из геометрической высоты зон подбираются повысительные насосные установки.

Чтобы давление не превышало расчетного, для приборов на каждом этаже на группу квартир предусматривается установка ограничительных регуляторов давления на 40 м вод. ст. Эти же самые регуляторы давления позволяют обеспечить нормальное функционирование термосмесительных установок (смесители с термозадатчиками), которые могут нормально работать при разности давлений между горячей и холодной водой не более 6 м вод. ст.

На вводе в квартиру систем холодного и горячего водоснабжения установлены обратные клапаны, поскольку служба эксплуатации столкнулась с проблемой перетока воды из холодной в горячую магистрали. Это связано с установкой в квартирах оборудования, которое при неправильной эксплуатации подмешивает воду по всей зоне.

Например, душевые кабины с электронным управлением имеют два режима выключения — «stop» и «off». В этих кабинах стоят два электромагнитных вентиля на смесителе и один вентиль на расходе. Если человек нажимает кнопку «stop», закрываются все три вентиля, если кнопку «off» — закрывается только один разборный смеситель, и вода через душевые кабины подмешивается по всей зоне. Похожие проблемы возникают и при эксплуатации некоторых моделей биде.Ввод в квартиры выполняется в пространстве подшивного потолка трубопроводами из сшитого полиэтилена, не имеющими на всем протяжении до ввода в квартиру никаких фитингов. Учитывая температурный режим трубопроводов, могут быть использованы без ограничений трубы из сшитого полиэтилена PEX-a, РEX-b, РEX-с, а также PE-RT, имеющие соответствующий сертификат для применения в системах водоснабжения.

Квартирные холлы рассматриваемых комплексов по чистоте приравниваются к офисным помещениям, и для их мытья требуется достаточно большой расход воды — 2,8 л/м2. В подобных высотныхзданиях вручную доставлять такое количество воды на все этажи очень сложно. Поэтому в помещениях перед мусоропроводом устанавливаются смесители и трапы, позволяющие набрать воду для мытья пола и слить ее после использования.

Особенности канализационной системы в многоквартирном доме

На фото можно увидеть, как выглядит схема канализации в высотном жилом здании. Чтобы она функционировала бесперебойно, нужна ее периодическая очистка. Даже при правильном расчете уклона трубы нет гарантии, что стоки будут беспрепятственно попадать в стояк. Причина появления засоров кроется в наличии в канализационных стоках загрязнений, препятствующих хорошей проходимости.

Профилактика (чистка) канализационной системы необходима. Проводить ее следует в местах, где сантехнические приборы подсоединены к трубе через отверстия, имеющиеся в них. Также необходим поддерживающий ремонт на продолжительных участках, а на коротких прогонах его не выполняют.

Оптимальный уклон труб не применяют к бытовым приборам, которые оснащены насосами, выводящими отработанную жидкость под давлением. Правила пользования канализацией в многоквартирном доме предполагают наличие гидрозатвора или водяной пробки. Благодаря такому конструкционному решению канализационные газы не могут проникнуть в жилые помещения. Сифон, в котором образуется водяная пробка, изготавливают изогнутой формы. В нем находится вода и стоки, перекрывающие полностью трубу по диаметру.

Ремонт и чистка канализации: нормы и правила

Современная канализация в многоквартирном жилом доме должна быть в первую очередь удобной в эксплуатации и безопасной. Помимо внутренней сети она имеет наружную часть, представляющую собой коллекторы, которые объединяют в единую систему несколько стояков и выводят сточные воды за пределы строения. Кроме этого снаружи находятся колодцы, собирающие нечистоты с нескольких соседних домов.

Для многоквартирного дома наружной канализацией является городская централизованная сеть (подробнее: «Как устроена канализация в городе — центральная канализация на примерах «). Поскольку канализационная система считается неотъемлемым элементом современной комфортной жизни ее необходимо постоянно ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии.

В конце прошлого века при создании канализации в домах использовались чугунные изделия. Их основным достоинством была крепость, но и недостатков хватало. Поскольку они имели значительный вес, их монтаж был сложным. Кроме того шершавая внутренняя поверхность способствует оседанию на ней всевозможных твердых фракций и жиров. Поскольку чугунные трубы склонны к частым засорам, срок их службы меньше, чем у современных сантехнических изделий.

Чистка от засоров бывает:

- химической;

- механической.

В первом случае она выполняется при помощи специальных средств, разлагающих жиры. Состав следует вылить в систему и через определенное время промыть горячей водой. Механическую чистку делают с помощью проволочного стека – его помещают внутрь трубы и тем самым разрушают скопившиеся отложения. Затем систему также промывают горячей водой. Иногда для прочистки от засора достаточно воспользоваться вантузом.

Устройство центральной канализации в квартире

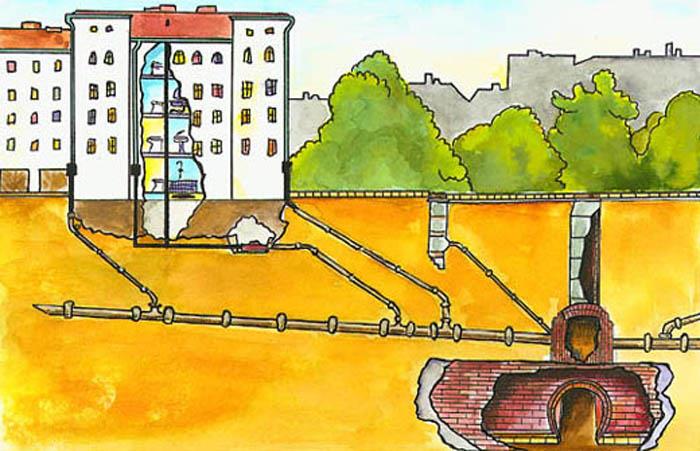

Для понимания того, как устроена центральная канализация в многоэтажном доме, рассмотрим ее основные части. Принципы ее выполнения соблюдаются и для частного строительства. Схема устройства является типовой для подавляющего большинства городских домов.

Устройство городской канализации

Все сантехнические приборы в наших квартирах через систему труб подсоединяются в вертикальную трубу – стояк. Он, как правило, расположен в нише стены туалетной комнаты. Обычно в наших квартирах кухня, ванная и туалет расположены рядом. Это позволяет выполнить единую разводку для всех приборов. При этом разводка канализационных труб будет иметь минимальную протяжённость, что важно для канализационной самотечной системы.

Стоки со всех квартир, находящихся друг над другом имеют подключение в общий стояк. На крыше он заканчивается вытяжной трубой (флюгаркой). Снизу стояк переходит в горизонтальный (с наклоном) общедомовой коллектор. По нему вода из стояка самотеком попадает в сточный колодец. Их люки мы можем увидеть на улицах города.

В них канализационная жидкость собирается в системы труб городской канализации. В конечном итоге все городские стоки попадают в колодец общегородских очистных сооружений.

Раньше почти все трубы этой системы были чугунными. Их замена и чистка были трудоемкими работами. Теперь они выполняются из пластмассы и композитных материалов. Они легче, быстрее монтируются, реже засоряются, их замена и подключение (врезка) не вызывает трудностей.

При необходимости засоры системы устраняются механическими (ручными) или химическими методами.

Устройство канализации в квартире

Все трубы, которыми выполнена разводка системы в квартире, имеют диаметры 40-50 мм и 85-100 мм. Последние используются для подключения унитазов и биде. Трубы меньшего диаметра имеют подключение через переходники. Стояк же имеет крестовину для подключения двух труб диаметром 50 мм и одного 100 мм. Это позволяет выполнить три ветки подключения: кухни, ванной и туалета.

В квартирах большой площади возможно подключение к двум стоякам. Так как система самотечная, то трубы должны быть смонтированы с нужным уклоном. Современные нормы строительства (СНиП 2.04.01-85*) устанавливают минимальный уклон, который должен составлять:

- 3% (3 см на погонный метр их длинны) при их диаметре до 50 мм;

- 2% при диаметре труб 85-100 мм.

Нормы устанавливают также и максимальное значение уклона – 15%.

Теперь, зная значения уклона, можно спроектировать расположение сантехнических приборов и высотную отметку их подключения. Для устройств, оснащенных механизмом принудительного слива (стиральные, посудомоечные машины и т.п.), эта отметка не важна.

А вот, скажем, для душевой кабины, врезка в стояк которой расположена на расстоянии 4 м (по линии труб), требует подъема на 3*4=12 см. Его можно достичь использованием поддона. Высота ванной регулируется ее ножками. Раковина, благодаря своей конструкции, позволяет подключиться на любой высоте. При этом стоит учитывать, что некоторые приборы должны быть укомплектованы гидрозатворами (сифонами), что также влияет на высотную отметку при их установке.

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Водоснабжение и канализацию многоэтажных (многоквартирных) домов по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на водоснабжение многоэтажного дома, позвоните по телефону: . Отправить письменную заявку Вы можете на email или через форму заказа .

Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:

Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Источник: www.air-ventilation.ru

Как мы дошли до жизни такой: микрорайоны

От Камчатки до Калининграда – Россия поросла бетонными коробками. Одинаковые типовые панельки, заставленные машинами пустыри, разбитые дороги. Новые микрорайоны не намного лучше. Такие же одинаковые многоэтажки, такие же убогие дворы, дороги, пустыри, пивнушки на первых этажах, засранные подъезды и примитивные детские площадки.

Наши города теряют идентичность, в погоне за дешевыми квадратными метрами мы создаем огромное чудовище, которое разлеглось по необъятным просторам родины. Но как так получилось? Почему мы строим такие дома? Почему единственный вариант купить квартиру для молодой семьи – это бетонный мешок в ипотеку в очередном муравейнике? А можно ли жить иначе?

Давайте попробуем разобраться.

Я подготовил серию постов о том, как менялось представление о массовом жилье в 20 веке и почему в 21 веке мы продолжаем строить говно. Всего будет 5 частей:

1. Микрорайоны

2. Индустриальное домостроение

3. Хрущевки

4. Развилка, почему Европа и США начали сносить свои панельки, а мы продолжили их строить

5. Почему до сих пор наши города обрастают муравейниками и что с этим делать

Сегодня собственно мы посмотрим, как вообще родилось понятие микрорайона и кто в этом виноват.

Начать я бы хотел с XIX века. Почему? Именно к этому времени относится почти вся сохранившаяся жилая застройка, которую мы называем исторической или дореволюционной. Дореволюционное сегодня считается довольно комфортным не только у нас, но и в других странах Европы. Высокие потолки, богатые интерьеры и фасады доходных домов. Сегодня так не строят!

Чего только стоят толстенные кирпичные стены и оконные проемы, где можно разлечься на подоконнике, любуясь видами. Эти дома являются украшением городов, мы часто пытаемся подражать им, строя что-то новое, но с отсылкой к классическим архитектурным стилям. Но тогда, 100 лет назад, на рубеже веков, подобная застройка считалась не такой уж и хорошей.

И если мы почитаем критиков тех лет, то увидим, что происходили примерно такие же процессы, что и сегодня. Что из себя представляла массовая застройка в конце XIX века? Развитие промышленности и рост городского населения вели к тому, что кварталы становились очень плотными. Застройщик пытался максимально заполнить участок.

Вдобавок интенсивная застройка территорий была выгодна владельцам земельных участков, которые в таких случаях соглашались бесплатно отдавать землю под застройку улиц. В конце XIX века Берлинский строительный регулятив узаконил строительство многоэтажных жилых домов с очень небольшими внутренними дворами, так называемых арендных казарм.

Во Франции нормы обязывали делать дворик 30 квадратных метров, а если туда выходили только технические помещения, то можно было сделать всего 8! Да, алчность застройщиков привела к появлению дворов-колодцев, лишенных воздуха и света. Подобная застройка встречается везде, от США до Питера, и конечно, была распространена и в Европе. Дворы тогда не несли рекреационной функции, туда выходили в основном помещения для прислуги, черные лестницы и технические помещения. Само же пространство дворов использовали для хранения угля и дров, складирования мусора. В общем, картина была безрадостная.

Вот типичный дворик в европейской застройке конца 19 века в Каире. Здесь до сих пор только черные лестницы и коммуникации.

Ну или Питер, тут места побольше, но смысл тот же.

В книгах можно найти какие-то романтические рассуждения, что дворы-колодцы появились для защиты от сильного ветра, но это глупости. Вопрос исключительно в деньгах – надо было максимально плотно застроить участок! Доходило до того, что до 90% участка застраивалось!

Выйти из кризиса было сложно. Сама по себе квартальная застройка подразумевает очень плотное строительство. Что такое квартал? Это участок, ограниченный улицами и поделенный на более мелкие участки, которые принадлежали разным застройщикам. Собственно, планировочной единицей выступал строительный участок, а не квартал.

Каждый собственник стремился максимально эффективно застроить свой небольшой участок. Поэтому дома строили вплотную друг к другу.

Это сегодня такие дома можно реконструировать, установить туда современные системы вентиляции, кондиционирования, сделать нормальные перекрытия, а 100 лет назад жить в них было не очень комфортно. И те, у кого была возможность, просто уезжали из города. Богатые люди предпочитали жить не в квартирах в центре города, а строили себе виллы на окраинах. Сегодня эти районы оказались в центрах, но тогда это был пригород. И почти в любом европейском городе вы найдете райончик с роскошными старыми виллами.

Но не только богатых представителей буржуазии уже не устраивали условия жизни в «домах-казармах» в центре, требования людей среднего достатка к жилищному комфорту тоже повысились. Однако основная масса архитекторов-практиков, боясь потерять доход, получаемый от застройщиков, продолжала идти у них на поводу и уплотнять застройку.

Только к середине 1920-х годов в Европе на арену выходят архитекторы-антагонисты существующей застройки, предлагающие противоположные градостроительные доктрины – Вальтер Гропиус, Ле Корбюзье и Андрэ Люрса. Их доктрины основываются на доводах медицины тех лет, которая начинает списывать многие болезни на недостаток света и плохое проветривание.

Понятие «свежего воздуха» массово появляется как раз на рубеже XIX-XX веков. До этого никто особо не парился над свежестью воздуха и недостатком солнечного света. Во Франции в 20-х годах появляются первые научно обоснованные заключения о зависимости заболеваемости и смертности от плотности населения. Врачи пришли к выводу, что сама по себе плотность населения еще решающего значения не имеет, а вот благоприятная аэрация и инсоляция, а также экстенсивная плотность заселения квартир имеют решающее значение для здоровья людей. Тем самым была открыта дорога многоэтажным жилым домам башенного типа при условии их размещения на больших расстояниях один от другого.

В 20-х годах врачи так запугали народ, что архитекторы начинают располагать дома не по красным линиям улиц, а по свету! Инсоляция становится важным критерием качества жилья. Забегая вперед, скажу, что одни из самых строгих норм по инсоляции будут потом в СССР и России. Это в США можно было строить дом с квартирами, в которые никогда не будет попадать свет. А у нас такое было невозможно, до недавнего времени.

Но вернемся в Европу. Итак, убедившись в том, что плотная застройка – это не только некомфортно, но и опасно для здоровья, в 1925 году в Германии вводят новые строительные правила — «Берлинский строительный регулятив», определяющий интенсивность застройки, а именно абсолютную высоту и этажность зданий, а также допустимую площадь и глубину застройки.

Немцы ввели так называемый «коэффициент использования участка», который устанавливался для каждого типа застройки. Застройщикам наступили на хвост. Теперь уже нельзя было делать дворы-колодцы! Вслед за Германией подобные правила введут и другие страны Европы.

Нововведения довольно сильно повлияли на жилую застройку европейских городов 20-х годов. Например, строгие правила запрещали застраивать глубинную часть квартала! Появился двор! Да, друзья, двор в том виде, в котором мы его знаем, двор как место отдыха и сад появился как раз в 20-х годах.

Так как теперь нельзя было застроить весь участок, у зданий начал появляться второй фасад со стороны двора. Раньше ему не придавали значения, декорируя только главный фасад. На снимке многоквартирного жилого дома, построенного в Вене по проекту Иозефа Франка в конце 20-х годов, отчетливо видно, как двор превращается во внутриквартальное пространство.

Кстати, как покажет время, именно такой формат застройки станет оптимальным. Сегодня в США и Европе делают именно такие дома. Небольшие дома, двор без машин, небольшой размер квартала.

Но замкнутые хварталы, хоть и с дворами все равно кажутся полумерой. Архитекторы начинают эксперементировать, кварталы разрываются. Тогда же рождается понятие «строчной застройки», когда стандартные корпуса домов ставятся параллельными рядами один за другим.

Таким образом, во-первых, квартиры получали максимум солнечного света и воздуха, а во-вторых, это позволяло поставить жилищное строительство на конвейер. Одним из проповедников такой застройки был Вальтер Гропиус, основатель школы «Баухаус». Впервые этот прием он применил в поселке Даммершток близ Карлсруэ, затем в еще одном поселке Дессау-Тертен а в 1929 году – в большом жилом комплексе Сименсштадт на окраине Берлина. Проект в Сименсштадте – прообраз небольших экономичных квартир, которые станут основным направлением массового жилищного строительства в последующие десятилетия. По сути это были первые примеры микрорайонов, но уже тогда они выглядели ужасно уныло.

На плане это выглядело так. Червяки одинаковых коробок.

Уже тогда было видно, насколько унылой получается застройка

В Америке понятие микрорайона появляется примерно в то же время, но по другим причинам. Одним из первых в США попытался внедрить схему деления на микрорайоны в некоторых районах Нью-Йорка планировщик Кларенс Артур Перри.

Он утверждал, что границы соседского сообщества должны быть расположены таким образом, чтобы избавить школьников от необходимости по в школу пересекать улицы с оживленным движением. Таким образом центром микрорайона была школа, а численность населения и площадь района напрямую зависели от вместимости школы.

Перри предполагал, что кроме своей основной функции школы будут выполнять и другие общественные функции, в том числе по налаживанию коммуникативных связей внутри поселения. Линии пешеходных маршрутов полностью исключали пересечение с оживленными трассами и компактно связывали жилые дома с общественными зданиями и остановками городского транспорта. Идеальная схема городского микрорайона по Кларенсу Перри выглядела так: район на 5-6 тысяч жителей при односемейном заселении домов, в центре — школа и общественные здания, на углах — магазины. Радиус обслуживания — 800 метров.

Во Франции ломать старую архитектурную школу выходит Ле Корбюзье. Про него надо поговорить отдельно. Сегодня я часто встречаю мнение, что Корбюзье чуть ли не исчадье ада, что он придумал все плохое, что есть в городах, что он родил бетонные коробки, в которых сегодня живет вся Россия. И тут мне кажется, что Ле Корбюзье излишне демонизируют.

Безусловно, он один из самых значимых архитекторов начала XX века. Но что касается концепции новых городов, то он был один из многих. Еще раз, в этой статье я не зря перепрыгиваю из России в Европу и обратно. Я хочу показать читателю, что подобные процессы происходили во всем мире, и в каждой стране были свои лидеры.

Особенность Корбюзье была в том, что он не только проектировал, но и отлично писал! Это большая редкость, когда человек может не только создать что-то гениальное, но и рассказать об этом миру, донести свои идеи. Корбюзье умел писать и делал это отлично.

Как и другие архитекторы, Корбюзье искал выход из кризиса, с которым столкнулись города в начале XX века.

«Большой город управляет всем: миром, войной и работой. Большие города – это духовные мастерские, где создаются лучшие произведения вселенной».

Конечно, все это старое наследие не только мешало построению нового дивного мира. Корбюзье искал выход из кризиса в коренной реконструкции города. И он создает один из самых скандальных своих проектов – «план Вуазена».

Что это такое? Посмотрите на картинки, это же наши с вами любимые спальнички! Корбюзье предлагает увеличить плотность населения, в некоторых моментах почти в 10 раз. При этом решительно снизить плотность застройки. Это позволяло между башнями сделать парки, сады и бульвары.

Принести «деревню в город», а не наоборот.

Итак, 1922 год, и Корбюзье представляет план Вуазена. Да, по плану надо было снести Париж, но не надо хвататься за голову. Никто Париж сносить не собирался, сам автор рассматривал свой проект как лабораторную работу для раскрытия теоретических концепций. Мы же не удивляемся, когда на подиуме во время модных показов видим моделей в невероятных и провокационных костюмах. Так и в архитектуре, от концепции до реализации бывает пропасть, и не всегда эту пропасть преодолевают.

Согласно плану Корбюзье, любой город должен быть строго поделен на зоны согласно основным функциям — производство, жилье, отдых и транспортная инфраструктура. Француз считал XX век машинным столетием, а значит и архитектура и градостроительство должны подстраиваться под нужды машин. Поэтому и за финансовой поддержкой проекта архитектор обратился к автопроизводителям. «Пежо» и «Ситроен» Корбюзье отказали, а вот компания «Вуазен» согласилась, поэтому план и получил ее имя.

Старые кварталы на правом берегу Сены он предлагал полностью расчистить и на их месте возвести новый район, четко поделенный на жилой и деловой сектор. Район, который представлял бы собой сетку прямоугольных кварталов (350-400 метров в длину). В центре каждого квартала должен был возвышаться 50-этажный небоскреб, а вокруг него практически все пространство должны были занимать широченные автомагистрали, парковки и общественные парки.

Основополагающей частью района должны была стать транспортная артерия шириной в 120 метров. Для комфорта водителей предлагалось построить эстакаду с односторонним движением, чтобы машинам не приходилось стоять на перекрестках. Основная магистраль должна разгрузить Елисейские ноля, которые не могли обеспечить бесперебойное движение больших масс транспорта. Проект Корбюзье во Франции так и не был реализован, и архитектор стал искать понимания в других странах.

В Германии главным представителем этого лагеря был Людвиг Гильберсаймер. Немец предлагал вообще весь город застроить одинаковыми коробками. По проекту Гильберсаймера предполагалась плотность населения 3120 человек на 1 га, включая проезды. Для сравнения плотность в центре Парижа – 300 человек на 1 га, а средняя плотность в любом современном городе не превышает 100 человек на 1 га.

Такая высокая плотность достигалась в том числе и потому, что не было вообще ничего кроме домов и дорог – ни дворов, ни парков, ни бульваров. Ничего. Просто одинаковые дома вместо центра Берлина.

Дома были под 20 этажей, первые 5 этажей предназначались для общественных помещений, верхние этажи жилые. Единственное, что интересно в этом ужасе – это концепция полного разделения людей и машин. Машины передвигались на нижних ярусах, люди же наоборот по тротуарам, которые находились на уровне 5-го этажа.

Осколки подобных идей можно сегодня увидеть, например, в Зеленограде:

Закончилось все это грустно. Посмотрев на эти 20-этажные бесконечные бараки, народ офигел. Модных архитекторов послали куда подальше и подобные идеи дальше бумаги не пошли. В Европе. Как мы знаем, через 100 лет чертежи Гильберсаймера найдут российские застройщики и начнут клепать безумные районы, уже на окраинах наших городов.

Вот что происходило в 1920-х годах в Европе. А что же было в СССР? Да примерно то же самое – отход от плотной квартальной застройки. Правда, в отличие от Европы, у нас на то были немного другие причины. Во-первых, вместе с частной собственностью в плотной квартальной застройке отпала необходимость.

Это когда у тебя 10 собственников участка и каждый строит свой дом, то в застройке происходит конкуренция, город получается разным. А когда все участки принадлежат государству, можно поэкспериментировать и строительной единицей уже становятся совокупности жилых домов, объединенных по определенному планировочному и социальному принципу.

Плотную квартальную застройку критиковали и писатели того времени. Вот как, например, Велимир Хлебников описывал Петербург 100 лет назад:

«Будто красивые» современные города на некотором расстоянии обращаются в ящик с мусором. У улиц нет биения. Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня.

Близкая поверхность похищена неразберихой окон, подробностями водосточных труб, мелкими глупостями узоров, дребеденью, отчего большинство зданий в лесах лучше законченных. Современный доходный дом (искусство прошлецов) растет из замка; но замки стояли особняком, окруженные воздухом, насытив себя пустынником, походя на громкое междометие! А здесь, сплющенные общими стенами, отняв друг от друга кругозор, сдавленные в икру улицы, — чем они стали с их прыгающим узором окон, как строчки чтения в поезде! Не так ли умирают цветы, сжатые в неловкой руке, как эти дома-крысятники (потомки замков)?»

А в рассказе «Мы и дома» он передает представление о том, как будет выглядеть город будущего:

«Город сверху: сверху сейчас он напоминает скребницу, щетку. Это ли будет в городе крылатых жителей? В самом деле, рука времени повернет вверх ось зрения, увлекая за собой и каменное щегольство — прямой угол. На город смотрят сбоку, будут — сверху. Крыша станет главной, ось стоячей.

Потоки летунов и лицо улицы над собой город станет ревновать своими крышами, а не стенами. Крыша, как таковая, нежится в синеве, она далека от грязных туч пыли. Она не желает, подобно мостовой, мести себя метлой из легких, дыхательного горла и нежных глаз; не будет выметать пыль ресницами и смывать со своего тела грязь черную губкой из легкого. Прихорашивайте ваши крыши; уснащайте эти прически узкими булавками. Не на порочных улицах с их грязным желанием иметь человека, как вещь, на своем умывальнике, а на прекрасной и юной крыше будет толпиться люд, носовыми платками приветствуя отплытие облачного чудовища, со словами «до свиданья» и «прощай!» провожая близких».

Забавно, что прошло 100 лет, а мы все также смотрим на города с улиц. Ось зрения так и не повернулась, а каменное щегольство все еще приятно нашему глазу. Но если сегодня мы посмотрим на спутниковые снимки наших городов, то увидим, что некоторые проекты 20-30-х годов как раз делались с расчетом, что воспринимать их будут скорее с воздуха. Например, НИИ Туберкулёза рядом с платформой Яуза — здание 1920-х годов, выполненное в форме Аэроплана.

Или вот еще один пример — здание театра Российской армии, выполненное в форме звезды.

Источник: varlamov.ru

Страх и ненависть спальных районов Почему типовая застройка российских городов превращает их в гетто

За последние полвека в нашей стране произошли колоссальные социальные изменения: миллионы людей переселились из деревень в города, а в самих городах — из бараков и коммуналок в отдельные квартиры многоэтажных домов спальных районов. Как ускоренная урбанизация повлияла на российское общество? Почему массовая типовая застройка уродует города и их пригороды?

Чем опасно разрастание многоэтажных жилых кварталов? Почему в советские времена строились преимущественно пяти- и девятиэтажные дома? Какая высота жилого дома оптимальна для здоровья человека? Об этом «Ленте.ру» рассказал доцент Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ, кандидат архитектуры Виталий Стадников.

Россия районов и кварталов

«Лента.ру»: Правда ли, что подавляющее большинство населения современной России живет в типовых многоэтажках?

Виталий Стадников: Да, это так. Примерно три четверти городского населения нашей страны проживает именно в многоэтажных многоквартирных домах. Учитывая, что на города приходится около 80 процентов всего населения России, то такой тип жилья действительно для россиян является основным. В этом мы отличаемся от большинства других стран мира.

Почему так получилось?

Это сложилось еще при Хрущеве, взявшем курс на быстрое массовое строительство жилья для населения. С одной стороны, программа была очень успешной, поскольку никогда до этого в истории нашей страны в такой короткий срок (20-30 лет) не происходило столь массового переселения людей в индивидуальное жилье. В то же время это привело к чудовищным последствиям в отношении качества сформированной городской среды и, соответственно, к тяжелым социальным последствиям.

У нас до сих пор господствует устаревшее представление о жилье как об убежище, а под качеством жилой среды подразумевается своя квартира с собственным холодильником и унитазом, за дверями которой можно плевать и мусорить. Но сегодня жилье должно быть полноценным элементом городской среды, от которой теперь в значительной степени зависит качество жизни людей.

Качество самой городской среды от чего зависит?

От морфологии городской застройки: индивидуальные жилые дома, таунхаусы (малоэтажные жилые дома на несколько квартир — прим. «Ленты.ру»), среднеэтажная плотная застройка дореволюционного типа, квартальная застройка 1950-х годов и застройка многоэтажными микрорайонами. Но именно микрорайонный морфотип застройки и доминирует в современной России: от пятиэтажных «хрущевок» до 17-24-этажных высотных муравейников, которыми застроены окраины Москвы, Петербурга и других крупных городов.

Москва. Спальный район

Фото: Олег Никишин / «Коммерсантъ»

Почему эти районы называют спальными?

Потому что массовая многоэтажная застройка, вмещающая в себя основную долю населения, предназначена только для жилья и ни для чего другого. Выйдя из дома, обитатель спального района стремится поскорее вырваться оттуда — либо в центр на работу, либо в ближайший торгово-развлекательный центр. Отсюда пресловутая маятниковая миграция и пробки на дорогах.

Хрущевки и брежневки

Действительно ли идея массовой типовой застройки городов при Хрущеве была позаимствована с Запада?

Конечно. Концепция поточно-массовой застройки возникла еще в 1930-х годах в странах Западной Европы — в Германии, Нидерландах и Франции. Правда, повсеместное распространение на Западе она получила только после Второй мировой войны, на рубеже 1940-1950-х годов. Например, в той же Франции в это время панельными домами были застроены многие города. Но уже в конце 1960-х и начале 1970-х годов эти районы стали постепенно сносить — власти европейских стран быстро поняли, что в долгосрочном плане панельная застройка порождает огромные проблемы.

У нас большинство хрущевок стоят до сих пор. Хрущевки — это кристаллизованная форма чисто утилитарного сознания, противостоящая эстетическому пониманию архитектуры и городской среды. Краткосрочную задачу они, конечно же, решили — миллионы людей переселились из бараков и коммуналок в отдельные квартиры. Ради этого Хрущев фактически запретил архитектуру. Известно, что высотка МГУ на Воробьевых горах с ее лепниной, мозаикой и колоннами обошлась в сумму, на которую можно было построить город из пятиэтажных панельных домов на сорок тысяч жителей.

На какой срок эксплуатации были рассчитаны хрущевки?

Первые серии — на двадцать пять лет, более поздние — на пятьдесят, но при надлежащем уходе они смогут простоять еще долго. Главная проблема с хрущевками заключается в том, что с каждым годом эксплуатации стоимость их обслуживания будет лишь расти. Поэтому когда-нибудь неизбежно встанет вопрос об их сносе, тем более что они давно устарели морально.

Сколько эти хрущевки могут еще простоять?

Пока арматура в несущих конструкциях не проржавеет. Потом они начнут просто складываться. Но это если за ними не следить надлежащим образом.

Каков запас прочности у более поздних многоэтажек, построенных при Брежневе?

Я не исключаю, что при хорошем содержании значительно больше заявленного срока эксплуатации. Вопрос в другом — брежневки тоже морально устарели.

Москва. Снос пятиэтажного жилого дома на Ярцевской улице

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Почему в СССР строились в основном пятиэтажные и девятиэтажные дома? Экономили на лифтах?

Да, это правда. По градостроительным нормам для жилого дома свыше пяти этажей требовался лифт, а свыше девяти этажей — еще и грузовой лифт. Эти нормы, кстати, действуют до сих пор. Экономия на лифтах могла быть оправданной лишь в плановом хозяйстве, когда в расчет не принималось воздействие такой застройки на городскую среду и другие факторы.

Почему затем стали строить высотные дома в 17 и 24 этажа?

Потому что появились технологии, позволившие в массовом порядке строить дешевые высотные дома.

Говорят, что у жителей высотных домов повышенный риск сердечно-сосудистых и нервных заболеваний и даже существенно выше склонность к самоубийствам.

Высотные дома действительно психологически давят на человека. Известно, что для сердечников проживание на верхних этажах, начиная с восьмого, чревато обострением проблем со здоровьем. Да и для здоровых людей жить высоко тоже не очень комфортно с медицинской точки зрения.

Какое количество этажей оптимально?

Примерно на высоту дерева — пять-семь этажей. Но проблема не только в этом. Построенные из многоэтажек спальные районы наносят колоссальный вред городу.

Общество чужих людей

В чем этот вред?

Они формируют унылую депрессивную среду обитания, которая плодит своих маргиналов и притягивает чужих. Но любое маргинальное население ничего не дает городу, а только потребляет его ресурсы.

То есть районы массовой типовой застройки формируют в наших городах гетто?

Безликая, депрессивная и во многом античеловеческая среда многоэтажных микрорайонов действительно способствует формированию в них криминогенной обстановки. На Западе с этим столкнулись давно: например, в США в 1972 году в городе Сент-Луис снесли жилой комплекс «Пруитт-Айгоу», который считался шедевром модернизма, но постепенно превратился в самое настоящее гетто. Американские власти тогда поняли, что такого рода социальное жилье приносит больше проблем, чем пользы. У нас сейчас складывается аналогичная ситуация, но она осложняется тем, что ее уже не исправить столь радикальным способом, как в США.

Фото: By Michael J. Baldridge / s68 / Zuma / Globallookpress.com

Потому что значительная часть жилого фонда в нашей стране приватизирована. Попробуйте выселить законного собственника жилья из его квартиры, чтобы снести дом. У нас в этом смысле почти тупиковая ситуация.

Можно ли сказать, что советская урбанизация, когда в города переселились миллионы вчерашних крестьян, во многом сформировала современное российское общество?

Конечно, агрессивная безликая среда панельных муравейников, в которой и сегодня живут россияне, оказывает определенное воздействие на их поведенческие установки. Она формирует у них тотальную отчужденность и индивидуализм в самом худшем смысле. Эта среда не способствует общению людей — жильцы многоэтажных домов зачастую не знают даже своих соседей по лестничной клетке. Дворы в таких домах не выполняют свою главную функцию пространства социализации, а служат лишь промежуточной зоной между квартирой и улицей.

Поэтому наше общество такое разобщенное и в нем так трудно выстроить устойчивые горизонтальные связи?

В том числе и поэтому. Попробуйте хотя бы объединить двести хозяев квартир в ТСЖ, чтобы самостоятельно содержать свой дом и прилегающую к нему территорию. Двадцать человек в подъезде пятиэтажного дома хоть как-то могут самоорганизоваться, но двести человек в многоэтажке — вряд ли.

Жилищное гетто

Можно ли вообще решить эту проблему?

Нужно срочно менять нынешний вектор строительства в российских городах с массового типового жилья экономкласса на более сбалансированный тип застройки, ориентированный на повышение качества городской среды. Застройка должна быть разнообразной: индивидуальная, таунхаусы, малоэтажные дома. Строительство многоэтажных домов тоже может продолжаться, но не должно доминировать.

Однако сейчас, как и в советское время, все оглядываются на планы по вводу жилья. Огромное число квартир в новых домах сейчас стоят пустыми, поскольку их зачастую покупают не для проживания, а для вложения денег. В Москве, например, пустует примерно десять процентов жилого фонда.

Все должны понять, что строительство и развитие — это не одно и то же. Пять последних лет благоустройства центра Москвы принесли ей гораздо больше пользы, чем предыдущие двадцать лет бездумного строительства жилья. Нужно сосредоточиться на проблемах ЖКХ и повышении качества городской среды, а у нас до сих пор гонятся за квадратными метрами и плодят новые спальные районы.

Новая Москва в районе аэропорта «Внуково»

Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Массовая типовая застройка приводит к неэффективному использованию земли. Те 17-этажные монстры, которые сейчас заполонили пригороды Москвы, по выходу квадратных метров с гектара ничуть не эффективнее плотной малоэтажной застройки в центре столицы. В Подмосковье бывшие колхозные поля и зеленые пояса вокруг столицы сдаются под застройку самого отвратительного качества, не обеспеченную коммуникациями и социально-экономической инфраструктурой.

Та же самая проблема и в других городах. Это похоже на яблоки со сгнившей сердцевиной. Окраины застраиваются многоэтажными домами, а исторический центр ветшает, поскольку весь бюджет уходит на новостройки и на поддержание в приемлемом состоянии существующего жилого фонда ничего не остается. Города расползаются, но не в виде американских субурбий (от латинского. suburbia — «пригород» — прим. «Ленты.ру») с ее комфортной для человека средой обитания, а в форме чудовищных безликих многоэтажных муравейников.

Какое будущее ждет нынешние спальные районы? Их придется когда-нибудь сносить, как в Сент-Луисе?

Я не знаю, что с ними можно сделать. Сейчас спальные районы еще не похожи на гетто, поскольку наше общество пока остается смешанным. Но уже в последние годы в Москве заметны процессы территориального размежевания между бедными и богатыми. Известно, что на западе и юго-западе столицы проживает более зажиточное население, в восточных районах — бедное, а юго-восток уже давно считается непрестижным и неблагополучным. Такая социальная сегрегация с превращением отдельных районов Москвы в настоящие гетто в будущем лишь усилится, если продолжится порочная советская градостроительная политика по возведению в городах джунглей из многоквартирных типовых домов.

Может быть, поэтому нынешнее российское общество воспроизводит многие стереотипы советского поведения?

Советское общество — это совокупность бесправных людей, а спальные районы — это их среда обитания. В состоящем из таких районов городе вся жизнь его обитателей скучна, уныла и однообразна: в будни дорога на работу и обратно по автомобильным пробкам, в выходные выезды в гипермаркеты за покупками, а остальное время — перед телевизором или за компьютером. Если нашим властям выгодно и дальше плодить бесправное и озлобленное население, то многоэтажные микрорайоны — как раз то что надо.

Источник: lenta.ru