Все знают, что Волга — национальное достояние России, но мало кто сейчас осознает масштабы постигшего ее бедствия. Она погибает, и с точки зрения науки она уже не река. Что убивает Волгу и чем опасна для всех нас эта вялотекущая экологическая катастрофа, «Ленте.ру» рассказал врио директора Института экологии Волжского бассейна РАН, профессор, доктор биологических наук Сергей Саксонов.

Цветет река Волга

Со строго научной точки зрения, можно ли сейчас считать Волгу рекой? Или она уже представляет собой каскад водохранилищ?

Вы сами ответили на свой вопрос. Конечно, Волга уже не река, а каскад водохранилищ — вернее, каскад гидротехнических сооружений с непроточным режимом.

По каким гидрологическим критериям различают настоящую реку и каскад водохранилищ?

Каких-либо жестких критериев нет, но если река по всему течению зарегулирована, то ее уже никак нельзя считать полноценной рекой. Русло Волги, как известно, перегорожено плотинами в восьми местах — от Тверской области до Волгоградской.

Строительство Волжской (Сталинградской) ГЭС / The Volga hydroelectric Power Station: 1950s

Остались ли на Волге собственно речные участки? Например, не все жители моего родного Ярославля знают, что на самом деле город стоит уже на берегах не Волги, а Горьковского водохранилища.

На Волге остались лишь небольшие фрагменты риофильных участков, расположенных, как правило, за плотинами водохранилищ. Например, естественное течение сохранилось на небольшом отрезке от Жигулевска до Самары, где в воде еще живут речные организмы. Увы, но как естественный водоем и как реку мы Волгу потеряли.

Некоторые экологи утверждают, что Волга стремительно превращается в болото.

Дело не в этом. Заболачивание берегов волжских водохранилищ — это не главная беда. В любом случае вся их водная поверхность полностью в болото никогда не превратится. Основная проблема в другом: в Волге исчезает естественная биомасса и появляются чужеродные для нее организмы.

Например?

Сине-зеленые водоросли, которые при особых условиях размножения дают колоссальную биомассу и приводят к цветению воды. К тому же они агрессивно поглощают кислород, вытесняя из Волги другие живые организмы. Вот где настоящая беда — органическое загрязнение Волги сейчас просто колоссально.

Стучат со дна

Почему сине-зеленые водоросли так активно размножаются?

Их подпитывают неочищенные стоки из канализации, со свалок и удобрения с полей. Воздействие на Волгу сейчас настолько огромное и глубокое, что река просто не успевает самоочищаться. Мы недавно оценили ущерб, который постоянно наносится биологическим ресурсам Волги. По самым скромным подсчетам, у нас получилась сумма в 70 миллионов рублей ежегодно.

Правда ли, что из-за каскадов водохранилищ скорость течения воды в Волге теперь уменьшилась в 10 раз?

Да, так оно и есть. Проточная вода лучше сопротивляется загрязнению. Если раньше, до постройки Волжско-Камского каскада ГЭС, речная вода расстояние от Валдая до Астрахани преодолевала за месяц, то теперь это может тянуться годами.

Как Волга превратилась в водохранилище и куда переселили жителей затопленных деревень

Я читал, что именно из-за этого на волжском дне образовался многометровый слой ила, где накапливаются вредные вещества.

Заиливание дна — это еще одна серьезная беда водохранилищ на Волге. На многих из них берега не сформированы и должным образом не укреплены, из-за чего там регулярно случаются оползни. В результате органика оседает в донных отложениях, которые до определенного момента их впитывают подобно губке, образуя своеобразный резервуар всех поступающих в Волгу нечистот.

Но так не может продолжаться бесконечно. Наши недавние исследования Куйбышевского водохранилища показывают, что в нем донные отложения максимально напитались этими вредными веществами и теперь начался процесс вторичного загрязнения волжской воды — только уже от ее дна. Не удивлюсь, если подобная ситуация складывается и на других участках Волжско-Камского каскада ГЭС.

Насколько все это серьезно?

Это все очень серьезно, если учитывать, что в бассейне Волги живут более 60 миллионов человек и сосредоточено около половины всего промышленного и аграрного производства России. Любая экологическая система, особенно искусственная, должна саморегулироваться и со временем сбалансироваться. В биологии это называется сукцессией. Но в наших водохранилищах это невозможно, и сукцессия дальше первой стадии никогда не заходит.

Наследие Сталина

Почему?

Потому что главная задача волжских водохранилищ — выработка электроэнергии. Этой цели подчинено абсолютно все, а потом мы вдруг удивляемся, почему в Волге рыба погибает и качество питьевой воды снижается.

Как появление водохранилищ повлияло на климат всего Поволжья?

Трудно сказать. Во-первых, сейчас вообще наблюдается глобальное изменение климата. Идет аридизация (иссушение) больших территорий и перераспределение осадков с летнего сезона на зимний. Поэтому тяжело вычленить влияние этого глобального фактора от воздействия водохранилищ на климат Поволжья. Во-вторых, всерьез говорить о таком влиянии нам не позволяют сроки.

Ведь климат нужно изучать на протяжении больших временных циклов.

Но, например, о Рыбинском водохранилище говорят, что зимой его поверхность превращается в огромную льдину, которая становится гигантским холодильником для всего Верхнего Поволжья.

Я не уверен, чтобы даже такое большое водохранилище, как Рыбинское, способно сильно изменить климатические условия в своем регионе. Но, опять же, этот вопрос еще слишком мало изучен.

Рыбинское водохранилище стало одним из первых на Волге. До него в 30-х годах XX века возвели Иваньковскую и Угличскую ГЭС. Известно, какими чудовищными издержками и бедствиями все это сопровождалось: были уничтожены десятки населенных пунктов (в том числе древние города), затоплены плодородные прибрежные территории, не говоря уже о том, что при строительстве плотин погибли десятки тысяч заключенных ГУЛАГа.

Да, это была колоссальная трагедия.

Но насколько построенные такой ценой водохранилища оказались полезными и эффективными, если судить об этом с высоты сегодняшнего дня?

Все зависит от конкретной задачи. Конечно, на тот момент сталинская энергетика обеспечила существенный импульс развитию страны и ее промышленности. В краткосрочном плане эти три гидроэлектростанции свои задачи выполнили. Но в долгосрочной перспективе все более очевидными становятся проблемы (в том числе экологические), которые они породили. Поэтому ясно, что с ними что-то надо делать.

Что делать?

В конце 80-х годов некоторые экологи предлагали радикальное решение этой проблемы: просто спустить весь Волжско-Камский каскад ГЭС. Это реально?

Нет, конечно. Возьмем, например, Куйбышевское водохранилище, рядом с которым находится наш институт. Как известно, оно крупнейшее в Европе и третье по площади в мире.

И его тоже строили заключенные ГУЛАГа.

Да, но сейчас речь не об этом. Представьте, что Куйбышевское водохранилище спустят. Миллионы гектаров его илистого дна превратятся в ядовитую пыль, которую ветер разнесет во все стороны. И тогда мы получим новый Чернобыль!

Что же тогда делать?

На этот вопрос нет прямого и однозначного ответа. Например, геоморфолог Глафира Обедиентова, которая еще в годы советской власти не побоялась открыто сказать, что создание каскада водохранилищ на Волге принесло нашей стране больше вреда, чем пользы, предлагала следующее решение. Чтобы остановить разрушение берегов Куйбышевского водохранилища и накопление донных отложений, она советовала понизить его уровень до естественного уступа древнего Хвалынского моря, существовавшего здесь в четвертичный период.

И как вам эта идея?

Она хорошая, но, боюсь, сейчас неосуществимая.

Почему?

Потому что в наше время электроэнергии требуется все больше и больше. Пока не найдем альтернативные и сравнительно дешевые ее источники, вряд ли что-то изменится. Но пока можно попытаться хотя бы сбалансировать водохранилища Волги.

Как?

Для этого достаточно не загрязнять стоки органическими отбросами с нечистотами и не делать из них питательный бульон, как это происходит сейчас.

Чебоксарский недострой

Насколько надежны плотины первых волжских ГЭС, построенных много десятилетий назад?

Опять же я могу привести пример расположенной рядом с нашим институтом Жигулевской ГЭС. Когда во время весеннего паводка через ее водосливные шандоры идет сброс воды, в Комсомольском районе Тольятти во многих зданиях ощущается вибрация и нередко появляются трещины на жилых домах. То есть возникает небольшая искусственная сейсмичность, хотя в геологическом отношении территория Самарской области стабильна.

Но я знаю, что компания «РусГидро», которой принадлежит почти весь Волжско-Камский каскад ГЭС, постоянно следит за состоянием плотины Куйбышевского водохранилища, поэтому сейчас говорить о риске ее обрушения не приходится. Но не так давно у нас в институте проводилось исследование, в котором моделировалась подобная гипотетическая ситуация. В таком случае ничего хорошего близлежащие территории, конечно, не ждет — это стало бы для них катастрофой колоссального масштаба.

Еще есть проблема Чебоксарской ГЭС, ставшей последней из запланированных при советской власти, так как Ржевский гидроузел и Нижневолжскую ГЭС около Астрахани так и не начали строить. Она ведь так и не вышла на проектную мощность, и сейчас это породило множество проблем — от неполностью загруженных турбин до подтопления побережья Волги в трех регионах.

Проблема недостроенной Чебоксарской ГЭС — это сложный вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Видимо, не все рассчитали советские инженеры в 1970-х годах, если возникли такие трудности. Но теперь надо определиться с приоритетами, что важнее: затапливаемые и подтапливаемые земли с живущими на них людьми или дешевая и доступная электроэнергия.

Почему Волгу до сих пор продолжают активно загрязнять, если с 90-х годов немало промышленных предприятий в ее бассейне закрылись?

Возьмем Тольятти, где находится наш институт. В городе с населением свыше 700 тысяч человек до сих пор вся ливневая канализация не имеет системы очистки. И таких городов на берегах Волги много. Вот вам и ответ.

Небрат-близнец Днепр

Может ли Россия использовать опыт других стран, чтобы справиться с этой проблемой?

Конечно. Можно воспользоваться опытом США и Канады по решению экологической проблемы Великих озер. Власти этих стран в свое время пошли на радикальные и непопулярные меры — убрали промышленные предприятия от побережья, модернизировали очистные сооружения, ужесточили экологическое законодательство. В итоге это помогло.

Когда-то самой грязной рекой Европы считался Рейн, хотя, в отличие от Волги, он никогда не был зарегулирован плотинами. Но сейчас и там нет такой проблемы. А если говорить про нашу страну, то у меня складывается ощущение, что у нас многие рассуждают так: «В России воды много, на мой век хватит».

Есть ли сейчас пример похожей экологической ситуации в других странах? Или задыхающаяся и запруженная многочисленными плотинами Волга уникальна?

Разве что Днепр на Украине. Он тоже зарегулирован несколькими плотинами и водохранилищами, которые строились примерно в те же годы и точно таким же образом, что и на Волге. Но какая там сейчас экологическая обстановка, мне сказать трудно. Хотя я подозреваю, что ситуация с Днепром не лучше, чем с Волгой.

Насколько необратим процесс гибели Волги? Можно еще что-то сделать?

Вы задаете очень сложный вопрос. Если говорить образно, то сейчас Волга просто взмолилась: «Хватит меня насиловать! Я уже не выдерживаю». По некоторым параметрам деградация ее экосистемы зашла слишком далеко — по загрязнению, по ядовитым донным отложениям. Чтобы переломить нынешнюю тяжелейшую ситуацию с нашей главной национальной рекой, надо действовать уже прямо сейчас.

Источник: www.plotina.net

Волжская ГЭС: За пять минут до взрыва…

Затопление котлована ГЭС произошло 23 октября 1958 года. Взрыв прогремел ровно в полдень. Собравшиеся в тот день на митинг десятки тысяч людей с нетерпением ждали этого момента. А между тем их ожидание могло бы продлиться долго…

…Начальник Сталинградгидростроя Александр Петрович Александров уже в который раз смотрит на часы. Стрелки на них неумолимо приближаются к цифре «12». Совсем скоро ему предстоит отдать команду взрывать перемычку. Взгляды тысяч людей устремлены сейчас на него. А он сейчас ждет одного-единственного телефонного звонка, от которого зависит ход всего сегодняшнего мероприятия.

Ждет сообщения от своего главного инженера Алексея Яковлевича Кузнецова о том, что все работы по «эвакуации» техники из зоны затопления завершены. А звонка между тем все нет…

– Проблема была достаточно серьезная, – вспоминал в разговоре первостроитель Волжского Александр Самуилович Волынский, ветеран Волгоградгидростроя, в свое время бывший заместителем начальника этой организации. – Ведь на нижней отметке в зоне будущего затопления работала не только «легкая» техника – экскаваторы, автомобили и т. д. Непосредственно на понуре (то есть на самой нижней отметке строящегося объекта) находились четыре огромных портальных крана. Каждый из них весом 350 тонн и высотой 40 метров. Предстояло в короткие сроки убрать эти махины оттуда.

Легко сказать – убрать. Но как это сделать? Первоначально предполагалось разобрать краны на месте, где они стояли, и так, по частям, вывезти наверх. Однако на это требовалось непозволительно много времени. Только на демонтаж кранов должно было уйти двадцать дней.

…Начальник строительства еще раз в нетерпении смотрит на часы…

От демонтажа и транспортировки кранов наверх по частям решено было отказаться. Значит, следовало искать другой способ решения проблемы. Не оставлять же, в самом деле, краны под водами котлована.

Выход был найден за десять дней до назначенной даты затопления котлована ГЭС. Главный инженер Союзпроммеханизации Штанько пришел в кабинет к Александрову и предложил свой вариант, единственно возможный в создавшейся ситуации: отсыпать грунт с нижней отметки наверх, по этой отсыпке проложить рельсы и по ним с помощью мощных механизмов вытянуть краны наверх.

…Наконец долгожданный звонок от главного инженера. Алексей Яковлевич сообщает: «Все, работы по подъему портальных кранов наверх завершены. Можно взрывать перемычку…».

Александров, теперь уже с облегчением, вновь глядит на часы. Стрелки на циферблате показывают без пяти двенадцать. До взрыва – пять минут…

Как перекрывали створ

После затопления котлована ГЭС начались последние приготовления к новому грандиозному шагу строительства – окончательному перекрытию волжского русла.

Волга, суженная в месте перекрытия более чем втрое, с дикой необузданностью настоящей горной реки несла свои воды через трехсотметровый проран. Предстояло в короткие сроки провести на великую реку последнюю решительную атаку…

Сперва монтировали наплавной мост. Собирали его из девяти секций, привезенных с Куйбышевгидростроя. Общая длина такого моста составляла триста метров, а ширина – двадцать метров.

Специально для перекрытия Волги изготовили десятитонные тетраэдры.

Александр Самуилович Волынский в то время работал главным инженером второго участка СУГЭС-1.

– Их, таких тетраэдров, нужно было около четырех тысяч, – рассказывал Александр Самуилович. – Кроме того, для работ по перекрытию русла реки было заготовлено около 100 тысяч кубометров камня, горной массы и щебня. А также восемь тысяч бетонных кубов, каждый весом в одну тонну. Работами по перекрытию Волги руководил начальник СУГЭС-1 Геннадий Федорович Масловский, а заместителем здесь у него был начальник пятого участка СУГЭС-1 Александр Иванович Артамонов.

Предполагалось, что наведение наплавного моста должно было завершиться в пятидневный срок. Однако погода внесла свои коррективы. Старожилы вспоминают: последующие за затоплением котлована ГЭС дни дул очень сильный, почти штормовой ветер. Из-за этого работы продлились не пять дней, как планировалось, а семь. Таким образом, первоначальный срок начала перекрытия русла Волги был отодвинут на два дня – с 28 октября на тридцатое.

Атака на русло великой реки началась в восемь вечера. В работах по перекрытию участвовало 95 самосвалов ЯАЗ и МАЗ. Один за другим грузовики подъезжали к краю наплавного моста. Внизу с шумом пенилась и бурлила Волга.

– Сначала в реку ссыпали камень и щебень, чтобы выровнять дно, – вспоминал А.С. Волынский. – После этого в 11 часов уже следующего дня, 31 октября, начали сбрасывать в воду тетраэдры.

Десятитонные бетонные пирамиды сбрасывали в Волгу до девяти вечера. За это время их было спущено в воду 2100 штук. Вершины тетраэдров показались над водой – Волга была перекрыта.

Впрочем, «перекрыта» – сказано, пожалуй, преждевременно. Вода продолжала «просачиваться» сквозь щели и отверстия в искусственной «насыпи». Причем интенсивность этого «просачивания» была достаточно высокой – 1000 кубометров в секунду.

– Тут-то пошли «в дело» бетонные кубы, горная масса и щебень, – рассказывал ветеран Гидростроя. – Где требовалось, сбрасывали в воду также и тетраэдры. Таким образом, их сбросили дополнительно еще 1250 штук. С 1 по 6 ноября в Волгу сбрасывали уже только щебень, камень и горную массу. В итоге удалось резко снизить фильтрацию воды через искусственное заграждение. К 6 ноября ее интенсивность составляла всего лишь 60 кубометров в секунду. После этого настал черед земснарядов…

События, о которых здесь пойдет речь, произошли за несколько дней до затопления котлована ГЭС, в октябре 1958 года. О том, насколько самоотверженно люди работали тогда, говорить не стоит…

Двенадцатого октября 1958 года комиссия, состоящая из представителей технических инспекций различных управлений строительства, приняла все объекты и сооружения ГЭС. Следующим этапом должно было стать затопление котлована.

В работах по подготовке объектов к затоплению участвовало множество бригад. В их числе – комплексная бригада Николая Магомедова, работавшая на плотине.

Предстояло сделать очень много, а времени на все оставалось крайне мало. Сроки «поджимали». Николай Магомедов разделил бригаду на три звена. Отныне каждое звено его бригады трудилось в свою смену.

Все работы были закончены в срок. Из объединенного постройкома приехала группа профсоюзных работников во главе с Федором Вощенко, чтобы вручить бригаде вымпел готовности объекта к затоплению.

Но где же бригадир?

– А где Николай-то? – поинтересовался председатель объединенного постройкома Вощенко.

Рабочие с интересом огляделись по сторонам: Николая Магомедова нигде не было видно. Но кто же от бригады в таком случае будет получать вымпел?

Рабочие решили искать своего бригадира. Обнаружили его довольно скоро. Николай неподвижно стоял, прислонившись спиной к «быку» плотины и… спал!

Выяснилось, что перед этим Николай Магомедов трое суток не покидал объект. Руководил работой звеньев.

Бригадир так устал, что в самый торжественный момент завершения работ, когда пришла пора ему получать долгожданный вымпел, не выдержал и заснул прямо на объекте. Но разве можно его за это винить?

Конечно, Николая Магомедова разбудили. Бригадир получил из рук Вощенко вымпел. И – отправился домой, спать…

Источник: pulsportal.ru

Волга до и после строительства гэс

Каждая эпоха оставляет после себя нечто, служащее напоминанием о себе последующим поколениям. Одними из наиболее впечатляющих памятников сталинской эпохи являются гидроэлектростанции, крупнейшей из которых является Волжская (ранее Сталинградская) ГЭС – нижняя ступень Волжско-Камского каскада.

Решение о строительстве Сталинградской ГЭС было принято в 1950 году, а точнее 6 августа, когда было подписано Постановление Совмина «О строительстве Сталинградской гидроэлектростанции на р. Волге, об орошении и обводнении районов Прикаспия». Восстанавливавшейся после войны стране, вступившей в другую войну – холодную, требовалось много электроэнергии.

Великие стройки коммунизма. Взято отсюда — upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/2/23/U SSR_Great_Constructions.jpg

Проектирование станции было поручено институту “Гидропроект“ под руководством С.Я.Жука. Создание столь мощной (более 2500 МВт) гидроэлектростанции было для отечественной гидротехники нетривиальной задачей, ведь то того самой мощной советской гидроэлектростанцией был построенный при помощи американских специалистов Днепрогэс мощностью 560 МВт, имевший гравитационную бетонную плотину. А крупнейшей русловой ГЭС была Рыбинская, мощностью 330 МВт.

Для строительства Сталинградской ГЭС была создана специальная организация – “Сталинградгидрострой”. А рядом с будущей стройкой, в традициях тех времен, был развернут один из островов ГУЛАГа – Ахтубинский ИТЛ, в котором размещалось более 25 тысяч заключенных. Впрочем, “спецконтингент” работал на стройке лишь до лета 1953 года.

Подготовительные работы по строительству ГЭС начались в 1951 году – прокладывались дороги, линии электропередачи, готовилась база строительства. Одновременно специально выделенной воинской частью велось разминирование площадки строительства и дна Волги – близость Сталинграда давала о себе знать.

Работа земснарядов в котловане ГЭС. Фото отсюда — tav.vlz.ru/images/GES_1/0065.JPG

Первый ковш земли из котлована ГЭС был вынут 22 августа 1953 года – уже после смерти Сталина. Первый бетон в основные сооружения был положен летом 1954 года, а 31 октября 1958 года было завершено перекрытие Волги. Первый гидроагрегат пустили 23 декабря 1958 года, в следующем году были введены сразу 9 гидроагрегатов, а в постоянную эксплуатацию станция, переименованная в «Волжскую ГЭС им. XXII съезда КПСС» была принята 9 сентября 1961 года, открывал станцию лично Н.С.Хрущев. ГЭС была “подарком” к этому самому съезду, знаменитому тем, что на нём Хрущев объявил о построении коммунизма к 1980 году.

С помощью таких вот бетонных тетраэдров и перекрывалась Волга

В ходе сооружения и эксплуатации Волжской ГЭС немало строительных и инженерно-технических задач были решены впервые в мире. Высокие темпы возведения станции стали возможны благодаря применению при монтаже гидроагрегатов укрупненных узлов, в результате чего ввод в работу турбины сократился с шестидесяти до сорока девяти суток. Впервые в мировой практике советские ученые обосновали возможность сооружения столь крупного гидроузла на нескальных основаниях. Основанием гидротехнических сооружений служат глины, мелкозернистые пески и сцементированные песчано-глинистые грунты (алевриты). Волжская ГЭС стала одной из первых гидроэлектростанцией в мире, где была разработана быстродействующая система возбуждения гидрогенераторов с применением управляемых преобразователей, позволившая решить проблемы устойчивой передачи энергии на большие расстояния.

ГЭС ночью. По моему, красиво.

При строительстве гидроузла выполнено 14 миллионов кубометров земляных работ, уложено 5,5 миллиона кубометров бетона и железобетона, более 4 миллионов кубометров дренажей, фильтров и каменных набросок, смонтировано 87 тысяч тонн технологических металлоконструкций, оборудования и механизмов. В период интенсивного строительства на строительстве ГЭС работало около 40 тысяч человек и 19 тысяч различных машин и механизмов. При этом уровень комплексной механизации земляных, бетонных и монтажных работ составил 97—100 процентов. Через Волгу была переброшена уникальная канатная дорога, по которой перемещались стройматериалы. Рядом с ГЭС вырос город Волжский, в котором сейчас живет более 300 тысяч человек.

Вклад Волжской ГЭС в развитие отечественной гидроэнергетики огромен. В ходе строительства впервые в нашей стране разработаны и применялись на стройке вибрационные машины — катки, погружатели, молоты, а также крупноблочные и крупнопанельные керамзитобетонные конструкции, гидровибробурение скважин и многие иные механизмы и технологии. Были созданы крупнейшие в стране гидротурбины, одна из которых (станционный №1) была к тому же и опытной – на этом гидроагрегате испытывались многие передовые конструктивные решения, в частности было впервые опробовано водяное охлаждение обмотки статора генератора, позднее внедренное на Красноярской ГЭС.

Машинный зал

Пуск объекта ознаменовал новый этап в развитии энергетики СССР (страна перестала испытывать дефицит электроэнергии) и сыграл решающую роль в энергоснабжении Нижнего Поволжья и Донбасса, позволив объединить между собой крупные энергосистемы Центра, Поволжья и Юга, связать их в единую энергетическую систему европейской части страны. На Донбасс электроэнергия передается по уникальной для нашей страны ЛЭП постоянного тока напряжением 400 кВ, работающей и сейчас.

Центральный пульт управления

Линия электропередачи со станции

Что же такое Волжская ГЭС? Это крупнейшая гидроэлектростанция в Европе мощностью на данный момент 2587,5 МВт и среднегодовой выработкой 11,1 млрд. кВт.ч. Земляная плотина ГЭС максимальной высотой 47 м имеет длину 3,25 км. Бетонная водосливная плотина длиной 725 м, может пропустить 30800 м3/с воды. Всего через гидроузел может быть пропущено 63060 м3/с.

Сброс воды через плотину в половодье

В здании ГЭС, совмещенном с донными водосбросами, установлено 23 поворотно-лопастных гидроагрегата: 16 — мощностью по 115 МВт, 3 — по 125,5 МВт и 3 — по 120 МВт, а также агрегат рыбоподъёмника мощностью 11 МВт. Еще два гидроагрегата мощностью по 11 МВт размещены в здании небольшой межшлюзовой ГЭС, размещенной, как следует из её названия, у судоходных шлюзов. Являясь частью гидроузла, межшлюзовая ГЭС в то же время принадлежит не РусГидро, а напрямую государству в лице министерства транспорта, и юридически в состав Волжской ГЭС не входит.

Гидроагрегат сверху и из шахты

К настоящему времени оборудование станции, отработавшее 50 лет и более, устарело морально и физически, в связи с чем на станции реализуется масштабная программа по техническому перевооружению и реконструкции. На данный момент, уже заменено 8 гидротурбин.

Заключен контракт с “Силовыми машинами” на замену еще 4 турбин, первая из которых будет введена в эксплуатацию уже в начале следующего года. Оставшиеся турбины должны быть заменены до 2020 года, по 1-2 турбины ежегодно. Последней в 2020 году будет заменена турбина гидроагрегата рыбоподъёмника.

Генераторы были реконструированы в 1980-1990-х годах, что позволило увеличить их срок службы и несколько поднять мощность. С 2014 года планируется приступить к их замене на новые. Новые турбины и генераторы будут иметь увеличенную мощность – 129 МВт.

Лопасти турбины

Начиная с момента пуска Волжской ГЭС, ее персонал регулярно осуществляет инструментальный и диагностический контроль состояния гидротехнических сооружений (ведет натурные наблюдения) и выполняет необходимый комплекс ремонтно-восстановительных работ, ведь важнейшая часть функционирования станции — обеспечение безопасности и надежности ее работы. Один раз в пять лет проводится комплексная проверка состояния гидроузла и организации надзора за ним. На основании последнего обследования станции в апреле 2009 года Ростехнадзором была утверждена Декларация безопасности гидротехнических сооружений филиала ОАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС».

Сороудерживающие решетки

Козловый кран ГЭС

Волжская ГЭС активно участвует в регулировании процесса использования гидроресурсов. Волгоградский гидроузел координирует поток реки Волги для обеспечения глубоководного пути и бесперебойной работы водозаборных сооружений городов на всем протяжении Нижней Волги от Саратова до Астрахани, а также создает возможность орошения и обводнения больших массивов засушливых земель Заволжья. Плотина ГЭС служит автомобильным и железнодорожным мостом.

Мостовой переход через плотину

В 1995 году станция совместно с ФГУ «Нижневолжрыбвод» Волжская ГЭС начала реализацию программы воспроизводства рыб ценных пород. Была построена садковая линия для содержания взрослых производителей, после чего начался эксперимент по выращиванию маточного поголовья осетра и белуги в производственных помещениях ГЭС, результаты которого были весьма успешны. Сейчас на гидростанции действует установка с замкнутым водоснабжением. И садковая линия, и рыбоводный комплекс стали частью Волгоградского осетрового рыбоводного завода, изменив структуру работы предприятия и значительно увеличив его производительность.

Осетры живут и размножаются прямо внутри плотины

В октябре 2008 года Волжская ГЭС — филиал ОАО «РусГидро» — получила сертификат соответствия системы экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001:2004. Документ выдан в отношении поставки и производства электрической энергии по результатам независимой оценки деятельности станции международной организацией по сертификации BSI (Британским институтом стандартов). Это означает, что на предприятии соблюдаются современные требования в области охраны окружающей среды. Волжская ГЭС стала первой гидроэлектростанцией России, получившей такой сертификат.

Волжская ГЭС в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключенного между администрацией региона и предприятием в 2008 году (в отношении роста объемов производства, среднемесячной заработной платы, уплаты налогов в консолидированный бюджет области и других показателей). По итогам 2010 года сумма выплат налогов в консолидированный бюджет Волгоградской области составила более 5,15 миллиона рублей.

Обзор выполнен на основе материалов и фотографий, представленных пресс-службой Волжской ГЭС.

Источник: saiga20k.livejournal.com

Архивные фото строительства Волжской ГЭС.

Котлован ГЭС. Выемка грунта экскаваторами. 1954г.

Керамзитовый завод. Производительность 90 тыс. л3 в год.

Арматурный завод

Завод плит — оболочек и ж/б изделий

Канатная дорога. Бетонный завод.

Строительство причальной стенки и бетонирование откосов канала.

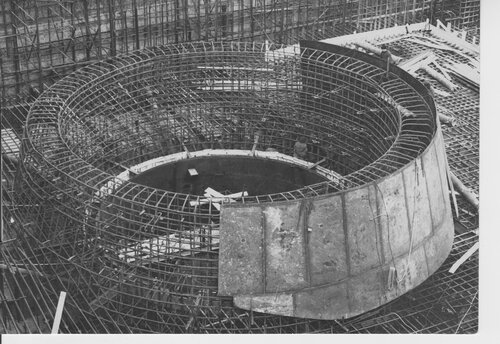

Вид на строительство водосброса.

Строительство плотины.

Панорама строительства.

Вид на шлюзы и причалы.

Строительство верхней камеры шлюза.

Водосливная плотина. Строительство мостовых переходов.

Водосливная плотина. Производство землянных работ на водобое. 1956 г.

Металлическая облицовка шахты турбины.

Здание ГЭС. Армирование и облицовка опорного конуса.

Еще много фото можно посмотреть здесь. Туда приезжали премьер-министр Республики Индии Джавахарлал Неру (1955г), президент Франции Шарль де Голль(1966г), наследный принц Йемена, Лорд Ситрин (вождь английских тред-юнионов), герой Вьетнама президент Хо Ши Мин (1957г), король Непала Махендра Вир Бикрам Шах Лева (1958г), Гамаль Аблель Насер — вождь египетского народа, Хайле Селассие I — император Эфиопии (тогда она называлась Абиссинией), вождь кубинской революции Фидель Кастро Рус, Макс Рейман — первый секретарь Коммунистической партии Германии, глава монгольского государства Юмжагийн Цеденбал и многие другие известные люди .

Источник: arefiev-dm.livejournal.com